BLOG

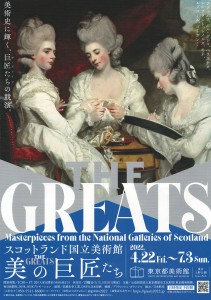

学会のために3年ぶりに上京した折に、東京都美術館での「スコットランド国立美術館 美の巨匠たち」展(ポスター)を見に行ってきました。上野公園内にある美術館ですが、公園は多くの子供連れで賑わっていました。スコットランド美術館は1859年開館で、購入の他に篤志家による寄付や寄託に恵まれ、コレクションの拡充を図ってきたとのこと。今回の美術展では、ルネサンス(ラファエロ、パルミジャーノ、ヴェロネーゼ、エル・グレコなど)、バロック(ベラスケス、グイド・レーニ、ステーン、レンブラント、ルーベンス、クロード・ロランなど)、18世紀ロココ(ヴァトー、ブーシェ、グルーズ、レノルズなど)、19世紀の画家(ブレイク、アングル、コンスタブル、ターナー、ミレイ、コロー、ルノワール、ドガ、ホイッスラーなど)の絵画が時系列に展示されていました。その中でも印象に残ったのは、まず、ポスターにもあるイギリス人画家レノルズの《ウォルドグレイヴ家の貴婦人たち》。この絵はイギリスの大貴族ウォルドグレイヴ伯爵の3人の娘を描いたもので、中央が長女のエリザベス・ローラ(20歳)、右が次女のシャーロット・マリア(19歳)、左が三女のアンナ・ホラティア(18歳)で、この絵は彼女たちの大叔父のホレス・ウォルポールが注文したものだそうです。ホレスはイギリス・ゴシック小説の祖とされる『オトラント城奇譚』で有名な作家で、後に首相となる人物です。この絵は結婚適齢期の姪の良縁のために描かせた絵画とされ、「三美神」の構図で描くよう注文されたそうです。彼女たちは白い豪華な衣装を身に纏い、髪の毛には髪粉がたっぷりかけられて灰色(マリー・アントワネットの肖像画でも見る髪型と色)になっており、顔は真っ白のおしろい(この頃は鉛白が使われていた)に赤いチークが引かれているという18世紀の宮廷女性の出で立ちです。3人の女性は針仕事をしており、一説によれば、「三美神」というよりもギリシア神話に出てくる運命の糸を紡ぐ三人の女神を描いているともされています。いずれにせよ、18世紀当時の上流階級の女性たちの習俗がよくわかる絵となっています。

学会のために3年ぶりに上京した折に、東京都美術館での「スコットランド国立美術館 美の巨匠たち」展(ポスター)を見に行ってきました。上野公園内にある美術館ですが、公園は多くの子供連れで賑わっていました。スコットランド美術館は1859年開館で、購入の他に篤志家による寄付や寄託に恵まれ、コレクションの拡充を図ってきたとのこと。今回の美術展では、ルネサンス(ラファエロ、パルミジャーノ、ヴェロネーゼ、エル・グレコなど)、バロック(ベラスケス、グイド・レーニ、ステーン、レンブラント、ルーベンス、クロード・ロランなど)、18世紀ロココ(ヴァトー、ブーシェ、グルーズ、レノルズなど)、19世紀の画家(ブレイク、アングル、コンスタブル、ターナー、ミレイ、コロー、ルノワール、ドガ、ホイッスラーなど)の絵画が時系列に展示されていました。その中でも印象に残ったのは、まず、ポスターにもあるイギリス人画家レノルズの《ウォルドグレイヴ家の貴婦人たち》。この絵はイギリスの大貴族ウォルドグレイヴ伯爵の3人の娘を描いたもので、中央が長女のエリザベス・ローラ(20歳)、右が次女のシャーロット・マリア(19歳)、左が三女のアンナ・ホラティア(18歳)で、この絵は彼女たちの大叔父のホレス・ウォルポールが注文したものだそうです。ホレスはイギリス・ゴシック小説の祖とされる『オトラント城奇譚』で有名な作家で、後に首相となる人物です。この絵は結婚適齢期の姪の良縁のために描かせた絵画とされ、「三美神」の構図で描くよう注文されたそうです。彼女たちは白い豪華な衣装を身に纏い、髪の毛には髪粉がたっぷりかけられて灰色(マリー・アントワネットの肖像画でも見る髪型と色)になっており、顔は真っ白のおしろい(この頃は鉛白が使われていた)に赤いチークが引かれているという18世紀の宮廷女性の出で立ちです。3人の女性は針仕事をしており、一説によれば、「三美神」というよりもギリシア神話に出てくる運命の糸を紡ぐ三人の女神を描いているともされています。いずれにせよ、18世紀当時の上流階級の女性たちの習俗がよくわかる絵となっています。

また、ベラスケスが若い時に描いた《卵を料理する老婆》(右図)も印象に残りました。カラヴァッジョのような明暗を対比させた厨房画(ボデコン)が描かれ、老婆が卵料理(油の中に卵を割り入れ、油をかけて揚げるという料理)を作っているところが描かれ、それを少年が真剣な眼差しで見つめていま

また、ベラスケスが若い時に描いた《卵を料理する老婆》(右図)も印象に残りました。カラヴァッジョのような明暗を対比させた厨房画(ボデコン)が描かれ、老婆が卵料理(油の中に卵を割り入れ、油をかけて揚げるという料理)を作っているところが描かれ、それを少年が真剣な眼差しで見つめていま す。少年は右手には瓜、左手にはオリーブ油の入ったガラス瓶を手にしています。画面手前の食器などが丁寧に描かれていますが、二人は喜怒哀楽を見せることもなく、無表情な様子をしていて、日常生活の一コマを切り取った風俗画としては、何とも不思議な絵になっています。それに対して、ロコロの画家ブーシェの《田園の情景》三部作(左図)はいかにも牧歌的な愛情風景が描かれていています。19世紀のラファエル前派のミレイの《古来比類なき甘美な瞳》(右図)は、少し薄暗い花咲く野原をバックに、小花模様の

す。少年は右手には瓜、左手にはオリーブ油の入ったガラス瓶を手にしています。画面手前の食器などが丁寧に描かれていますが、二人は喜怒哀楽を見せることもなく、無表情な様子をしていて、日常生活の一コマを切り取った風俗画としては、何とも不思議な絵になっています。それに対して、ロコロの画家ブーシェの《田園の情景》三部作(左図)はいかにも牧歌的な愛情風景が描かれていています。19世紀のラファエル前派のミレイの《古来比類なき甘美な瞳》(右図)は、少し薄暗い花咲く野原をバックに、小花模様の 服を着て、摘んだ花の入った籠をを持つ美少女が描かれています。やはり、印象的なのは彼女の澄んだ、まっすぐ前を凝視する「甘美な瞳」でありましょう。ミレイの有名なオフィーリアの絵(左図)と比べてもこの絵の少女の視線には強い意志が感じられます。ただ、こ

服を着て、摘んだ花の入った籠をを持つ美少女が描かれています。やはり、印象的なのは彼女の澄んだ、まっすぐ前を凝視する「甘美な瞳」でありましょう。ミレイの有名なオフィーリアの絵(左図)と比べてもこの絵の少女の視線には強い意志が感じられます。ただ、こ の絵のタイトルはブラウニングの詩の一節から来ているそうで、その詩は恋人との仲を親に反対されて若くして死ぬ娘を扱っているとのこと。彼女もまた、死ぬ運命にあるのでしょうか。しかし、オフィーリアと違い、自分の考えを貫き通し、自らの意志で死を選ぶ女性のような気もします。他にも気になる絵が幾つもありました。また、ヨーロッパ旅行が気楽にできる時期になれば、スコットランド美術館を直接、訪れたいものです。

の絵のタイトルはブラウニングの詩の一節から来ているそうで、その詩は恋人との仲を親に反対されて若くして死ぬ娘を扱っているとのこと。彼女もまた、死ぬ運命にあるのでしょうか。しかし、オフィーリアと違い、自分の考えを貫き通し、自らの意志で死を選ぶ女性のような気もします。他にも気になる絵が幾つもありました。また、ヨーロッパ旅行が気楽にできる時期になれば、スコットランド美術館を直接、訪れたいものです。

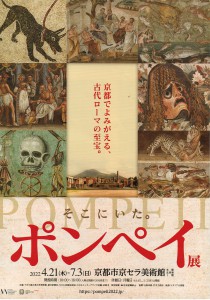

先日、京セラ美術館に「ポンペイ展」を見に行ってきました。その前に高台寺ひらまつレストランで昼食を取ることに。連休中は京都もかなり賑わい、清水寺周辺は大変な人出だったそうです。連休が終わってから京都に行ったので、観光客はそれほどいなくて、修学旅行生が

あちこちに見られるのが目立ったほどでした。2年坂から北の急坂を上がった所の建物の4階がレストランなので、八坂神社の塔が見える非常に見晴らしのいい場所となっています。料理はまず、カシューナッツのカラメリゼが出た後、前菜は「赤ピーマンのムース、フレッシュトマトのクーリー」(左写真)。赤ピーマンのムースがなめらかでとろけるような味。トマトをペースト状になる前に煮詰めたソースも濃厚でした。メインは「島根産天然的鯛のポワ

あちこちに見られるのが目立ったほどでした。2年坂から北の急坂を上がった所の建物の4階がレストランなので、八坂神社の塔が見える非常に見晴らしのいい場所となっています。料理はまず、カシューナッツのカラメリゼが出た後、前菜は「赤ピーマンのムース、フレッシュトマトのクーリー」(左写真)。赤ピーマンのムースがなめらかでとろけるような味。トマトをペースト状になる前に煮詰めたソースも濃厚でした。メインは「島根産天然的鯛のポワ レとムール貝のマリニエール風」(右写真)。的鯛だけではなく、特にムール貝が小粒ながらおいしかったのと、アスパラガスの他にも春キャベツのエチュベ(蒸し煮)が春らしさを演出し、コキヤージュ(貝類)のムースリーヌ(泡立てた生クリームを加えたソース)がいい味を出してい

レとムール貝のマリニエール風」(右写真)。的鯛だけではなく、特にムール貝が小粒ながらおいしかったのと、アスパラガスの他にも春キャベツのエチュベ(蒸し煮)が春らしさを演出し、コキヤージュ(貝類)のムースリーヌ(泡立てた生クリームを加えたソース)がいい味を出してい ました。次に出てきたのは「牛頬肉のエストゥファード(蒸し煮)、プチポワのピューレ」(左写真)。濃いソースでじっくり煮込んだ牛頬肉は柔らかく、周りに並べたフランス産のプチポワ(グリンピース)と空豆の緑が映えて見た目にもおいしそうでした。デザートは「京の雫 苺のヴァシュラン、ベルベーヌ香るアイスクリーム」(右写真)。ヴァシュランとはアイスクリームなどを詰めたメレンゲケーキのことで、容器型のメレンゲの中に苺がのったアイスクリームが入っていました。さらに、苺のソースをかけて食べるというもの。丸くて白いものは砂糖とのこと。非常に繊細で、見た目よりもあっさりして口に入れるとふわっと溶ける感じでした。2時間ゆっくり時間をかけて料理を頂き、京都の風景を満喫しました。

ました。次に出てきたのは「牛頬肉のエストゥファード(蒸し煮)、プチポワのピューレ」(左写真)。濃いソースでじっくり煮込んだ牛頬肉は柔らかく、周りに並べたフランス産のプチポワ(グリンピース)と空豆の緑が映えて見た目にもおいしそうでした。デザートは「京の雫 苺のヴァシュラン、ベルベーヌ香るアイスクリーム」(右写真)。ヴァシュランとはアイスクリームなどを詰めたメレンゲケーキのことで、容器型のメレンゲの中に苺がのったアイスクリームが入っていました。さらに、苺のソースをかけて食べるというもの。丸くて白いものは砂糖とのこと。非常に繊細で、見た目よりもあっさりして口に入れるとふわっと溶ける感じでした。2時間ゆっくり時間をかけて料理を頂き、京都の風景を満喫しました。

レストランから美術館までは、丸山公園の裏を通って徒歩で30分足らずなので、腹ごなしにはぴったりのコースでした。ポンペイは起源後79年にヴェスヴィオ山の噴火によって一瞬のうちに灰に埋まったイタリアの町で、18世紀に発掘が始まり、今でも発掘が続いているという 大きな遺跡です。美しいガラスの器や青銅の壺、

大きな遺跡です。美しいガラスの器や青銅の壺、 宝石をちりばめた装身具の他にもパンやイチジク、干しブドウなど食べ物がそのまま炭化した状態で残っているのには驚きました。また、アポロン像は美しく、動物の彫像(右写真)は今にも動き出しそうな躍動感に溢れるものでした。特に、精巧なモザイクが印象に残りましたが、その中でも「メメント・モリ」(左写真)は、左に金持ちの贅沢な衣装、右には貧しい人の衣装がかけられ、真ん中に骸骨が鎮座していて富者にも貧者にも等しく「死」が訪れる、ということを表しています。しかし骸骨は少し猿にも似ていて滑稽で、パンフレットによれば「死と隣合わせ、だから今を楽しもう。古代ローマの人

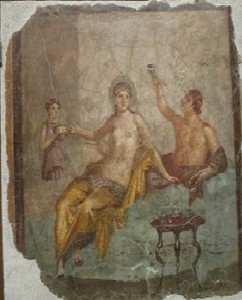

宝石をちりばめた装身具の他にもパンやイチジク、干しブドウなど食べ物がそのまま炭化した状態で残っているのには驚きました。また、アポロン像は美しく、動物の彫像(右写真)は今にも動き出しそうな躍動感に溢れるものでした。特に、精巧なモザイクが印象に残りましたが、その中でも「メメント・モリ」(左写真)は、左に金持ちの贅沢な衣装、右には貧しい人の衣装がかけられ、真ん中に骸骨が鎮座していて富者にも貧者にも等しく「死」が訪れる、ということを表しています。しかし骸骨は少し猿にも似ていて滑稽で、パンフレットによれば「死と隣合わせ、だから今を楽しもう。古代ローマの人 生観を示す」ものだとか。また、ヘタイラ(高級遊女)の部屋を描いたモザイク(右写真)では、ヘタイラが男性にお酒をふるまっている場面が描かれています。ヘタイラは古代ギリシア時代からいた高級遊女で、高い教養の持ち主でプラトンなど哲学者の相手をしたと言われています。また、犬のモザイク(写真)は、家の玄関に敷かれた床モザイクで、「猛犬注意」という意味だそうで、ユーモラスに満ちています。家の模型もありました

生観を示す」ものだとか。また、ヘタイラ(高級遊女)の部屋を描いたモザイク(右写真)では、ヘタイラが男性にお酒をふるまっている場面が描かれています。ヘタイラは古代ギリシア時代からいた高級遊女で、高い教養の持ち主でプラトンなど哲学者の相手をしたと言われています。また、犬のモザイク(写真)は、家の玄関に敷かれた床モザイクで、「猛犬注意」という意味だそうで、ユーモラスに満ちています。家の模型もありました が、広大な屋敷で寝室が何部屋もあって、当時の市民の裕福さが窺えました(ただし、

が、広大な屋敷で寝室が何部屋もあって、当時の市民の裕福さが窺えました(ただし、 多くの奴隷を抱えていたわけですが)。実際にポンペイ遺跡を訪れてみたいものです。

多くの奴隷を抱えていたわけですが)。実際にポンペイ遺跡を訪れてみたいものです。

久しぶりに京都の一日をたっぷり味わうことができました。

奈良市役所近くの佐保川沿いの桜並木を鑑賞に行ってきました。桜は満開で天気も晴れて、お花見日

奈良市役所近くの佐保川沿いの桜並木を鑑賞に行ってきました。桜は満開で天気も晴れて、お花見日 和でしたが、風がかなり強く手がかじかむほどの花冷えの一日となりました。佐保川の両岸に2キロ以上にわたって桜並木が続き、ゆっくり歩いて往復すること約1時間、桜を楽しみました。家族連れや友だち同士、犬を連れての散歩、とかなり多くの人が花見を楽しんでいました。この1か月、ロシアによるウクライナ侵攻で現地の悲惨な状況を見て、心を痛める毎日です。ウクライナにも早く平和が訪れて、ウクライナの人々が春の訪れを楽しめる日が来ることを願っています。

和でしたが、風がかなり強く手がかじかむほどの花冷えの一日となりました。佐保川の両岸に2キロ以上にわたって桜並木が続き、ゆっくり歩いて往復すること約1時間、桜を楽しみました。家族連れや友だち同士、犬を連れての散歩、とかなり多くの人が花見を楽しんでいました。この1か月、ロシアによるウクライナ侵攻で現地の悲惨な状況を見て、心を痛める毎日です。ウクライナにも早く平和が訪れて、ウクライナの人々が春の訪れを楽しめる日が来ることを願っています。

3月8日は国際女性デーで、それに因んだシンポジウムが3月5日に日仏女性研究学会、日仏会館等の共催で17時から開催されましたが、同日に朝10時半から日仏美術学会主催のシンポジウム「マネへのオマージュ:画家を取り巻く人々」が開催され、どちらもオンライン開催であったため、両方のシンポジウム(最後までは時間的に聞けなかったので、その一部ですが)に参加しました。

まず、「マネへのオマージュ」(プログラム)では、一般的に印象派に区分されるエドゥワール・マネ(1832-1883)を中心に、第1セッションではマネと親しかった文学者(ゾラ、マラルメ)との関係、およびマネの絵のモデルともなった女性画家ベルト・モリゾとの関係、第2セッションではマネと親しかった画家ファンタン=ラトゥールとの関係、および画商マルティネとの関係についての発表があり、第3セッションではマネの死後 の展覧会についての発表がありました。私は時間の都合で、第1,第2セッションのみに参加

の展覧会についての発表がありました。私は時間の都合で、第1,第2セッションのみに参加 しましたが、どの発表も非常に興味深いものでした。その中で特に私が関心を持った発表について少し触れたいと思います。

しましたが、どの発表も非常に興味深いものでした。その中で特に私が関心を持った発表について少し触れたいと思います。

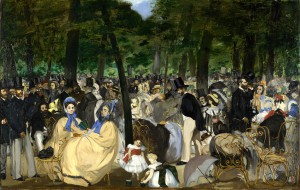

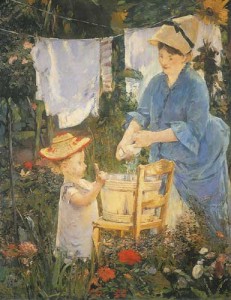

マネの《草上の昼食》(1863)や《オランピア》(1865) が保守的な美術界で物議を醸し、ゾラがマネを擁護したことが有名ですが、吉田典子氏の発表は、1870年以降の二人の関係に焦点を当てたものでした。その中で特に面白かったのは、急進的な共和主義者のマネが描いた絵には、さりげなく赤、白、青のトリコロールが描き込まれているとのこと(例えば、左図の《チュイルリー公園の音楽会》の右下隅(椅子の下)にトリコロールの小さなボールがあります)。そして、1870年~77年に彼の 絵がサロンで落選し続けたのは、保守派政権の時代であったため、という政治的理由であったこと。ゾラの作品との関係については、ゾラの『ナナ』とマネの《ナナ》の相関関係が有名ですが、吉田氏によれば、ゾラの『居酒屋』において、マネの《洗濯》(右図)の影響で、ゾラが『居酒屋』の女主人公ジェルヴェーズの職業を洗濯女にしたとのこと。さらにマネの《プラム酒》(左図)では、女性が居酒屋でプラム酒の入ったグラスを前に片肘をついて物思いにふけっている場面が描かれていますが、ジェルベーズもプラム酒を飲む場面があるそうです。こうした民衆の日常を描いたマネの<自然主義シリーズ>の絵とゾラの作品が相関関係にあることがよくわかりました。

絵がサロンで落選し続けたのは、保守派政権の時代であったため、という政治的理由であったこと。ゾラの作品との関係については、ゾラの『ナナ』とマネの《ナナ》の相関関係が有名ですが、吉田氏によれば、ゾラの『居酒屋』において、マネの《洗濯》(右図)の影響で、ゾラが『居酒屋』の女主人公ジェルヴェーズの職業を洗濯女にしたとのこと。さらにマネの《プラム酒》(左図)では、女性が居酒屋でプラム酒の入ったグラスを前に片肘をついて物思いにふけっている場面が描かれていますが、ジェルベーズもプラム酒を飲む場面があるそうです。こうした民衆の日常を描いたマネの<自然主義シリーズ>の絵とゾラの作品が相関関係にあることがよくわかりました。

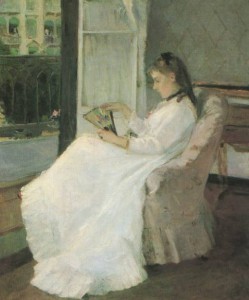

坂上桂子氏は、マネとベルト・モリゾとの関係について発表されました。氏によれば、これまで二人の 関係は「芸術家同士の交流という真面目な観点よりも、私的側面や男性の優位的立場から取り上げ」られることが多く、モリゾの芸術家としての価値が認識されるようになったのは最近だそうです。その理由としてまず、モリゾが画家として知られる前に、マネのモデルとして画壇に登場したことが挙げられます。確かに、《バルコニー》(右図)で左前景の椅子に座った彼女の姿は非常に印象的です(ちなみに、彼女の足元の犬の横にもトリコロールのボールがあります)。この絵では彼女が際立って詳細に描かれ、そのきりりとした眼差しが特徴的で

関係は「芸術家同士の交流という真面目な観点よりも、私的側面や男性の優位的立場から取り上げ」られることが多く、モリゾの芸術家としての価値が認識されるようになったのは最近だそうです。その理由としてまず、モリゾが画家として知られる前に、マネのモデルとして画壇に登場したことが挙げられます。確かに、《バルコニー》(右図)で左前景の椅子に座った彼女の姿は非常に印象的です(ちなみに、彼女の足元の犬の横にもトリコロールのボールがあります)。この絵では彼女が際立って詳細に描かれ、そのきりりとした眼差しが特徴的で す。彼女はマネの弟と結婚するまでにマネの15点ほどの作品のモデルとなっています。坂上氏によれば、初期(1868年頃)には彼女の表情にぎごちなさが見えますが、次第にリラックスした表情を見せるようになり、1874年頃には穏やかな表情をしているとのこと。ベルトは風景画家のコローに師事し、風景画を描いていたのが、マネと出会ってその影響を受けたそうです。彼女の姉を描いた絵(左図)では、マネの《バルコニー》と同様に白い衣装を着て扇子を持った女性が描かれています。しかし、姉のエドマはベルトと同じく画家を目指していたのが結婚して諦めざるを得なかったそうで、この絵は家庭に閉

す。彼女はマネの弟と結婚するまでにマネの15点ほどの作品のモデルとなっています。坂上氏によれば、初期(1868年頃)には彼女の表情にぎごちなさが見えますが、次第にリラックスした表情を見せるようになり、1874年頃には穏やかな表情をしているとのこと。ベルトは風景画家のコローに師事し、風景画を描いていたのが、マネと出会ってその影響を受けたそうです。彼女の姉を描いた絵(左図)では、マネの《バルコニー》と同様に白い衣装を着て扇子を持った女性が描かれています。しかし、姉のエドマはベルトと同じく画家を目指していたのが結婚して諦めざるを得なかったそうで、この絵は家庭に閉 じ込められた女性を表象しています。確かに《バルコニー》のベルトに比べてエドマの視線は下向きで、少し鬱屈した様子が窺えます。妹のベルトの方は幸い、夫のウジェーヌは彼女を理解し、画家としての妻を支援したそうです。当時はやはり、女性は夫の理解がなければ職業画家にはなれなかったことがよくわかりました。また、マネの《ナナ》では化粧をする娼婦(見る者に媚を売るような視線を投げかけている)が描かれていますが、モリゾの《化粧する若い女性》(右図)では、知的女性の背景が描き込まれ、女性の様子には全く媚が見出せません。これも男性と女性の視点の違いと言えるでしょう。坂上氏によれば、モリゾがマネの影響を受けたと同時に、モリゾの絵画の影響を受けたマネの絵もあるそうです。画家としてのモリゾは、マネのモデルという「客体」から芸術を創造する「能動的主体」になったという坂上氏の結論には非常に納得がいきました。

じ込められた女性を表象しています。確かに《バルコニー》のベルトに比べてエドマの視線は下向きで、少し鬱屈した様子が窺えます。妹のベルトの方は幸い、夫のウジェーヌは彼女を理解し、画家としての妻を支援したそうです。当時はやはり、女性は夫の理解がなければ職業画家にはなれなかったことがよくわかりました。また、マネの《ナナ》では化粧をする娼婦(見る者に媚を売るような視線を投げかけている)が描かれていますが、モリゾの《化粧する若い女性》(右図)では、知的女性の背景が描き込まれ、女性の様子には全く媚が見出せません。これも男性と女性の視点の違いと言えるでしょう。坂上氏によれば、モリゾがマネの影響を受けたと同時に、モリゾの絵画の影響を受けたマネの絵もあるそうです。画家としてのモリゾは、マネのモデルという「客体」から芸術を創造する「能動的主体」になったという坂上氏の結論には非常に納得がいきました。

同じく3月5日に開催されたシンポジウム「フランスのフェミニズムを再考する―大革命期からパリテ法まで」(ポスター)では、第一部「フランスの女性運動の歴史」、第二部「フランスのフェミニズムとパリテの理念」、第三部「インタヴュー・レジャーヌ・セナック氏に聞く」、

同じく3月5日に開催されたシンポジウム「フランスのフェミニズムを再考する―大革命期からパリテ法まで」(ポスター)では、第一部「フランスの女性運動の歴史」、第二部「フランスのフェミニズムとパリテの理念」、第三部「インタヴュー・レジャーヌ・セナック氏に聞く」、 第四部「討論、質疑応答」の構成で、17時から20時まで行われました。私は時間の都合で、第一部と第二部までの参加でしたが、このシンポジウムも非常に興味深く、大変勉強になりました。その一部を紹介します。

第四部「討論、質疑応答」の構成で、17時から20時まで行われました。私は時間の都合で、第一部と第二部までの参加でしたが、このシンポジウムも非常に興味深く、大変勉強になりました。その一部を紹介します。

鳴子博子氏の「フランス革命期における女性の『能動化と排除』」ではまず、1789年10月に食糧の暴騰に反旗を翻し、パリの女性たちが国王ルイ16世のいるヴェルサイユ宮殿まで「パンを寄越せ」と叫びながら行進していった「ベルサイユ行進」(右図)への言及がありました。それは、男たちによるバスチーユ襲撃に比する「女の革命」で、一方が「権力の獲得」を目指した暴力革命であるのに対し、他方は「パンの獲得」を目指した非暴力的革命でありました。女性たちは「パン屋の親方とその女房小僧」(国王一家を意味する)をパリに連れ戻すのに成功しますが、それは私領域での問題を公領域に持ち出 し、自らの主張を繰り広げて行動に移すというフェミニスト運動につながるものであったという指摘が大変面白かったです。1793年にはさらに、政治領域で活動する女性たちが作った革命共和女性協会が誕生します。彼女たちは男性のみに許された「赤い帽子(bonnet rouge)」(フリジア帽)(左図:左の男性がフリジア帽を被っている。「自由の木」の上にもフリジア帽)を女性も被る権利があると主張し、「赤い帽子運動」を展開します。しかし、運動は秩序を攪乱するものとして弾圧され、女性の政治クラブ等の閉鎖につながり、女性が公的空間から排除されるようになったということ。特に興味深いのは、「赤い帽子運動」は男性だけではなく、一般の女性からも共感を得られなかった点で、その尖鋭性ゆえに伝統的な家族規範から乖離していたためだそうです。フリジア帽はもともとは、古代ローマで解放された奴隷がかぶったもので、解放の象徴であり、女性が被ることで女性の解放を意味すると捉えられたからでありましょう。それと、「赤い帽子」の強制に反感を抱いた女性たちの態度は、コロナ禍の現在、マスク着用の強制に反発する欧米人の精神につながるのではないかと思えます。

し、自らの主張を繰り広げて行動に移すというフェミニスト運動につながるものであったという指摘が大変面白かったです。1793年にはさらに、政治領域で活動する女性たちが作った革命共和女性協会が誕生します。彼女たちは男性のみに許された「赤い帽子(bonnet rouge)」(フリジア帽)(左図:左の男性がフリジア帽を被っている。「自由の木」の上にもフリジア帽)を女性も被る権利があると主張し、「赤い帽子運動」を展開します。しかし、運動は秩序を攪乱するものとして弾圧され、女性の政治クラブ等の閉鎖につながり、女性が公的空間から排除されるようになったということ。特に興味深いのは、「赤い帽子運動」は男性だけではなく、一般の女性からも共感を得られなかった点で、その尖鋭性ゆえに伝統的な家族規範から乖離していたためだそうです。フリジア帽はもともとは、古代ローマで解放された奴隷がかぶったもので、解放の象徴であり、女性が被ることで女性の解放を意味すると捉えられたからでありましょう。それと、「赤い帽子」の強制に反感を抱いた女性たちの態度は、コロナ禍の現在、マスク着用の強制に反発する欧米人の精神につながるのではないかと思えます。

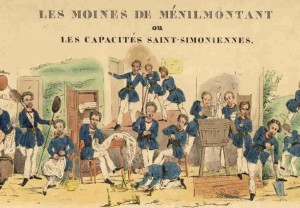

マルコ・ソッテーレ氏の「19世紀におけるサン=シモン主義とフェミニズム-女性サン=シモン主義者の声と活動に注目して―」は、「女性の解放」を唱えたサン=シモン主義(特に1830年代のアンファンタンを中心とするグループ)の思想に共鳴した女性サン=シモン主義者に焦点を当てたものでした。アンファンタンを始めとする男性サン=シモン主義者たちはメニルモンタンの僧院で一緒に暮らし、家事一切を男性メンバー自身が担ったことで有名(左図)ですが、結局、それは男性だけのホモソーシャルな空間に過ぎず、女性はそこから排除され、グループ内の位階制度からも除外されています。それに対してプロレタリアの女性サン=シモン主義者たち(彼女たちは「民衆の娘」と呼ばれたそうです)は『自由女性』という女性新聞を作って、「女性解放」を唱えました。ソッテーレ氏の発表は、こうした女性たちの宗教に対する言説に注目したものでした。当時の結婚制度は、ナポレオン法典213条(「夫は妻に保護の義務を負い、妻は夫に服従の義務を負う」)にあるように、夫は妻の保護者として妻を自らの監視下におくもので、カトリック教の教えもそれを促すものでありました。それに対して女性サン=シモン主義者たちは夫婦の平等関係に基づいた結婚を主張しました。彼女たちはキリスト教的道徳は女性を束縛するものとして否定し、新しい宗教を目指したとのこと。それは「女性による女性たちの宗教」で、グノーシス的な両性具有の神を想定(カトリックの神は「父=神、子=キリスト、精霊」からなる男の神で、聖母マリアは排除されている)し、聖母マリアが象徴する母性に聖性を見出し、具体的には母親に親権を与えるよう主張したそうです。そして、神は女性を通して平和を実現できるとして、公的、私的両領域に女性の居場所を求めました。ロシアのウクライナ侵攻による戦争が起こり、女性や子どもたちが一番の犠牲者となっている悲しい事実を目の当たりにしている今、「女性を通して平和を実現できる」という考えは、今でも当てはまるのではないかと思います。

マルコ・ソッテーレ氏の「19世紀におけるサン=シモン主義とフェミニズム-女性サン=シモン主義者の声と活動に注目して―」は、「女性の解放」を唱えたサン=シモン主義(特に1830年代のアンファンタンを中心とするグループ)の思想に共鳴した女性サン=シモン主義者に焦点を当てたものでした。アンファンタンを始めとする男性サン=シモン主義者たちはメニルモンタンの僧院で一緒に暮らし、家事一切を男性メンバー自身が担ったことで有名(左図)ですが、結局、それは男性だけのホモソーシャルな空間に過ぎず、女性はそこから排除され、グループ内の位階制度からも除外されています。それに対してプロレタリアの女性サン=シモン主義者たち(彼女たちは「民衆の娘」と呼ばれたそうです)は『自由女性』という女性新聞を作って、「女性解放」を唱えました。ソッテーレ氏の発表は、こうした女性たちの宗教に対する言説に注目したものでした。当時の結婚制度は、ナポレオン法典213条(「夫は妻に保護の義務を負い、妻は夫に服従の義務を負う」)にあるように、夫は妻の保護者として妻を自らの監視下におくもので、カトリック教の教えもそれを促すものでありました。それに対して女性サン=シモン主義者たちは夫婦の平等関係に基づいた結婚を主張しました。彼女たちはキリスト教的道徳は女性を束縛するものとして否定し、新しい宗教を目指したとのこと。それは「女性による女性たちの宗教」で、グノーシス的な両性具有の神を想定(カトリックの神は「父=神、子=キリスト、精霊」からなる男の神で、聖母マリアは排除されている)し、聖母マリアが象徴する母性に聖性を見出し、具体的には母親に親権を与えるよう主張したそうです。そして、神は女性を通して平和を実現できるとして、公的、私的両領域に女性の居場所を求めました。ロシアのウクライナ侵攻による戦争が起こり、女性や子どもたちが一番の犠牲者となっている悲しい事実を目の当たりにしている今、「女性を通して平和を実現できる」という考えは、今でも当てはまるのではないかと思います。

辻村みよ子氏の「ジェンダー法学的視点からパリテの理念と意義を考える―グージュからパリテまで」は、フランス革命期に「人権宣言」(「法の下の平等」を謳っているが、女性はそこから排除されていた)に代わる「女権宣言」を唱えたオランプ・ド・グージュから20世紀後半のパリテ法まで、様々な統計データや法律を駆使した非常に中身の濃いものでした。フランスでも1970年代には女性議員比率はヨーロッパで最下位(約3%)であったのが、2000年のパリテ法の制定により、現在では比例代表選挙では男女ほぼ50%、小選挙区選挙では県議会50%、下院女性議員が約40%になったそうです。パリテを実現するために、例えば、一人区の選挙区二つを合併して2名とし、必ず男女2名の候補者を出すペア投票制を取っています。また、男女同数の候補者を出さない政党には政党交付金を大幅減額にすることで、目標を達成しようとしているとか。それに比べて日本の女性国会議員比率(衆議院で10%足らず)は世界で165位と、情けない状態です。やはり、日本でもパリテ法のような強制力のある法律を作らないと男女50%には近づかないでしょう。フランスの今後の課題は「質のパリテ」(議長などの要職はいまだに男性が多い)を目指すこと、さらにLGBTを配慮する現在、男女二元論では限界がある、とのこと。

以上、二つの違うシンポジウムを一日で拝聴したので、すべて理解できたか、心もとないのですが、どちらも示唆に富む有意義なシンポジウムでした。

先日、2泊3日で松本の白骨温泉と富山の大牧温泉に行ってきました。コロナが少し収束しつつあった12月にツアーを申し込んだのですが、オミクロン株がまた年明け早々に出てきて少し懸念しましたが、思い切って行くことに。大型バスに4人だけの参加者で、ソーシャルディスタンスをしっかり取って、ゆったり座ることができました。あいにく今冬一番の寒波に襲われ、大雪の中(高速道路ではホワイトアウト になるなど、運転手さんは大変だったと思います)の旅でしたが、金沢までの

になるなど、運転手さんは大変だったと思います)の旅でしたが、金沢までの サンダーバードも止まることなく動いたので無事に予定地にたどり着くことができました。金沢からバスで4時間くらいかけて白骨温泉へ。上高地に向かう途中の高台のてっぺんにある「白船荘 新宅旅館」に一泊(左写真は、旅館の中から撮った雪と氷柱)。さっそく浴場に向かいましたが、更衣室からドアを開けると白い靄が一面に漂っていて何も見えない状態。ここのお湯は飲むこともできる(胃腸にいいとか)ということで、飲んでみました(翌朝の朝食には、温泉の湯を使ったおかゆがでてきました)。浴場から露天風呂(右写真)に出ることができますが、雪が吹き込んだ凍てつく石段を渡り、雪を踏みし

サンダーバードも止まることなく動いたので無事に予定地にたどり着くことができました。金沢からバスで4時間くらいかけて白骨温泉へ。上高地に向かう途中の高台のてっぺんにある「白船荘 新宅旅館」に一泊(左写真は、旅館の中から撮った雪と氷柱)。さっそく浴場に向かいましたが、更衣室からドアを開けると白い靄が一面に漂っていて何も見えない状態。ここのお湯は飲むこともできる(胃腸にいいとか)ということで、飲んでみました(翌朝の朝食には、温泉の湯を使ったおかゆがでてきました)。浴場から露天風呂(右写真)に出ることができますが、雪が吹き込んだ凍てつく石段を渡り、雪を踏みし め

め て入りました。雪の積もった岩に囲まれ、ゆっくりお湯に浸かるのはやはり、気持ちの良いものでした。夕食の中でもお勧めの一品は、牛肉の朴葉味噌焼きで、牛肉の他にズッキーニ、舞茸、トウモロコシも一緒に味噌で焼いて食べましたが、絶品でした!また、異色なのは「林檎味噌グラタン」(写真)で、焼き林檎を器にして、中にしめじやむかご、海老、蟹、貝柱の入ったグラタンが詰まっていました。林檎の甘酸っぱさとあいまって絶妙な味。林檎の器も全て食べてしまいました。さらに、岩魚塩焼き(写真)は丸ごと齧り、「信州名物とうじ蕎麦」では、鴨肉や野菜の一杯入った鍋に蕎麦をしゃぶしゃぶのように入れて食べるというもの。地酒(白船、大雪渓、善哉)もゆっくり味わい、満腹状態。久しぶりの温泉とおいしい料理を満喫しました。

て入りました。雪の積もった岩に囲まれ、ゆっくりお湯に浸かるのはやはり、気持ちの良いものでした。夕食の中でもお勧めの一品は、牛肉の朴葉味噌焼きで、牛肉の他にズッキーニ、舞茸、トウモロコシも一緒に味噌で焼いて食べましたが、絶品でした!また、異色なのは「林檎味噌グラタン」(写真)で、焼き林檎を器にして、中にしめじやむかご、海老、蟹、貝柱の入ったグラタンが詰まっていました。林檎の甘酸っぱさとあいまって絶妙な味。林檎の器も全て食べてしまいました。さらに、岩魚塩焼き(写真)は丸ごと齧り、「信州名物とうじ蕎麦」では、鴨肉や野菜の一杯入った鍋に蕎麦をしゃぶしゃぶのように入れて食べるというもの。地酒(白船、大雪渓、善哉)もゆっくり味わい、満腹状態。久しぶりの温泉とおいしい料理を満喫しました。

2日目はまた雪道をバスでひたすら走り、高山へ。高山の古い町並み(左写真)

2日目はまた雪道をバスでひたすら走り、高山へ。高山の古い町並み(左写真) を散策しましたが、大雪で観光客もほとんどなく、閑散としていました。「高山陣屋」を見学。屋敷には役人たちの集会所や台所、さらにはお白洲(右写真)もあり、時代劇を思い出しました。昼食は飛騨牛のすき焼き。その後、富山の大牧温泉へ。大牧温泉は江戸時代には庄川の河原の露天風呂だったそうですが、ダムが出来て泉源が水没したため、庄川の上流に建物を建て、1930年に「大牧温泉観光旅館」が誕生しました。旅館は陸路では行けず、船でしか行けないため、「陸の孤島」とも言われています。そのため、サスペンスドラマで舞台(密室状態での殺人事件)として使われることが多く、

を散策しましたが、大雪で観光客もほとんどなく、閑散としていました。「高山陣屋」を見学。屋敷には役人たちの集会所や台所、さらにはお白洲(右写真)もあり、時代劇を思い出しました。昼食は飛騨牛のすき焼き。その後、富山の大牧温泉へ。大牧温泉は江戸時代には庄川の河原の露天風呂だったそうですが、ダムが出来て泉源が水没したため、庄川の上流に建物を建て、1930年に「大牧温泉観光旅館」が誕生しました。旅館は陸路では行けず、船でしか行けないため、「陸の孤島」とも言われています。そのため、サスペンスドラマで舞台(密室状態での殺人事件)として使われることが多く、 旅館の廊下の壁にはここに泊まった俳優たち(若林豪、船越英一郎、篠田三郎、片岡鶴太郎、平泉成、浅野ゆうこなど)のサイン入り色紙がずらっと並んでいました。雪が降りしきる中、16時発の最終便の船に乗り、両側が雪に覆われ、氷の浮かんだ川を渡ること30分で、旅館に着きました(写真)。雪の旅館は何とも風情があります。ここでもさっそく温泉に向かいましたが、露天風呂は何と、長靴をはいて雪の積もる階段を何段も上り、外で服を脱いで入るというもの(明るいうちに入らないと危ない!)。露天風呂に入った後、下に戻るまでに体が冷えるので、もう一度中の浴場に入り直しました。

旅館の廊下の壁にはここに泊まった俳優たち(若林豪、船越英一郎、篠田三郎、片岡鶴太郎、平泉成、浅野ゆうこなど)のサイン入り色紙がずらっと並んでいました。雪が降りしきる中、16時発の最終便の船に乗り、両側が雪に覆われ、氷の浮かんだ川を渡ること30分で、旅館に着きました(写真)。雪の旅館は何とも風情があります。ここでもさっそく温泉に向かいましたが、露天風呂は何と、長靴をはいて雪の積もる階段を何段も上り、外で服を脱いで入るというもの(明るいうちに入らないと危ない!)。露天風呂に入った後、下に戻るまでに体が冷えるので、もう一度中の浴場に入り直しました。

3日目は五箇山、菅沼合掌造り集落へ。白川郷の合掌造り(雪が滑り落ち やすい勾配の三角形の大屋根を持つ)は有名ですが、五箇山も同じ造りで、昔はあまりに辺鄙な所なので、流人の地であったそうです。ここも雪が積もりすぎて、全体像が見えないほどでしたが、雪かきの大変さが身に染みてわかりました。雪道は歩きにくいと懸念していましたが、パウダースノウで湿気があまりないので、靴(一応、登山靴を履いていきました)は濡れることもありませんでし

やすい勾配の三角形の大屋根を持つ)は有名ですが、五箇山も同じ造りで、昔はあまりに辺鄙な所なので、流人の地であったそうです。ここも雪が積もりすぎて、全体像が見えないほどでしたが、雪かきの大変さが身に染みてわかりました。雪道は歩きにくいと懸念していましたが、パウダースノウで湿気があまりないので、靴(一応、登山靴を履いていきました)は濡れることもありませんでし た。昼食は、高岡の寿司店「美喜多(みきだ)」で、富山湾でとれた握り寿司を頂きました(写真)。マグロ、イカ、ブリ、ヒラメ、バイ貝、甘えびなどの他にも富山名物の白エビ、さらにおいしかったのが、アジ! アジは普通、握り寿司には出てきませんが、さすが取れたての新鮮なアジなので全く臭みもなく、皆、舌鼓を打ちました。さらに大将お勧めの昆布締め(富山では何でも昆布締めにするとか)の平目、ゲソ(イカの足)も美味でした。昼食をお腹一杯食べた後、高岡大仏を見に行きました。高岡市は

た。昼食は、高岡の寿司店「美喜多(みきだ)」で、富山湾でとれた握り寿司を頂きました(写真)。マグロ、イカ、ブリ、ヒラメ、バイ貝、甘えびなどの他にも富山名物の白エビ、さらにおいしかったのが、アジ! アジは普通、握り寿司には出てきませんが、さすが取れたての新鮮なアジなので全く臭みもなく、皆、舌鼓を打ちました。さらに大将お勧めの昆布締め(富山では何でも昆布締めにするとか)の平目、ゲソ(イカの足)も美味でした。昼食をお腹一杯食べた後、高岡大仏を見に行きました。高岡市は 鋳物の町で、町の威信をかけて建立したのが大仏で、ビル街の一画にあります(写真)。与謝野晶子が鎌倉の大仏を見て「鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな」と歌ったことが有名ですが、その晶子が高岡大仏を見て「鎌倉大仏よりも美男子」と言ったそうです。確かにいいお顔をしています。

鋳物の町で、町の威信をかけて建立したのが大仏で、ビル街の一画にあります(写真)。与謝野晶子が鎌倉の大仏を見て「鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな」と歌ったことが有名ですが、その晶子が高岡大仏を見て「鎌倉大仏よりも美男子」と言ったそうです。確かにいいお顔をしています。

今回の旅は大雪の中の旅でしたが、一面の雪景色にコロナ禍の不満や束縛感から少し解き放たれたような気がいたしました。海外にも気楽に行ける日が来ることを心待ちにしています。

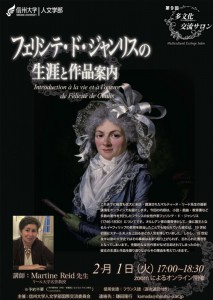

信州大学人文学部主催のマルティーヌ・リード リール大学教授によるオンライン講演会「フェリシテ・ド・ジャンリスの生涯と作品案内」に参加させてもらいました(ポスター)。本来は、授業の一環で信州大学の学生さん、および教職員の方々限定でしたが、信州大学の先生方のご好意もあって、有志の一人として参加させてもらいました(講演の後の質疑応答での学生さんたちの鋭い質問には感心しました)。

信州大学人文学部主催のマルティーヌ・リード リール大学教授によるオンライン講演会「フェリシテ・ド・ジャンリスの生涯と作品案内」に参加させてもらいました(ポスター)。本来は、授業の一環で信州大学の学生さん、および教職員の方々限定でしたが、信州大学の先生方のご好意もあって、有志の一人として参加させてもらいました(講演の後の質疑応答での学生さんたちの鋭い質問には感心しました)。

ジャンリス夫人(1746-1830)は、オルレアン家の「養育係 (Gouverneur)」としてオルレアン家の子どもたちの教育を担ったことで有名で、彼女の教え子のルイ・フィリップは後に国王となっています。彼女はルイ15世時代からフランス革命を経て、ナポレオン帝政、王政復古、さらに7月革命も体験した激動の歴史の生き証人です。教育書だけではなく、革命後は歴史小説や子ども向けの本など多くの著作を出版し、女性作家としても活躍しました。ただ、今ではフランスでも忘れられた存在となっています。

今回のリード氏は、①ジャンリス夫人の生涯(とりわけオルレアン家の「養育係」について)、②ジャンリス夫人の教育プログラム、③ジャンリス夫人がなぜ、歴史に埋もれてしまったのか。の3つに分けて、わかりやすく解説してくれました。彼女がオルレアン家の子どもたち(自分の子どもや親族の子どもも含めて12人)のために、まずベルシャスに教育施設として建物を建設してもらい、寝室や食堂の壁には世界地図や年表を張り巡らし、英語を学ばせるためにイギリス人の二人の孤児を養子にして、子どもたちは二人と会話することで英語を習得、ドイツ人の庭師とは花を育てながらドイツ語を学ぶ、といった徹底的な英才教育を行いました。

彼女の教育プログラムで特徴的なのは、男女ともほぼ同じ教育を施したこと(当時の女性は簡単な読み書き、ダンス、音楽に限られていました)、年齢に応じて読む本が体系的に決められていたこと、教養だけではなく体を鍛えることにも留意するなど多岐にわたる綿密なプログラムを構築したことです(彼女の実践した教育プログラムは『アデルとテオドール、または教育に関する書簡』に記されています)。夫人はハープの名手で、子どもたちに自らハープを教えました(右図:左からジャンリス夫人、アデライド・ドルレアン、養女のパメラ)。啓蒙思想に傾倒し、ルソーとも個人的な知り合いであったジャンリス夫人は、フランス革命が始まると、最初は革命精神に同調しますが、革命は次第に過激になり、オルレアン公やジャンリス夫人の夫も処刑されてしまいます。彼女は亡命を余儀なくされ、ヨーロッパを偽名で点々とした後、ナポレオン帝政期にやっと、パリに戻ることができました。熱心なカトリック信者であったため、宗教の復活を考えていたナポレオンには重用され、年金をもらうようになります。彼女は月に1度、彼に手紙で情報を送ることになったため、後に「ナポレオンのスパイ」と非難されますが、リード氏によれば、彼女が送っていた情報は文学や宗教、教育に関することのみであったようです。彼女は、自分の教え子が王位に就いた直後に亡くなっています。

彼女の教育プログラムで特徴的なのは、男女ともほぼ同じ教育を施したこと(当時の女性は簡単な読み書き、ダンス、音楽に限られていました)、年齢に応じて読む本が体系的に決められていたこと、教養だけではなく体を鍛えることにも留意するなど多岐にわたる綿密なプログラムを構築したことです(彼女の実践した教育プログラムは『アデルとテオドール、または教育に関する書簡』に記されています)。夫人はハープの名手で、子どもたちに自らハープを教えました(右図:左からジャンリス夫人、アデライド・ドルレアン、養女のパメラ)。啓蒙思想に傾倒し、ルソーとも個人的な知り合いであったジャンリス夫人は、フランス革命が始まると、最初は革命精神に同調しますが、革命は次第に過激になり、オルレアン公やジャンリス夫人の夫も処刑されてしまいます。彼女は亡命を余儀なくされ、ヨーロッパを偽名で点々とした後、ナポレオン帝政期にやっと、パリに戻ることができました。熱心なカトリック信者であったため、宗教の復活を考えていたナポレオンには重用され、年金をもらうようになります。彼女は月に1度、彼に手紙で情報を送ることになったため、後に「ナポレオンのスパイ」と非難されますが、リード氏によれば、彼女が送っていた情報は文学や宗教、教育に関することのみであったようです。彼女は、自分の教え子が王位に就いた直後に亡くなっています。

3番目の問いの「なぜジャンリス夫人は忘れられてしまったのか」については、①彼女は当時、多くの本を出版し、ベストセラーであり過ぎたため、男性作家から攻撃を受け、その著作の価値が貶められた。②彼の教え子のルイ・フィリップが不人気であったこと、③彼女の宗教色が共和政になると敬遠されてしまったこと、などが挙げられるそうです。彼女の矛盾は、18世紀のフィロゾフに共感を抱きながら、フィロゾフたちが批判したカトリックの熱心な信者であったこと、彼女の書いた『フランス文学に対する女性の影響』では女性作家を擁護しているのに、小説の『女流作家』では良妻賢母的な姉は幸せになり、作家になった妹は不幸せな人生を送るという結末になっていること。リード氏によれば、それは彼女の「慎重さ」のなせる業とのこと。スタール夫人のように、ナポレオンと真っ向から対立して国外追放になったのとは対極であると言えるでしょう。ともあれ、彼女の著作は後の女性作家ジョルジュ・サンドに大きな影響を与えるほどで、彼女の復権が望まれます。リード氏は、ジャンリス夫人についての著作を刊行されているので、是非読んでみようと思っています。リード氏とは奈良や京都など、あちこち一緒に観光した親しい仲で、直接会える日が早く来ることを願っています。

リアリズム文学研究会主催のオンライン・シンポジウム「旅するリアリズム―近代文学における外部世界との接触」(ポスター)に参加しました。毎年恒例のシンポジウムですが、前回のテーマ「室内 私空間の近代」では、現実からの逃避によって自己に閉じこもり、自己完結的な世界が浮き彫りになりました。今回は「旅」に出ることで外部世界と接触し、ばらばらになった自己をどう統一していくのか、探っていこうとする試みになっています。

リアリズム文学研究会主催のオンライン・シンポジウム「旅するリアリズム―近代文学における外部世界との接触」(ポスター)に参加しました。毎年恒例のシンポジウムですが、前回のテーマ「室内 私空間の近代」では、現実からの逃避によって自己に閉じこもり、自己完結的な世界が浮き彫りになりました。今回は「旅」に出ることで外部世界と接触し、ばらばらになった自己をどう統一していくのか、探っていこうとする試みになっています。

まず、イギリス文学専門の井上大智氏が「自然に抗って―英国唯美主義におけるリアリズムの位置」というタイトルで、19世紀後半のイギリスの唯美主義とリアリズムの関係を検証しました。氏はまず、14世紀のチョーサーの『カンタベリー物語』における巡礼の旅から始まり、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』を取り上げました。夏目漱石はこの小説を「些末な事を箇条書き」にする外面的なものと批判しましたが、今日では、デフォーは「内面的な指向性を持つ作家と外面的な指向性を持つ作家の中間的な位置」に位置づけられているとのこと。さらに19世紀になると、産業革命で裕福になったブルジョワ階級がヨーロッパ大陸に繰り出すようになり、トマス・クックやヴェデカなどのガイドブックが旅の大衆化を促進させました。しかし、ディケンズの『イタリアのおもかげ』のように、旅した町の様子を記憶を辿りながら幻想的に描く内面への旅へと移行していきます。19世紀末の唯美主義になると、リアリズム的な「対象をあるがままに見る」のではなく、「自分自身が受けた印象をあるがままに認識する」ことが重要となり、オスカー・ワイルドのように「日本的効果」を見たければ、わざわざ東京に出かけていかなくても日本画に沈潜し、その精神を捉えれば十分、と主張するようになります。それはアウエルバッハが言う「より真実な、より深層の、まさしくより現実的な現実を探索しようとする」試みにつながる、という話でした。井上氏の話を聞いていて、コロナ禍で外国旅行ができなくなった今、ワイルドのようなヴァーチャルな旅の可能性に思いを馳せました(しかし、どこまで真実にたどり着けるかは個人の認識能力に左右されると思いますが)。また、トマス・クックの時刻表は昔、ヨーロッパを旅する時にお世話になったな、となつかしく思いました。

次にドイツ文学専門の久山雄甫氏が「アレクサンダー・フォン・フンボルトにおける思弁と経験」というタイトルで、「旅する科学者」フンボルト(南北アメリカ、シベリア、中央アジアを探検)の著作『コスモス』における彼の世界観について、話をされました。まず、ロバートソンやブーガンヴィル、クックなど18世紀後半の探検家に触れた後、フンボルトの生涯を簡単に説明し、最後に『コスモス』の内容の紹介がありました。氏によれば、フンボルトは最晩年に『コスモス』という大著を著しますが、この著書において彼は、過去の探検旅行によって得た膨大な科学的データを使い、「経験主義的な考察」をすると同時に「思考を伴って宇宙を認識し、理性に即して宇宙を把握する」という思弁的な立場にも立っています。とりわけ興味深いのは、本文は美しい文体の知的な文章で書かれているのに対し、膨大な注(1頁につき、注が3頁もある箇所もあるとか)には、科学的データが事細かに、乾いた文章で書かれているそうです。こうした本文と注の組み合わせは、他にも絵画とデータ(わかりやすいイメージの両側には科学的データが記されている)、総論と特論(本文と注と同じ関係)が組み合わされて、一方では経験内容のデータ化による「経験の脱感性化」、他方では知識のイメージ化による「思弁の感性化」がなされているとのこと。現在、久山氏は『コスモス』の翻訳の最中だそうで、翻訳の出版が待ち望まれます。フンボルトの兄が有名な言語学者で、スタール夫人とも親しく、兄弟とも素晴らしい業績を残した学者であることに改めて感動しました。

3人目の発表者はロシア文学専門の中村唯史氏で、「文学空間への旅の向こう―トルストイ『コサック』を読む」というタイトルで話されました。トルストイは『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』で有名ですが、1863年に発表した『コサック』は、作者自身がコーカサス地方に軍人として駐留していた時期の経験に基づく自伝的小説とみなされています。この小説は、1820年~1830年代にロシアで流行した「コーカサスもの」を再現するものとして、多くの批評家からアナクロニズムと批判されたそうです。当時、ロシア帝国がコーカサスを併合しましたが、山岳民はロシアに抵抗して戦ったため、コーカサスはロシア文学において「他者」とみなされていました。「コーカサスもの」とはロシア人が「他者」であるコーカサスに出かけていく物語で、氏の発表は、既存の「コーカサスもの」とトルストイの小説との相違点を探るものでした。比較の対象として、まずプーシキンの『コーカサスの虜』(1821-22)が取り上げられました。この小説ではコーカサスに来たロシア人が山岳民の捕虜となるが、そこでコーカサスの娘と出会って恋仲になる、という筋書きで「ロシア=文明(虚偽、敵意、中傷)」と「コーカサス=自然、自由」という二項対立の元に、文明側からの「自然」への憧れが描かれています。『コサック』でも「文明」と「自然」の同じ二項対立のもと、ロシアから来た主人公オレーニンは、コーカサスのコサック(国境警備隊)の娘マリアンカに恋愛感情を抱き、彼女に「崇高な自然」のイメージを重ねます。しかしそれは結局、オレーニンの幻想、妄想に過ぎなかったというリアリズム的な結末になっています。さらにコーカサスはコサック(ロシア人との混血、ロシア正教)と山岳民(イスラム教のチェチェン人)の二重構造になっていて、ロシア人は山岳民とは全く触れ合えずに終わります。言わば「自己」と「他者」の融合の不可能性に、この小説のリアリズム性が見出せるという中村氏の発表は、様々な国の内部で民族闘争がいまだに起きている現在にもあてはまるのではないかと思いました。

最後の発表者はラテンアメリカ文学専門の花方寿行氏で、「D. F. サルミエントとパンパ―ヨーロッパ的視線とその揺らぎ」というタイトルで、中南米スペイン語圏(イスパノアメリカ)の作家サルミエントの著作について話をされました。18世紀にスペイン帝国の一部であった中南米の国において、19世紀前半になると自国の独自性を強調するため、「イスパノアメリカの知識人はフンボルトをはじめとするヨーロッパの探検家・旅行者の言説を参照」しました。しかしそれは、「ヨーロッパの言説が一方的に「辺境・植民地」を占有していく過程」ではなく、その限界を露わにし相対化していく作業であったことを、サルミエントの著作を通して検証する試みとなっています。サルミエントは19世紀アルゼンチン文学を代表する作家であり、さらに1868年にはアルゼンチンの大統領になった政治家とのこと。その彼が書いた『ファクンドまたは文明と野蛮』(1845) では、ヨーロッパの崇高美学に基づくパンパ(平原)の美的価値が謳われています。しかし実際は、彼はパンパを知らず、旅行者やアルゼンチン作家の記述に基づいて書いたもので、ヨーロッパにない新しい芸術的素材としてのパンパに「野蛮」を見出し、その暴力性は文明化を妨げるものとして、中央集権的な国家が吸収すべきだとしています。しかし、彼がヨーロッパ、アフリカを旅行した時の『旅行記』(1849)では、オリエントへのヨーロッパ的な眼差しでアフリカを描いていた彼が、これまでの文学で扱われてこなかった「クスクス」というアラブ料理に直面すると、どう表現していいかわからなくなり、「アメリカ大陸の田舎のバーベキュー風に焼かれた仔羊」が出てほっとするという場面があります。そこではヨーロッパ的な観点に対する「揺らぎ」が見られ、さらに『大軍での遠征』(1852)では、実際にパンパを目撃した作者は感激するものの、目の前に広がる平原はピクチュアレスク美学や崇高美学には当てはまらず、パンパそのものを表現することが不可能になっています。イスパノアメリカ文学に関しては、ガルシア・マルケスの『百年の孤独』など、魔術的リアリズムしか知らなかったので、19世紀の作家サルミエントに関する今回の発表は非常に勉強になりました。ちなみに「クスクス」は大好きで、フランスに行った時だけではなく、スムールを買ってきて自宅でも「クスクス」もどき(仔羊は手に入れにくいので)を楽しんでいます。

シンポジウムは、13時から18時過ぎまでの長丁場で少し疲れましたが、4人のご発表はそれぞれ示唆に富み、私にとって馴染みのフランス文学との相違点、新たな観点を知ることができ、有意義な時間を過ごすことができました。

フェミニズム理論の創始者とも目されるフランスの作家、シモーヌ・ド・ボーヴォワールの未刊の自伝的作品『離れがたき二人』(Les Inséparables)がフランスのエルヌ社より出版され、その翻訳が早川書房から出版された記念として東京大学東京カレッジ主催(在日フランス大使館、アンスティチュ・フランセ日本、日仏会館、日仏女性研究学会共催)でオンラインでの講演会が開催され、聴講しました。ボーヴォワールと親しく、彼女の著作権を継承した養女のシルヴィ・ル・ボン・ド・ボーヴォワール氏の基調講演の前に、林香里・東大副学長から話がありました。ボーヴォワールの時代にはブルジョワ女性は結婚して母親になることが運命づけられ、その道から外れ、自立した生き方を目指す女性は社会から抑圧されました(それが、ボーヴォワールの親友ザザの辿った運命で、哲学者のメルロ=ポンティとの交際を親に反対されたザザは21歳で死去。彼女との関係が『離れがたき二人』に描かれています)が、それは現在でも根強く残っている(例えば、メディアやアニメでも女性のステレオタイプ化が顕著)という話をされました。東大では林先生は副学長としてダイバーシティ分野を担当し、女性研究者を25%以上に増やすことを目指しているそうです。特に自然科学分野、数学、哲学分野において女性研究者が少ないですが、ボーヴォワールは、まさに哲学と女性を結びつける貴重な存在であると結論づけられました。

フェミニズム理論の創始者とも目されるフランスの作家、シモーヌ・ド・ボーヴォワールの未刊の自伝的作品『離れがたき二人』(Les Inséparables)がフランスのエルヌ社より出版され、その翻訳が早川書房から出版された記念として東京大学東京カレッジ主催(在日フランス大使館、アンスティチュ・フランセ日本、日仏会館、日仏女性研究学会共催)でオンラインでの講演会が開催され、聴講しました。ボーヴォワールと親しく、彼女の著作権を継承した養女のシルヴィ・ル・ボン・ド・ボーヴォワール氏の基調講演の前に、林香里・東大副学長から話がありました。ボーヴォワールの時代にはブルジョワ女性は結婚して母親になることが運命づけられ、その道から外れ、自立した生き方を目指す女性は社会から抑圧されました(それが、ボーヴォワールの親友ザザの辿った運命で、哲学者のメルロ=ポンティとの交際を親に反対されたザザは21歳で死去。彼女との関係が『離れがたき二人』に描かれています)が、それは現在でも根強く残っている(例えば、メディアやアニメでも女性のステレオタイプ化が顕著)という話をされました。東大では林先生は副学長としてダイバーシティ分野を担当し、女性研究者を25%以上に増やすことを目指しているそうです。特に自然科学分野、数学、哲学分野において女性研究者が少ないですが、ボーヴォワールは、まさに哲学と女性を結びつける貴重な存在であると結論づけられました。

次に、シルヴィ・ル・ボン・ド・ボーヴォワール氏から『離れがたき二人』についての紹介がありました。この小説は、ブルジョワ教育およびカトリック教育への異議申し立ての書であり、ブルジョワの偽善性を浮き彫りにしているとのこと。作者のボーヴォワール自身は裕福なブルジョワ家庭に生まれましたが、父の破産によって(父から「持参金を出せないので、結婚はできない」と宣言されます)かえって、ブルジョワの規範から外れて学問に没頭し、作家の道に進むことができました。さらに思想的同志サルトルとの出会いや、1839年に勃発した第二次世界大戦、ナチスによるフランス占領、レジスタンス運動への参加を経て戦後、アンガージュマンの思想を掲げた雑誌『レ・タン・モデルヌ』をサルトルたちと一緒に発行し、政治に積極的に参加していきます。特に女性の解放を主張し、「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」(On ne naît pas femme, on le devient)という有名な言葉(『第二の性』)が生まれることになります。今ではすでに常識となっている「ジェンダー」という考え方-社会的・文化的に構築された性別―をいち早く指摘したと言えるでしょう。彼女はいわゆる「女らしさ」「男らしさ」の規範からの解放を、女性だけではなく男性にも訴え、さらに「老い」の関する迷妄からの解放も訴え、日本の今村監督の映画『楢山節考』にも触れているそうです。すなわち、老いて働けなくなると社会から捨てられる慣習(老いの否定)への異議申し立ても行っています。『離れがたき二人』が未刊であったのは、サルトルから出版に値しないと言われたからとのことですが、シルヴィ・ル・ボン氏は、思想家、哲学者としてのボーヴォワールのイメージを壊すとサルトルが考えたからではないかと推察されました。私個人としては、女同士の関係を描いた小説は「出版に値するほどの公的価値はない」という女性蔑視的なサルトルの考えが多少とも働いたような気がします。次の登壇者、中村彩氏は、ボーヴォワールが何度かザザとの関係を書こうとしながらうまくいかず、結局、小説から回想録(『娘時代』)に転換してザザの想い出を書いたその理由を探られました。3番目の登壇者でボーヴォワールの著書『モスクワの誤解』を翻訳された井上たか子氏の話に関しては、ボーヴォワールは女性の生物学的条件(子どもを産む性であること)を否定したわけではなく、むしろリプロダクティヴ・ヘルス/ライツの権利(子どもを産む・産まないといった選択の権利を女性が持つことなど)を主張した、というのが非常に記憶に残りました。

17時から20時までの3時間にわたる講演会(一部、用事のために聞くことができない部分もありました)に参加して、ボーヴォワールの『第二の性』をもう一度、紐解いてみたいと思いました(『離れがたき二人』も読んでみたいと思います)。『第二の性』は日本でも有名ですが、翻訳書は絶版になっているそうで、シルヴィ・ル・ボン・ド・ボーヴォワール氏も大変残念がっておられました(サルトルの著書は絶版ではないのに)。同氏はこれからも未完の書簡集などを発行していく予定とのこと。オンライン開催は、自宅で簡単に参加できるのが便利ですが、シルヴィさんのインターネット環境がもう一つ良くなくて画像がフリーズしたり、音声が聞こえなかったりで、質疑応答の場でコミュニケーションがうまくいかなかったのが少し残念でした。ともあれ、日本でもフェミニズムを扱う出版社(松尾亜紀子代表のエトセトラブックスなど)や書店が次々に登場していることに、日本の未来への希望を見いだしました。

知人の絵の展覧会を見に行ったついでに、奈良公園に紅葉を見に行ってきました。

知人の絵の展覧会を見に行ったついでに、奈良公園に紅葉を見に行ってきました。 まずは昼食ということで、近鉄奈良駅から徒歩5分の懐石料理店「かこむら」へ。20人余りしか入らない小さなお店ですが、非常に繊細な味の料理をだすお勧めの店で、久しぶりに訪れました。まずは先付として帆立とほうれん草が銀杏のお皿に入っていてきれいでした(左写真)。次がお造り(右写真:あまてカレイと剣先イカ)。イカは歯ごたえが良いけれども適度に柔らかで、あまてガレイ(まこガレイ)も美味でした! 次は、今年最後と思え

まずは昼食ということで、近鉄奈良駅から徒歩5分の懐石料理店「かこむら」へ。20人余りしか入らない小さなお店ですが、非常に繊細な味の料理をだすお勧めの店で、久しぶりに訪れました。まずは先付として帆立とほうれん草が銀杏のお皿に入っていてきれいでした(左写真)。次がお造り(右写真:あまてカレイと剣先イカ)。イカは歯ごたえが良いけれども適度に柔らかで、あまてガレイ(まこガレイ)も美味でした! 次は、今年最後と思え る土瓶蒸しで、松茸とハモを堪能しました(最後のご飯も松茸ご飯で、香りがなんとも言えない幸福感をもたらしてくれます)。八寸(左写真)は、子芋、柿なます、イクラ、カニ、サツマイモと大学麩、だし巻き卵、鮭のてまり寿司と

る土瓶蒸しで、松茸とハモを堪能しました(最後のご飯も松茸ご飯で、香りがなんとも言えない幸福感をもたらしてくれます)。八寸(左写真)は、子芋、柿なます、イクラ、カニ、サツマイモと大学麩、だし巻き卵、鮭のてまり寿司と 、見た目もきれいで秋らしく、おいしく頂きました。次は鱧の天ぷら(右写真)、穴子の卵じめ、最後のデザート(左写真)はピオーネのゼリーと新高梨。お皿がすごくきれいで、お祝い事に使えそうでした。

、見た目もきれいで秋らしく、おいしく頂きました。次は鱧の天ぷら(右写真)、穴子の卵じめ、最後のデザート(左写真)はピオーネのゼリーと新高梨。お皿がすごくきれいで、お祝い事に使えそうでした。

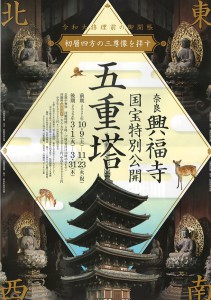

食事を満喫した後、奈良公園へ。ちょうど、興福寺の五重塔が特別公開(ポスター) していて、普段は見られない仏像が見れる、ということで参拝することにしました。塔の中心には心柱が立っていて、しゃがむとその土台が見えるようになっていました。南方には釈迦如来坐像が普賢菩薩と文殊菩薩を両脇に従えて安置され、西方は阿弥陀如来坐

していて、普段は見られない仏像が見れる、ということで参拝することにしました。塔の中心には心柱が立っていて、しゃがむとその土台が見えるようになっていました。南方には釈迦如来坐像が普賢菩薩と文殊菩薩を両脇に従えて安置され、西方は阿弥陀如来坐 像(観音菩薩と勢至菩薩が両脇)、北方は弥勒菩薩座像、東方は薬師如来坐像が安置されていました。それぞれが関連する菩薩像に挟まれていました。四方仏に釈迦、阿弥陀、弥勒、薬師が選ばれたのは、「奈良時代よく知られていたいわゆる顕教における四仏を

像(観音菩薩と勢至菩薩が両脇)、北方は弥勒菩薩座像、東方は薬師如来坐像が安置されていました。それぞれが関連する菩薩像に挟まれていました。四方仏に釈迦、阿弥陀、弥勒、薬師が選ばれたのは、「奈良時代よく知られていたいわゆる顕教における四仏を

配置したもので、貴重な事例」だそうです。奈良公園も、緊急事態宣言が解除されたこともあり、修学旅行生や観光客がだいぶ戻ってきていました。次に、東大寺まで行き、表の池に映る紅葉(左写真)や、境内裏の大きな銀杏の木(右写真)を見て帰りました。ここはいつもなら人が少ないのですが、この日はカメラ愛好家のグループが来ていて、盛んに写真を撮っていました。久しぶりに奈良公園をゆっくり散歩できて楽しいひと時でした。

配置したもので、貴重な事例」だそうです。奈良公園も、緊急事態宣言が解除されたこともあり、修学旅行生や観光客がだいぶ戻ってきていました。次に、東大寺まで行き、表の池に映る紅葉(左写真)や、境内裏の大きな銀杏の木(右写真)を見て帰りました。ここはいつもなら人が少ないのですが、この日はカメラ愛好家のグループが来ていて、盛んに写真を撮っていました。久しぶりに奈良公園をゆっくり散歩できて楽しいひと時でした。

先日、あべのハルカス美術館での「ポーラ美術館コレクション展」を見に行ってきました(ポスター)。箱根のポーラ美術館には以前に行ったことがあり、恐らくすでに見ているはずですが、その選りすぐりを見に行くことにしました。今回は印象派(モネ、ルノワール、ゴッホ、ボナール

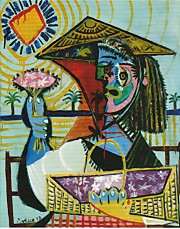

先日、あべのハルカス美術館での「ポーラ美術館コレクション展」を見に行ってきました(ポスター)。箱根のポーラ美術館には以前に行ったことがあり、恐らくすでに見ているはずですが、その選りすぐりを見に行くことにしました。今回は印象派(モネ、ルノワール、ゴッホ、ボナール など)からモディリアーニ、ピカソ、デュフィ、シャガール、ローランサンまでの20世紀の絵画が展示され、「時代を映すファショナブルな女性像」「近代化によって大きく変貌するパリ」「画家たちが旅先で出会った風景や、南仏など重要な制作地を巡る旅」という三つのテーマに基づいているとのこと。「ファショナブルな女性像」というのは、ルノワールなど印象派の画家たちが描いた女性像でしょう。ピカソの女性像(右図:《花売り》)はそのデフォルメと言えるかも。「パリ」につい

など)からモディリアーニ、ピカソ、デュフィ、シャガール、ローランサンまでの20世紀の絵画が展示され、「時代を映すファショナブルな女性像」「近代化によって大きく変貌するパリ」「画家たちが旅先で出会った風景や、南仏など重要な制作地を巡る旅」という三つのテーマに基づいているとのこと。「ファショナブルな女性像」というのは、ルノワールなど印象派の画家たちが描いた女性像でしょう。ピカソの女性像(右図:《花売り》)はそのデフォルメと言えるかも。「パリ」につい ては、デュフィの《パリ》(左図)がまさに、エッフェル塔とモンマルトル寺院など「花の都」パリが明るい色調で描かれています。ゴッホやボナールの絵では南仏の明るい風景が描かれていて、今回の展覧会はコロナ禍を忘れ、気持ちを晴れやかにさせる絵画が選ばれたような気がします。

ては、デュフィの《パリ》(左図)がまさに、エッフェル塔とモンマルトル寺院など「花の都」パリが明るい色調で描かれています。ゴッホやボナールの絵では南仏の明るい風景が描かれていて、今回の展覧会はコロナ禍を忘れ、気持ちを晴れやかにさせる絵画が選ばれたような気がします。

昼食は、ハルカス内の都ホテル57階にあるレストランで取りました。テーブルからは下の町並みを展望できるようになっていて、薄曇りでしたが天王寺公園などが見渡せました

(右写真)。ランチは前菜とカボチャのスープ(濃厚で美味)、クリームソースの魚介バスタもパプリカなど色どり豊かでおいしく、特にデザートの桃のコンポート(左写真)が絶品でした!桃一個分にアイスクリームが中に入っていて、白チョコでコーティングされていて見た目もきれいなデザートで、これだけですっかり満腹になりました。久しぶりの大阪を楽しみました。

(右写真)。ランチは前菜とカボチャのスープ(濃厚で美味)、クリームソースの魚介バスタもパプリカなど色どり豊かでおいしく、特にデザートの桃のコンポート(左写真)が絶品でした!桃一個分にアイスクリームが中に入っていて、白チョコでコーティングされていて見た目もきれいなデザートで、これだけですっかり満腹になりました。久しぶりの大阪を楽しみました。