BLOG

先日、奈良日仏協会ガイドクラブによる「会津八一の歌碑をたずねて」の催しに参加しました。会津八一は明治生まれで昭和の時代まで生きた有名な俳句・短歌の歌人です。彼は奈良の各地を訪れ、法華寺の観音像、法隆寺の百済観音、救世観音など様々な仏像を詠んだ句を残 しています。会ではまず、柏木隆雄大阪大学名誉教授の八一に関する講演を拝聴しました。

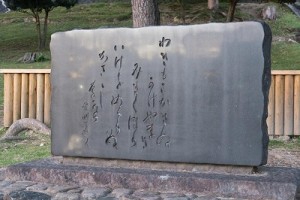

しています。会ではまず、柏木隆雄大阪大学名誉教授の八一に関する講演を拝聴しました。 柏木先生はフランス文学の専門家ですが、日本文学にも造詣が深く、とりわけ八一の晩年の短歌(総ひらがなで書かれている)に関して非常に面白い解釈をされ、聴衆一同、大変感銘を受けました。その後、八一の歌碑のある秋篠寺、東大寺大仏殿近く、および興福寺近くの沿道、猿沢の池を巡り歩きました。まず、秋篠寺では、拝観入り口の外側の道の傍らに木々に囲まれる形で黒御影石の歌碑が立っていて、うっかり通り過ぎてしまいそうでした(左写真は歌碑のそばに立つ柏木先生)。歌碑には八一直筆で「あきしの の みてら を いでて かへりみる いこま が たけ に ひ は おちむ と す」とありました。ただ、家が立ち並ぶ現在では、寺の南門を出ても、残念ながら生駒山は見えませんでした。秋篠寺は奈良の観光地から少し離れていることもあり、観光客もまばらでひっそりとしていて、ゆっくりお堂の技芸天などを見ることができました(右写真:秋篠寺前で参加者の皆さんと)。特に猿沢の池にある八一の歌碑(左写真)が印象に残りました。これは、天皇の寵を失った采女が絶望して猿沢の池に身を投げた、という話にちなんだ句で、八一が28歳の時に采女が入水する前に掛けたと伝えられる衣掛柳を見たいと思って

柏木先生はフランス文学の専門家ですが、日本文学にも造詣が深く、とりわけ八一の晩年の短歌(総ひらがなで書かれている)に関して非常に面白い解釈をされ、聴衆一同、大変感銘を受けました。その後、八一の歌碑のある秋篠寺、東大寺大仏殿近く、および興福寺近くの沿道、猿沢の池を巡り歩きました。まず、秋篠寺では、拝観入り口の外側の道の傍らに木々に囲まれる形で黒御影石の歌碑が立っていて、うっかり通り過ぎてしまいそうでした(左写真は歌碑のそばに立つ柏木先生)。歌碑には八一直筆で「あきしの の みてら を いでて かへりみる いこま が たけ に ひ は おちむ と す」とありました。ただ、家が立ち並ぶ現在では、寺の南門を出ても、残念ながら生駒山は見えませんでした。秋篠寺は奈良の観光地から少し離れていることもあり、観光客もまばらでひっそりとしていて、ゆっくりお堂の技芸天などを見ることができました(右写真:秋篠寺前で参加者の皆さんと)。特に猿沢の池にある八一の歌碑(左写真)が印象に残りました。これは、天皇の寵を失った采女が絶望して猿沢の池に身を投げた、という話にちなんだ句で、八一が28歳の時に采女が入水する前に掛けたと伝えられる衣掛柳を見たいと思って 猿沢の池を訪れたそうです。その句が「わぎもこ が きぬかけやなぎ み まく ほり いけ をめぐりぬ かさ さし ながら」です。柏木先生の解釈によれば、「ほり」がひらがなで書かれていることで、「堀」とも取れ、「ほり」「いけ」「かさ」と采女が飛び込んだ「水のイメージ」がより鮮明に浮かび上がってくるとのこと。ひらがなにすることで、一種のかけ言葉になっている、というのは本当に目から鱗でした!

猿沢の池を訪れたそうです。その句が「わぎもこ が きぬかけやなぎ み まく ほり いけ をめぐりぬ かさ さし ながら」です。柏木先生の解釈によれば、「ほり」がひらがなで書かれていることで、「堀」とも取れ、「ほり」「いけ」「かさ」と采女が飛び込んだ「水のイメージ」がより鮮明に浮かび上がってくるとのこと。ひらがなにすることで、一種のかけ言葉になっている、というのは本当に目から鱗でした!

奈良散策当日は、お天気に恵まれ、秋晴れの中、普段見落としてしまいがちな歌碑を巡ることができ、非常に有意義な一日でした。

パリ出発の前夜は、コメディー・フランセーズ近くのパレ=ロワイヤル劇場にお芝居を見に行きました。パレ=ロワイヤルは17世紀のルイ13

世時代にリシュリュー枢機卿の屋敷がここにあり、芝居好きのリシュリューがそこに劇場を建てたそうです。リシュリューの死後、彼の屋敷はルイ14世に譲られ、パレ=ロワイヤル(王宮)となります。モリエールの芝居が舞台に上がったのも、この劇場(現在は消滅)でありました。さらにルイ14世がヴェルサイユ宮殿に移ると、弟のオルレアン公が屋敷を譲り受けました(フランス革命が起こるまでオルレアン家が所有)。1784年に

世時代にリシュリュー枢機卿の屋敷がここにあり、芝居好きのリシュリューがそこに劇場を建てたそうです。リシュリューの死後、彼の屋敷はルイ14世に譲られ、パレ=ロワイヤル(王宮)となります。モリエールの芝居が舞台に上がったのも、この劇場(現在は消滅)でありました。さらにルイ14世がヴェルサイユ宮殿に移ると、弟のオルレアン公が屋敷を譲り受けました(フランス革命が起こるまでオルレアン家が所有)。1784年に パレ=ロワイヤル劇場が新たに建てられましたが、この劇場はオデオン劇場(1782年建立)に次いで最も古い劇場とか。時代を経るにつれ、何度か改装を重ね、現在に至るそうです。したがって、小ぶりな劇場ですが、

パレ=ロワイヤル劇場が新たに建てられましたが、この劇場はオデオン劇場(1782年建立)に次いで最も古い劇場とか。時代を経るにつれ、何度か改装を重ね、現在に至るそうです。したがって、小ぶりな劇場ですが、 非常に趣のある豪華な内装(写真、左から入口、2階部分、客席の上の天井)には目をみはりました。こうしたクラシックな劇場で、アレクシ・ミシャリ演出の「エドモン」(パンフレット)を見ました。この芝居は5つのモリエール賞を獲得し、フランス各地を回るロングランとなっています。主人公は『シラノ・ド・ベルジュラック』の作者、エドモン・ロスタンで、彼がこの戯曲を書き上げるまでの苦悩や、妻との葛藤、インスピレーションを得た若い女性ジャンヌとの関係(親友で女好きの俳優が惚れ込んだ娘で、友人に代わってエドモンが彼女に恋文を書く。それがシラノの粗筋に組み込まれていく、というもの)などが喜劇タッチで描かれています。オッフェン

非常に趣のある豪華な内装(写真、左から入口、2階部分、客席の上の天井)には目をみはりました。こうしたクラシックな劇場で、アレクシ・ミシャリ演出の「エドモン」(パンフレット)を見ました。この芝居は5つのモリエール賞を獲得し、フランス各地を回るロングランとなっています。主人公は『シラノ・ド・ベルジュラック』の作者、エドモン・ロスタンで、彼がこの戯曲を書き上げるまでの苦悩や、妻との葛藤、インスピレーションを得た若い女性ジャンヌとの関係(親友で女好きの俳優が惚れ込んだ娘で、友人に代わってエドモンが彼女に恋文を書く。それがシラノの粗筋に組み込まれていく、というもの)などが喜劇タッチで描かれています。オッフェン

バックのフレンチ・カンカン(左上写真)や、当時の有名女優サラ・ベルナールや売れっ子劇作家フェドーなども登場(「ボレロ」を作曲した音楽家のモーリス・ラベルも登場)し、19世紀末のパリの雰囲気を伝える要素がふんだんに盛り込まれていました。劇中劇で、『シラノ』の一部も上演されました。主役のガル・ガスパールは気の弱いエドモン役がぴったりで、観客も彼と一緒にはらはらどきどき、気持ちを一つにしていました。それぞれのセリフがユーモラスに満ちていて、観客席のあちこちで爆笑が起こっていました。特に面白かったのは、幕が開く前から舞台には役者たちがいて、それぞれ準備体操をしたり、発声練習をしていること(写真)。フィナーレの後、俳優たちは何度も満員の観客に呼び戻され(写真)、私にとっても、フランス最後の夜を楽しく過ごすことができました。

バックのフレンチ・カンカン(左上写真)や、当時の有名女優サラ・ベルナールや売れっ子劇作家フェドーなども登場(「ボレロ」を作曲した音楽家のモーリス・ラベルも登場)し、19世紀末のパリの雰囲気を伝える要素がふんだんに盛り込まれていました。劇中劇で、『シラノ』の一部も上演されました。主役のガル・ガスパールは気の弱いエドモン役がぴったりで、観客も彼と一緒にはらはらどきどき、気持ちを一つにしていました。それぞれのセリフがユーモラスに満ちていて、観客席のあちこちで爆笑が起こっていました。特に面白かったのは、幕が開く前から舞台には役者たちがいて、それぞれ準備体操をしたり、発声練習をしていること(写真)。フィナーレの後、俳優たちは何度も満員の観客に呼び戻され(写真)、私にとっても、フランス最後の夜を楽しく過ごすことができました。

バルザックを始め、19世紀フランス文学について造詣の深いジャンジャンブル先生(すでに、大学を退職されていますが、フランスだけではなく、ドイツなどあちこちで講演を頼まれ、今でも現役の研究者)宅に、招待されました。先生のお宅はパリから電車で

バルザックを始め、19世紀フランス文学について造詣の深いジャンジャンブル先生(すでに、大学を退職されていますが、フランスだけではなく、ドイツなどあちこちで講演を頼まれ、今でも現役の研究者)宅に、招待されました。先生のお宅はパリから電車で 約50分のところにあるジベルニー・ヴェルノン(モネ美術館のあるところ)の田園地帯にあります。ご夫妻とは、コロナ前に来日された時にお会いしてからもう数年ぶりの再会となりました。コロナの時にはフランスはロックダウンとなりましたが、ご夫妻はご自宅での

約50分のところにあるジベルニー・ヴェルノン(モネ美術館のあるところ)の田園地帯にあります。ご夫妻とは、コロナ前に来日された時にお会いしてからもう数年ぶりの再会となりました。コロナの時にはフランスはロックダウンとなりましたが、ご夫妻はご自宅での び

び のびと暮らせたそうです(車が減ったせいで、鳥たちの鳴き声が良く聞こえたそうです)。玄関前には大きなマルメロ (coing) の木があり、

のびと暮らせたそうです(車が減ったせいで、鳥たちの鳴き声が良く聞こえたそうです)。玄関前には大きなマルメロ (coing) の木があり、 実がたわわになっていました。

実がたわわになっていました。 裏には広いお庭(左写真)があり、様々な花々が割いていました(ただ、今年の猛暑でその幾つかは枯れてしまったとのこと)。奥様のイリスさん手作りの昼食を頂きました。メニューはまず、たっぷりのスープ(パプリカ味:右写真は食卓での夫妻)、サラダにキッシュ(写真)、パンナコッタ(写真)でどれも非常においしく頂きました。食事の後、近況やバルザックの話で盛り上がりましたが、夕方には先生の車でヴェルノン美術館へ(残念ながら、モネ美術館は休館)。ここにはモネの絵が一枚だけしかありませんが、モネの家族(娘さんや婿、孫など)の絵も何点か展示されていました。その後、伝統的な建物(右写真:壁に長細い木片が十字状、または縦に嵌めこまれている)の並ぶ市街をぶらぶら散歩。教会(写真)も少し見学しました(ちょうど、聖歌隊の少年少女たちが賛美歌の合唱の練習をしていました)。9月の初旬はパリでも30度を越す暑さでしたが、下旬になると、少し肌寒くなってきました。ともあれ、ジャンジャンブル先生ご夫妻との旧交を温めることができ、大満足の一日でした。

裏には広いお庭(左写真)があり、様々な花々が割いていました(ただ、今年の猛暑でその幾つかは枯れてしまったとのこと)。奥様のイリスさん手作りの昼食を頂きました。メニューはまず、たっぷりのスープ(パプリカ味:右写真は食卓での夫妻)、サラダにキッシュ(写真)、パンナコッタ(写真)でどれも非常においしく頂きました。食事の後、近況やバルザックの話で盛り上がりましたが、夕方には先生の車でヴェルノン美術館へ(残念ながら、モネ美術館は休館)。ここにはモネの絵が一枚だけしかありませんが、モネの家族(娘さんや婿、孫など)の絵も何点か展示されていました。その後、伝統的な建物(右写真:壁に長細い木片が十字状、または縦に嵌めこまれている)の並ぶ市街をぶらぶら散歩。教会(写真)も少し見学しました(ちょうど、聖歌隊の少年少女たちが賛美歌の合唱の練習をしていました)。9月の初旬はパリでも30度を越す暑さでしたが、下旬になると、少し肌寒くなってきました。ともあれ、ジャンジャンブル先生ご夫妻との旧交を温めることができ、大満足の一日でした。

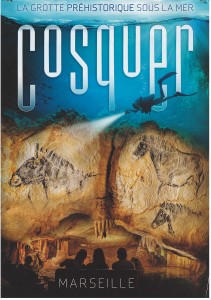

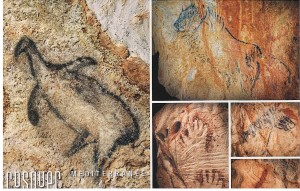

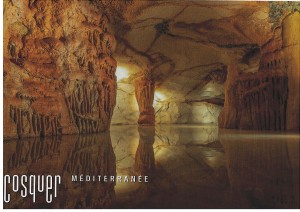

マルセイユ近郊の「カランク国立公園」に、1985年にアンリ・コスケールという潜水士が発見した洞窟(彼の名前に ちなんでコスケール洞

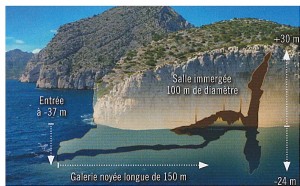

ちなんでコスケール洞 窟と呼ばれている)があります。そこには先史時代(3万3千年~2万9千年前)に描かれた動物(馬、野牛、ヤギ、巨大なシカ科のメガロケロス、ペンギンなど11種)や人間の手形、楕円の抽象的な図柄などの壁画がありました。この洞窟の入り口は深さ37m、そこから細いトンネルを137m進んだところにある(左写真参照)ため、近づくのが非常に困難なようです(すでに死者も出ている)。さらに今後、水没してしまう恐れがあるそうで、レプリカによって正確に再現されたものが博物館に収められています(右のパンフレット参照)。博

窟と呼ばれている)があります。そこには先史時代(3万3千年~2万9千年前)に描かれた動物(馬、野牛、ヤギ、巨大なシカ科のメガロケロス、ペンギンなど11種)や人間の手形、楕円の抽象的な図柄などの壁画がありました。この洞窟の入り口は深さ37m、そこから細いトンネルを137m進んだところにある(左写真参照)ため、近づくのが非常に困難なようです(すでに死者も出ている)。さらに今後、水没してしまう恐れがあるそうで、レプリカによって正確に再現されたものが博物館に収められています(右のパンフレット参照)。博 物館はマルセイユの海に面した場所にあり、いかにも海の博物館らしい建物となっています。中に入るとまず、遊園地のように6人乗りのカートに乗り、ゆっくり進みながら洞窟を見て回る形になっています(要予約)。ヘッドフォンをつけ、解説を聞きながら回っていきますが、

物館はマルセイユの海に面した場所にあり、いかにも海の博物館らしい建物となっています。中に入るとまず、遊園地のように6人乗りのカートに乗り、ゆっくり進みながら洞窟を見て回る形になっています(要予約)。ヘッドフォンをつけ、解説を聞きながら回っていきますが、 解説の場所になるとその場所(動物の絵や手形のある場

解説の場所になるとその場所(動物の絵や手形のある場 所)が光って見えるという優れものです(左写真)。マルセイユに何と、ペンギンがいたようで、メスを

所)が光って見えるという優れものです(左写真)。マルセイユに何と、ペンギンがいたようで、メスを 巡って2頭のオス・ペンギンが争っている絵が描かれていました。この洞窟は住居ではなくスピリチュアルな場所として使われ、神話的な要素も含まれているとのこと。洞窟内を探検した後は、描かれた動物の等身大のレプリカ(右写真)が展示されていて、先史時代にタイムスリップしたような気になります。ラスコー洞窟もそっくりのレプリカが完成し、多くの人が訪れているようです。高松塚古墳もそうですが、貴重な壁画の保存につとめながら、多くの人に見てもらうにはレプリカの展示しかないような気がします(3Dプリンターの高度な技術もあることですし)。訪れた日は晴天に恵まれ、マルセイユの空は本当に真っ青(写真)でした!

巡って2頭のオス・ペンギンが争っている絵が描かれていました。この洞窟は住居ではなくスピリチュアルな場所として使われ、神話的な要素も含まれているとのこと。洞窟内を探検した後は、描かれた動物の等身大のレプリカ(右写真)が展示されていて、先史時代にタイムスリップしたような気になります。ラスコー洞窟もそっくりのレプリカが完成し、多くの人が訪れているようです。高松塚古墳もそうですが、貴重な壁画の保存につとめながら、多くの人に見てもらうにはレプリカの展示しかないような気がします(3Dプリンターの高度な技術もあることですし)。訪れた日は晴天に恵まれ、マルセイユの空は本当に真っ青(写真)でした!

①フランス滞在中、現代アートはよくわからないと言いながらも、現代アート作品を展示した美術館をたくさん訪れました。パリのBourse de Crommerceの後、南仏のトゥーロンでは、美大に務める友人の

①フランス滞在中、現代アートはよくわからないと言いながらも、現代アート作品を展示した美術館をたくさん訪れました。パリのBourse de Crommerceの後、南仏のトゥーロンでは、美大に務める友人の 元教え子で、10年前からフランスに滞在して画家としての才能を発揮している古市さんの作品を見に行きました。彼女はトゥーロンの町の高台にあるJardin remarquable de Baudevinという所(様々な野菜や植物が植えられている庭園の広がる地所)にある小さなシャペルの内壁の絵を任され(定期的に様々な画家が絵を描いているとか)、一か月で壁画を描いた(左写真)そうで、描かれている花々は庭園の花、ところど

元教え子で、10年前からフランスに滞在して画家としての才能を発揮している古市さんの作品を見に行きました。彼女はトゥーロンの町の高台にあるJardin remarquable de Baudevinという所(様々な野菜や植物が植えられている庭園の広がる地所)にある小さなシャペルの内壁の絵を任され(定期的に様々な画家が絵を描いているとか)、一か月で壁画を描いた(左写真)そうで、描かれている花々は庭園の花、ところど ころに人間の手やシルエットも織り込まれている、というもの。のびのびとしたダイナミックな絵で、少しアンリ・ルソーの絵を彷彿とさせさました。古市さんは、市内の壁にも絵(右写真)を描き、ワークショップも任されていました(写真は受付の古市さん)。私たちもフランス人に混じってワークショップ(画用紙に水をつけた刷毛をつけ、そこにスポイントで色絵具を垂らして模様を作っていくというもの)に参加しました。日本から来た留学生のうち、女性の方がフランスで才能を発揮する人が比較的多く、日本と違ってしがらみのない環境が女性にとってポジティブな生き方ができるのではないかと思います。

ころに人間の手やシルエットも織り込まれている、というもの。のびのびとしたダイナミックな絵で、少しアンリ・ルソーの絵を彷彿とさせさました。古市さんは、市内の壁にも絵(右写真)を描き、ワークショップも任されていました(写真は受付の古市さん)。私たちもフランス人に混じってワークショップ(画用紙に水をつけた刷毛をつけ、そこにスポイントで色絵具を垂らして模様を作っていくというもの)に参加しました。日本から来た留学生のうち、女性の方がフランスで才能を発揮する人が比較的多く、日本と違ってしがらみのない環境が女性にとってポジティブな生き方ができるのではないかと思います。

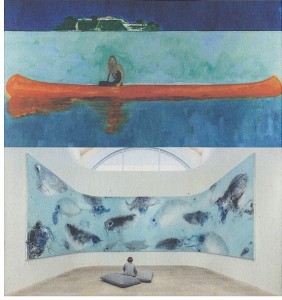

②「ヴィラ・カルミニャック」:次にトゥーロンから船で1時間の所にある島の頂上に位置するVilla Carmignacを訪れました。Inner Island(「内なる島」:パンフレット参照)というタイトルの特別展が開かれていて(鑑賞者は靴を脱いで見て回ります)、まず、風景描写や人体、人体における風景から始まり、夢に出てくるような光景など様々な絵や彫像が展示されていました

②「ヴィラ・カルミニャック」:次にトゥーロンから船で1時間の所にある島の頂上に位置するVilla Carmignacを訪れました。Inner Island(「内なる島」:パンフレット参照)というタイトルの特別展が開かれていて(鑑賞者は靴を脱いで見て回ります)、まず、風景描写や人体、人体における風景から始まり、夢に出てくるような光景など様々な絵や彫像が展示されていました (右写真)。とりわ

(右写真)。とりわ け水にまつわる展示作品が多く見られました(左写真)。また、広大な庭園にはあちこちにオブジェ(写真)

け水にまつわる展示作品が多く見られました(左写真)。また、広大な庭園にはあちこちにオブジェ(写真) がおかれ、鏡の迷路

がおかれ、鏡の迷路 (写真)もありました。島にはヨットやボートが多く見られ、海水浴客でも賑わっていました。

(写真)もありました。島にはヨットやボートが多く見られ、海水浴客でも賑わっていました。

③リュマ美術館:アルルのLumaは、建築家のフランク・ゲーリーが設計した奇抜な塔のある美術館(パンフレッ

③リュマ美術館:アルルのLumaは、建築家のフランク・ゲーリーが設計した奇抜な塔のある美術館(パンフレッ ト参照)で、様々な現代アートが展示されています。入り口に入ってまず驚くのが巨大な滑り台(左写真)で、私たちも滑ることができ、さっそく試してみました。上体を少し上げるとそれほどスピードも出ず、ゆっくりパイプ内を降りていくので快適でした。

ト参照)で、様々な現代アートが展示されています。入り口に入ってまず驚くのが巨大な滑り台(左写真)で、私たちも滑ることができ、さっそく試してみました。上体を少し上げるとそれほどスピードも出ず、ゆっくりパイプ内を降りていくので快適でした。 その他にもLaguna Gloria(右写真)という展示物は、映画(Margin Time 2 : The Heavenly Lagoon)から生まれたものとか。また、自然の風景などが映し出される部屋では、鑑賞者の座っているソファ自体が回り出し、窓のシャッターが上げ下げしたり、会場の

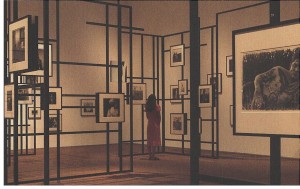

その他にもLaguna Gloria(右写真)という展示物は、映画(Margin Time 2 : The Heavenly Lagoon)から生まれたものとか。また、自然の風景などが映し出される部屋では、鑑賞者の座っているソファ自体が回り出し、窓のシャッターが上げ下げしたり、会場の あちこちに映像が映し出されるものでした。20世紀の白黒写真が展示されているコーナー(左写真)では、その展示の仕方自体がアートになっていました。

あちこちに映像が映し出されるものでした。20世紀の白黒写真が展示されているコーナー(左写真)では、その展示の仕方自体がアートになっていました。 せっかくアルルに来たので、ゴッホの《夜のカフェテラス》に描かれたフォーロム広場のカフェに行ってみましたが、残念ながら閉まっていました。その近くのエスパス・ヴァン・ゴッホはゴッホが収容された精神病院のあるところで、その中庭のカフェで「ヴァン・ゴッホ・サラダ」(写真:南仏特有の大きなマッシュルームと生ハム、ヤギのチーズの入ったサラダ)を食べました。結構、量が多くてお腹一杯になりました。

せっかくアルルに来たので、ゴッホの《夜のカフェテラス》に描かれたフォーロム広場のカフェに行ってみましたが、残念ながら閉まっていました。その近くのエスパス・ヴァン・ゴッホはゴッホが収容された精神病院のあるところで、その中庭のカフェで「ヴァン・ゴッホ・サラダ」(写真:南仏特有の大きなマッシュルームと生ハム、ヤギのチーズの入ったサラダ)を食べました。結構、量が多くてお腹一杯になりました。

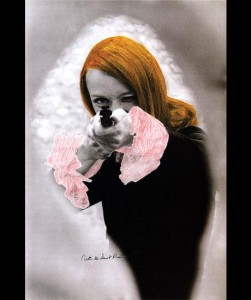

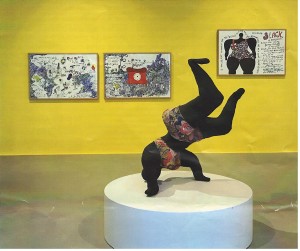

④ニース近代・現代美術館:ニース滞在中にこの美術館も訪れました。ニース出身のイヴ・クラインやフランスのヌーヴォ・レアリスムの作品が多く展示されていましたが、何といってもニキ・ド・サンファルの作品に圧倒されました。ニキは《射撃》(左写真)の持つ攻撃性で有名(

④ニース近代・現代美術館:ニース滞在中にこの美術館も訪れました。ニース出身のイヴ・クラインやフランスのヌーヴォ・レアリスムの作品が多く展示されていましたが、何といってもニキ・ド・サンファルの作品に圧倒されました。ニキは《射撃》(左写真)の持つ攻撃性で有名( すごく恰好いい女性!)ですが、一方で女の豊かな肉体の美しさを賛美し、その逞しさが溢れ出る作品(右写真)を次々に発表しています。その躍動感は見ている者にも心

すごく恰好いい女性!)ですが、一方で女の豊かな肉体の美しさを賛美し、その逞しさが溢れ出る作品(右写真)を次々に発表しています。その躍動感は見ている者にも心 躍るような感覚を与え、男の眼を通した美しさよりも、女性自らの美しさを探求した芸術家と言えるでしょう。それとは逆に、《木の下の花嫁》(左写真)は、生気なく横たわる白い花嫁と、生命力の溢れる木がコン

躍るような感覚を与え、男の眼を通した美しさよりも、女性自らの美しさを探求した芸術家と言えるでしょう。それとは逆に、《木の下の花嫁》(左写真)は、生気なく横たわる白い花嫁と、生命力の溢れる木がコン トラストを成しています。また、美術館には屋上庭園(右写真)もあって、建物の屋根全体をぐるっと回ることができ、ニース旧市街の眺めが楽しめました。

トラストを成しています。また、美術館には屋上庭園(右写真)もあって、建物の屋根全体をぐるっと回ることができ、ニース旧市街の眺めが楽しめました。

⑤セシルさんのアトリエ:最後に、パリでは友人の同僚の芸術家セシルさんのアトリエを訪れました。セシルさんは長年、言葉(mot)や文字(lettre)に興味を持ち、辞書や新聞をシュレッダーにかけて、それを形に変えた作品を作っているそうです。

⑤セシルさんのアトリエ:最後に、パリでは友人の同僚の芸術家セシルさんのアトリエを訪れました。セシルさんは長年、言葉(mot)や文字(lettre)に興味を持ち、辞書や新聞をシュレッダーにかけて、それを形に変えた作品を作っているそうです。 Voie lettréeと題された作品(左写真)では、碁盤目状のしきりの中に詰まっているのは、辞書などのページを破った紙を小石状のものに包んだものです。一見、石(右写真)に見える作品も、シュレッダーにかけた辞書のページをくっつけたものとなっ

Voie lettréeと題された作品(左写真)では、碁盤目状のしきりの中に詰まっているのは、辞書などのページを破った紙を小石状のものに包んだものです。一見、石(右写真)に見える作品も、シュレッダーにかけた辞書のページをくっつけたものとなっ ています(左写真の右側の女性:来場者に説明するセシルさん)。こうした小さなアトリエが建物内に30近くあり、若い芸術家たちや、芸術に関心のある人、近所の人がふらっと入ってきて説明を聞いていました。身近に芸術に触れられる環境は日本にはあまりなく、羨ましい限りです。

ています(左写真の右側の女性:来場者に説明するセシルさん)。こうした小さなアトリエが建物内に30近くあり、若い芸術家たちや、芸術に関心のある人、近所の人がふらっと入ってきて説明を聞いていました。身近に芸術に触れられる環境は日本にはあまりなく、羨ましい限りです。

以上のように、今回のフランス旅は、様々な美術作品を見て回る旅となりました。

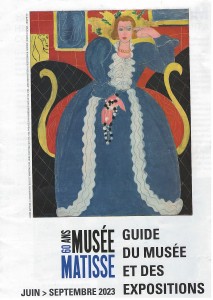

ニースでは、シャガール美術館とともに、マティス美術館も訪れました(パンフレット参照)。

ニースでは、シャガール美術館とともに、マティス美術館も訪れました(パンフレット参照)。 美術館の裏は円形闘技場になっていて、ちょうど青年たちがペタンク競技に熱中していました(建物の正面:右写真)。今回はMatisse Années 1930 à travers Cahiers d’Art(『カイエ・ダール』誌を通しての1930年代のマティス)というタイトルの特別展が開催され、美術雑誌『カイエ・ダール』に掲載したマティスのデッサンなどの紹介、およびマ

美術館の裏は円形闘技場になっていて、ちょうど青年たちがペタンク競技に熱中していました(建物の正面:右写真)。今回はMatisse Années 1930 à travers Cahiers d’Art(『カイエ・ダール』誌を通しての1930年代のマティス)というタイトルの特別展が開催され、美術雑誌『カイエ・ダール』に掲載したマティスのデッサンなどの紹介、およびマ ティスが世界中を旅したその地図や日誌などが紹介されていました。マティスと言えば、単純化された直線や曲線によって描かれた色彩豊かな人物像や静物画、および切り絵で有名で、そのデザイン性(左写真)に改めて驚かされます。

ティスが世界中を旅したその地図や日誌などが紹介されていました。マティスと言えば、単純化された直線や曲線によって描かれた色彩豊かな人物像や静物画、および切り絵で有名で、そのデザイン性(左写真)に改めて驚かされます。

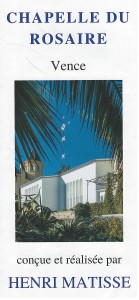

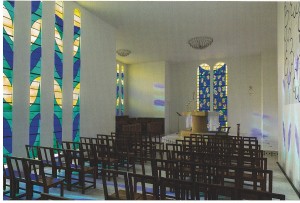

また、ニースからバスで約1時間のヴァンスには、マティ スの設計したロザリオ礼拝堂(パンフレット参照)があり、そこにも行ってきました。かつ

スの設計したロザリオ礼拝堂(パンフレット参照)があり、そこにも行ってきました。かつ

て彼を看病したシスター・ジャック=マリーのたっての願いにこたえて、77歳のマティスが病気がちにも拘わらず、3年の歳月を経て完成させた礼拝堂となっています。礼拝堂(左写真)のステンドグラスは、鮮やかな青、緑、黄色の3色で構成され、外は雨で薄暗いにも拘わらず、明るい陽光が射しているような印象を抱きました。洗水盤(写真)も一見そうとは見えないデザインでいかにもマティスらしいもので

て彼を看病したシスター・ジャック=マリーのたっての願いにこたえて、77歳のマティスが病気がちにも拘わらず、3年の歳月を経て完成させた礼拝堂となっています。礼拝堂(左写真)のステンドグラスは、鮮やかな青、緑、黄色の3色で構成され、外は雨で薄暗いにも拘わらず、明るい陽光が射しているような印象を抱きました。洗水盤(写真)も一見そうとは見えないデザインでいかにもマティスらしいもので した。また、司祭がミサの時に着る祭服「カズラ」もマティスの斬新なデザイン(左写真)で、左側の祭服にはEspere Lucat(「永遠の光を希求する」という意味)という文字が書かれています。ロザリオ礼拝堂は、青い空の似合う南仏にぴったりの礼拝堂だと思います。

した。また、司祭がミサの時に着る祭服「カズラ」もマティスの斬新なデザイン(左写真)で、左側の祭服にはEspere Lucat(「永遠の光を希求する」という意味)という文字が書かれています。ロザリオ礼拝堂は、青い空の似合う南仏にぴったりの礼拝堂だと思います。

ニースの町の旧市街にはサレヤ広場がありますが、ここでは色鮮やかな花々やドライフラワーが並べられた花市(右写真)や、いろいろな食べ物(野菜、果物、パン、地元の菓子、香

ニースの町の旧市街にはサレヤ広場がありますが、ここでは色鮮やかな花々やドライフラワーが並べられた花市(右写真)や、いろいろな食べ物(野菜、果物、パン、地元の菓子、香

辛料など)(左写真)や陶器の可愛い器など、所せましと並べられた屋台が並んでいて、見るだけで楽しくなってしまいます。青い空に白い波の海岸も魅力的でしたが、砂浜ではなく石がごろごろあるので、泳ぐ人は裸足だと痛そうでした(ビーチサンダルが必携のようです)。埃っぽいパリとは違い、南仏のすがすがしい空気を吸って、気分も明るくなりました。

辛料など)(左写真)や陶器の可愛い器など、所せましと並べられた屋台が並んでいて、見るだけで楽しくなってしまいます。青い空に白い波の海岸も魅力的でしたが、砂浜ではなく石がごろごろあるので、泳ぐ人は裸足だと痛そうでした(ビーチサンダルが必携のようです)。埃っぽいパリとは違い、南仏のすがすがしい空気を吸って、気分も明るくなりました。

パリには何世紀も前に遡る昔ながらの建築物が残っている界隈もあれば、新しく蘇って建て替えられ、新名所となるものも混在しています。例えば、18世紀に遡るパサージュ(ガラス屋根に

パリには何世紀も前に遡る昔ながらの建築物が残っている界隈もあれば、新しく蘇って建て替えられ、新名所となるものも混在しています。例えば、18世紀に遡るパサージュ(ガラス屋根に 覆われたアーケード街)がいまだに残っていて、そのうちの幾つかを訪れました。切手などが売られているパサージュ・パノラマ、市松模様の床のギャルリー・ヴェロ・ドタ(左写真)、グレヴァン蝋人形館(残念ながら、中に入る時間はありませんでした。次回の楽しみです)のあるパサージュ・ジュフォロワ(右写真)など、狭い路地にテーブル、椅子が所狭しと並べられ、レトロ感に溢れて今にも19世紀の人々が店から出てきそうな気がしました。

覆われたアーケード街)がいまだに残っていて、そのうちの幾つかを訪れました。切手などが売られているパサージュ・パノラマ、市松模様の床のギャルリー・ヴェロ・ドタ(左写真)、グレヴァン蝋人形館(残念ながら、中に入る時間はありませんでした。次回の楽しみです)のあるパサージュ・ジュフォロワ(右写真)など、狭い路地にテーブル、椅子が所狭しと並べられ、レトロ感に溢れて今にも19世紀の人々が店から出てきそうな気がしました。

また、オテル・ド・ヴィル(パリ市庁舎)近くの映画館 Luminor(右下写真)で、バルザックの『カディニャン公妃の秘密』を見ましたが、この映画館は何と1912年にできた老舗の映画館でした。この映画(左下写真)は、ちょうど9月13日にフランスで封切られたばかりで、女  優のアリエル・ドンバルがプロデューサー兼主演を演じている映画です(作者のバルザック自身も登場しています)。粗筋は、王政復古時代に浮名を流したカディニャン公妃が36歳になって過去を振り返り、これまで真に愛したことがないと、友人のデスパール夫人に告白する場面から始まり、公妃に騎

優のアリエル・ドンバルがプロデューサー兼主演を演じている映画です(作者のバルザック自身も登場しています)。粗筋は、王政復古時代に浮名を流したカディニャン公妃が36歳になって過去を振り返り、これまで真に愛したことがないと、友人のデスパール夫人に告白する場面から始まり、公妃に騎 士道的な愛を捧げて死んでいったクレチアンを偲びつつ、彼の親友であった作家のダニエル・ダルテスとの愛を育む、という話。王政復古時代の彼女の華やかな生活(『骨董室』に描かれている)が回想シーンで出てきて、それとコントラストをなす現在の質素な彼女の姿が描かれています。ただ、小説の中ではダルテスを引きつけるための公妃の手管(念入りに用意した衣装のおかげで10歳は若返って見える)が詳細に描かれていましたが、映画では主役のドンバルがどう見ても老けて見える(後で調べると70歳とか!)ので、いくら純情でも40代のダルテスを魅惑する役どころには無理があるように思えました。ダルテス役は舞台でも人気のあるセドリック・カーン、デスパール侯爵夫人がジュリー・ドパルデューでイメージにぴったり合い、ラスティニャックやデグリニョン役の俳優もなかなかハンサムで、19世紀当時のパリの雰囲気が良く描かれていました。それだけに主役のアリエル・ドンバルが少し残念でした(ドンバルはさすが、女優だけあって70歳には見えませんでしたが、せめて20~30年前に主役ならば良かったのですが)。ともあれ、古い情緒のある映画館(残念ながら廃業の危機にあるとか)でバルザックの映画が見れて良い思い出となりました。

士道的な愛を捧げて死んでいったクレチアンを偲びつつ、彼の親友であった作家のダニエル・ダルテスとの愛を育む、という話。王政復古時代の彼女の華やかな生活(『骨董室』に描かれている)が回想シーンで出てきて、それとコントラストをなす現在の質素な彼女の姿が描かれています。ただ、小説の中ではダルテスを引きつけるための公妃の手管(念入りに用意した衣装のおかげで10歳は若返って見える)が詳細に描かれていましたが、映画では主役のドンバルがどう見ても老けて見える(後で調べると70歳とか!)ので、いくら純情でも40代のダルテスを魅惑する役どころには無理があるように思えました。ダルテス役は舞台でも人気のあるセドリック・カーン、デスパール侯爵夫人がジュリー・ドパルデューでイメージにぴったり合い、ラスティニャックやデグリニョン役の俳優もなかなかハンサムで、19世紀当時のパリの雰囲気が良く描かれていました。それだけに主役のアリエル・ドンバルが少し残念でした(ドンバルはさすが、女優だけあって70歳には見えませんでしたが、せめて20~30年前に主役ならば良かったのですが)。ともあれ、古い情緒のある映画館(残念ながら廃業の危機にあるとか)でバルザックの映画が見れて良い思い出となりました。

一方で、パリの新名所なったのがブルス・ド・コメルス(左写真)で、19世紀の

一方で、パリの新名所なったのがブルス・ド・コメルス(左写真)で、19世紀の 証券取引所を改造して、実業家のフランソワ・ピノー(美術品収集家でもある)が美術館として再生することにし、日本の建築家、安藤忠雄に設計を依頼した建物です。オリジナルの円形の建物はそのまま残し、建物内は白一色、壁の装飾画もそのまま残しています(右写真)。一番上の階の手すりには鳩が集団となって止まっているように見えましたが、これは作り物の鳩! 会場内には現代アートが展示され、韓国系アメリカ人のAnicka Yiのランタン(左写真)や、Cy Twomblyの絵(右

証券取引所を改造して、実業家のフランソワ・ピノー(美術品収集家でもある)が美術館として再生することにし、日本の建築家、安藤忠雄に設計を依頼した建物です。オリジナルの円形の建物はそのまま残し、建物内は白一色、壁の装飾画もそのまま残しています(右写真)。一番上の階の手すりには鳩が集団となって止まっているように見えましたが、これは作り物の鳩! 会場内には現代アートが展示され、韓国系アメリカ人のAnicka Yiのランタン(左写真)や、Cy Twomblyの絵(右 写真)などが展示されていました。サイ・トンブリは非常に有名で、美術を専攻

写真)などが展示されていました。サイ・トンブリは非常に有名で、美術を専攻 する者には憧れの画家で、色の配置など熟慮され尽くされた絵ということですが、素人眼には幼児の描いた絵にも見えます。このあたりが、現代アートがいまだに私には理解できない理由となっています。ただ、フランスの優れた点は、文化予算を日本の何倍も使い、様々な国の芸術家たちに奨学金を与え、保護していることです。日本も文化大国を目指すならば、文化面にも、もっとお金を使ってもらいたいものです。

する者には憧れの画家で、色の配置など熟慮され尽くされた絵ということですが、素人眼には幼児の描いた絵にも見えます。このあたりが、現代アートがいまだに私には理解できない理由となっています。ただ、フランスの優れた点は、文化予算を日本の何倍も使い、様々な国の芸術家たちに奨学金を与え、保護していることです。日本も文化大国を目指すならば、文化面にも、もっとお金を使ってもらいたいものです。

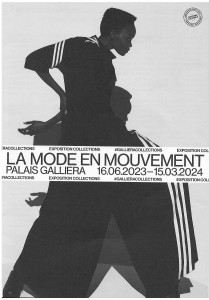

パリでは、来年のオリンピック開催に向けての工事があちこちでなされていましたが、美術館でもオリンピックにちなんだ特別展が開かれていました。まず、ガリエラ・モード美術館では La Mode en mouvementというタイトル(パンフレット)で、18世紀のアンシャン・レジームの時代から現在

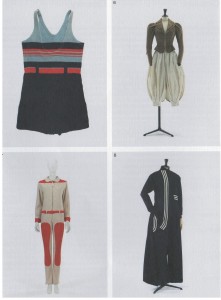

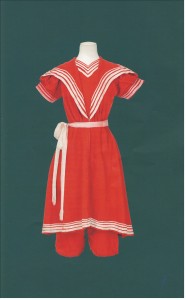

パリでは、来年のオリンピック開催に向けての工事があちこちでなされていましたが、美術館でもオリンピックにちなんだ特別展が開かれていました。まず、ガリエラ・モード美術館では La Mode en mouvementというタイトル(パンフレット)で、18世紀のアンシャン・レジームの時代から現在 に至るまでのスポーツウェアが展示されていました。右写真の左上が1928年から32年頃の水着、右上が1900年頃のサイクリング用の服(半ズボンは、ブルマーとも言われていた)で、当時は女性がズボンを穿くことに強い抵抗感があったため、こうした格好でサイクリングを楽しむ女性は石を投げられたそうです。左下はクーレージュのコンビネゾン(シャツとズボンがつながったつなぎ;1967-68)、右下はヤマモトヨウジのアンサンブル(ジャケットとズボン:2001-02)。どれも女性のスポーツウェアですが、昔の服はコルセットをつけていたりして、少し動きにくそうでした。

に至るまでのスポーツウェアが展示されていました。右写真の左上が1928年から32年頃の水着、右上が1900年頃のサイクリング用の服(半ズボンは、ブルマーとも言われていた)で、当時は女性がズボンを穿くことに強い抵抗感があったため、こうした格好でサイクリングを楽しむ女性は石を投げられたそうです。左下はクーレージュのコンビネゾン(シャツとズボンがつながったつなぎ;1967-68)、右下はヤマモトヨウジのアンサンブル(ジャケットとズボン:2001-02)。どれも女性のスポーツウェアですが、昔の服はコルセットをつけていたりして、少し動きにくそうでした。

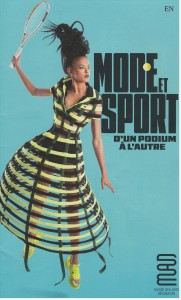

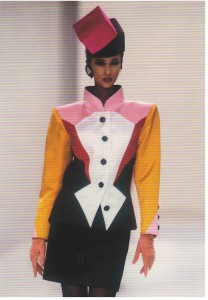

次に装飾芸術美術館でも、Mode et Sportというタイトル(パンフレット)で、スポーツウェアが展示されていました(右写真:特にオリンピックにまつわるスポーツウェア)。ここでは、古代ギリシアに遡るスポーツ競技から現在に至るまでのスポーツ、スポーツウェアが

次に装飾芸術美術館でも、Mode et Sportというタイトル(パンフレット)で、スポーツウェアが展示されていました(右写真:特にオリンピックにまつわるスポーツウェア)。ここでは、古代ギリシアに遡るスポーツ競技から現在に至るまでのスポーツ、スポーツウェアが 紹介されていました。面白かったのは、テニスの原型とみなされるJeu de paumeの変遷(最初はボールを手で打っていたのが、グローブのようなものに代わり、次第にラケットに変わっていく)の様子

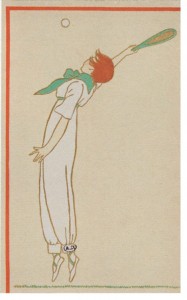

紹介されていました。面白かったのは、テニスの原型とみなされるJeu de paumeの変遷(最初はボールを手で打っていたのが、グローブのようなものに代わり、次第にラケットに変わっていく)の様子 がよくわかったこと(さらに『クレーヴの奥方』の映画の中で、ジュー・ド・ポームをしているシーンが映し出されている)でした。また、20世紀初頭のポール・ポワレのテニスウエア(左絵)や、同時期の水着(右写真)は、

がよくわかったこと(さらに『クレーヴの奥方』の映画の中で、ジュー・ド・ポームをしているシーンが映し出されている)でした。また、20世紀初頭のポール・ポワレのテニスウエア(左絵)や、同時期の水着(右写真)は、 ちょうどプルーストの小説に出てきそうな可愛い服装でした。ただ、テニスウェアはポワレのは別にして、白いシャツにスカート姿で、どう見ても動きにくそうでした。19世紀におなじみの乗馬服(アマゾン)もあり、女性は馬に横座りの形で乗っていました。スポーツウェアには、オートクチュールのポール・ポワレやシャネルから始まり、ピエール・バルマンやディオール、ゴルチエ、ヤマモトヨウジ、ミヤケイッセイなどの名も見られました。さらに現在では、スポーツウェアは日常着ともなって、ユニセックスなデザインが増えてきました。二つの美術館で、その変遷を見られて非常に面白いエクスポジションでした。

ちょうどプルーストの小説に出てきそうな可愛い服装でした。ただ、テニスウェアはポワレのは別にして、白いシャツにスカート姿で、どう見ても動きにくそうでした。19世紀におなじみの乗馬服(アマゾン)もあり、女性は馬に横座りの形で乗っていました。スポーツウェアには、オートクチュールのポール・ポワレやシャネルから始まり、ピエール・バルマンやディオール、ゴルチエ、ヤマモトヨウジ、ミヤケイッセイなどの名も見られました。さらに現在では、スポーツウェアは日常着ともなって、ユニセックスなデザインが増えてきました。二つの美術館で、その変遷を見られて非常に面白いエクスポジションでした。

ガリエラ美術館に行ったついでに、その近くにあるイヴ・サンローラン美術館にも寄りました。 彼

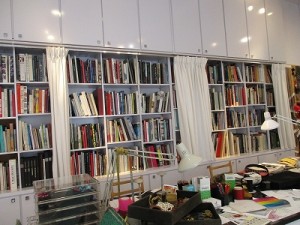

彼 が手掛けたドレスやアクセサリー、デッサンのほか、彼の仕事場のアトリエ(左写真)が再現されていました。サンローランと言えば、パンツルックと画家のモンドリアンの絵を模したモンドリアン・コレクション、肩を強調し、女性のパワーを感じさせるかっちりとした服(右写真)が思い出されます。また、彼自身のヌード写真がセンセーションを引き起こし、有色人種のモデルを最初に起用したのも彼で、自らがホモセクシュアルであることを公言し、今でいうLGBTQの先駆けでもあったと言えます。色鮮やかな彼の服は大好きで、1980年代の華やかな時期を思い出させてくれます。

が手掛けたドレスやアクセサリー、デッサンのほか、彼の仕事場のアトリエ(左写真)が再現されていました。サンローランと言えば、パンツルックと画家のモンドリアンの絵を模したモンドリアン・コレクション、肩を強調し、女性のパワーを感じさせるかっちりとした服(右写真)が思い出されます。また、彼自身のヌード写真がセンセーションを引き起こし、有色人種のモデルを最初に起用したのも彼で、自らがホモセクシュアルであることを公言し、今でいうLGBTQの先駆けでもあったと言えます。色鮮やかな彼の服は大好きで、1980年代の華やかな時期を思い出させてくれます。

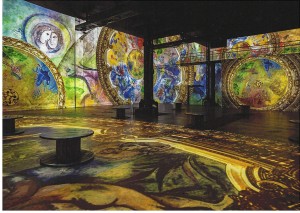

9月10日から26日まで数年ぶりに渡仏し、いろいろな美術館・博物館を訪れました。まず、訪れたのがパリのAtelier des Lumières(左写真)で、140台ものプロジェクターを使って、巨大な空間(壁・床の総面積3300㎡、高さ10m)に巨大な映像が映し出され、音楽とともに映像が動き出すという迫力満点の場所(

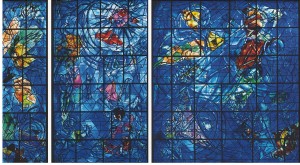

9月10日から26日まで数年ぶりに渡仏し、いろいろな美術館・博物館を訪れました。まず、訪れたのがパリのAtelier des Lumières(左写真)で、140台ものプロジェクターを使って、巨大な空間(壁・床の総面積3300㎡、高さ10m)に巨大な映像が映し出され、音楽とともに映像が動き出すという迫力満点の場所( 右写真)でした。今回はシャガールがテーマで、シャガールのお馴染みの絵が大きく映し出されていました。さらに、ニースのシャガール美術館では、本物のシャガールの絵を見てきました。そこでは、「天地創造」(下の絵)を描いたステンドグラス(人類の創造⇒エデンの園⇒楽園追放⇒キリストの誕生⇒キリストの受難⇒十字架に架けられたキリスト

右写真)でした。今回はシャガールがテーマで、シャガールのお馴染みの絵が大きく映し出されていました。さらに、ニースのシャガール美術館では、本物のシャガールの絵を見てきました。そこでは、「天地創造」(下の絵)を描いたステンドグラス(人類の創造⇒エデンの園⇒楽園追放⇒キリストの誕生⇒キリストの受難⇒十字架に架けられたキリスト など)が展示されていました。彼独特の青と、空に浮かぶ人物像、牛などの動物が描かれてメルヘンチックな様相を帯びていますが、2度の世界大戦を生き抜いたシャガールにとって、戦争の悲惨さも知り尽くした上での優しさ、人間への哀れみが滲み出ているような気がしました。

など)が展示されていました。彼独特の青と、空に浮かぶ人物像、牛などの動物が描かれてメルヘンチックな様相を帯びていますが、2度の世界大戦を生き抜いたシャガールにとって、戦争の悲惨さも知り尽くした上での優しさ、人間への哀れみが滲み出ているような気がしました。

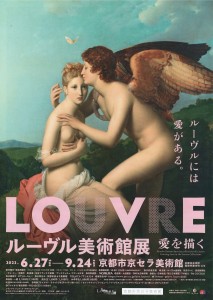

奈良日仏協会のメンバーの皆さんと一緒に、京セラ美術館に「ルーヴル美術館展 愛を描く」(ポスター)を見に行ってきました。会場に入る前にナビゲーターの三野先生から簡単にレクチャーを受けてから会場に。入るとまず、ロロコの画家ブーシエの《アモルの標的》

奈良日仏協会のメンバーの皆さんと一緒に、京セラ美術館に「ルーヴル美術館展 愛を描く」(ポスター)を見に行ってきました。会場に入る前にナビゲーターの三野先生から簡単にレクチャーを受けてから会場に。入るとまず、ロロコの画家ブーシエの《アモルの標的》 (右図)が目に入ります。ヴィーナスの息子で愛の神アモル(キューピッド)たちが持つ標的に矢がささっていて、恋人たちの愛の誕生が表現されています。天上ではアモルたちが「高潔な愛で結ばれた恋人たちに授ける月桂冠」を掲げ、地上では不要になった弓矢を燃やしているところが描かれています。ただ、いつも思うのですが、アモルの顔が愛らしいというより、少し上目遣いの何やら怪しげなことを企んでいるような目つきをしていること(ラファエロの《サン=シストの聖母》でも一番下に描かれるアモルの表情も同じ)! また、ギリシア神話のアモルとプシュケの主題を描いた絵画も数点ありましたが、今回の美術展の眼玉となっているのが、ポスターにあるジェラールの《アモルとプシュケ》です。19世紀新古典主義の画家ジェラールは、初々しい少女と美少年のアモルの姿を描き、二人の清らかな愛が垣間見えます。

(右図)が目に入ります。ヴィーナスの息子で愛の神アモル(キューピッド)たちが持つ標的に矢がささっていて、恋人たちの愛の誕生が表現されています。天上ではアモルたちが「高潔な愛で結ばれた恋人たちに授ける月桂冠」を掲げ、地上では不要になった弓矢を燃やしているところが描かれています。ただ、いつも思うのですが、アモルの顔が愛らしいというより、少し上目遣いの何やら怪しげなことを企んでいるような目つきをしていること(ラファエロの《サン=シストの聖母》でも一番下に描かれるアモルの表情も同じ)! また、ギリシア神話のアモルとプシュケの主題を描いた絵画も数点ありましたが、今回の美術展の眼玉となっているのが、ポスターにあるジェラールの《アモルとプシュケ》です。19世紀新古典主義の画家ジェラールは、初々しい少女と美少年のアモルの姿を描き、二人の清らかな愛が垣間見えます。

ギリシア神話や聖書を題材とした絵画の後には、18世紀ロココのエロティックな絵画が続きます。ブーシェの《褐色の髪のオダリスク》はかなり煽情的ですが、フラゴナールの《かんぬき》(左図)はいろいろな仄めかしが隠されていて見る者を引きつけます。二人の男女はダンスをしているかのようなポーズですが、男性は寝室にかんぬきを

ギリシア神話や聖書を題材とした絵画の後には、18世紀ロココのエロティックな絵画が続きます。ブーシェの《褐色の髪のオダリスク》はかなり煽情的ですが、フラゴナールの《かんぬき》(左図)はいろいろな仄めかしが隠されていて見る者を引きつけます。二人の男女はダンスをしているかのようなポーズですが、男性は寝室にかんぬきを かけようとしており、女性はそれを止めようとしているようでもあり、眼を閉じた様子は逆に男性を誘っているようにも見えます。「かんぬき」や「壺」「花びらの散った薔薇の花」「りんご」など精神分析学的視点から見るとかなりエロチックな要素がふんだんに散りばめられています。このように、男女の恋愛遊戯が優雅な形で描かれています。また、17世紀オランダ絵画は人々の日常生活を描いた風俗画で有名ですが、その中でもホーホストラーテンの《部屋履き》(右図)は示唆に富んだ作品となっています。開かれた部屋の扉の向こうに、脱ぎ捨てられた部屋履きが投げ出され、扉には鍵がかかったままとなっています。あたかも部屋の奥で何やら秘め事が行われているかのようで、部屋にかかる絵(テルボルフの《父の訓戒》―娘の不品行を父親が叱っている絵)が暗示的です。単なる室内画ですが、人が描かれていないだけに、鑑賞者はその奥に隠された人間ドラマに思いを馳せる仕組みになっています。

かけようとしており、女性はそれを止めようとしているようでもあり、眼を閉じた様子は逆に男性を誘っているようにも見えます。「かんぬき」や「壺」「花びらの散った薔薇の花」「りんご」など精神分析学的視点から見るとかなりエロチックな要素がふんだんに散りばめられています。このように、男女の恋愛遊戯が優雅な形で描かれています。また、17世紀オランダ絵画は人々の日常生活を描いた風俗画で有名ですが、その中でもホーホストラーテンの《部屋履き》(右図)は示唆に富んだ作品となっています。開かれた部屋の扉の向こうに、脱ぎ捨てられた部屋履きが投げ出され、扉には鍵がかかったままとなっています。あたかも部屋の奥で何やら秘め事が行われているかのようで、部屋にかかる絵(テルボルフの《父の訓戒》―娘の不品行を父親が叱っている絵)が暗示的です。単なる室内画ですが、人が描かれていないだけに、鑑賞者はその奥に隠された人間ドラマに思いを馳せる仕組みになっています。

また、愛をテーマにした絵画展において、デュビュッフの《アポロンとキュパリッソス》(左図)のような男同士の愛を取り上げ、異性愛に限らない愛の形を取り上げているのも現代的だと思いました。二人とも筋骨たくましいというより、女性的な華奢な体つきで、両性具有的な存在として描かれています。神話を題材にした歴史画においては、ヴィーナスという形で女の裸体を描くことができたばかりか、同性愛も堂々と描くことができたと言えるでしょう。パリのルーヴル美術館には何度か行きましたが、広すぎるので見逃している作品も多く、一つのテーマに基づく美術展では、個々の作品をじっくり鑑賞できるので、見に来て良かったと思いました。

また、愛をテーマにした絵画展において、デュビュッフの《アポロンとキュパリッソス》(左図)のような男同士の愛を取り上げ、異性愛に限らない愛の形を取り上げているのも現代的だと思いました。二人とも筋骨たくましいというより、女性的な華奢な体つきで、両性具有的な存在として描かれています。神話を題材にした歴史画においては、ヴィーナスという形で女の裸体を描くことができたばかりか、同性愛も堂々と描くことができたと言えるでしょう。パリのルーヴル美術館には何度か行きましたが、広すぎるので見逃している作品も多く、一つのテーマに基づく美術展では、個々の作品をじっくり鑑賞できるので、見に来て良かったと思いました。