BLOG

先日、東京に出た際に、東京都美術館の「ミロ展」(ポスター)に行ってきました。19世紀末にスペインのカタローニャ地方に生まれたミロの大回顧展で、カタローニャ時代の絵では、

先日、東京に出た際に、東京都美術館の「ミロ展」(ポスター)に行ってきました。19世紀末にスペインのカタローニャ地方に生まれたミロの大回顧展で、カタローニャ時代の絵では、 《ヤシの木のある絵》(右図)が代表作「モンロッチで描かれた細密画的な風景画」で、幾何学的な構図でありながら、屋根の瓦が細かく描かれていて、南国のおおらかな雰囲気が感じられました(モンロッチの絵が何作もあり、彼の郷土愛が感じられました)。次の「パリ シュルレアリスムの熱狂」では、パリのシュルレアリスムの芸術家たちと交流し「夢の絵画」が多く描かれます。コラージュが用いられたのも、この時期ですが、個人的には《オランダの室内1》(左下図)に惹かれました。この絵はミロがアムステルダム国立美術館を訪れた時、17世紀のオランダ風俗画に興味を持ち、その一人のヘンドリック・ソルフの《リュートを弾く人》(隣の図)に基づいて描いたものです。ミロはソルフの絵にあるリュートだけではなく、犬、猫、テーブルや窓外のアムステルダム風景も描きながら、換骨奪胎し、犬は音楽に合わせて踊り出しているようで、静から動へと変わっている気がしました(その代わり、リュートを聞く女性の姿はない)。さらに、虫を追いかけるカエル、音楽に魅せられたコ

《ヤシの木のある絵》(右図)が代表作「モンロッチで描かれた細密画的な風景画」で、幾何学的な構図でありながら、屋根の瓦が細かく描かれていて、南国のおおらかな雰囲気が感じられました(モンロッチの絵が何作もあり、彼の郷土愛が感じられました)。次の「パリ シュルレアリスムの熱狂」では、パリのシュルレアリスムの芸術家たちと交流し「夢の絵画」が多く描かれます。コラージュが用いられたのも、この時期ですが、個人的には《オランダの室内1》(左下図)に惹かれました。この絵はミロがアムステルダム国立美術館を訪れた時、17世紀のオランダ風俗画に興味を持ち、その一人のヘンドリック・ソルフの《リュートを弾く人》(隣の図)に基づいて描いたものです。ミロはソルフの絵にあるリュートだけではなく、犬、猫、テーブルや窓外のアムステルダム風景も描きながら、換骨奪胎し、犬は音楽に合わせて踊り出しているようで、静から動へと変わっている気がしました(その代わり、リュートを聞く女性の姿はない)。さらに、虫を追いかけるカエル、音楽に魅せられたコ

ウモリ、おまけに大きな泥の足跡など、夢の中に出てきそ

ウモリ、おまけに大きな泥の足跡など、夢の中に出てきそ うな変なものが付け加えられています。オランダ絵画がここまで変形されるのは、非常に興味深いものでした。

うな変なものが付け加えられています。オランダ絵画がここまで変形されるのは、非常に興味深いものでした。

スペインが独裁政権となったので、ミロはパリに移住していましたが、さらに第二次世界大戦が勃発します。戦禍を逃れてヨーロッパを転々としていた1940年頃に彼が描いた<星座>シリーズ(ポスターの《カタツムリの燐光の跡に描かれた夜の人物たち》など)が有名ですが、私はその少し前(1934年)に描かれた《絵画(カタツムリ、女、花、星》(右図)が気に入りました。この頃、ミロは文字を絵のように描くようになり、それが日本の書に関心を持つきっかけとなったそうです(確かに、後年の、墨をたっぷりつけた大きな筆を思いきり走らせて描いたようなミロの絵は、創作書道のように見えました)。画面にはフランス語で「カタツムリ、女、花、星」と文字が入っています。いわば「絵画と文字の融合」が実現したわけです。ミロの絵の特徴は、単純化された幾何学的な構図と、鮮やかな色(赤、黄、青、黒、白、緑)の絶妙な組み合わせでしょう。絵画の他に彫刻や陶器も展示されていて、幅広い活動を続けた芸術家だと改めて認識しました。

先日、長野の善光寺に行ってきました。ちょうど、七五三参りと重なっていて、人でごった返していましたが、お天気に恵まれ、暑いくらいでした(地図参照)。長野駅からバスで15分位のところにありますが、バスも満員でした! バスから降りると食事処やお土産屋さんがずらっと並ぶ

先日、長野の善光寺に行ってきました。ちょうど、七五三参りと重なっていて、人でごった返していましたが、お天気に恵まれ、暑いくらいでした(地図参照)。長野駅からバスで15分位のところにありますが、バスも満員でした! バスから降りると食事処やお土産屋さんがずらっと並ぶ 仲見世通りで、そこをまっすぐ進むと山門(右写真)があり、左右に高村光太郎とその弟子による阿吽像が立っていました。あまりに大きくて顔は見えませんでしたが、胴から下の力動感溢れる輪郭は見て取れました。本堂は、江戸時代に再建された仏教建築で国宝に指定されているだけあって、総檜皮葺きの屋根を持つ立派な建物でした。内陣がさらに絢爛豪華で、燦然と輝く金色の来迎二十五菩薩像が迎えてくれます。秘仏のご本尊は、普段は戸帳がかかっていて見えませんが、七五三の法要のため、一瞬、戸帳が上がって見える、ということで見物客の私たちも座って待機していましたが、遠くだったので残念ながら見れませんでした。内陣奥に「お戒壇めぐり」の入り口があり、階段を降りていきました。下は真っ暗で、迷路のような道が続いていて、右手で腰の高さの壁を伝いながら数珠つなぎに進んでいきます。道が狭くてくねくねしていて、何も見えないためか、途中で息苦しくなりましたが、パニックになると大変なので、心を落ち着かせながらひたすら歩いて行きました。10分くらい歩いたところで、向こうに薄暗がりが見えて、ほっとしました。遊園地の迷路よりも怖かった気がします。

仲見世通りで、そこをまっすぐ進むと山門(右写真)があり、左右に高村光太郎とその弟子による阿吽像が立っていました。あまりに大きくて顔は見えませんでしたが、胴から下の力動感溢れる輪郭は見て取れました。本堂は、江戸時代に再建された仏教建築で国宝に指定されているだけあって、総檜皮葺きの屋根を持つ立派な建物でした。内陣がさらに絢爛豪華で、燦然と輝く金色の来迎二十五菩薩像が迎えてくれます。秘仏のご本尊は、普段は戸帳がかかっていて見えませんが、七五三の法要のため、一瞬、戸帳が上がって見える、ということで見物客の私たちも座って待機していましたが、遠くだったので残念ながら見れませんでした。内陣奥に「お戒壇めぐり」の入り口があり、階段を降りていきました。下は真っ暗で、迷路のような道が続いていて、右手で腰の高さの壁を伝いながら数珠つなぎに進んでいきます。道が狭くてくねくねしていて、何も見えないためか、途中で息苦しくなりましたが、パニックになると大変なので、心を落ち着かせながらひたすら歩いて行きました。10分くらい歩いたところで、向こうに薄暗がりが見えて、ほっとしました。遊園地の迷路よりも怖かった気がします。

次に山門の内部の急階段を登って上から本堂を眺めました(左写真:本堂の前の

次に山門の内部の急階段を登って上から本堂を眺めました(左写真:本堂の前の 行列は束ねた線香に火をつけてその煙を体に少しかぶるために並んでいます)階段は90度に近い急なもので、上にある「非常口」も同じ急な階段で、何かあった時は、転げ落ちるしかなさそうです。幸い、何もなくて良かったです。次に経蔵へ。ここには、仏教経典のすべてを網羅した一切経が収められているそうで、内部には輪蔵と呼ばれる独楽のような形をした書庫があり、この輪蔵を回すと、一切経を読んだと同じ功徳があるそうです。四人がかりで回しましたが、かなり重かったです。最後に史料館に寄り、阿弥陀如来、観音菩薩など仏像や曼荼羅などを見て回りました。紅葉は例年よりは遅れているそうですが、真っ黄色に染まった銀杏や赤いカエデの木が晩秋の風情を見せていました(右写真)。

行列は束ねた線香に火をつけてその煙を体に少しかぶるために並んでいます)階段は90度に近い急なもので、上にある「非常口」も同じ急な階段で、何かあった時は、転げ落ちるしかなさそうです。幸い、何もなくて良かったです。次に経蔵へ。ここには、仏教経典のすべてを網羅した一切経が収められているそうで、内部には輪蔵と呼ばれる独楽のような形をした書庫があり、この輪蔵を回すと、一切経を読んだと同じ功徳があるそうです。四人がかりで回しましたが、かなり重かったです。最後に史料館に寄り、阿弥陀如来、観音菩薩など仏像や曼荼羅などを見て回りました。紅葉は例年よりは遅れているそうですが、真っ黄色に染まった銀杏や赤いカエデの木が晩秋の風情を見せていました(右写真)。

先日、大学の同窓会の源氏物語にまつわる催しで、宇治の源氏物語ミュー

先日、大学の同窓会の源氏物語にまつわる催しで、宇治の源氏物語ミュー ジアムと石山寺の見学に参加しました。ミュージアムでは、六条院の模型(春夏秋冬の庭)と牛車、女房装束(左写真)が展示されていました。今年のNHK大河ドラマが紫式部が主人公となっていて、源氏物語ブームになっているので、訪れる人も多かったです。ただ、このところの暖かいお天気のせいか、残念ながら紅葉はまだでした。

ジアムと石山寺の見学に参加しました。ミュージアムでは、六条院の模型(春夏秋冬の庭)と牛車、女房装束(左写真)が展示されていました。今年のNHK大河ドラマが紫式部が主人公となっていて、源氏物語ブームになっているので、訪れる人も多かったです。ただ、このところの暖かいお天気のせいか、残念ながら紅葉はまだでした。

その後、石山寺へ(ここも観光客でごった返していました!)(パンフレット参照)。平安時代に、石山詣でが盛んになり、女性文学者たちがここを訪れ、紫式部も上東門院 彰子に新しい物語を作るよう命じられて7日間、石山寺に参籠したそうです (左写真は、本堂横にある紫式部の人形)。伝説によれば、紫式部は紙が手元になかったので、経文の裏に物語を書いたとか。罰当たりということで地獄堕ちになるが、その後「観音」になったそうで、その絵が描かれていました。お寺の本尊自体は、秘仏のために33年に一度しか開帳されず、見られませんでした。興味深かったのは、兜跋毘沙門天(右写真)で、足元には地天女がいて、毘沙門天は地天女の両手に支えら

(左写真は、本堂横にある紫式部の人形)。伝説によれば、紫式部は紙が手元になかったので、経文の裏に物語を書いたとか。罰当たりということで地獄堕ちになるが、その後「観音」になったそうで、その絵が描かれていました。お寺の本尊自体は、秘仏のために33年に一度しか開帳されず、見られませんでした。興味深かったのは、兜跋毘沙門天(右写真)で、足元には地天女がいて、毘沙門天は地天女の両手に支えら れていること、天女の左右にいるのは邪鬼ではなく、二鬼(尼藍婆、毘藍婆)とのこと。本堂への石段を登り、毘沙門堂や多宝塔など、ゆっくり回って戻ってきました。

れていること、天女の左右にいるのは邪鬼ではなく、二鬼(尼藍婆、毘藍婆)とのこと。本堂への石段を登り、毘沙門堂や多宝塔など、ゆっくり回って戻ってきました。

また、京大の美術史専門の院生の方がガイド役になってくれ、お話を聞きながら回って行きましたが、大河ドラマの時代考証についての話が非常に興味深かったです。実は、平安時代の美術品というのがほとんど残っていないそうで、ドラマの室内の場面で背景の襖絵が水墨画になっているが、水墨画が襖絵として描かれるのは13世紀(鎌倉、室町時代)になってからだそうです。また絵師が絵を描く場面で、その背景にある絵は一つは正倉院にある天平時代の「鳥毛立女屏風」、もう一つは18~19世紀のものとのこと。衣装などは時代考証をきっちりしているものの、背景となるとなかなか正確にはいかないようです。こうした時代劇を見る時は、背景の道具などにも注意してみると、面白いかもわかりません。

天気にも恵まれ、楽しい一日を過ごすことができました。

先日、シネマ・リサイタル『別れの曲』の催しに参加しました(チラシ参照)。1934年に制作されたショパンに関するドイツ映画『別れの曲』(白黒映画)を鑑賞した後、ピアニストの近藤嘉宏さんのショパン尽くしのリサイタルがありました。映画は、ポーランドでの恋人コンスタンティアとの悲恋、当時ポーランドを占領していたロシアへの抵抗運動によって、フランスに亡命、パリで後の恋人となるジョルジュ・サンドとの出会い、ピアノストとしてすでに名声を博していたリストとの交流が描かれていました。『別れの曲』は、コンスタンティアに捧げた曲ではなく「悲しみ」というタイトルの曲だったそうですが、この映画ではこの曲を彼女と結びつけて、ピアニストとして世に出て行くショパンのために、彼女が身を引く話になっていました。ただ、興味深かったのが、コンスタンティアがおとなしい良家の娘としてではなく、ワルシャワからパリまで乗合馬車で一人で向かうなど、自立した女性として描かれていることで、この時代の映画としては珍しいように思えました。

先日、シネマ・リサイタル『別れの曲』の催しに参加しました(チラシ参照)。1934年に制作されたショパンに関するドイツ映画『別れの曲』(白黒映画)を鑑賞した後、ピアニストの近藤嘉宏さんのショパン尽くしのリサイタルがありました。映画は、ポーランドでの恋人コンスタンティアとの悲恋、当時ポーランドを占領していたロシアへの抵抗運動によって、フランスに亡命、パリで後の恋人となるジョルジュ・サンドとの出会い、ピアノストとしてすでに名声を博していたリストとの交流が描かれていました。『別れの曲』は、コンスタンティアに捧げた曲ではなく「悲しみ」というタイトルの曲だったそうですが、この映画ではこの曲を彼女と結びつけて、ピアニストとして世に出て行くショパンのために、彼女が身を引く話になっていました。ただ、興味深かったのが、コンスタンティアがおとなしい良家の娘としてではなく、ワルシャワからパリまで乗合馬車で一人で向かうなど、自立した女性として描かれていることで、この時代の映画としては珍しいように思えました。

サンドがショパンをパリで売り出すためにオルレアン公爵夫人の屋敷に招待して、リストと計らってショパンの才能を皆に納得させる場面や、サンドと出会ってすぐにショパンが彼女にのぼせ上がって、マジョルカ島にでかけることになる、といったくだりはかなり史実に反しています。しかも、登場人物全員がドイツ語をしゃべっていて、サンドがドイツ語をしゃべっているのは残念至極でした! ただ、ショパンの「別れの曲」以外にも、「革命」「華麗なる円舞曲」などたくさんの曲が流れ、リストとの「英雄ポロネーズ」の連弾もあって、ショパン音楽を満喫できました。

さらに、近藤さんの演奏も素晴らしく、ショパンの装飾音の多い華麗な曲を見事に弾きこなしておられました。「別れの曲」や「華麗なる円舞曲」「幻想即興曲」などよく知られた曲の他に取り上げられた「エオリアンハープ」は本当にハープのような音色で、「大洋」は海のざわめきが聞こえるほどでした。ショパンの曲は、物悲しい曲が多く、ピアニシモが大事になりますが、近藤さんは繊細に弾いておられました。その一方で、ショパンにはスピードの速い曲、情熱的な曲もあるので、強弱のつけ方が大変難しいと思いますが、その点もうまく弾きこなしていました。ショパン尽くしの楽しい一日となりました。

堺シティオペラ一般社団法人主催のオペラ『フィガロの結婚』を見てきました(ポスター)。モーツァルト作曲のオペラで、縁があって、プログラムの解説(原作のボーマルシェの『フィガロの結婚』の簡単な説明とオペラとの相違点について少し述べました:HPの「その他研究活動」の「解説」欄を参照のこと)を書いたこともあり、オペラ上演を楽しみにしていました。

堺シティオペラ一般社団法人主催のオペラ『フィガロの結婚』を見てきました(ポスター)。モーツァルト作曲のオペラで、縁があって、プログラムの解説(原作のボーマルシェの『フィガロの結婚』の簡単な説明とオペラとの相違点について少し述べました:HPの「その他研究活動」の「解説」欄を参照のこと)を書いたこともあり、オペラ上演を楽しみにしていました。

舞台衣装は、同志社女子大から譲り受けたものだそうですが、18世紀の時代を彷彿とさせる非常に素晴らしい衣装(伯爵夫人の衣装、特に豪華でした!)でした。この頃は現代風の衣装で、『カルメン』の舞台にスポーツカーが登場し、歌手たちもジーパンで登場、というのもパリのオペラ座で見たことがありますが、私はやはり、当時の衣装の方が時代を反映していて好きです。キャストの方々もフィガロ、アルマヴィーヴァ伯爵、スザンナや伯爵夫人とも声量、声音も素晴らしく感動しました。パリでは何度もオペラを鑑賞してきましたが、日本人歌手のオペラはあまり見たことがなく、これで3度目でしたが、日本人歌手も遜色ないことに驚いています。舞台装置も長いカーテンをうまく使っていて、特に夜の庭園の場面で、大きな三日月がかかっているのが幻想的でした。

前作の『セビーリャの理髪師』では、フィガロの才覚が際立ちますが、『フィガロの結婚』では、小賢しいはずのフィガロや権力者の伯爵が、スザンナや伯爵夫人という女性陣にしてやられる(さらに、敵役だったマルチェリーナもフィガロの母親だとわかってからは、スザンナを擁護し、助ける側に回る)のが一番痛快でした。ケルビーノが伯爵の動きをことごとく邪魔をする、というのも面白かったです。ケルビーノは男とも女とも取れる―むしろ女性的―存在で、多様な性を扱っていると言えるかもしれません(これは、ボーマルシェの演劇でもシェークスピアでも同じですが)。

演出家の岩田さんが舞台が始まる前に解説されましたが、岩田さんの解釈では、原作のボーマルシェの作品はフランス革命を引き起こす一つのきっかけを作ったものだが、モーツァルトのフィガロは、むしろ革命だの戦争だの破壊をもたらすよりも、平和、愛を謳っているということでした。確かに、一理あるとは思いますが、「対立」「復讐」という言葉が飛び交う中で、唯一の被害者である伯爵夫人のみが「許す」と述べて贖罪を一人で引き受けている、という解釈には、少し違和感がありました。ゲーテの『ファウスト』でもそうですが、ファウストの犯した罪を引き受けて死んでいくのが無垢なグレートヒェンというジェンダー構造(男の罪を女が引き受ける)には「それも男の都合のいい考えでは?」とどうしても思ってしまいます。ただ、こうした見解の違いも、モーツァルトのオペラが様々な解釈が可能な、多元的な深い意味を持った作品だからでしょう。

3時間半(幕間の時間を入れると4時間)の長いオペラでしたが、11人の登場人物がそれぞれの思惑を込めて歌う重唱や、伯爵夫人とスザンナの二重唱、ケルビーノのアリアなど、見どころ、聴きどころ一杯のオペラでした。

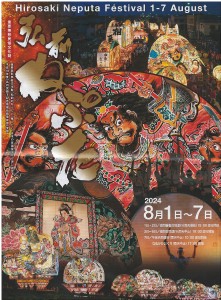

先日、弘前ねぷた祭と青森ねぶた祭を見に行ってきました。どちらの祭も暑さの厳しい農作業の忙しい夏に襲ってくる「眠気=ねぶたい」を払うためのもので、弘前の方は「ねぷた」、青森は「ねぶた」と濁って発音するとのこと。弘前ねぷた祭(左ポスター)は、主に扇形のねぷたで、表は三国志や水滸伝などを題材にした勇ましく色鮮やかな武者絵が描かれ、裏は女性の絵(中国風美人画)に、竜などが描かれています。ねぷた行列は、町名や団体を記した提灯を掲げる先触れの後、扇や角燈篭、

先日、弘前ねぷた祭と青森ねぶた祭を見に行ってきました。どちらの祭も暑さの厳しい農作業の忙しい夏に襲ってくる「眠気=ねぶたい」を払うためのもので、弘前の方は「ねぷた」、青森は「ねぶた」と濁って発音するとのこと。弘前ねぷた祭(左ポスター)は、主に扇形のねぷたで、表は三国志や水滸伝などを題材にした勇ましく色鮮やかな武者絵が描かれ、裏は女性の絵(中国風美人画)に、竜などが描かれています。ねぷた行列は、町名や団体を記した提灯を掲げる先触れの後、扇や角燈篭、 金魚ねぷたを持った主に子どもたちが続き、ねぶた本体につないだ綱を引く「曳き手」、そしてねぶた(上に人が乗っている)が続き、後ろに太鼓や笛の囃子が続く、という

金魚ねぷたを持った主に子どもたちが続き、ねぶた本体につないだ綱を引く「曳き手」、そしてねぶた(上に人が乗っている)が続き、後ろに太鼓や笛の囃子が続く、という もの。「ヤーヤードー」という掛け声とともに市内を練り歩く祭りとなっています。扇形の他に、組ねぷたと(右写真:今年の組ねぷた大賞を受賞!)いうのもあって、なかなか迫力がありました。子ども会の参加が多く、子どもたちの持つ金魚ねぷた(中央上写真:津軽のお殿様が飼育していた金魚「津軽錦」を模したもの)はとても可愛らしいものでした! 弘前のねぷたは町単位で出すのが特徴だそうで、地域に根差したお祭と言えます。

もの。「ヤーヤードー」という掛け声とともに市内を練り歩く祭りとなっています。扇形の他に、組ねぷたと(右写真:今年の組ねぷた大賞を受賞!)いうのもあって、なかなか迫力がありました。子ども会の参加が多く、子どもたちの持つ金魚ねぷた(中央上写真:津軽のお殿様が飼育していた金魚「津軽錦」を模したもの)はとても可愛らしいものでした! 弘前のねぷたは町単位で出すのが特徴だそうで、地域に根差したお祭と言えます。

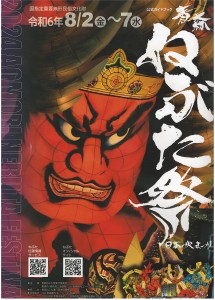

青森のねぶた祭(ポスター)の方は、さらに規模が大きく、全国各地から大勢の見物客が押し寄せてきます。弘前と同様に、有料観覧席(パイプ椅子)が設けられていますが、

青森のねぶた祭(ポスター)の方は、さらに規模が大きく、全国各地から大勢の見物客が押し寄せてきます。弘前と同様に、有料観覧席(パイプ椅子)が設けられていますが、 それとは別にロイヤル席があって、それは1区画100万円(8人席)ですが、全区画、すぐに完売したそうです! こちらのねぶたは弘前よりさらに巨大で、制作費用だけで500万円はするとか。青森ねぶた祭では、ねぶたの前に跳人(ハネト)がハネトの衣装を着て「ラッセラー ラッセラー」という掛け声のもと、飛び跳ねて踊るので有名です。鈴が足に

それとは別にロイヤル席があって、それは1区画100万円(8人席)ですが、全区画、すぐに完売したそうです! こちらのねぶたは弘前よりさらに巨大で、制作費用だけで500万円はするとか。青森ねぶた祭では、ねぶたの前に跳人(ハネト)がハネトの衣装を着て「ラッセラー ラッセラー」という掛け声のもと、飛び跳ねて踊るので有名です。鈴が足に 一杯ついていて、鈴の音が太鼓や笛のお囃子と一緒に聞こえ、祭りを盛り立ててくれます。衣装も編笠(右写真)がすごく華やかで、見ているだけで心が弾みます。特に、行列の人が観客席にも声掛けするよう促すと、皆、総立ちで「ラッセラー ラッセラー」と声を出し、それに合わせてハネトさんたちがぴょんぴょん跳ねて大盛り上がりでした! ねぶたは、台車を含めると幅9m、奥行き7m、高さ5mもあり、重さは4トンとのこと。それを押していくのですから、大変な労力です。太鼓を叩く人たちも、男女合わせて4,5人いて力を込めて叩いているので、どれも重労働のようです。ねぶた師が毎年、題材を選んで下絵を描き、骨組み・電気配線の後、紙はり、書割にろう書き、色付け、台上げと、これも大変な作業です(左上写真:北村麻子さんという女性のねぶた師の「鬼子母神」が今年度のねぶた大賞を取りました!)。そうした作業の結果として、電飾によって夜空に美しく映えるねぶたが登場していると考えると、感無量です。東北の人たちのパワーが感じられました!

一杯ついていて、鈴の音が太鼓や笛のお囃子と一緒に聞こえ、祭りを盛り立ててくれます。衣装も編笠(右写真)がすごく華やかで、見ているだけで心が弾みます。特に、行列の人が観客席にも声掛けするよう促すと、皆、総立ちで「ラッセラー ラッセラー」と声を出し、それに合わせてハネトさんたちがぴょんぴょん跳ねて大盛り上がりでした! ねぶたは、台車を含めると幅9m、奥行き7m、高さ5mもあり、重さは4トンとのこと。それを押していくのですから、大変な労力です。太鼓を叩く人たちも、男女合わせて4,5人いて力を込めて叩いているので、どれも重労働のようです。ねぶた師が毎年、題材を選んで下絵を描き、骨組み・電気配線の後、紙はり、書割にろう書き、色付け、台上げと、これも大変な作業です(左上写真:北村麻子さんという女性のねぶた師の「鬼子母神」が今年度のねぶた大賞を取りました!)。そうした作業の結果として、電飾によって夜空に美しく映えるねぶたが登場していると考えると、感無量です。東北の人たちのパワーが感じられました!

先日、「天野加代子とロシアの素晴らしい仲間たち」のコンサート(ポスター)に行ってきました。ロシアのウクライナ侵攻によって、政治的・経済的にはロシアとの断交が続いていますが、文化的交流は続けて人間同士の触れあいを深めるのはいいのではないかと個人的には思っています。天野さんは世界各地でメゾソプラノ歌手として活躍されている方で、表情も非常に豊かでその素晴らしい声を満喫しました。彼女の歌に加えて、日本の人間国宝にあたる「ロシア人民芸術家」の称号を持つ4人の音楽家からなる「モスクワカルテット」の演奏がありました。オペラ「セビリアの理髪師」や「カルメン」のおなじみの曲や、ムソルグスキー、ラフマニノフの曲、さらに映画「ドクトルジバゴ」の「ララの歌」やロシア民謡「黒い瞳」など、演目は様々でしたが、ロシアの民族楽器の音色が非常に心に響きました。バラライカは三角錐形の弦楽器で弦は3本で、右手の指で弾いて演奏されますが、チターに似た哀愁を帯びた音色になっています。ドムラは初めて知った弦楽器ですが

先日、「天野加代子とロシアの素晴らしい仲間たち」のコンサート(ポスター)に行ってきました。ロシアのウクライナ侵攻によって、政治的・経済的にはロシアとの断交が続いていますが、文化的交流は続けて人間同士の触れあいを深めるのはいいのではないかと個人的には思っています。天野さんは世界各地でメゾソプラノ歌手として活躍されている方で、表情も非常に豊かでその素晴らしい声を満喫しました。彼女の歌に加えて、日本の人間国宝にあたる「ロシア人民芸術家」の称号を持つ4人の音楽家からなる「モスクワカルテット」の演奏がありました。オペラ「セビリアの理髪師」や「カルメン」のおなじみの曲や、ムソルグスキー、ラフマニノフの曲、さらに映画「ドクトルジバゴ」の「ララの歌」やロシア民謡「黒い瞳」など、演目は様々でしたが、ロシアの民族楽器の音色が非常に心に響きました。バラライカは三角錐形の弦楽器で弦は3本で、右手の指で弾いて演奏されますが、チターに似た哀愁を帯びた音色になっています。ドムラは初めて知った弦楽器ですが 、丸い共鳴板を持つ3本または4本の楽器で、今回演奏されたアレクサンドル・ツィガンコフさんは三絃ドムラ奏者で「ドムラの王」という異名を取る有名人とか。ドムラはピックで弾かれ、バラライカアンサンブルの主メロディーを担当することが多いようです。また、一番珍しかったのが、

、丸い共鳴板を持つ3本または4本の楽器で、今回演奏されたアレクサンドル・ツィガンコフさんは三絃ドムラ奏者で「ドムラの王」という異名を取る有名人とか。ドムラはピックで弾かれ、バラライカアンサンブルの主メロディーを担当することが多いようです。また、一番珍しかったのが、 グースリ(右写真)という弦楽器で、小さいハープを横にしたような楽器で、単音や和音を鍵盤で押し、弦を弾いて音を出したり、ハープのようにアルペジオ演奏もできる、というもの。それにピアノやパーカッションも加わり、楽しい音楽のひと時を過ごすことができました(左写真:演奏者全員が舞台に上がったところ)。

グースリ(右写真)という弦楽器で、小さいハープを横にしたような楽器で、単音や和音を鍵盤で押し、弦を弾いて音を出したり、ハープのようにアルペジオ演奏もできる、というもの。それにピアノやパーカッションも加わり、楽しい音楽のひと時を過ごすことができました(左写真:演奏者全員が舞台に上がったところ)。

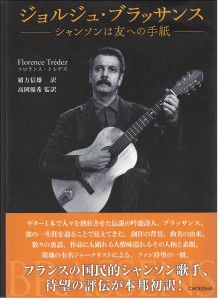

先日、神戸大学で開催されたシャンソン研究会の集まりに行ってきました。今回の発表は3人の方で、まず、刊行されたばかりのフロランス・トレデズ著『ジョルジュ・ブラッサンスーシャンソンは友への手紙―』(鳥影社)の監訳をされた高岡優希さんが、本邦初翻訳のこの本についてのお話をされました。フランスでは高い知名度を誇るブラッサンスですが、日本では名前だけは知られているものの、あまりその曲が歌われることはない歌手です(有名なのは『オーヴェルニュの人に捧げる歌』くらいでしょうか)。それは一つにはギター一本で歌われることが多く、強面の風貌に地味な服装といった

先日、神戸大学で開催されたシャンソン研究会の集まりに行ってきました。今回の発表は3人の方で、まず、刊行されたばかりのフロランス・トレデズ著『ジョルジュ・ブラッサンスーシャンソンは友への手紙―』(鳥影社)の監訳をされた高岡優希さんが、本邦初翻訳のこの本についてのお話をされました。フランスでは高い知名度を誇るブラッサンスですが、日本では名前だけは知られているものの、あまりその曲が歌われることはない歌手です(有名なのは『オーヴェルニュの人に捧げる歌』くらいでしょうか)。それは一つにはギター一本で歌われることが多く、強面の風貌に地味な服装といった 飾り気のなさが要因ということでした。確かに、私にとってもブラッサンスは地味なイメージに留まっていました。ただ、フランスで大ヒットした映画(Le Dîner de cons:邦訳『奇人たちの晩餐会』:右写真)は、私の大好きな喜劇で、会話が何とも面白くて授業でも何度も学生に見せました。その主題歌としてブラッサンスの「時はたっても事態は変わらぬ」が使われていて、この曲はcon「アホ、馬鹿者」の連発で、「若くても、年をとっても、アホはアホ、変わりはない」(高岡訳)という意味で歌われています。conはもともとは卑猥な言葉なのですが、ものすごくあっけらかんと「コン、コン」と歌われていて笑いを誘います。ブラッサンスの歌は、社会批判、体制批判が多く、死刑反対(1981年のミッテラン政権の時に、フランスでは死刑は廃止されました)を訴える「ゴリラ」もその一つですが、歌詞の内容は性的意味合いが強く、最後の歌詞でやっと、死刑廃止の主張につながる、というもの。この曲は今の日本でも放送禁止になると思います。フランスでもなかなか放送されず、開局したばかりのEurope 1が初めて曲を流したとか。ブラッサンスの反骨精神は人気が出てからもずっと変わらず、アカデミー・フランセーズから会員のオファーがあっても断ったそうです(まさに、ボブ・ディランのように)。シャンソンはやはり、メロディよりも歌詞が一番、と改めて思いました。

飾り気のなさが要因ということでした。確かに、私にとってもブラッサンスは地味なイメージに留まっていました。ただ、フランスで大ヒットした映画(Le Dîner de cons:邦訳『奇人たちの晩餐会』:右写真)は、私の大好きな喜劇で、会話が何とも面白くて授業でも何度も学生に見せました。その主題歌としてブラッサンスの「時はたっても事態は変わらぬ」が使われていて、この曲はcon「アホ、馬鹿者」の連発で、「若くても、年をとっても、アホはアホ、変わりはない」(高岡訳)という意味で歌われています。conはもともとは卑猥な言葉なのですが、ものすごくあっけらかんと「コン、コン」と歌われていて笑いを誘います。ブラッサンスの歌は、社会批判、体制批判が多く、死刑反対(1981年のミッテラン政権の時に、フランスでは死刑は廃止されました)を訴える「ゴリラ」もその一つですが、歌詞の内容は性的意味合いが強く、最後の歌詞でやっと、死刑廃止の主張につながる、というもの。この曲は今の日本でも放送禁止になると思います。フランスでもなかなか放送されず、開局したばかりのEurope 1が初めて曲を流したとか。ブラッサンスの反骨精神は人気が出てからもずっと変わらず、アカデミー・フランセーズから会員のオファーがあっても断ったそうです(まさに、ボブ・ディランのように)。シャンソンはやはり、メロディよりも歌詞が一番、と改めて思いました。

次の発表は、長谷川智子さんの「バルバラとプレヴェール詩に付曲したコスマの作品の楽曲分析とその比較ー教会旋法の観点から」というタイトルで、音楽学からの観点によるシャンソン分析でした。「教会旋法」というのは、グレゴリオ聖歌のような昔の教会音楽で使われていた特別な旋法、ということですが、ドリア旋法、フリジア旋法、イオニア旋法などいろいろあって、音楽学に無知な私の頭には全く入ってこなかったのですが、コスマの曲「こども狩り」(プレヴェール詩)―「離島の感化院の子どもが脱走し、賞金がかけられ、大人に追いかけられた」実話に基づいた曲―の最後、海に飛び込んだ子どもの行く末がわからない歌詞で終わっているが、この最後の部分だけフリジア旋法で、フェルマータやデクレッシェンドで音が下がっているところから、子どもは死んだと考えられる、という分析は非常に納得がいきました。バルバラも教会旋法を使っていて、それは「祈りの表現」と解釈できる、という分析もなるほど、と思いました。

最後のハルオさんのご発表は、クイズ形式のオーディオビジュアルなもので、いつもと同じくポピュラー音楽についての博識ぶりを披露されました。今回はフランスで誰がジャズを広めたのか、というクイズで、トレネが有名だが実は、モーリス・シュヴァリエが1920年代にすでに「ジャズ」と冠したレコードを出しているとのこと。なぜトレネがジャズの開拓者だという通説が生まれたのかは、シャンソンに関して本や事典を書いた人がきちんとルーツにあたらずに、先行文献の誰かの言説をうのみにしたため、という理由でした(研究者には耳の痛い話です)。あと、Musique Dominanteという独自の概念も興味深いものでした。

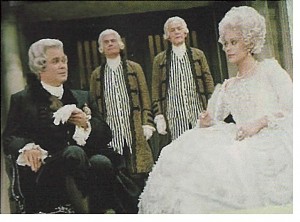

オペラ映画「フィガロの結婚」を見に行きました(ポスター)。1976年のドイツ映画ということで、少し古い映画ですが、フィガロ役:ヘルマン・スライ、スザンナ役:ミレッラ・フレーニ、アルマヴィーヴァ伯爵役:フィッシャー=ディスカウ、伯爵夫人役:キリ・テ・カナワという最高のオペラ歌手に、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、カール・ベーム指揮というもの。原作者はフランスの作家ボーマルシェで、モーツァルトが音楽をつけた傑作で、モーツァルト作品の中で最高の上演回数を誇っているものです。

オペラ映画「フィガロの結婚」を見に行きました(ポスター)。1976年のドイツ映画ということで、少し古い映画ですが、フィガロ役:ヘルマン・スライ、スザンナ役:ミレッラ・フレーニ、アルマヴィーヴァ伯爵役:フィッシャー=ディスカウ、伯爵夫人役:キリ・テ・カナワという最高のオペラ歌手に、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、カール・ベーム指揮というもの。原作者はフランスの作家ボーマルシェで、モーツァルトが音楽をつけた傑作で、モーツァルト作品の中で最高の上演回数を誇っているものです。

物語は、アルマヴィーヴァ伯爵の従僕フィガロと小間使いのスザンナの婚礼の日が近づいた時、伯爵が昔の領主の特権「初夜権」を復活させてスザンナを自分の物にしようと画策しているのを、スザンナとフィガロがいかに阻止するか、そして伯爵が他の女ばかり追いかけまわすのを悲しく思う伯爵夫人が何とかして昔の夫の愛を取り戻すか、ということと、フィガロに金を貸したマルチェリーナが彼に結婚を迫って訴えたり、小姓のケルビーノが伯爵夫人やスザンナに言い寄って騒動を引き起こす、といった事件が重なり合い、はちゃめちゃなまま大団円を迎える、というもの。モーツァルトの美しい曲とオペラ歌手たちの素晴らしい歌唱力に酔いしれました。

原作者のボーマルシェはフランス革命直前のフランス社会に対して痛烈な批判や皮肉を浴びせています。 モーツァルトのオペラ(ダ・ポンテ脚本)はそうした社会批判を薄めているものの、アルマヴィーヴァ伯爵の好色ぶり、その理不尽な要求、妻への不実は特権階級への批判となっています。伯爵役のフィッシャー=ディスカウ(写真)は、気品のある顔立ちながら、その目つきで好色ぶりを示すなど、演技力も一流でした。フィガロ役のスライは、庶民の逞しい力を表しています。スザンナと伯爵夫人の二重唱も非常に美しいものでした。とりわけ「フィガロ」で特徴的なのは、社会的に優位に立つ男たちを女たちがやり込めるという筋書きです。「セビリアの理髪師」では、才気あふれるフィガロの活躍ぶりが目立ちましたが、「フィガロ」ではむしろ、彼の婚約者スザンナが積極的に動き、伯爵ばかりかフィガロも彼女と伯爵夫人の計略に翻弄される受け身の立場に立っています。音楽で印象に残ったのは、二重唱や三重唱、さらには六重唱の場面があることで、それぞれの感情(愛情、反感、密かに復讐を誓うなど)を少しずつ重ねて歌うところ。映画ならではなのは、心の内を歌う時は、口を開けないままで、声だけが音楽として流れていました。これは舞台ではできないものでした。また、ケルビーノは少年ですが、女性のメゾ・ソプラノ歌手が演じるズボン役(途中で、女装の場面もあり)で、この作品の主要人物は男二人(フィガロ、アルマヴィーヴァ伯爵)に対して女三人(スザンナ、伯爵夫人、ケルビーノ)と数の上でも女性優位のオペラでした。

モーツァルトのオペラ(ダ・ポンテ脚本)はそうした社会批判を薄めているものの、アルマヴィーヴァ伯爵の好色ぶり、その理不尽な要求、妻への不実は特権階級への批判となっています。伯爵役のフィッシャー=ディスカウ(写真)は、気品のある顔立ちながら、その目つきで好色ぶりを示すなど、演技力も一流でした。フィガロ役のスライは、庶民の逞しい力を表しています。スザンナと伯爵夫人の二重唱も非常に美しいものでした。とりわけ「フィガロ」で特徴的なのは、社会的に優位に立つ男たちを女たちがやり込めるという筋書きです。「セビリアの理髪師」では、才気あふれるフィガロの活躍ぶりが目立ちましたが、「フィガロ」ではむしろ、彼の婚約者スザンナが積極的に動き、伯爵ばかりかフィガロも彼女と伯爵夫人の計略に翻弄される受け身の立場に立っています。音楽で印象に残ったのは、二重唱や三重唱、さらには六重唱の場面があることで、それぞれの感情(愛情、反感、密かに復讐を誓うなど)を少しずつ重ねて歌うところ。映画ならではなのは、心の内を歌う時は、口を開けないままで、声だけが音楽として流れていました。これは舞台ではできないものでした。また、ケルビーノは少年ですが、女性のメゾ・ソプラノ歌手が演じるズボン役(途中で、女装の場面もあり)で、この作品の主要人物は男二人(フィガロ、アルマヴィーヴァ伯爵)に対して女三人(スザンナ、伯爵夫人、ケルビーノ)と数の上でも女性優位のオペラでした。

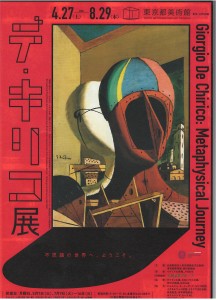

上京したついでに、上野の東京都美術館に『デ・キリコ展』(ポスター)

上京したついでに、上野の東京都美術館に『デ・キリコ展』(ポスター) を見に行ってきました。初夏というよりも、もう真夏という暑さの中、上野公演の奥の美術館まで歩いて行きました。デ・キリコは、ニーチェ哲学やベックリンの作品の影響を受けて「形而上絵画」と名付ける絵画を描いた画家で、フランスのアポリネールやシュルレアリストに衝撃を与えたと言われています。まずは、彼の肖像画、自画像のコーナーの後、彼が啓示を受けて描いたのが《イタリア広場》(右図)で、フィレンツェである日、見慣れた街の広場ば突然、初めて見る景色であるような感覚に襲われたそうです。それがこの絵で、「柱廊のある建物、長くのびた影、不自然な遠近法」によって、「不安や空虚さ、憂愁、謎めいた感覚」を生じさせます。旗がたなびく城壁にも、前景の道ににも人っ子一人おらず、騎士像が建物の後ろに隠れている(馬しか見えない)のも不思議な感じです。次に

を見に行ってきました。初夏というよりも、もう真夏という暑さの中、上野公演の奥の美術館まで歩いて行きました。デ・キリコは、ニーチェ哲学やベックリンの作品の影響を受けて「形而上絵画」と名付ける絵画を描いた画家で、フランスのアポリネールやシュルレアリストに衝撃を与えたと言われています。まずは、彼の肖像画、自画像のコーナーの後、彼が啓示を受けて描いたのが《イタリア広場》(右図)で、フィレンツェである日、見慣れた街の広場ば突然、初めて見る景色であるような感覚に襲われたそうです。それがこの絵で、「柱廊のある建物、長くのびた影、不自然な遠近法」によって、「不安や空虚さ、憂愁、謎めいた感覚」を生じさせます。旗がたなびく城壁にも、前景の道ににも人っ子一人おらず、騎士像が建物の後ろに隠れている(馬しか見えない)のも不思議な感じです。次に 、キリコを特徴づけるものとして、「マヌ

、キリコを特徴づけるものとして、「マヌ カン」のモチーフがあります。彼は神話を題材とした作品を多く描いていますが、《ヘクトルとアンドロマケ》(左図)もその一つです。卵型の顔に全く目鼻立ちが描かれておらず、仮面をかぶっているかのようで、マヌカンは「謎めいたミューズ、予言者、占い師、哲学者」など様々な役割を演じています。この絵はトロイア戦争の物語の一場面で、戦地に赴くトロイアの勇将ヘクトルと愛妻アンドロマケの別れの場面とか。幾何学的な図が衣装にも組み込まれていて硬質なイメージですが、よりそう二人の姿には卵型の顔の曲線のためか、愛情も感じられます。また、同様のモチーフに《南の歌》(右図)があります。こちらの方が、全体的に柔らかな輪郭で、印象派のルノワールの影響を受けているとか。オレンジの色合いがルノワール的でしょうか。キリコは一旦、伝統的な絵画に回帰し、ネオ・バロック的な絵を描いた後、晩年に形而上絵画に戻り、過去の作品を再解釈した「新形而上絵画」を生み出したそうです。彼の絵画の変貌を見ましたが、やはり無機質なマヌカンが一番印象に残りました。

カン」のモチーフがあります。彼は神話を題材とした作品を多く描いていますが、《ヘクトルとアンドロマケ》(左図)もその一つです。卵型の顔に全く目鼻立ちが描かれておらず、仮面をかぶっているかのようで、マヌカンは「謎めいたミューズ、予言者、占い師、哲学者」など様々な役割を演じています。この絵はトロイア戦争の物語の一場面で、戦地に赴くトロイアの勇将ヘクトルと愛妻アンドロマケの別れの場面とか。幾何学的な図が衣装にも組み込まれていて硬質なイメージですが、よりそう二人の姿には卵型の顔の曲線のためか、愛情も感じられます。また、同様のモチーフに《南の歌》(右図)があります。こちらの方が、全体的に柔らかな輪郭で、印象派のルノワールの影響を受けているとか。オレンジの色合いがルノワール的でしょうか。キリコは一旦、伝統的な絵画に回帰し、ネオ・バロック的な絵を描いた後、晩年に形而上絵画に戻り、過去の作品を再解釈した「新形而上絵画」を生み出したそうです。彼の絵画の変貌を見ましたが、やはり無機質なマヌカンが一番印象に残りました。