BLOG

夏に一度参加した三人のハープ奏者のコンサートにまた行ってきました(ポスター参照)。今回は、クリスマスにちなんだ曲目が演目としてずらっと並んでいました。教会で歌われるバッハの「主よ人の望みの喜びよ」や定番のWe wish you a merry Christmasや O holy night、ハレルヤの他に、ジョップリン(

夏に一度参加した三人のハープ奏者のコンサートにまた行ってきました(ポスター参照)。今回は、クリスマスにちなんだ曲目が演目としてずらっと並んでいました。教会で歌われるバッハの「主よ人の望みの喜びよ」や定番のWe wish you a merry Christmasや O holy night、ハレルヤの他に、ジョップリン( 「 モンタージュ」)やピアソラ(「リベルタンゴ」)の曲などバラエティに富んだもので、ヘンデルの「ハープ協奏曲第一楽章」は、トリプルハープ(三列の弦を持つバロック時代のハープ)のための曲で、それを三人の奏者がパートを分担して演奏する(上の写真は演奏者の三

「 モンタージュ」)やピアソラ(「リベルタンゴ」)の曲などバラエティに富んだもので、ヘンデルの「ハープ協奏曲第一楽章」は、トリプルハープ(三列の弦を持つバロック時代のハープ)のための曲で、それを三人の奏者がパートを分担して演奏する(上の写真は演奏者の三 人)、というものでした。最後はバレエでおなじみのチャイコフスキーの「くるみ割り人形」から「金平糖の踊り」などの曲の抜粋が演奏され、子どもたちも喜んでいました。会場の「ならハープスタジオ」は、奏者の一人、南城愛さんのお父さんのアトリエで、南城守さんの作品(左写真)が会場の両脇にずらっと並べられていて、それも壮観でした。三人の息のあった演奏に、今回も楽しませてもらいました。

人)、というものでした。最後はバレエでおなじみのチャイコフスキーの「くるみ割り人形」から「金平糖の踊り」などの曲の抜粋が演奏され、子どもたちも喜んでいました。会場の「ならハープスタジオ」は、奏者の一人、南城愛さんのお父さんのアトリエで、南城守さんの作品(左写真)が会場の両脇にずらっと並べられていて、それも壮観でした。三人の息のあった演奏に、今回も楽しませてもらいました。

足立美術館を訪れた翌日は、松江城と出雲大社に行きました。ちょうど、朝ドラ「ばけばけ」で取り上げられている、小泉八雲の記念館と八雲邸が城のお堀沿いの道に面して立っていて、訪れる観光客も多かったのですが、昔、訪れたことがあるので、今回はパスしてお城に至る道を登っていきました。八雲たちも、ここを何度も散歩したことだと思います。お堀を舟で回ることもできます(写真)が、これも前回、すでに試したので今回は城の前に行くだけに留めました。城(写真)の外壁の多くは黒色で、どっしりした風情を漂わせていました。時間の都合で、上に登れなかったのは残念です!

足立美術館を訪れた翌日は、松江城と出雲大社に行きました。ちょうど、朝ドラ「ばけばけ」で取り上げられている、小泉八雲の記念館と八雲邸が城のお堀沿いの道に面して立っていて、訪れる観光客も多かったのですが、昔、訪れたことがあるので、今回はパスしてお城に至る道を登っていきました。八雲たちも、ここを何度も散歩したことだと思います。お堀を舟で回ることもできます(写真)が、これも前回、すでに試したので今回は城の前に行くだけに留めました。城(写真)の外壁の多くは黒色で、どっしりした風情を漂わせていました。時間の都合で、上に登れなかったのは残念です!

出雲神社も以前、行ったことがありますが、しめ縄は何度見ても貫禄があります。 今回特に気になったのが、因幡のうさぎで、境内のあちこちにうさぎがい

今回特に気になったのが、因幡のうさぎで、境内のあちこちにうさぎがい て、目を楽しませてくれました。お昼は出雲そばを食べようと思いましたが、どの店も観光客で一杯で、45分待ちと言われ、諦めました。代わりに土産屋で出雲そばパックを購入し、家に帰ってからそばを味わうことにしました。

て、目を楽しませてくれました。お昼は出雲そばを食べようと思いましたが、どの店も観光客で一杯で、45分待ちと言われ、諦めました。代わりに土産屋で出雲そばパックを購入し、家に帰ってからそばを味わうことにしました。

先日、山陰の足立美術館に行ってきました。アメリカの雑誌で日本庭園ランキング一位に選出された庭園で有名なところで、町中から離れた辺鄙な場所にあります。

先日、山陰の足立美術館に行ってきました。アメリカの雑誌で日本庭園ランキング一位に選出された庭園で有名なところで、町中から離れた辺鄙な場所にあります。 苔庭や枯山水、那智の滝を模したという人工の滝が遠くに見える庭、白砂清松庭など、どこから切り取っても額縁の風景画のような美しい光景が広がっていました。ただ、残念なことに、庭に出ることはできず、建物のガラス越しに風景を愛でる仕組みでした。ともあれ、快晴に恵まれ、気持ちの良い一日を過ごすことができました。ちょうど、秋季特別展を開催中で、横山大観の《紅葉》(図)を見ることができました。深紅の紅葉、

苔庭や枯山水、那智の滝を模したという人工の滝が遠くに見える庭、白砂清松庭など、どこから切り取っても額縁の風景画のような美しい光景が広がっていました。ただ、残念なことに、庭に出ることはできず、建物のガラス越しに風景を愛でる仕組みでした。ともあれ、快晴に恵まれ、気持ちの良い一日を過ごすことができました。ちょうど、秋季特別展を開催中で、横山大観の《紅葉》(図)を見ることができました。深紅の紅葉、 群青の流水、白金泥のさざなみ、ところどころ薄い緑がかった水色の対比が鮮やかで、どっしりした木の幹が生命溢れる自然の活力を感じさせます。また、上村松園の美人画《待月》(図)では、月の出を待つ女性の待ち遠しい様子が描かれ、その髪の毛の一本一本が細い筆で描かれているのがよくわかりました。

群青の流水、白金泥のさざなみ、ところどころ薄い緑がかった水色の対比が鮮やかで、どっしりした木の幹が生命溢れる自然の活力を感じさせます。また、上村松園の美人画《待月》(図)では、月の出を待つ女性の待ち遠しい様子が描かれ、その髪の毛の一本一本が細い筆で描かれているのがよくわかりました。

夜は、境港近くの温泉旅館に泊まりました。ちょうど、水木しげるの「妖怪影絵ライトアップ」が水木しげるロードで行われていました。人気のない歩道沿いに妖怪の像がいくつも立っていて、電灯の光で

夜は、境港近くの温泉旅館に泊まりました。ちょうど、水木しげるの「妖怪影絵ライトアップ」が水木しげるロードで行われていました。人気のない歩道沿いに妖怪の像がいくつも立っていて、電灯の光で 影が浮かび上がる仕組みでなかなか面白く、夜の散歩を楽しめました。

影が浮かび上がる仕組みでなかなか面白く、夜の散歩を楽しめました。

東京に出たついでに、SOMPO美術館に「モーリス・ユトリロ」展を見てきました(

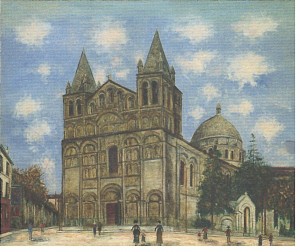

東京に出たついでに、SOMPO美術館に「モーリス・ユトリロ」展を見てきました( ポスター)。ユトリロの絵と言えば、漆喰でできた白壁のパリの街並みを描いた「白の時代」の絵(ポスターにある《マルカデ通り》もその一つ)が有名です。彼が生まれ育ったモンマルトルにあり、彼が何度も通ったキャバレーのラパン・アジルや、ムーラン・ド・ラ・ギャレットの絵、さらにクリニャンクールのノートル=ダム教会、パリのサン=セヴラン教会、サン=ジャック=デュ=オ=パ教会など、教会を描いた作品も多いように思いました。しかも、《可愛い聖体拝受者、トルシ―=アン=ヴァロワの教会》(右図)のように、タイトルに「可愛い聖体拝受者」とあるのに、人物が描かれていないこと、他の街並みを描いた絵でも人が描かれていても、非常に遠くの、奥の方に小さくしか描かれていないのが、この時期の特徴のようです。母親のシュザンヌ・ヴァラドンがモデルをしていて、様々な画家との恋愛生活に忙しく、幼いモーリスは祖母に育てられたこと、さらにアルコール中毒の母親の影響で、彼もアルコール依存症に

ポスター)。ユトリロの絵と言えば、漆喰でできた白壁のパリの街並みを描いた「白の時代」の絵(ポスターにある《マルカデ通り》もその一つ)が有名です。彼が生まれ育ったモンマルトルにあり、彼が何度も通ったキャバレーのラパン・アジルや、ムーラン・ド・ラ・ギャレットの絵、さらにクリニャンクールのノートル=ダム教会、パリのサン=セヴラン教会、サン=ジャック=デュ=オ=パ教会など、教会を描いた作品も多いように思いました。しかも、《可愛い聖体拝受者、トルシ―=アン=ヴァロワの教会》(右図)のように、タイトルに「可愛い聖体拝受者」とあるのに、人物が描かれていないこと、他の街並みを描いた絵でも人が描かれていても、非常に遠くの、奥の方に小さくしか描かれていないのが、この時期の特徴のようです。母親のシュザンヌ・ヴァラドンがモデルをしていて、様々な画家との恋愛生活に忙しく、幼いモーリスは祖母に育てられたこと、さらにアルコール中毒の母親の影響で、彼もアルコール依存症に

なり、その治療の一環として絵筆をとったいういきさつもあり、人間よりも風景の方に興味があったのかもわかりません。それが、《モンマルトルのミミ=パンソンの家とサクレ=クール寺院、モン=スニ通り》(左図)になると、人物が比較的大きく描かれています。しかも、ミミ=パンソンはミュッセの同名の小説にでてくるお針子(グリゼット)で、小説の主人公とはいえ、人間(女性)に興味を持つようになったのかもしれません。彼女が住んでいたとされるモンマルトル寺院近くの通りを描いています。さらに、絵が売れ出して経済的に余裕ができ、結婚して落ち着いた頃の絵は「色彩の時代」と言われ、鮮やかな色彩を駆使した絵を描くようになります。《シャラント県アングレーム、サン=ピエトロ寺院》(右図)では、青い空に白い雲が浮かび、定規を使って描いた輪郭のくっきりした建物が描かれています。この絵は雲の形が少し奇妙で、現実の世界から少し離れた風景のような気もして、非常に印象に残りました。人生の後半期には田舎に隠遁し、写真や思い出に基づいてパリの街を描いたとそうです。ユトリロの絵に対してこれまで、少し物悲しいイメージを抱いていましたが、この展覧会のおかげで、また違う絵があることが発見できました。

なり、その治療の一環として絵筆をとったいういきさつもあり、人間よりも風景の方に興味があったのかもわかりません。それが、《モンマルトルのミミ=パンソンの家とサクレ=クール寺院、モン=スニ通り》(左図)になると、人物が比較的大きく描かれています。しかも、ミミ=パンソンはミュッセの同名の小説にでてくるお針子(グリゼット)で、小説の主人公とはいえ、人間(女性)に興味を持つようになったのかもしれません。彼女が住んでいたとされるモンマルトル寺院近くの通りを描いています。さらに、絵が売れ出して経済的に余裕ができ、結婚して落ち着いた頃の絵は「色彩の時代」と言われ、鮮やかな色彩を駆使した絵を描くようになります。《シャラント県アングレーム、サン=ピエトロ寺院》(右図)では、青い空に白い雲が浮かび、定規を使って描いた輪郭のくっきりした建物が描かれています。この絵は雲の形が少し奇妙で、現実の世界から少し離れた風景のような気もして、非常に印象に残りました。人生の後半期には田舎に隠遁し、写真や思い出に基づいてパリの街を描いたとそうです。ユトリロの絵に対してこれまで、少し物悲しいイメージを抱いていましたが、この展覧会のおかげで、また違う絵があることが発見できました。

8月2日に、奈良の正倉院近くのハープスタジオで開催された「ハープトリオコンサート」(ポスター)に行ってきました。南城愛さん、西谷麻奈美さん、上田あづ紗さんの三人のハープ奏者による演奏会で、8月2日はちょうど「ハープの日」にあたるそうです。演目は、リストの「愛の夢」から始まり、「ウィキッド」などミュージカルの曲、映画(「80日間世界一周」など)のメインテーマ、

8月2日に、奈良の正倉院近くのハープスタジオで開催された「ハープトリオコンサート」(ポスター)に行ってきました。南城愛さん、西谷麻奈美さん、上田あづ紗さんの三人のハープ奏者による演奏会で、8月2日はちょうど「ハープの日」にあたるそうです。演目は、リストの「愛の夢」から始まり、「ウィキッド」などミュージカルの曲、映画(「80日間世界一周」など)のメインテーマ、 ビゼーのオペラ「カルメン」からの闘牛士の歌など、さらにジョプリンの「メイプルリーフラグ」もあって、クラシックからポピュラーまで幅広いジャンルの曲でハープの美しい音色を堪能しました。ハープもいろいろ種類があり、小さなハープやアイリッシュハープ、さらに高さが180センチもある大きなハープ(ピアノの半音にあたるところは、足でペダルを踏んでいるそうです!)(右写真:演奏中の3人)があり、このすべてのハープを弾いてくれ、さらにレクチャーもあって、ハープのことが少しわかりました。

ビゼーのオペラ「カルメン」からの闘牛士の歌など、さらにジョプリンの「メイプルリーフラグ」もあって、クラシックからポピュラーまで幅広いジャンルの曲でハープの美しい音色を堪能しました。ハープもいろいろ種類があり、小さなハープやアイリッシュハープ、さらに高さが180センチもある大きなハープ(ピアノの半音にあたるところは、足でペダルを踏んでいるそうです!)(右写真:演奏中の3人)があり、このすべてのハープを弾いてくれ、さらにレクチャーもあって、ハープのことが少しわかりました。

演奏曲の中でもハープの音色に一番うっとりしたのは、ドビュッシーの「月の光」で、三人で奏でる美しいハーモーニーが最後まで耳に残りました。演奏会会場は、南城さんのお父さま(画家)のアトリエで、舞台の背景の色鮮やかな絵画、さらに会場の壁一杯に並べられた絵画にも魅せられました。

夕食は、同行の方々と奈良町の和風料理店「粟」(古民家を改造した店で、蔵を改造したテーブル席で食事)に行き、大和の伝統野菜(ヤマトイモ、ひもとうがらし、結崎ネブカ、大和

夕食は、同行の方々と奈良町の和風料理店「粟」(古民家を改造した店で、蔵を改造したテーブル席で食事)に行き、大和の伝統野菜(ヤマトイモ、ひもとうがらし、結崎ネブカ、大和 まな等)に、大和牛(700年前から大和牛として有名な黒毛和牛)を使ったコースを選びました。前菜は、大和牛と大和野菜の籠盛り(左写真)で、見た目も美しく、やさしい味付けでした。次に野菜の煮物(粟餅が上に載っています)、そして、大和牛と野菜を陶板で焼いて食べるメイン(右写真)。地元のスーパーでも大和牛は売っておらず、珍しい肉をおいしく頂きました。最後のつけ麺は、吉野葛を練り込んだ、少し太めのソーメンで、つけだれが豆乳に白みそ仕立て、柚子胡椒、みょうがなどが入っていて、初めて食べる食感でしたが、夏らしいさっぱりしたものでした。デザートはカヌレで、これもおいしく頂きました。

まな等)に、大和牛(700年前から大和牛として有名な黒毛和牛)を使ったコースを選びました。前菜は、大和牛と大和野菜の籠盛り(左写真)で、見た目も美しく、やさしい味付けでした。次に野菜の煮物(粟餅が上に載っています)、そして、大和牛と野菜を陶板で焼いて食べるメイン(右写真)。地元のスーパーでも大和牛は売っておらず、珍しい肉をおいしく頂きました。最後のつけ麺は、吉野葛を練り込んだ、少し太めのソーメンで、つけだれが豆乳に白みそ仕立て、柚子胡椒、みょうがなどが入っていて、初めて食べる食感でしたが、夏らしいさっぱりしたものでした。デザートはカヌレで、これもおいしく頂きました。

音楽と食事を親しい方々と一緒に味わうことができ、本当に楽しいひと時でした。

先日、大阪市立美術館に「ゴッホ展」(ポスター)を見に行ってきました。今回のテーマは、副題に「家族がつないだ画家の夢」とあるように、ゴッホの家族(弟で画商のテオ、テオの妻ヨハンナとその息子)が受け継いできたファミリー・コレクションに焦点を当てたものです。まず、ゴッホのオランダ時代(農民などを描いた暗い色調の絵)からパリ時代(ドラクロワやベルナール、ロートレックなどとの交流とその影響)、そしてゴーガンと一緒のアルル時代(ゴッホにおなじみの明るい色調の風景画)、そしてサン=レミ=ド=プロヴァンス時代と、彼が最後に亡くなるオーヴェール=シュル=オワーズ時代の作品が年代順に陳列されていました。

先日、大阪市立美術館に「ゴッホ展」(ポスター)を見に行ってきました。今回のテーマは、副題に「家族がつないだ画家の夢」とあるように、ゴッホの家族(弟で画商のテオ、テオの妻ヨハンナとその息子)が受け継いできたファミリー・コレクションに焦点を当てたものです。まず、ゴッホのオランダ時代(農民などを描いた暗い色調の絵)からパリ時代(ドラクロワやベルナール、ロートレックなどとの交流とその影響)、そしてゴーガンと一緒のアルル時代(ゴッホにおなじみの明るい色調の風景画)、そしてサン=レミ=ド=プロヴァンス時代と、彼が最後に亡くなるオーヴェール=シュル=オワーズ時代の作品が年代順に陳列されていました。

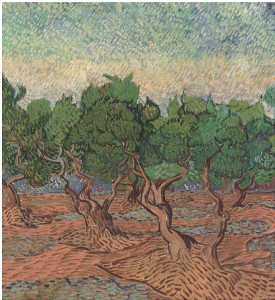

ゴッホと言えば、やはりアルル以降の絵画が有名ですが、その中でも《オリーブ畑》(右図)が気に入りました。うねるような木の幹と、白と青の細かいタッチで描かれた空、土は逆に大きな線で大胆に描かれて、逞しい大地が浮かび上がってきます。また、ゴッホは日本の浮世絵(左図:歌川豊国《花源氏夜の俤》)に大きな感銘を受け、日本人は「質素に自然の中で暮らして」いて、日本美術を学

ゴッホと言えば、やはりアルル以降の絵画が有名ですが、その中でも《オリーブ畑》(右図)が気に入りました。うねるような木の幹と、白と青の細かいタッチで描かれた空、土は逆に大きな線で大胆に描かれて、逞しい大地が浮かび上がってきます。また、ゴッホは日本の浮世絵(左図:歌川豊国《花源氏夜の俤》)に大きな感銘を受け、日本人は「質素に自然の中で暮らして」いて、日本美術を学

べば「幸福で陽気な気分になれるはず」だと弟のテオに手紙で書いています。浮世絵の影響と、ミレーの影響で描いたのが《種まく人》(左図)で、大胆な構図と色調の絵になっています。地平線に沈みかかっている太陽には立体感がなく、絵を斜めに横切る木も浮世絵を彷彿とさせます。ゴッホは、ミレーと同様に農民像が彼の原点ではないかと思いました。

べば「幸福で陽気な気分になれるはず」だと弟のテオに手紙で書いています。浮世絵の影響と、ミレーの影響で描いたのが《種まく人》(左図)で、大胆な構図と色調の絵になっています。地平線に沈みかかっている太陽には立体感がなく、絵を斜めに横切る木も浮世絵を彷彿とさせます。ゴッホは、ミレーと同様に農民像が彼の原点ではないかと思いました。

今回のゴッホ展では、「イマーシブ・コーナー」が設けられ、今はやりのデジタル・アートが広い部屋の壁面一杯に映し出されて、ダイナミックな展示となっていました。平日の午後に訪れましたが、ゴッホとあって、大勢の人たちが鑑賞に来ていました。

先日、京セラ美術館に「モネ 睡蓮のとき」展を見に行ってきました(ポスター)。今回は、モネがジヴェルニーの自宅の庭に作った睡蓮の池や、池に映し出される周囲の木々や空が光と一緒に映し出されている様子が描かれた絵が主に展示されていました。ジヴェルニーの庭には二度ほど行っ

先日、京セラ美術館に「モネ 睡蓮のとき」展を見に行ってきました(ポスター)。今回は、モネがジヴェルニーの自宅の庭に作った睡蓮の池や、池に映し出される周囲の木々や空が光と一緒に映し出されている様子が描かれた絵が主に展示されていました。ジヴェルニーの庭には二度ほど行っ たことがあり、オランジュリー美術館の白い壁全体に睡蓮の絵がずらっと並んでいる壮大なものも見たことがありますが、モネの絵はいつ見ても感動します。晩年になると、白内障のせいで絵の輪郭がぼやけて混沌としたものになりますが、それも抽象画としてとらえることができるかもわかりません。日本初公開という《藤》(右図)が晩年の絵なので、そ

たことがあり、オランジュリー美術館の白い壁全体に睡蓮の絵がずらっと並んでいる壮大なものも見たことがありますが、モネの絵はいつ見ても感動します。晩年になると、白内障のせいで絵の輪郭がぼやけて混沌としたものになりますが、それも抽象画としてとらえることができるかもわかりません。日本初公開という《藤》(右図)が晩年の絵なので、そ れに多少当たるかもわかりません。《日本の橋》(左図)は、日本の太鼓橋を模して作られたものですが、朱色ではなく、緑色というのがモネらしいです。繁茂する木々の緑が池に映り、生気溢れるイメージでした。あと、お馴染みの緑ではなく赤が主調の絵もあり、少し意外でした。数はそれほどなかったですが、その分、ゆっくり見ることができました。

れに多少当たるかもわかりません。《日本の橋》(左図)は、日本の太鼓橋を模して作られたものですが、朱色ではなく、緑色というのがモネらしいです。繁茂する木々の緑が池に映り、生気溢れるイメージでした。あと、お馴染みの緑ではなく赤が主調の絵もあり、少し意外でした。数はそれほどなかったですが、その分、ゆっくり見ることができました。

奈良日仏協会の美術クラブで、大阪のスカイビルの天空美術館へ「絹谷幸ニ 平和へ」展(ポスター)に行ってきました。久しぶりのスカイビルで、大阪駅周辺が再開発で新しくビルが建っていて、すっかり迷ってしまいました。今回の美術クラブは、絹谷幸ニ天空美術館の顧問である南城守さんがナビゲーターで、いろいろ教えて頂きました。絹谷さんはイタリアのヴェネチアの美術アカデミーでアフレスコ画を学び、その手法で斬新な絵画を世に出した芸術家です。アフレスコ画とは、「イタリア語のfrescoを語源とし、日本ではフレスコ画と一般に言われている。絹谷が用いるのは、漆喰を壁面に塗り、その漆喰が完全に乾くまでの約24時間のうちに、水で溶いた顔料で壁に直接絵を描くブオン・フレスコ(湿式)技法である」(解説参照)とのこと。この技法では、鮮やかな色が年月を経ても色あせないそうです。現在、バチカンのシスティナ礼拝堂で新ローマ教皇を決めるためのコンクラーベが行われていますが、、システィナ礼拝堂のミケランジェロの天井画(《最後の審判》)も、南城さんによれば、この技法によるものだそうです。「漆喰が乾くまでの24時間」というのが、作業としては大変なところでしょう。

奈良日仏協会の美術クラブで、大阪のスカイビルの天空美術館へ「絹谷幸ニ 平和へ」展(ポスター)に行ってきました。久しぶりのスカイビルで、大阪駅周辺が再開発で新しくビルが建っていて、すっかり迷ってしまいました。今回の美術クラブは、絹谷幸ニ天空美術館の顧問である南城守さんがナビゲーターで、いろいろ教えて頂きました。絹谷さんはイタリアのヴェネチアの美術アカデミーでアフレスコ画を学び、その手法で斬新な絵画を世に出した芸術家です。アフレスコ画とは、「イタリア語のfrescoを語源とし、日本ではフレスコ画と一般に言われている。絹谷が用いるのは、漆喰を壁面に塗り、その漆喰が完全に乾くまでの約24時間のうちに、水で溶いた顔料で壁に直接絵を描くブオン・フレスコ(湿式)技法である」(解説参照)とのこと。この技法では、鮮やかな色が年月を経ても色あせないそうです。現在、バチカンのシスティナ礼拝堂で新ローマ教皇を決めるためのコンクラーベが行われていますが、、システィナ礼拝堂のミケランジェロの天井画(《最後の審判》)も、南城さんによれば、この技法によるものだそうです。「漆喰が乾くまでの24時間」というのが、作業としては大変なところでしょう。

絹谷さんのアフレコ画で一番気に入ったのが、「日月天馬飛翔」(右図)で、 空の「青」の美しさでした。この澄んだ「青」は、以前、イタリアのパドヴァのスクロヴェーニ礼拝堂で見たジョットのフレスコ画の「青」を思い起こさせるものでした。この礼拝堂(左図)には、壁一面に「キリストの生涯」と「聖母マリアの生涯」が順をおって描かれています。

空の「青」の美しさでした。この澄んだ「青」は、以前、イタリアのパドヴァのスクロヴェーニ礼拝堂で見たジョットのフレスコ画の「青」を思い起こさせるものでした。この礼拝堂(左図)には、壁一面に「キリストの生涯」と「聖母マリアの生涯」が順をおって描かれています。 その中の一つ《ヨアキムの夢》(左図)の背景の「青」がまさに、ジョットに典型的な青で、天使の下半身(?)が少しぼやけているのは、天使が空から降りてきている状態のように思え、絹谷さんの絵の天馬が空に飛翔していくのと対照的な感じがしました。また、絹谷さんの《平治物語絵巻》(右図)は、源氏と平氏が朝廷の皇位継承を争った平治の乱を扱っていて、「人

その中の一つ《ヨアキムの夢》(左図)の背景の「青」がまさに、ジョットに典型的な青で、天使の下半身(?)が少しぼやけているのは、天使が空から降りてきている状態のように思え、絹谷さんの絵の天馬が空に飛翔していくのと対照的な感じがしました。また、絹谷さんの《平治物語絵巻》(右図)は、源氏と平氏が朝廷の皇位継承を争った平治の乱を扱っていて、「人 間の愚かしい業を直視し、仏の教えによって人類救済を希求する作者渾身の大作」(解説参照)ですが、燃え盛る紅蓮の炎の「赤」は、やはりジョットの壁画の《最後の審判》――十字架を中心にして、左が天国に向かう人々、右が地獄(左図)で、地獄では角を生やした大きな怪物

間の愚かしい業を直視し、仏の教えによって人類救済を希求する作者渾身の大作」(解説参照)ですが、燃え盛る紅蓮の炎の「赤」は、やはりジョットの壁画の《最後の審判》――十字架を中心にして、左が天国に向かう人々、右が地獄(左図)で、地獄では角を生やした大きな怪物 や竜に体を食いちぎられる人間が描かれています。この地獄の「赤」と、絹谷さんの絵の炎の「赤」が重なるように思えました。絹谷さんは、西洋の技法を取り入れながら、日本独自の文化に移し入れた画家と言えるでしょう。

や竜に体を食いちぎられる人間が描かれています。この地獄の「赤」と、絹谷さんの絵の炎の「赤」が重なるように思えました。絹谷さんは、西洋の技法を取り入れながら、日本独自の文化に移し入れた画家と言えるでしょう。

こうした絵の他に、ポスターにあるような鮮やかな色のキッチュな感じのオブジェもあり、それは日本というより、東南アジア的な、インド的なものです。絹谷さんは、イタリア、日本、東南アジア、インドを彷彿とさせる多文化的な芸術空間を作り上げていると言えるでしょう。こじんまりした美術館ですが、3D映像で竜が飛び出してきたり、絹谷ワールドを堪能することができました。

Mon Nara(2025年6月号)に感想を載せました。

先日、下呂温泉に行ってきました。下呂温泉は、飛騨川の川辺に源を発し、「美人の湯」として有名で、有馬温泉、草津温泉と並ぶ日本三大名泉と謳われています。無色無臭の透明のお湯で、少し肌に吸い付くような感触で、少しは肌もつやつやになったかなと期待しています。翌日には、根尾谷の薄墨桜(左写真)を見に行ってきました。樹齢1500年の一本桜で、日本三大桜の一つとか。枝を一杯に広げ、満開の状態でした。幹などはだいぶ弱っているそうですが、保存委員会の皆さんのおかげで何とか生きながらえているようです。3

先日、下呂温泉に行ってきました。下呂温泉は、飛騨川の川辺に源を発し、「美人の湯」として有名で、有馬温泉、草津温泉と並ぶ日本三大名泉と謳われています。無色無臭の透明のお湯で、少し肌に吸い付くような感触で、少しは肌もつやつやになったかなと期待しています。翌日には、根尾谷の薄墨桜(左写真)を見に行ってきました。樹齢1500年の一本桜で、日本三大桜の一つとか。枝を一杯に広げ、満開の状態でした。幹などはだいぶ弱っているそうですが、保存委員会の皆さんのおかげで何とか生きながらえているようです。3 月末から4月にかけて、少し寒い日が続き、桜も例年より開花が遅れましたが、おかげで満開の時期に訪れることができました。遠くの山には雪がうっすらと積もっていて、それと一緒に写真を撮りたかったのですが、なかなかうまく撮れませんでした。薄墨桜を見た後は、谷汲山の華厳時へ。お寺に続く参道が桜並木になっていて、これも壮観でした(右写真)。華厳寺は、西国33か所巡りの最後の満願寺で、門の横の大きな藁草履に手を触れると、疲れた足に効くとか(ちゃんと触ってきました)。門前のお店で団子(名物の五平餅と同じように、甘い味噌だれをつけたもの)を頂きました。思ったほど道路も混んでおらず、人出も多くなくて、ゆっくりと桜見物を楽しめました。

月末から4月にかけて、少し寒い日が続き、桜も例年より開花が遅れましたが、おかげで満開の時期に訪れることができました。遠くの山には雪がうっすらと積もっていて、それと一緒に写真を撮りたかったのですが、なかなかうまく撮れませんでした。薄墨桜を見た後は、谷汲山の華厳時へ。お寺に続く参道が桜並木になっていて、これも壮観でした(右写真)。華厳寺は、西国33か所巡りの最後の満願寺で、門の横の大きな藁草履に手を触れると、疲れた足に効くとか(ちゃんと触ってきました)。門前のお店で団子(名物の五平餅と同じように、甘い味噌だれをつけたもの)を頂きました。思ったほど道路も混んでおらず、人出も多くなくて、ゆっくりと桜見物を楽しめました。

3月8日の国際女性デーを記念して、東京の日仏会館で3月8日、9日にわたって催しがありました(チラシ参照)。8日は、日本ペンクラブ会長である女性作家の桐野夏生さんと、リール第3大学名誉教授のマルティーヌ・リードさんとの「女性と文学」をめぐっての対談がありました。最初に桐野さんから作家としてデビューした頃のお話や、日本の文学界の現状についてのお話がありました。桐野さんは、『OUT』で推理小説作家としてデビューされましたが、賞の選考からもれた時に、ある男性批評家から女性が殺人の話を書くことへの批判があったそうです。男性作家ならば、猟奇的殺人を描いても許されるのに、女性は駄目、というのもジェンダー意識のなせる業でしょう。「文豪」と言われて思いつくのは夏目漱石を始めとする男性作家ばかりで、女性作家には「文豪」の名は冠せられない、というのも、「確かに」と頷けました。ただ現在は、文学賞の選考委員会は女性委員の方が多いということで、ジェンダー平等は少しずつ進んでいるようです。リードさんのお話も、フランス文学史において、女性作家・詩人・劇

3月8日の国際女性デーを記念して、東京の日仏会館で3月8日、9日にわたって催しがありました(チラシ参照)。8日は、日本ペンクラブ会長である女性作家の桐野夏生さんと、リール第3大学名誉教授のマルティーヌ・リードさんとの「女性と文学」をめぐっての対談がありました。最初に桐野さんから作家としてデビューした頃のお話や、日本の文学界の現状についてのお話がありました。桐野さんは、『OUT』で推理小説作家としてデビューされましたが、賞の選考からもれた時に、ある男性批評家から女性が殺人の話を書くことへの批判があったそうです。男性作家ならば、猟奇的殺人を描いても許されるのに、女性は駄目、というのもジェンダー意識のなせる業でしょう。「文豪」と言われて思いつくのは夏目漱石を始めとする男性作家ばかりで、女性作家には「文豪」の名は冠せられない、というのも、「確かに」と頷けました。ただ現在は、文学賞の選考委員会は女性委員の方が多いということで、ジェンダー平等は少しずつ進んでいるようです。リードさんのお話も、フランス文学史において、女性作家・詩人・劇 作家への言及が極端に少なく、これまでないがしろにされてきたこと、さらに、女性が本を出版して自分の名前を公にすることの困難さに言及されました。というのも、家父長的な社会では、女性は家事・育児など家庭内の領域に留められ、慎ましさを要求されるだけに、公(publique)の空間に出ていくことは、はしたないこと、さらには自分の身を曝け出すこと=娼婦(「娼婦」はフランス語で「公の娘(fille publique」と呼ばれています)とみなされていたからです。こうした問題は、翌日の「フランスにおける文学史と女性作家」(右のチラシ)の中で、さらに詳細な説明がありました。女性作家の呼び方にしても「ラファイエット夫人」「スタール夫人」など、夫の姓で呼ばれることが多く、リードさんが編纂した『女性と文学――一つの文化史』では、「ジェルメーヌ・ド・スタール」と、極力、名前も入れて記入しているとのこと。ただ、女性作家だけを取り上げた文学史ではなく、教科書などで学ぶ一般的な文学史の中に、男性作家と女性作家が均等に紹介されるのが、理想だとも言っておられました。それは、日本の文学史でも同じだと思いました。

作家への言及が極端に少なく、これまでないがしろにされてきたこと、さらに、女性が本を出版して自分の名前を公にすることの困難さに言及されました。というのも、家父長的な社会では、女性は家事・育児など家庭内の領域に留められ、慎ましさを要求されるだけに、公(publique)の空間に出ていくことは、はしたないこと、さらには自分の身を曝け出すこと=娼婦(「娼婦」はフランス語で「公の娘(fille publique」と呼ばれています)とみなされていたからです。こうした問題は、翌日の「フランスにおける文学史と女性作家」(右のチラシ)の中で、さらに詳細な説明がありました。女性作家の呼び方にしても「ラファイエット夫人」「スタール夫人」など、夫の姓で呼ばれることが多く、リードさんが編纂した『女性と文学――一つの文化史』では、「ジェルメーヌ・ド・スタール」と、極力、名前も入れて記入しているとのこと。ただ、女性作家だけを取り上げた文学史ではなく、教科書などで学ぶ一般的な文学史の中に、男性作家と女性作家が均等に紹介されるのが、理想だとも言っておられました。それは、日本の文学史でも同じだと思いました。

現代の日本の作家、桐野さんと、19世紀フランス文学専門の研究者のリードさんとで話の接点があるのかなと最初、危ぶみましたが、ジェンダーの視点からは非常に共通点があったと思います。桐野さんの『OUT』を熟読しましたが、深夜の弁当工場に勤める女たちの閉塞感、家族や社会に対する怒りが爆発していく過程がリアルに描かれていて、かなり暴力的ですが、主人公のエネルギーの大きさに圧倒されました。リードさんも仏訳でこの作品を読んだそうですが、これほどの怒りの爆発、激しさを描いた女性作家は知らない、と驚いておられました。

3月11日にはさらに、奈良女子大学でリードさんの講演会「19世紀フランスの女性文筆家デルフィーヌ・ド・ジラルダンの生涯と作品をめぐって」(チラシ)があり、それにも参加しました。ジョルジュ・サンドと同じ年に生まれ、十代で詩人として有名になり、アカデミーからも賞をもらうほど才能が認められ、「新聞王」エミール・ド・ジラルダンと結婚してからは、サロンの女主人としてバルザックを始めとする各界の名士を集め、新聞記者としてもパリの風俗を活写したその記事が評価され、当時としては有名な人物であったのが、今や忘れ去られているので、その掘り起こしを試みたお話でした。私も、デルフィーヌ・ド・ジラルダンには注目していたので、リードさんのお話は非常に興味深いものでした。特に印象に残ったのは、独身の時に出版された彼女の詩集には、「デルフィーヌ・ゲー」という名前だったのが、結婚してから出版した本の表紙には「エミール・ド・ジラルダン夫人」と夫のフルネームに「夫人」がついたもので、「デルフィーヌ」という名前が消えてしまっていること。また、巷で話題になっていたバルザックのトルコ石を散りばめた太いステッキを題材にして書いた小説『バルザック氏のステッキ』の序文で、女性が本を出版できるのは「つまらない内容」に限られていることを謙虚を装って述べ、そして権威ある男性作家を持ち出しているが、実はそこには鋭い風刺と揶揄が込められていることが面白く、ディドロの手法を彷彿とさせました。講演の後、活発な質疑応答が1時間にわたって行われ、とても有意義な一日でした。講演の後、リードさんと参加者でお茶を飲み(リードさんは珍しそうに「ぜんざい」を頼んでいました)、奈良町を少し散策し、夕食は和食をご一緒ました。

3月11日にはさらに、奈良女子大学でリードさんの講演会「19世紀フランスの女性文筆家デルフィーヌ・ド・ジラルダンの生涯と作品をめぐって」(チラシ)があり、それにも参加しました。ジョルジュ・サンドと同じ年に生まれ、十代で詩人として有名になり、アカデミーからも賞をもらうほど才能が認められ、「新聞王」エミール・ド・ジラルダンと結婚してからは、サロンの女主人としてバルザックを始めとする各界の名士を集め、新聞記者としてもパリの風俗を活写したその記事が評価され、当時としては有名な人物であったのが、今や忘れ去られているので、その掘り起こしを試みたお話でした。私も、デルフィーヌ・ド・ジラルダンには注目していたので、リードさんのお話は非常に興味深いものでした。特に印象に残ったのは、独身の時に出版された彼女の詩集には、「デルフィーヌ・ゲー」という名前だったのが、結婚してから出版した本の表紙には「エミール・ド・ジラルダン夫人」と夫のフルネームに「夫人」がついたもので、「デルフィーヌ」という名前が消えてしまっていること。また、巷で話題になっていたバルザックのトルコ石を散りばめた太いステッキを題材にして書いた小説『バルザック氏のステッキ』の序文で、女性が本を出版できるのは「つまらない内容」に限られていることを謙虚を装って述べ、そして権威ある男性作家を持ち出しているが、実はそこには鋭い風刺と揶揄が込められていることが面白く、ディドロの手法を彷彿とさせました。講演の後、活発な質疑応答が1時間にわたって行われ、とても有意義な一日でした。講演の後、リードさんと参加者でお茶を飲み(リードさんは珍しそうに「ぜんざい」を頼んでいました)、奈良町を少し散策し、夕食は和食をご一緒ました。