BLOG

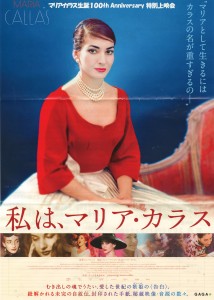

先日、マリア・カラス生誕100周年記念の映画「私は、マリア・カラス」(ポスター)を見に行きました。彼女の未完の自叙伝や友人に宛てた手紙、当時のニュース映像、舞台映像や彼女のインタヴュー映像などを交えた半ば、ドキュメンタリー映画の形を取っていました。「ベルカント」としての高度なテクニックを自在に操る歌唱力と、役柄に一体化する演技派女優としての才能、さらにエキゾチックな美貌(ギリシア人の血を引く)が相まって、聴衆を虜にしたカリスマ的なディーヴァとしてのマリアの姿が余すことなく描かれていました。ローマ歌劇場では、大統領などイタリアの名士が集まる中で、第一幕で降りたことに世間からバッシングを受けます。風邪を引いて気管支炎になり、声が出なくなったためのやむを得ない降板だったのが、聴衆の期待が大きかっただけに、バッシングがひどかったのでしょう。また、悪びれない彼女の態度が反感を買ったのかもしれません。メトロポリタン劇場の支配人との軋轢で、数年間、舞台に上がることができなくなりますが、それも自分のポリシーに合わないことはきっぱり断る、という彼女の潔さによるものでしょう。恋愛においても、28歳年上の男性との結婚では、結局彼が妻の華々しい栄光に酔って、オペラ歌手として彼女を酷使したことへの恨みが彼女に生まれ、それがギリシアの大富豪オナシスに惹かれていく要因であったようです。彼女にとって大恋愛の相手オナシスは結局、ジャクリーヌ・ケネディを再婚相手に選び、彼女は心に大きな痛手を負います(オナシスは数年後、ジャクリーヌとの結婚は失敗であったと認めてマリアの元に戻ってくるのですが)。しかも、オペラ歌手の常として40歳を越えると声が衰え始め、舞台に復帰することを願いながらも50歳台半ばで亡くなってしまいます。このように、「音楽史に永遠に輝く才能」と絶賛され、一見、華やかな人生を送りながらも精神的には満たされずに死んだ悲劇的な女性と言えるでしょう。ただ、「スキャンダルやバッシングの嵐の中、プロフェッショナルとしての信念」、「倒れても歌うことを諦めなかった壮絶な」歌手としての生きざまには大きな感銘を受けました。ファニー・アルダンがフランス語のナレーターを務め、マリア・カラスの内なる声を代弁しているのも、なかなか良かったです。しかも、映画の中で流れる彼女の「圧巻の歌声」に酔いしれることができ、2時間の上映時間もあっという間でした。

先日、マリア・カラス生誕100周年記念の映画「私は、マリア・カラス」(ポスター)を見に行きました。彼女の未完の自叙伝や友人に宛てた手紙、当時のニュース映像、舞台映像や彼女のインタヴュー映像などを交えた半ば、ドキュメンタリー映画の形を取っていました。「ベルカント」としての高度なテクニックを自在に操る歌唱力と、役柄に一体化する演技派女優としての才能、さらにエキゾチックな美貌(ギリシア人の血を引く)が相まって、聴衆を虜にしたカリスマ的なディーヴァとしてのマリアの姿が余すことなく描かれていました。ローマ歌劇場では、大統領などイタリアの名士が集まる中で、第一幕で降りたことに世間からバッシングを受けます。風邪を引いて気管支炎になり、声が出なくなったためのやむを得ない降板だったのが、聴衆の期待が大きかっただけに、バッシングがひどかったのでしょう。また、悪びれない彼女の態度が反感を買ったのかもしれません。メトロポリタン劇場の支配人との軋轢で、数年間、舞台に上がることができなくなりますが、それも自分のポリシーに合わないことはきっぱり断る、という彼女の潔さによるものでしょう。恋愛においても、28歳年上の男性との結婚では、結局彼が妻の華々しい栄光に酔って、オペラ歌手として彼女を酷使したことへの恨みが彼女に生まれ、それがギリシアの大富豪オナシスに惹かれていく要因であったようです。彼女にとって大恋愛の相手オナシスは結局、ジャクリーヌ・ケネディを再婚相手に選び、彼女は心に大きな痛手を負います(オナシスは数年後、ジャクリーヌとの結婚は失敗であったと認めてマリアの元に戻ってくるのですが)。しかも、オペラ歌手の常として40歳を越えると声が衰え始め、舞台に復帰することを願いながらも50歳台半ばで亡くなってしまいます。このように、「音楽史に永遠に輝く才能」と絶賛され、一見、華やかな人生を送りながらも精神的には満たされずに死んだ悲劇的な女性と言えるでしょう。ただ、「スキャンダルやバッシングの嵐の中、プロフェッショナルとしての信念」、「倒れても歌うことを諦めなかった壮絶な」歌手としての生きざまには大きな感銘を受けました。ファニー・アルダンがフランス語のナレーターを務め、マリア・カラスの内なる声を代弁しているのも、なかなか良かったです。しかも、映画の中で流れる彼女の「圧巻の歌声」に酔いしれることができ、2時間の上映時間もあっという間でした。

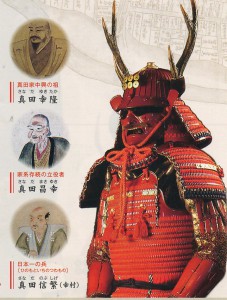

信州大学でのシャンソン研究会の翌日に、上田まで足を延ばし、上田城跡を訪れました。上田城は、真田一族(特に真田昌幸、真田幸村で有名:写真)の城として有名で、天守自体は残っていませんが、公園があって、春の千本桜や秋の紅葉を見に多くの人で賑わっています。当日は天気予報では雨でしたが、曇り空ながら雨は降らず、散策にはちょうど良い天候でした。城門(右写真)を通り、真田神社を訪れた後、広い公園内を散歩。銀杏の葉で敷き詰められた中を回っていると、誰かが葉っぱを置いたのか、木の幹につけられた葉が人の形になっていました(左写真)。広い公園内は無料で入れて市民の憩いの場になっているようで、犬を散歩させる人たちが見られました。駅から徒歩で15分くら

信州大学でのシャンソン研究会の翌日に、上田まで足を延ばし、上田城跡を訪れました。上田城は、真田一族(特に真田昌幸、真田幸村で有名:写真)の城として有名で、天守自体は残っていませんが、公園があって、春の千本桜や秋の紅葉を見に多くの人で賑わっています。当日は天気予報では雨でしたが、曇り空ながら雨は降らず、散策にはちょうど良い天候でした。城門(右写真)を通り、真田神社を訪れた後、広い公園内を散歩。銀杏の葉で敷き詰められた中を回っていると、誰かが葉っぱを置いたのか、木の幹につけられた葉が人の形になっていました(左写真)。広い公園内は無料で入れて市民の憩いの場になっているようで、犬を散歩させる人たちが見られました。駅から徒歩で15分くら いのところにあり、公園を回って駅まで戻ると歩いた距離は1万歩以上になっていました! 今年の秋は姫路城に続き、上田城と、城廻りの秋となりました。

いのところにあり、公園を回って駅まで戻ると歩いた距離は1万歩以上になっていました! 今年の秋は姫路城に続き、上田城と、城廻りの秋となりました。

先日、姫路城(左写真)を訪れました。秋晴れの天気で、少し歩くと体が熱くなるほど。姫路城は今回、初めて訪れましたが、姫路駅から歩いて15分くらいのところ

先日、姫路城(左写真)を訪れました。秋晴れの天気で、少し歩くと体が熱くなるほど。姫路城は今回、初めて訪れましたが、姫路駅から歩いて15分くらいのところ (行きはバスに乗りましたが、2駅でした)にあり、広い道路を渡ると、お城が聳え立っていて、「平成の修理」と銘打って5年かけて修理が行われただけあって、真っ白に輝く大天守は「白鷺城」の呼び名がぴったり。まず、表玄関の「菱の門」(右写真)を通り、石畳を上り、「いの門」「ろの門」「はの門」「にの門」を通って大天守へ。天守内は靴を脱いで6階まで急な階段を登っていきます。最初に入った所は薄暗い灯篭の廊下で、暗闇に慣れず、つまずかないように、おっかなびっくり歩

(行きはバスに乗りましたが、2駅でした)にあり、広い道路を渡ると、お城が聳え立っていて、「平成の修理」と銘打って5年かけて修理が行われただけあって、真っ白に輝く大天守は「白鷺城」の呼び名がぴったり。まず、表玄関の「菱の門」(右写真)を通り、石畳を上り、「いの門」「ろの門」「はの門」「にの門」を通って大天守へ。天守内は靴を脱いで6階まで急な階段を登っていきます。最初に入った所は薄暗い灯篭の廊下で、暗闇に慣れず、つまずかないように、おっかなびっくり歩 いていました。6階には長壁神社があり、天守内で祀られているのにびっくり。屋根瓦(写真)は鬼瓦、軒丸

いていました。6階には長壁神社があり、天守内で祀られているのにびっくり。屋根瓦(写真)は鬼瓦、軒丸 瓦など、歴代の城主が修理する度に違っているそうです。また、徳川家康の孫娘、千姫が住んでいた西の丸は、その外周を廊下がぐるっと巡っていました。千姫は豊臣秀頼に嫁いだ後、大阪夏の陣で秀頼が自害、彼女は燃え盛る炎の中から助け出されます。その後、再婚したのが本田忠刻で、彼と姫路城で一緒に暮らしたそうで、彼女の生涯においてこの時期が一番幸せであったと言われています。そうした時代を思い浮かべながら、城の中をゆっくり歩きました。お堀から見たお城(左写真)もなかなか美しいものでした。

瓦など、歴代の城主が修理する度に違っているそうです。また、徳川家康の孫娘、千姫が住んでいた西の丸は、その外周を廊下がぐるっと巡っていました。千姫は豊臣秀頼に嫁いだ後、大阪夏の陣で秀頼が自害、彼女は燃え盛る炎の中から助け出されます。その後、再婚したのが本田忠刻で、彼と姫路城で一緒に暮らしたそうで、彼女の生涯においてこの時期が一番幸せであったと言われています。そうした時代を思い浮かべながら、城の中をゆっくり歩きました。お堀から見たお城(左写真)もなかなか美しいものでした。

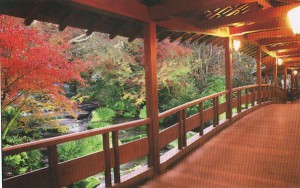

次に、姫路城西お屋敷跡の庭園「好古園」にも入りました。まず、渡り廊下から見たお庭もなかなかのもの(左写真)。庭も①苗の庭、②茶の庭、③流れの平庭、④夏木の庭、⑤松の庭、

次に、姫路城西お屋敷跡の庭園「好古園」にも入りました。まず、渡り廊下から見たお庭もなかなかのもの(左写真)。庭も①苗の庭、②茶の庭、③流れの平庭、④夏木の庭、⑤松の庭、 ⑥花の庭、⑦築山池泉の庭、⑧竹の庭と区分され、さらに、池泉回遊式庭園で、本園最大のお屋敷の庭(右写真:立派な錦鯉が泳いでいる)があります。とりわけ、夏木の庭は落葉樹ばかりが植えられているため、美しく紅葉していました。また、流れの庭では水に映る紅葉もなかなかのもの。竹の庭は、葉を落とした長い竹が立ち並ぶ、少し寒々とした光景でした。「好古園」という名前は、江戸時代の最後の姫路藩主酒井家によって、この庭園の入り口付近に移設された藩校「好古堂」(文武両道の振興を図った)に因んでつけられたそうです。平日だったせいか、観光客もそれほど多くなく、ゆっくりお城や庭園を回ることができました。夜は、ライトアップもあるそうです。

⑥花の庭、⑦築山池泉の庭、⑧竹の庭と区分され、さらに、池泉回遊式庭園で、本園最大のお屋敷の庭(右写真:立派な錦鯉が泳いでいる)があります。とりわけ、夏木の庭は落葉樹ばかりが植えられているため、美しく紅葉していました。また、流れの庭では水に映る紅葉もなかなかのもの。竹の庭は、葉を落とした長い竹が立ち並ぶ、少し寒々とした光景でした。「好古園」という名前は、江戸時代の最後の姫路藩主酒井家によって、この庭園の入り口付近に移設された藩校「好古堂」(文武両道の振興を図った)に因んでつけられたそうです。平日だったせいか、観光客もそれほど多くなく、ゆっくりお城や庭園を回ることができました。夜は、ライトアップもあるそうです。

知り合いのフルート奏者 松村容子さんのコンサートに行ってきました(ポスター)。「同期会」ということで、松村さんが同じ大学(大阪教育大学音楽課程フルート専科)の同窓生3人と一緒に開いたフルート四重奏のコンサートで、梅田のドルチェ楽器(金管楽器の専門店)の音楽ホールで行われました。ホールは新しくできたばかりの、100人程度収容のこじんまりしたコンサート会場ですが、音響効果が非常に良く、アットホーム感に満ちていました。演目は、①バッハ「羊は安らかに草を食み“狩りのカンタータ”より」、②マクマイケル「地の塩」、③ジブリメドレー、④鶴薗明人:組曲「あめ」で、②のマクマイケルは、ミシガン出身の女性作曲家で、タイトルは福音書の「地の塩、世の光」からの引用です。オクラホマの歴史的な自然、政治、文化を表現した曲とのこと。第一楽章「静けさ」では、美しい自然、民謡的なワルツが展開され、第二楽章「狂暴性」は、竜巻などの自然の猛威を表し、第三楽章「繁栄」は躍動感のある音楽、第四楽章「不正行為」は、過去に黒人奴隷が東部に強制移動させられた時の過酷な状況が描かれ、第五楽章「大胆不敵」では、流麗な旋律のワルツ、起伏の大きい音楽が流れます。③のジブリメドレーは、「となりのトトロ」「千と千尋の神隠し」「魔女の宅急便」のお馴染みの曲で、トトロの歌は、つい口づさみたくなりました。最後の日本人のフルート奏者、鶴薗さんの「あめ」は日本の四季それぞれの雨を曲にしたもので、6月の「しづくあめ」、8月の「いそぎあめ」(夕立)、11月の「かすみあめ」(少し物悲しい秋の雰囲気)、1月の「かざりあめ」(雪まじりの雨)、3月の「わたりあめ」(春の兆しを感じさせる)に分かれ、ちょうどフルートのピチカートの音が雨音に聞こえて、フルートにぴったりの曲でした。ショパンの「雨だれ」を彷彿とさせますが、フルートの軽い音の方が楽しげに躍動するように聞こえました。同じフルートでも、パイプのようなものをつけたバス・フルート、アルト・フルートもあり、フルートだけで低い音から高い音まで出すことができることは、全く知らず、フルートだけで交響曲のような趣が作れるのに感動しました。約1時間半のコンサートは、あっという間に過ぎ、また次回のコンサートが楽しみです。コロナ禍でコンサートからも久しく遠ざかっていましたが、やはり、生演奏は体全体で受け止める感じでいいな、と改めて実感しました。

知り合いのフルート奏者 松村容子さんのコンサートに行ってきました(ポスター)。「同期会」ということで、松村さんが同じ大学(大阪教育大学音楽課程フルート専科)の同窓生3人と一緒に開いたフルート四重奏のコンサートで、梅田のドルチェ楽器(金管楽器の専門店)の音楽ホールで行われました。ホールは新しくできたばかりの、100人程度収容のこじんまりしたコンサート会場ですが、音響効果が非常に良く、アットホーム感に満ちていました。演目は、①バッハ「羊は安らかに草を食み“狩りのカンタータ”より」、②マクマイケル「地の塩」、③ジブリメドレー、④鶴薗明人:組曲「あめ」で、②のマクマイケルは、ミシガン出身の女性作曲家で、タイトルは福音書の「地の塩、世の光」からの引用です。オクラホマの歴史的な自然、政治、文化を表現した曲とのこと。第一楽章「静けさ」では、美しい自然、民謡的なワルツが展開され、第二楽章「狂暴性」は、竜巻などの自然の猛威を表し、第三楽章「繁栄」は躍動感のある音楽、第四楽章「不正行為」は、過去に黒人奴隷が東部に強制移動させられた時の過酷な状況が描かれ、第五楽章「大胆不敵」では、流麗な旋律のワルツ、起伏の大きい音楽が流れます。③のジブリメドレーは、「となりのトトロ」「千と千尋の神隠し」「魔女の宅急便」のお馴染みの曲で、トトロの歌は、つい口づさみたくなりました。最後の日本人のフルート奏者、鶴薗さんの「あめ」は日本の四季それぞれの雨を曲にしたもので、6月の「しづくあめ」、8月の「いそぎあめ」(夕立)、11月の「かすみあめ」(少し物悲しい秋の雰囲気)、1月の「かざりあめ」(雪まじりの雨)、3月の「わたりあめ」(春の兆しを感じさせる)に分かれ、ちょうどフルートのピチカートの音が雨音に聞こえて、フルートにぴったりの曲でした。ショパンの「雨だれ」を彷彿とさせますが、フルートの軽い音の方が楽しげに躍動するように聞こえました。同じフルートでも、パイプのようなものをつけたバス・フルート、アルト・フルートもあり、フルートだけで低い音から高い音まで出すことができることは、全く知らず、フルートだけで交響曲のような趣が作れるのに感動しました。約1時間半のコンサートは、あっという間に過ぎ、また次回のコンサートが楽しみです。コロナ禍でコンサートからも久しく遠ざかっていましたが、やはり、生演奏は体全体で受け止める感じでいいな、と改めて実感しました。

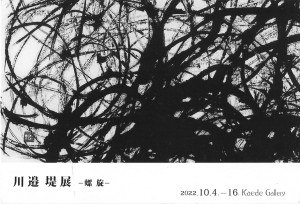

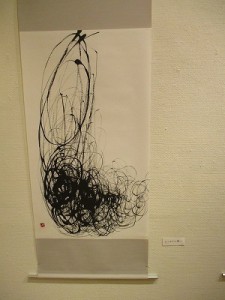

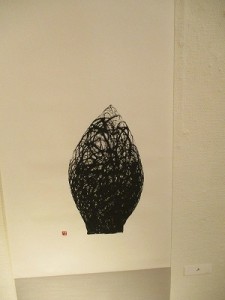

知り合いの書道家、堤さんが個展(左写真)を三年ぶりに開いたので、

知り合いの書道家、堤さんが個展(左写真)を三年ぶりに開いたので、 見に行ってきました。コロナ禍で遠ざかっていましたが、少し日常生活が戻って来たようでほっとします(まだマスクは手放せないですが)。今回は、コロナ禍で家にいることが多い中、庭に出ると植物の螺旋のつるなどが目に入り、「螺旋」をテーマに作品にしたそうです。「ヘラソカズラの戦い」(右

見に行ってきました。コロナ禍で遠ざかっていましたが、少し日常生活が戻って来たようでほっとします(まだマスクは手放せないですが)。今回は、コロナ禍で家にいることが多い中、庭に出ると植物の螺旋のつるなどが目に入り、「螺旋」をテーマに作品にしたそうです。「ヘラソカズラの戦い」(右 写真)は、蔓性多年草のヘラソカズラをテーマにしていて、蔓が勢いよく伸びている様子が「戦い」に見えたのでしょうか。今回の作品はどれも「書」というよりも、絵画と言えるかもしれません。「土」というタイトルの作品(左写真)も同様で、「土」から出てきた「筍」のようにも見え、生命の息吹を感じました(すべて螺旋で描かれています!)。螺旋と言えば、ヨーロッパの教会の狭い螺旋階段を何段も登って、屋上まで出たことを思い出しました。この後、久しぶりに知り合いの方々とおいしいお寿司を食べに行き、近況を語り合いました。こうした機会がもっと増えることを願っています。

写真)は、蔓性多年草のヘラソカズラをテーマにしていて、蔓が勢いよく伸びている様子が「戦い」に見えたのでしょうか。今回の作品はどれも「書」というよりも、絵画と言えるかもしれません。「土」というタイトルの作品(左写真)も同様で、「土」から出てきた「筍」のようにも見え、生命の息吹を感じました(すべて螺旋で描かれています!)。螺旋と言えば、ヨーロッパの教会の狭い螺旋階段を何段も登って、屋上まで出たことを思い出しました。この後、久しぶりに知り合いの方々とおいしいお寿司を食べに行き、近況を語り合いました。こうした機会がもっと増えることを願っています。

先日、数十年ぶりに海遊館に行ってきました(パンフレット)。10月の連休明けだったので、

先日、数十年ぶりに海遊館に行ってきました(パンフレット)。10月の連休明けだったので、 それほど混んでなくてゆっくり館を回ることができました。まず、「日本の森」を模した外のスペースでは、小さな滝やコケが配され、カワウソや小さな魚が泳いでいました。次に、アメリカ・カリフォルニア州のモンタレー湾でアシカたちがすいすい岩場をすり抜ける様子が見られました。「南極大陸」コーナーにはペンギン(右写真)たちがいて、水の中では勢いよく泳いでいました。「エクアドル熱帯林」には色鮮やかな熱帯魚やイグアナがいて、「タスマン湾」にはイル

それほど混んでなくてゆっくり館を回ることができました。まず、「日本の森」を模した外のスペースでは、小さな滝やコケが配され、カワウソや小さな魚が泳いでいました。次に、アメリカ・カリフォルニア州のモンタレー湾でアシカたちがすいすい岩場をすり抜ける様子が見られました。「南極大陸」コーナーにはペンギン(右写真)たちがいて、水の中では勢いよく泳いでいました。「エクアドル熱帯林」には色鮮やかな熱帯魚やイグアナがいて、「タスマン湾」にはイル

カ。「グレート・バリア・リーフ」には珊瑚礁の隙間に熱帯魚(左写真2枚)がいて、昔、オーストラリアのグレート・バリア・リーフで潜ったことを思い出しました。右の珊瑚は菊の花のようで、非常に美しい色をしていました。圧巻は巨大な水槽の周り

カ。「グレート・バリア・リーフ」には珊瑚礁の隙間に熱帯魚(左写真2枚)がいて、昔、オーストラリアのグレート・バリア・リーフで潜ったことを思い出しました。右の珊瑚は菊の花のようで、非常に美しい色をしていました。圧巻は巨大な水槽の周り を上から下にらせん状に降りていくスポットで、巨大なジンベエザメ(右写真)が空を飛ん

を上から下にらせん状に降りていくスポットで、巨大なジンベエザメ(右写真)が空を飛ん でいるように見えます。あと、イワシの大群が岩の隙間をぐるぐる回っていて(左写真)、その鱗が光ってきれいでした。クラゲの展示コーナーもあり、暗い水の中を蒼白く光りながらプカプカ浮かんでいるのは幻想的。日常を離れてこうした海の世界に身を浸すのも心が安らぎます。

でいるように見えます。あと、イワシの大群が岩の隙間をぐるぐる回っていて(左写真)、その鱗が光ってきれいでした。クラゲの展示コーナーもあり、暗い水の中を蒼白く光りながらプカプカ浮かんでいるのは幻想的。日常を離れてこうした海の世界に身を浸すのも心が安らぎます。

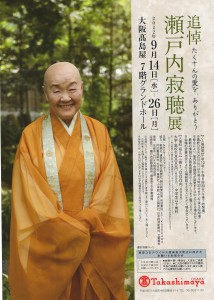

先日、難波の高島屋で開催されている「瀬戸内寂聴展」に行ってきました(ポスター)。昨年99歳で亡くなった寂聴さんの生涯およびその作品や原稿、ゆかりの着物や寂聴さんと交流のあった著名人の言葉など、様々な品が展示されていました。21歳で見合い結婚して夫の任地、北京に渡り、女の子を出産。夫の教え子の青年と不倫をし、夫と3歳の子どもを残して二人で京都に出奔。夫と離婚した後、上京し、本格的に小説を書き始め、少女小説でデビュー。その後、『花芯』で奔放な性を描き、ポルノ小説、「子宮作家」のレッテルを貼られるようになります。文芸雑誌からは執筆依頼はなくなりますが、『婦人公論』などの雑誌・週刊誌に作品を発表。作家の小田仁二郎に師事し、彼と不倫関係になります。小田と元夫の教え子との三角関係の恋愛を描いた『夏の終わり』で作家としての地位を確立します。彼女はその点では、私小説作家と言えるでしょう。ただ、男性作家が私小説においてどんなに自堕落な生活を描いたとしても許されるに対して、女性作家の場合は、当時のジェンダー規範に反するがゆえに、風当たりが強かったと想像できます。彼女はさらに、井上光晴とも不倫関係を結びますが、井上との関係を断つために51歳の時に出家を思い立ち、今東光の元で出家することになります。出家してからは小説よりもむしろ、『源氏物語』の訳で有名だったような気がします。さらに、寂聴庵での法話が人々を惹きつけたのは、激動の半生を生き抜いた後の悟りの境地によるもののように感じました。死ぬまで執筆活動を続けた寂聴さんの心意気にもあやかりたいものです。

先日、難波の高島屋で開催されている「瀬戸内寂聴展」に行ってきました(ポスター)。昨年99歳で亡くなった寂聴さんの生涯およびその作品や原稿、ゆかりの着物や寂聴さんと交流のあった著名人の言葉など、様々な品が展示されていました。21歳で見合い結婚して夫の任地、北京に渡り、女の子を出産。夫の教え子の青年と不倫をし、夫と3歳の子どもを残して二人で京都に出奔。夫と離婚した後、上京し、本格的に小説を書き始め、少女小説でデビュー。その後、『花芯』で奔放な性を描き、ポルノ小説、「子宮作家」のレッテルを貼られるようになります。文芸雑誌からは執筆依頼はなくなりますが、『婦人公論』などの雑誌・週刊誌に作品を発表。作家の小田仁二郎に師事し、彼と不倫関係になります。小田と元夫の教え子との三角関係の恋愛を描いた『夏の終わり』で作家としての地位を確立します。彼女はその点では、私小説作家と言えるでしょう。ただ、男性作家が私小説においてどんなに自堕落な生活を描いたとしても許されるに対して、女性作家の場合は、当時のジェンダー規範に反するがゆえに、風当たりが強かったと想像できます。彼女はさらに、井上光晴とも不倫関係を結びますが、井上との関係を断つために51歳の時に出家を思い立ち、今東光の元で出家することになります。出家してからは小説よりもむしろ、『源氏物語』の訳で有名だったような気がします。さらに、寂聴庵での法話が人々を惹きつけたのは、激動の半生を生き抜いた後の悟りの境地によるもののように感じました。死ぬまで執筆活動を続けた寂聴さんの心意気にもあやかりたいものです。

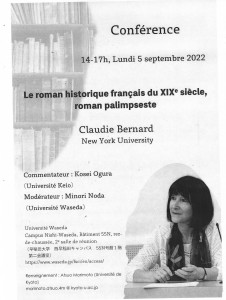

9月5日に、Claudie Bernardニューヨーク大学教授が早稲田大学で「19世紀フランスの歴史小説――重ね書きされた小説」(Le roman historique français du XIXe siècle, roman palimpseste)というタイトルの講演(ポスター)をされ、オンラインで参加しました。ベルナール氏は、バルザックを始めとする19世紀文学の研究者で、歴史小説に関して、Le Passé recomposé, le roman historique français du XIXe siècleおよび、 Le Roman historique de Vigny à Rosny aînéというタイトルの2冊の著書を昨年出版され、今回の講演もそれに関連するものでした。ベルナール氏はまず、「歴史小説」を「歴史的記述(historiographie)を通して表される過去の歴史を扱う虚構の物語」と定義し、19世紀の作家は、歴史的資料や歴史家たちの文献を調べ、その豊富な参考資料を「剽窃」する一方で、ウォルター・スコットを始めとする歴史小説家たちの虚構から多くの要素を借用しており、この二重の間テクスト性(科学的・文学的)をどのように理解すべきかについて、丁寧な説明を加えながら独自の歴史小説論を展開されました。お話の中でも面白かったのは、中世から18世紀までは、「歴史的記述」は文芸(Belles-Lettres)に属し、古文書の調査・分析よりも文体の質や叙事詩的・ドラマチックな記述が称賛されていたこと、それが19世紀前半には歴史的資料に基づいた虚構が生み出され、多くの歴史小説を輩出したこと、しかし19世紀後半になると、「科学」と「文学」の二つに分かれ、「歴史」は完全に実証的な学問(「科学」の分野)のなってしまったという指摘でした。確かに、19世紀において、バルザックの『ふくろう党』『暗黒事件』『カトリーヌ・ド・メディシス』やユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』『93年』、デュマの『三銃士』、フロベールの『サランボー』など数多くの優れた歴史小説が生み出されています。こうした小説は、歴史的資料に基づいて「真実らしさ」を持ちながらも、博識をひけらかす無味乾燥な文章に陥らないよう気をつけねばならず、そのためにも歴史的事実に縛られない虚構の人物が必要であったと思います。コメンテーターの小倉氏からは歴史家のアントワーヌ・ド・ベックがアルプス山脈におけるクレチン病患者の歴史について著書を著した後、歴史では掬い取れないクレチン病患者の心理分析を小説の形で行ったという興味深い指摘がありました。会場からは「歴史小説」と「風俗小説」との関係性や、フランス以外の他の国における「歴史小説」との違いなど、様々な質問が出ました。私も「歴史小説の中で、実在の人物と虚構の人物が混じっているのは、歴史および歴史的記述の空白を埋めるためではないか」と質問しました。ベルナール氏の答えは確かに、それはよく言われることであるが、バルザックの『カトリーヌ・ド・メディシス』の場合は、歴史的な文献では悪く書かれているカトリーヌ・ド・メディシスをバルザックは高く評価し、その名誉を回復させるために書いたものであり、『ふくろう党』『暗黒事件』では、虚構の人物が表舞台に現われ、フーシェのような歴史的人物は物語の裏で陰謀の糸を引く人物として登場している、とのこと。確かに『暗黒事件』でもフーシェは全く姿を現しませんが、物語の背後に潜む彼の不気味な存在を読者に感じさせます。

9月5日に、Claudie Bernardニューヨーク大学教授が早稲田大学で「19世紀フランスの歴史小説――重ね書きされた小説」(Le roman historique français du XIXe siècle, roman palimpseste)というタイトルの講演(ポスター)をされ、オンラインで参加しました。ベルナール氏は、バルザックを始めとする19世紀文学の研究者で、歴史小説に関して、Le Passé recomposé, le roman historique français du XIXe siècleおよび、 Le Roman historique de Vigny à Rosny aînéというタイトルの2冊の著書を昨年出版され、今回の講演もそれに関連するものでした。ベルナール氏はまず、「歴史小説」を「歴史的記述(historiographie)を通して表される過去の歴史を扱う虚構の物語」と定義し、19世紀の作家は、歴史的資料や歴史家たちの文献を調べ、その豊富な参考資料を「剽窃」する一方で、ウォルター・スコットを始めとする歴史小説家たちの虚構から多くの要素を借用しており、この二重の間テクスト性(科学的・文学的)をどのように理解すべきかについて、丁寧な説明を加えながら独自の歴史小説論を展開されました。お話の中でも面白かったのは、中世から18世紀までは、「歴史的記述」は文芸(Belles-Lettres)に属し、古文書の調査・分析よりも文体の質や叙事詩的・ドラマチックな記述が称賛されていたこと、それが19世紀前半には歴史的資料に基づいた虚構が生み出され、多くの歴史小説を輩出したこと、しかし19世紀後半になると、「科学」と「文学」の二つに分かれ、「歴史」は完全に実証的な学問(「科学」の分野)のなってしまったという指摘でした。確かに、19世紀において、バルザックの『ふくろう党』『暗黒事件』『カトリーヌ・ド・メディシス』やユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』『93年』、デュマの『三銃士』、フロベールの『サランボー』など数多くの優れた歴史小説が生み出されています。こうした小説は、歴史的資料に基づいて「真実らしさ」を持ちながらも、博識をひけらかす無味乾燥な文章に陥らないよう気をつけねばならず、そのためにも歴史的事実に縛られない虚構の人物が必要であったと思います。コメンテーターの小倉氏からは歴史家のアントワーヌ・ド・ベックがアルプス山脈におけるクレチン病患者の歴史について著書を著した後、歴史では掬い取れないクレチン病患者の心理分析を小説の形で行ったという興味深い指摘がありました。会場からは「歴史小説」と「風俗小説」との関係性や、フランス以外の他の国における「歴史小説」との違いなど、様々な質問が出ました。私も「歴史小説の中で、実在の人物と虚構の人物が混じっているのは、歴史および歴史的記述の空白を埋めるためではないか」と質問しました。ベルナール氏の答えは確かに、それはよく言われることであるが、バルザックの『カトリーヌ・ド・メディシス』の場合は、歴史的な文献では悪く書かれているカトリーヌ・ド・メディシスをバルザックは高く評価し、その名誉を回復させるために書いたものであり、『ふくろう党』『暗黒事件』では、虚構の人物が表舞台に現われ、フーシェのような歴史的人物は物語の裏で陰謀の糸を引く人物として登場している、とのこと。確かに『暗黒事件』でもフーシェは全く姿を現しませんが、物語の背後に潜む彼の不気味な存在を読者に感じさせます。

2時から5時過ぎまでという長い講演会でしたが、非常に充実したもので、大変勉強になりました。

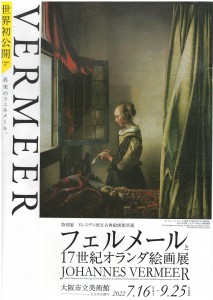

先日、大阪市立美術館に「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」を見に行ってきました(ポスター)。ドレスデン国立古典絵画館にあるフェルメールの絵《窓辺で手紙を読む女》において、女性の背後の壁にはキ

先日、大阪市立美術館に「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」を見に行ってきました(ポスター)。ドレスデン国立古典絵画館にあるフェルメールの絵《窓辺で手紙を読む女》において、女性の背後の壁にはキ ュービッドが描かれた画中画が塗りつぶされていることがX線調査でわかっており、これまではフェルメール自身が消したと考えられていました。しかし、最近の調査により、画中画の上塗りはフェルメールの死後になされたことがわかり、上塗りの絵具層を慎重に取り除く作業の結果、フェルメールが描いた元の絵が現れ(右図)、それが日本でお披露目されました。女性は恋文を読んでおり、キューピッドの絵には「目の前の地面にふたつの仮面が転がっており、キューピッドはそのひとつを踏みつけている。構図のなかに愛の神がいることは本作の意味を大きく変え、偽装や偽善を乗り越える誠実な愛の証しとしてとらえることもできるようになった」(『美術手帖』より)とのこと。「真実の愛」が描かれているようです。同じ色合いの女性の服とカーテン、その光沢や、窓に映った娘の顔、テーブルに敷き詰めた布など、非常に精巧に描かれています。窓枠の青も、修復のおかげか色鮮やかになったと思います

ュービッドが描かれた画中画が塗りつぶされていることがX線調査でわかっており、これまではフェルメール自身が消したと考えられていました。しかし、最近の調査により、画中画の上塗りはフェルメールの死後になされたことがわかり、上塗りの絵具層を慎重に取り除く作業の結果、フェルメールが描いた元の絵が現れ(右図)、それが日本でお披露目されました。女性は恋文を読んでおり、キューピッドの絵には「目の前の地面にふたつの仮面が転がっており、キューピッドはそのひとつを踏みつけている。構図のなかに愛の神がいることは本作の意味を大きく変え、偽装や偽善を乗り越える誠実な愛の証しとしてとらえることもできるようになった」(『美術手帖』より)とのこと。「真実の愛」が描かれているようです。同じ色合いの女性の服とカーテン、その光沢や、窓に映った娘の顔、テーブルに敷き詰めた布など、非常に精巧に描かれています。窓枠の青も、修復のおかげか色鮮やかになったと思います 。フェルメールの作品はこれ1点でしたが、彼と同時期のオランダ画家たちの絵が多く展示されていました。特に気になったのは

。フェルメールの作品はこれ1点でしたが、彼と同時期のオランダ画家たちの絵が多く展示されていました。特に気になったのは 「風俗画」で、そこには寓意が込められていること。例えば、スリンゲラントの《若い娘に窓から鶏を差し出す老婆》(左図)では、レース編みをしている女は「勤勉さ」の寓意ですが、鶏を持った老婆は男女の仲を取り持つ役目を持っており、キュービッドの像がそれを象徴しているようです。娘の足元の足温器は感覚的快楽への執着を表し、老婆の誘いに娘が乗る可能性が暗示されています。また、同じく鶏が描かれたメツーの《鳥売りの女》(右図)でも、羽をむしった鶏を売る若い娘と、黒い衣装を着た老婆の構図は、老婆が取り持ち役で、右の喫煙具を手にした男との値段交渉をしているとも取れるそうです。鶏は売春を意味するのでしょう。

「風俗画」で、そこには寓意が込められていること。例えば、スリンゲラントの《若い娘に窓から鶏を差し出す老婆》(左図)では、レース編みをしている女は「勤勉さ」の寓意ですが、鶏を持った老婆は男女の仲を取り持つ役目を持っており、キュービッドの像がそれを象徴しているようです。娘の足元の足温器は感覚的快楽への執着を表し、老婆の誘いに娘が乗る可能性が暗示されています。また、同じく鶏が描かれたメツーの《鳥売りの女》(右図)でも、羽をむしった鶏を売る若い娘と、黒い衣装を着た老婆の構図は、老婆が取り持ち役で、右の喫煙具を手にした男との値段交渉をしているとも取れるそうです。鶏は売春を意味するのでしょう。

その他に、ヘームの静物画《花瓶と果物》(左図)にも心惹かれました。この絵には、色とりどりの美しい花が花瓶に活けられているだけではなく、かたつむりやトンボが写実的に描かれ、ガラスの花瓶には窓が映っています。また、チューリップは1630年ごろマーケットで流行した種類のもの(チューリップの球根が高値で取引され た)だそうで、当時の時代精神も反映されています。オランダの風景画を見ると、1996年にアムステルダム、デルフト、デン・ハーグを訪れたことを思い出し、ニシンを描いた絵を見て、ニシンのフライを食べた思い出が蘇ってきました。また、ヨーロッパを再訪したいものです。

た)だそうで、当時の時代精神も反映されています。オランダの風景画を見ると、1996年にアムステルダム、デルフト、デン・ハーグを訪れたことを思い出し、ニシンを描いた絵を見て、ニシンのフライを食べた思い出が蘇ってきました。また、ヨーロッパを再訪したいものです。

中之島公会堂での文化講座の帰りに、大阪中之島美術館(今年開館した新しい美術館で、国際美術館の向かいに建っています)まで、淀屋橋から土佐堀川沿いを15分ほど歩いて行きました。前日からの雨は昼に

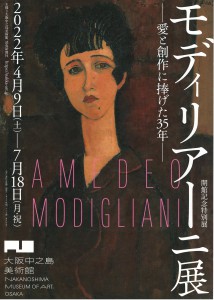

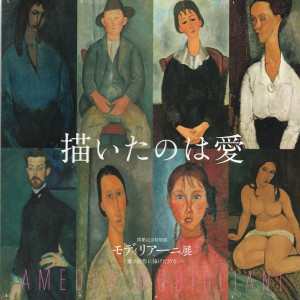

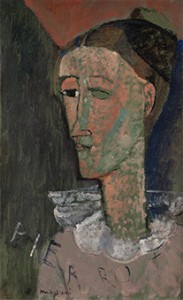

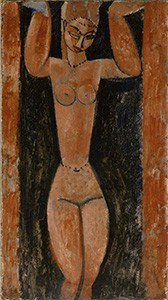

中之島公会堂での文化講座の帰りに、大阪中之島美術館(今年開館した新しい美術館で、国際美術館の向かいに建っています)まで、淀屋橋から土佐堀川沿いを15分ほど歩いて行きました。前日からの雨は昼に はすっかり止んでまぶしいほどの日差しでもう夏だと実感しました。今回は開館記念特別展ということで、国内外のモディリアーニの作品を集めた展覧会(ポスター)で、彼の生きたベル・エポック時代のパリや彼の特徴的な肖像画(右写真)――細長い顔にアーモンド形の眼、しかも瞳が書き込まれていない眼、長すぎるほどの首――の数々をじっくり見てきました。意外だったのは彼の原点は彫刻であったこと、カリアティード(ギリシア建築で頭上のエンタブラチュアを支える柱の役目を果たす女性の立像)を描いた絵(左図)は、彫刻家ならではのものでしょう。それとピカソも大きな影響を受けたアフリカのマスク(モディリアーニの場合はとりわけ細長い顔のマスク)の影響も受けて、細長い顔に細い眼という彼独自の女性像が生まれたようです。彼は、パリのモンパルナスに集まったエコール・ド・

はすっかり止んでまぶしいほどの日差しでもう夏だと実感しました。今回は開館記念特別展ということで、国内外のモディリアーニの作品を集めた展覧会(ポスター)で、彼の生きたベル・エポック時代のパリや彼の特徴的な肖像画(右写真)――細長い顔にアーモンド形の眼、しかも瞳が書き込まれていない眼、長すぎるほどの首――の数々をじっくり見てきました。意外だったのは彼の原点は彫刻であったこと、カリアティード(ギリシア建築で頭上のエンタブラチュアを支える柱の役目を果たす女性の立像)を描いた絵(左図)は、彫刻家ならではのものでしょう。それとピカソも大きな影響を受けたアフリカのマスク(モディリアーニの場合はとりわけ細長い顔のマスク)の影響も受けて、細長い顔に細い眼という彼独自の女性像が生まれたようです。彼は、パリのモンパルナスに集まったエコール・ド・ パリの一員としてピカソ

パリの一員としてピカソ や藤田嗣治とも親しく、ピカソのピエロシリーズに似た《ピエロに扮した自画像》(右絵)も描いています。その他にシャガール、マリー=ローランサンなどパリには才能ある画家たちが一堂に会していたわけで、「すごい!」の一言! モディリアーニの描く女性は喜怒哀楽の表情ははっきりとは見られませんが、何かしら寂しげでメランコリックな雰囲気を漂わせています。極貧のうちに35歳で結核で亡くなったモディリアーニ自身の心境が投影されているのかもしれません(モディリアーニの妻ジャンヌも彼の死後、投身自殺します)。本展覧会には女優のグレタ・ガルボが所有していた《少女の肖像》も本邦初公開で展示されていました。

や藤田嗣治とも親しく、ピカソのピエロシリーズに似た《ピエロに扮した自画像》(右絵)も描いています。その他にシャガール、マリー=ローランサンなどパリには才能ある画家たちが一堂に会していたわけで、「すごい!」の一言! モディリアーニの描く女性は喜怒哀楽の表情ははっきりとは見られませんが、何かしら寂しげでメランコリックな雰囲気を漂わせています。極貧のうちに35歳で結核で亡くなったモディリアーニ自身の心境が投影されているのかもしれません(モディリアーニの妻ジャンヌも彼の死後、投身自殺します)。本展覧会には女優のグレタ・ガルボが所有していた《少女の肖像》も本邦初公開で展示されていました。

売店で私の大好きなフランスの紅茶マリアージュ・フレールのフレーバーティー「マルコポーロ」(写真:限定デザイン装丁)が出ていたので、つい買ってしまいました。「マ

ルコポーロ」を飲みながら彼の生きた時代に思いを馳せたいと思います。コロナ禍やウクライナでの戦争が終結した暁には、フランスに行って、マレー地区にあるマリアージュ・フレールの本店に紅茶を買いに行きたいものです。

ルコポーロ」を飲みながら彼の生きた時代に思いを馳せたいと思います。コロナ禍やウクライナでの戦争が終結した暁には、フランスに行って、マレー地区にあるマリアージュ・フレールの本店に紅茶を買いに行きたいものです。