BLOG

ベルンに来たついでに、ベルンの旧市街を同僚と一緒に散策しました。カテドラル近くの高台からは赤レンガの屋根の建物が点在しているのが見えました。カテドラル(左写真)はゴシック建築の塔がそびえたち、その威容を示していました(右写真は、カテドラル近くの町並)。また、時計で有名なスイスだけあって、なかなか素敵な時計台(左下写真)が町のあちこちにありました。ベルン大学は駅からバスで3駅の便利な場所にあり、学食に面した中庭に奇妙なオブジェがあったので、記念撮影(右下写真)。

ベルンに来たついでに、ベルンの旧市街を同僚と一緒に散策しました。カテドラル近くの高台からは赤レンガの屋根の建物が点在しているのが見えました。カテドラル(左写真)はゴシック建築の塔がそびえたち、その威容を示していました(右写真は、カテドラル近くの町並)。また、時計で有名なスイスだけあって、なかなか素敵な時計台(左下写真)が町のあちこちにありました。ベルン大学は駅からバスで3駅の便利な場所にあり、学食に面した中庭に奇妙なオブジェがあったので、記念撮影(右下写真)。

ただ、スイスは物価が高く、水が500ccのペットボトルで500~600円、学食でサラダ(自分で好きなだけ皿に取り、量り売り)で2000円近くもしました。タクシーも高くて皆、文句を言うほど。ホ

テル代も東京なみに結構高いですが、無料の交通パスをもらえるのでバスやメトロは乗り放題でした。ベルンの人たちは非常に親切で、少し道に迷っていると立ち止まって教えてくれるのには感謝。6月は夏時間ということもあり、夜9時過ぎまで明るく、10時でもまだ青白い空で、夜はうっかり時間を忘れて外でゆっくり過ごしていました(日中が暑すぎるので、夜が一番過ごしやすいということもあり)。

テル代も東京なみに結構高いですが、無料の交通パスをもらえるのでバスやメトロは乗り放題でした。ベルンの人たちは非常に親切で、少し道に迷っていると立ち止まって教えてくれるのには感謝。6月は夏時間ということもあり、夜9時過ぎまで明るく、10時でもまだ青白い空で、夜はうっかり時間を忘れて外でゆっくり過ごしていました(日中が暑すぎるので、夜が一番過ごしやすいということもあり)。

近くのイタリアンレストラン、アルキオーネでランチを頂きました。シェフは、いろいろな食材を積極的に使う方で、今回のコースではまず、アミューズ・グールとしてトマトの汁を濾して固めたものと、シュー皮にマルカポーネチーズを挟んだもの(左写真)が出ました。前菜は「イトウのタルタル」(右写真)。イトウは北海道産のサケ科の魚でそれを生でソースに和えたもの。アスペルジュ・ソヴァージュ(アスパ

近くのイタリアンレストラン、アルキオーネでランチを頂きました。シェフは、いろいろな食材を積極的に使う方で、今回のコースではまず、アミューズ・グールとしてトマトの汁を濾して固めたものと、シュー皮にマルカポーネチーズを挟んだもの(左写真)が出ました。前菜は「イトウのタルタル」(右写真)。イトウは北海道産のサケ科の魚でそれを生でソースに和えたもの。アスペルジュ・ソヴァージュ(アスパ ラガスの一種)に、赤玉ねぎのシャーベットが上にのっていて、色もきれい。二つ目の前菜は「花ズッキーニの詰め物」(写真)。

ラガスの一種)に、赤玉ねぎのシャーベットが上にのっていて、色もきれい。二つ目の前菜は「花ズッキーニの詰め物」(写真)。 ズッキーニの実は食べたことがありますが、実がなる前の花は初めて見ました。その花の部分に、赤座エビと帆立の刻んだものを詰めて揚げたもの。卵の黄身をベースにしたソースで頂きます。茎の部分が芋系の味でなかなかの美味でした。パスタ料理としては「キタッラ 真鯛と三つ葉」(写真)。真鯛はスモークしていて三つ葉

ズッキーニの実は食べたことがありますが、実がなる前の花は初めて見ました。その花の部分に、赤座エビと帆立の刻んだものを詰めて揚げたもの。卵の黄身をベースにしたソースで頂きます。茎の部分が芋系の味でなかなかの美味でした。パスタ料理としては「キタッラ 真鯛と三つ葉」(写真)。真鯛はスモークしていて三つ葉 も歯ごたえが良く、もちもち感のパスタとよく合っていました。魚料理は「金目鯛のヴァポーレ」(写真)。鯛は大きなオーヴン(ドイツ製で、グリルやロースト、低温調理の他に、蒸気で蒸すこともで

も歯ごたえが良く、もちもち感のパスタとよく合っていました。魚料理は「金目鯛のヴァポーレ」(写真)。鯛は大きなオーヴン(ドイツ製で、グリルやロースト、低温調理の他に、蒸気で蒸すこともで きるそうです)で蒸したものに、新玉ねぎのソースがかかっています。鯛が色鮮やかで食欲をそそります。肉料理は「長野産馬サーロインの炭火焼」(写真)。牛肉かなと思うほどの食感(牛肉よりは少し硬めですが)。

きるそうです)で蒸したものに、新玉ねぎのソースがかかっています。鯛が色鮮やかで食欲をそそります。肉料理は「長野産馬サーロインの炭火焼」(写真)。牛肉かなと思うほどの食感(牛肉よりは少し硬めですが)。 手前の色の濃いソースはドミグラのような肉と赤ワインのソースですが、向う側の薄めのソースは赤ワインと林檎のソースで、二種類ソースが用意されていました、デザートは「マンゴーのパンナコッタ」(写真)。マンゴーの他に、パイナップルのアイスクリームに牛乳のチュイル(「瓦」という意味)が上に載っていました。チュイルもオーヴンで低温調理したそうで、ソースだけでも何種類も出てきてシェフの緻密な料理に感銘を受けました。コーヒーもおいしく、本当に幸せなひと時を過ごすことができました。

手前の色の濃いソースはドミグラのような肉と赤ワインのソースですが、向う側の薄めのソースは赤ワインと林檎のソースで、二種類ソースが用意されていました、デザートは「マンゴーのパンナコッタ」(写真)。マンゴーの他に、パイナップルのアイスクリームに牛乳のチュイル(「瓦」という意味)が上に載っていました。チュイルもオーヴンで低温調理したそうで、ソースだけでも何種類も出てきてシェフの緻密な料理に感銘を受けました。コーヒーもおいしく、本当に幸せなひと時を過ごすことができました。

先日、京大での仏文総会に参加したついでに、友人とフレンチレストラン「ひらまつ 高台寺」で夕食を共にしました。レストランの窓からは八坂の塔をバックに、京都の町並みが一望できます(左写真)。5月ということで、「苺のシャンパン」(右写真)を頼みました。苺の甘い香りが漂い、アペリティフとしてぴったりの飲み物です。アミューズ・

先日、京大での仏文総会に参加したついでに、友人とフレンチレストラン「ひらまつ 高台寺」で夕食を共にしました。レストランの窓からは八坂の塔をバックに、京都の町並みが一望できます(左写真)。5月ということで、「苺のシャンパン」(右写真)を頼みました。苺の甘い香りが漂い、アペリティフとしてぴったりの飲み物です。アミューズ・ グールの小さなシュー(チーズ入り)の後、赤ピーマンのムース(写真)、そして旬のアスパラガス(写真)。青アスパラガスも白アスパラガスも普通、

グールの小さなシュー(チーズ入り)の後、赤ピーマンのムース(写真)、そして旬のアスパラガス(写真)。青アスパラガスも白アスパラガスも普通、 食品売場では見られないほど太くでしっかりしたもので、歯ごたえも良く、本当においしかったです(白アスパラガスはフランスのロワール地方産とか)。白アスパラガスはプルーストの『失われた時を求めて』で召使いの女性が白アスパラガスの皮を「剥く」場面が有名ですが、まさにこんなに大きなアスパラガスだと「剥く」と言えるでしょう。19世紀当時はものすご

食品売場では見られないほど太くでしっかりしたもので、歯ごたえも良く、本当においしかったです(白アスパラガスはフランスのロワール地方産とか)。白アスパラガスはプルーストの『失われた時を求めて』で召使いの女性が白アスパラガスの皮を「剥く」場面が有名ですが、まさにこんなに大きなアスパラガスだと「剥く」と言えるでしょう。19世紀当時はものすご く高価だった白アスパラガスも今では庶民の春の味となったことに感謝。青アスパラガスを使った料理

く高価だった白アスパラガスも今では庶民の春の味となったことに感謝。青アスパラガスを使った料理 (写真)は、鴨肉のスモークにトリュフ入りソース。白アスパラガス(備長炭で焼いたもの)には帆立(トリュフを挟んだもの)との贅沢な取り合わせ(写真)。どれも食べ応えがありました。肉料理は仔羊。デザートは小桃のコンポート(写真:鹿児島で栽培している桃で、夏を先取りした桃のようです)にミント味のハーブティー。友人とは久しぶりに楽しい会話においしい料理を楽しむことができました。

(写真)は、鴨肉のスモークにトリュフ入りソース。白アスパラガス(備長炭で焼いたもの)には帆立(トリュフを挟んだもの)との贅沢な取り合わせ(写真)。どれも食べ応えがありました。肉料理は仔羊。デザートは小桃のコンポート(写真:鹿児島で栽培している桃で、夏を先取りした桃のようです)にミント味のハーブティー。友人とは久しぶりに楽しい会話においしい料理を楽しむことができました。

先日、東京での学会で上京した折に、上野公園の東京都美術 館に「クリムト展」を見に行ってきました(ポスター)。ギュスターヴ・クリムトは19世紀末のウィーンで、保守的な古典絵画の枠から外れて「ウィーン分離派」を結成し、自由な芸術表現を求めて新しい絵画創造の道を切り開いたことで有名です。特に、金箔を多用した豪華な絵画が有名で、《ホロフェルネスの首を持つユーデット》(右図)は圧巻でした。祖国を救うために敵将ホロフェルネスの元を単身、訪れ、泥酔して眠っている彼の首を切り落として、その首を持ち帰ったユダヤ人女性で、彼女は英雄として称賛されました。クリムトのユーディットはうつろな眼をし、口を少し開けて官能的な雰囲気を漂わせています。右端のホロフェルネスの首が不気味ではありますが。。。クリムトの絵の特徴としてさらに、

館に「クリムト展」を見に行ってきました(ポスター)。ギュスターヴ・クリムトは19世紀末のウィーンで、保守的な古典絵画の枠から外れて「ウィーン分離派」を結成し、自由な芸術表現を求めて新しい絵画創造の道を切り開いたことで有名です。特に、金箔を多用した豪華な絵画が有名で、《ホロフェルネスの首を持つユーデット》(右図)は圧巻でした。祖国を救うために敵将ホロフェルネスの元を単身、訪れ、泥酔して眠っている彼の首を切り落として、その首を持ち帰ったユダヤ人女性で、彼女は英雄として称賛されました。クリムトのユーディットはうつろな眼をし、口を少し開けて官能的な雰囲気を漂わせています。右端のホロフェルネスの首が不気味ではありますが。。。クリムトの絵の特徴としてさらに、 額縁も凝っていることで、額縁の上

額縁も凝っていることで、額縁の上 にも「ユーディット」とあります。その他にも女三世代(幼女と若い母親、年老いた祖母)が描かれているものや、《オイゲニア・プリマージの肖像》(左図)のように色鮮やかな服装を纏った華やかな女性の肖像画が展示されていました。さらに、ベートーヴェン第9交響曲に基づいた壁画、《ベートーヴェン・フリーズ》の複製(上図)が原寸大で展示され、特にゴルゴン三姉妹や巨大なゴリラの絵(?)が印象的でした。クリムトは生涯独身でしたが、絵のモデルたちとの間に10人以上の子どもがいたそうで、奔放な芸術家らしい一面もあったようです。女性を多く描いたのも当然と言えるでしょう。それと同時に、ユーディットやメドゥーサ(ゴルゴン姉妹の一人)のような「宿命の女」を描いているのも、世紀末らしいと思いました。

にも「ユーディット」とあります。その他にも女三世代(幼女と若い母親、年老いた祖母)が描かれているものや、《オイゲニア・プリマージの肖像》(左図)のように色鮮やかな服装を纏った華やかな女性の肖像画が展示されていました。さらに、ベートーヴェン第9交響曲に基づいた壁画、《ベートーヴェン・フリーズ》の複製(上図)が原寸大で展示され、特にゴルゴン三姉妹や巨大なゴリラの絵(?)が印象的でした。クリムトは生涯独身でしたが、絵のモデルたちとの間に10人以上の子どもがいたそうで、奔放な芸術家らしい一面もあったようです。女性を多く描いたのも当然と言えるでしょう。それと同時に、ユーディットやメドゥーサ(ゴルゴン姉妹の一人)のような「宿命の女」を描いているのも、世紀末らしいと思いました。

フランスからジェラール・ジャンジャンブル先生ご夫妻が来日されたので、京都で夕食を一緒にしました。ジャンジャンブル先生は二度目の来日で、今回はツアーで来られ、東京や箱根などを回った後に京都に宿泊。奈良も東大寺、法隆寺などを見て回られたそうです。ちょうど連休中で、どこも観光客で一杯ですが、奈良では修学旅行生が大勢来ていて、それぞれ制服が違うのが面白かったそうです(日本人学生はちゃんと規律を守って先生の話を聞いているのに感心したそうです)。夕食は懐石料理店、下鴨茶寮で関西バルザック研究会の有志の人たちと一緒に取りました(左写真)。下鴨茶寮は、創業安政三年(1856年)の老舗で、世界遺産として

フランスからジェラール・ジャンジャンブル先生ご夫妻が来日されたので、京都で夕食を一緒にしました。ジャンジャンブル先生は二度目の来日で、今回はツアーで来られ、東京や箱根などを回った後に京都に宿泊。奈良も東大寺、法隆寺などを見て回られたそうです。ちょうど連休中で、どこも観光客で一杯ですが、奈良では修学旅行生が大勢来ていて、それぞれ制服が違うのが面白かったそうです(日本人学生はちゃんと規律を守って先生の話を聞いているのに感心したそうです)。夕食は懐石料理店、下鴨茶寮で関西バルザック研究会の有志の人たちと一緒に取りました(左写真)。下鴨茶寮は、創業安政三年(1856年)の老舗で、世界遺産として 広く知られる下鴨神社のすぐそばにあります。入り口は一見、小さいのです

広く知られる下鴨神社のすぐそばにあります。入り口は一見、小さいのです が中庭が広く、モミジの木の青々とした葉が春らしい雰囲気を醸し出していました。料理も春の野菜(蕗、よもぎ、木の芽、空豆、竹の子など)がふんだんに使われていました。その中で見た目がきれいだったのは「向附」(右写真)で、旬の鰹とイカのお造り(わさびではなく、生姜で食べる)。器も春らしく、紅白の花弁野菜が載っているのがおしゃれ。「八寸」(左写真)は雲丹湯葉、鯖寿司、

が中庭が広く、モミジの木の青々とした葉が春らしい雰囲気を醸し出していました。料理も春の野菜(蕗、よもぎ、木の芽、空豆、竹の子など)がふんだんに使われていました。その中で見た目がきれいだったのは「向附」(右写真)で、旬の鰹とイカのお造り(わさびではなく、生姜で食べる)。器も春らしく、紅白の花弁野菜が載っているのがおしゃれ。「八寸」(左写真)は雲丹湯葉、鯖寿司、 空豆カステラ、鴨ロース、鯛の子寄せ、鱒砧巻、こごみ胡麻和え、うるい浸し。ゼリー寄せの上に載っているのは百合根で作った花弁。

空豆カステラ、鴨ロース、鯛の子寄せ、鱒砧巻、こごみ胡麻和え、うるい浸し。ゼリー寄せの上に載っているのは百合根で作った花弁。 「鉢物」は若布と竹の子を煮たもの。「焼物」(右写真)も竹の子(焼いたもの)とめばるで、色鮮やかな器にはえていました。フランス人の先生たちに材料をフランス語で説明するのが一苦労で、辞書を見たり、皆で四苦八苦。「揚物」で稚鮎が出てきましたが、「鮎」を辞書で見るとsaumon(鮭)またはtruite(マス)で、少し違うだろうということで、ジャンジャンブル先生のお話だと、éperlan(キュウリウオ)に近いのでは、ということでした(確かに後で調べると、形がよく似ていてフライにして食べるようです)。ご飯は「桜海老と筍ご飯釜炊き」で、これも春らしい一品でした。「水物」(苺、甘夏、うすい豆羊羹)の後にお薄がでてきました。最後に庭を背景に記念撮影(写真)。本当に楽しいひと時を過ごすことができました。ジャンジャンブル先生ご夫妻も京都の夕べを満喫して、大変喜んでおられました。

「鉢物」は若布と竹の子を煮たもの。「焼物」(右写真)も竹の子(焼いたもの)とめばるで、色鮮やかな器にはえていました。フランス人の先生たちに材料をフランス語で説明するのが一苦労で、辞書を見たり、皆で四苦八苦。「揚物」で稚鮎が出てきましたが、「鮎」を辞書で見るとsaumon(鮭)またはtruite(マス)で、少し違うだろうということで、ジャンジャンブル先生のお話だと、éperlan(キュウリウオ)に近いのでは、ということでした(確かに後で調べると、形がよく似ていてフライにして食べるようです)。ご飯は「桜海老と筍ご飯釜炊き」で、これも春らしい一品でした。「水物」(苺、甘夏、うすい豆羊羹)の後にお薄がでてきました。最後に庭を背景に記念撮影(写真)。本当に楽しいひと時を過ごすことができました。ジャンジャンブル先生ご夫妻も京都の夕べを満喫して、大変喜んでおられました。

本学研究科の同僚で、女性学研究センター長を長年務めてこられた伊田久美子教授が今年3月で定年退職となり、その記念講演およびフェミニズム鼎談「資本主義批判としてのフェミニズム」(ポスター)をセンター主催で、3月29日に開催しました。年度末の忙しい時期にも関わらず、伊田先生の講義に100名もの方に参加してもらい、これも伊田先生のご人徳のおかげだと感激しました(右写真は、講演中の伊田先生)。伊田先生は、労働とジェンダーに関して長年研究されてきましたが、その原点は1970年代のイタリア・フェミニズム研究で、当時、イタリアでは家事労働賃金運動が起こり、無償のものとされた家事も労働の一部として賃金を払うべきという主張でした。日本でもテレビドラマで話題になったように、現在では家事労働がお金に換算するといくらになる、と見積もったり、家事・育児がどれほど大変な労働なのか、大部分の人が理解できるようになりましたが、70年代当時はマルクス主義者やフィミニストたちからも批判され、この運動は消滅してしまったそうです。ともあれ、1974年3月8日の国際女性デ―にはストライキ(家事労働、子どもの世話、買い物、性的サービス、売春のストライキ)を呼びかけ、家事労働を担う女性が外で働く労働者とともにストライキをしてはじめて、ゼネラルストライキとなる、と主張したとか。非常に斬新な考え方で、「近年再登場したフェミニズム運動は、その規模においても主張やスタイルにおいても家事労働賃金要求運動と多くの共通点」を持ち、70年代の人々にとってはラディカル過ぎたのかもわかりません。時代とともに女性たちも個としての主体性を持ち、Metoo運動のように、各個人がセクハラを告発する「一人称の主張」が生まれてきたこと、「もはや女の口を塞ぐことはできない」という伊田先生の言葉に感銘しました。70年代には労働者の隊列に家事労働者やフェミニストが加わろうとすると冷笑されのが、今やフェミニストのストライキの呼びかけに労働組合が参加する、という逆転現象が起きているそうです。伊田先生は70年代のチラシの貴重な図版や現在のイタリアでの国際女性デーのデモを写した写真など、視覚的にも大変興味深いお話をされました。

本学研究科の同僚で、女性学研究センター長を長年務めてこられた伊田久美子教授が今年3月で定年退職となり、その記念講演およびフェミニズム鼎談「資本主義批判としてのフェミニズム」(ポスター)をセンター主催で、3月29日に開催しました。年度末の忙しい時期にも関わらず、伊田先生の講義に100名もの方に参加してもらい、これも伊田先生のご人徳のおかげだと感激しました(右写真は、講演中の伊田先生)。伊田先生は、労働とジェンダーに関して長年研究されてきましたが、その原点は1970年代のイタリア・フェミニズム研究で、当時、イタリアでは家事労働賃金運動が起こり、無償のものとされた家事も労働の一部として賃金を払うべきという主張でした。日本でもテレビドラマで話題になったように、現在では家事労働がお金に換算するといくらになる、と見積もったり、家事・育児がどれほど大変な労働なのか、大部分の人が理解できるようになりましたが、70年代当時はマルクス主義者やフィミニストたちからも批判され、この運動は消滅してしまったそうです。ともあれ、1974年3月8日の国際女性デ―にはストライキ(家事労働、子どもの世話、買い物、性的サービス、売春のストライキ)を呼びかけ、家事労働を担う女性が外で働く労働者とともにストライキをしてはじめて、ゼネラルストライキとなる、と主張したとか。非常に斬新な考え方で、「近年再登場したフェミニズム運動は、その規模においても主張やスタイルにおいても家事労働賃金要求運動と多くの共通点」を持ち、70年代の人々にとってはラディカル過ぎたのかもわかりません。時代とともに女性たちも個としての主体性を持ち、Metoo運動のように、各個人がセクハラを告発する「一人称の主張」が生まれてきたこと、「もはや女の口を塞ぐことはできない」という伊田先生の言葉に感銘しました。70年代には労働者の隊列に家事労働者やフェミニストが加わろうとすると冷笑されのが、今やフェミニストのストライキの呼びかけに労働組合が参加する、という逆転現象が起きているそうです。伊田先生は70年代のチラシの貴重な図版や現在のイタリアでの国際女性デーのデモを写した写真など、視覚的にも大変興味深いお話をされました。

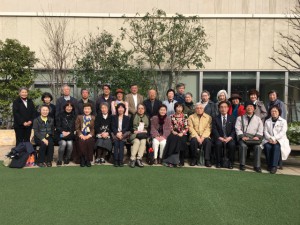

伊田先生の講演の後に、元大阪女子大学女性学研究センター専任研究員(現在:お茶の水女子大学名誉教授)の足立真理子先生と東京大学名誉教授の上野千鶴子先生がコメントおよび、三人での討論が行われました(写真)。

伊田先生の講演の後に、元大阪女子大学女性学研究センター専任研究員(現在:お茶の水女子大学名誉教授)の足立真理子先生と東京大学名誉教授の上野千鶴子先生がコメントおよび、三人での討論が行われました(写真)。 上野先生曰く、「マルクス主義フェミニズムの三羽ガラス」の親友が揃った貴重な機会となりました。三人のお話の中で一番印象に残ったのは、グローバリゼーションが進む現在、ネオリベラリズムを推し進める企業はもはや、労働力の再生産(女性は新しい労働力を産む性、男性は継続して働く)を望まず、あるもの(移民労働者など)を使う傾向になってきており、それにどのように対処していくかが今後の課題になる、という問題でした。最後に花束贈呈(写真)がありました。伊田先生、長年、センターの活動や学生の教育など、いろいろお世話になりました。今後のさらなるご活躍を期待しています。

上野先生曰く、「マルクス主義フェミニズムの三羽ガラス」の親友が揃った貴重な機会となりました。三人のお話の中で一番印象に残ったのは、グローバリゼーションが進む現在、ネオリベラリズムを推し進める企業はもはや、労働力の再生産(女性は新しい労働力を産む性、男性は継続して働く)を望まず、あるもの(移民労働者など)を使う傾向になってきており、それにどのように対処していくかが今後の課題になる、という問題でした。最後に花束贈呈(写真)がありました。伊田先生、長年、センターの活動や学生の教育など、いろいろお世話になりました。今後のさらなるご活躍を期待しています。

先日、公開講座の聴講生の方々と大阪の阪急デパート上階のイタリアレストランで、ランチをご一緒しました。3月は結構、雨模様の日が続きましたが、当日は快晴で春の兆しが感じられる一日でした。今回は30名もの方が集まって下さり、久しぶりに再会する方もいて、本当に楽しいひと時でした。皆さん、旅行や趣味にと、積極的に携わり生き生きとしておられ、私も退職後は新しいことにチャレンジせねば、と思った次第です(写真はデパートの屋上にて)。阪急デパートは久しぶりに訪れましたが、13階にある「グランドカフェ シャンデリアテーブル」は、「明治~昭和の巨匠・伊東忠太による壁画、旧コンコースのシャンデリアを移設」、「アーチ型天井を再現したインテリア」(鳳凰や龍などの壁画)の広々とした空間のカフェで、ゆったりとお茶を楽しむことができます。また、デパート内の吹き抜けの舞台ではちょうど、フランスフェアということで「ベル・エポック」をテーマにしたパフォーマンス・ショーやフランス物品展が開かれていて多くの人々で賑わっていました。

先日、公開講座の聴講生の方々と大阪の阪急デパート上階のイタリアレストランで、ランチをご一緒しました。3月は結構、雨模様の日が続きましたが、当日は快晴で春の兆しが感じられる一日でした。今回は30名もの方が集まって下さり、久しぶりに再会する方もいて、本当に楽しいひと時でした。皆さん、旅行や趣味にと、積極的に携わり生き生きとしておられ、私も退職後は新しいことにチャレンジせねば、と思った次第です(写真はデパートの屋上にて)。阪急デパートは久しぶりに訪れましたが、13階にある「グランドカフェ シャンデリアテーブル」は、「明治~昭和の巨匠・伊東忠太による壁画、旧コンコースのシャンデリアを移設」、「アーチ型天井を再現したインテリア」(鳳凰や龍などの壁画)の広々とした空間のカフェで、ゆったりとお茶を楽しむことができます。また、デパート内の吹き抜けの舞台ではちょうど、フランスフェアということで「ベル・エポック」をテーマにしたパフォーマンス・ショーやフランス物品展が開かれていて多くの人々で賑わっていました。

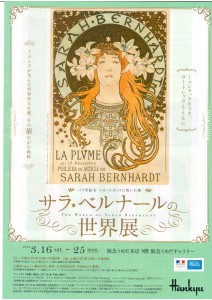

「阪急うめだギャラリー」で、「サラ・ベルナール世界展」(ポスター)が開催されていたので、ついでに見て帰りました。先日の堺市美術館の展示と多少、重なりましたが、ルネ・ラリックのガラス容器など、さらに展示品が増えていて見ごたえがありました。ポスターは、有名なミュシャのポスターで、これは『シラノ・ド・ベルジュラック』で有名なエドモン・ロスタンの戯曲『遠国の姫君』のポスターで、ベルナールはその姫君の役を演じました。その時、舞台で彼女が頭にかぶっていたのが、ミュシャが考案し、ラリックが作製した百合のティアラ(写真)で、その精巧な出来にうっとり見とれてしまいました。他にも宝石をちりばめた装飾品がたくさんありましたが、サラが身に着けていた宝石のベルトの長さが短く、ウェストの細さ(40センチ台?)に驚きの声が挙がっていました。ベルナール

「阪急うめだギャラリー」で、「サラ・ベルナール世界展」(ポスター)が開催されていたので、ついでに見て帰りました。先日の堺市美術館の展示と多少、重なりましたが、ルネ・ラリックのガラス容器など、さらに展示品が増えていて見ごたえがありました。ポスターは、有名なミュシャのポスターで、これは『シラノ・ド・ベルジュラック』で有名なエドモン・ロスタンの戯曲『遠国の姫君』のポスターで、ベルナールはその姫君の役を演じました。その時、舞台で彼女が頭にかぶっていたのが、ミュシャが考案し、ラリックが作製した百合のティアラ(写真)で、その精巧な出来にうっとり見とれてしまいました。他にも宝石をちりばめた装飾品がたくさんありましたが、サラが身に着けていた宝石のベルトの長さが短く、ウェストの細さ(40センチ台?)に驚きの声が挙がっていました。ベルナール は男役もこなし、男装してハムレット(左図)を演じています。女性画家ルイーズ・アベマがサラの肖像画を何枚も描いていますが、逆にサラがルイーズの彫像を作製しているそうで、二人の親しい関係が浮き彫りになっています。サラ・ベルナールは演劇だけではなく、そのファッション、芸術で多くの人々を魅了し、ミュシャなどアール・ヌーヴォーの芸術家にも大きな影響を与えた女性でありました。19世紀後半はとりわけ写真の技術が発達し、名刺大の肖像写真が流通して、当時の人々はブロマイドとしてそれを買い、アルバムに収めて見ていたようです。セピア色の写真がレトロ感を醸し出していました。半日、聴講生の方々と一緒に食事と美術を楽しむことができました。幹事の南さん、梅村さん、いろいろお手数をおかけいたしました。

は男役もこなし、男装してハムレット(左図)を演じています。女性画家ルイーズ・アベマがサラの肖像画を何枚も描いていますが、逆にサラがルイーズの彫像を作製しているそうで、二人の親しい関係が浮き彫りになっています。サラ・ベルナールは演劇だけではなく、そのファッション、芸術で多くの人々を魅了し、ミュシャなどアール・ヌーヴォーの芸術家にも大きな影響を与えた女性でありました。19世紀後半はとりわけ写真の技術が発達し、名刺大の肖像写真が流通して、当時の人々はブロマイドとしてそれを買い、アルバムに収めて見ていたようです。セピア色の写真がレトロ感を醸し出していました。半日、聴講生の方々と一緒に食事と美術を楽しむことができました。幹事の南さん、梅村さん、いろいろお手数をおかけいたしました。

パリ・ディドロ大学准教授のガブリエル・ウーブル先生の講演会2つに参加しました。まず、3月12日に共立女子大学で開催された講演(「恋人たちだけに」19世紀フランスの高級娼婦ヴァルテス・ドゥ・ラ・ヴィーニュ」の遺言書)では、ゾラの『ナナ』の女主人公のモデルの一人で、実在の高級娼婦(courtisane)の遺言書を手がかりに娼婦像を探るものでした。ドゥ・ラ・ヴィーニュは母親が洗濯女という庶民の出で、有名なオペレッタ作家オッフェンバックによって、舞台デビューを果たしますが、女優業は早くにやめて高級娼婦として生きた女性で、外交官や法曹界、高級将校や作家など様々な男性たちを顧客にして、最後には150万フラン(現在の日本円にして13億円)もの遺産を残した女性です。印象派の画家たちも彼女をモデルにした絵画を描き、ジェルヴェックスの《ヴァルテス・ドゥ・ラ・ヴィーニュ夫人》(左図)やマネの肖像画(右図)が有名です。彼女の源氏名Valtesseはvotre altesse(「殿下」を意味する)を連想させる発音で、さらに貴族の称号 deをつけていることからも彼女の貴族趣味が伺えます(『椿姫』のモデルになったマリー・デュプレシも「マリー・デュ・プレシ」と名乗っていました)。晩年はパリ郊外の大豪邸に住んでいたようです。高級娼婦といえども贅沢な暮しをするために、最後は借金だらけで貧困のうちに死ぬ(「椿姫」のように)イメージがありますが、ヴァルテスは「女実業家」として土地の投機に積極的に加担(ちょうど、19世紀後半はオスマンのパリ改造の時期にもあたっていたこともあり)したり、自らの肖像画を多く描かせて、高く転売したり、とお金儲けにもたけていたようです。さらに面白いのは、彼女が莫大な財産の分配を遺書に詳細に書いていることで、なかでも家族(二人の娘)はほぼ除外する形で、友人たち(男の友人が大部分)に分配していること。女性の遺贈者には貴族の女性も入っていますが、同性愛の女性であったそうで、ヴァルテスはバイ・セクシャルでもあったようです。同じ娼婦仲間も彼女の弟子であり、愛人でもあったとか。日本人の顧客(留学生)もいて、彼は奨学金をすべて彼女との交際につぎ込んだそうで、遺書には彼にお金を渡すように書いてあるそうです。お墓も壮大なモニュメントで、本来、墓は家族の墓であるべきところを二人の男性と一緒に入っているそうで、彼女の強い意志が感じられます。ウーブル先生がヴァルテスを気に入っているのは、他の高級娼婦のように結婚してブルジョワ化せずに最後まで高級娼婦として生きたことにある、ということです。非常に興味深い講演でした。

パリ・ディドロ大学准教授のガブリエル・ウーブル先生の講演会2つに参加しました。まず、3月12日に共立女子大学で開催された講演(「恋人たちだけに」19世紀フランスの高級娼婦ヴァルテス・ドゥ・ラ・ヴィーニュ」の遺言書)では、ゾラの『ナナ』の女主人公のモデルの一人で、実在の高級娼婦(courtisane)の遺言書を手がかりに娼婦像を探るものでした。ドゥ・ラ・ヴィーニュは母親が洗濯女という庶民の出で、有名なオペレッタ作家オッフェンバックによって、舞台デビューを果たしますが、女優業は早くにやめて高級娼婦として生きた女性で、外交官や法曹界、高級将校や作家など様々な男性たちを顧客にして、最後には150万フラン(現在の日本円にして13億円)もの遺産を残した女性です。印象派の画家たちも彼女をモデルにした絵画を描き、ジェルヴェックスの《ヴァルテス・ドゥ・ラ・ヴィーニュ夫人》(左図)やマネの肖像画(右図)が有名です。彼女の源氏名Valtesseはvotre altesse(「殿下」を意味する)を連想させる発音で、さらに貴族の称号 deをつけていることからも彼女の貴族趣味が伺えます(『椿姫』のモデルになったマリー・デュプレシも「マリー・デュ・プレシ」と名乗っていました)。晩年はパリ郊外の大豪邸に住んでいたようです。高級娼婦といえども贅沢な暮しをするために、最後は借金だらけで貧困のうちに死ぬ(「椿姫」のように)イメージがありますが、ヴァルテスは「女実業家」として土地の投機に積極的に加担(ちょうど、19世紀後半はオスマンのパリ改造の時期にもあたっていたこともあり)したり、自らの肖像画を多く描かせて、高く転売したり、とお金儲けにもたけていたようです。さらに面白いのは、彼女が莫大な財産の分配を遺書に詳細に書いていることで、なかでも家族(二人の娘)はほぼ除外する形で、友人たち(男の友人が大部分)に分配していること。女性の遺贈者には貴族の女性も入っていますが、同性愛の女性であったそうで、ヴァルテスはバイ・セクシャルでもあったようです。同じ娼婦仲間も彼女の弟子であり、愛人でもあったとか。日本人の顧客(留学生)もいて、彼は奨学金をすべて彼女との交際につぎ込んだそうで、遺書には彼にお金を渡すように書いてあるそうです。お墓も壮大なモニュメントで、本来、墓は家族の墓であるべきところを二人の男性と一緒に入っているそうで、彼女の強い意志が感じられます。ウーブル先生がヴァルテスを気に入っているのは、他の高級娼婦のように結婚してブルジョワ化せずに最後まで高級娼婦として生きたことにある、ということです。非常に興味深い講演でした。

続いて3月15日の奈良女子大におけるウーブル先生の講演会「19世紀フランスにおける「トランスジェンダー」」も拝聴しました(写真は演壇に立つウーブル先生)。19世紀フランスにおける「トランスジェンダー」は基本的には「travesti (異性装者)」という意味で使われ、とりわけ女性が男装することは基本的に禁じられ、警察から「異性装許可証」を認可してもらわないといけない状態でした。その中で、「自分が生まれた時に持っていたのとは異なる性にアイデンティティを見出し、それを選んだ」三人の人物(二人は女⇒男、一人は男⇒女)を取り上げ、彼らがどのように生きたのかを紹介するものでした。前者の女性たちはどちらも読み書きもできない貧しい階級の人たちで、それぞれ男の名前(フランソワ・デヴォ、ジャン・ガンバール)を名乗っていました。デヴォは正式に結婚し、死ぬまで夫婦として暮らし、自分の財産を妻に残すという遺書も書いているそうです(残念ながら、デヴォの死後、わずかな遺産もデヴォの親族に取られてしまったとのこと)。ジャン・ガンバールの方はさらに、二回も正式に結婚し、死後に女であったことが判明したそうです。逆に「女」として生きた男性、サヴァレット・ド・ランジュは名門貴族の私生児と偽り、死ぬまで女性とみなされ、医者が死亡診断書を書く時に男であったことが判明したとか。三人ともいとも簡単に「男」(または「女」)だとみなされたわけですが(特にサヴァレットは身長が1メートル68センチあり、当時の女性としては異常に背が高かったのですが全く怪しまれなかったそうです)、この頃は赤ん坊を取り上げるのは正規の医者ではなく産婆であり、男女の見分けがつかなかったこともあったようです。女性の場合、「男」になる方が社会的にも経済的にも(当時、女の賃金は男の半分でしかない)有利であったこともありますが、死ぬまで「男」として振舞ったのは、自らの性的志向に沿って「自由な主体として行為する」力を発揮したと考えられる、ということでした。

続いて3月15日の奈良女子大におけるウーブル先生の講演会「19世紀フランスにおける「トランスジェンダー」」も拝聴しました(写真は演壇に立つウーブル先生)。19世紀フランスにおける「トランスジェンダー」は基本的には「travesti (異性装者)」という意味で使われ、とりわけ女性が男装することは基本的に禁じられ、警察から「異性装許可証」を認可してもらわないといけない状態でした。その中で、「自分が生まれた時に持っていたのとは異なる性にアイデンティティを見出し、それを選んだ」三人の人物(二人は女⇒男、一人は男⇒女)を取り上げ、彼らがどのように生きたのかを紹介するものでした。前者の女性たちはどちらも読み書きもできない貧しい階級の人たちで、それぞれ男の名前(フランソワ・デヴォ、ジャン・ガンバール)を名乗っていました。デヴォは正式に結婚し、死ぬまで夫婦として暮らし、自分の財産を妻に残すという遺書も書いているそうです(残念ながら、デヴォの死後、わずかな遺産もデヴォの親族に取られてしまったとのこと)。ジャン・ガンバールの方はさらに、二回も正式に結婚し、死後に女であったことが判明したそうです。逆に「女」として生きた男性、サヴァレット・ド・ランジュは名門貴族の私生児と偽り、死ぬまで女性とみなされ、医者が死亡診断書を書く時に男であったことが判明したとか。三人ともいとも簡単に「男」(または「女」)だとみなされたわけですが(特にサヴァレットは身長が1メートル68センチあり、当時の女性としては異常に背が高かったのですが全く怪しまれなかったそうです)、この頃は赤ん坊を取り上げるのは正規の医者ではなく産婆であり、男女の見分けがつかなかったこともあったようです。女性の場合、「男」になる方が社会的にも経済的にも(当時、女の賃金は男の半分でしかない)有利であったこともありますが、死ぬまで「男」として振舞ったのは、自らの性的志向に沿って「自由な主体として行為する」力を発揮したと考えられる、ということでした。

講演会の後、奈良町の町屋レストラン「omoya」でウーブル先生と夕食を共にしました。フレンチレストランですが、菜の花などの日本の食材を使い、味噌を使ったソースなど、和風フレンチとでも言える料理で、古都奈良にふさわしい料理でした。前菜は筍と豚肉、古代米のリゾット(左写真)。野菜のテリーヌ(右写真)は色鮮やか。メインは甘鯛のポワレと鹿児島産の牛肉(写真)でしたが、牛肉が絶品でウーブル先生も感動し

講演会の後、奈良町の町屋レストラン「omoya」でウーブル先生と夕食を共にしました。フレンチレストランですが、菜の花などの日本の食材を使い、味噌を使ったソースなど、和風フレンチとでも言える料理で、古都奈良にふさわしい料理でした。前菜は筍と豚肉、古代米のリゾット(左写真)。野菜のテリーヌ(右写真)は色鮮やか。メインは甘鯛のポワレと鹿児島産の牛肉(写真)でしたが、牛肉が絶品でウーブル先生も感動し

ておられました。手毬寿司(写真)に味噌汁がでて、少し懐石風

ておられました。手毬寿司(写真)に味噌汁がでて、少し懐石風 でもあり、デザートは桜のブラマンジェ、ゼリーに梅ソース、ホワイトチョコの入ったシャーベット(写真)。季節感たっぷりの品で、器もシックで素敵でした。ウーブル先生は日本食が好きで、フランスでもよく召し上がるそうで、お箸の使い方も手慣れたものでした。今回の食事、すっかり満足されたようです(写真)

でもあり、デザートは桜のブラマンジェ、ゼリーに梅ソース、ホワイトチョコの入ったシャーベット(写真)。季節感たっぷりの品で、器もシックで素敵でした。ウーブル先生は日本食が好きで、フランスでもよく召し上がるそうで、お箸の使い方も手慣れたものでした。今回の食事、すっかり満足されたようです(写真)

先日、上京したついでに、上野公園内の東京都美術館に「奇想の系譜展」(左ポスター)を見に行ってきました。美術史家の辻惟雄氏の著書『奇想の系譜』で紹介されている、江戸時代の画家6名(岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、歌川国芳)に加えて、白隠慧鶴、鈴木其一の8名の絵画を取り上げたもので、「因習の殻を打ち破り意表を突く、自由で斬新な発想によって、われわれを非日常的な世界に誘う」絵画展となっていました。会場に入るとまず、日本でも大人気の若冲の白い象の屏風が目に入ります。さらに精巧な鶏の絵(左ポスターの中央)が続き、圧巻は《旭日鳳凰画》(右ポスターの上部)。鳳凰の羽の一枚一枚が丁寧に描かれ、足のつぶつぶした部分も描き込まれていました。色彩も豊かで若冲の想像力のすごさに脱帽。虎の絵は

先日、上京したついでに、上野公園内の東京都美術館に「奇想の系譜展」(左ポスター)を見に行ってきました。美術史家の辻惟雄氏の著書『奇想の系譜』で紹介されている、江戸時代の画家6名(岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、歌川国芳)に加えて、白隠慧鶴、鈴木其一の8名の絵画を取り上げたもので、「因習の殻を打ち破り意表を突く、自由で斬新な発想によって、われわれを非日常的な世界に誘う」絵画展となっていました。会場に入るとまず、日本でも大人気の若冲の白い象の屏風が目に入ります。さらに精巧な鶏の絵(左ポスターの中央)が続き、圧巻は《旭日鳳凰画》(右ポスターの上部)。鳳凰の羽の一枚一枚が丁寧に描かれ、足のつぶつぶした部分も描き込まれていました。色彩も豊かで若冲の想像力のすごさに脱帽。虎の絵は

他の画家も描いていますが、若冲の虎は輪郭部分に少し影が描かれ、それが今にも飛び出してきそうな臨場感をもたらしていました。次に気にいったのが蕭白。《雪山童子図》(左ポスター右上の木に上った童子と青鬼)と《群仙図屏風》(右ポスターの下の部分)の青い衣を着た仙人が龍にまたがっている場面。蕭白は鮮やかな青が特徴のようですが、これも非常に丁寧に描かれ、さらに龍は恐怖を抱かせるよりも、むしろ滑稽な印象(眼が少し当惑しているような)を与えます。青鬼もあまり怖くなく、虎のふんどしをしているのが面白いところです。また、江戸琳派の奇才、鈴木其一の《百鳥百獣図》(左図)は、細密な筆致で鶏など鳥を描く一方、象やラクダのような動物は、想像の産物という現実と想像が入り混じった絵となっていました。

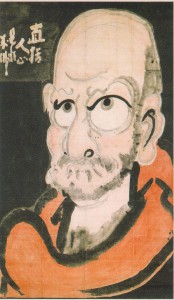

他の画家も描いていますが、若冲の虎は輪郭部分に少し影が描かれ、それが今にも飛び出してきそうな臨場感をもたらしていました。次に気にいったのが蕭白。《雪山童子図》(左ポスター右上の木に上った童子と青鬼)と《群仙図屏風》(右ポスターの下の部分)の青い衣を着た仙人が龍にまたがっている場面。蕭白は鮮やかな青が特徴のようですが、これも非常に丁寧に描かれ、さらに龍は恐怖を抱かせるよりも、むしろ滑稽な印象(眼が少し当惑しているような)を与えます。青鬼もあまり怖くなく、虎のふんどしをしているのが面白いところです。また、江戸琳派の奇才、鈴木其一の《百鳥百獣図》(左図)は、細密な筆致で鶏など鳥を描く一方、象やラクダのような動物は、想像の産物という現実と想像が入り混じった絵となっていました。 禅僧、白隠の《達磨図》(右図)は大胆な筆致で朱と黒がコントラストを成しています。白隠80歳の時の大作だそうで、高齢を感じさせないエネルギッシュな作となっています。また、国芳の《相馬の古内裏》(図)は巨大な骸骨が描かれた大胆な構図。西洋でもブリューゲルなど、「奇想の画家」がいますが、彼らに負けない「奇想の画家」たちが日本にもいたことは、誇らしい限りです。

禅僧、白隠の《達磨図》(右図)は大胆な筆致で朱と黒がコントラストを成しています。白隠80歳の時の大作だそうで、高齢を感じさせないエネルギッシュな作となっています。また、国芳の《相馬の古内裏》(図)は巨大な骸骨が描かれた大胆な構図。西洋でもブリューゲルなど、「奇想の画家」がいますが、彼らに負けない「奇想の画家」たちが日本にもいたことは、誇らしい限りです。

美術館を訪れる前夜には、友人と恵比寿のシャトーレストラン 「ジョエル・ロビュション」(左写真)に夕食を食べに行きました。店内もゴージャスな空間

「ジョエル・ロビュション」(左写真)に夕食を食べに行きました。店内もゴージャスな空間 で、サービスもきめ細かいものでした。コース、最初のアミューズは「サーモンフリヴォリテ さわやかなワサビの香り」(右写真)。見た目もきれいで金箔がついていました(このコースはどの料理にも金箔がかかっていました)。次は「鳥取県産 大山どりとフォアグラのマルブレ、セロリラヴのピュレと金柑のコンフィチュール)(右下写真)。厚切りのフォワグラはこれだけでもお腹一杯になりそうでした。「大根のヴルーテ ウナギのフュメを添えて」(下写真)は、絶品のポタージュスープでした。メインは「平目のポワレ」(左写真)と肉は仔羊を選びました。平目のポワレはノイリー風味のソースと白ワインが入ったもので、非常においしかったです。デザートはサヴァラン(写真)。サヴァランに林檎と薔薇の花びらが入ったシロップ、フランボワーズが色取りを添えています。最後にコーヒーとミニャルディーズ(小さなマカロンなど)。飲み物もシャンパン(ブーブ・

で、サービスもきめ細かいものでした。コース、最初のアミューズは「サーモンフリヴォリテ さわやかなワサビの香り」(右写真)。見た目もきれいで金箔がついていました(このコースはどの料理にも金箔がかかっていました)。次は「鳥取県産 大山どりとフォアグラのマルブレ、セロリラヴのピュレと金柑のコンフィチュール)(右下写真)。厚切りのフォワグラはこれだけでもお腹一杯になりそうでした。「大根のヴルーテ ウナギのフュメを添えて」(下写真)は、絶品のポタージュスープでした。メインは「平目のポワレ」(左写真)と肉は仔羊を選びました。平目のポワレはノイリー風味のソースと白ワインが入ったもので、非常においしかったです。デザートはサヴァラン(写真)。サヴァランに林檎と薔薇の花びらが入ったシロップ、フランボワーズが色取りを添えています。最後にコーヒーとミニャルディーズ(小さなマカロンなど)。飲み物もシャンパン(ブーブ・ クリコ)、白、赤ワインと料理に合ったワインが出てきて大満

クリコ)、白、赤ワインと料理に合ったワインが出てきて大満 足。おいし

足。おいし い料理と楽しい会話に時を

い料理と楽しい会話に時を 忘れ、気がつくと4時間も経っていました。

忘れ、気がつくと4時間も経っていました。

先日、天王寺の大阪市立美術館に「フェルメール展」を見に行ってきました。今回はフェルメールの6作品がきました。まず、初期の頃の宗教画《マルタとマリアの家のキリスト》と風俗画《取り持ち女》(左図)。「取り持ち女」は「やり手婆」とも呼ばれ、売春宿の光景を描いたもので、右の女性がお金を受取ろうとしており、男性客の手がもう彼女の胸に触れている、というもの。「取り持ち女」は老女で、いかにもそれらしい表情(卑屈な、またはおもねるような表情)をしています。左手の酒の入ったグラスを片手に持って笑

先日、天王寺の大阪市立美術館に「フェルメール展」を見に行ってきました。今回はフェルメールの6作品がきました。まず、初期の頃の宗教画《マルタとマリアの家のキリスト》と風俗画《取り持ち女》(左図)。「取り持ち女」は「やり手婆」とも呼ばれ、売春宿の光景を描いたもので、右の女性がお金を受取ろうとしており、男性客の手がもう彼女の胸に触れている、というもの。「取り持ち女」は老女で、いかにもそれらしい表情(卑屈な、またはおもねるような表情)をしています。左手の酒の入ったグラスを片手に持って笑 い顔を鑑賞者の方に向けているのは、一説によれば、フェルメールの自画像だとか。皮肉な視線とも言えるでしょう。目玉はやはり、《手紙を書く女》(右図)。白い毛皮のついた黄色の流行の衣装をまとい、手紙を書いている途中で、ふと、こちらに目を向けた、という感じ。髪のリボンや真珠のイヤリングがいかにも金持ちのお嬢様然としています。すこし微笑んでいる表情にも初々しさが感じられます。また、《恋文》(左図)は示唆に富んだ作品で、右手に恋文を持ち、左手にはシターという楽器(シターは恋愛と関係の深いモチーフだとか)を持った女性が召使いの女の方に目を向けています。画面手前には放り出されたスリッパに箒、奥にも洗濯かごがあり、どうやら恋に熱中して家事を疎かにしている様子が描かれているようです。奥の部屋の様子を描いていますが、鏡に映った姿を描いたものとする研究者もいるそうです。確かに、鏡かもわかりません。

い顔を鑑賞者の方に向けているのは、一説によれば、フェルメールの自画像だとか。皮肉な視線とも言えるでしょう。目玉はやはり、《手紙を書く女》(右図)。白い毛皮のついた黄色の流行の衣装をまとい、手紙を書いている途中で、ふと、こちらに目を向けた、という感じ。髪のリボンや真珠のイヤリングがいかにも金持ちのお嬢様然としています。すこし微笑んでいる表情にも初々しさが感じられます。また、《恋文》(左図)は示唆に富んだ作品で、右手に恋文を持ち、左手にはシターという楽器(シターは恋愛と関係の深いモチーフだとか)を持った女性が召使いの女の方に目を向けています。画面手前には放り出されたスリッパに箒、奥にも洗濯かごがあり、どうやら恋に熱中して家事を疎かにしている様子が描かれているようです。奥の部屋の様子を描いていますが、鏡に映った姿を描いたものとする研究者もいるそうです。確かに、鏡かもわかりません。

こうした風俗画はいろいろな意味が込められていて、同じく17

世紀のオランダ画家ハブリエル・メツーの二部作《手紙を書く男》と《手紙を読む女》(図版)が非常に興味深かったです。《手紙を書く男》はハンサムな金持ちの男性(少し女性的)が恋文を書いている様子が描かれ、《手紙を読む女》は、彼から届いた恋文を窓際で女性が読んで(彼女も流行の豪華な服を着ている)います。後景には召使いの女が絵にかかったカーテンを掃除のためか、あけており、そこには荒海が描かれていて、恋の行く末を暗示しているようです。この絵にも片方のスリッパが意味ありげに放り出されています。

世紀のオランダ画家ハブリエル・メツーの二部作《手紙を書く男》と《手紙を読む女》(図版)が非常に興味深かったです。《手紙を書く男》はハンサムな金持ちの男性(少し女性的)が恋文を書いている様子が描かれ、《手紙を読む女》は、彼から届いた恋文を窓際で女性が読んで(彼女も流行の豪華な服を着ている)います。後景には召使いの女が絵にかかったカーテンを掃除のためか、あけており、そこには荒海が描かれていて、恋の行く末を暗示しているようです。この絵にも片方のスリッパが意味ありげに放り出されています。

この展覧会では、17世紀の代表的なオランダ画家たちの肖像画や神話画、宗教画、風景画、静物画、風俗画が出展され、その最後の部屋にフェルメールの絵が展示されていました。フェルメールの絵はもともと小品が多いこともあり、小さな絵の周りに人だかりができ、鑑賞するのも一苦労でした。それでもオランダ絵画を満喫できました。

フェルメール展の前に、あべのハルカスにあるフレンチレストランEO(谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』Eloge de l’Ombreの頭文字で、フランスの有名なシェフ、ベルナール・ロワゾーに師事した山口シェフの店)でランチを頂きました。前菜は鯛のカルパッチョ(刺身くらいの厚さ)の入ったサラダ(左写真)。鯛もおいしかったですが、さつまいものチップが美味!ソースはブロッコリーのソースとオレンジのソースと2種類かかっていま

フェルメール展の前に、あべのハルカスにあるフレンチレストランEO(谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』Eloge de l’Ombreの頭文字で、フランスの有名なシェフ、ベルナール・ロワゾーに師事した山口シェフの店)でランチを頂きました。前菜は鯛のカルパッチョ(刺身くらいの厚さ)の入ったサラダ(左写真)。鯛もおいしかったですが、さつまいものチップが美味!ソースはブロッコリーのソースとオレンジのソースと2種類かかっていま す。赤いのは赤かぶ。次に「さつまいものふわふわスープ」(右写

す。赤いのは赤かぶ。次に「さつまいものふわふわスープ」(右写 真)。小さなガラス容器に、少し泡だてたさつまいものスープが入っていて、コンソメのジュレも舌触りが良く、おいしかったです(写真)。メインはサワラの料理。サワラは半生ということでしたが、皮の部分はカリッと焼けていました(写真)。付け合わせは菜の花に大根。デザートは苺のソルベ(シャーベット:写真)。見た目も春らしい一品でした。今冬は関西では雪が積もることもなく、春が訪れそうです。

真)。小さなガラス容器に、少し泡だてたさつまいものスープが入っていて、コンソメのジュレも舌触りが良く、おいしかったです(写真)。メインはサワラの料理。サワラは半生ということでしたが、皮の部分はカリッと焼けていました(写真)。付け合わせは菜の花に大根。デザートは苺のソルベ(シャーベット:写真)。見た目も春らしい一品でした。今冬は関西では雪が積もることもなく、春が訪れそうです。