BLOG

先日、生駒市の北にあるフレンチレストラン「ル・ノール」にラン

先日、生駒市の北にあるフレンチレストラン「ル・ノール」にラン チを食べに行ってきました。カウンター10席の小さな店ですが、シェフはフランスで修業してきた方で、奥さまもソムリエ兼チーズの専門家とか。前菜は太刀魚とほたるイカ、水菜のサラダ(写真左)。次にカリフラワーのポタージュ(写真右)。このスープはルイ15世の愛妾デュ・バリー夫人の名前がついているとか。マリー・アントワネットがルイ16世のもとに嫁いだ時、彼女がデュ・バリー夫人と

チを食べに行ってきました。カウンター10席の小さな店ですが、シェフはフランスで修業してきた方で、奥さまもソムリエ兼チーズの専門家とか。前菜は太刀魚とほたるイカ、水菜のサラダ(写真左)。次にカリフラワーのポタージュ(写真右)。このスープはルイ15世の愛妾デュ・バリー夫人の名前がついているとか。マリー・アントワネットがルイ16世のもとに嫁いだ時、彼女がデュ・バリー夫人と 反目したので有名です。デュ・バリー夫人は娼婦上がりの女性で、ハプスブルク家の皇女マリー・アント

反目したので有名です。デュ・バリー夫人は娼婦上がりの女性で、ハプスブルク家の皇女マリー・アント ワネットにすれば「下賤の女」ということで、口を一切きかなかったのですが、プライドを傷つけられたデュ・バリー夫人がルイ15世に訴えて、アントワネットは無理やり声をかける羽目になったというもの。フランス革命が始まると、デュ・バリー夫人はいち早くイギリスに亡命しますが、残してきた宝石を取りにのこのこフラン

ワネットにすれば「下賤の女」ということで、口を一切きかなかったのですが、プライドを傷つけられたデュ・バリー夫人がルイ15世に訴えて、アントワネットは無理やり声をかける羽目になったというもの。フランス革命が始まると、デュ・バリー夫人はいち早くイギリスに亡命しますが、残してきた宝石を取りにのこのこフラン スに戻ってきたため、逮捕されギロチンにかけられてしまいます。栄華を極めた二人の女性はどちらも悲劇的な最期を遂げたことになります。ポタージュ、こくがあって本当においしかったです。メインは鴨肉のオレンジソース煮を選びました(写真)。ハンガリー産の鴨肉ということですが、しっかりした肉質で臭みもなくオレンジソース(パプリカ、レンズ豆、じゃがいも、芽キャベツの付け合わせ)とまさにぴったりマッチしていました。シェフはジビエが好きなようで、ランチメニューには猪の肉、鴨肉、鶉肉などが並んでいました。ウズラは日本ではウズラの卵しか普通食べませんが、フランスでは御馳走の一つで、ペロー童話で「長靴をはいた猫」が王様に献上するのもウズラとなっています。チーズの品ぞろえが豊富なので、チーズを三種類取りました(写真)。一つ目はブリーチーズに近い「ピエール・ロベール」、昨年行ったクレルモンフェランあたりで取れる「モン・ドール」(これは、レンジで少し温めて、中がとろりととろけ出していて、すごくおいしかったです)。三つ目はヤギのチーズ、ボンド・ド・ソローニュ。これも非常においしかったです!もちろん、赤ワインと一緒に頂きました。デザートはアールグレイのシフォンケーキとマロンクリーム、ゴマのブラマンジェと奈良産の苺(写真)。どれもおいしく頂きました。デザートとチーズの皿はリモージュ焼だそうで、なかなか素晴らしいものでした。小雪のちらつく寒い日でしたが、お腹も心も温まったひと時でした。

スに戻ってきたため、逮捕されギロチンにかけられてしまいます。栄華を極めた二人の女性はどちらも悲劇的な最期を遂げたことになります。ポタージュ、こくがあって本当においしかったです。メインは鴨肉のオレンジソース煮を選びました(写真)。ハンガリー産の鴨肉ということですが、しっかりした肉質で臭みもなくオレンジソース(パプリカ、レンズ豆、じゃがいも、芽キャベツの付け合わせ)とまさにぴったりマッチしていました。シェフはジビエが好きなようで、ランチメニューには猪の肉、鴨肉、鶉肉などが並んでいました。ウズラは日本ではウズラの卵しか普通食べませんが、フランスでは御馳走の一つで、ペロー童話で「長靴をはいた猫」が王様に献上するのもウズラとなっています。チーズの品ぞろえが豊富なので、チーズを三種類取りました(写真)。一つ目はブリーチーズに近い「ピエール・ロベール」、昨年行ったクレルモンフェランあたりで取れる「モン・ドール」(これは、レンジで少し温めて、中がとろりととろけ出していて、すごくおいしかったです)。三つ目はヤギのチーズ、ボンド・ド・ソローニュ。これも非常においしかったです!もちろん、赤ワインと一緒に頂きました。デザートはアールグレイのシフォンケーキとマロンクリーム、ゴマのブラマンジェと奈良産の苺(写真)。どれもおいしく頂きました。デザートとチーズの皿はリモージュ焼だそうで、なかなか素晴らしいものでした。小雪のちらつく寒い日でしたが、お腹も心も温まったひと時でした。

先日、大阪サンケイホールで行われた「万作萬斎 新春狂言」を見に行ってきました(ポスター)。まず、謡始で萬斎の息子2人の小舞の後、萬斎がレクチャートークとして、今年の演目の説明を洒脱な口調でしてくれました。今年は戌年ということで、それに因んで犬が登場する演目を選んだそうで、二つ目の「政頼」はこれまであまり演じられてこなかった珍しい演目とのこと。まずは「二人大名」。野遊びに出かけた二人の大名が、通りがかりの者を脅かして太刀持ちのお供に仕立てる。しかし太刀を持たされた男は逆に、刀を振りかざして大名を脅し、二人の小刀や上着(素袍)を取り上げ、烏帽子を鶏冠に見立てて鶏の蹴り合いの真似をさせたり、犬の噛み合いをさせたり、起き上がり小法師の真似をさせたりして興じる、というもの。権力関係が逆転するところに狂言の面白みがあるわけですが、特に、衣服などを取り上げられる度に、刀を眼の前にかざされた大名たちが「危ない、危ない」と声を揃えて言うところは笑いが止まりませんでした。また起き上がり小法師の場面も体を左右に揺らした後、くるりと一回転するあたりが面白みがありました。この従者を演じたのが万作でしたが、小柄ながら足の運び、腰の据わり方がさすが「人間国宝」と言われるだけのものがありました。もう一つの「政頼」は、地獄の話で、仏教が栄えて極楽に行く人間が増えて地獄が不景気になり、閻魔大王じきじきに六道の辻まで亡者を迎えに行く、という話。そこにやって来たのが「政頼」という鷹匠で、殺生の罪で地獄に連れて行こうとする閻魔大王に対して、政頼は殺生をしたのは鷹で、自分には罪がないと言い開きをし、鷹狩の説明をします。鷹狩に興味を持った大王が鷹狩の真似ごとをすることになり、そこには着ぐるみの犬が登場する、というもの。鷹匠役が萬斎で、巧みに鷹を飛ばす早業が見ものでした。あっという間の2時間余りでしたが、一つ残念なのはもう少し萬斎のケレン味の効いた動きを見てみたかったと思います。

先日、大阪サンケイホールで行われた「万作萬斎 新春狂言」を見に行ってきました(ポスター)。まず、謡始で萬斎の息子2人の小舞の後、萬斎がレクチャートークとして、今年の演目の説明を洒脱な口調でしてくれました。今年は戌年ということで、それに因んで犬が登場する演目を選んだそうで、二つ目の「政頼」はこれまであまり演じられてこなかった珍しい演目とのこと。まずは「二人大名」。野遊びに出かけた二人の大名が、通りがかりの者を脅かして太刀持ちのお供に仕立てる。しかし太刀を持たされた男は逆に、刀を振りかざして大名を脅し、二人の小刀や上着(素袍)を取り上げ、烏帽子を鶏冠に見立てて鶏の蹴り合いの真似をさせたり、犬の噛み合いをさせたり、起き上がり小法師の真似をさせたりして興じる、というもの。権力関係が逆転するところに狂言の面白みがあるわけですが、特に、衣服などを取り上げられる度に、刀を眼の前にかざされた大名たちが「危ない、危ない」と声を揃えて言うところは笑いが止まりませんでした。また起き上がり小法師の場面も体を左右に揺らした後、くるりと一回転するあたりが面白みがありました。この従者を演じたのが万作でしたが、小柄ながら足の運び、腰の据わり方がさすが「人間国宝」と言われるだけのものがありました。もう一つの「政頼」は、地獄の話で、仏教が栄えて極楽に行く人間が増えて地獄が不景気になり、閻魔大王じきじきに六道の辻まで亡者を迎えに行く、という話。そこにやって来たのが「政頼」という鷹匠で、殺生の罪で地獄に連れて行こうとする閻魔大王に対して、政頼は殺生をしたのは鷹で、自分には罪がないと言い開きをし、鷹狩の説明をします。鷹狩に興味を持った大王が鷹狩の真似ごとをすることになり、そこには着ぐるみの犬が登場する、というもの。鷹匠役が萬斎で、巧みに鷹を飛ばす早業が見ものでした。あっという間の2時間余りでしたが、一つ残念なのはもう少し萬斎のケレン味の効いた動きを見てみたかったと思います。

お正月は、家族3人で暮に作った簡単なおせち料理を食べました(写真2枚)。あとは黒豆となます、お雑煮。正月3が日は寝正月(3日はさすがに体を動かしにジムで軽くエアロ)。正月が明けてからは、昨年と同様に「浪漫」にランチを食べに行ってきました。「浪漫」でも1月は正月にちなんだ料理が出ます。まずは蕪蒸し(写真左:蕪と甘鯛に蕗のとう)。

お正月は、家族3人で暮に作った簡単なおせち料理を食べました(写真2枚)。あとは黒豆となます、お雑煮。正月3が日は寝正月(3日はさすがに体を動かしにジムで軽くエアロ)。正月が明けてからは、昨年と同様に「浪漫」にランチを食べに行ってきました。「浪漫」でも1月は正月にちなんだ料理が出ます。まずは蕪蒸し(写真左:蕪と甘鯛に蕗のとう)。 甘鯛は京都では「グジ」と呼ばれていますが、魚屋にはめったに出て

甘鯛は京都では「グジ」と呼ばれていますが、魚屋にはめったに出て いません(料亭の方に行くのでしょう)。次が炭でゆっくり焼いた餅にカラスミを挟んだもの(カラスミも自家製で、柔らかいものでした)。お椀(写真右)は鱧のすり身と八条水菜を合わせたものを蒸して、澄まし汁に入れたもので、水菜の歯ごたえも良く、鰹と昆布でとった出汁も絶品でした!八寸がお正月料理(写真)。大きな牛蒡は中をくりぬいてゆでたもの。レンコン、

いません(料亭の方に行くのでしょう)。次が炭でゆっくり焼いた餅にカラスミを挟んだもの(カラスミも自家製で、柔らかいものでした)。お椀(写真右)は鱧のすり身と八条水菜を合わせたものを蒸して、澄まし汁に入れたもので、水菜の歯ごたえも良く、鰹と昆布でとった出汁も絶品でした!八寸がお正月料理(写真)。大きな牛蒡は中をくりぬいてゆでたもの。レンコン、 丸く切った金時人参、田作り、黒豆、あんぽ柿、数の子は昔なが

丸く切った金時人参、田作り、黒豆、あんぽ柿、数の子は昔なが らの干したものを数日かけて戻したもので、柔らかい歯ごたえ。鰊の昆布巻きも、昆布が柔らかくて噛むとすぐ切れてお年寄りも心配なく食べれるものでした。絶品が、すっぽん味噌を挟んだくわいで、これまで食べたことのない味わいでした。次が赤甘鯛(写真)の炭火焼で、鱗ごと食べれる、というもの。大将手打ちの10割そばを頂いたあと、麦とろ(写真)は自然薯を下ろしたもので、正月3日に食べる習わしとか。デザートも同じく自然薯を使った上用饅頭(写真)。大

らの干したものを数日かけて戻したもので、柔らかい歯ごたえ。鰊の昆布巻きも、昆布が柔らかくて噛むとすぐ切れてお年寄りも心配なく食べれるものでした。絶品が、すっぽん味噌を挟んだくわいで、これまで食べたことのない味わいでした。次が赤甘鯛(写真)の炭火焼で、鱗ごと食べれる、というもの。大将手打ちの10割そばを頂いたあと、麦とろ(写真)は自然薯を下ろしたもので、正月3日に食べる習わしとか。デザートも同じく自然薯を使った上用饅頭(写真)。大 将の話では、和菓子屋で売っている上用饅頭はふくらし粉

将の話では、和菓子屋で売っている上用饅頭はふくらし粉 などを使った白いもので、昔ながらの自然薯を使うところは少ないとか。今回も、見た目よりも質を大事にする丁寧な料理を頂き、皆満足して帰りました。

などを使った白いもので、昔ながらの自然薯を使うところは少ないとか。今回も、見た目よりも質を大事にする丁寧な料理を頂き、皆満足して帰りました。

木津市役所の向いにあるイタリアレストラン「リストランテ ナカモト」

木津市役所の向いにあるイタリアレストラン「リストランテ ナカモト」 に先日、ランチに行ってきました。木津という結構、辺鄙なところにあるにも関わらず、店の前にプレートやメニュー表がなく、前を通ってもレストランだとは全く気付かないという、つまり「一見さんお断り」感が明確な店となっています。店内はテーブル席が幾つかと個室だけで、今回は個室に案内してもらいました。まずは、「始まり」(アミューズ・グール)ということで、かぼちゃのムースに牛蒡のフリット(写真左)をロン

に先日、ランチに行ってきました。木津という結構、辺鄙なところにあるにも関わらず、店の前にプレートやメニュー表がなく、前を通ってもレストランだとは全く気付かないという、つまり「一見さんお断り」感が明確な店となっています。店内はテーブル席が幾つかと個室だけで、今回は個室に案内してもらいました。まずは、「始まり」(アミューズ・グール)ということで、かぼちゃのムースに牛蒡のフリット(写真左)をロン ヴァルディア地方のスパークリングワインと一緒に頂きました。次が「季節のお野菜」(写真右)ということで、30種類の盛

ヴァルディア地方のスパークリングワインと一緒に頂きました。次が「季節のお野菜」(写真右)ということで、30種類の盛 りだくさんな地元の野菜にリコッタチーズ、オリーブオイルのムースが載っていました。これだけで食べ応え十分!黒い粒は「土」を表す黒オリーヴ。次に「サワラ、秋田さんの山城ネギ」(写真左下)。サワラのフリットでパリパリの歯ごたえがありました。「香住から届く、セコガニ」は別料金でしたが、試しに二人で一人前を頼んでみました(写真右下)。頼んで大正解で、

りだくさんな地元の野菜にリコッタチーズ、オリーブオイルのムースが載っていました。これだけで食べ応え十分!黒い粒は「土」を表す黒オリーヴ。次に「サワラ、秋田さんの山城ネギ」(写真左下)。サワラのフリットでパリパリの歯ごたえがありました。「香住から届く、セコガニ」は別料金でしたが、試しに二人で一人前を頼んでみました(写真右下)。頼んで大正解で、 ボイルしたセコガニは新鮮で、フィリピンのフルーツオイルとヴィネガーを合わせたソースをかけて頂きますが、ソースとの相性もぴったりでした。次はバベッテ(白の

ボイルしたセコガニは新鮮で、フィリピンのフルーツオイルとヴィネガーを合わせたソースをかけて頂きますが、ソースとの相性もぴったりでした。次はバベッテ(白の パスタ)と、アマゾンのカカオを練り込んだ「黒いアンニョロッティ」(黒のパスタ)。写真左は茹でる前のパスタで、特に「アンニョロッティ」(写真右)が絶品で、中にチーズが入っていて、口の中で溶けるようでした。肉料理は「堺から届く、田中さんの豚」ということで、豚肉のローストにトリュフが載った贅沢な一品

パスタ)と、アマゾンのカカオを練り込んだ「黒いアンニョロッティ」(黒のパスタ)。写真左は茹でる前のパスタで、特に「アンニョロッティ」(写真右)が絶品で、中にチーズが入っていて、口の中で溶けるようでした。肉料理は「堺から届く、田中さんの豚」ということで、豚肉のローストにトリュフが載った贅沢な一品 (写真)。デザートは青リンゴのババ、マカロンなど(写真)で、ルイボスティ(オレンジとショコラの香りの紅茶)と一緒に頂きましたが、デザートを全部食べきれないほど、満腹となりました。どの料理も非常に凝っていて

(写真)。デザートは青リンゴのババ、マカロンなど(写真)で、ルイボスティ(オレンジとショコラの香りの紅茶)と一緒に頂きましたが、デザートを全部食べきれないほど、満腹となりました。どの料理も非常に凝っていて 、非常に丁寧に調理されており、見た目も美しく満足のいくものでした。

、非常に丁寧に調理されており、見た目も美しく満足のいくものでした。

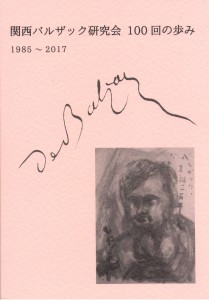

関西バルザック研究会が1985年に発足してから今年の8月で、100回目となることを記念して、研究会の重鎮、柏木隆雄先生の主導のもと、記念誌を発行することになりました(表紙の写真)。表紙のバルザックの絵は、亡き九野民也先生がバルザック生誕200周年を記念して描かれたバルザックの肖像画です。九野先生の他にも、研究会を立ち上げた道宗照夫先生や中堂恒朗先生もすでに亡くなられ、32年という月日の重さが感じられます。私は会の発足の一年後に研究会に入りましたが、その時はまだ大学院博士課程に籍を置いていて、研究者の卵に過ぎませんでした。それ以来、研究のノウハウや新しい研究動向、研究発表の仕方などいろいろ教えてもらいました。記念誌の寄稿者には東京バルザック研究会を代表して私市保彦先生、大矢タカヤス先生、さらに13名の研究会のメンバーが名を連ね、研究会の思い出や関西を訪れたフランス人研究者との交流などをエセーの形で掲載しています。驚くべきは、第1回から第100回までの記録(発表者、発表タイトル、日時など)がきちんと残っていて、それを記録としてまとめることができたことです。これも、代々の世話人の方々の尽力のおかげでしょう。私もアルバ

関西バルザック研究会が1985年に発足してから今年の8月で、100回目となることを記念して、研究会の重鎮、柏木隆雄先生の主導のもと、記念誌を発行することになりました(表紙の写真)。表紙のバルザックの絵は、亡き九野民也先生がバルザック生誕200周年を記念して描かれたバルザックの肖像画です。九野先生の他にも、研究会を立ち上げた道宗照夫先生や中堂恒朗先生もすでに亡くなられ、32年という月日の重さが感じられます。私は会の発足の一年後に研究会に入りましたが、その時はまだ大学院博士課程に籍を置いていて、研究者の卵に過ぎませんでした。それ以来、研究のノウハウや新しい研究動向、研究発表の仕方などいろいろ教えてもらいました。記念誌の寄稿者には東京バルザック研究会を代表して私市保彦先生、大矢タカヤス先生、さらに13名の研究会のメンバーが名を連ね、研究会の思い出や関西を訪れたフランス人研究者との交流などをエセーの形で掲載しています。驚くべきは、第1回から第100回までの記録(発表者、発表タイトル、日時など)がきちんと残っていて、それを記録としてまとめることができたことです。これも、代々の世話人の方々の尽力のおかげでしょう。私もアルバ ムをあちこちひっくり返して、

ムをあちこちひっくり返して、 研究会と関わりのある写真を探し出し、掲載することができました。しかし、国際シンポジウムを除いては、研究会の光景を写真に撮っていないので、宴会場面ばかりの写真となっているのも、関西バルザック研究会の特色かもわかりません。先日の12月の研究会でも懇親会は、女性学講演会の懇親会と同じ「びすとろぽたじぇ」で盛大に行いました。写真は、食事の前に挨拶される柏木先生、料理を準備する肥田シェフたち

研究会と関わりのある写真を探し出し、掲載することができました。しかし、国際シンポジウムを除いては、研究会の光景を写真に撮っていないので、宴会場面ばかりの写真となっているのも、関西バルザック研究会の特色かもわかりません。先日の12月の研究会でも懇親会は、女性学講演会の懇親会と同じ「びすとろぽたじぇ」で盛大に行いました。写真は、食事の前に挨拶される柏木先生、料理を準備する肥田シェフたち 。今回の料理で絶品だったのは、「豚肉の黒ビール煮」(写真)。柔らかく煮た豚肉は

。今回の料理で絶品だったのは、「豚肉の黒ビール煮」(写真)。柔らかく煮た豚肉は 舌がとろけるほどおいしかったです。「デザートの盛り合わせ」はチョコレートのテリーヌが濃厚な味でしたが、何と言っても、クリスマスにちなんだ「シュトーレン」(写真)でしょう。

舌がとろけるほどおいしかったです。「デザートの盛り合わせ」はチョコレートのテリーヌが濃厚な味でしたが、何と言っても、クリスマスにちなんだ「シュトーレン」(写真)でしょう。

関西バルザック研究会は、何か催し事がある時にはたちまち、協力体制が出来上がるという団結力が一番の誇りです。今後、さらに研究会が飛躍していくことを願っています。

12月16日の女性学講演会の後、玉出のフレンチレストラン

12月16日の女性学講演会の後、玉出のフレンチレストラン 「びすとろぽたじぇ」で、懇親会を行いました。参加者は18名で、中には15年ぶりに顔を見せて下さった方や、卒業生が4年ぶりに来てくれ(写真:菊田さんと川人さん)たり、本当になつかしい限りでした。日本でもヌーヴェル・キュイジーヌで一躍有名になったポール・ボギューズに若い頃師事したという、肥田シェフが腕を振るってくれました。今回のメニューはパンプキンスープ(写真):パンプキンに生クリームが

「びすとろぽたじぇ」で、懇親会を行いました。参加者は18名で、中には15年ぶりに顔を見せて下さった方や、卒業生が4年ぶりに来てくれ(写真:菊田さんと川人さん)たり、本当になつかしい限りでした。日本でもヌーヴェル・キュイジーヌで一躍有名になったポール・ボギューズに若い頃師事したという、肥田シェフが腕を振るってくれました。今回のメニューはパンプキンスープ(写真):パンプキンに生クリームが 入ったすごくこくのあるおいしいスープでした。次が

入ったすごくこくのあるおいしいスープでした。次が 前菜盛り合わせ(写真:パテカンパーニュ、リエットのカナッペ、自家製ロースハム、キャロットラぺ、根セロリ、鰯のマリネ)。鰯は白ワインと酢につけたそうで、生臭さが全くないものでした。人参のすりおろしもいい味が出ていました。メインは2品。まず「鱈と帆立のムースパイ包み焼き、ソース・ショソン」(写真)。鱈と帆立のムースは口触りもふんわりと柔らかく、それをパリっとしたパイで包んで

前菜盛り合わせ(写真:パテカンパーニュ、リエットのカナッペ、自家製ロースハム、キャロットラぺ、根セロリ、鰯のマリネ)。鰯は白ワインと酢につけたそうで、生臭さが全くないものでした。人参のすりおろしもいい味が出ていました。メインは2品。まず「鱈と帆立のムースパイ包み焼き、ソース・ショソン」(写真)。鱈と帆立のムースは口触りもふんわりと柔らかく、それをパリっとしたパイで包んで いて絶品。ソースは卵黄を乳濁化させたベアルネーズソースにトマトピューレが入ったショロン

いて絶品。ソースは卵黄を乳濁化させたベアルネーズソースにトマトピューレが入ったショロン ・ソースで濃厚な味でした。もう一品は「鶏肉のバロティーヌ ソース・アメリケーヌ」(写真)。ひき肉を鶏肉で円筒形に巻き込んだもので、蟹類の入ったソースがかけられています。パスタはホウレンソウのパスタ。このあたりでお腹一杯となり、パスタ、バロティーヌは全部は食べられず。しかし、デザートは別腹で「盛り合わせ」(写真)はしっかり頂きました。チョコ

・ソースで濃厚な味でした。もう一品は「鶏肉のバロティーヌ ソース・アメリケーヌ」(写真)。ひき肉を鶏肉で円筒形に巻き込んだもので、蟹類の入ったソースがかけられています。パスタはホウレンソウのパスタ。このあたりでお腹一杯となり、パスタ、バロティーヌは全部は食べられず。しかし、デザートは別腹で「盛り合わせ」(写真)はしっかり頂きました。チョコ ケーキがすごく濃厚でした!お店の構造上、二つのグ

ケーキがすごく濃厚でした!お店の構造上、二つのグ ループに分かれての食事会(写真2枚)でしたが、おいしい食事に楽しい会話の二つを十分に楽しめた一日でした。

ループに分かれての食事会(写真2枚)でしたが、おいしい食事に楽しい会話の二つを十分に楽しめた一日でした。

信州大学でのシャンソン研究会に参加してきました。今年はフランスのシャンソン歌手、バルバラ(写真)の死後20年ということで、フランスではバルバラの映画やCD発売、回顧展などが盛んに行われています。それにちなんで、高岡先生と中祢先生がバルバラについての発表をされました。バルバラは、幼い頃はユダヤ人としてナチスの迫害を受けてフランス中を逃げ回り、彼女が17歳の時に父親が失踪する、といった辛い人生を歩んできたせいか、黒の衣装が彼女のトレードマークで、彼女には自殺願望が強かったようです。しかし、彼女の作る歌詞は哲学的で、人の心を惹きつける深さを持ち、ヨーロッパだけではなく日本でも非常に人気のある歌手でした。彼女の代表曲、「ナントに雨が降る」は行方不明であった父が危篤状態で彼女に会いたがっている、という電話をナントの病院から受けたことがきっかけで作った曲とのこと。後に出版された彼女の回想録では彼女が11歳の時から数年にわたって父親から性的虐待を受けたことが書かれ、父への激しい非難の言葉が見られるそうです。彼女のもう一つの代表曲「黒い鷲」は真夜中、少女の眠っているそばに突然、黒い鷲が大きな翼を広げて舞い降りてくる、という内容ですが、「黒い鷲」は父親の象徴と言われています。父の行為は幼いバルバラに深い心の傷を残し、父親への恨みや憤りに満ちていると思われるのに、慈しみの気持ちを込めてバルバラがこの歌を歌っているのはなぜなのか。高岡先生はこの疑問から発して、ナントの病院で父親と懇意にしていた人から父が4人の子どもたち、特に彼女を愛していた、ということを聞かされ、父を許したのではないか、という結論にいたったそうです。果たして父を許せるのか、というのは判断が難しいところですが、歌うことが彼女の生きる心の糧であった、というのはよくわかります。久しぶりにバルバラを聞いてみようと思っています。

信州大学でのシャンソン研究会に参加してきました。今年はフランスのシャンソン歌手、バルバラ(写真)の死後20年ということで、フランスではバルバラの映画やCD発売、回顧展などが盛んに行われています。それにちなんで、高岡先生と中祢先生がバルバラについての発表をされました。バルバラは、幼い頃はユダヤ人としてナチスの迫害を受けてフランス中を逃げ回り、彼女が17歳の時に父親が失踪する、といった辛い人生を歩んできたせいか、黒の衣装が彼女のトレードマークで、彼女には自殺願望が強かったようです。しかし、彼女の作る歌詞は哲学的で、人の心を惹きつける深さを持ち、ヨーロッパだけではなく日本でも非常に人気のある歌手でした。彼女の代表曲、「ナントに雨が降る」は行方不明であった父が危篤状態で彼女に会いたがっている、という電話をナントの病院から受けたことがきっかけで作った曲とのこと。後に出版された彼女の回想録では彼女が11歳の時から数年にわたって父親から性的虐待を受けたことが書かれ、父への激しい非難の言葉が見られるそうです。彼女のもう一つの代表曲「黒い鷲」は真夜中、少女の眠っているそばに突然、黒い鷲が大きな翼を広げて舞い降りてくる、という内容ですが、「黒い鷲」は父親の象徴と言われています。父の行為は幼いバルバラに深い心の傷を残し、父親への恨みや憤りに満ちていると思われるのに、慈しみの気持ちを込めてバルバラがこの歌を歌っているのはなぜなのか。高岡先生はこの疑問から発して、ナントの病院で父親と懇意にしていた人から父が4人の子どもたち、特に彼女を愛していた、ということを聞かされ、父を許したのではないか、という結論にいたったそうです。果たして父を許せるのか、というのは判断が難しいところですが、歌うことが彼女の生きる心の糧であった、というのはよくわかります。久しぶりにバルバラを聞いてみようと思っています。

研究会の翌日は、信州大学のマイクロバスで、ワイナリー見学に行ってきました。まず、ソムリエの玉村豊男さんの「ヴィラデスト・ワイナリー」では、ちょうどワイン祭りが行われていたので、ワインの試飲(写真左)をしました。何種類か飲んでみましたが、巨峰のスパークリングワインは、ロゼ系で見た目もきれいでおいしかったです。ワインと軽食を取った後、マンズワイン小諸ワイナリーへ。キッコーマンが経営しているワイナリーで「マンズワイン」とか。ガイドツアーがあり、まず葡萄畑へ。この時期はすでに収穫は終わっている

研究会の翌日は、信州大学のマイクロバスで、ワイナリー見学に行ってきました。まず、ソムリエの玉村豊男さんの「ヴィラデスト・ワイナリー」では、ちょうどワイン祭りが行われていたので、ワインの試飲(写真左)をしました。何種類か飲んでみましたが、巨峰のスパークリングワインは、ロゼ系で見た目もきれいでおいしかったです。ワインと軽食を取った後、マンズワイン小諸ワイナリーへ。キッコーマンが経営しているワイナリーで「マンズワイン」とか。ガイドツアーがあり、まず葡萄畑へ。この時期はすでに収穫は終わっている のですが、見学者用にひと畝、実を残してくれていました。シャルドネやメルロー、ソーヴィニョンなどおなじみの品種(写真右:メルローは大きな実で食べてもおいしかった!)の他に、日本の品種も幾つかありました。ピノ・ノワールだけはフランスでしかおいしいワインはできないとか。日本ワインもこのところ、品質が向上してフランスでも賞を取るものも

のですが、見学者用にひと畝、実を残してくれていました。シャルドネやメルロー、ソーヴィニョンなどおなじみの品種(写真右:メルローは大きな実で食べてもおいしかった!)の他に、日本の品種も幾つかありました。ピノ・ノワールだけはフランスでしかおいしいワインはできないとか。日本ワインもこのところ、品質が向上してフランスでも賞を取るものも あり、先日来日したトランプ大統領が乾杯で飲んだワインは白のマンズワインだったとか(ただし、その後はダイエットコークを飲んだそうです)。オーク材の樽(写真)も見せてもらいました。その焼き加減が肉と同じでミディアムとかウェル・ダンとかあるそうです。一樽で300本くらいのワインになるそうで、樽の使用期限は15年くらいとか。ここでもお勧め白ワインの試飲をしました。高地なのでさすがに空気は冷たく、手がかじかみそうになりましたが、ワイン尽くしの一日を満喫しました。

あり、先日来日したトランプ大統領が乾杯で飲んだワインは白のマンズワインだったとか(ただし、その後はダイエットコークを飲んだそうです)。オーク材の樽(写真)も見せてもらいました。その焼き加減が肉と同じでミディアムとかウェル・ダンとかあるそうです。一樽で300本くらいのワインになるそうで、樽の使用期限は15年くらいとか。ここでもお勧め白ワインの試飲をしました。高地なのでさすがに空気は冷たく、手がかじかみそうになりましたが、ワイン尽くしの一日を満喫しました。

先日、奈良に行ってきました。今年は冷え込みが厳しい

先日、奈良に行ってきました。今年は冷え込みが厳しい 日があったせいか、例年より少し紅葉が早まった気がします(写真は猿沢の池から興福寺の塔

日があったせいか、例年より少し紅葉が早まった気がします(写真は猿沢の池から興福寺の塔 を臨む)。11月に入ってから好天が続き、奈良も観光客で賑わっていました。創作料理で注目を浴びている「つくも」(「白」と書いて百に一つ足りない九十九の意味とか)。JR奈良駅から10分くらいのところにありますが、ひっそりした住宅街の一画にあり、通り過ぎても店だと気づかない

を臨む)。11月に入ってから好天が続き、奈良も観光客で賑わっていました。創作料理で注目を浴びている「つくも」(「白」と書いて百に一つ足りない九十九の意味とか)。JR奈良駅から10分くらいのところにありますが、ひっそりした住宅街の一画にあり、通り過ぎても店だと気づかない 「隠れ家」的な店です。夜は「おまかせ料理」コース、一種類しかありませんが、全部で9品、どれも工夫された凝った料理でした。まず、この時期にある正倉院展にちなんだ「先付け」(写真右上)は、ズワイガニの下に生麩がひいてあり、緑の銀杏が色

「隠れ家」的な店です。夜は「おまかせ料理」コース、一種類しかありませんが、全部で9品、どれも工夫された凝った料理でした。まず、この時期にある正倉院展にちなんだ「先付け」(写真右上)は、ズワイガニの下に生麩がひいてあり、緑の銀杏が色 取りを添えています(上に載っているのはトンブリ)。次の「お椀」(写真上)は猿沢の池に浮かぶ「おぼろ月」をイメー

取りを添えています(上に載っているのはトンブリ)。次の「お椀」(写真上)は猿沢の池に浮かぶ「おぼろ月」をイメー ジしたもので、卵豆腐(月)に昆布(ススキ)、その下には蒸し上げたノドグロと松茸が入っています。あっさりした味の上品なお椀でした。次は一見、寿司に見えて、実は鰆のタタキの下のシャリの部分も鰆で、鮪のジュレがかかっているという、凝ったもの(写真右)。赤は庚申大根。白は

ジしたもので、卵豆腐(月)に昆布(ススキ)、その下には蒸し上げたノドグロと松茸が入っています。あっさりした味の上品なお椀でした。次は一見、寿司に見えて、実は鰆のタタキの下のシャリの部分も鰆で、鮪のジュレがかかっているという、凝ったもの(写真右)。赤は庚申大根。白は 辛味大根。野菜は奈良野菜で、マスカルポーネチーズとじゃがいものソース。次の品(写真左上)は米をカネロニで俵のように巻い

辛味大根。野菜は奈良野菜で、マスカルポーネチーズとじゃがいものソース。次の品(写真左上)は米をカネロニで俵のように巻い たもの(もちもち感がたまりません)。カリフラワーのピューレ、上の白いのは、キヌアとカラスミでプチプチとした食感が楽しい!お皿もそれぞれ凝っていて、これは備前焼。5番目は大台ケ原の紅葉をイメージ(写真左)したもので、味間芋を揚げたもの、大きな椎茸、野菜のゼリー寄せの上に人参などの葉型のチップが載っており、松茸のソースがかかっています。見た目もきれいで食べるのがもったいない感じでした。6番目は信州の新そば(8,5割そば)。7番目はまるしん牛肉のステーキ。ご飯はヤキカマスとレンコンのご飯(写真)に赤だし。デザートは11月にある抹茶の口切りにちなんだ趣向で、薄いクッキー生地の蓋の下につぶあん、焼き菓子、マスカルポーネに松の実、くるみが入っていました(写真右)。従来の懐石料理とは全く違い、洋の要素も入れた献立で初めての体験でした。奈良にも観光客用の食事処だけではない、ゆっくりと食事を楽しむお店が増えてきたのは、喜ばしい限りです。

たもの(もちもち感がたまりません)。カリフラワーのピューレ、上の白いのは、キヌアとカラスミでプチプチとした食感が楽しい!お皿もそれぞれ凝っていて、これは備前焼。5番目は大台ケ原の紅葉をイメージ(写真左)したもので、味間芋を揚げたもの、大きな椎茸、野菜のゼリー寄せの上に人参などの葉型のチップが載っており、松茸のソースがかかっています。見た目もきれいで食べるのがもったいない感じでした。6番目は信州の新そば(8,5割そば)。7番目はまるしん牛肉のステーキ。ご飯はヤキカマスとレンコンのご飯(写真)に赤だし。デザートは11月にある抹茶の口切りにちなんだ趣向で、薄いクッキー生地の蓋の下につぶあん、焼き菓子、マスカルポーネに松の実、くるみが入っていました(写真右)。従来の懐石料理とは全く違い、洋の要素も入れた献立で初めての体験でした。奈良にも観光客用の食事処だけではない、ゆっくりと食事を楽しむお店が増えてきたのは、喜ばしい限りです。

友人たちと愛知県の蒲郡クラシックホテルに一泊しました

友人たちと愛知県の蒲郡クラシックホテルに一泊しました (パンフレット)。創業が1912年というまさに「クラシック」なホテルで戦後、米軍に接収されたり、たび重なる台風や地震で甚大な被害を受けたり、営業権が様々な会社を経たりしながらも、100年以上にわたってホテル業を続けているのは素晴らしいことだと思います。昭和天皇・皇后も宿泊された名門ホテルで、建物は城郭風建築(写真右)の外観に内部は大正時代を思わせるレトロな太い木柱やアールデコ様式のデザインで、ゆったりとくつろげるホテルに

(パンフレット)。創業が1912年というまさに「クラシック」なホテルで戦後、米軍に接収されたり、たび重なる台風や地震で甚大な被害を受けたり、営業権が様々な会社を経たりしながらも、100年以上にわたってホテル業を続けているのは素晴らしいことだと思います。昭和天皇・皇后も宿泊された名門ホテルで、建物は城郭風建築(写真右)の外観に内部は大正時代を思わせるレトロな太い木柱やアールデコ様式のデザインで、ゆったりとくつろげるホテルに なっています。海に面した部屋からは竹島を見

なっています。海に面した部屋からは竹島を見 下ろすことができ、夕陽が沈むのもじっくり観察できました。フレンチ料理で有名なので、夕食はメインダイニング(写真)でフレンチ料理を頂きました。さすがに三河湾に面しているだけに、新鮮な魚介類が出て、とりわけオードヴルの「白ミル貝の炙り、帆立貝とサーモンムース茸

下ろすことができ、夕陽が沈むのもじっくり観察できました。フレンチ料理で有名なので、夕食はメインダイニング(写真)でフレンチ料理を頂きました。さすがに三河湾に面しているだけに、新鮮な魚介類が出て、とりわけオードヴルの「白ミル貝の炙り、帆立貝とサーモンムース茸 ゼリーのソース」(写真右)は、見た目もきれいでおいしかったです。同じく「鯛と赤座海老のポワレ 三色ソース」(写真左下)も海老が特に美味でした。「国産牛フィレ肉のカツレツ」は少し量が多くて全部食べきず、デザートの「バニラクリームとチョコレートムースのモンブラン」

ゼリーのソース」(写真右)は、見た目もきれいでおいしかったです。同じく「鯛と赤座海老のポワレ 三色ソース」(写真左下)も海老が特に美味でした。「国産牛フィレ肉のカツレツ」は少し量が多くて全部食べきず、デザートの「バニラクリームとチョコレートムースのモンブラン」 (写真右)も半分でちょうど良い感じでした。ただし、味はどちらも文句なしでした。

(写真右)も半分でちょうど良い感じでした。ただし、味はどちらも文句なしでした。

翌日は眼の前の竹島橋を渡って、竹島へ。ただ、強風が吹いていて(蒲郡はいつでも風が強いそうです!)、吹きさらしの橋 を渡ると、横殴りの風に飛ばされそうになり、足が竦むほどでした(写真左は島から橋を見下ろしたもの。対岸の高いところに建っているのが蒲郡クラシックホテル)。台風などでよく傘が飛んで歩くのも大変な様子がニュースなどで見ますが、暴風雨に翻弄される歩行者と同じ心境になりました。何とか橋を渡りきり、パワースポットである八百富神

を渡ると、横殴りの風に飛ばされそうになり、足が竦むほどでした(写真左は島から橋を見下ろしたもの。対岸の高いところに建っているのが蒲郡クラシックホテル)。台風などでよく傘が飛んで歩くのも大変な様子がニュースなどで見ますが、暴風雨に翻弄される歩行者と同じ心境になりました。何とか橋を渡りきり、パワースポットである八百富神 社にお参り。夏は潮干狩りもできるそうです。その後、蒲郡駅からさらに北の山裾にある蒲郡オレンジパーク(パンフレット)でみかん狩りをしました。蒲郡はみかんで有名だとか。ただ、一番おいしいのは温室みかんで「箱入り娘」というみかんはすごく甘くておいしいそうです。みかん狩りは時間無制限ですが、さすがにみかんは5つも食べるとお腹が一杯になり、籠に入るだけのみかんを取って、お土産に持って帰りました。春はいちご狩り、夏はメロン狩りやぶどう狩りで賑わうそうです。

社にお参り。夏は潮干狩りもできるそうです。その後、蒲郡駅からさらに北の山裾にある蒲郡オレンジパーク(パンフレット)でみかん狩りをしました。蒲郡はみかんで有名だとか。ただ、一番おいしいのは温室みかんで「箱入り娘」というみかんはすごく甘くておいしいそうです。みかん狩りは時間無制限ですが、さすがにみかんは5つも食べるとお腹が一杯になり、籠に入るだけのみかんを取って、お土産に持って帰りました。春はいちご狩り、夏はメロン狩りやぶどう狩りで賑わうそうです。

名古屋大学での学会の後、名古屋駅のマリオッ

名古屋大学での学会の後、名古屋駅のマリオッ トアソシアホテルの最上階52Fにある有名なフレンチレストラン「ミクニ」で友人と夕食を取りました。店の雰囲気もサービスもよく、食事もどれもおいしかったですが、アントレの「タラバ蟹のグレープフルーツのゼリー寄せ 胡瓜とセロリのブリュノワーズ カリフラワーのブルーテ キャビアを添えて」(写真左)は見た目もきれいで、さすがに手の込んだものでした。魚料理は「三重産鰆のポワレ、銀杏、松茸、秋野菜のサフランリゾット添え コキヤージュソース バジリコの香り」(写真右)も同様で、コキヤージュソースというのは蛤のソースだそうです。フレンチだけれども、和のテイストで上手くマッチングしていま

トアソシアホテルの最上階52Fにある有名なフレンチレストラン「ミクニ」で友人と夕食を取りました。店の雰囲気もサービスもよく、食事もどれもおいしかったですが、アントレの「タラバ蟹のグレープフルーツのゼリー寄せ 胡瓜とセロリのブリュノワーズ カリフラワーのブルーテ キャビアを添えて」(写真左)は見た目もきれいで、さすがに手の込んだものでした。魚料理は「三重産鰆のポワレ、銀杏、松茸、秋野菜のサフランリゾット添え コキヤージュソース バジリコの香り」(写真右)も同様で、コキヤージュソースというのは蛤のソースだそうです。フレンチだけれども、和のテイストで上手くマッチングしていま した。鰆は脂がのっていて生臭くなく美味でした。肉料理は「ハンガリー産「食べられる国宝」マンガリッツア豚のロティ カシスのソース 北アカリのピュレと秋トリュフ 彩どり野菜を添えて」(写真)で、マンガリッツア肉はハンガリー本国で「食べられる国宝」と呼ばれるほど貴重で高価な豚肉だそうで、食感は豚肉というよりジビエのようなしっかりした歯ごたえでした。じゃがいものピュレの上にはトリュフが載っているという贅沢なもの。口直しのグラニテの後、ワゴンデザートで、私はフランボワーズケーキなど3種類を頂きました。さすがに満腹で、コーヒーと一緒についてくる小さなマカロンなど小菓子は食べきれず、残念でした。しかし、名古屋の友人と久しぶりにゆっくりおしゃべりができ、楽しいひと時を過ごすことができました。

した。鰆は脂がのっていて生臭くなく美味でした。肉料理は「ハンガリー産「食べられる国宝」マンガリッツア豚のロティ カシスのソース 北アカリのピュレと秋トリュフ 彩どり野菜を添えて」(写真)で、マンガリッツア肉はハンガリー本国で「食べられる国宝」と呼ばれるほど貴重で高価な豚肉だそうで、食感は豚肉というよりジビエのようなしっかりした歯ごたえでした。じゃがいものピュレの上にはトリュフが載っているという贅沢なもの。口直しのグラニテの後、ワゴンデザートで、私はフランボワーズケーキなど3種類を頂きました。さすがに満腹で、コーヒーと一緒についてくる小さなマカロンなど小菓子は食べきれず、残念でした。しかし、名古屋の友人と久しぶりにゆっくりおしゃべりができ、楽しいひと時を過ごすことができました。