BLOG

国際シンポジウムの一環で、ジョルジュ・サンドの住んだ

国際シンポジウムの一環で、ジョルジュ・サンドの住んだ ノアンの館に行きました(写真左)。サンドはこの館でその著作の殆どを執筆し、ショパンと一緒に暮らしたのもこの館で、19世紀を代表する作家バルザックやフローベー

ノアンの館に行きました(写真左)。サンドはこの館でその著作の殆どを執筆し、ショパンと一緒に暮らしたのもこの館で、19世紀を代表する作家バルザックやフローベー ル、ピアニストのリスト、その恋人マリー・ダグー夫人や画家のドラクロワなどもこの館に滞在しています。以前から訪れたかったの

ル、ピアニストのリスト、その恋人マリー・ダグー夫人や画家のドラクロワなどもこの館に滞在しています。以前から訪れたかったの ですが、交通が不便(バスが一日数本しか走っていない)で、なかなか行けず、今回初めての訪問となりました。学芸員さんが説明してくれ、まずは台所

ですが、交通が不便(バスが一日数本しか走っていない)で、なかなか行けず、今回初めての訪問となりました。学芸員さんが説明してくれ、まずは台所 (写真:銅鍋が並んでいます)から始まり、客を迎えた豪華な食堂(写真:展示では招待客の名前も記されていました)、寝室(写真:すべて同じ可愛いピンクの花柄生地で統一されています)、書斎、サロン(写真:隅にはピアノが置いてありましたが、残念ながらショパンが使っていたものとは違うそうです)、

(写真:銅鍋が並んでいます)から始まり、客を迎えた豪華な食堂(写真:展示では招待客の名前も記されていました)、寝室(写真:すべて同じ可愛いピンクの花柄生地で統一されています)、書斎、サロン(写真:隅にはピアノが置いてありましたが、残念ながらショパンが使っていたものとは違うそうです)、

そしてマリオネット(写真右下)とその劇場(写真隣)。息子のモーリスが人形を作り、サンドが衣装を制作、ショパンが即興で演じた

そしてマリオネット(写真右下)とその劇場(写真隣)。息子のモーリスが人形を作り、サンドが衣装を制作、ショパンが即興で演じた というもの

というもの で、友人たちや村人を招待してマリオネット劇をしたそうです。2階にはさらに息子のモーリスが収集した石や蝶の標本が置かれ、あたかも生物学教室にいるような印象を受けました(写真2枚)。サンドも鉱物・植物・鳥など自然界には非常に興味を持ち、それは彼女の作品(『おばあさまのコント』など)によく現れています。昼食は館の敷地内のレストランでAssiette des Bessons

で、友人たちや村人を招待してマリオネット劇をしたそうです。2階にはさらに息子のモーリスが収集した石や蝶の標本が置かれ、あたかも生物学教室にいるような印象を受けました(写真2枚)。サンドも鉱物・植物・鳥など自然界には非常に興味を持ち、それは彼女の作品(『おばあさまのコント』など)によく現れています。昼食は館の敷地内のレストランでAssiette des Bessons

(写真:「双子の料理」:『愛の妖精』に登場する双子の男の子ランドリーとシルヴィネを指すベリション方言Bessonsに因んだ料理名)を頂きました。ワンプレートに地元料理、パテ・ド・パック(すり潰した肉をパイ皮で包んだもの、パックはイースターのことで、卵と関係しているのでゆで卵が入っている)にランティーユ(豆)が載っていました(写真:サンド研究の重鎮ベアトリス・ディディエ先生、アナベル・レア先生たちと)。午後からはこの敷地内のグランジュ(納屋)でシンポジウムが行われました。本来はノアンの館の屋根裏部屋が会場でしたが、猛暑のため、急遽、場所が変更されました。暑さには苦しめられましたが、一日、ノアンの館で過ごすことができ、幸せな気分です。

(写真:「双子の料理」:『愛の妖精』に登場する双子の男の子ランドリーとシルヴィネを指すベリション方言Bessonsに因んだ料理名)を頂きました。ワンプレートに地元料理、パテ・ド・パック(すり潰した肉をパイ皮で包んだもの、パックはイースターのことで、卵と関係しているのでゆで卵が入っている)にランティーユ(豆)が載っていました(写真:サンド研究の重鎮ベアトリス・ディディエ先生、アナベル・レア先生たちと)。午後からはこの敷地内のグランジュ(納屋)でシンポジウムが行われました。本来はノアンの館の屋根裏部屋が会場でしたが、猛暑のため、急遽、場所が変更されました。暑さには苦しめられましたが、一日、ノアンの館で過ごすことができ、幸せな気分です。

国際シンポジウムがあったクレルモン=フェランは、パリのベ

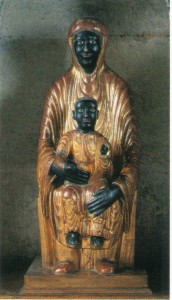

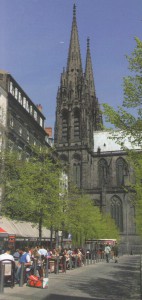

国際シンポジウムがあったクレルモン=フェランは、パリのベ ルシー駅からの特急列車で3時間半の所にあります。列車はコンパートメント式の6人座席。一等車(ネット予約をすると一等と二等の料金は600円くらいしか違わない)は空いていたので2人で一つのコンパートメントを独占して快適な旅となりました。駅から徒歩20分くらいで観光スポット、ゴシック建築のノートル=ダム=ド=ラソンプション教会(写真左)があります。教会の外側が黒いのはVolvic(ミネラルウォーターで有名)山の火山石を使っているせいで、教会の中には同じく「黒い聖母像」(写真右)が安置されてい

ルシー駅からの特急列車で3時間半の所にあります。列車はコンパートメント式の6人座席。一等車(ネット予約をすると一等と二等の料金は600円くらいしか違わない)は空いていたので2人で一つのコンパートメントを独占して快適な旅となりました。駅から徒歩20分くらいで観光スポット、ゴシック建築のノートル=ダム=ド=ラソンプション教会(写真左)があります。教会の外側が黒いのはVolvic(ミネラルウォーターで有名)山の火山石を使っているせいで、教会の中には同じく「黒い聖母像」(写真右)が安置されてい ます。教会周辺が広場(ヴィクトワール広場)になっていて、カフェ・レストランがそれぞれ外にテラスを出しています(写真左下)。フランスの地方に行くと必ずそうですが、教会を中心に町ができているのがよく分かります。行ったのが日曜ということもあり、普通のレストランは軒並み閉まっていますが、さすが観光客の集まるヴィクトワール広場は店が開いていました。夕食にはビールと軽食(幅の広いパンの薄切れにサーモンを焼いたものが載っている)を取りました。クレルモンはオーヴェルニュ地方の一部ですが、

ます。教会周辺が広場(ヴィクトワール広場)になっていて、カフェ・レストランがそれぞれ外にテラスを出しています(写真左下)。フランスの地方に行くと必ずそうですが、教会を中心に町ができているのがよく分かります。行ったのが日曜ということもあり、普通のレストランは軒並み閉まっていますが、さすが観光客の集まるヴィクトワール広場は店が開いていました。夕食にはビールと軽食(幅の広いパンの薄切れにサーモンを焼いたものが載っている)を取りました。クレルモンはオーヴェルニュ地方の一部ですが、 牛(写真右下)が名産として有名でお昼に食べたのはチーズのキッシュとシャルキュトリ(ハム・ソーセージの盛り合わせ)とジャ

牛(写真右下)が名産として有名でお昼に食べたのはチーズのキッシュとシャルキュトリ(ハム・ソーセージの盛り合わせ)とジャ ガイモの付け合わせ(写真:一人分を二人で分けて食べましたが、それでも量が多い!)。教会に至る石畳みの狭い小道はまだ中世の趣を残していて、路地から中世の騎士がでてきそうな雰囲気でした(町の周辺にはトラムが走っていて近代的な建物が並んでいるのですが)。

ガイモの付け合わせ(写真:一人分を二人で分けて食べましたが、それでも量が多い!)。教会に至る石畳みの狭い小道はまだ中世の趣を残していて、路地から中世の騎士がでてきそうな雰囲気でした(町の周辺にはトラムが走っていて近代的な建物が並んでいるのですが)。

ジェラール・ジャンジャンブル先生が地元のジヴェルニ

ジェラール・ジャンジャンブル先生が地元のジヴェルニ ーに招待してくれました。パリのサン=ラザール駅からルーアン行きの列車に乗り、約45分でVernon-Giverny駅に着きました。駅では先生ご夫妻が待っていて下さり、車で30分くらいのレストランMoulin de Fourgesへ。ここは文字通り、水車小屋 (moulin)だった建物(と言ってもマリー・アントワネットのトリアノン宮を建てた建築家が建てたもので、18世紀に遡る由緒ある建物:写真左右)。セーヌ川沿いのテラスで昼食をご夫妻と一緒に取りました。アントレ

ーに招待してくれました。パリのサン=ラザール駅からルーアン行きの列車に乗り、約45分でVernon-Giverny駅に着きました。駅では先生ご夫妻が待っていて下さり、車で30分くらいのレストランMoulin de Fourgesへ。ここは文字通り、水車小屋 (moulin)だった建物(と言ってもマリー・アントワネットのトリアノン宮を建てた建築家が建てたもので、18世紀に遡る由緒ある建物:写真左右)。セーヌ川沿いのテラスで昼食をご夫妻と一緒に取りました。アントレ は冷トマトスープにスモークドサーモン、チーズが載ったパンがついたもの(写真左)、スープはガスパッチョのようにピリッとした香辛料が入っていて暑い

は冷トマトスープにスモークドサーモン、チーズが載ったパンがついたもの(写真左)、スープはガスパッチョのようにピリッとした香辛料が入っていて暑い 夏には適しています。ワインは白でシャブリ、メインも魚介類なのでアルザスの白ワインをジャンジャンブル先生が選んでくれました。メインはこの地方名産のmarmite(白身魚、ムール貝の入ったクリームポタージュの上にパイ皮の蓋がされたもの)を選びました(写真右)。チーズは

夏には適しています。ワインは白でシャブリ、メインも魚介類なのでアルザスの白ワインをジャンジャンブル先生が選んでくれました。メインはこの地方名産のmarmite(白身魚、ムール貝の入ったクリームポタージュの上にパイ皮の蓋がされたもの)を選びました(写真右)。チーズは 地元のチーズが幾つも並んで壮観(写真)。このうち、2種類(手前右のオレンジ色のチーズとやぎのチーズ)を取りました。デザートはシャーベットをシュークリームの皮で包んだものを選びました。どれもおいしく、ボリュームのあるものでした

地元のチーズが幾つも並んで壮観(写真)。このうち、2種類(手前右のオレンジ色のチーズとやぎのチーズ)を取りました。デザートはシャーベットをシュークリームの皮で包んだものを選びました。どれもおいしく、ボリュームのあるものでした 。ジャンジャンブル先生とは研究や政治(ちょうど国民議会選挙が終わったばかりで、マクロン陣営の圧勝に終わったばかりということもあり)の話で盛り上がりました(写真)。フランスはすっかりヴァカンス気分で、このレストランも観光客で満杯でした。

。ジャンジャンブル先生とは研究や政治(ちょうど国民議会選挙が終わったばかりで、マクロン陣営の圧勝に終わったばかりということもあり)の話で盛り上がりました(写真)。フランスはすっかりヴァカンス気分で、このレストランも観光客で満杯でした。

昼食の後は、先生の車でジヴェルニーのモネの家へ。ここも20年前行ったことがありますが、その時とは比べられないほど観光客でごった返していて、長蛇の列。庭は日本風庭園を真似たもの(写真左)で、柳や太鼓橋(なぜか、緑色)がかかっていて

昼食の後は、先生の車でジヴェルニーのモネの家へ。ここも20年前行ったことがありますが、その時とは比べられないほど観光客でごった返していて、長蛇の列。庭は日本風庭園を真似たもの(写真左)で、柳や太鼓橋(なぜか、緑色)がかかっていて 色とりどりの草木が植えられていて壮観です。ただ、37度近い炎天下の中、歩くのはかなり体力を消耗し、日傘か帽子を持ってくるべきだったと反省。モネの家(写真右)では所せましと浮世絵がかけられ、明るいタイル張りの食堂(写真)は南仏を思い起こさせるものでした。どこも人で一杯でしたが、さすがに6月ということもあり、日本人観光客の姿は見えませんでした(テロの影響もあるか

色とりどりの草木が植えられていて壮観です。ただ、37度近い炎天下の中、歩くのはかなり体力を消耗し、日傘か帽子を持ってくるべきだったと反省。モネの家(写真右)では所せましと浮世絵がかけられ、明るいタイル張りの食堂(写真)は南仏を思い起こさせるものでした。どこも人で一杯でしたが、さすがに6月ということもあり、日本人観光客の姿は見えませんでした(テロの影響もあるか もわかりません)。ジャンジャンブル先生ご夫妻のおかげで、充実した一日を過ごすことができました。

もわかりません)。ジャンジャンブル先生ご夫妻のおかげで、充実した一日を過ごすことができました。

パリに来たついでに、ジャック・シラク元フランス

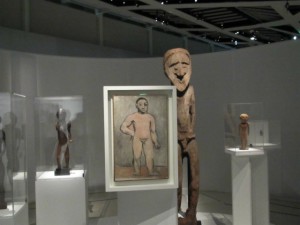

パリに来たついでに、ジャック・シラク元フランス 大統領の名前を冠するケ・ブランリ博物館(エッフェル塔の近く)を訪れました。千里の民族博物館のフランス版ですが、展示の仕方が非常に凝っていて会場を自由に回遊できるようになっています。 この美術館はアフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカの固有の文明・文化・芸術を扱っており、収蔵品は30万点に及び、3500点以上の物が展示されています。フランス観光公式サイトによれば、「ガラス張りの斬新な建築はフランスの現代建築の巨匠ジャン・ヌーヴェ

大統領の名前を冠するケ・ブランリ博物館(エッフェル塔の近く)を訪れました。千里の民族博物館のフランス版ですが、展示の仕方が非常に凝っていて会場を自由に回遊できるようになっています。 この美術館はアフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカの固有の文明・文化・芸術を扱っており、収蔵品は30万点に及び、3500点以上の物が展示されています。フランス観光公式サイトによれば、「ガラス張りの斬新な建築はフランスの現代建築の巨匠ジャン・ヌーヴェ ル、熱帯を思わせる美術館周囲の庭園は造園家ジル・クレモン、建物外壁に植物が植えられたオリジナルな垂直庭園は植物学者のパトリック・ブランが手掛けたもので、すべてが融合して心地よい空間を形成しています」。特に面白かったのは、葬式用のトーテンポールのような大きなオブジェや人物、魚、動物像(写真左)と、ブードゥー教のタブロー(写真右)。ブードゥー教の装束は色彩的に非常に派手で、今まで抱いてきた暗いイメージとは違ったものでした。さらにアフリカのマスクで、ピカソやジャン・コクトーなどが影響を受けたものです。特別展Picasso primitif(

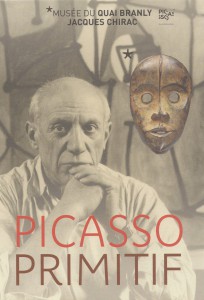

ル、熱帯を思わせる美術館周囲の庭園は造園家ジル・クレモン、建物外壁に植物が植えられたオリジナルな垂直庭園は植物学者のパトリック・ブランが手掛けたもので、すべてが融合して心地よい空間を形成しています」。特に面白かったのは、葬式用のトーテンポールのような大きなオブジェや人物、魚、動物像(写真左)と、ブードゥー教のタブロー(写真右)。ブードゥー教の装束は色彩的に非常に派手で、今まで抱いてきた暗いイメージとは違ったものでした。さらにアフリカのマスクで、ピカソやジャン・コクトーなどが影響を受けたものです。特別展Picasso primitif( パンフレット)も開か

パンフレット)も開か

れていたので、それも見てきましたがアフリカのプリミティヴアートがいかにピカソに影響を与えたのかがよくわかりました(写真2枚)。キュビズム時代のピカソに特徴的な様々な角度から見た顔や体の部分を合体させて描いた絵も、ピカソが創造したというよりも、アフリカ芸術の模倣であったようにも思えます(写真右:ピカソのアトリエ)。岡本太郎の太陽の塔もアフリカの彫像、マスクを連想させると思いました。

れていたので、それも見てきましたがアフリカのプリミティヴアートがいかにピカソに影響を与えたのかがよくわかりました(写真2枚)。キュビズム時代のピカソに特徴的な様々な角度から見た顔や体の部分を合体させて描いた絵も、ピカソが創造したというよりも、アフリカ芸術の模倣であったようにも思えます(写真右:ピカソのアトリエ)。岡本太郎の太陽の塔もアフリカの彫像、マスクを連想させると思いました。

大阪府立大学学術情報センター図書館が発行している「アウリオン」43号に各図書室長の紹介が掲載されました(写真)。私は今年度、ヒューマンサイエンス系図書室長を務めます。その吹き出しにもありますように、「様々な情報が飛び交う現在ですが、読書によって批判精神を養いましょう!」というのが私のモットーです。インターネットでは虚実ないまぜの様々な情報が発信されていますが、間違った情報を鵜呑みにしないためにも、読書によって複眼的視野を培う必要があると思います。また、ヴォルテールの有名な言葉「私は君の意見に賛成しない。しかし、君がそれを言う権利は命を賭けても守ろう」にあるように、自分とは相いれない意見でも尊ぶ精神を持ち、数学のように答えが一つではなく複数の答えや解釈があることも読書を通じて知ることができると信じています。

大阪府立大学学術情報センター図書館が発行している「アウリオン」43号に各図書室長の紹介が掲載されました(写真)。私は今年度、ヒューマンサイエンス系図書室長を務めます。その吹き出しにもありますように、「様々な情報が飛び交う現在ですが、読書によって批判精神を養いましょう!」というのが私のモットーです。インターネットでは虚実ないまぜの様々な情報が発信されていますが、間違った情報を鵜呑みにしないためにも、読書によって複眼的視野を培う必要があると思います。また、ヴォルテールの有名な言葉「私は君の意見に賛成しない。しかし、君がそれを言う権利は命を賭けても守ろう」にあるように、自分とは相いれない意見でも尊ぶ精神を持ち、数学のように答えが一つではなく複数の答えや解釈があることも読書を通じて知ることができると信じています。

9月に開催されるバルザックの国際シンポジウム

9月に開催されるバルザックの国際シンポジウム (於 大阪府立大学 I-site なんば)の懇親会場の下見にカジュアルフレンチ料理店「びすとろぼたじえ」(Bistrot pot à J)―「菜園(potager)のお店」かと思いきや、違う意味の店名のようです。オーナーに名前の由来を聞くのを忘れてしまいました―に主催者メンバーと一緒に行ってきました。シンポジ

(於 大阪府立大学 I-site なんば)の懇親会場の下見にカジュアルフレンチ料理店「びすとろぼたじえ」(Bistrot pot à J)―「菜園(potager)のお店」かと思いきや、違う意味の店名のようです。オーナーに名前の由来を聞くのを忘れてしまいました―に主催者メンバーと一緒に行ってきました。シンポジ ウム会場の最寄り駅「大国町」からは四つ橋線で数分の「玉出」駅で降り、徒歩5分でレストランに着く、という最適な立地

ウム会場の最寄り駅「大国町」からは四つ橋線で数分の「玉出」駅で降り、徒歩5分でレストランに着く、という最適な立地 のレストランでした。全部で2,30人くらいで満杯になるような小さなお店ですが、白を基調とした明るいお店で、オーナー・シェフの肥田さんは辻調理師学校のフランス校(およびアメリカ校)の校長だった方だそうです。知り合いの辻調理師学校の先生方も一緒に来て頂き、夕食を戴きながら、バルザックにちなんだ料理を1、2品、懇親会に出そうと計画しています(メニューはこれから)。食事の方はまず、アミューズ・グールとして「焼きなすのポタージュ」(写真左上:見た目にはなすとは思えないスープですが、確かに香ばしい焼きなすの香りがしました)。前菜は「盛り合わせ」(写真右上)を頼み、ラタトイユや細切り人参、サーモン、ハム、テリーヌなどをシャンパンとともに頂きました。バルザックにもおなじみのリエット(豚肉のペースト状のものでパンにつけて食べる)もあり、いかにもフランスのビストロ、といった感じでした。メインは「舌平目のムニエル デュググレ風」(写真左下)を注文。フレンチレストランで、その店の味の良しあしを知るには舌平目を頼むのが一番、という辻調理師学校の先生に教えられてさっそく注文した次第です(「デュググレ」はこのソースを考えだした19世紀のシェフの名前)。デザートは夏ミカンのアイスクリームとクラフティ、カラメル入りケーキ(写真右下)をおいしく戴きました。デザートは特にシェフが力を入れているものだそうです。9月のシンポジウムの後の懇親会、参加者にも楽しんでもらえそうです。

のレストランでした。全部で2,30人くらいで満杯になるような小さなお店ですが、白を基調とした明るいお店で、オーナー・シェフの肥田さんは辻調理師学校のフランス校(およびアメリカ校)の校長だった方だそうです。知り合いの辻調理師学校の先生方も一緒に来て頂き、夕食を戴きながら、バルザックにちなんだ料理を1、2品、懇親会に出そうと計画しています(メニューはこれから)。食事の方はまず、アミューズ・グールとして「焼きなすのポタージュ」(写真左上:見た目にはなすとは思えないスープですが、確かに香ばしい焼きなすの香りがしました)。前菜は「盛り合わせ」(写真右上)を頼み、ラタトイユや細切り人参、サーモン、ハム、テリーヌなどをシャンパンとともに頂きました。バルザックにもおなじみのリエット(豚肉のペースト状のものでパンにつけて食べる)もあり、いかにもフランスのビストロ、といった感じでした。メインは「舌平目のムニエル デュググレ風」(写真左下)を注文。フレンチレストランで、その店の味の良しあしを知るには舌平目を頼むのが一番、という辻調理師学校の先生に教えられてさっそく注文した次第です(「デュググレ」はこのソースを考えだした19世紀のシェフの名前)。デザートは夏ミカンのアイスクリームとクラフティ、カラメル入りケーキ(写真右下)をおいしく戴きました。デザートは特にシェフが力を入れているものだそうです。9月のシンポジウムの後の懇親会、参加者にも楽しんでもらえそうです。

いつもの「浪漫」にランチを取りに行ってきました。今回はまず、

いつもの「浪漫」にランチを取りに行ってきました。今回はまず、 長芋をすったものを卵の白身を泡立てたものとゼラチン、寒天で豆腐状にしたものが、焼きなすの上に乗った品(写真左)から始まりました。器も涼しげな水色のガラス鉢で、初夏を感じさせます。次に鮪の漬けのにぎり、お吸い物は鱧と金時草(写真右)。鱧は骨切りが素晴らしく(包丁を45度の角度にして細かく音を立てずに切っていくそうです)、口に入れるとふわっと溶けてしまい様な感覚。出汁は昆布と鰹節で醤油はほとんど入っておらず、出汁の味だけですっきりとした味わい。八寸

長芋をすったものを卵の白身を泡立てたものとゼラチン、寒天で豆腐状にしたものが、焼きなすの上に乗った品(写真左)から始まりました。器も涼しげな水色のガラス鉢で、初夏を感じさせます。次に鮪の漬けのにぎり、お吸い物は鱧と金時草(写真右)。鱧は骨切りが素晴らしく(包丁を45度の角度にして細かく音を立てずに切っていくそうです)、口に入れるとふわっと溶けてしまい様な感覚。出汁は昆布と鰹節で醤油はほとんど入っておらず、出汁の味だけですっきりとした味わい。八寸 (写真左下)はジュレの上に青梅、レンコンで少し酸っぱめの夏ミカンを挟んだもの、

(写真左下)はジュレの上に青梅、レンコンで少し酸っぱめの夏ミカンを挟んだもの、 生麩の中によもぎが入ったもの、じゅん菜、そして黒蕨の上に湯葉を味噌で和えたもの。どれも丁寧に作られていました。次に鱧の身を備長炭の火でさっとあぶったものと鱧の胆(写真右下)をたで酢でいただきました。やはり鱧の身が何とも柔らかい歯触りで、炭で炙った皮が香ばしい!6月の献立のメインは実は鮎の塩焼きだったのですが、今朝届いた生きた鮎を水槽に入れて泳がせていた時、何かの拍子に鮎が水槽のガラスに当たって痛んだそう

生麩の中によもぎが入ったもの、じゅん菜、そして黒蕨の上に湯葉を味噌で和えたもの。どれも丁寧に作られていました。次に鱧の身を備長炭の火でさっとあぶったものと鱧の胆(写真右下)をたで酢でいただきました。やはり鱧の身が何とも柔らかい歯触りで、炭で炙った皮が香ばしい!6月の献立のメインは実は鮎の塩焼きだったのですが、今朝届いた生きた鮎を水槽に入れて泳がせていた時、何かの拍子に鮎が水槽のガラスに当たって痛んだそう で、急きょ、鮎をやめて鱧にメニューを変更したそうです。私た

で、急きょ、鮎をやめて鱧にメニューを変更したそうです。私た ちが普段食べる鮎はもちろん、すでに死んでいるものを魚屋で買ってきて調理するので、多分、今日の鮎を食べても活きのいい鮎との違いはわからなかったでしょうが、プロとしては客に出してはいけない、という大将の矜持があるようです。しかし、鱧、さすが骨切りが抜群なのでよそでは食べた事のないおいしさでした。次に新じゃがいものから揚げを添えた豚の角煮(写真左)。豚肉は焼酎で混ぜたおからに

ちが普段食べる鮎はもちろん、すでに死んでいるものを魚屋で買ってきて調理するので、多分、今日の鮎を食べても活きのいい鮎との違いはわからなかったでしょうが、プロとしては客に出してはいけない、という大将の矜持があるようです。しかし、鱧、さすが骨切りが抜群なのでよそでは食べた事のないおいしさでした。次に新じゃがいものから揚げを添えた豚の角煮(写真左)。豚肉は焼酎で混ぜたおからに 包み、強火で8時間蒸した後に味付けするそうで、お箸で切れるほど柔らかいものでした。炊きたてのご飯と泉州の水なす、それと白髪ソーメンと言われる細いソーメンの入った坦々麺風のお汁(写真右)。デザートは濃厚牛乳のアイスクリーム(写真下)、上には青大豆を擦ったもの、黒蜜がかけられたもので、非常に濃密なお味でした。いつもながら心のこもった料理と大将との会話を他のお客さんと一緒に楽しみました。

包み、強火で8時間蒸した後に味付けするそうで、お箸で切れるほど柔らかいものでした。炊きたてのご飯と泉州の水なす、それと白髪ソーメンと言われる細いソーメンの入った坦々麺風のお汁(写真右)。デザートは濃厚牛乳のアイスクリーム(写真下)、上には青大豆を擦ったもの、黒蜜がかけられたもので、非常に濃密なお味でした。いつもながら心のこもった料理と大将との会話を他のお客さんと一緒に楽しみました。

上京の折には毎年、東京の友人たち(高校時代の同

上京の折には毎年、東京の友人たち(高校時代の同 級生)が、食事とおしゃべりの会を開いてくれています。今回の会場は六本木の中華の老舗「中国飯店」。横浜の中華街で食べた中華とはまた違う、非常に洗練された料理が出てきました。まずは前菜(写真左:ピータン、くらげなど)。次にスープ(豆腐と卵、筍入り)、海老を衣につけて揚げて甘辛く味付けたもの(写真右)、ショーロンポー、肉団子(写真左下)は歯ごたえがかりっとして絶品の味でし

級生)が、食事とおしゃべりの会を開いてくれています。今回の会場は六本木の中華の老舗「中国飯店」。横浜の中華街で食べた中華とはまた違う、非常に洗練された料理が出てきました。まずは前菜(写真左:ピータン、くらげなど)。次にスープ(豆腐と卵、筍入り)、海老を衣につけて揚げて甘辛く味付けたもの(写真右)、ショーロンポー、肉団子(写真左下)は歯ごたえがかりっとして絶品の味でし た。そしてチャーハン(写真右下)は少し変わってい

た。そしてチャーハン(写真右下)は少し変わってい て今まで食べた事のないものでした。デザートは杏仁豆腐でしたが、最後にもう一品、デザートがでてきてびっくり!実はもう一人、朱実さんが参加するはずが何と前日と間違えてお店に来てしまったそうで、当日は所用のため出れないため、差し入れをしてくれました。その気遣いに皆、大いに感銘を受けました。朱実さん、ありがとう!差し入れは餡入りの小さなお団子の入ったデザート(左)で非常にあっさりした味で、満腹

て今まで食べた事のないものでした。デザートは杏仁豆腐でしたが、最後にもう一品、デザートがでてきてびっくり!実はもう一人、朱実さんが参加するはずが何と前日と間違えてお店に来てしまったそうで、当日は所用のため出れないため、差し入れをしてくれました。その気遣いに皆、大いに感銘を受けました。朱実さん、ありがとう!差し入れは餡入りの小さなお団子の入ったデザート(左)で非常にあっさりした味で、満腹 でも難なくお腹に入りました。食卓での話題は夫の

でも難なくお腹に入りました。食卓での話題は夫の 停年、孫、介護、健康の問題と年齢相応の話題ですが、こうやって元気に会って話ができるのが何よりの楽しみです。話しているうちに気持ちの上では高校生の時代に戻ったような気がするのは不思議です(写真右)。

停年、孫、介護、健康の問題と年齢相応の話題ですが、こうやって元気に会って話ができるのが何よりの楽しみです。話しているうちに気持ちの上では高校生の時代に戻ったような気がするのは不思議です(写真右)。

横浜に行ったついでに横浜美術館で開催されている「ファッションとアート 麗しき東西交流展」(ポスター)を見てきました。1859年の開港以来、横浜は西洋文化を受け入れ、日本文化を送りだす玄関口としての役割を担ってきました。この展覧会は「19世紀後半から20世紀前半のファッションと美術に焦点を当て、横浜を一つの拠点とする東西の文化交流が、人々の生活や美意識にどのような影響を及ぼしたのかを紹介」するものです。浮世絵がヨーロッパに入って、絵画やファッションに大きな影響を及ぼしましたが、日本の着物を室内着のガウンやコートとして着るのが流行ったようです(やはり、帯をきちんと締めるのはかなり難しかったのと、体を締め付けるので敬遠され、むしろ、着物をふわっとドレスの上に羽織るのがおしゃれだったようです)。宮川香山のキッチュな花瓶や豪華な色彩の伊万里焼など、いかにも派手好きの西洋人が好みそうな品が輸出用に作られました。逆に、オートクチュールの祖、ウォルトなども日本や中国の衣装に影響を受けたコートをデザインしていて、相互の影響関係がわかって面白いものでした。

横浜に行ったついでに横浜美術館で開催されている「ファッションとアート 麗しき東西交流展」(ポスター)を見てきました。1859年の開港以来、横浜は西洋文化を受け入れ、日本文化を送りだす玄関口としての役割を担ってきました。この展覧会は「19世紀後半から20世紀前半のファッションと美術に焦点を当て、横浜を一つの拠点とする東西の文化交流が、人々の生活や美意識にどのような影響を及ぼしたのかを紹介」するものです。浮世絵がヨーロッパに入って、絵画やファッションに大きな影響を及ぼしましたが、日本の着物を室内着のガウンやコートとして着るのが流行ったようです(やはり、帯をきちんと締めるのはかなり難しかったのと、体を締め付けるので敬遠され、むしろ、着物をふわっとドレスの上に羽織るのがおしゃれだったようです)。宮川香山のキッチュな花瓶や豪華な色彩の伊万里焼など、いかにも派手好きの西洋人が好みそうな品が輸出用に作られました。逆に、オートクチュールの祖、ウォルトなども日本や中国の衣装に影響を受けたコートをデザインしていて、相互の影響関係がわかって面白いものでした。

また、東京の六本木の森美術館では「大エルミタージュ美術館展」(ポスター)が開催され ていたので、見に行ってきました。18世紀の女帝エカテリーナ2世が取得したコレクションから始まり、歴代皇帝が国家の威信をかけて美術品を収集したエルミタージュ美術館は今では1万7千点におよぶ美術品の宝庫となっています。今回はそのうち、ティツィアーノなど16世紀ルネサンスから17世紀のバロック美術、レンブラントをはじめとするオランダ派の風俗画、シャルダンやフラゴナールなど18世紀ロココの代表作など85点が展示されています。特に印象に残ったのは、ポスターにもあるクラーナハの《リンゴの木の下の聖母子》。幼子イエスの手にあるリンゴは、

ていたので、見に行ってきました。18世紀の女帝エカテリーナ2世が取得したコレクションから始まり、歴代皇帝が国家の威信をかけて美術品を収集したエルミタージュ美術館は今では1万7千点におよぶ美術品の宝庫となっています。今回はそのうち、ティツィアーノなど16世紀ルネサンスから17世紀のバロック美術、レンブラントをはじめとするオランダ派の風俗画、シャルダンやフラゴナールなど18世紀ロココの代表作など85点が展示されています。特に印象に残ったのは、ポスターにもあるクラーナハの《リンゴの木の下の聖母子》。幼子イエスの手にあるリンゴは、 エデンの園のリンゴで、人類の贖罪を担うイエス・キリストを暗示し、右手のパンは1つのパンを5000人に分け与えた「奇跡のパン」を意味しているそうです。クラーナハにしては、マリアの顔はそれほど細長くなく、艶やかな金髪といい、生身の女性のイメージで描かれています。幼子イエスもどこにでもいる可愛い赤ちゃんで、人間的な聖母子像だと思いました。また、ルーベンスの工房を手伝った動物画家フランス・スネイデルスの《鳥のコンサート》(左図)にも非常に大きな印象を受けました。136,5×240 cmという巨大なカンヴァスに様々な鳥が躍動的に描かれており、あたかも鳥の集会を行っているかのようで面白かったです。森美術館ではマーベル展も別に開催され、そちらの方も朝からずらっと観客が並んでいて大盛況。近くの国立新美術館ではミュシャ展もやっていましたが、ものすごい人の列で、体力・気力的に無理だと諦めました。しかし、東京は面白そうな展覧会があちこちで開催されていて、大阪はそれに比べると、文化貧困地区だと改めて実感しながら帰途につきました。

エデンの園のリンゴで、人類の贖罪を担うイエス・キリストを暗示し、右手のパンは1つのパンを5000人に分け与えた「奇跡のパン」を意味しているそうです。クラーナハにしては、マリアの顔はそれほど細長くなく、艶やかな金髪といい、生身の女性のイメージで描かれています。幼子イエスもどこにでもいる可愛い赤ちゃんで、人間的な聖母子像だと思いました。また、ルーベンスの工房を手伝った動物画家フランス・スネイデルスの《鳥のコンサート》(左図)にも非常に大きな印象を受けました。136,5×240 cmという巨大なカンヴァスに様々な鳥が躍動的に描かれており、あたかも鳥の集会を行っているかのようで面白かったです。森美術館ではマーベル展も別に開催され、そちらの方も朝からずらっと観客が並んでいて大盛況。近くの国立新美術館ではミュシャ展もやっていましたが、ものすごい人の列で、体力・気力的に無理だと諦めました。しかし、東京は面白そうな展覧会があちこちで開催されていて、大阪はそれに比べると、文化貧困地区だと改めて実感しながら帰途につきました。

フランスのラ・サール大学名誉教授でフローベール研究の第一人者(フランスで最も権威のあるプレイヤッド版のフローベールを担当されている)、ジャンヌ・ベム先生が関東学院大学の大鐘敦子教授の招聘で来日されました。その講演会を聞きに横浜の会場に出かけました。講演のタイトルは« La Tentation de saint Antoine : une manière pour le jeune Flaubert de dire « je »»(ポスター参照)。フローベール作

フランスのラ・サール大学名誉教授でフローベール研究の第一人者(フランスで最も権威のあるプレイヤッド版のフローベールを担当されている)、ジャンヌ・ベム先生が関東学院大学の大鐘敦子教授の招聘で来日されました。その講演会を聞きに横浜の会場に出かけました。講演のタイトルは« La Tentation de saint Antoine : une manière pour le jeune Flaubert de dire « je »»(ポスター参照)。フローベール作 品は『ボヴァリー夫人』『感情教育』『三つの物語』『サランボー』までは読んでいたのですが、『聖アントワーヌの誘惑』はこれまで読んでおらず、講演会にあわせて慌ててテクストを読みました。いわゆる聖書に出てくる物語で、砂漠で苦行する聖アントワーヌの前に7つの大罪(「暴食」、「色欲」、「強欲」、「憂鬱」、「憤怒」、「怠惰」、「虚飾」、「傲慢」)にあたる誘惑が様々な形で彼を襲う、というものですが、フ

品は『ボヴァリー夫人』『感情教育』『三つの物語』『サランボー』までは読んでいたのですが、『聖アントワーヌの誘惑』はこれまで読んでおらず、講演会にあわせて慌ててテクストを読みました。いわゆる聖書に出てくる物語で、砂漠で苦行する聖アントワーヌの前に7つの大罪(「暴食」、「色欲」、「強欲」、「憂鬱」、「憤怒」、「怠惰」、「虚飾」、「傲慢」)にあたる誘惑が様々な形で彼を襲う、というものですが、フ ローベールは古代や様々な宗教などに関する膨大な資料にあたって書いているので、ものすごく難解(テクストの後ろに語彙説明がついているほど)で読み終わるのに苦労しました。フローベールはブリューゲルの絵画《聖アントワーヌの誘惑》(右図:ろくろ首のような女性は「食欲」の罪を背負っている)にインスピレーションを得たとのこと。私は個人的にはグリュネワルトの同じタイトルの絵(左下図)の方がより奇怪で好きなのですが、フローベールは他のどの画家の絵よりもブリューゲルの聖アントワーヌに惹かれたようです。この作品は彼がまだ20代後半(1849年)の時に書いたものの、友人たちの評価が悪くてお蔵入り、何度も書き直して1874年に刊行、という作家人生を通じて書いたとも言える作品で、今回のベム先生はその初稿を取り上げ、聖アントワーヌに作者自身(「私」)が重なっているという話で、大変興味深いものでした。講演の初めには20世紀初めの日本に来たフランスの写真家の写真(市電が通る道で赤ん坊を背負った母親や通行人が通る様子を大きな壁を背景に撮ったスナップショット)を見せてくれ、壁の染みが舞台の幕のように見え、一種の舞

ローベールは古代や様々な宗教などに関する膨大な資料にあたって書いているので、ものすごく難解(テクストの後ろに語彙説明がついているほど)で読み終わるのに苦労しました。フローベールはブリューゲルの絵画《聖アントワーヌの誘惑》(右図:ろくろ首のような女性は「食欲」の罪を背負っている)にインスピレーションを得たとのこと。私は個人的にはグリュネワルトの同じタイトルの絵(左下図)の方がより奇怪で好きなのですが、フローベールは他のどの画家の絵よりもブリューゲルの聖アントワーヌに惹かれたようです。この作品は彼がまだ20代後半(1849年)の時に書いたものの、友人たちの評価が悪くてお蔵入り、何度も書き直して1874年に刊行、という作家人生を通じて書いたとも言える作品で、今回のベム先生はその初稿を取り上げ、聖アントワーヌに作者自身(「私」)が重なっているという話で、大変興味深いものでした。講演の初めには20世紀初めの日本に来たフランスの写真家の写真(市電が通る道で赤ん坊を背負った母親や通行人が通る様子を大きな壁を背景に撮ったスナップショット)を見せてくれ、壁の染みが舞台の幕のように見え、一種の舞 台となっていて、異国の人の眼を通した当時の日本人像が浮き彫りになっていました。

台となっていて、異国の人の眼を通した当時の日本人像が浮き彫りになっていました。

講演会の後は横浜の中華街(写真左)で夕食をベム先生と 一緒に取りました。「金香楼」というお店で、中国情緒溢れる「水上庭園席」で名物の壺料理を頂きました。酢豚やフカヒレスープなどおなじみの料理ですが、四川の麻婆豆腐はさすがにかなり辛かったです!ベム先生も中華を楽しんでおられました(写真右:中央)。

一緒に取りました。「金香楼」というお店で、中国情緒溢れる「水上庭園席」で名物の壺料理を頂きました。酢豚やフカヒレスープなどおなじみの料理ですが、四川の麻婆豆腐はさすがにかなり辛かったです!ベム先生も中華を楽しんでおられました(写真右:中央)。