BLOG

昨年に来日されて京都で一緒に

昨年に来日されて京都で一緒に 食事をしたジャンジャンブル先生が昼食に招待してくれました(写真左)。アンヴァリッド手前のエスプラナードに面したDivellecという魚介類専門のお店ですごくシックな店内、料理も非常に洗練されたものでした。前菜は魚のすり身にアボガドのソースがかかったもの(写真右)。メインは白見魚にミニキャベツ、ソースが美味でした(写

食事をしたジャンジャンブル先生が昼食に招待してくれました(写真左)。アンヴァリッド手前のエスプラナードに面したDivellecという魚介類専門のお店ですごくシックな店内、料理も非常に洗練されたものでした。前菜は魚のすり身にアボガドのソースがかかったもの(写真右)。メインは白見魚にミニキャベツ、ソースが美味でした(写 真左下)、デザートは苺のソースがかかった木苺

真左下)、デザートは苺のソースがかかった木苺 とメレンゲ、アイスクリーム(写真下)。どれも見た目も凝った繊細な味で大満足。このレストランは著名な政治家が集まる店だとか。先生はもうすでにカーン大学を退職されていますが、今でも地元で文学講演会を催されて、毎回100人にのぼる人が講演を聞きにくるそうです。今年のテーマは「家族」でバルザックやサンド、ゾラ、ユイスマンスなど19世紀の作家の作品における家族のテーマ(家族の崩壊)の話をされたそうです。フランスでも文学離れが起こっていますが、とりわけ仕事を引退した年配の人たちの関心は大きいということでした(日本でも同じだと言えます)。奥様は地元の芸術協会の責任者を務め、60人にわたる会員を引き連れてマルモッタン美術館やギュスターヴ・モロー美術館などに引率しているそうです。文学、映画、オペラ、美術についていろいろ話ができ、さらにおいしい料理も味わえて、本当に楽しいひと時でした。

とメレンゲ、アイスクリーム(写真下)。どれも見た目も凝った繊細な味で大満足。このレストランは著名な政治家が集まる店だとか。先生はもうすでにカーン大学を退職されていますが、今でも地元で文学講演会を催されて、毎回100人にのぼる人が講演を聞きにくるそうです。今年のテーマは「家族」でバルザックやサンド、ゾラ、ユイスマンスなど19世紀の作家の作品における家族のテーマ(家族の崩壊)の話をされたそうです。フランスでも文学離れが起こっていますが、とりわけ仕事を引退した年配の人たちの関心は大きいということでした(日本でも同じだと言えます)。奥様は地元の芸術協会の責任者を務め、60人にわたる会員を引き連れてマルモッタン美術館やギュスターヴ・モロー美術館などに引率しているそうです。文学、映画、オペラ、美術についていろいろ話ができ、さらにおいしい料理も味わえて、本当に楽しいひと時でした。

この二つの美術館はルーヴル美術館の近くにあり、並び立っていて両方を一度に見ることができます。まず、モード美術館では特別展Tenue correcte exigée. Quand le vêtement fait scandale(「要求される正しい衣装;服装がスキャンダルを引き起こすとき」)を見ました。18世紀のマリー・アントワネットの時代から現代にいたるまでのとりわけ女性の服装で、社会的規範、道 徳に反するものとして非難された

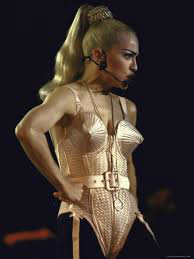

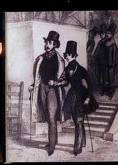

徳に反するものとして非難された 衣装を展示したもので、非常に興味深いものでした。例えばマリー・アントワネットの肖像画にはコルセットをつけていないシュミーズ姿(左図)のものがありますが、いわば下着姿をさらけ出しているわけでタブー違反であったわけです。現代で言えば、マドンナが下着を強調したゴルチエの衣装(写真右)を着てセンセーションを引き起こしたようなものでしょうか。女性の乗馬服アマゾンも長いスカートで足を見せないようにしていますし、ジョルジュ・サンドのように男装(左下図)すると、かなりのスキャンダルとなったわけです。日本のデザイナーの川久保玲のComme des garçons に代表される男の子のような服、山本耀司のデザインのように服の一部が破れているルンペンルックが(写真右下)

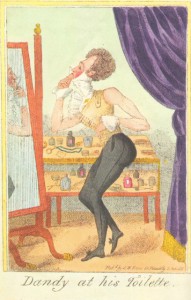

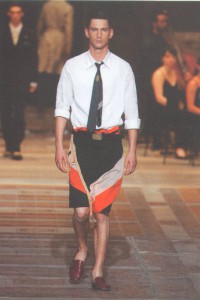

衣装を展示したもので、非常に興味深いものでした。例えばマリー・アントワネットの肖像画にはコルセットをつけていないシュミーズ姿(左図)のものがありますが、いわば下着姿をさらけ出しているわけでタブー違反であったわけです。現代で言えば、マドンナが下着を強調したゴルチエの衣装(写真右)を着てセンセーションを引き起こしたようなものでしょうか。女性の乗馬服アマゾンも長いスカートで足を見せないようにしていますし、ジョルジュ・サンドのように男装(左下図)すると、かなりのスキャンダルとなったわけです。日本のデザイナーの川久保玲のComme des garçons に代表される男の子のような服、山本耀司のデザインのように服の一部が破れているルンペンルックが(写真右下) 流行ったのも紹介されていました。逆に鏡の前に何時間も立って念入りな身繕いをするダンディ(図版)、スカートをはく男性ファッション(写真)、男女同じユニ

流行ったのも紹介されていました。逆に鏡の前に何時間も立って念入りな身繕いをするダンディ(図版)、スカートをはく男性ファッション(写真)、男女同じユニ セックスの衣装、化粧する男性像もあり、「男らしさ」「女ら

セックスの衣装、化粧する男性像もあり、「男らしさ」「女ら しさ」という範疇がだいぶ乗り越えられてきたの

しさ」という範疇がだいぶ乗り越えられてきたの かもわかりません。装飾美術館では中世からアール・ヌーヴォー、アール・デコ、現代にいたるまでの室内装飾と美術工芸品が展示されていて、今回は18世紀~20世紀までの食器(銀食器、金製品など豪華な食器)が展示(写真)

かもわかりません。装飾美術館では中世からアール・ヌーヴォー、アール・デコ、現代にいたるまでの室内装飾と美術工芸品が展示されていて、今回は18世紀~20世紀までの食器(銀食器、金製品など豪華な食器)が展示(写真) されており、バルザックやゾラの小説の大饗宴に出てくる豪華な食器が具体的にどんなものであったかが想像できるようになりました。19世紀の有名人の部屋も再現されていましたが、私にとって興味深かったのは第二帝政期の有名な高級娼婦ヴァルテス・ド・ビーニュの寝室(写真)が再現されていたことで、ゾラが高級娼婦を描いた小説『ナナ』の主人公の寝室はヴァル

されており、バルザックやゾラの小説の大饗宴に出てくる豪華な食器が具体的にどんなものであったかが想像できるようになりました。19世紀の有名人の部屋も再現されていましたが、私にとって興味深かったのは第二帝政期の有名な高級娼婦ヴァルテス・ド・ビーニュの寝室(写真)が再現されていたことで、ゾラが高級娼婦を描いた小説『ナナ』の主人公の寝室はヴァル テスの寝室をモデルにしたと言われています。また、現代の女性の芸術家の作品を集めたコーナーもあり、芸術の世界でも男性中心主義が台頭していましたが、女性の作品も評価されるようになったことは良かったと思います。しかし展示があまりにたくさんあり、2時間くらい歩き通しで足が棒のようになりました。

テスの寝室をモデルにしたと言われています。また、現代の女性の芸術家の作品を集めたコーナーもあり、芸術の世界でも男性中心主義が台頭していましたが、女性の作品も評価されるようになったことは良かったと思います。しかし展示があまりにたくさんあり、2時間くらい歩き通しで足が棒のようになりました。

パリ北駅からコンピエーニュ行きの列車で23分のとこ

パリ北駅からコンピエーニュ行きの列車で23分のとこ ろにあるシャンティ城(写真左)に行ってきました。この城はルイ14世の寵臣コンデ公の城で、そのお抱え料理長ヴァテルの悲劇的なエピソードが特に有名です。コンデ公は国王以下の宮廷人多数をシャンティ城に招き、大祝宴を行うことにし、ヴァテルにその監督実行を命じました。この祝宴は歴史に残る豪華さで知られ、3日間の祝宴で5万エキュを要したと言われますが、実行責任者のヴァテルは与えられた準備期間が短かったこともあって疲労甚だしく、しかも3日目に届くはずの魚介類が届かなかったため、祝宴の失敗を確信して剣で体を3回突いて自殺を遂げた(実際は彼の自殺の直後に魚が続々と届き、祝宴は滞りなく終わった)というものです。ジェラール・ドゥパルデュ主役で映画にもなり、シャンティ城にはヴァテルの厨房がある(今はLa Capitanerieというレストランになっている)ので、今年の秋に「バルザックと食卓の表象」をテーマに国際シンポジウムを開催することもあり、是非ヴァテルがいたお城を訪れたいと思った次第です。いつもなら3月のパリでは春はまだ先のはずが、日中は気温が22度にまで上がり、すっかり初夏の雰囲気でした。ベルサイユ宮殿と比べると小さなお城ですが、一面に広がる青空のもと、緑の草地にお城だけが建っているという素敵な光景でした(写真右:広大な庭はベルサイユと同じくフランス式庭園となっています)。まず城の門の正面には狛犬ならぬ狩猟犬の像が2つ私たちを迎えます。狩猟の盛んな土地だけあって、狩猟道具が展示されており、さらに豪華なアパルトマン

ろにあるシャンティ城(写真左)に行ってきました。この城はルイ14世の寵臣コンデ公の城で、そのお抱え料理長ヴァテルの悲劇的なエピソードが特に有名です。コンデ公は国王以下の宮廷人多数をシャンティ城に招き、大祝宴を行うことにし、ヴァテルにその監督実行を命じました。この祝宴は歴史に残る豪華さで知られ、3日間の祝宴で5万エキュを要したと言われますが、実行責任者のヴァテルは与えられた準備期間が短かったこともあって疲労甚だしく、しかも3日目に届くはずの魚介類が届かなかったため、祝宴の失敗を確信して剣で体を3回突いて自殺を遂げた(実際は彼の自殺の直後に魚が続々と届き、祝宴は滞りなく終わった)というものです。ジェラール・ドゥパルデュ主役で映画にもなり、シャンティ城にはヴァテルの厨房がある(今はLa Capitanerieというレストランになっている)ので、今年の秋に「バルザックと食卓の表象」をテーマに国際シンポジウムを開催することもあり、是非ヴァテルがいたお城を訪れたいと思った次第です。いつもなら3月のパリでは春はまだ先のはずが、日中は気温が22度にまで上がり、すっかり初夏の雰囲気でした。ベルサイユ宮殿と比べると小さなお城ですが、一面に広がる青空のもと、緑の草地にお城だけが建っているという素敵な光景でした(写真右:広大な庭はベルサイユと同じくフランス式庭園となっています)。まず城の門の正面には狛犬ならぬ狩猟犬の像が2つ私たちを迎えます。狩猟の盛んな土地だけあって、狩猟道具が展示されており、さらに豪華なアパルトマン (写真左)

(写真左) が続いています。特に面白かったのは「大型群猿図室」で壁、天井全体が中国風の装飾(写真右)となっており、18世紀半ばにクリストフ・ユエが作成した猿の図柄が壁一面に張り巡らされ、日本の鳥獣戯画のように、当時の人々の風習のカリカチュアとなっているそうです。

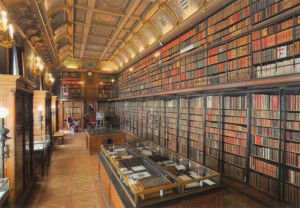

が続いています。特に面白かったのは「大型群猿図室」で壁、天井全体が中国風の装飾(写真右)となっており、18世紀半ばにクリストフ・ユエが作成した猿の図柄が壁一面に張り巡らされ、日本の鳥獣戯画のように、当時の人々の風習のカリカチュアとなっているそうです。 図書室(写真)は特にフランス革命時代に大コンデ公の子孫のコンデ公が亡命中、所有していた土地を売って得た莫大な財産を貴重な書を集めるのに費やしたそうで、大判の貴重な本や美しい装丁の本がずらっと並んでいる様子は壮観でした(ちなみにコンデ公のお抱え料理人が革命で失業して、パリのパレ・ロワイヤルに店を構えたのが現在の高級レストランの原型となっています)。ここにはかつて、ロヴァンジュールが収集したバルザックに関する膨大な資料が収容されていて、バルザック研究者はシャンティに通って研究したそうです(駅から歩くと20分もかかり、なかなか大変だったと思います。ロヴァンジュール文庫は現在、パリのInstitutにあります)。さらに絵画ギャラリーが充実していてラファエロの≪三美神≫や聖母マリア像(写真左)

図書室(写真)は特にフランス革命時代に大コンデ公の子孫のコンデ公が亡命中、所有していた土地を売って得た莫大な財産を貴重な書を集めるのに費やしたそうで、大判の貴重な本や美しい装丁の本がずらっと並んでいる様子は壮観でした(ちなみにコンデ公のお抱え料理人が革命で失業して、パリのパレ・ロワイヤルに店を構えたのが現在の高級レストランの原型となっています)。ここにはかつて、ロヴァンジュールが収集したバルザックに関する膨大な資料が収容されていて、バルザック研究者はシャンティに通って研究したそうです(駅から歩くと20分もかかり、なかなか大変だったと思います。ロヴァンジュール文庫は現在、パリのInstitutにあります)。さらに絵画ギャラリーが充実していてラファエロの≪三美神≫や聖母マリア像(写真左) ルネサンス期の国王の肖像、ディアーヌ・ド・ポワチエをモデルにしたと

ルネサンス期の国王の肖像、ディアーヌ・ド・ポワチエをモデルにしたと されるフォンテーヌブロー派の絵やプッサン、グルーズ、ワット―、そしてドラクロワ、アングル(写真右)、コローなど様々な時代の巨匠の絵が所狭しに展示されていました。昼食はヴァテルの厨房を改装したレストランでサーモンのアントレに牛肉の料理を頂きました(写真はレストランの銅鍋

されるフォンテーヌブロー派の絵やプッサン、グルーズ、ワット―、そしてドラクロワ、アングル(写真右)、コローなど様々な時代の巨匠の絵が所狭しに展示されていました。昼食はヴァテルの厨房を改装したレストランでサーモンのアントレに牛肉の料理を頂きました(写真はレストランの銅鍋 をバックに同僚の先生と一緒に撮ってもらいました)。その後は広大

をバックに同僚の先生と一緒に撮ってもらいました)。その後は広大 な公園を散歩、さらに大厩舎と

な公園を散歩、さらに大厩舎と 馬の博物館(写真下2枚:馬も飼われていてショーも行われるそうです)を見学。近くのシャンティ競馬場でこの日もレースがあったそうで、何年か前に日本の武豊騎手も来たそうです。パリから少し離れて新鮮な空気を吸って、エネルギーを充填した一日でした。

馬の博物館(写真下2枚:馬も飼われていてショーも行われるそうです)を見学。近くのシャンティ競馬場でこの日もレースがあったそうで、何年か前に日本の武豊騎手も来たそうです。パリから少し離れて新鮮な空気を吸って、エネルギーを充填した一日でした。

友人たちとパリのノートルダム寺院からも近いモベール・ミチュアリテの「アリアンス」というレストランで夕食を取りました、シェフはパリに来てから17年目の大宮さんという日本人で、ミシュラン一つ星を獲得したばかりの評判の店でした。6~7テーブルしかないこじんまりしたお店で奥の厨房はガラス張りになっていて調理の様子が見えるようになっていました。コースは2種類で私たちは6品の出るコース(もう一つは8品)を選びましたが、世界三大珍味の一つ、黒トリュフを全部の料理に使ったものと、トリュフ抜きの二つの選択があり、トリュフ入りは40ユーロ高くなる、というものでしたが、せっかくなのでトリュフ入りを注文。まずはロ ゼのシャンパンで乾杯。お米のチップスにウイキョウのクーリエ、マスの卵が乗ったものと、ブリオッシュとコーヒークリーム、カリフラワーの乗ったもの(写真左)をつまみ、アミューズ・グールはニンジンクリームスープ(写真右)

ゼのシャンパンで乾杯。お米のチップスにウイキョウのクーリエ、マスの卵が乗ったものと、ブリオッシュとコーヒークリーム、カリフラワーの乗ったもの(写真左)をつまみ、アミューズ・グールはニンジンクリームスープ(写真右) で、繊細な味のスープでした。次の帆立とセロリ、黒トリュフが入った品(写真左下)。また魚はあんこう

で、繊細な味のスープでした。次の帆立とセロリ、黒トリュフが入った品(写真左下)。また魚はあんこう をローストしたもの(フランスでもあんこうlotteは良く食べられるそうです)に出たばかりのグリーンアスパラガスが付け合わせ(写真右下)

をローストしたもの(フランスでもあんこうlotteは良く食べられるそうです)に出たばかりのグリーンアスパラガスが付け合わせ(写真右下) 。肉は

。肉は 鴨のフォワグラに黒トリュフ、しょうが入りソース(写真)、さらに

鴨のフォワグラに黒トリュフ、しょうが入りソース(写真)、さらに リ・ド・ヴォー(ris de veau: 子牛の胸腺肉)にアーティチョーク(写真)とじゃがいもの付け合わせ、デザートも濃厚なチョコレートにトリュフが入った

リ・ド・ヴォー(ris de veau: 子牛の胸腺肉)にアーティチョーク(写真)とじゃがいもの付け合わせ、デザートも濃厚なチョコレートにトリュフが入った もの(写真)で食べ応えがありました。出てくる料理は伝統的なフランス料理(量が多く、バターをたっぷり使ったもの)とは違い、懐石料理のように量自体は少な目ですが、それが重なるとかなり満腹になります。ワインはジュラの赤ワイン―すっきりした味わいの Côtes du Jura « En barberon » (Pinot noir)―を選び、友人たちと楽しい会話を楽しみました

もの(写真)で食べ応えがありました。出てくる料理は伝統的なフランス料理(量が多く、バターをたっぷり使ったもの)とは違い、懐石料理のように量自体は少な目ですが、それが重なるとかなり満腹になります。ワインはジュラの赤ワイン―すっきりした味わいの Côtes du Jura « En barberon » (Pinot noir)―を選び、友人たちと楽しい会話を楽しみました (シェフを囲んでの写真)。7時半に店に入りましたが、気づくと11時になっていました。ソムリエも日本人男性で、パリには日本人のシェフが大勢いてそれぞれ腕を競い合っているそうです。美食の町パリで日本人が頑張っているは本当に素晴らしいことです。

(シェフを囲んでの写真)。7時半に店に入りましたが、気づくと11時になっていました。ソムリエも日本人男性で、パリには日本人のシェフが大勢いてそれぞれ腕を競い合っているそうです。美食の町パリで日本人が頑張っているは本当に素晴らしいことです。

フォンダション・ルイ・ヴィトンがブーロニュの森に建築家フランク・ゲーリーに依頼して建てた美術館に行ってきました。残念ながら展覧会は時季外れでやっていなかったのですが、建物自体がすごいので一度は見に行く価値があります。大きな帆船を連想させる巨大な建物(梁が楕円形に撓んでいてそこに青や緑、赤が白に交じるガラスパネルが取り付けられている)に太陽の光が当たると赤、青、緑色の光の影が下のガラス屋根に映って見え、また違った印象を与えます(写真左)。ゲーリーの手法はキュビスムやポップ・アートの影響があるそうですが、色彩はセザンヌなどの印象派の影響が強いそうです。コンサートなど様々なイベントが行われるオーディトリウム(写真右)

フォンダション・ルイ・ヴィトンがブーロニュの森に建築家フランク・ゲーリーに依頼して建てた美術館に行ってきました。残念ながら展覧会は時季外れでやっていなかったのですが、建物自体がすごいので一度は見に行く価値があります。大きな帆船を連想させる巨大な建物(梁が楕円形に撓んでいてそこに青や緑、赤が白に交じるガラスパネルが取り付けられている)に太陽の光が当たると赤、青、緑色の光の影が下のガラス屋根に映って見え、また違った印象を与えます(写真左)。ゲーリーの手法はキュビスムやポップ・アートの影響があるそうですが、色彩はセザンヌなどの印象派の影響が強いそうです。コンサートなど様々なイベントが行われるオーディトリウム(写真右) は両側全体がガラス張りになっていて、建物の東側の水が階段状に流れ込む水盤へ開けています。客席は可動式で1000人まで収容できるそうで、白い壁は日本の企業製の細いアクリル板を手作業でつないだもので、音響効果を最大限に高める工夫がなされているそうです。外の黄色の三角状の柱は角度が微妙に違う形で配置され、一面が鏡になっていてそこを通る人の姿が鏡に映りこみ、二重、三重

は両側全体がガラス張りになっていて、建物の東側の水が階段状に流れ込む水盤へ開けています。客席は可動式で1000人まで収容できるそうで、白い壁は日本の企業製の細いアクリル板を手作業でつないだもので、音響効果を最大限に高める工夫がなされているそうです。外の黄色の三角状の柱は角度が微妙に違う形で配置され、一面が鏡になっていてそこを通る人の姿が鏡に映りこみ、二重、三重 に見える不思議な世界となっていました(写真左下2枚:右は15人くらいが何倍にもなって写っています)。

に見える不思議な世界となっていました(写真左下2枚:右は15人くらいが何倍にもなって写っています)。 美術館内のレストラン「ル・フランク」はパリのレストラン「レ・タブレット(Les Tablettes)」のオーナーで、ミシュランガイドで星を獲得しているシェフ、ジャン=ルイ・ノミコスが担当し、フランス料理からインスピレーションを受けたナチュラルな料理

美術館内のレストラン「ル・フランク」はパリのレストラン「レ・タブレット(Les Tablettes)」のオーナーで、ミシュランガイドで星を獲得しているシェフ、ジャン=ルイ・ノミコスが担当し、フランス料理からインスピレーションを受けたナチュラルな料理 (写真右下)を出していて、私たちはランチを頂きました。ワンプレートに載った見た目も美しい料理で、特にかぼちゃのスープとマッシュポテトに卵を落とし、クリームソースがかかった一品がおいしかったです。レストランの天井を埋め尽くしているのはフランク・ゲー

(写真右下)を出していて、私たちはランチを頂きました。ワンプレートに載った見た目も美しい料理で、特にかぼちゃのスープとマッシュポテトに卵を落とし、クリームソースがかかった一品がおいしかったです。レストランの天井を埋め尽くしているのはフランク・ゲー

リーの魚たち(写真)で、1日の時間帯によって色が変化するそうです。ランチの後は建物の最上階までエレベーターで昇り、テラスからデファンスの超近代的な建物やエッフェル塔などを見ることができました。また、建物を出ると広い公園になっていて、中国風の庭園(写真)や日本の伝統的農家(木曽の大きな農家を模した建物)の展示などもあり、また遊園地や動物園もあって、子どもたちの歓声が響いていました。パリは都会空間の中に公園が散在していて家族が散歩やピクニックを楽しんでいて羨ましい限りです。

リーの魚たち(写真)で、1日の時間帯によって色が変化するそうです。ランチの後は建物の最上階までエレベーターで昇り、テラスからデファンスの超近代的な建物やエッフェル塔などを見ることができました。また、建物を出ると広い公園になっていて、中国風の庭園(写真)や日本の伝統的農家(木曽の大きな農家を模した建物)の展示などもあり、また遊園地や動物園もあって、子どもたちの歓声が響いていました。パリは都会空間の中に公園が散在していて家族が散歩やピクニックを楽しんでいて羨ましい限りです。

パリに来たついでに、パリ第7大学で博士論文を書いた時の指導教授であったニコル・モゼ先生を久しぶりに訪れました。行く途中、メトロ6番線が電気系統の故障で列車が遅れてしまいました。ちょうど夕方のラッシュアワーの時間帯であったこともあり、超満員の車内で走行の途中で突然、ガタッと列車が止まったりするので、皆不安そうな顔をしていましたが、20分遅れで何とか目的地に着きました。パリのメトロは数年前からホームの改装工事を行っており、しかも日中も工事のために閉鎖され、その駅には止まらないことがしばしば。列車内の駅案内図にはモンパルナス駅に×が入れられ、通過となっていました(日本だと真夜中に工事をして乗客の迷惑のかからないようにしているのですが)。このところテロが続発していることもあり、地下鉄の構 内も暗い雰囲気が漂っていました(しかも駅によってはホームの照明がすごく暗い!)。ともあれ、何とかモゼ先生宅に着き、出版されたばかりのご著書Honoré de Balzac. L’Hommœuvreを頂きました。モゼ先生は長年、バルザックおよびジョルジュ・サンドの研究をされてきて、GIRB(バルザック国際研究協会)の会長としてフランス国内外で活躍されてきました。日本にも2度講演にいらしてます。退職されてから長年経ちますが、今も活発な研究活動を展開されており、現在はバルザックの辞書の編集に力を注いでおられるそうです。写真は近くのレストランで一緒に食事をした時に撮ったものです。レストランでおいしい料理に舌鼓を打ちながら、研究や政治(フランスでは大統領選が4月に迫っており、移民排斥、ユーロを排してフランに戻し、EUの脱退も辞さないとするルペン極右政党首が大統領になる恐れもあり、もっぱらその心配をされておられました)の話と夜の10時まで話してホテルに戻りました。今後もモゼ先生のご活躍を願っています。

内も暗い雰囲気が漂っていました(しかも駅によってはホームの照明がすごく暗い!)。ともあれ、何とかモゼ先生宅に着き、出版されたばかりのご著書Honoré de Balzac. L’Hommœuvreを頂きました。モゼ先生は長年、バルザックおよびジョルジュ・サンドの研究をされてきて、GIRB(バルザック国際研究協会)の会長としてフランス国内外で活躍されてきました。日本にも2度講演にいらしてます。退職されてから長年経ちますが、今も活発な研究活動を展開されており、現在はバルザックの辞書の編集に力を注いでおられるそうです。写真は近くのレストランで一緒に食事をした時に撮ったものです。レストランでおいしい料理に舌鼓を打ちながら、研究や政治(フランスでは大統領選が4月に迫っており、移民排斥、ユーロを排してフランに戻し、EUの脱退も辞さないとするルペン極右政党首が大統領になる恐れもあり、もっぱらその心配をされておられました)の話と夜の10時まで話してホテルに戻りました。今後もモゼ先生のご活躍を願っています。

オルセー美術館に特別展 Au-delà des étoiles. Le paysage mystique de Mone

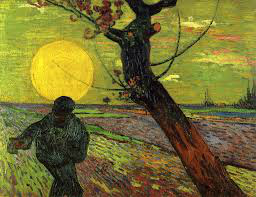

オルセー美術館に特別展 Au-delà des étoiles. Le paysage mystique de Mone t à Kandisky (「星々の彼方 モネからカンディスキーまでの神秘的風景」)を見に行ってきました。以前にオルセーに行った時は切符を買うのに長蛇の列で氷雨の中、1時間並んだので今回は予めサイトで予約していきましたが、思ったほどは混んでいませんでした。まずは印象派のモネの有名なルーアン聖堂(左図)。ルーアン聖堂の朝日に照らされた正面からの絵に始まり、時間がたつにつれて刻々と光の具合が変わっていく様子を連作したもので、輪郭がかなりぼやけていて幻想的な風景となっています。さらにゴッホの≪種を蒔く人≫(右図)。斜めに画面を横切る大きな木の幹は日本の浮世絵の影響が大きいと言われていますが、簡潔な輪郭ながら力強いタッチで描かれた男性と揺れるような大地、

t à Kandisky (「星々の彼方 モネからカンディスキーまでの神秘的風景」)を見に行ってきました。以前にオルセーに行った時は切符を買うのに長蛇の列で氷雨の中、1時間並んだので今回は予めサイトで予約していきましたが、思ったほどは混んでいませんでした。まずは印象派のモネの有名なルーアン聖堂(左図)。ルーアン聖堂の朝日に照らされた正面からの絵に始まり、時間がたつにつれて刻々と光の具合が変わっていく様子を連作したもので、輪郭がかなりぼやけていて幻想的な風景となっています。さらにゴッホの≪種を蒔く人≫(右図)。斜めに画面を横切る大きな木の幹は日本の浮世絵の影響が大きいと言われていますが、簡潔な輪郭ながら力強いタッチで描かれた男性と揺れるような大地、 背景には黄色の大きな太陽と、人間と自然(大地)のコレスポンダンス(照応)が感じられる傑作です。また、海面に星が

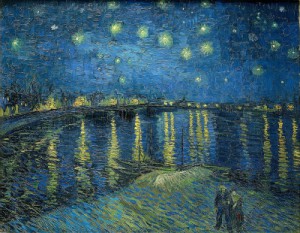

背景には黄色の大きな太陽と、人間と自然(大地)のコレスポンダンス(照応)が感じられる傑作です。また、海面に星が きらきらと輝くゴッホの≪星夜≫は夜の神秘性を感じさせます。20世紀の画家ハビリックの同じく≪星夜≫(左下図)はゴッホの空に惑星やギャラクシーが弧を描いて回っていて宇宙への神秘な夢想が描かれています。印象派から後期印象派(ゴーギャン、ゴッホ)、ナビ派(モーリス・ドニなど)、

きらきらと輝くゴッホの≪星夜≫は夜の神秘性を感じさせます。20世紀の画家ハビリックの同じく≪星夜≫(左下図)はゴッホの空に惑星やギャラクシーが弧を描いて回っていて宇宙への神秘な夢想が描かれています。印象派から後期印象派(ゴーギャン、ゴッホ)、ナビ派(モーリス・ドニなど)、 カンディスキー(図)まで、その風景画を通して大地、海、空、木々、山々の神聖な要素があぶりだされた展覧会でした。ついでに印象派のおなじみの絵(マネの≪オランピア≫、ルノワール、ボナール、セザンヌなど)を見てきました。課外活動として子どもたちを引率した先生が絵の前で説明をしている光景に出くわしました、こうした名画を身近に見ることができる子どもたちが羨ましい限りです。

カンディスキー(図)まで、その風景画を通して大地、海、空、木々、山々の神聖な要素があぶりだされた展覧会でした。ついでに印象派のおなじみの絵(マネの≪オランピア≫、ルノワール、ボナール、セザンヌなど)を見てきました。課外活動として子どもたちを引率した先生が絵の前で説明をしている光景に出くわしました、こうした名画を身近に見ることができる子どもたちが羨ましい限りです。

先日、創作料理のお店「アコルドゥ」(Akorduというスペイン語で

先日、創作料理のお店「アコルドゥ」(Akorduというスペイン語で 「記憶の実」という意味だそうです)にランチに行ってきました。奈良の依水園の近く、ちょうど以前に行った「夢想庵」の隣にあります。川島シェフはスペインのバスク地方で料理の修業をしたそうで、数年前に富雄駅の近くのお店「アコルドゥ」でエスプーマ(食材をムースのような泡状にする)料理を食べたことがありますが、その店が奈良に移転したものでした。料理は非常に凝っていて絵画的な盛り付けがなされています。まず、前菜は「枯れ木と落ち葉、オリーヴ」(写真左)。本物の枯れ木と落ち葉の間に、少し香辛料を利かせた葉っぱの前菜が混じっています。次は「土にまみれた大和マナ、御所のヨーグルトとハー

「記憶の実」という意味だそうです)にランチに行ってきました。奈良の依水園の近く、ちょうど以前に行った「夢想庵」の隣にあります。川島シェフはスペインのバスク地方で料理の修業をしたそうで、数年前に富雄駅の近くのお店「アコルドゥ」でエスプーマ(食材をムースのような泡状にする)料理を食べたことがありますが、その店が奈良に移転したものでした。料理は非常に凝っていて絵画的な盛り付けがなされています。まず、前菜は「枯れ木と落ち葉、オリーヴ」(写真左)。本物の枯れ木と落ち葉の間に、少し香辛料を利かせた葉っぱの前菜が混じっています。次は「土にまみれた大和マナ、御所のヨーグルトとハー ブ」(写真右)。シェフは奈良の食材をふんだんに使っていますが、マナを土から抜いた時の根っこ、そして「土」はオリーヴとパンを揚げたものだそうです。ヨーグルトも普通のものよりまったりしたものでした。次が「菊芋のソパ(スープ)、

ブ」(写真右)。シェフは奈良の食材をふんだんに使っていますが、マナを土から抜いた時の根っこ、そして「土」はオリーヴとパンを揚げたものだそうです。ヨーグルトも普通のものよりまったりしたものでした。次が「菊芋のソパ(スープ)、 帆立のプランチャとエア」(写真左下)。プランチャは帆立を焼く鉄板の名前でエアはエスプーマのことです。カプチーノ風に仕立てているとか。特に帆立が絶品の味!次が「塩鱈のピルピル、焼いたネブカ」(写真右下)。塩鱈をオリーヴオイルで焼くと鱈がピルピルという音を出すそうです!鱈は普通、味が淡白ですが焼いたためにこくがでて食べ応えがありました。最後に「炙った豚バラ、枯れ葉

帆立のプランチャとエア」(写真左下)。プランチャは帆立を焼く鉄板の名前でエアはエスプーマのことです。カプチーノ風に仕立てているとか。特に帆立が絶品の味!次が「塩鱈のピルピル、焼いたネブカ」(写真右下)。塩鱈をオリーヴオイルで焼くと鱈がピルピルという音を出すそうです!鱈は普通、味が淡白ですが焼いたためにこくがでて食べ応えがありました。最後に「炙った豚バラ、枯れ葉 と小枝、カリフラワーピュレと焼きラッキョウ」(写真左)。「枯れ葉」の下に埋もれた弾力のある豚肉をシェリー酒の入ったソースで食べますが、ちょうどスパークリングワ

と小枝、カリフラワーピュレと焼きラッキョウ」(写真左)。「枯れ葉」の下に埋もれた弾力のある豚肉をシェリー酒の入ったソースで食べますが、ちょうどスパークリングワ インを飲んでいたので、そこにもシェリーを足してもらい、料理と一緒に楽しみました(スパークリングワインがかなり重みをもつ味に変わりました)。デザートは「古都華(奈良産苺)のマリネ、クリームソーダ、ジェラート」(写真)。苺をソーダに漬けこんだものの上に濃厚なジェラートが乗っていました。「枯れ葉や枯れ木」などによる冬の景色と、菜の花など春の気配を感じさせる野菜が使われ、

インを飲んでいたので、そこにもシェリーを足してもらい、料理と一緒に楽しみました(スパークリングワインがかなり重みをもつ味に変わりました)。デザートは「古都華(奈良産苺)のマリネ、クリームソーダ、ジェラート」(写真)。苺をソーダに漬けこんだものの上に濃厚なジェラートが乗っていました。「枯れ葉や枯れ木」などによる冬の景色と、菜の花など春の気配を感じさせる野菜が使われ、 おかげで季節感溢れる料理を満喫できました。厨房もガラス張りで厨房を横目に見ながらテーブルにつく、という趣向でした。帰り際にピカピカに磨かれた厨房も写真を撮らせて頂きました(写真:左が川島シェフ)。

おかげで季節感溢れる料理を満喫できました。厨房もガラス張りで厨房を横目に見ながらテーブルにつく、という趣向でした。帰り際にピカピカに磨かれた厨房も写真を撮らせて頂きました(写真:左が川島シェフ)。

平成17年に大阪女子大学が大阪府立大学と統合して、新たに人間社会学部が府立大に作られた時に、教員の親睦のために和風会が創設されました。毎月給料から一定額を天引きしてプールしたお金を教員の冠婚葬祭のために使ったり、年度末には教員同士の親睦を深めるために懇親会を開いていました。しかし残念ながら、人間社会学部は6年目で入学募集を停止、新たに文理融合の現代システム科学域が創設されて教員の配置もそれぞればらばらになってしまいました。それで、和風会自体も解散することになり、最後の懇親会が天王寺のマリオット都ホテルで開催されました。全国的にも人文系学部が激減 している中、これもご時世とは思いますが、哲学・思想・文学・文化は直接、産業・商業に役立つ実学ではありませんが、人間の根源、生きていく意味を探るものとして重要なもので、こうした学問が廃れていくのは非常に残念です。集まった人数は20名ほどでしたが、ブータンの仏教(曼荼羅)、日本文化・文学、日本語学、西洋史、フランス文学・言語学、現代思想、アメリカ文学、心理学・臨床心理、教育学、社会福祉学など様々なジャンルの専門家が一堂に会し、いろいろお話ができて楽しいひと時を過ごすことができました(写真)。ワインも白ワインではムルソー、ナパ(カリフォルニアワインですが珍しいもので、かなりこくのある白ワイン)、赤ワインではポイヤック(残念ながら飲もうと思った時にはボトルは空でした)など、おいしいワインを味わえました。

している中、これもご時世とは思いますが、哲学・思想・文学・文化は直接、産業・商業に役立つ実学ではありませんが、人間の根源、生きていく意味を探るものとして重要なもので、こうした学問が廃れていくのは非常に残念です。集まった人数は20名ほどでしたが、ブータンの仏教(曼荼羅)、日本文化・文学、日本語学、西洋史、フランス文学・言語学、現代思想、アメリカ文学、心理学・臨床心理、教育学、社会福祉学など様々なジャンルの専門家が一堂に会し、いろいろお話ができて楽しいひと時を過ごすことができました(写真)。ワインも白ワインではムルソー、ナパ(カリフォルニアワインですが珍しいもので、かなりこくのある白ワイン)、赤ワインではポイヤック(残念ながら飲もうと思った時にはボトルは空でした)など、おいしいワインを味わえました。

2月19日に京大の稲垣直樹先生の定年退職に伴う最終講義と退職記念パーティがありました。お天気は寒いながらも快晴でしたが、何と京都市民マラソンの日にぶつかってしまいました。講演会場は東一条の総合人間学部(元教養部)の建物内でありましたが、東大路通りがマラソンコースになっていたため道路が閉鎖され、百万遍から徒歩で南に下がり、京大の正門にいたる交差点の信号を渡ろうとするとそこも封鎖、道路の反対側に渡るためには延々と迂回して近衛通りから入った(2キロくらい人ごみの中を歩きました!)ため、本来なら10分で会場まで辿りつくところを、30分かけて歩き、足が棒のようになりました。ともあれ、稲垣先生のご講演「『レ・ミゼラブル』、世紀を越える神話(再)創造―原作と文学・映像アダプテーション―」は2時間半にわたる熱気溢れる講義でした(写真は講演中の稲垣先生)。ユゴーの『レ・ミゼラブル』(1862)がいまだにミュージカルや映画などで上演され、読み継がれているのは、ユゴーがリアリズムの技法を用いながらも、リアリズムの規範から外れた人物設定・プロット設定などによって神話的要素が見出せること。それが時代を越えた普遍性を持つ理由である、というのは大変納得できました。とりわけ、ユゴーは神の存在を信じているが、カトリックからは異端とされたグノーシス信仰に基づくものであり、ジャン・ヴァルジャンが神の意志により、ナポレオンに代わって時代を背負う人物となること、彼の内に「宇宙的贖罪のエネルギーの蓄積」がなされ、彼の使命は全被造物の贖罪にある、というのが一番印象に残りました。また、日本

2月19日に京大の稲垣直樹先生の定年退職に伴う最終講義と退職記念パーティがありました。お天気は寒いながらも快晴でしたが、何と京都市民マラソンの日にぶつかってしまいました。講演会場は東一条の総合人間学部(元教養部)の建物内でありましたが、東大路通りがマラソンコースになっていたため道路が閉鎖され、百万遍から徒歩で南に下がり、京大の正門にいたる交差点の信号を渡ろうとするとそこも封鎖、道路の反対側に渡るためには延々と迂回して近衛通りから入った(2キロくらい人ごみの中を歩きました!)ため、本来なら10分で会場まで辿りつくところを、30分かけて歩き、足が棒のようになりました。ともあれ、稲垣先生のご講演「『レ・ミゼラブル』、世紀を越える神話(再)創造―原作と文学・映像アダプテーション―」は2時間半にわたる熱気溢れる講義でした(写真は講演中の稲垣先生)。ユゴーの『レ・ミゼラブル』(1862)がいまだにミュージカルや映画などで上演され、読み継がれているのは、ユゴーがリアリズムの技法を用いながらも、リアリズムの規範から外れた人物設定・プロット設定などによって神話的要素が見出せること。それが時代を越えた普遍性を持つ理由である、というのは大変納得できました。とりわけ、ユゴーは神の存在を信じているが、カトリックからは異端とされたグノーシス信仰に基づくものであり、ジャン・ヴァルジャンが神の意志により、ナポレオンに代わって時代を背負う人物となること、彼の内に「宇宙的贖罪のエネルギーの蓄積」がなされ、彼の使命は全被造物の贖罪にある、というのが一番印象に残りました。また、日本 での黒岩涙香の翻案『ああ無情』やジャン・ギャバンの主演映画『レ・ミゼラブル』、ミュージカルやヒュー・ジャクソン主演のミュージカル映画の話も面白く、ミュージカル映画は私も見ましたが、ジャン・ヴァルジャンの臨終の場面が教会になっていて(原作ではありえない)、死んだファンチーヌが彼を迎えにきて歌うアガペー(真の愛)がコゼットとマリウスのエロース(性愛)、ミリエル司教のフィリア(隣人愛)、コゼットへのファンチーヌの母性愛、コゼットへのジャン・ヴァルジャンの父性愛といったストルゲー(家族愛)が歌い込まれ、それらが「真の愛」に包括されていく、という「キリスト教国での作品の感動」に貢献している、という話はなるほど、と思いました。懇親会では稲垣先生と関わりの深かった先生方たちが面白いエピソードを語られ、終始なごやかな雰囲気でした(写真は稲垣先生を囲んで、大竹仁子先生、柏木加代子先生と)。

での黒岩涙香の翻案『ああ無情』やジャン・ギャバンの主演映画『レ・ミゼラブル』、ミュージカルやヒュー・ジャクソン主演のミュージカル映画の話も面白く、ミュージカル映画は私も見ましたが、ジャン・ヴァルジャンの臨終の場面が教会になっていて(原作ではありえない)、死んだファンチーヌが彼を迎えにきて歌うアガペー(真の愛)がコゼットとマリウスのエロース(性愛)、ミリエル司教のフィリア(隣人愛)、コゼットへのファンチーヌの母性愛、コゼットへのジャン・ヴァルジャンの父性愛といったストルゲー(家族愛)が歌い込まれ、それらが「真の愛」に包括されていく、という「キリスト教国での作品の感動」に貢献している、という話はなるほど、と思いました。懇親会では稲垣先生と関わりの深かった先生方たちが面白いエピソードを語られ、終始なごやかな雰囲気でした(写真は稲垣先生を囲んで、大竹仁子先生、柏木加代子先生と)。