BLOG

今年も4月初めに御嶽山にお花見に行ってきまし

今年も4月初めに御嶽山にお花見に行ってきまし た。曇り空でしたが桜は満開で、人もそれほど多くなくてゆっくり花を眺めることができました(写真左は太鼓橋から見た光景、右はお社)。花を愛でた後はおいしい食事、ということで、いつもの浪漫でランチ。4月は山菜特集ということで、先付けから緑が映える「よもぎ豆腐」、次が高野豆腐のフキあんかけ(写真中央)。高

た。曇り空でしたが桜は満開で、人もそれほど多くなくてゆっくり花を眺めることができました(写真左は太鼓橋から見た光景、右はお社)。花を愛でた後はおいしい食事、ということで、いつもの浪漫でランチ。4月は山菜特集ということで、先付けから緑が映える「よもぎ豆腐」、次が高野豆腐のフキあんかけ(写真中央)。高 野豆腐がもちもちの食感で、家で食べる高野とは全くの別物。お吸い物は卵ソーメン。山菜の取り合わせ

野豆腐がもちもちの食感で、家で食べる高野とは全くの別物。お吸い物は卵ソーメン。山菜の取り合わせ (竹の子、蕨、蕗の塔、ウルイ、白アスパラガスなど)を木の芽と蕗の二種類の味噌につけて食べるのも新鮮でした。筍は一斗缶で沸騰させずに煮るそうで、その照り焼きが香ばしくて絶品!山菜の天ぷら(こごみ、かぼちゃ、ウド、新ごぼう)もさくさくとしておいしかった

(竹の子、蕨、蕗の塔、ウルイ、白アスパラガスなど)を木の芽と蕗の二種類の味噌につけて食べるのも新鮮でした。筍は一斗缶で沸騰させずに煮るそうで、その照り焼きが香ばしくて絶品!山菜の天ぷら(こごみ、かぼちゃ、ウド、新ごぼう)もさくさくとしておいしかった です(写真右下)。ご飯はとこぶしに、ウニ、帆立、板わかめで、客が席についてから銅鍋で炊き始める、という凝りよう(写真左下)。デザートは上品なプリンで締めくくりで、贅沢なひと時を過ごすことができました。

です(写真右下)。ご飯はとこぶしに、ウニ、帆立、板わかめで、客が席についてから銅鍋で炊き始める、という凝りよう(写真左下)。デザートは上品なプリンで締めくくりで、贅沢なひと時を過ごすことができました。

桜が満開になるのもあと少し、という3月末に

桜が満開になるのもあと少し、という3月末に 京都の出町柳にある日本料理店「弧玖」にお昼を食べに行ってきました。店主は老舗割烹「桜田」で修業された前田翔さんという方(写真左)で、若いのに腕前は確かでした。先付け(写真右)は帆立にイイダコ、湯葉に長芋のジュレがかかっていて、繊細で複雑な味付けでした(お皿も凝っていました)。お造りは長崎産の本まぐろに平目、吸い

京都の出町柳にある日本料理店「弧玖」にお昼を食べに行ってきました。店主は老舗割烹「桜田」で修業された前田翔さんという方(写真左)で、若いのに腕前は確かでした。先付け(写真右)は帆立にイイダコ、湯葉に長芋のジュレがかかっていて、繊細で複雑な味付けでした(お皿も凝っていました)。お造りは長崎産の本まぐろに平目、吸い 物はあっさりした味のあぶらめに卵豆腐、

物はあっさりした味のあぶらめに卵豆腐、 そして3月ということで可愛い器に入ったちらし寿司(写真左下)。茗荷や蕗など具がたっぷり入った寿司で、見た目も美しいものでした。八寸(写真右下)も竹を割ったような長い器に色どりよく盛られていました(特に水菜とほうれん草の胡麻和え、まながつおが絶品の味!)。最後のご飯は新ワカメ

そして3月ということで可愛い器に入ったちらし寿司(写真左下)。茗荷や蕗など具がたっぷり入った寿司で、見た目も美しいものでした。八寸(写真右下)も竹を割ったような長い器に色どりよく盛られていました(特に水菜とほうれん草の胡麻和え、まながつおが絶品の味!)。最後のご飯は新ワカメ とうるいの炊き込みご飯(おかみさんがお釜ごと見せてくれています!)で、これもおいしかったです。カウンターが10席ほどと個室が一つ、と本当に小さな店ですが、一つ一つの料理が手が込んでいて器も美しく、大満足のひと時でした。

とうるいの炊き込みご飯(おかみさんがお釜ごと見せてくれています!)で、これもおいしかったです。カウンターが10席ほどと個室が一つ、と本当に小さな店ですが、一つ一つの料理が手が込んでいて器も美しく、大満足のひと時でした。

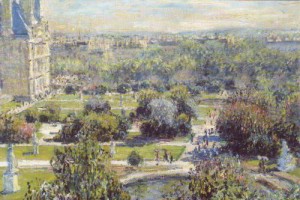

お昼を食べた後は、岡崎の京都市美術館にモネ展を見に行きました。目玉の一つはモネの《日の出、印象》でしたが、これは3月21日までの期間限定だったので見れず残念でした。 ただ、モネの様々な睡蓮の絵(右図)や珍しい肖像画などが見れました。特に目をひいたのが、《チュイルリー公園》(左図)で、チュイルリー宮殿(後に火事で焼失)が描き込まれていて、19世紀当時の様子を覗き見ることができました。モネは晩年になるにつれて、睡蓮の絵なども輪郭がぼ

ただ、モネの様々な睡蓮の絵(右図)や珍しい肖像画などが見れました。特に目をひいたのが、《チュイルリー公園》(左図)で、チュイルリー宮殿(後に火事で焼失)が描き込まれていて、19世紀当時の様子を覗き見ることができました。モネは晩年になるにつれて、睡蓮の絵なども輪郭がぼ やけ、抽象画に近くなりますが、それは美学的手法の変化だけではなく、晩年は白内障を患っていた、というので健康的な理由(見たままの印象を描くと抽象画に近くなる?)もあったのかもわかりません。。。

やけ、抽象画に近くなりますが、それは美学的手法の変化だけではなく、晩年は白内障を患っていた、というので健康的な理由(見たままの印象を描くと抽象画に近くなる?)もあったのかもわかりません。。。

名古屋で大学時代のクラブの同期会が

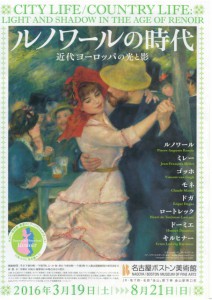

名古屋で大学時代のクラブの同期会が あったので、そのついでにボストン美術館で「ルノワールの時代 近代ヨーロッパの光と影」展を見てきました。ルノワール、ミレー、モネなど印象派の絵画やコロー、ドガ、ゴッホ、ロートレックの絵画や彼らが参照した写真、さらに印象派の影響を受けたアメリカ人画家やキルヒナーなどドイツの画家など、19世紀後半から20世紀初頭のヨーロッパを舞台に、産業革命によって近代化が進んだ都市―ガス灯の輝く華やかな空間―の生活を活写した絵画、さらにそうした都市に息苦しさを感じた人々が向かった田舎でのピクニックや海水浴など、人々の生活を描いたものが展示されていました。目玉はやはり、ルノワールの《ブージヴァルのダンス》(左図ポスター)。パリの郊外、ブージヴァルは都会の人たちが週末に遊びに行く行楽地で、当時流行のファッションを身に付けた女性(シュザンヌ・ヴァランドン)が生き生きと描かれています。また、19世紀後半の第二帝政時代に流行したクリノリン・ドレス(鯨骨や鋼の腰枠クリノリンをつけたドレスで、直径3メートルにも及ぶものがありました)を着た女性を風刺したドーミエのカリカチュア《雪空のクリノリン・スカート》(掃除人が巨大なスカートにたまった雪を払いましょうか、と女性に尋ねている場面:右図)は大変面白かったです。また、

あったので、そのついでにボストン美術館で「ルノワールの時代 近代ヨーロッパの光と影」展を見てきました。ルノワール、ミレー、モネなど印象派の絵画やコロー、ドガ、ゴッホ、ロートレックの絵画や彼らが参照した写真、さらに印象派の影響を受けたアメリカ人画家やキルヒナーなどドイツの画家など、19世紀後半から20世紀初頭のヨーロッパを舞台に、産業革命によって近代化が進んだ都市―ガス灯の輝く華やかな空間―の生活を活写した絵画、さらにそうした都市に息苦しさを感じた人々が向かった田舎でのピクニックや海水浴など、人々の生活を描いたものが展示されていました。目玉はやはり、ルノワールの《ブージヴァルのダンス》(左図ポスター)。パリの郊外、ブージヴァルは都会の人たちが週末に遊びに行く行楽地で、当時流行のファッションを身に付けた女性(シュザンヌ・ヴァランドン)が生き生きと描かれています。また、19世紀後半の第二帝政時代に流行したクリノリン・ドレス(鯨骨や鋼の腰枠クリノリンをつけたドレスで、直径3メートルにも及ぶものがありました)を着た女性を風刺したドーミエのカリカチュア《雪空のクリノリン・スカート》(掃除人が巨大なスカートにたまった雪を払いましょうか、と女性に尋ねている場面:右図)は大変面白かったです。また、 疾走する馬を多く描いたドガの《田舎の競馬場》(左下図)も、当時の人々の娯楽が垣間見えます。ルノワールの《ガンジー島の海辺の子どもたち》(右下図)では、

疾走する馬を多く描いたドガの《田舎の競馬場》(左下図)も、当時の人々の娯楽が垣間見えます。ルノワールの《ガンジー島の海辺の子どもたち》(右下図)では、 高価な流行の身なりをした都会の子どもたちを前景に、後景には地元の子どもたちが裸で泳いでいる様子が対照的に描かれています。大作の数は少なかったですが、19世紀後半の近代ヨーロッパの人々のありのままの姿を見ることができました。

高価な流行の身なりをした都会の子どもたちを前景に、後景には地元の子どもたちが裸で泳いでいる様子が対照的に描かれています。大作の数は少なかったですが、19世紀後半の近代ヨーロッパの人々のありのままの姿を見ることができました。

大学のクラブ(バドミントン部)の同期会では、卒業以来初めて再会する同級生もいて、それぞれ市長になっていたり、日本初の航空機MRJの社長さん、とか皆さん社会で大活躍されておりました。仕事の傍ら、バドミントンをずっと続けて現役時代以上に様々な大会で活躍されていたり、またはスキーやゴルフ、テニスを楽しむなど、皆さん趣味にも力を入れておられるようです。写真はMRJのバッジ(日本初の航空機、エ アバスやボーイングを凌ぐよう発展できればいいですね)。

アバスやボーイングを凌ぐよう発展できればいいですね)。

このところ毎月恒例として、近くの和食の店「浪漫」に食事に行っています。月ごとにテーマが代わり、3月は「ちら

このところ毎月恒例として、近くの和食の店「浪漫」に食事に行っています。月ごとにテーマが代わり、3月は「ちら し寿司」がテーマです。相変わらず「おばあちゃんの料理」と主張される店の主人は、新鮮な素材と丁寧な調理にこだわりがあるとのこと。蛤の吸い物(写真左)は、大きな蛤を貝殻から取り出し、68度でゆで(沸騰させると身が硬くなるとか)、薄く切った大根と合わせて出汁のみで味付けしたのが出てきましたが、本当にまったりとした味でおいしかったです。烏賊も薄い皮をうまくはぎ、柔らかい歯ごたえで、柿のソースで和えた見た目にもきれいな一品でした(写真右)。他にもゴマ豆腐を揚げたものに蕗味噌がのったものや、色とりどりの八寸など、どれもおいしかったですが、やはり巨大なアワビの貝殻に色鮮やかに盛られたお寿司が圧巻でした(写真左下)。ご飯は私たちが席に座ってから炊いたもので、食べる直前に合わせ酢で和えたとか。デザートは三宝柑のゼリー(写真右下)で、瑞々しい果肉と舌触りの良いゼリー(完全に固まる前に供するのがおいしさの秘訣だそうです)でした。まさに至福の時を過ごすことができました。しかし、何十年たっても完璧な料理に達していない

し寿司」がテーマです。相変わらず「おばあちゃんの料理」と主張される店の主人は、新鮮な素材と丁寧な調理にこだわりがあるとのこと。蛤の吸い物(写真左)は、大きな蛤を貝殻から取り出し、68度でゆで(沸騰させると身が硬くなるとか)、薄く切った大根と合わせて出汁のみで味付けしたのが出てきましたが、本当にまったりとした味でおいしかったです。烏賊も薄い皮をうまくはぎ、柔らかい歯ごたえで、柿のソースで和えた見た目にもきれいな一品でした(写真右)。他にもゴマ豆腐を揚げたものに蕗味噌がのったものや、色とりどりの八寸など、どれもおいしかったですが、やはり巨大なアワビの貝殻に色鮮やかに盛られたお寿司が圧巻でした(写真左下)。ご飯は私たちが席に座ってから炊いたもので、食べる直前に合わせ酢で和えたとか。デザートは三宝柑のゼリー(写真右下)で、瑞々しい果肉と舌触りの良いゼリー(完全に固まる前に供するのがおいしさの秘訣だそうです)でした。まさに至福の時を過ごすことができました。しかし、何十年たっても完璧な料理に達していない と、新たな工夫を考えておられるご主人には圧倒されま

と、新たな工夫を考えておられるご主人には圧倒されま す。

す。

いつもの公開講座聴講生の方たちとの懇親会に出席しました。今回は心斎橋の日航ホテル大阪の地下の和食の店「禅園」で、お昼をご一緒しました。この店は(明石の天然)鯛めしで有名(写真左)で、お店の人が土鍋で炊いた鯛を見せて下さった後、お茶碗に盛ってでてきます。今回も総勢20名を越す参加者で、久しぶりに皆さんのお元気そう な顔が拝見でき、楽しいおしゃべりに時間があっという間に過ぎました(写真右)。食事の後、真宗大谷派の難波別

な顔が拝見でき、楽しいおしゃべりに時間があっという間に過ぎました(写真右)。食事の後、真宗大谷派の難波別 院(南御堂)まで歩いていき、お彼岸ということもあってお参りしてきました。御堂筋に面した門からひろい空間をまっすぐ進むと本堂で、本堂左側には松尾芭蕉の句碑(芭蕉は南御堂前の花屋仁左衛門宅で51歳の生涯を閉じました)があり、辞世の句「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」がそこに刻まれていました。その横には梵鐘(文禄5年に遡る由緒ある鐘で戦時中も没収されなかったとか)が安置され、皆でぐるっと触らせてもらいました。僧侶の方が昔の御堂筋の歴史などの説明をして下さり、いろいろ勉強になりました(写真下)。南御堂前の芭蕉終焉の地の碑は、道路の中の緑地帯にひっそり立っていて、知らずに通り過ぎてしまうところでした。芭蕉をはじめ、昔の人は50代の若さで亡くなっているのに、後世に残る素晴らしい仕事を成し遂げており、今更ながらその偉業に感銘を受けました。今回の幹事の武市さん、南さん、いろいろな手配をして頂き、ありがとうございました。

院(南御堂)まで歩いていき、お彼岸ということもあってお参りしてきました。御堂筋に面した門からひろい空間をまっすぐ進むと本堂で、本堂左側には松尾芭蕉の句碑(芭蕉は南御堂前の花屋仁左衛門宅で51歳の生涯を閉じました)があり、辞世の句「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」がそこに刻まれていました。その横には梵鐘(文禄5年に遡る由緒ある鐘で戦時中も没収されなかったとか)が安置され、皆でぐるっと触らせてもらいました。僧侶の方が昔の御堂筋の歴史などの説明をして下さり、いろいろ勉強になりました(写真下)。南御堂前の芭蕉終焉の地の碑は、道路の中の緑地帯にひっそり立っていて、知らずに通り過ぎてしまうところでした。芭蕉をはじめ、昔の人は50代の若さで亡くなっているのに、後世に残る素晴らしい仕事を成し遂げており、今更ながらその偉業に感銘を受けました。今回の幹事の武市さん、南さん、いろいろな手配をして頂き、ありがとうございました。

いつも熱心に公開講座や講演会に参加して頂く聴講生の一人、峯松さんからお手製のケーキと、いかなごの釘煮が届きました。切ったりんごをバターと砂糖で炒めて型に並べ、その上から タルト生地を被せて焼き、ひっくり返してリンゴの部分を上にして食べる、というタルトタタンがとてもきれいだったので、写真に撮りました。味も美味! いかなごは昨年も送って頂きましたが、春を告げるものとして、うちでは阪神大震災以来、毎年食べています。峯松さんの他にも、手作りの文旦のマーマレードやゼリーを送って頂いた六車さんなど、聴講生の方々にはいつも感謝しています。若い頃はケーキやクッキーを良く焼いたものの、この頃は市販のものですませていましたが、そのうちまた、手作りのお菓子に挑戦してみたいと思っています。

タルト生地を被せて焼き、ひっくり返してリンゴの部分を上にして食べる、というタルトタタンがとてもきれいだったので、写真に撮りました。味も美味! いかなごは昨年も送って頂きましたが、春を告げるものとして、うちでは阪神大震災以来、毎年食べています。峯松さんの他にも、手作りの文旦のマーマレードやゼリーを送って頂いた六車さんなど、聴講生の方々にはいつも感謝しています。若い頃はケーキやクッキーを良く焼いたものの、この頃は市販のものですませていましたが、そのうちまた、手作りのお菓子に挑戦してみたいと思っています。

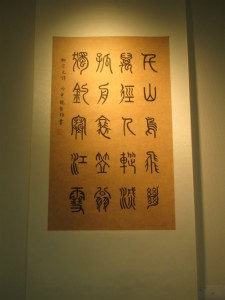

私が顧問をしている府立大美術部と大阪市大美術部、および交流のある中国の上海大学書道部との交流展が難波市民学習センター(OCAT)で2月18日から20日まで開催されてい ます。昨年度は上海大学で交流展が開催され、今年度は日本、ということで本学美術部の藤田君が実行委員長として、協賛金集めや会場の手筈、上海大学の学生の受け入れなどに奔走し、開催にこぎつけました。顧問としてはあまり役に立っていませんが、指導している中国人留学生の院生にお願いして、京都観光のガイド

ます。昨年度は上海大学で交流展が開催され、今年度は日本、ということで本学美術部の藤田君が実行委員長として、協賛金集めや会場の手筈、上海大学の学生の受け入れなどに奔走し、開催にこぎつけました。顧問としてはあまり役に立っていませんが、指導している中国人留学生の院生にお願いして、京都観光のガイド や通訳で手伝ってもらいました。18日にさっそく作品展を見に行ってきました。本学美術部からの参加は少なめで少し残念でしたが、藤田君の作品「亀」(写真左)は、20年来飼っている亀がモデルで、黒土で焼いたとのこと(足の動きに躍動感が漲っています!)。甲羅に描かれた桜と牡丹は日本と中国を代表する花で、日中の友好を表わしたそうです。美術部の部長、松井君

や通訳で手伝ってもらいました。18日にさっそく作品展を見に行ってきました。本学美術部からの参加は少なめで少し残念でしたが、藤田君の作品「亀」(写真左)は、20年来飼っている亀がモデルで、黒土で焼いたとのこと(足の動きに躍動感が漲っています!)。甲羅に描かれた桜と牡丹は日本と中国を代表する花で、日中の友好を表わしたそうです。美術部の部長、松井君 は段ボールを使った造形作品(動くとか)。写真右は美術部の3人がそれぞれの作品を前にしたもの(藤田君の作品は後ろのケースに入っています)。女子学生さんの着物姿の女性を描いた絵画もデザイン画に出てきそうな素敵な絵でした。また、ギターに装飾を加えた作品は府大美術部OBのものだそうです。上海大学の学生さんたちの書(写真下)も素晴らしいものでした。こうした日中の大学生の交流がこれからも続くことを願っています。

は段ボールを使った造形作品(動くとか)。写真右は美術部の3人がそれぞれの作品を前にしたもの(藤田君の作品は後ろのケースに入っています)。女子学生さんの着物姿の女性を描いた絵画もデザイン画に出てきそうな素敵な絵でした。また、ギターに装飾を加えた作品は府大美術部OBのものだそうです。上海大学の学生さんたちの書(写真下)も素晴らしいものでした。こうした日中の大学生の交流がこれからも続くことを願っています。

娘と近所のイタリア料理レストランに久しぶりに夕食を取りにいってきました。本格的なピザ、パスタがおいしく、夜はピアノ生演奏のある感じのいい店です。デザートの時に急に店が暗くなり、Happy birthday to you の曲と歌が聞こえ、何事かと思いきや、ウェイトレスさんがろうそくの点ったデザート皿(写真左)を運んで来てくれ、プレートには「おめでとう」の文字が! ~歳目の誕生日が過ぎたところなので、サプライズのお祝いはびっくりすると同時にうれしかったです

娘と近所のイタリア料理レストランに久しぶりに夕食を取りにいってきました。本格的なピザ、パスタがおいしく、夜はピアノ生演奏のある感じのいい店です。デザートの時に急に店が暗くなり、Happy birthday to you の曲と歌が聞こえ、何事かと思いきや、ウェイトレスさんがろうそくの点ったデザート皿(写真左)を運んで来てくれ、プレートには「おめでとう」の文字が! ~歳目の誕生日が過ぎたところなので、サプライズのお祝いはびっくりすると同時にうれしかったです 。その時に娘から花束(写真右)とチョコレートも手渡されました。チョコレートはモロゾフのチョコ(写真下左)で、いろいろなお菓子を象った可

。その時に娘から花束(写真右)とチョコレートも手渡されました。チョコレートはモロゾフのチョコ(写真下左)で、いろいろなお菓子を象った可 愛いチョコでした!

愛いチョコでした!

フランスからジェラール・ジャンジャンブル先生ご夫妻が初めて日本にいらしたので、バルザック研究会の有志で集まり、京都四条の懐石料理屋「彩席ちもと」で夕食を一緒にしました(写真左)。あいにく天気は大寒波の到来で、京都は朝から吹雪、金閣寺や銀閣寺はすっかり雪景色となり、足元の道路も一時は5センチくらい積ったそうです。ただし午後からは晴れて雪もすっかり溶け、夕方京都に着いた時は雪はすでになく、交通機関も全く支障なく動き、ほっとしました。ジャンジャンブル先生たちは前日に韓国ソウルから京都に着いたばかりで、午前中は雪の中、祇園界隈を散歩されたそうです。奥さまはカナダ出身なので寒さには慣れている、とのことでした。ジャンジャンブル先生はバルザック研究の重鎮ピエール・バルベリス先生の教え子で、バルベリス先生の後を継いでカーン大学で長らく奉職され、定年後はアメリカの大学支部(パリ)で教えられているそうです。ジャンジャンブル先生はバルザックの作品(『ゴリオ爺さん』『谷間の百合』など)に関してのテクスト紹介の本を数冊出版され、バルザックに関する論文も多数執筆されています。バルザックの話、さらには日本人である私たちがなぜ研究対象にバルザックを選んだのか、その理由を各自が披露したり、日本映画(やはり小津、黒澤映画のファンとか)を巡ってなど、おいしい日本料理を食べながら話が弾みました。まだ1

フランスからジェラール・ジャンジャンブル先生ご夫妻が初めて日本にいらしたので、バルザック研究会の有志で集まり、京都四条の懐石料理屋「彩席ちもと」で夕食を一緒にしました(写真左)。あいにく天気は大寒波の到来で、京都は朝から吹雪、金閣寺や銀閣寺はすっかり雪景色となり、足元の道路も一時は5センチくらい積ったそうです。ただし午後からは晴れて雪もすっかり溶け、夕方京都に着いた時は雪はすでになく、交通機関も全く支障なく動き、ほっとしました。ジャンジャンブル先生たちは前日に韓国ソウルから京都に着いたばかりで、午前中は雪の中、祇園界隈を散歩されたそうです。奥さまはカナダ出身なので寒さには慣れている、とのことでした。ジャンジャンブル先生はバルザック研究の重鎮ピエール・バルベリス先生の教え子で、バルベリス先生の後を継いでカーン大学で長らく奉職され、定年後はアメリカの大学支部(パリ)で教えられているそうです。ジャンジャンブル先生はバルザックの作品(『ゴリオ爺さん』『谷間の百合』など)に関してのテクスト紹介の本を数冊出版され、バルザックに関する論文も多数執筆されています。バルザックの話、さらには日本人である私たちがなぜ研究対象にバルザックを選んだのか、その理由を各自が披露したり、日本映画(やはり小津、黒澤映画のファンとか)を巡ってなど、おいしい日本料理を食べながら話が弾みました。まだ1 月ということで料理はお正月にちなんだ先付け(写真下左)や白みそ仕立ての雑煮、お赤飯が出て色鮮やかでした! 特に「

月ということで料理はお正月にちなんだ先付け(写真下左)や白みそ仕立ての雑煮、お赤飯が出て色鮮やかでした! 特に「 ぶり大根」(写真下右)は本当に美味で、ジャンジャンブル先生も、日本語で「おいしい!」と板前さんに直接、伝えておられました。先生とは皆、初対面でしたが、参加者それぞれの論文も予め読んで来られるなど、本当に繊細な心遣いをされる先生で、日本またはフランスでの、またの再会を約束して別れました。

ぶり大根」(写真下右)は本当に美味で、ジャンジャンブル先生も、日本語で「おいしい!」と板前さんに直接、伝えておられました。先生とは皆、初対面でしたが、参加者それぞれの論文も予め読んで来られるなど、本当に繊細な心遣いをされる先生で、日本またはフランスでの、またの再会を約束して別れました。

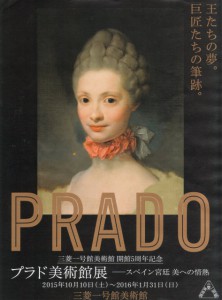

東京に出たついでに、東京駅近くの三菱一号館美術館での 「プラド美術館展」を見に行ってきました。今回は大

「プラド美術館展」を見に行ってきました。今回は大 きな絵は少なく、小品が中心でしたが、スペインを代表するエル・グレコ、ベラスケス、ゴヤやムリーリョ、フランドルのヒエロニムス・ボスやルーベンスなどの作品が展示されていました。聖母像としてはムリーリョの《ロザリオの聖母》(写真右の左上)、ゴヤの《受胎告知》(写真右の右上:大判の《受胎告知》の長細く首が少し捻じれたマリアよりは、丸顔のマリア)が良かったのと、ボスの《愚者の石の除去》はいかにもボスらしい諧謔的な絵でした(写真下左)ブリューゲル2世のバベルの塔の絵もありました。また、初めて知ったケッセルの《生物 花》(写真下右)というのは17世紀のオランダ絵画ですが、咲き乱れる色とりどりの花と鳥、ウサギ、白鼠が幻想的な雰囲気を醸し出していて魅力的でした。こうした絵画展も、関

きな絵は少なく、小品が中心でしたが、スペインを代表するエル・グレコ、ベラスケス、ゴヤやムリーリョ、フランドルのヒエロニムス・ボスやルーベンスなどの作品が展示されていました。聖母像としてはムリーリョの《ロザリオの聖母》(写真右の左上)、ゴヤの《受胎告知》(写真右の右上:大判の《受胎告知》の長細く首が少し捻じれたマリアよりは、丸顔のマリア)が良かったのと、ボスの《愚者の石の除去》はいかにもボスらしい諧謔的な絵でした(写真下左)ブリューゲル2世のバベルの塔の絵もありました。また、初めて知ったケッセルの《生物 花》(写真下右)というのは17世紀のオランダ絵画ですが、咲き乱れる色とりどりの花と鳥、ウサギ、白鼠が幻想的な雰囲気を醸し出していて魅力的でした。こうした絵画展も、関 西の美術

西の美術 館にはなかなか来ず、文化的格差を痛感しています。

館にはなかなか来ず、文化的格差を痛感しています。