BLOG

パリ第1大学教授、ドミニク・カリファ先生が来日されました。今回はそのご著書の翻訳書『犯罪・捜査・メディア 19世紀フランスの治安と文化』(法政大学出版局)が出版されたこともあり、カリファ先生の弟子であり、この本の翻訳者でもある立命館大学講師の梅澤礼さんのお誘いで、京都での食事会に参加しました(写真左)。レストランは5月にディアズ先生ご夫妻と一緒に食事をして大変好評だった烏丸御池のイタリアレストン「オルト」。カリファ先生はミシェル・ペローやアラン・コルバンの歴史研究の流れを受け、19世紀フランスの犯罪者像をロマン主義時代の文学作品(バルザックやユゴー、ウジェーヌ・シューなど)を参照しながら読み解き、実在の人物ヴィドックをモデルとしたヴォートランやジャベール、ジャン・バルジャンなど、ピトレスクな犯罪者からルイ・シュバリエが指摘する匿名の労働者階級が次第に「危険な階級」となり、さらに世紀末になるとその労働者階級からドロップアウトしたならず者集団「アパッチ」が人々の恐怖の的になる、という時代精神の推移を当時の新聞・雑誌(とりわけ大衆紙)を通して分析されています。面白いのは、新聞では「アパッチ」族の夜襲というのがしばしば語られているのに、実際はそのような事件は起こっていない、という現実との乖離で、言わば「都市伝説」のようなものが新聞によって作られていたことです。他にもご著書の中で、公権力を担う警察、司法組織についても言及されていますが、19世紀当時、警察官は民衆に嫌われ、軽蔑されていて警察は「恥ずべき職業」であったこと、そのイメージを立て直し、警察を正当化し擁護しようとする努力が警察官の回想録の中に現れている、というご指摘が大変印象に残りました。また、先生のご著書の後半は、新聞の三面記事と新聞小説の相互影響、犯罪小説の隆盛の分析に当てられています。こうした事柄に関して、立命館大学と慶応大学でのご講演(ポスター)でお話されることになっていましたが、私は残念ながら授業があって参加できませんでした。

パリ第1大学教授、ドミニク・カリファ先生が来日されました。今回はそのご著書の翻訳書『犯罪・捜査・メディア 19世紀フランスの治安と文化』(法政大学出版局)が出版されたこともあり、カリファ先生の弟子であり、この本の翻訳者でもある立命館大学講師の梅澤礼さんのお誘いで、京都での食事会に参加しました(写真左)。レストランは5月にディアズ先生ご夫妻と一緒に食事をして大変好評だった烏丸御池のイタリアレストン「オルト」。カリファ先生はミシェル・ペローやアラン・コルバンの歴史研究の流れを受け、19世紀フランスの犯罪者像をロマン主義時代の文学作品(バルザックやユゴー、ウジェーヌ・シューなど)を参照しながら読み解き、実在の人物ヴィドックをモデルとしたヴォートランやジャベール、ジャン・バルジャンなど、ピトレスクな犯罪者からルイ・シュバリエが指摘する匿名の労働者階級が次第に「危険な階級」となり、さらに世紀末になるとその労働者階級からドロップアウトしたならず者集団「アパッチ」が人々の恐怖の的になる、という時代精神の推移を当時の新聞・雑誌(とりわけ大衆紙)を通して分析されています。面白いのは、新聞では「アパッチ」族の夜襲というのがしばしば語られているのに、実際はそのような事件は起こっていない、という現実との乖離で、言わば「都市伝説」のようなものが新聞によって作られていたことです。他にもご著書の中で、公権力を担う警察、司法組織についても言及されていますが、19世紀当時、警察官は民衆に嫌われ、軽蔑されていて警察は「恥ずべき職業」であったこと、そのイメージを立て直し、警察を正当化し擁護しようとする努力が警察官の回想録の中に現れている、というご指摘が大変印象に残りました。また、先生のご著書の後半は、新聞の三面記事と新聞小説の相互影響、犯罪小説の隆盛の分析に当てられています。こうした事柄に関して、立命館大学と慶応大学でのご講演(ポスター)でお話されることになっていましたが、私は残念ながら授業があって参加できませんでした。

「オルト」では相変わらず手の込んだ素晴らしい料理が次々に出てきて、

「オルト」では相変わらず手の込んだ素晴らしい料理が次々に出てきて、 カリファ先生も感嘆されていました。夜は一つのコースしかありませんが、全部で11品もでてくる、という大饗宴!アミューズ・グールはりんごのスープ(少しわさびが入っている)、オードブルは洋梨と帆立(写真左:涼しげなガラスのお皿も美しい!)、次に出てきた「栗」(写真右)は、栗の形をした最中の皮の中に、京鴨のペーストが入っている、というもので晩秋をイメージした、美しい盛り付けになっ

カリファ先生も感嘆されていました。夜は一つのコースしかありませんが、全部で11品もでてくる、という大饗宴!アミューズ・グールはりんごのスープ(少しわさびが入っている)、オードブルは洋梨と帆立(写真左:涼しげなガラスのお皿も美しい!)、次に出てきた「栗」(写真右)は、栗の形をした最中の皮の中に、京鴨のペーストが入っている、というもので晩秋をイメージした、美しい盛り付けになっ ていました。

ていました。 次に「秋鮭」、「菜園」はいつものように50種類近くの野菜や食べれる花が入っていました。次の「落花生、雉」(写真左下)は白トリュフが乗っています。次がさわらに柿のソース、牛肉のミソソース(写真右下)、さらにこの牛肉を使った洋

次に「秋鮭」、「菜園」はいつものように50種類近くの野菜や食べれる花が入っていました。次の「落花生、雉」(写真左下)は白トリュフが乗っています。次がさわらに柿のソース、牛肉のミソソース(写真右下)、さらにこの牛肉を使った洋 風丼が少し、デザートは日本の梨を使ったものと、酒粕のデザート(写真)で満足度120%の食事でした。ワインは発泡ワインの後、アルザスの赤ワイン、日本酒は「抱腹絶倒」という面白いネーミングの冷酒を飲みましたが、すごくフルーティーな白ワインという味わいで、カリファ先生も「本物の日本酒」(フランスには「日本酒」と称するまがいもののお酒が多いので)を飲めた、と喜んでおられました。一日中冷たい雨の降る寒い京都でしたが、心とお腹は暖かい、充実した夜となりました。

風丼が少し、デザートは日本の梨を使ったものと、酒粕のデザート(写真)で満足度120%の食事でした。ワインは発泡ワインの後、アルザスの赤ワイン、日本酒は「抱腹絶倒」という面白いネーミングの冷酒を飲みましたが、すごくフルーティーな白ワインという味わいで、カリファ先生も「本物の日本酒」(フランスには「日本酒」と称するまがいもののお酒が多いので)を飲めた、と喜んでおられました。一日中冷たい雨の降る寒い京都でしたが、心とお腹は暖かい、充実した夜となりました。

今年もボジョレ・ヌヴォーの季節が来ました。今回は自宅ではAntoine

今年もボジョレ・ヌヴォーの季節が来ました。今回は自宅ではAntoine  Chateletのボジョレ(写真左)、聴講生の人たちとはGeorges Duboeufのボジョレ(写真右)(武市さんの差し入れ、ありがとうございます!)を飲みました。ヌヴオーは軽め赤ワインなので、ワイン初心者でも飲みやすいワインと言えるでしょう。チーズはブリーチーズ。どちらもおいしく頂きました。今年はフランスも大洪水や天候不順でぶどうの木もだいぶ被害があったようで、辛口白ワインで私も好きなシャブリは不作のようです。地球温暖化でワインの産地も北上しているようですが、味も変わってくるかもわかりません。

Chateletのボジョレ(写真左)、聴講生の人たちとはGeorges Duboeufのボジョレ(写真右)(武市さんの差し入れ、ありがとうございます!)を飲みました。ヌヴオーは軽め赤ワインなので、ワイン初心者でも飲みやすいワインと言えるでしょう。チーズはブリーチーズ。どちらもおいしく頂きました。今年はフランスも大洪水や天候不順でぶどうの木もだいぶ被害があったようで、辛口白ワインで私も好きなシャブリは不作のようです。地球温暖化でワインの産地も北上しているようですが、味も変わってくるかもわかりません。

奈良のミシュラン2つ星の懐石料理店「花垣」に食事に

奈良のミシュラン2つ星の懐石料理店「花垣」に食事に 行ってきました。住宅街の中にある一軒家で、一日2組しか取らないという店主の凝りようがすごいお店です。ここは4度目ですが、いつ行っても非常に凝った料理が美し

行ってきました。住宅街の中にある一軒家で、一日2組しか取らないという店主の凝りようがすごいお店です。ここは4度目ですが、いつ行っても非常に凝った料理が美し いお皿(店主の骨董趣味で毎回素晴らしい器が出てきます)に盛られて出てきます。今日はまず、かぶら蒸し(百合根に甘鯛、海老)から始まり、葛のとろりとした感覚にわさびがぴりっとして本当に絶品でした(写真左)。次は富田林の海老芋を揚げたも

いお皿(店主の骨董趣味で毎回素晴らしい器が出てきます)に盛られて出てきます。今日はまず、かぶら蒸し(百合根に甘鯛、海老)から始まり、葛のとろりとした感覚にわさびがぴりっとして本当に絶品でした(写真左)。次は富田林の海老芋を揚げたも の。その次が河豚の山椒焼きで店主自らが眼の前で焼いてくれました(写真右2枚)。河豚はてっさかてっちりでしか食べたことがなく、ぷりぷりした歯ごたえの身が今まで食べたことのない河豚体験となりました(河豚はさらに、最後に河豚飯となって出てきました)。お皿はすごくきれいな模様の九谷焼(なかなかモダンな柄です)。お造り

の。その次が河豚の山椒焼きで店主自らが眼の前で焼いてくれました(写真右2枚)。河豚はてっさかてっちりでしか食べたことがなく、ぷりぷりした歯ごたえの身が今まで食べたことのない河豚体験となりました(河豚はさらに、最後に河豚飯となって出てきました)。お皿はすごくきれいな模様の九谷焼(なかなかモダンな柄です)。お造り (写真左下)は鮪とぶり、鯛の昆布じめ、海老でしたが、ぶりが一見、牛肉に見えるほどの色合いで本当にとろけるような味でした。お吸い物は蟹しんじょう(写真右下)。卵を使わず魚のすり身でまとめているとか。お出汁が薄味なのですが、何ともこくのある味でお腹に優しい味に仕上がっていました。上に載っている小さなかぶらは、葉、茎の部分をわりばしで止めて鍋の上に出し、まず硬い蕪の実から茹で、この小さな実も皮を剥いているそうです(ものすごい細かい作業に唖然!)あと、尾崎牛と北海道の牡蠣に、茄子、レンコン、牛蒡などの付け合わせ。デザートは洋梨、無花果のコンポートにロゼワインソースがかかったものと、コーヒー風味

(写真左下)は鮪とぶり、鯛の昆布じめ、海老でしたが、ぶりが一見、牛肉に見えるほどの色合いで本当にとろけるような味でした。お吸い物は蟹しんじょう(写真右下)。卵を使わず魚のすり身でまとめているとか。お出汁が薄味なのですが、何ともこくのある味でお腹に優しい味に仕上がっていました。上に載っている小さなかぶらは、葉、茎の部分をわりばしで止めて鍋の上に出し、まず硬い蕪の実から茹で、この小さな実も皮を剥いているそうです(ものすごい細かい作業に唖然!)あと、尾崎牛と北海道の牡蠣に、茄子、レンコン、牛蒡などの付け合わせ。デザートは洋梨、無花果のコンポートにロゼワインソースがかかったものと、コーヒー風味 のブランマンジェ(写真)。ブラマンジェは本当に滑らかな食感でおいしかったです。河豚飯は土鍋で炊いたもので、残りは後でおむすびにしてお土産に頂きました。至福のひと時を過ごすことができました。

のブランマンジェ(写真)。ブラマンジェは本当に滑らかな食感でおいしかったです。河豚飯は土鍋で炊いたもので、残りは後でおむすびにしてお土産に頂きました。至福のひと時を過ごすことができました。

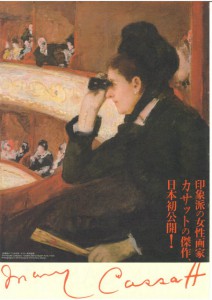

京都国立近代美術館に「メアリ・カサット展」を見に行ってきました(ポスター)。カサットは19世紀後半の印象派の画家で、アメリカの裕福な家庭に育った彼女が単身、パリに渡り、画家修業をした女性です。1868年に彼女の絵《マンドリン奏者》がサロンに入選するものの、あまり評価されずにいたのが、エドガー・ドガの絵に出会ってドガの影響を受け、新しい絵画表現に目覚めます。ポスターの絵《桟敷席にて》(1878)は、彼女の代表作で、当時流行の黒いドレスに身を包み、オペラグラスで舞台を見つめる女性が描かれています。この絵で面白いのは、その彼女にオペラグラスを向ける男性が絵の後景に描かれていることで、当時、女性は劇場でも「見られる対象」であったことを皮肉な形で描いています。カサットは1890年代から母と子どもの姿を描いた絵を数多く描き、「母子像の画家」と称されました。

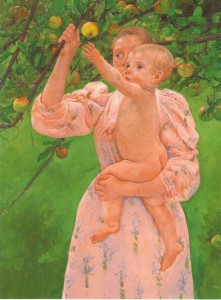

京都国立近代美術館に「メアリ・カサット展」を見に行ってきました(ポスター)。カサットは19世紀後半の印象派の画家で、アメリカの裕福な家庭に育った彼女が単身、パリに渡り、画家修業をした女性です。1868年に彼女の絵《マンドリン奏者》がサロンに入選するものの、あまり評価されずにいたのが、エドガー・ドガの絵に出会ってドガの影響を受け、新しい絵画表現に目覚めます。ポスターの絵《桟敷席にて》(1878)は、彼女の代表作で、当時流行の黒いドレスに身を包み、オペラグラスで舞台を見つめる女性が描かれています。この絵で面白いのは、その彼女にオペラグラスを向ける男性が絵の後景に描かれていることで、当時、女性は劇場でも「見られる対象」であったことを皮肉な形で描いています。カサットは1890年代から母と子どもの姿を描いた絵を数多く描き、「母子像の画家」と称されました。 その一つの《果実をとろうする子ども》(1893)(左図)では、母親がリンゴの木の枝を子どもに優しく引き寄せてあげています。このりんごは「知恵の実」を象徴し、

その一つの《果実をとろうする子ども》(1893)(左図)では、母親がリンゴの木の枝を子どもに優しく引き寄せてあげています。このりんごは「知恵の実」を象徴し、 「教育における母親像」をこの作品に託したとされています。また、背景が平面的に描かれているのは、日本の浮世絵の影響だと言われています。喜多川歌麿の合わせ鏡のモチーフの影響を受けた絵画もありました。さらに《沐浴する女性》(1890-91)(右図)は、浮世絵の影響が非常によく分かる絵で、女性の身体の素晴らしいデッサンはドガが羨んだとか。女性の裸体像でも男性画家の絵と違い、エロティックというよりは何か凛とした強さを感じます。1893年のシカゴ万博では「女性館」の壁画制作として「新しい女性たち」の姿を描くなど、彼女は自由で自立した人生を歩いた、数少ない女性画家であったと言えるでしょう。しかしカサット自身は生涯独身で子どもがいなかったのに、母子像を多く描いたのはどのような気持ちによるのか、知りたいものです。

「教育における母親像」をこの作品に託したとされています。また、背景が平面的に描かれているのは、日本の浮世絵の影響だと言われています。喜多川歌麿の合わせ鏡のモチーフの影響を受けた絵画もありました。さらに《沐浴する女性》(1890-91)(右図)は、浮世絵の影響が非常によく分かる絵で、女性の身体の素晴らしいデッサンはドガが羨んだとか。女性の裸体像でも男性画家の絵と違い、エロティックというよりは何か凛とした強さを感じます。1893年のシカゴ万博では「女性館」の壁画制作として「新しい女性たち」の姿を描くなど、彼女は自由で自立した人生を歩いた、数少ない女性画家であったと言えるでしょう。しかしカサット自身は生涯独身で子どもがいなかったのに、母子像を多く描いたのはどのような気持ちによるのか、知りたいものです。

絵を見る前に祇園のイタリアレストラン「スコルピオーネ」(写真)で友人と一緒にランチを楽しみました。町屋を改造したお店で格子戸を開くと石畳の道があり、玄関になっています。前菜(写真右)―鮮魚のカルパッチョ―は見た目もきれいでおいしく、メインの和牛肉の湯葉巻き揚げ(写真中央)も工夫がなされていました(ソースが少し辛目で赤ワインが欲しくなりました

絵を見る前に祇園のイタリアレストラン「スコルピオーネ」(写真)で友人と一緒にランチを楽しみました。町屋を改造したお店で格子戸を開くと石畳の道があり、玄関になっています。前菜(写真右)―鮮魚のカルパッチョ―は見た目もきれいでおいしく、メインの和牛肉の湯葉巻き揚げ(写真中央)も工夫がなされていました(ソースが少し辛目で赤ワインが欲しくなりました )。これから本格的な紅葉の季節になるので、お店は予約で一

)。これから本格的な紅葉の季節になるので、お店は予約で一 杯の状態とのことです。

杯の状態とのことです。

1981年にノーベル化学賞を受賞(福井謙一教授と共同受賞)したコーネル大学名誉教授ロアルド・ホフマン氏が書いた劇の上演を見に、名古屋工業大学まで行ってきました。ホフマン氏はこれまでにも2作、戯曲を書かれていてこれが3作目でタイトルは「これはあなたのもの」(ポスター)。氏は70年以上前にポーランド(現ウクライナ)に生まれたユダヤ人で、ナチスの侵攻によってユダヤ人迫害があった時代、母親と6歳のホフマン氏はウクライナ人に匿われ、屋根裏部屋で約2年間隠れて過ごし(ただし父親はナチスによって殺害された)、11歳の時にアメリカに渡って安住の地を得た、という数奇な人生を送った方で、その経験をもとに書いたのが本戯曲です。物語は1992年、アメリカのフィラデルフィアに住むユダヤ人の母フリーダと息子のエミール、エミールの妻テイマーと17歳の娘ヘザー、13歳の息子ダニー。それと1943-44年のウクライナのグリニヴ(フリーダ、エミール母子が屋根裏部屋に隠れている)が交差して演じられています。自分の夫や妹を死に追いやったウクライナ人たちを「人殺し」として罵る母親のフリーダと、自分たちを匿ってくれたウクライナ人のオレスコへの恩を感じる息子のエミール、と二人の人物を中心に物語が展開します。オレスコの娘アラが両親の遺品の中にフリーダの結婚指輪を見つけ、それを返すために一家を訪れることによって、これまで封印してきた古い記憶が呼び起こされ、大きな波紋をもたらす話です。フリーダがアラがわざわざ届けてくれた自分の結婚指輪を「匿ってもらう代償としてオレスコに渡したもの」だから「これはあなたのもの」と言って受け取らない、というのが彼女の複雑な心境を物語っています。劇の最後に「忘却」の箱をそれぞれ火にくべる、という終わり方もいろいろ解釈でき、深い余韻を残すお芝居でした。

1981年にノーベル化学賞を受賞(福井謙一教授と共同受賞)したコーネル大学名誉教授ロアルド・ホフマン氏が書いた劇の上演を見に、名古屋工業大学まで行ってきました。ホフマン氏はこれまでにも2作、戯曲を書かれていてこれが3作目でタイトルは「これはあなたのもの」(ポスター)。氏は70年以上前にポーランド(現ウクライナ)に生まれたユダヤ人で、ナチスの侵攻によってユダヤ人迫害があった時代、母親と6歳のホフマン氏はウクライナ人に匿われ、屋根裏部屋で約2年間隠れて過ごし(ただし父親はナチスによって殺害された)、11歳の時にアメリカに渡って安住の地を得た、という数奇な人生を送った方で、その経験をもとに書いたのが本戯曲です。物語は1992年、アメリカのフィラデルフィアに住むユダヤ人の母フリーダと息子のエミール、エミールの妻テイマーと17歳の娘ヘザー、13歳の息子ダニー。それと1943-44年のウクライナのグリニヴ(フリーダ、エミール母子が屋根裏部屋に隠れている)が交差して演じられています。自分の夫や妹を死に追いやったウクライナ人たちを「人殺し」として罵る母親のフリーダと、自分たちを匿ってくれたウクライナ人のオレスコへの恩を感じる息子のエミール、と二人の人物を中心に物語が展開します。オレスコの娘アラが両親の遺品の中にフリーダの結婚指輪を見つけ、それを返すために一家を訪れることによって、これまで封印してきた古い記憶が呼び起こされ、大きな波紋をもたらす話です。フリーダがアラがわざわざ届けてくれた自分の結婚指輪を「匿ってもらう代償としてオレスコに渡したもの」だから「これはあなたのもの」と言って受け取らない、というのが彼女の複雑な心境を物語っています。劇の最後に「忘却」の箱をそれぞれ火にくべる、という終わり方もいろいろ解釈でき、深い余韻を残すお芝居でした。

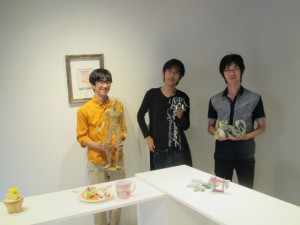

今回の劇は知り合いの名工大の川島慶子教授が日本での上演を実現したもので、名古屋の劇団が演じていますが、最初の天国のシーンは名工大の学生たちが演じ、さらに舞台装置も学生たちの手作りだそうです(写真左:役者さんたちとホフマン先生、右にいて通訳しているのが川島さん)。ホフマン先生と少し話ができましたが、ものすごく気さくな方で、フランス文学はスタンダール、ゾラなどが愛読書とのこと(劇中にも主人公と同じ名のエミール・ゾラに言及され、ドレフュス事件の話が少し入っていました)。写真右はホフマン先生を挟んで、私と一緒に観劇したいおりさんと3人

今回の劇は知り合いの名工大の川島慶子教授が日本での上演を実現したもので、名古屋の劇団が演じていますが、最初の天国のシーンは名工大の学生たちが演じ、さらに舞台装置も学生たちの手作りだそうです(写真左:役者さんたちとホフマン先生、右にいて通訳しているのが川島さん)。ホフマン先生と少し話ができましたが、ものすごく気さくな方で、フランス文学はスタンダール、ゾラなどが愛読書とのこと(劇中にも主人公と同じ名のエミール・ゾラに言及され、ドレフュス事件の話が少し入っていました)。写真右はホフマン先生を挟んで、私と一緒に観劇したいおりさんと3人 で撮ってもらいました。このお芝居は来年さらに本格的に全国を回る(著名な演出家が担当し、有名な女優さんがフリーダ役を演じるとか)そうで、楽しみです。

で撮ってもらいました。このお芝居は来年さらに本格的に全国を回る(著名な演出家が担当し、有名な女優さんがフリーダ役を演じるとか)そうで、楽しみです。

松島に一泊した後、遊覧船で松島の島めぐりをし、

松島に一泊した後、遊覧船で松島の島めぐりをし、 船で塩釜港まで向かいました。東日本大震災の時は、松島も被害がでましたが、小さな島々が防波堤となり、松島の被害はそれほど大きくなかったそうです。それでも小さな島全体が津波で塩水に浸かり、松がだいぶ枯れたそうです。島はそれぞれ、その侵食ぶりがまた面白く、さすが日本三景の一つに数えられるのも当然だと思いました。塩釜ではお昼に「亀喜寿司」でお寿司を頂きました。

船で塩釜港まで向かいました。東日本大震災の時は、松島も被害がでましたが、小さな島々が防波堤となり、松島の被害はそれほど大きくなかったそうです。それでも小さな島全体が津波で塩水に浸かり、松がだいぶ枯れたそうです。島はそれぞれ、その侵食ぶりがまた面白く、さすが日本三景の一つに数えられるのも当然だと思いました。塩釜ではお昼に「亀喜寿司」でお寿司を頂きました。 これもネタが新鮮で美味でした(イクラもウニも新鮮でしたが、特に牡丹エビが絶品!)。

これもネタが新鮮で美味でした(イクラもウニも新鮮でしたが、特に牡丹エビが絶品!)。

先日、友人たちと松島に観光に行ってきました。宿は「松島佐勘 松庵」[写真左)という旅館で、松島湾に

先日、友人たちと松島に観光に行ってきました。宿は「松島佐勘 松庵」[写真左)という旅館で、松島湾に 面した岬にぽつんと建っています。部屋の広い窓からは松島湾が一望でき、本当に静かなところでした。旅館の庭から海に至る小道を散歩し、夕陽が沈むまで待機、なかなか良い写真が撮れました(写真左下:友人が撮った写真)。露天風呂にゆっくり浸かった後、

面した岬にぽつんと建っています。部屋の広い窓からは松島湾が一望でき、本当に静かなところでした。旅館の庭から海に至る小道を散歩し、夕陽が沈むまで待機、なかなか良い写真が撮れました(写真左下:友人が撮った写真)。露天風呂にゆっくり浸かった後、 夕食。前菜(

夕食。前菜( 写真右)は特にさわらのたたきと、牡蠣

写真右)は特にさわらのたたきと、牡蠣 プリン(写真右下)が絶品でした。「河豚白子豆腐薄葛仕立て」(写真下中央)、

プリン(写真右下)が絶品でした。「河豚白子豆腐薄葛仕立て」(写真下中央)、 「栗あられ揚げだし」(写真)、見た目も味も良かったで

「栗あられ揚げだし」(写真)、見た目も味も良かったで す。その他にも塩釜港水揚げのお造りや「仙台芹と牡蠣の小鍋」(写真)など、海の幸のごちそうに皆、舌鼓を打ち、大満足でした。

す。その他にも塩釜港水揚げのお造りや「仙台芹と牡蠣の小鍋」(写真)など、海の幸のごちそうに皆、舌鼓を打ち、大満足でした。

仙台から電車で40分くらいの作並駅からシャトルバスで10分のところに、

仙台から電車で40分くらいの作並駅からシャトルバスで10分のところに、 NHK朝の連続ドラマ「まっさん」で有名になったニッカウィスキーの蒸留所があり、見学に行ってきました。北海道の余市が有名ですが、仙台近辺にもあったことを初めて知りました。シャトルバスには大勢の人が乗っており、さらに観光バスで乗り付ける観光客もいて蒸留所は大賑わい。1グループ15~20人くらいのガイドツアーで乾燥棟、仕込棟、蒸留棟と周りますが、中に入るとウィスキーの香りに圧倒されました。ポットスチル(単式蒸留器)にはしめ縄がかけられていて、さすが日本ならではの風習。原酒の入った樽(写真左)がずらっとならんだ光景はまさに圧巻!(フランスでもワイン蔵、シャンパン蔵を巡りましたが、同じような樽の木の匂いとひんやりした厳粛な雰囲気でした)。ガイドさんの後ろのポットスチル(写真右)はNHKに撮影用に1年貸し出していたそうです。見学の最後は無料の試飲会。赤ワインにウィスキーの入ったお酒、ロックで飲みましたが大変美味でした!売店ではお土産にウィスキー(「宮城峡」という現地限定のシングルモルトも売っています)を求める客でごった返していました。

NHK朝の連続ドラマ「まっさん」で有名になったニッカウィスキーの蒸留所があり、見学に行ってきました。北海道の余市が有名ですが、仙台近辺にもあったことを初めて知りました。シャトルバスには大勢の人が乗っており、さらに観光バスで乗り付ける観光客もいて蒸留所は大賑わい。1グループ15~20人くらいのガイドツアーで乾燥棟、仕込棟、蒸留棟と周りますが、中に入るとウィスキーの香りに圧倒されました。ポットスチル(単式蒸留器)にはしめ縄がかけられていて、さすが日本ならではの風習。原酒の入った樽(写真左)がずらっとならんだ光景はまさに圧巻!(フランスでもワイン蔵、シャンパン蔵を巡りましたが、同じような樽の木の匂いとひんやりした厳粛な雰囲気でした)。ガイドさんの後ろのポットスチル(写真右)はNHKに撮影用に1年貸し出していたそうです。見学の最後は無料の試飲会。赤ワインにウィスキーの入ったお酒、ロックで飲みましたが大変美味でした!売店ではお土産にウィスキー(「宮城峡」という現地限定のシングルモルトも売っています)を求める客でごった返していました。

久しぶりに奈良に遊びに行ってきました。近鉄奈良駅から歩いて10分くらい

久しぶりに奈良に遊びに行ってきました。近鉄奈良駅から歩いて10分くらい の懐石料理店「かこむら」で昼食。一見さんにはわからない場所「奈良パーキング」の上にあります。さすがミシュラン1つ星(2017年度ノミネート)にランクされているお店だけあって、非常に手のかかる凝った料理が出てきました。まず「八寸」(写真左)は茄子の田楽、柚入りなます、ゴマ豆腐、手毬寿司、いくら、水菜の和え物、栗のフリッターが入っていて、秋らしく枯れ葉の上に小鉢がおかれ、真ん中のお皿の蓋

の懐石料理店「かこむら」で昼食。一見さんにはわからない場所「奈良パーキング」の上にあります。さすがミシュラン1つ星(2017年度ノミネート)にランクされているお店だけあって、非常に手のかかる凝った料理が出てきました。まず「八寸」(写真左)は茄子の田楽、柚入りなます、ゴマ豆腐、手毬寿司、いくら、水菜の和え物、栗のフリッターが入っていて、秋らしく枯れ葉の上に小鉢がおかれ、真ん中のお皿の蓋 はウサギの絵が描かれています。次に松茸と鱧の土瓶蒸し。お造りはイタリア産の鮪とアコウ(写真右)。アコウは

はウサギの絵が描かれています。次に松茸と鱧の土瓶蒸し。お造りはイタリア産の鮪とアコウ(写真右)。アコウは 肉厚の身でぷりぷりした食感でした。天ぷら(写真左下)は金時人参と白海老(青い葉も人参の葉だとか)。白海老は初めて食べるものでした。これもウサギの可愛いお皿に入ってきました。あと、キンキと百合根の葛あん蒸し(写真右下)。葛がとろとろで舌触りも良く、美味。料理全体が少しだけ濃いめの味なのは、恐らく日本酒と一緒に食べるのを想定しているから

肉厚の身でぷりぷりした食感でした。天ぷら(写真左下)は金時人参と白海老(青い葉も人参の葉だとか)。白海老は初めて食べるものでした。これもウサギの可愛いお皿に入ってきました。あと、キンキと百合根の葛あん蒸し(写真右下)。葛がとろとろで舌触りも良く、美味。料理全体が少しだけ濃いめの味なのは、恐らく日本酒と一緒に食べるのを想定しているから でしょう(「春鹿」を冷酒で頂きました)。蟹と海ソーメンの酢の物のあと、炊き込みご飯(松茸、ごぼう、人参、栗入り)と吸い物(白魚ととろろ昆布)。デザートは巨峰と梨(写真下)でしたが、お皿の水色がきれいだったのと、巨峰の皮がすごくきれいに剥かれていたのにびっくり(お店の大将に聞くと、トマトのように湯むきするそうですが、かなりのテクニックが必要とか)。目も舌もお腹も大満足のひと時でした。

でしょう(「春鹿」を冷酒で頂きました)。蟹と海ソーメンの酢の物のあと、炊き込みご飯(松茸、ごぼう、人参、栗入り)と吸い物(白魚ととろろ昆布)。デザートは巨峰と梨(写真下)でしたが、お皿の水色がきれいだったのと、巨峰の皮がすごくきれいに剥かれていたのにびっくり(お店の大将に聞くと、トマトのように湯むきするそうですが、かなりのテクニックが必要とか)。目も舌もお腹も大満足のひと時でした。

昼食の後は奈良まち近辺をぶらぶら散歩。10月のさわやかな 風の吹く快晴の休日とあって、観光客でごった返していました。奈良に来るといつも行くお茶屋さん(写真右)は年季のいった店構えで、遠くからお茶を煎った香ばしい匂いが漂ってきて、ついふらふらとお店に入ってしまいます。今日は、番茶とかりがね茶を購入。ま

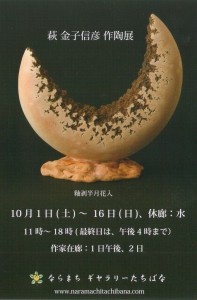

風の吹く快晴の休日とあって、観光客でごった返していました。奈良に来るといつも行くお茶屋さん(写真右)は年季のいった店構えで、遠くからお茶を煎った香ばしい匂いが漂ってきて、ついふらふらとお店に入ってしまいます。今日は、番茶とかりがね茶を購入。ま た、「ギャラリーたちばな」で萩焼の作家さんの作品展があったので、それも見てきました(写真左)。萩焼は土の匂いのするどっしりした酒器や茶器が多いですが、「釉剥半月花入」は、釉をかけて焼いた後、釉を剥がしてもう一度焼く、という手のかかる作業をしているそうです。この花器にはどんな花を活けるのがいいのか、想像するだけで楽しくなってしまいます。奈良まちも新しいお店ができ、活気づいてきたことは何よりです。

た、「ギャラリーたちばな」で萩焼の作家さんの作品展があったので、それも見てきました(写真左)。萩焼は土の匂いのするどっしりした酒器や茶器が多いですが、「釉剥半月花入」は、釉をかけて焼いた後、釉を剥がしてもう一度焼く、という手のかかる作業をしているそうです。この花器にはどんな花を活けるのがいいのか、想像するだけで楽しくなってしまいます。奈良まちも新しいお店ができ、活気づいてきたことは何よりです。

聴講生の方々との懇親会の後、通天閣近くのギャラリ

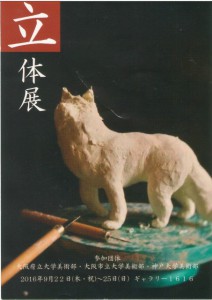

聴講生の方々との懇親会の後、通天閣近くのギャラリ ーで私が顧問をしている大学美術部の有志(市大、神戸大の美術部と合同)の「立体展」(写真左)が開催されていたので、見に行ってきました。今回は「立体」ということで絵画はなくて3次元の造形芸術作品のみ。ギャラリーにはちょうど、府大美術部3回生の藤田君、松井君、三宅君の三人がいて、それぞれの作品を説明してもらいました。藤田君は「竜」(写真右)で、粘土に色付けしたものでなかなか渋い色で、ヴェトナムに旅行した時に見た竜を参考にしたそうです。松井君は段ボールを使ったロボット。型紙なしで調整しながら作っていくとか。それと人体像も段ボールの紙で作っていました。三宅君はプラモデルの趣味を生かした複雑な組み合わせの戦車(写真左下:それぞれの作品を手にした3人)。あと、府大OB

ーで私が顧問をしている大学美術部の有志(市大、神戸大の美術部と合同)の「立体展」(写真左)が開催されていたので、見に行ってきました。今回は「立体」ということで絵画はなくて3次元の造形芸術作品のみ。ギャラリーにはちょうど、府大美術部3回生の藤田君、松井君、三宅君の三人がいて、それぞれの作品を説明してもらいました。藤田君は「竜」(写真右)で、粘土に色付けしたものでなかなか渋い色で、ヴェトナムに旅行した時に見た竜を参考にしたそうです。松井君は段ボールを使ったロボット。型紙なしで調整しながら作っていくとか。それと人体像も段ボールの紙で作っていました。三宅君はプラモデルの趣味を生かした複雑な組み合わせの戦車(写真左下:それぞれの作品を手にした3人)。あと、府大OB の作品(写

の作品(写 真右下)は、「天空のラピュタ」に出てくるロボットを連想させるものでした(少女の人形が少し怖い?)。その他にもネイルをきれいに並べた作品や針金で精巧に作った蝶、粘土による亀、毛ばだった布を針でついて動物にした作品など、それぞれ個性豊かな作品が溢れていました。通天閣は昔ながらのごちゃごちゃした店が並んでいますが、だいぶきれいに整備され、観光客で賑わっていました。

真右下)は、「天空のラピュタ」に出てくるロボットを連想させるものでした(少女の人形が少し怖い?)。その他にもネイルをきれいに並べた作品や針金で精巧に作った蝶、粘土による亀、毛ばだった布を針でついて動物にした作品など、それぞれ個性豊かな作品が溢れていました。通天閣は昔ながらのごちゃごちゃした店が並んでいますが、だいぶきれいに整備され、観光客で賑わっていました。