BLOG

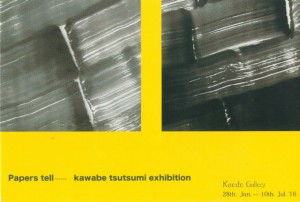

友人で書家の堤さんの展覧会が大阪の「楓」ギャラリーであったので見に行ってきました(写真左:町屋を改装したギャラリーで小さな庭もあって、なかなか素敵なところでした)。今回の大きな作品は連筆(筆を36本つなげたもの)に墨をつけて白い和紙に一気に走らす、というもので非常にダイナミックな作品となっていました。墨の濃淡が何とも言えない雰囲気を出しています。連作で、「予感」(左と右の線の間に白い空白がある)→「停滞」→「揺らぎ」の後、線が斜めに傾き、バランスが崩れる「動き」、その後、「平衡」(線が水平に戻りますが、左と右の大きさが違い、大小のものが対峙しつつバランスをとっている)となって、もとの「予感」にまた回帰、となっています。フランス語に直すと、pressentiment, stagnation, oscillation, mouvement, équilibreとなり、哲学的な意味を帯びている気がしました(写真右:作品を前にした堤さん)。

友人で書家の堤さんの展覧会が大阪の「楓」ギャラリーであったので見に行ってきました(写真左:町屋を改装したギャラリーで小さな庭もあって、なかなか素敵なところでした)。今回の大きな作品は連筆(筆を36本つなげたもの)に墨をつけて白い和紙に一気に走らす、というもので非常にダイナミックな作品となっていました。墨の濃淡が何とも言えない雰囲気を出しています。連作で、「予感」(左と右の線の間に白い空白がある)→「停滞」→「揺らぎ」の後、線が斜めに傾き、バランスが崩れる「動き」、その後、「平衡」(線が水平に戻りますが、左と右の大きさが違い、大小のものが対峙しつつバランスをとっている)となって、もとの「予感」にまた回帰、となっています。フランス語に直すと、pressentiment, stagnation, oscillation, mouvement, équilibreとなり、哲学的な意味を帯びている気がしました(写真右:作品を前にした堤さん)。 その他にも小品として金粉をまぜた筆で月をあらわし

その他にも小品として金粉をまぜた筆で月をあらわし たものや、「目」の甲骨文字を使った作品など。書というより、抽象絵画的な感覚でとらえても面白いと思います(その場合、見る人それぞれの解釈が生まれると思います)。書展を見た後は、堤さんの夫、関谷さんの同僚の方々とビールで乾杯、シャンパンやワインの入ったコップを片手に手作りの料理を頂きました。このところ、梅雨で雨模様のうっとうしい天気が続きましたが、この日は幸い、梅雨の晴れ間で快晴。本格的な夏の到来を思わせる暑い一日でしたが、それにも負けない皆さんの熱気に圧倒されたひと時でした(写真下)。

たものや、「目」の甲骨文字を使った作品など。書というより、抽象絵画的な感覚でとらえても面白いと思います(その場合、見る人それぞれの解釈が生まれると思います)。書展を見た後は、堤さんの夫、関谷さんの同僚の方々とビールで乾杯、シャンパンやワインの入ったコップを片手に手作りの料理を頂きました。このところ、梅雨で雨模様のうっとうしい天気が続きましたが、この日は幸い、梅雨の晴れ間で快晴。本格的な夏の到来を思わせる暑い一日でしたが、それにも負けない皆さんの熱気に圧倒されたひと時でした(写真下)。

6月もいつもの和食店「浪漫」に食事に行っ

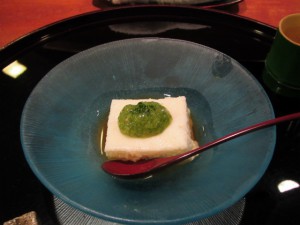

6月もいつもの和食店「浪漫」に食事に行っ てきました。6月のテーマは鱧と鮎。前菜はすりおろしたとろろ芋を卵の白身のメレンゲで和えたもので、上にはオクラのソースがかかっています(写真左)。非常に口どけのいいものでした。鱧はまず、吸い物の中に登場(写真右)。鱧の骨切りは音を立てずに一定方向に包丁を走らせて切るとか。ゆでる温度は100度ではなく、70度前後に抑えると、食べた時にふわっと溶けるような食感になるそうで、本当に鱧とは思えない柔らかさでした。鱧はもう一品、八寸の中にも登場しましたが、それは炭火で片身を焼いたもの(表はさっと火を通すのみとか)で、こちらはもっちりとした食感に仕上がっていました。八寸にはトウモロコシのジュース(芯をコンソメと茹でて作ったスープにトウモロコシの実を入れてジューサーにかけたもの)もあり、砂糖が全く入っていないのにすっきりとした甘さに仕上がっていました。メインの鮎

てきました。6月のテーマは鱧と鮎。前菜はすりおろしたとろろ芋を卵の白身のメレンゲで和えたもので、上にはオクラのソースがかかっています(写真左)。非常に口どけのいいものでした。鱧はまず、吸い物の中に登場(写真右)。鱧の骨切りは音を立てずに一定方向に包丁を走らせて切るとか。ゆでる温度は100度ではなく、70度前後に抑えると、食べた時にふわっと溶けるような食感になるそうで、本当に鱧とは思えない柔らかさでした。鱧はもう一品、八寸の中にも登場しましたが、それは炭火で片身を焼いたもの(表はさっと火を通すのみとか)で、こちらはもっちりとした食感に仕上がっていました。八寸にはトウモロコシのジュース(芯をコンソメと茹でて作ったスープにトウモロコシの実を入れてジューサーにかけたもの)もあり、砂糖が全く入っていないのにすっきりとした甘さに仕上がっていました。メインの鮎 は昨年同様、水の中を泳いでいるような鮎(写真下)で、見た目も美しく、頭から尻尾までしっかり食べました。デザートが変わっていて、じゅん菜と青梅のゼリー。いつも一品一品が丁寧に作られ、その時には満腹になっても後でお腹にもたれないのが何よりの特徴です。今回も大満足の食事でした。

は昨年同様、水の中を泳いでいるような鮎(写真下)で、見た目も美しく、頭から尻尾までしっかり食べました。デザートが変わっていて、じゅん菜と青梅のゼリー。いつも一品一品が丁寧に作られ、その時には満腹になっても後でお腹にもたれないのが何よりの特徴です。今回も大満足の食事でした。

府立大の女性教員有志で親睦をかねて河内長野荘に一泊してきました。南海線で難波から約30分の河内長野駅を下車。

府立大の女性教員有志で親睦をかねて河内長野荘に一泊してきました。南海線で難波から約30分の河内長野駅を下車。 商店街の狭い路地(あまりに狭い路地なので、一度目は通り過ぎてしまいました!)を下り、黄金橋を渡って急坂を登りきったところに河内長野荘が建っていました。駅から10分足らずのところ(駅の反対側はビル街)に長野温泉(推古天皇の時代に湧出したと伝えられているとか)があるのは驚きでした。部屋の窓から見た眺めも緑が映えてなかなかのものです! さっそく温泉につかりましたが、透明無臭の温泉で温度はかなり高め。今の時期は露天風呂の方が風にも当たり、気持ちいい感じでした。お風呂で汗を流した後、夕食。鯛のお造りなどを味わいながら、日頃あまり会うことのない、理系(りんくうキャンパスの獣医学、なかもずキャンパスの理学、物理学、生命環境学など)の教員の方々(若手教員はお子さん連れで参加)と研究の話や大学内部の状況、子育ての話など、さまざまな話題で盛り上がりました。夕食の後も部屋で差し入れのポルトワインのグラスを片手におしゃべり。普段はあまり知ることのない理系の研究室の様子がうかがえました。理系では文系と比べて女性教員の数が圧倒的に少なく、もう少し数が増えることを願っています(フランスのようなパリテの制度があればいいのですが)。また、こうした機会を持とうと皆で誓い合って別れました。

商店街の狭い路地(あまりに狭い路地なので、一度目は通り過ぎてしまいました!)を下り、黄金橋を渡って急坂を登りきったところに河内長野荘が建っていました。駅から10分足らずのところ(駅の反対側はビル街)に長野温泉(推古天皇の時代に湧出したと伝えられているとか)があるのは驚きでした。部屋の窓から見た眺めも緑が映えてなかなかのものです! さっそく温泉につかりましたが、透明無臭の温泉で温度はかなり高め。今の時期は露天風呂の方が風にも当たり、気持ちいい感じでした。お風呂で汗を流した後、夕食。鯛のお造りなどを味わいながら、日頃あまり会うことのない、理系(りんくうキャンパスの獣医学、なかもずキャンパスの理学、物理学、生命環境学など)の教員の方々(若手教員はお子さん連れで参加)と研究の話や大学内部の状況、子育ての話など、さまざまな話題で盛り上がりました。夕食の後も部屋で差し入れのポルトワインのグラスを片手におしゃべり。普段はあまり知ることのない理系の研究室の様子がうかがえました。理系では文系と比べて女性教員の数が圧倒的に少なく、もう少し数が増えることを願っています(フランスのようなパリテの制度があればいいのですが)。また、こうした機会を持とうと皆で誓い合って別れました。

5月に上京の折に毎年、高校の同窓会を開いてくれ、今年も友人たちとランチを一緒にしました。立派な庭園で有名な「椿山荘」のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」(フランス語で「庭園」という意味)でアフタヌーン・ティーを一緒に取りました(写真)。イギリスでアフタヌーン・ティーというと2時か3時くらいからでしょうが、こちらでは昼からやっていて、ランチとして利用できるようです。紅茶はアール・グレイ・インペリアルを頼み、3段の入れ物に置かれた色鮮やかな小さなケーキ、マフィン、サンドイッチをつまみながら、おしゃべり(メニューによれば、「洋梨と桃のタルトタタン」「プチシェリーのジュレ」「チョコボンボン」「バニラとピスターチのガトー」「スコーン、フォアグラとフレンチトーストのミルフィユ」「ポテトとローストポークのサンドウィッチ」「プチブーシェにつめたアボカドとエビのタルタル」「スモークサーモンとクリームチーズのフィールドグリーン」)。さすが、男性には少し物足りないメニューなのか、女性客ばかりで賑わっていました。12時半から3時半まで3時間、介護問題や自分の病気、と年相応の話題で盛り上がった女子会でした(昔は子育ての話だったのですが。。。)。

5月に上京の折に毎年、高校の同窓会を開いてくれ、今年も友人たちとランチを一緒にしました。立派な庭園で有名な「椿山荘」のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」(フランス語で「庭園」という意味)でアフタヌーン・ティーを一緒に取りました(写真)。イギリスでアフタヌーン・ティーというと2時か3時くらいからでしょうが、こちらでは昼からやっていて、ランチとして利用できるようです。紅茶はアール・グレイ・インペリアルを頼み、3段の入れ物に置かれた色鮮やかな小さなケーキ、マフィン、サンドイッチをつまみながら、おしゃべり(メニューによれば、「洋梨と桃のタルトタタン」「プチシェリーのジュレ」「チョコボンボン」「バニラとピスターチのガトー」「スコーン、フォアグラとフレンチトーストのミルフィユ」「ポテトとローストポークのサンドウィッチ」「プチブーシェにつめたアボカドとエビのタルタル」「スモークサーモンとクリームチーズのフィールドグリーン」)。さすが、男性には少し物足りないメニューなのか、女性客ばかりで賑わっていました。12時半から3時半まで3時間、介護問題や自分の病気、と年相応の話題で盛り上がった女子会でした(昔は子育ての話だったのですが。。。)。

フランスで有名なシェフ、アラン・デュカスのビストロ「ブノワ」が東京の青山にあり、友人の誘いで夕食に行ってきました。フレンチにしてはそう高くない、ということもあり、店は満席状態。レストランは建物の10階にあり、広い明るい窓に緑の木が植わっていて、見晴らしもなかなかのものでした。見せ皿はリモージュ焼の金の模様の入った豪華なお皿。前菜、メイン、デザートの3品のディナー・コースを注文。まず、前菜としてはプティ・ポワ(グリンピース)のスープ(写真左)を選びました(春らしい緑が本当に美しい!)。友人が頼んだ前菜は大きなフォワグラ入りのサラダでボリューム満点。メインは鯛のポワレで、立派なグリーンアスパラガス(写真右)が添えられていました。どれもおいしかったです!デザートは小さなチーズケーキ(小さいですがか

フランスで有名なシェフ、アラン・デュカスのビストロ「ブノワ」が東京の青山にあり、友人の誘いで夕食に行ってきました。フレンチにしてはそう高くない、ということもあり、店は満席状態。レストランは建物の10階にあり、広い明るい窓に緑の木が植わっていて、見晴らしもなかなかのものでした。見せ皿はリモージュ焼の金の模様の入った豪華なお皿。前菜、メイン、デザートの3品のディナー・コースを注文。まず、前菜としてはプティ・ポワ(グリンピース)のスープ(写真左)を選びました(春らしい緑が本当に美しい!)。友人が頼んだ前菜は大きなフォワグラ入りのサラダでボリューム満点。メインは鯛のポワレで、立派なグリーンアスパラガス(写真右)が添えられていました。どれもおいしかったです!デザートは小さなチーズケーキ(小さいですがか なり濃厚なチーズケーキ)にグレープフルーツとアイスクリーム(写真下)。飲み物はシャンパンとバスクのロゼをグラス一杯ずつ。おかげで東京の友人たちとの久しぶりのおしゃべりとおいしい料理を満喫し、楽しい一夜を過ごすことができました。今度はパリの「ブノワ」を訪れるつもりです。

なり濃厚なチーズケーキ)にグレープフルーツとアイスクリーム(写真下)。飲み物はシャンパンとバスクのロゼをグラス一杯ずつ。おかげで東京の友人たちとの久しぶりのおしゃべりとおいしい料理を満喫し、楽しい一夜を過ごすことができました。今度はパリの「ブノワ」を訪れるつもりです。

上京したついでに上野の国立西洋美術館(コルビジエの建築で、世界遺産を目指している建物)でカラヴァッジョ展を見に行きました。16世紀イタリアの画家で、その劇的な明暗法によって浮かび上がる人物表現がバロックという新しい美術を生み出したとされる鬼才です。彼は殺人を犯して逃亡を余儀なくされながらも、作品を描き続け、39歳で波乱の人生を終えました。その激しい生きざまは「斬首」のテーマに現れ、今回は彼の《メドゥーサ》が展示されていました。円盤上に描かれたメドゥーサの蛇の髪の毛は見る者に立体感をもって迫ってきているように思えました。また、おなじみの《ヴァッカス》、《果物籠を持つ少年》(左図)は、ふっくらとした顔つきの美少年が描かれ、少年の持つ果物の入った籠はそれ自体が「静物画」と言ってもいいほどです。暗い水に自らを映す《ナルキッソス》など、美少年の絵がカラヴァッジョの特徴でもあるでしょう。また、

上京したついでに上野の国立西洋美術館(コルビジエの建築で、世界遺産を目指している建物)でカラヴァッジョ展を見に行きました。16世紀イタリアの画家で、その劇的な明暗法によって浮かび上がる人物表現がバロックという新しい美術を生み出したとされる鬼才です。彼は殺人を犯して逃亡を余儀なくされながらも、作品を描き続け、39歳で波乱の人生を終えました。その激しい生きざまは「斬首」のテーマに現れ、今回は彼の《メドゥーサ》が展示されていました。円盤上に描かれたメドゥーサの蛇の髪の毛は見る者に立体感をもって迫ってきているように思えました。また、おなじみの《ヴァッカス》、《果物籠を持つ少年》(左図)は、ふっくらとした顔つきの美少年が描かれ、少年の持つ果物の入った籠はそれ自体が「静物画」と言ってもいいほどです。暗い水に自らを映す《ナルキッソス》など、美少年の絵がカラヴァッジョの特徴でもあるでしょう。また、 《法悦のマグダラのマリア》(右図)は2014年に発見され、世界初の公開だそうです。この絵の背景左上に茨の冠がついた十字架がライトに照らされて浮かび上がるそうですが、うっかりそれに気づかず、見ることができませんでした。その隣には女性画家アルテミジア・ジェンティレスキの《改悛のマグダラのマリア》があり、官能的な女の肉体が描かれていました。ジェンティレスキはカラヴァッジョ風の激しい絵《ホロフェルネスを殺すユディット》でユディットの「斬首」の場面を描いたので有名ですが、この絵は知りませんでした(一説によれば、カニッチ作ともされているとか)。カラヴァッジョの絵が11点、さらに彼の影響を受けた各国の代表的な継承者(カラヴァジェスキと呼ばれている)―イタリア人のマンフレーディ、フランス人のジョルジュ・ド・ラ・トゥール、オランダ人のヘンドリク・テル・ブリュッヘンなど―の絵が展示されており、どれも暗い背景の中の人物に光が当たる、という構図となっていました。訪れた日は伊勢志摩サミットで世界各国の首脳が来日していた時期にあたり、美術館に入るのに空港並みのチェック(水の入ったペットボトルは回収され、荷物チェック、ボディチェックも)があり大変な警戒でした。。。

《法悦のマグダラのマリア》(右図)は2014年に発見され、世界初の公開だそうです。この絵の背景左上に茨の冠がついた十字架がライトに照らされて浮かび上がるそうですが、うっかりそれに気づかず、見ることができませんでした。その隣には女性画家アルテミジア・ジェンティレスキの《改悛のマグダラのマリア》があり、官能的な女の肉体が描かれていました。ジェンティレスキはカラヴァッジョ風の激しい絵《ホロフェルネスを殺すユディット》でユディットの「斬首」の場面を描いたので有名ですが、この絵は知りませんでした(一説によれば、カニッチ作ともされているとか)。カラヴァッジョの絵が11点、さらに彼の影響を受けた各国の代表的な継承者(カラヴァジェスキと呼ばれている)―イタリア人のマンフレーディ、フランス人のジョルジュ・ド・ラ・トゥール、オランダ人のヘンドリク・テル・ブリュッヘンなど―の絵が展示されており、どれも暗い背景の中の人物に光が当たる、という構図となっていました。訪れた日は伊勢志摩サミットで世界各国の首脳が来日していた時期にあたり、美術館に入るのに空港並みのチェック(水の入ったペットボトルは回収され、荷物チェック、ボディチェックも)があり大変な警戒でした。。。

ジョゼ=リュイ・ディアズ、ブリジット・ディアズご夫妻が京都にいらっしゃったので、

ジョゼ=リュイ・ディアズ、ブリジット・ディアズご夫妻が京都にいらっしゃったので、 関西のフランス文学研究者(バルザック、サンドの研究者)が京都、烏丸御池にあるイタリアレストラン「オルト」に集まり、お二人と一緒に夕食を共にしました(写真左)。「オルト」はイタリア語で「菜園」というだけに、新鮮な野菜をたっぷり使った本格的なレストラン(一応イタリア料理ですが、フレンチでもあり、和風の食材も使った和の要素もあり、創作料理と言えるでしょう)。夜は一つのコースしかありませんが、どれも見た目も美しく繊細な料理で、ディアズご夫妻も大満足のご様子でした。とりわけ、今が季節の「稚鮎」(写真右)、「菜園」という名のサラダ(50種類以上の野菜が入っているとか:写真左下)、

関西のフランス文学研究者(バルザック、サンドの研究者)が京都、烏丸御池にあるイタリアレストラン「オルト」に集まり、お二人と一緒に夕食を共にしました(写真左)。「オルト」はイタリア語で「菜園」というだけに、新鮮な野菜をたっぷり使った本格的なレストラン(一応イタリア料理ですが、フレンチでもあり、和風の食材も使った和の要素もあり、創作料理と言えるでしょう)。夜は一つのコースしかありませんが、どれも見た目も美しく繊細な料理で、ディアズご夫妻も大満足のご様子でした。とりわけ、今が季節の「稚鮎」(写真右)、「菜園」という名のサラダ(50種類以上の野菜が入っているとか:写真左下)、 スズキを細かなお米をつけてフライにしたもの

スズキを細かなお米をつけてフライにしたもの にサフランソースのかかったもの(写真右下)、そしてメインの「仔鳩」のグリル(写真下)は絶品でした

にサフランソースのかかったもの(写真右下)、そしてメインの「仔鳩」のグリル(写真下)は絶品でした 。それぞれの料理にあったワイン(イタリアのスパークリングワインやフランスのソーミュールワインなど)を一緒に飲み、まさに「バルザック的な」大宴会となりました。

。それぞれの料理にあったワイン(イタリアのスパークリングワインやフランスのソーミュールワインなど)を一緒に飲み、まさに「バルザック的な」大宴会となりました。

おなじみの和食の店「浪漫」にランチに行きました。5月のテーマは「初鰹」。まず、新玉ねぎを丸ごと紙に包んで

おなじみの和食の店「浪漫」にランチに行きました。5月のテーマは「初鰹」。まず、新玉ねぎを丸ごと紙に包んで 120度の油でじっくり揚げたものに花山椒と木の芽あえ。次がそば生地を棒で伸ばすのではなく、叩いて作ったというそば(コシのある歯ごたえでした)。吸い物は吉野葛を混ぜた卵豆腐で喉越しがとろけるようでした(何と言ってもラオス昆布と鰹節でとった出汁が絶品!)。初鰹(写真左)はたたきではなく、お造りで少し煙であぶった鰹は全く臭みがなく、香ばしくおいしかったです(わさびではなく辛子をつけるのが合っていると

120度の油でじっくり揚げたものに花山椒と木の芽あえ。次がそば生地を棒で伸ばすのではなく、叩いて作ったというそば(コシのある歯ごたえでした)。吸い物は吉野葛を混ぜた卵豆腐で喉越しがとろけるようでした(何と言ってもラオス昆布と鰹節でとった出汁が絶品!)。初鰹(写真左)はたたきではなく、お造りで少し煙であぶった鰹は全く臭みがなく、香ばしくおいしかったです(わさびではなく辛子をつけるのが合っていると か)。八寸は、ちまき(揚げの入ったご飯)、蕗

か)。八寸は、ちまき(揚げの入ったご飯)、蕗 の塔味噌をつけた鰊、百合根、こんにゃく、白ズイキの胡麻和え、もずく、そしてタコを柔らかく煮たものなど。素晴らしかったのがエンドウ豆のフライ―付け合わせは「世界一おいしいトマト」(写真右)―豆を茹でてつぶし、それに薄くパン粉をまぶしてフライ―はお店のご主人が何度も失敗を繰り返した後で完成した品とか。桜エビのご飯(写真左下)も桜エビも普通お目にかかれないようなエビでした(つい、お代わりをして後で食べすぎを後悔してしまいました)。デザートはわらびもち(写真右下)。普通売っている「わらび餅」はタピオカの粉で作るので別物とか。。。さもありあん、というおいしさでした。お酒は冷酒で、初夏限定の新潟の「〆張鶴生造酒」。きりりとした辛口のお酒でした。

の塔味噌をつけた鰊、百合根、こんにゃく、白ズイキの胡麻和え、もずく、そしてタコを柔らかく煮たものなど。素晴らしかったのがエンドウ豆のフライ―付け合わせは「世界一おいしいトマト」(写真右)―豆を茹でてつぶし、それに薄くパン粉をまぶしてフライ―はお店のご主人が何度も失敗を繰り返した後で完成した品とか。桜エビのご飯(写真左下)も桜エビも普通お目にかかれないようなエビでした(つい、お代わりをして後で食べすぎを後悔してしまいました)。デザートはわらびもち(写真右下)。普通売っている「わらび餅」はタピオカの粉で作るので別物とか。。。さもありあん、というおいしさでした。お酒は冷酒で、初夏限定の新潟の「〆張鶴生造酒」。きりりとした辛口のお酒でした。

奈良県で唯一、ミシュランの三つ星がつ

奈良県で唯一、ミシュランの三つ星がつ いた「和やまむら」(新大宮駅の近く)にお昼を食べに行ってきました。さすが人気店、なかなか予約が取れず、一か月以上前に予約してやっと取れました。カウンター8席、テーブル(4人用)4つあるのみの小じんまりした店。まず、先付けはきれいな花の容器に入った、柔らかく細いインゲンの上にウニが乗っているもの(写真左)と梅酒。ウニは全く癖がなくすっとした口当たり。次にあいなめと卵豆腐のお吸い物(写真右)。これもあいなめが全く脂っこくなく、出汁も薄味でつい、最後まで飲みきってしまいました。お造りは中トロ

いた「和やまむら」(新大宮駅の近く)にお昼を食べに行ってきました。さすが人気店、なかなか予約が取れず、一か月以上前に予約してやっと取れました。カウンター8席、テーブル(4人用)4つあるのみの小じんまりした店。まず、先付けはきれいな花の容器に入った、柔らかく細いインゲンの上にウニが乗っているもの(写真左)と梅酒。ウニは全く癖がなくすっとした口当たり。次にあいなめと卵豆腐のお吸い物(写真右)。これもあいなめが全く脂っこくなく、出汁も薄味でつい、最後まで飲みきってしまいました。お造りは中トロ の鮪と平目、イカと甘エビ。鮪はとろけるようでした。八寸は手作りの胡麻豆腐、カンピョウ、白ずいきの和えたものがそれぞれ小さなガラス容器に入ってでてきました。さらに、ちまきの中は穴子寿司、と見た目も美しいものでした。焼き物は子鮎で、小さな火鉢で焼いたものが直接でてきて、小皿に取り分け(写真左下)、頭からその

の鮪と平目、イカと甘エビ。鮪はとろけるようでした。八寸は手作りの胡麻豆腐、カンピョウ、白ずいきの和えたものがそれぞれ小さなガラス容器に入ってでてきました。さらに、ちまきの中は穴子寿司、と見た目も美しいものでした。焼き物は子鮎で、小さな火鉢で焼いたものが直接でてきて、小皿に取り分け(写真左下)、頭からその まま齧りついて食べました。次にジュレ、酢であえたじゅん菜の上にズッキーニ、マイクロプティトマトが盛ったもの。そして、揚げだし茄子(上に茄子の皮を細かく切って揚げたものが乗っている:写真右下)に海老や芋の天ぷら。おつゆもおいしく、横についたクルマエビを揚げたものはカリカリとした食

まま齧りついて食べました。次にジュレ、酢であえたじゅん菜の上にズッキーニ、マイクロプティトマトが盛ったもの。そして、揚げだし茄子(上に茄子の皮を細かく切って揚げたものが乗っている:写真右下)に海老や芋の天ぷら。おつゆもおいしく、横についたクルマエビを揚げたものはカリカリとした食 感。最後に筍ごはんと赤だし。デザートはフレッシュオレンジジュースと苺のゼリー寄せ(写真下)が見た目も涼しくきれいでした。珍しく、一番最後にコーヒーを出してくれました。全体的にあっさりした味付けで、食材にこだわった上品な料理で、大満足で帰りました。

感。最後に筍ごはんと赤だし。デザートはフレッシュオレンジジュースと苺のゼリー寄せ(写真下)が見た目も涼しくきれいでした。珍しく、一番最後にコーヒーを出してくれました。全体的にあっさりした味付けで、食材にこだわった上品な料理で、大満足で帰りました。

今日は連休最後ということで、あべのハルカスに行ってきました。お昼はハルカス14階のフレンチレストラン「エ・オ<ベルナール・ロワゾー・スィニャチュール>」へ。このお店はパリのレストランで有名なベルナール・ロワゾー(昔、パリのお店に行ったことがあります!)に師事した山口浩シェフ(神戸北野ホテル総料理長)のお店、ということで本格的なフレンチでした。お店の名前「エ・オ」はÉloge de l’Ombreの頭文字で、谷崎潤一郎が大好きなロワゾー氏が谷崎の「陰翳礼讃」にちなんでつけたフランス語名とか。確かに店内の照明は すこし暗く、食卓に光があたるように工夫され、陰影をつけていました。アミューズ・グール(鱈の身をすりつぶしたもの、フランに鰻の小片が載ったもの、ケーク・サレ)、前菜(初ガツオにパプリカのソース、じゃがいもを薄くパリパリに焼いたものをイカスミで黒くしたもの:写真左)、人参のブリュレ(スープ:写真右)と、どれも手が込んでいて美

すこし暗く、食卓に光があたるように工夫され、陰影をつけていました。アミューズ・グール(鱈の身をすりつぶしたもの、フランに鰻の小片が載ったもの、ケーク・サレ)、前菜(初ガツオにパプリカのソース、じゃがいもを薄くパリパリに焼いたものをイカスミで黒くしたもの:写真左)、人参のブリュレ(スープ:写真右)と、どれも手が込んでいて美 味でした!カツオのたたきを洋風にアレンジしたのは素晴らしく、人参のスープもコンソメがすごくよくとれていてのど越しも滑らかでした。メインはヘダイのポワレにアスパラガスなどの付け合わせで、あっさりとしたもの。デザートが面白く、苺とレモンのスプマンテが入った

味でした!カツオのたたきを洋風にアレンジしたのは素晴らしく、人参のスープもコンソメがすごくよくとれていてのど越しも滑らかでした。メインはヘダイのポワレにアスパラガスなどの付け合わせで、あっさりとしたもの。デザートが面白く、苺とレモンのスプマンテが入った ガラス容器の周りに綿菓子(フランス語ではパパの髯 barbe papaと言うそうです:写真左下)が取り囲み、チョコのテントウムシもついていたり、と「子どもの日」らしい遊び心一杯のデザートでした。

ガラス容器の周りに綿菓子(フランス語ではパパの髯 barbe papaと言うそうです:写真左下)が取り囲み、チョコのテントウムシもついていたり、と「子どもの日」らしい遊び心一杯のデザートでした。

満腹になった後、下の近鉄デパートで開催されている「古野幸治 作陶展」へ。夫が陶芸教室で学んでいる先 生の作品を見に行きました(写真右)。今回は青がテーマのようで、ものすごくきれいな青や群青色の釉薬を使った壺やお皿で、粘土と磁器と両方使い、釉薬を塗る厚さによってきれいな色が出るかどうかが決まるそうです。しかも、釉薬を塗って焼き、また釉薬を塗り焼くという作業を何回も続けるそうで、思っていた色がうまく出るかどうかは焼けてみないとわからないとか。でも本当に美しい青でした!

生の作品を見に行きました(写真右)。今回は青がテーマのようで、ものすごくきれいな青や群青色の釉薬を使った壺やお皿で、粘土と磁器と両方使い、釉薬を塗る厚さによってきれいな色が出るかどうかが決まるそうです。しかも、釉薬を塗って焼き、また釉薬を塗り焼くという作業を何回も続けるそうで、思っていた色がうまく出るかどうかは焼けてみないとわからないとか。でも本当に美しい青でした!

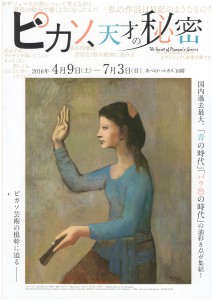

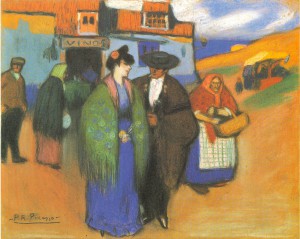

ついでにハルカス美術館にも寄り、ピカソ展(ポスター)を見てきまし た。ピカソの少年時代(10代で描いた絵は、天才少年としか言いようのない、正確なデッサンに驚きました)、「青の時代」(友人の自殺後、メランコリックな青い色調の絵を次々と描いた時代)、「バラ色の時代」(パリの「洗濯船」での芸術仲間との共同生活の時代で、恋人もできて心の安定を取り戻し、ピンクを主調とした絵を描き出した)、「キュビスムの時代」と、クロノロジックな構成の展覧会でした。特に印象に残ったのは、「青の時代」の少し前の《宿屋の前のスペインの男女》

た。ピカソの少年時代(10代で描いた絵は、天才少年としか言いようのない、正確なデッサンに驚きました)、「青の時代」(友人の自殺後、メランコリックな青い色調の絵を次々と描いた時代)、「バラ色の時代」(パリの「洗濯船」での芸術仲間との共同生活の時代で、恋人もできて心の安定を取り戻し、ピンクを主調とした絵を描き出した)、「キュビスムの時代」と、クロノロジックな構成の展覧会でした。特に印象に残ったのは、「青の時代」の少し前の《宿屋の前のスペインの男女》 (写真右)で、女性のスカートの群青色、空の水色など、美しい青が目に飛び込んで来ました(同じように青が美しい絵としてはもう一つ、《闘牛場の入口》という作品もありました)。また、キュビスムの後に新古典主義に回帰していることも興味深かったです。今日は本当に快晴で、ハルカスの展望台から大阪の景色を十分楽しむことができました。

(写真右)で、女性のスカートの群青色、空の水色など、美しい青が目に飛び込んで来ました(同じように青が美しい絵としてはもう一つ、《闘牛場の入口》という作品もありました)。また、キュビスムの後に新古典主義に回帰していることも興味深かったです。今日は本当に快晴で、ハルカスの展望台から大阪の景色を十分楽しむことができました。