BLOG

恒例の聴講生の方々との懇親会がありました。今回は西梅田のヒルトンプラザ6階、

恒例の聴講生の方々との懇親会がありました。今回は西梅田のヒルトンプラザ6階、 和風ダイニング「燦(さん)」でミニ会席を頂きました。なかなか洒落た座敷で雰囲気も良く、ゆっくりランチを頂きながら、皆さんとお話ができました。料理のうち、「秋刀魚と長芋の生姜味噌焼き」(写真左:メニューでは長芋となっていましたが、じゃがいもでは?)。薄い板状のものをくるっとまいた中に入っていて見た目も美しかったです。旬のさんまに、その生臭さを消すための味噌が良く合っていました。また「長寿豚のステーキ」(写真右)も和風というより洋風のような盛り付けでした(何が「長寿」なのかはよくわりませんでしたが美味でした)。他の料理もそれぞれ凝っていて、有機野菜を使ったヘル

和風ダイニング「燦(さん)」でミニ会席を頂きました。なかなか洒落た座敷で雰囲気も良く、ゆっくりランチを頂きながら、皆さんとお話ができました。料理のうち、「秋刀魚と長芋の生姜味噌焼き」(写真左:メニューでは長芋となっていましたが、じゃがいもでは?)。薄い板状のものをくるっとまいた中に入っていて見た目も美しかったです。旬のさんまに、その生臭さを消すための味噌が良く合っていました。また「長寿豚のステーキ」(写真右)も和風というより洋風のような盛り付けでした(何が「長寿」なのかはよくわりませんでしたが美味でした)。他の料理もそれぞれ凝っていて、有機野菜を使ったヘル シーなメニューとなっているようです。久しぶりに聴講生の皆さんのお元気な顔を見て、来週から始まる後期の授業への励みとなりました。幹事の泉谷さん、坪井さん、御苦労さまでした。

シーなメニューとなっているようです。久しぶりに聴講生の皆さんのお元気な顔を見て、来週から始まる後期の授業への励みとなりました。幹事の泉谷さん、坪井さん、御苦労さまでした。

関西バルザック研究会の後、西宮の「立峰」に

関西バルザック研究会の後、西宮の「立峰」に 皆で食事に行きました。大阪の「はり半」に勤めていた料理人の方が開いた隠れ家的な名店でしたが、先日新聞に紹介記事が載ってからは予約が取り

皆で食事に行きました。大阪の「はり半」に勤めていた料理人の方が開いた隠れ家的な名店でしたが、先日新聞に紹介記事が載ってからは予約が取り にくくなってしまったそうです。今回も手ごろな値段で

にくくなってしまったそうです。今回も手ごろな値段で 本当に満足のいく料理が次々に出てきました。見た目も美しい前菜(写真)の後は、土瓶蒸し(写真)。今年初めて秋の味覚の松茸を頂きました(鱧も入っていました)。お造り(写真)も新

本当に満足のいく料理が次々に出てきました。見た目も美しい前菜(写真)の後は、土瓶蒸し(写真)。今年初めて秋の味覚の松茸を頂きました(鱧も入っていました)。お造り(写真)も新 鮮、さらに豚の角煮(写真)はすごく柔らかくて絶品、とろけるような蕪の付け合わせ。鮎はたで味噌が入っていて、骨はすでにとってあるので頭を除いて全部食べれる、

鮮、さらに豚の角煮(写真)はすごく柔らかくて絶品、とろけるような蕪の付け合わせ。鮎はたで味噌が入っていて、骨はすでにとってあるので頭を除いて全部食べれる、 というもの。竹の容器も涼しげでした。

というもの。竹の容器も涼しげでした。 次に黒ごま豆腐(写真)。黒ごまは珍しいですが、その上にはおくらを細かく切ったものが乗っていて色もきれいでした。さらにカレイのから揚げ、と本当に満腹になりました。デザートはオレンジの皮にオレンジゼリーが入ったもの。夏の終わりと秋の到来を思わせるメニューでした。本当においしい料理に文学談義も大いに弾みました。

次に黒ごま豆腐(写真)。黒ごまは珍しいですが、その上にはおくらを細かく切ったものが乗っていて色もきれいでした。さらにカレイのから揚げ、と本当に満腹になりました。デザートはオレンジの皮にオレンジゼリーが入ったもの。夏の終わりと秋の到来を思わせるメニューでした。本当においしい料理に文学談義も大いに弾みました。

箱根 仙石原のポーラ美術館にModern Beauty

箱根 仙石原のポーラ美術館にModern Beauty 展(写真左:ポスター)を見に行ってきました。ポーラ美術館は建物自体が非常に斬新な建築(写真右)で、関東の建築科の学生は必ず見に来るとか。今回の展覧会では、19世紀後半から20世紀までの女性の衣装(クリノリン・ドレスやバッスル・ドレス、コルセットから女性を解放したポール・ポワレの衣装など)、装身具、化粧品などと、最新流行の衣装を纏った女性たちを描いた「現代生活の画家」、印象派の絵画(ルノワール、ボナール、モネ、ドガなど)や20世紀のデュフィ、ピカソやモディリアニの絵が同時に展示されていました。また、モード雑誌のファッション・プレートも展示されていましたが、

展(写真左:ポスター)を見に行ってきました。ポーラ美術館は建物自体が非常に斬新な建築(写真右)で、関東の建築科の学生は必ず見に来るとか。今回の展覧会では、19世紀後半から20世紀までの女性の衣装(クリノリン・ドレスやバッスル・ドレス、コルセットから女性を解放したポール・ポワレの衣装など)、装身具、化粧品などと、最新流行の衣装を纏った女性たちを描いた「現代生活の画家」、印象派の絵画(ルノワール、ボナール、モネ、ドガなど)や20世紀のデュフィ、ピカソやモディリアニの絵が同時に展示されていました。また、モード雑誌のファッション・プレートも展示されていましたが、 印象派の画家はファッション・プレートを参照したので有名です。例えば、セザンヌの《

印象派の画家はファッション・プレートを参照したので有名です。例えば、セザンヌの《 散策》(写真左下)は、『ラ・モード・イリュストレ』1871年5月7日号(写真右下)から明らかに取ってきていて、絵のタッチは違うものの、そっくりの構図になっています。東京オリンピックのエンブレム問題があったように、今だと剽窃として問題になっていたのでは、と思われます。ともあれ、華やかな衣装やゴージャスな装飾品が見れて楽しいひと時でした。時間があれば、美術館の周囲の遊歩道を歩いて自然と親しみたかったのですが、時間切れ。夏休み期間中ということで、帰りのバスは満員で道路は大渋滞となりました。

散策》(写真左下)は、『ラ・モード・イリュストレ』1871年5月7日号(写真右下)から明らかに取ってきていて、絵のタッチは違うものの、そっくりの構図になっています。東京オリンピックのエンブレム問題があったように、今だと剽窃として問題になっていたのでは、と思われます。ともあれ、華やかな衣装やゴージャスな装飾品が見れて楽しいひと時でした。時間があれば、美術館の周囲の遊歩道を歩いて自然と親しみたかったのですが、時間切れ。夏休み期間中ということで、帰りのバスは満員で道路は大渋滞となりました。

箱根に行ったついでに幾つか美術館を回りました。まず、小涌谷にある岡田美術館。箱根湯本駅からバスで急坂の山道

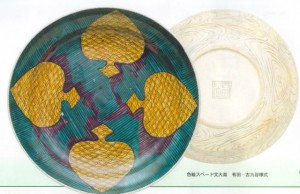

箱根に行ったついでに幾つか美術館を回りました。まず、小涌谷にある岡田美術館。箱根湯本駅からバスで急坂の山道 を登った所で、陶器のコレクションが充実しています。今回は「古久谷・柿右衛門・鍋島」展(写真左:ポスター)で、有田・古久谷様式で特に面白かったのが「色絵スペード文大皿」(写真右)。大胆な図案で現代でも

を登った所で、陶器のコレクションが充実しています。今回は「古久谷・柿右衛門・鍋島」展(写真左:ポスター)で、有田・古久谷様式で特に面白かったのが「色絵スペード文大皿」(写真右)。大胆な図案で現代でも 通用しそうなお皿でした。また、尾形乾山の「色絵紅葉文透彫反鉢」(写真左下)は豪華な色合いで見た目も美しいものでした。鍋島焼きは赤・黄・緑・青の4色を使った色鮮やかなもの。柿右衛門はさすが、世界を魅了した朱色で、非常に繊細な花鳥模様の花瓶や皿、ヨーロッパ向けの輸出品としては人形も作られたそうです。外には足湯もあり、疲れた足をお湯(かなり熱く、足が真っ赤になるほど)を浸けて休憩。この美術館は浮世絵のコレクションも充実していいのですが、一つ残念なのは入場料が2800円と格段に高い!こと。翌日には「星の王子さまミュージアム」を訪れました

通用しそうなお皿でした。また、尾形乾山の「色絵紅葉文透彫反鉢」(写真左下)は豪華な色合いで見た目も美しいものでした。鍋島焼きは赤・黄・緑・青の4色を使った色鮮やかなもの。柿右衛門はさすが、世界を魅了した朱色で、非常に繊細な花鳥模様の花瓶や皿、ヨーロッパ向けの輸出品としては人形も作られたそうです。外には足湯もあり、疲れた足をお湯(かなり熱く、足が真っ赤になるほど)を浸けて休憩。この美術館は浮世絵のコレクションも充実していいのですが、一つ残念なのは入場料が2800円と格段に高い!こと。翌日には「星の王子さまミュージアム」を訪れました (写真右下)。『星の王子さま』は聖書、『資本論』に続いて世界で3番目に売れている本なので、親子連れや女性グループなどで賑わっていました。少しフランスの町並みを再現していて、庭はフ

(写真右下)。『星の王子さま』は聖書、『資本論』に続いて世界で3番目に売れている本なので、親子連れや女性グループなどで賑わっていました。少しフランスの町並みを再現していて、庭はフ ランス式庭園(写真下)。展示ホールにはサン=テグジュペリの生涯、ラテコエール社時代の写真(キャップ・ジュビーの頃のなど)や飛行士姿の写真、彼の書斎などが展示されていました。映像ホールでは星の王子さまの映像の前に立って手をかざして動かすと星がきらめく、という仕掛けで立っている姿もそこに映し出され、子どもたちは大喜びの様子でした。

ランス式庭園(写真下)。展示ホールにはサン=テグジュペリの生涯、ラテコエール社時代の写真(キャップ・ジュビーの頃のなど)や飛行士姿の写真、彼の書斎などが展示されていました。映像ホールでは星の王子さまの映像の前に立って手をかざして動かすと星がきらめく、という仕掛けで立っている姿もそこに映し出され、子どもたちは大喜びの様子でした。

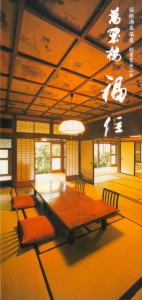

夏休みの家族旅行で箱根の温泉に一泊してきました。宿は箱根湯本温泉の老舗「萬翠楼 福住」という所で、創業が寛永2年(1625)、

夏休みの家族旅行で箱根の温泉に一泊してきました。宿は箱根湯本温泉の老舗「萬翠楼 福住」という所で、創業が寛永2年(1625)、 徳川三代将軍家光の時代からで、その間、何度か焼失したものの、再建を繰り返し、明治初期に建てられた明治棟2棟「萬翠楼」と「金泉楼」は西洋の技法や意匠を取り入れた擬洋風建築で平成14年にホテル旅館建築で日本初の国指定重要文化財に指定されたそうです。私たちが泊まったのは「萬翠楼」の1階(部屋が3室と縁側、内風呂は檜のお風呂)の部屋でした。本当は一番有名な15号室(写真左:天井に絵が描かれている部屋)に泊まりたかったのですが、ここは4室30畳の和室で大きすぎるのでまた、多人数で来たいと思っています。福沢諭吉や木戸孝充、伊藤博文など歴史的な人物がこの旅館に逗留して、書を残しているそうです。障子の格子や欄干は本当に職人芸で、部屋の中に立派な中柱があったりで趣のある部屋でした。料理も美味で(鎌倉彫のお盆に乗っています)、お造りは小田原産の魚を含む5種(金目鯛、カマス、帆立、海老、マグロ:写真右)で、主菜は黒毛和牛のサーロイン

徳川三代将軍家光の時代からで、その間、何度か焼失したものの、再建を繰り返し、明治初期に建てられた明治棟2棟「萬翠楼」と「金泉楼」は西洋の技法や意匠を取り入れた擬洋風建築で平成14年にホテル旅館建築で日本初の国指定重要文化財に指定されたそうです。私たちが泊まったのは「萬翠楼」の1階(部屋が3室と縁側、内風呂は檜のお風呂)の部屋でした。本当は一番有名な15号室(写真左:天井に絵が描かれている部屋)に泊まりたかったのですが、ここは4室30畳の和室で大きすぎるのでまた、多人数で来たいと思っています。福沢諭吉や木戸孝充、伊藤博文など歴史的な人物がこの旅館に逗留して、書を残しているそうです。障子の格子や欄干は本当に職人芸で、部屋の中に立派な中柱があったりで趣のある部屋でした。料理も美味で(鎌倉彫のお盆に乗っています)、お造りは小田原産の魚を含む5種(金目鯛、カマス、帆立、海老、マグロ:写真右)で、主菜は黒毛和牛のサーロイン 陶板ステーキ(写真左下)、魚は長良川の天然風鮎の塩焼き(

陶板ステーキ(写真左下)、魚は長良川の天然風鮎の塩焼き( 写真右下:養殖だが天然の鮎と同じような環境で育てたとか)、あと変わっていたのが

写真右下:養殖だが天然の鮎と同じような環境で育てたとか)、あと変わっていたのが 「焼ごま豆腐」(写真下)。ゴマ豆腐を焼いたものにゴマソースをかけ、さらにそぼろ状のゴマをかけたもので、一見すると「わらび餅」のようですが、これがとてもおいしかったです。ご飯はさざえのたきこみご飯、デザートはシャーベットや枝豆ずんだ餅、メロンなど色どりもきれいでした。日本酒は「丹沢山」という地元のお酒で冷酒で頂きました。温泉は無臭のまったりしたお湯で露天風呂でゆっくり浸かり、ほっと一息ついた一日でした。

「焼ごま豆腐」(写真下)。ゴマ豆腐を焼いたものにゴマソースをかけ、さらにそぼろ状のゴマをかけたもので、一見すると「わらび餅」のようですが、これがとてもおいしかったです。ご飯はさざえのたきこみご飯、デザートはシャーベットや枝豆ずんだ餅、メロンなど色どりもきれいでした。日本酒は「丹沢山」という地元のお酒で冷酒で頂きました。温泉は無臭のまったりしたお湯で露天風呂でゆっくり浸かり、ほっと一息ついた一日でした。

恒例の井上舞いの「舞いさらへ」へ行ってきました。いつもと同様に、師匠の井上八千代さんの前で、

恒例の井上舞いの「舞いさらへ」へ行ってきました。いつもと同様に、師匠の井上八千代さんの前で、 お弟子さんたちが踊りを舞います。今年の浴衣の柄は団扇。家族や知り合いの人たちが入れ換わり立ち替わり席に座りますが、八千代さんはお弟子さんの舞いと同じ仕草で手や首を動かし、時には声をかけることも。やはり、緊張しているお弟子さんは白紙状態になることもあるようです。井上葉子さんが真沙子さんと二人で「汐汲」(写真左)の舞い。同僚の眞澄さんの「おちや乳人」(乳人とは乳母のこと)では、子を背負ったりの仕草など、腰を使う舞いだそうです(さすが、腰、足の動きに無駄がない!)。最後は八千代さんの娘さんの井上安寿子さんの「葵上」(写真左下)。源氏物語の光源氏の妻の葵上で、嫉妬した六条御息所の生霊が彼女にとり付くというもの。これはあまり演じられない演目だそうです。

お弟子さんたちが踊りを舞います。今年の浴衣の柄は団扇。家族や知り合いの人たちが入れ換わり立ち替わり席に座りますが、八千代さんはお弟子さんの舞いと同じ仕草で手や首を動かし、時には声をかけることも。やはり、緊張しているお弟子さんは白紙状態になることもあるようです。井上葉子さんが真沙子さんと二人で「汐汲」(写真左)の舞い。同僚の眞澄さんの「おちや乳人」(乳人とは乳母のこと)では、子を背負ったりの仕草など、腰を使う舞いだそうです(さすが、腰、足の動きに無駄がない!)。最後は八千代さんの娘さんの井上安寿子さんの「葵上」(写真左下)。源氏物語の光源氏の妻の葵上で、嫉妬した六条御息所の生霊が彼女にとり付くというもの。これはあまり演じられない演目だそうです。

素晴らしい舞いを見た後は、花見小路のフレンチレストラン「キャレミュー」で皆と一緒に夕食を取りました。和の食材も取り入れたフレンチで、前菜の「ウニ とエビのフェデリーニ」「フォアグラのサラダ」の後、「鱧のガスパッチョ」「オマール海老のかぶら蒸し」

とエビのフェデリーニ」「フォアグラのサラダ」の後、「鱧のガスパッチョ」「オマール海老のかぶら蒸し」 (写真右下)。メインは「黒アワビの蒸しステーキ」(写真左)。アワビがすごく柔らかくて美味でし

(写真右下)。メインは「黒アワビの蒸しステーキ」(写真左)。アワビがすごく柔らかくて美味でし た!それと「夏鹿のロースト」(写真右)。デザートはつい欲張ってワゴンサービスのすべてのデザートを少しずつ取り分けてもらいました

た!それと「夏鹿のロースト」(写真右)。デザートはつい欲張ってワゴンサービスのすべてのデザートを少しずつ取り分けてもらいました (写真下)。見た目もきれいなデザート!すっかり満足の一

(写真下)。見た目もきれいなデザート!すっかり満足の一 日でした。

日でした。

3年前に交換留学生として来日して、1年間授業に出てくれたフランス人のセリアさん(写真、中央奥)が、2年ぶりに日本に戻ってきて、挨拶に来てくれました(目下、横浜の日仏学館にインターンで来て いるそうです)。ちょうど、大学院の授業が終わった後で、院生の皆さんと研究室で記念撮影!皆、とてもいい顔をしています!しかし、フランスではニースでテロがあり、革命祭(7月14日)の夜、花火見物に来ていた市民や旅行者84名が一台のトラックに無差別にはねられて亡くなる、という大事件があった後で、皆、ショックを受けました。パリでの昨年11月のテロといいい、本当に悲惨な事件でこうした事が二度と起こらないことを切に願っています。

いるそうです)。ちょうど、大学院の授業が終わった後で、院生の皆さんと研究室で記念撮影!皆、とてもいい顔をしています!しかし、フランスではニースでテロがあり、革命祭(7月14日)の夜、花火見物に来ていた市民や旅行者84名が一台のトラックに無差別にはねられて亡くなる、という大事件があった後で、皆、ショックを受けました。パリでの昨年11月のテロといいい、本当に悲惨な事件でこうした事が二度と起こらないことを切に願っています。

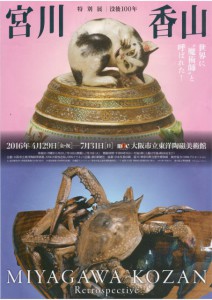

大阪市立東洋陶磁美術館に陶磁器作家、宮川香山の没後

大阪市立東洋陶磁美術館に陶磁器作家、宮川香山の没後 100年特別展(ポスター)を見に行ってきました。香山は江戸時代末期に京都の陶工の家に生まれ、仁清の陶磁器の製法を学び、幕府ご用達となります。しかし明治時代になると、彼は意を決して貿易が盛んな横浜に移り、外国向けの陶磁器制作を目指すようになります。そこで彼が生み出したのが「高浮彫」(陶器の表面を彫刻または細工した造形物で装飾する技法)で、鶉・鷹・鳩などの鳥、桜・蓮・葡萄などの植物、猫・猿・熊・鼠・蛙などの動物、扇など、様々なモチーフが壺や花瓶の上で立体的に浮き上がるような仕組みになっています。香山の作品は「眞葛焼」として売り出され、フィラデルフィア万国博覧会(1876)、パリ万国博覧会(1878)で

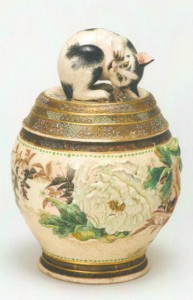

100年特別展(ポスター)を見に行ってきました。香山は江戸時代末期に京都の陶工の家に生まれ、仁清の陶磁器の製法を学び、幕府ご用達となります。しかし明治時代になると、彼は意を決して貿易が盛んな横浜に移り、外国向けの陶磁器制作を目指すようになります。そこで彼が生み出したのが「高浮彫」(陶器の表面を彫刻または細工した造形物で装飾する技法)で、鶉・鷹・鳩などの鳥、桜・蓮・葡萄などの植物、猫・猿・熊・鼠・蛙などの動物、扇など、様々なモチーフが壺や花瓶の上で立体的に浮き上がるような仕組みになっています。香山の作品は「眞葛焼」として売り出され、フィラデルフィア万国博覧会(1876)、パリ万国博覧会(1878)で 受賞したことで、海外で絶大な人気を博したそうです。その代表的な作品が「高浮彫牡丹ニ眠猫覚醒蓋付水指」(写真右)で、眠っていた猫が目を覚ました時の様子がリアルに表現されています。

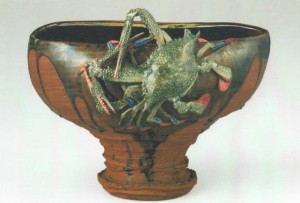

受賞したことで、海外で絶大な人気を博したそうです。その代表的な作品が「高浮彫牡丹ニ眠猫覚醒蓋付水指」(写真右)で、眠っていた猫が目を覚ました時の様子がリアルに表現されています。 猫の口元を良く見ると、小さな白い歯と赤い舌もちゃんとついており、白い毛並みもつやつやしていて、これが陶器とは思えないほどです。また、蟹2匹が重なっている「褐釉高浮彫蟹花瓶」(写真中央)は、何ともリアルで少しグロテスクでもありますが、迫力満点です。「高浮彫」焼は、「高浮彫柿ニ鳩花瓶」(写真右下)のように、花瓶だけでも華やかなのに、さらに立体的な鳩や柿の実がついている、という装飾過多のキッチュな感じがややします。しかし、どうやって窯で焼いたの?と不思議に思うほどで技量がいかに優れているかがわかります。「わび」「さび」を尊ぶ

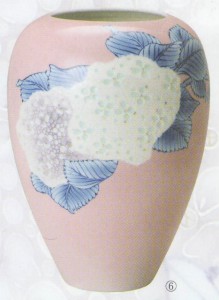

猫の口元を良く見ると、小さな白い歯と赤い舌もちゃんとついており、白い毛並みもつやつやしていて、これが陶器とは思えないほどです。また、蟹2匹が重なっている「褐釉高浮彫蟹花瓶」(写真中央)は、何ともリアルで少しグロテスクでもありますが、迫力満点です。「高浮彫」焼は、「高浮彫柿ニ鳩花瓶」(写真右下)のように、花瓶だけでも華やかなのに、さらに立体的な鳩や柿の実がついている、という装飾過多のキッチュな感じがややします。しかし、どうやって窯で焼いたの?と不思議に思うほどで技量がいかに優れているかがわかります。「わび」「さび」を尊ぶ 日本と違い、アメリカやヨーロッパでは手放しで称賛された様子が目に浮かぶようです。香山はさらにいろいろな製法を探求したそうで、磁器の「釉下彩紫陽花図花瓶」(写真左下」の白と紫の紫陽花の花は透明感のある美しさで、光を当てると花びらの部分が透けて見える、というもの。大変美しい花瓶でした! 大成した後でも、さらに新しいものを探求する香山の芸術家魂に脱帽しました。

日本と違い、アメリカやヨーロッパでは手放しで称賛された様子が目に浮かぶようです。香山はさらにいろいろな製法を探求したそうで、磁器の「釉下彩紫陽花図花瓶」(写真左下」の白と紫の紫陽花の花は透明感のある美しさで、光を当てると花びらの部分が透けて見える、というもの。大変美しい花瓶でした! 大成した後でも、さらに新しいものを探求する香山の芸術家魂に脱帽しました。

北浜の大阪市立東洋陶磁美術館に行くついでに、

北浜の大阪市立東洋陶磁美術館に行くついでに、 近くのフレンチレストランでランチを取りました。「レスプリ・ドゥ・クゥー・ドゥ・フランス」(L’esprit de cœur de France)という店で、「フランスの心のエスプリ」(?)という意味でしょうか。落ち着いた店の雰囲気で本格的なフランス料理を頂きました。まず、アミューズ・グールとして鮎のエスカベッシュ、鮎のコンフィのたで酢ゼリーのせ、鮎のリエット、という鮎尽くし(写真左)。特に骨が軟らかくなるよう煮込んだコンフィがおいしかったです!リエットはバルザックの小説によく出てくるトゥール地方名産(鮎ではないですが)で、パンの上に載せて食べます。私が選んだ前菜は鱧を使ったもの(写真右)。ソースはピーマンのグリーン、パプリカの朱色、トマトの白(透明)の3種で見た目も美しく、あっさりとした食感でこれも美味でした。箸休めの一品は焼

近くのフレンチレストランでランチを取りました。「レスプリ・ドゥ・クゥー・ドゥ・フランス」(L’esprit de cœur de France)という店で、「フランスの心のエスプリ」(?)という意味でしょうか。落ち着いた店の雰囲気で本格的なフランス料理を頂きました。まず、アミューズ・グールとして鮎のエスカベッシュ、鮎のコンフィのたで酢ゼリーのせ、鮎のリエット、という鮎尽くし(写真左)。特に骨が軟らかくなるよう煮込んだコンフィがおいしかったです!リエットはバルザックの小説によく出てくるトゥール地方名産(鮎ではないですが)で、パンの上に載せて食べます。私が選んだ前菜は鱧を使ったもの(写真右)。ソースはピーマンのグリーン、パプリカの朱色、トマトの白(透明)の3種で見た目も美しく、あっさりとした食感でこれも美味でした。箸休めの一品は焼 きなすのエスプーマ(写真左下)。メインは舌平目のポワレ(写真右下)。

きなすのエスプーマ(写真左下)。メインは舌平目のポワレ(写真右下)。 丸く焼いた舌平目にカレーなどエピスリーの入ったソース。付け合わせの野菜はズッキーニ、みょうが、長芋に赤いパプリカと和洋折衷でした。これもなかなか凝った料理でした。デザートは盛り合わせで出してくれました(写真下)。特に、

丸く焼いた舌平目にカレーなどエピスリーの入ったソース。付け合わせの野菜はズッキーニ、みょうが、長芋に赤いパプリカと和洋折衷でした。これもなかなか凝った料理でした。デザートは盛り合わせで出してくれました(写真下)。特に、 カスタードプリンが濃厚な味(特別な卵を使っているとか)。それと、ブラマンジュも滑らかな口触りでした。お皿がどれも素晴らしく、リモージュ焼のレイノーというメーカーのものとか。北浜にはあまり来ることがないですが、また機会があれば訪れたいと思っています。

カスタードプリンが濃厚な味(特別な卵を使っているとか)。それと、ブラマンジュも滑らかな口触りでした。お皿がどれも素晴らしく、リモージュ焼のレイノーというメーカーのものとか。北浜にはあまり来ることがないですが、また機会があれば訪れたいと思っています。

奈良の帝塚山大学の近くに新しくレストランができたので、ランチに行ってきました。以前、富雄駅の前に

奈良の帝塚山大学の近くに新しくレストランができたので、ランチに行ってきました。以前、富雄駅の前に エスプーマ料理(亜酸化窒素を使い、あらゆる食材をムースのような泡状にする調理法)で話題になったスペイン料理店「アコール」で働いていた料理人の方が開いた店、ということで、店の名前は「アバロッツ (Abarotz)」(スペインのカタルーニャ地方の方言で「木々のざわめき」という意味だそうです)。15名くらいの客で一杯になるような小さなお店ですが、メニューは非常に凝ったものでした。スペイン

エスプーマ料理(亜酸化窒素を使い、あらゆる食材をムースのような泡状にする調理法)で話題になったスペイン料理店「アコール」で働いていた料理人の方が開いた店、ということで、店の名前は「アバロッツ (Abarotz)」(スペインのカタルーニャ地方の方言で「木々のざわめき」という意味だそうです)。15名くらいの客で一杯になるような小さなお店ですが、メニューは非常に凝ったものでした。スペイン 料理に特化せず、地元の食材をふんだんに使った創作料理と言えるでしょう。ランチコースメニューのアントレは、「野鹿のカツレツとマスタード風味の蕪 紫蘇のグラニテと葡萄 無農薬サラダ」(写真左)。鹿肉は非常に柔らかく、マスタードと一緒に食べるとジビエ特有の臭みは全くなく、紫蘇のグラニテは色合いも美しく、新鮮な野菜とマッチしていました。次に「三輪の手延べパスタと焼き大和丸ナス 地卵卵黄、アンチョビとオリーブ」(写真右)。三輪そうめんで有名な「山本」にパスタを作ってもらったとかで、非常にコシのある

料理に特化せず、地元の食材をふんだんに使った創作料理と言えるでしょう。ランチコースメニューのアントレは、「野鹿のカツレツとマスタード風味の蕪 紫蘇のグラニテと葡萄 無農薬サラダ」(写真左)。鹿肉は非常に柔らかく、マスタードと一緒に食べるとジビエ特有の臭みは全くなく、紫蘇のグラニテは色合いも美しく、新鮮な野菜とマッチしていました。次に「三輪の手延べパスタと焼き大和丸ナス 地卵卵黄、アンチョビとオリーブ」(写真右)。三輪そうめんで有名な「山本」にパスタを作ってもらったとかで、非常にコシのある パスタでした! くるっと巻いたパスタの下には卵黄、アンチョビがあって、パスタをそれと和えながら食べると濃厚な味に。メインは「丹波地鶏のアサード 椎茸の出汁、蕎麦の実と無花果 熟成酒粕のクネル」(写真左下)。オーブンでかりっと焼いた地鶏は歯ごたえのある肉質で、クネルと一緒に食べると複雑な味に。上に載っているのはじゃがいもと椎茸をパリパリに焼いたもの。デザートは「五條の桃と樫原の農家ミルクのジェラート ローズマリーとグリーンの香りのクリーム」(写真右下)。ジェラートのミルクは非常にコクがあり、舌触りもしっとりしていました。上に載っている白いものは、メレンゲ。オレンジのスポンジケーキのかけらも入っていてデザートにも一工夫が凝らされていました。デザートの後は少し苦めの濃いコーヒー。すっかり満腹、大満足の昼のひと時でした。

パスタでした! くるっと巻いたパスタの下には卵黄、アンチョビがあって、パスタをそれと和えながら食べると濃厚な味に。メインは「丹波地鶏のアサード 椎茸の出汁、蕎麦の実と無花果 熟成酒粕のクネル」(写真左下)。オーブンでかりっと焼いた地鶏は歯ごたえのある肉質で、クネルと一緒に食べると複雑な味に。上に載っているのはじゃがいもと椎茸をパリパリに焼いたもの。デザートは「五條の桃と樫原の農家ミルクのジェラート ローズマリーとグリーンの香りのクリーム」(写真右下)。ジェラートのミルクは非常にコクがあり、舌触りもしっとりしていました。上に載っている白いものは、メレンゲ。オレンジのスポンジケーキのかけらも入っていてデザートにも一工夫が凝らされていました。デザートの後は少し苦めの濃いコーヒー。すっかり満腹、大満足の昼のひと時でした。