BLOG

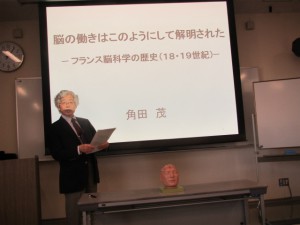

11月23日(土)に奈良日仏協会・放送大学奈良学習センター共催「秋の教養講座」が開かれました(ポスター)。今年度は大阪府立大学の元同僚、角田茂名誉教授が「脳の働きはこのようにして解明された」というタイトルで講演されました(右写真)。角田先生はもともと脳神経外科医で、フランス革命前から19世紀にかけての脳科学の歴史を非常にわかりやすく説明されました。フランス革命期には、近代化学の父ラヴォワジエが質量保存の法則を発見し、化学の発展に貢献しましたが、ラヴォワジエは徴税請負人の家系ということでギロチンにかけられてしまいます。もう一人、革命期に出現したのが近代医学の父ピネルで、彼は精神病患者を収容していたビセートル病院、サルペトリエール病院で患者たちを鎖での拘束から解放したことで有名です。かれは、また、リンネの植物分類学を疾病分類学に応用し、2700種の病気をその種類別に分類し、体系づけたそうです。脳神経学的には、ガルの骨相学(大脳機能局在論の提唱者)が18世紀末から19世紀初めにかけて大流行しますが、「頭蓋骨の形から精神機能を判断できる」と主張したのは、完全に疑似

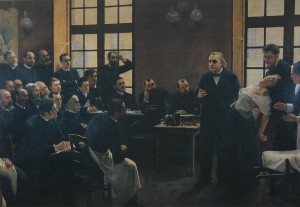

11月23日(土)に奈良日仏協会・放送大学奈良学習センター共催「秋の教養講座」が開かれました(ポスター)。今年度は大阪府立大学の元同僚、角田茂名誉教授が「脳の働きはこのようにして解明された」というタイトルで講演されました(右写真)。角田先生はもともと脳神経外科医で、フランス革命前から19世紀にかけての脳科学の歴史を非常にわかりやすく説明されました。フランス革命期には、近代化学の父ラヴォワジエが質量保存の法則を発見し、化学の発展に貢献しましたが、ラヴォワジエは徴税請負人の家系ということでギロチンにかけられてしまいます。もう一人、革命期に出現したのが近代医学の父ピネルで、彼は精神病患者を収容していたビセートル病院、サルペトリエール病院で患者たちを鎖での拘束から解放したことで有名です。かれは、また、リンネの植物分類学を疾病分類学に応用し、2700種の病気をその種類別に分類し、体系づけたそうです。脳神経学的には、ガルの骨相学(大脳機能局在論の提唱者)が18世紀末から19世紀初めにかけて大流行しますが、「頭蓋骨の形から精神機能を判断できる」と主張したのは、完全に疑似 科学として、現在は否定されています。ただ、バルザックを始めとする当時の作家たちはガルの理論を歓迎し、作品の中で扱っています。例えば『ゴリオ爺さん』では、医者の卵のビアンションがゴリオの頭を触って「父性愛の隆起」があると言ってからかう場面があります。また、19世紀後半には失語症やてんかん、犬を用いた大脳皮質運動野の電気刺激実験など行われたそうです。また、18世紀末にメスメルの「動物磁気」説が大流行し、鉄の棒を入れた桶の周りに座って、鉄に患部をあてると磁気によって治るとされました。メスメルの説はフランス科学アカデミーで否定されますが、100年後にシャルコーが催眠療法として採用することになります。シャルコーはヒステリー性片麻痺を催眠療法で治療したことで有名(左図)です。その弟子がバビンスキー(失神した女性患者を後ろで支えているのがバビンスキー)で、彼は催眠療法で治らなかった患者は大脳に器質的障害があると解明しました。足の裏にピンでこすった時、親指が反ると障害があるということがわかるそうです(赤ちゃんはこのバビンスキー反射があるが、生後1年で消失するそうです)。東大寺の仁王像の一つがこのバビンスキー反射を示しているとか。一方、催眠療法で治った患者に関してはフロイトがさらに考察を進め、「無意識の発見」につながっていくわけです。いろいろ示唆に富むお話で、2時間があっという間に過ぎました。講演会の後の懇親会も盛り上がり、非常に充実した一日を過ごすことができました。

科学として、現在は否定されています。ただ、バルザックを始めとする当時の作家たちはガルの理論を歓迎し、作品の中で扱っています。例えば『ゴリオ爺さん』では、医者の卵のビアンションがゴリオの頭を触って「父性愛の隆起」があると言ってからかう場面があります。また、19世紀後半には失語症やてんかん、犬を用いた大脳皮質運動野の電気刺激実験など行われたそうです。また、18世紀末にメスメルの「動物磁気」説が大流行し、鉄の棒を入れた桶の周りに座って、鉄に患部をあてると磁気によって治るとされました。メスメルの説はフランス科学アカデミーで否定されますが、100年後にシャルコーが催眠療法として採用することになります。シャルコーはヒステリー性片麻痺を催眠療法で治療したことで有名(左図)です。その弟子がバビンスキー(失神した女性患者を後ろで支えているのがバビンスキー)で、彼は催眠療法で治らなかった患者は大脳に器質的障害があると解明しました。足の裏にピンでこすった時、親指が反ると障害があるということがわかるそうです(赤ちゃんはこのバビンスキー反射があるが、生後1年で消失するそうです)。東大寺の仁王像の一つがこのバビンスキー反射を示しているとか。一方、催眠療法で治った患者に関してはフロイトがさらに考察を進め、「無意識の発見」につながっていくわけです。いろいろ示唆に富むお話で、2時間があっという間に過ぎました。講演会の後の懇親会も盛り上がり、非常に充実した一日を過ごすことができました。

日本とポーランド国交樹立100周年を祝って、「ショパン―200年の肖像」展(左ポスター)が兵庫県立美術館で開催されているばかりか、ショパンにちなんだコンサートや催し物が約10件、9月から11月にかけて神戸で行われています。ショパンはジョルジュ・サンドとおよそ9年間、恋人として一緒に暮らし、その間に「雨だれ」や「子犬のワルツ」など有名な曲を作ったことで知られています。サンド研究者としては是非見ておかねばと思い、ショパン展を見た後、「ショパンの《ポロネーズ》とそのリズムの源泉」(右ポスター)というポロネーズの舞踊も含む、レクチャーコンサートにも行ってきました。まず、「ショパン展」は、20年間彼が住んだワルシャワの歴史的・文化的背景を辿るコーナーから始まり、当時のポーランドの風景や彼を取り巻く人々

日本とポーランド国交樹立100周年を祝って、「ショパン―200年の肖像」展(左ポスター)が兵庫県立美術館で開催されているばかりか、ショパンにちなんだコンサートや催し物が約10件、9月から11月にかけて神戸で行われています。ショパンはジョルジュ・サンドとおよそ9年間、恋人として一緒に暮らし、その間に「雨だれ」や「子犬のワルツ」など有名な曲を作ったことで知られています。サンド研究者としては是非見ておかねばと思い、ショパン展を見た後、「ショパンの《ポロネーズ》とそのリズムの源泉」(右ポスター)というポロネーズの舞踊も含む、レクチャーコンサートにも行ってきました。まず、「ショパン展」は、20年間彼が住んだワルシャワの歴史的・文化的背景を辿るコーナーから始まり、当時のポーランドの風景や彼を取り巻く人々 の肖像画などが展示されていました。ちょうど、音楽ホールではピアニストがショパンの「雨だれ」を弾いていて、ショパンのピアノの

の肖像画などが展示されていました。ちょうど、音楽ホールではピアニストがショパンの「雨だれ」を弾いていて、ショパンのピアノの 音色を聞きながらの絵画鑑賞となりました。次に、1830年のパリでの7月革命の後、ポーランドでも独立運動が起こり、ショパンがパリに亡命してきた時代の紹介がありました。ロマン主義の画家アリ・シェフェールが描いた有名なショパンの肖像画(左図)が本邦初公開ということで、展覧会の目玉となっていました。病弱なショパンの蒼白い顔に神経質な口元など、ロマン主義的なショパンの姿が写し出されています。その他にもショパンの手になる楽譜や手紙、そしてショパン国際ピアノコンクールの出場者たちの紹介や、音楽漫画『ピアノの森』の原画も展示されていました。あと、面白かったのは、ショパンの曲からイメージして描いた画家たちのデッサン。ショパンやリストのピアノ演奏を生で聴くことができたサンドの時代の人たちを羨ましく思いました(写真は、パリでの著名なピアニストたちのリトグラフを背景にしたもの)。

音色を聞きながらの絵画鑑賞となりました。次に、1830年のパリでの7月革命の後、ポーランドでも独立運動が起こり、ショパンがパリに亡命してきた時代の紹介がありました。ロマン主義の画家アリ・シェフェールが描いた有名なショパンの肖像画(左図)が本邦初公開ということで、展覧会の目玉となっていました。病弱なショパンの蒼白い顔に神経質な口元など、ロマン主義的なショパンの姿が写し出されています。その他にもショパンの手になる楽譜や手紙、そしてショパン国際ピアノコンクールの出場者たちの紹介や、音楽漫画『ピアノの森』の原画も展示されていました。あと、面白かったのは、ショパンの曲からイメージして描いた画家たちのデッサン。ショパンやリストのピアノ演奏を生で聴くことができたサンドの時代の人たちを羨ましく思いました(写真は、パリでの著名なピアニストたちのリトグラフを背景にしたもの)。

美術展の後、三宮に出てJR神戸駅から徒歩10分の松方ホールへ。ホールの4階の窓からは、台風一過の快晴の空のもと、海沿いで休日を楽しむ人々が見えました。ポロネーズは、フランス語の「ポーランド風」という意味ですが、マズルカと並んでポーランドが起源の舞踊です。レクチャ―および舞踊担当の浜中康子さんの解説によれば、ポロネーズの特徴は4分の3

美術展の後、三宮に出てJR神戸駅から徒歩10分の松方ホールへ。ホールの4階の窓からは、台風一過の快晴の空のもと、海沿いで休日を楽しむ人々が見えました。ポロネーズは、フランス語の「ポーランド風」という意味ですが、マズルカと並んでポーランドが起源の舞踊です。レクチャ―および舞踊担当の浜中康子さんの解説によれば、ポロネーズの特徴は4分の3 拍子のゆったりした曲調で、最後は弱拍で終わる(女性終止)のが特徴とか。もともとはポーランドの民俗舞踊だったのが、ヨーロッパ各地の宮廷に取りいれられ、フランス宮廷からポロネーズの名が広まったそうです。衣装としては、女性はお尻の部分に詰め物を入れて膨らませた衣装ポロネーズ(左図)―これは、18世紀フランスで流行しました―、男性の衣装はポーランドの貴族(シュラフタ)が着た少しトルコ風の色鮮やかな衣装(右図は少し古いですが、17世紀の絵画で、ポーランド様式の服装をした国王(ヤン2世)の肖像画)にカイゼル髯が特徴的で、踊る前に必ず髯を空中に伸ばす動作をするそうです。ポロネーズ舞踊は、ウィンナーワルツのように男女二人が手を取って踊るというより、それぞれが複雑な足さばきで対面で踊る形式。ショパンの曲としては、『英雄ポロネーズ』『軍隊ポロネーズ』が有名ですが、コンサートでは彼が7歳の時に作ったとされるポロネーズのピアノ演奏がありました(さすが、天才だけあります!7歳の時の曲もピアノはショパンらしい装飾音の多い華麗な曲でした)。また、「序奏と華麗なるポロネーズ」はチェロが主体となる曲で、チェロの音色が響き渡る大変美しい曲でした。ピアノ、ヴァイオリン、チェロの演奏に華やかな舞踊、といろいろ楽しむことができました。子ども連れの観客も結構いましたが、子どもたちも皆、熱心に演奏を聞いていました。ショパンの他にもラモ―の「メヌエット」、リュリの曲やスペインのエグゾティスム溢れる曲(カスタネットを手につけての踊り)などが披露され、楽しい一日となりました。

拍子のゆったりした曲調で、最後は弱拍で終わる(女性終止)のが特徴とか。もともとはポーランドの民俗舞踊だったのが、ヨーロッパ各地の宮廷に取りいれられ、フランス宮廷からポロネーズの名が広まったそうです。衣装としては、女性はお尻の部分に詰め物を入れて膨らませた衣装ポロネーズ(左図)―これは、18世紀フランスで流行しました―、男性の衣装はポーランドの貴族(シュラフタ)が着た少しトルコ風の色鮮やかな衣装(右図は少し古いですが、17世紀の絵画で、ポーランド様式の服装をした国王(ヤン2世)の肖像画)にカイゼル髯が特徴的で、踊る前に必ず髯を空中に伸ばす動作をするそうです。ポロネーズ舞踊は、ウィンナーワルツのように男女二人が手を取って踊るというより、それぞれが複雑な足さばきで対面で踊る形式。ショパンの曲としては、『英雄ポロネーズ』『軍隊ポロネーズ』が有名ですが、コンサートでは彼が7歳の時に作ったとされるポロネーズのピアノ演奏がありました(さすが、天才だけあります!7歳の時の曲もピアノはショパンらしい装飾音の多い華麗な曲でした)。また、「序奏と華麗なるポロネーズ」はチェロが主体となる曲で、チェロの音色が響き渡る大変美しい曲でした。ピアノ、ヴァイオリン、チェロの演奏に華やかな舞踊、といろいろ楽しむことができました。子ども連れの観客も結構いましたが、子どもたちも皆、熱心に演奏を聞いていました。ショパンの他にもラモ―の「メヌエット」、リュリの曲やスペインのエグゾティスム溢れる曲(カスタネットを手につけての踊り)などが披露され、楽しい一日となりました。

先日、中之島の国立国際美術館に「ウィーン・モダン」

先日、中之島の国立国際美術館に「ウィーン・モダン」 展を見に行ってきました。ウィーン世紀末の代表的な画家、クリムトとその弟子とも言えるシーレの絵が目玉となっていました。写真はクリムトの《エミーリエ・フレーゲの肖像》。ファッション・デザイナーのエミーリエはクリムトの生涯の伴侶で、彼女自身のデザインしたドレス(右写真)もモダンなデザインですが、肖像画のエミーリエはいかにもクリムト風の青とグリーン、金色の模様を散りばめた華やかなモチーフの衣装を着ています。絵の女性像と同様に、左手を腰にあててポーズをとってみました。ただ、クリムト

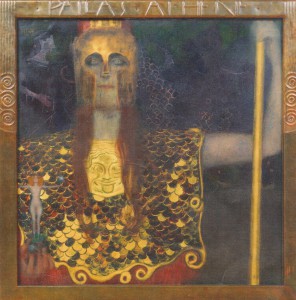

展を見に行ってきました。ウィーン世紀末の代表的な画家、クリムトとその弟子とも言えるシーレの絵が目玉となっていました。写真はクリムトの《エミーリエ・フレーゲの肖像》。ファッション・デザイナーのエミーリエはクリムトの生涯の伴侶で、彼女自身のデザインしたドレス(右写真)もモダンなデザインですが、肖像画のエミーリエはいかにもクリムト風の青とグリーン、金色の模様を散りばめた華やかなモチーフの衣装を着ています。絵の女性像と同様に、左手を腰にあててポーズをとってみました。ただ、クリムト の代表作はこの絵と《パラス・アテナ》(左図)ぐらいでした。パラス・アテナは知恵と芸術の女神で、クリムトたちウィーン分離派の守護神として、分離派のポスターにも描かれている女神です。左手に槍を持ち、黄金の兜と胸当てをつけた伝統的スタイルで、右手の小さな裸婦像は「真実、真理を表わす擬人像」だとか。金の胸当ては鱗のようでもあり、金貨を繋げたようにもみえ、兜を被った女神の顔は白眼がちの眼を大きく開け、赤い唇をしているものの、女性とは思えない恐ろしい形相をしています。胸元に見える仮面(?)は分離派展のポスターのアテナが持っている盾(たて)と同じデザインで、舌を出しているので少しおどけた風にも見える、不思議な仮面となっています。金属打ち出しによる額縁はオリジナルで、弟のゲオルグとの共作とか。額縁もまた、芸術作品の一部となっていました。

の代表作はこの絵と《パラス・アテナ》(左図)ぐらいでした。パラス・アテナは知恵と芸術の女神で、クリムトたちウィーン分離派の守護神として、分離派のポスターにも描かれている女神です。左手に槍を持ち、黄金の兜と胸当てをつけた伝統的スタイルで、右手の小さな裸婦像は「真実、真理を表わす擬人像」だとか。金の胸当ては鱗のようでもあり、金貨を繋げたようにもみえ、兜を被った女神の顔は白眼がちの眼を大きく開け、赤い唇をしているものの、女性とは思えない恐ろしい形相をしています。胸元に見える仮面(?)は分離派展のポスターのアテナが持っている盾(たて)と同じデザインで、舌を出しているので少しおどけた風にも見える、不思議な仮面となっています。金属打ち出しによる額縁はオリジナルで、弟のゲオルグとの共作とか。額縁もまた、芸術作品の一部となっていました。

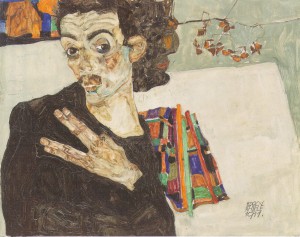

美術展自体はまず、「啓蒙主義時代のウィーン」ということで、18世紀の絵画(マリー・アン トワネットの母親のマリア・テレジアの肖像画や革命思想の源とされるフリーメイソンのロッジなど)から始まり、「ビーダーマイアー時代のウィーン」では、19世紀に中流階級となった小市民(ビーダーマイアー)が使っていた銀器(お盆や水差し、杯など)や絵画、「リンク通りとウィーン」ではウィーンのブルク劇場やウィーン万国博覧会の様子などが紹介されていました。近代都市ウィーンを作った建築家のオットー・ヴァーグナーの精密な設計図や設計見本はなかなか見ごたえがありました。印象に残ったのは、クリムト以外ではやはり、エゴン・シーレの《自画像》(右図)。シーレはクリムトの影響を強く受けたとされ、自画像の背景の色遣いはクリムト風ですが、シーレにはクリムトの華やかさ、明るさはなく、暗いイメージが漂っています。特に肖像画の手の指がグロテスクなまでに長くて大きく、生命力よりも、「死」を想起させます。28歳で夭折した画家ならではの絵と言えるでしょう。あと、少し驚いたのはクリムトの風景画が印象派の絵に似ていることで、クリムトも様々な様式の絵画を試していたと言えるかもわかりません。ウィーン絵画もなかなかいいものだと思った一日でした。

トワネットの母親のマリア・テレジアの肖像画や革命思想の源とされるフリーメイソンのロッジなど)から始まり、「ビーダーマイアー時代のウィーン」では、19世紀に中流階級となった小市民(ビーダーマイアー)が使っていた銀器(お盆や水差し、杯など)や絵画、「リンク通りとウィーン」ではウィーンのブルク劇場やウィーン万国博覧会の様子などが紹介されていました。近代都市ウィーンを作った建築家のオットー・ヴァーグナーの精密な設計図や設計見本はなかなか見ごたえがありました。印象に残ったのは、クリムト以外ではやはり、エゴン・シーレの《自画像》(右図)。シーレはクリムトの影響を強く受けたとされ、自画像の背景の色遣いはクリムト風ですが、シーレにはクリムトの華やかさ、明るさはなく、暗いイメージが漂っています。特に肖像画の手の指がグロテスクなまでに長くて大きく、生命力よりも、「死」を想起させます。28歳で夭折した画家ならではの絵と言えるでしょう。あと、少し驚いたのはクリムトの風景画が印象派の絵に似ていることで、クリムトも様々な様式の絵画を試していたと言えるかもわかりません。ウィーン絵画もなかなかいいものだと思った一日でした。

今年も知り合いの堤さんの書展に行ってきました

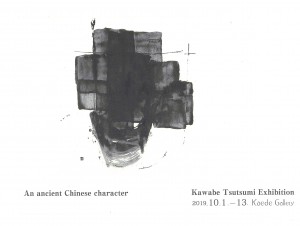

今年も知り合いの堤さんの書展に行ってきました (ポスター参照)。場所は地下鉄、谷町六丁目駅からすぐの楓ギャラリー。木の扉を越えて少し階段を下りた所にある画廊で、なかなか落ち着いた雰囲気の場所です。今回は「文字かげろう」というタイトルで、「コ」と読む漢字を選んでかいたもの。今回の特徴はすごく太い筆で、一気に勢いよく字を書いていることで、そのエネルギーの大きさに驚いてしまい

(ポスター参照)。場所は地下鉄、谷町六丁目駅からすぐの楓ギャラリー。木の扉を越えて少し階段を下りた所にある画廊で、なかなか落ち着いた雰囲気の場所です。今回は「文字かげろう」というタイトルで、「コ」と読む漢字を選んでかいたもの。今回の特徴はすごく太い筆で、一気に勢いよく字を書いていることで、そのエネルギーの大きさに驚いてしまい ます。それと、赤のアクリル絵の具を初めて使ったそうで、特に墨と混ぜずに赤そのもので描いた「己」の字(右写真)がすごく印象に

ます。それと、赤のアクリル絵の具を初めて使ったそうで、特に墨と混ぜずに赤そのもので描いた「己」の字(右写真)がすごく印象に 残りました。他にも「戸」「固」「呼」「壷」「蠱」(左写真の右の字)など様々な文字が並んでいましたが、判読が難しいものも。その他に、折々に書きためた小品の書も並んでいましたが、これはご本人も何の漢字か忘れてしまったものもあるとか。「書」であると同時に「絵画」として見ても、いろいろ解釈できて面白いものでした。堤さん夫婦の関係者が集まり、ワインにおいしいチーズ、おにぎりなどをつまみながらおしゃべりをして、本当に楽しいひと時でした(中央下の赤い上着を着ているのが堤さん)。

残りました。他にも「戸」「固」「呼」「壷」「蠱」(左写真の右の字)など様々な文字が並んでいましたが、判読が難しいものも。その他に、折々に書きためた小品の書も並んでいましたが、これはご本人も何の漢字か忘れてしまったものもあるとか。「書」であると同時に「絵画」として見ても、いろいろ解釈できて面白いものでした。堤さん夫婦の関係者が集まり、ワインにおいしいチーズ、おにぎりなどをつまみながらおしゃべりをして、本当に楽しいひと時でした(中央下の赤い上着を着ているのが堤さん)。

先日、公開講座の聴講生の方々との懇親会がありました。今回は大阪中之島にある阪大交流センター9階の会場。肥後橋駅から歩いて10分くらいの所にあり、隣に建設中の建物は大阪市立美術館が建つ予定だそうです。この周辺にはフェスティバルホールに、向い側の香雪美術館、そして国際美術館がありますが、もう一つ美術館ができるのは、東京と比べて文化施設の少ない大阪(特に上野や六本木の美術館、田園美術館や東京駅前の美術館など複数ある美術館に比べて、大阪は圧倒的に美術館が少な い!)にとって朗報と言えるでしょう。阪大センターのレストランは、近くのリーガロイヤルホテルの佐々木シェフが料理を担当されているそうで、料理もおいしかったです。とりわけ、コーンスープが昔ながらのスープでなつかしい感じがしました。メインの豚フィレ肉のピカタも軟かくて皆さん、食べやすかったようです。久しぶりにお顔を拝見する方もいて、本当に楽しいひと時を過ごすことができました。今回も30名近くの方々に集まって頂き、盛会でした(全員集合の写真)。全員とお話する時間がなかったのが残念です。皆さん、いろいろな趣味を持っておられ、活発に活動されているので、私も負けないようにとがんばろうと、刺激を受けた一日でした。幹事の梅村さん、南さん、御苦労さまでした。

い!)にとって朗報と言えるでしょう。阪大センターのレストランは、近くのリーガロイヤルホテルの佐々木シェフが料理を担当されているそうで、料理もおいしかったです。とりわけ、コーンスープが昔ながらのスープでなつかしい感じがしました。メインの豚フィレ肉のピカタも軟かくて皆さん、食べやすかったようです。久しぶりにお顔を拝見する方もいて、本当に楽しいひと時を過ごすことができました。今回も30名近くの方々に集まって頂き、盛会でした(全員集合の写真)。全員とお話する時間がなかったのが残念です。皆さん、いろいろな趣味を持っておられ、活発に活動されているので、私も負けないようにとがんばろうと、刺激を受けた一日でした。幹事の梅村さん、南さん、御苦労さまでした。

先日、あべのハルカス美術館に

先日、あべのハルカス美術館に 「ギュスターヴ・モロー展 サロメと宿命の女たち」を見に行ってきました(写真)。ちょうど授業で「宿命の女」のテーマを取り上げたので、ちょうどいいタイミングの美術展でした。まずは、「モローが愛した女たち」ということで、母親の肖像画やモローの恋人アレクサンドリーヌ・デュルーの肖像画。ひげ面のモローの片腕に天使の羽のついたアレクサンドリーヌのお茶目なデッサンもあって、プライベートのモローを垣間見ることができました。その後が、サロメ関連の様々なデッサンや習作が並び、一番の目玉は《出現》。ヨ

「ギュスターヴ・モロー展 サロメと宿命の女たち」を見に行ってきました(写真)。ちょうど授業で「宿命の女」のテーマを取り上げたので、ちょうどいいタイミングの美術展でした。まずは、「モローが愛した女たち」ということで、母親の肖像画やモローの恋人アレクサンドリーヌ・デュルーの肖像画。ひげ面のモローの片腕に天使の羽のついたアレクサンドリーヌのお茶目なデッサンもあって、プライベートのモローを垣間見ることができました。その後が、サロメ関連の様々なデッサンや習作が並び、一番の目玉は《出現》。ヨ ハネの首が宙に浮いて、半裸のサロメが怯えたようにそれを見ている場面。もう一つの有名な作品《ヘロデ王の前で踊るサロメ》は残念ながら、ありませんでした。その他にも《洗礼者ヨハネの首を持つサロメ》(右図:ただし、油彩ではなく黒鉛のデッサンでしたが)。さらにはヨハネの首のない血まみれの胴体が描かれている絵もあり、なかなか迫力がありました。さらにサロメ以外の

ハネの首が宙に浮いて、半裸のサロメが怯えたようにそれを見ている場面。もう一つの有名な作品《ヘロデ王の前で踊るサロメ》は残念ながら、ありませんでした。その他にも《洗礼者ヨハネの首を持つサロメ》(右図:ただし、油彩ではなく黒鉛のデッサンでしたが)。さらにはヨハネの首のない血まみれの胴体が描かれている絵もあり、なかなか迫力がありました。さらにサロメ以外の 「宿命の女たち」を描いたもの(ヘレネやメッサリーナ、メデイア、セイレーンなど)。《ヘラクレスとオンファレ》(左図)は、以前見たクラーナハの同じ題材の絵と比べても、ヘラクレスが美青年に描かれています(さすがに、逞しい体をしていますが)。あと、印象に残ったのが《一角獣》(右図)。処女のみに従順になるという一角獣が、清らかな乙女に寄り添っている姿が何とも可愛らしいし、女王の衣装も素晴らしいものです。クリュニー美術館に一角獣と貴婦人のタピスリーがありますが、それと同じくらい高雅なイメージで描かれています。パリのギュスターヴ・モロー美術館は何度も訪れていますが、壁中に所狭しと絵が掛けられているのは本当に圧巻です。次にパリに行った時は、また寄りたいと思います。

「宿命の女たち」を描いたもの(ヘレネやメッサリーナ、メデイア、セイレーンなど)。《ヘラクレスとオンファレ》(左図)は、以前見たクラーナハの同じ題材の絵と比べても、ヘラクレスが美青年に描かれています(さすがに、逞しい体をしていますが)。あと、印象に残ったのが《一角獣》(右図)。処女のみに従順になるという一角獣が、清らかな乙女に寄り添っている姿が何とも可愛らしいし、女王の衣装も素晴らしいものです。クリュニー美術館に一角獣と貴婦人のタピスリーがありますが、それと同じくらい高雅なイメージで描かれています。パリのギュスターヴ・モロー美術館は何度も訪れていますが、壁中に所狭しと絵が掛けられているのは本当に圧巻です。次にパリに行った時は、また寄りたいと思います。

昼食はあべのハルカスの下の階のフレンチレストラン「エ・オ」で頂きました。美術館を訪れる時は大抵、このレストランに寄りますが、

昼食はあべのハルカスの下の階のフレンチレストラン「エ・オ」で頂きました。美術館を訪れる時は大抵、このレストランに寄りますが、 今回も期待にたがわず、洗練された料理を出してくれました。アミューズグール(左写真)は、鮭、ケークサレ、豚のペースト。前菜は「鹿児島県産白美豚の57度10時間加熱のジュレ寄せ、夏野菜のサラダ仕立て」(右写真)。ソースはパプリカ2種のソースで、クミンとカルダモンが入っていて少しピリッとした味でした。スープ(写真)は「とうもろこしのふわ

今回も期待にたがわず、洗練された料理を出してくれました。アミューズグール(左写真)は、鮭、ケークサレ、豚のペースト。前菜は「鹿児島県産白美豚の57度10時間加熱のジュレ寄せ、夏野菜のサラダ仕立て」(右写真)。ソースはパプリカ2種のソースで、クミンとカルダモンが入っていて少しピリッとした味でした。スープ(写真)は「とうもろこしのふわ

ふわスープ」で、とうもろこしを泡状にしたもの。濃厚で絶品の味でした! メインは「香ばしく焼き上げた姫鯛 海の香りを閉じ込めたブイヤベースソース」(写真)。鯛のポワレはパリッと焼けていてこれも絶品。ナスは焼きなす風。デザートは「桃のクラフティ65度にパスチャライズしたはちみつのグラス」。さらに小菓子(小さなマカロンなど)とコーヒーで満腹状態となりました。久しぶりにのんびり過ごした一日でした。

ふわスープ」で、とうもろこしを泡状にしたもの。濃厚で絶品の味でした! メインは「香ばしく焼き上げた姫鯛 海の香りを閉じ込めたブイヤベースソース」(写真)。鯛のポワレはパリッと焼けていてこれも絶品。ナスは焼きなす風。デザートは「桃のクラフティ65度にパスチャライズしたはちみつのグラス」。さらに小菓子(小さなマカロンなど)とコーヒーで満腹状態となりました。久しぶりにのんびり過ごした一日でした。

知り合いのフルート奏者松村容子さんのフルート&ピアノコンサートに行ってきました(ポスター)。生駒市の企画で、毎月一回の割合でコンサートを開催しており、その一環としてのコンサートで、会場はほぼ満員状態。第一部はヴィヴァルディのフルート協奏曲「五色ひわ」。松村さんの解説によれば、フルート協奏曲を作った最初の作曲家がヴィヴァルディだったとか。「五色ひわ」は15~20gほどの小さな鳥(写真)で、翼が黄色と黒、胴体がベージュ、茶色、顔が赤く、聖母子像(ラファエロ:図版)で、幼子イエス・キリストが手にしているのが五色ヒワで

知り合いのフルート奏者松村容子さんのフルート&ピアノコンサートに行ってきました(ポスター)。生駒市の企画で、毎月一回の割合でコンサートを開催しており、その一環としてのコンサートで、会場はほぼ満員状態。第一部はヴィヴァルディのフルート協奏曲「五色ひわ」。松村さんの解説によれば、フルート協奏曲を作った最初の作曲家がヴィヴァルディだったとか。「五色ひわ」は15~20gほどの小さな鳥(写真)で、翼が黄色と黒、胴体がベージュ、茶色、顔が赤く、聖母子像(ラファエロ:図版)で、幼子イエス・キリストが手にしているのが五色ヒワで す。鳥の顔の赤さはキリストの血を連想させ、五色ひわの食べ物がアザミであることも、キリストの受難、磔刑と関連づけられているそうです。したがって、この曲はキリスト教と深く関わっていますが、キリスト教の司祭であったヴィヴァルディならではの曲と言えるでしょう。非常に明るい爽やかな曲なのですが、キリスト教の背景を知ると、その深みが感じられるような気がしました。次がモーツァルトの「ソナタ ホ短調」。モーツァルトの数少ない短調の曲で、最初、フルートのために書いた曲を最終的にはヴァイオリンのために書き直したもので、それをフルートで演奏する、という趣向となっています。ちょうど、お母さんが亡くなった頃に書いたため、短調の曲となったのかもしれません。第二部はドップラーの「愛の歌」。ドップラーはハンガリーの作曲家で、ちょうど同郷のリストと同じ時期に活躍した人で、超絶技巧が流行った時

す。鳥の顔の赤さはキリストの血を連想させ、五色ひわの食べ物がアザミであることも、キリストの受難、磔刑と関連づけられているそうです。したがって、この曲はキリスト教と深く関わっていますが、キリスト教の司祭であったヴィヴァルディならではの曲と言えるでしょう。非常に明るい爽やかな曲なのですが、キリスト教の背景を知ると、その深みが感じられるような気がしました。次がモーツァルトの「ソナタ ホ短調」。モーツァルトの数少ない短調の曲で、最初、フルートのために書いた曲を最終的にはヴァイオリンのために書き直したもので、それをフルートで演奏する、という趣向となっています。ちょうど、お母さんが亡くなった頃に書いたため、短調の曲となったのかもしれません。第二部はドップラーの「愛の歌」。ドップラーはハンガリーの作曲家で、ちょうど同郷のリストと同じ時期に活躍した人で、超絶技巧が流行った時 代の人、ということでした。「愛の歌」はフランス語のタイトル Chanson d’amour がついていますが、松村さんによれば、曲調はフランスというよりハンガリーの曲調ではないか、ということでした。最後がプーランクの「ソナタ」。プーランクは20世紀のフランスの作曲家で、今年生誕120周年で各地で記念コンサートが開かれているそうです。この曲が最初に演奏されたのはストラスブールの音楽祭で、有名なフルート奏者ランパルが演奏したとか(前日、たまたまピアニストのルビンシュタインがストラスブールに滞在していて、ランパルの演奏を一番最初に聞いたそうです)。プーランクのフルートソナタは20世紀のフルートソナタとしては最高傑作と評され、非常に複雑な音色を楽しみことができました。演奏の合間の松村さんのトークが非常に軽妙かつ、素人にわかりやすい説明で曲の内容がよくわかり、大変勉強になりました。また、最後は日本の曲「ふるさと」などを皆で一緒に歌うなど、会場が一つになった、楽しいコンサートでした。生駒でのコンサートに参加したのは、これで2回目ですが、こうした気軽なコンサートの企画をどんどん進めてもらいたいと思っています(左写真は、松村さん、元同僚の角田先生と)。

代の人、ということでした。「愛の歌」はフランス語のタイトル Chanson d’amour がついていますが、松村さんによれば、曲調はフランスというよりハンガリーの曲調ではないか、ということでした。最後がプーランクの「ソナタ」。プーランクは20世紀のフランスの作曲家で、今年生誕120周年で各地で記念コンサートが開かれているそうです。この曲が最初に演奏されたのはストラスブールの音楽祭で、有名なフルート奏者ランパルが演奏したとか(前日、たまたまピアニストのルビンシュタインがストラスブールに滞在していて、ランパルの演奏を一番最初に聞いたそうです)。プーランクのフルートソナタは20世紀のフルートソナタとしては最高傑作と評され、非常に複雑な音色を楽しみことができました。演奏の合間の松村さんのトークが非常に軽妙かつ、素人にわかりやすい説明で曲の内容がよくわかり、大変勉強になりました。また、最後は日本の曲「ふるさと」などを皆で一緒に歌うなど、会場が一つになった、楽しいコンサートでした。生駒でのコンサートに参加したのは、これで2回目ですが、こうした気軽なコンサートの企画をどんどん進めてもらいたいと思っています(左写真は、松村さん、元同僚の角田先生と)。

ローザンヌはレマン湖のほとりにあるので、昼休み、およびシンポジウムが終わった後で、レマン湖を少し散策。水着の人たちが泳いでいたり、帆船が浮かんでいたり、もうすっかりバカンスシーズン(写真)。特にOuchy-Olympiqueのあたりは観光客でごった返していました。最後の日の夕食はアメリカ人、フランス人の同僚たちと近くのレストランのテラスで夕食をとりました(ただ、36度の暑さで汗だくで夕食をとる羽目に)。それでも少しだけ、

ローザンヌはレマン湖のほとりにあるので、昼休み、およびシンポジウムが終わった後で、レマン湖を少し散策。水着の人たちが泳いでいたり、帆船が浮かんでいたり、もうすっかりバカンスシーズン(写真)。特にOuchy-Olympiqueのあたりは観光客でごった返していました。最後の日の夕食はアメリカ人、フランス人の同僚たちと近くのレストランのテラスで夕食をとりました(ただ、36度の暑さで汗だくで夕食をとる羽目に)。それでも少しだけ、 バカンス気分を味わうことがで

バカンス気分を味わうことがで きました。また、ローザンヌの町の高台(急な階段を何段も上がったところにある)にある旧市街にも行きましたが、市役所に面した広場の泉には女性の彫像(写真)があり、ジャンヌ・ダルクか「正義の女神」か、皆でひとしきり論議しましたが誰なのかは、わからずじまいとなりました。

きました。また、ローザンヌの町の高台(急な階段を何段も上がったところにある)にある旧市街にも行きましたが、市役所に面した広場の泉には女性の彫像(写真)があり、ジャンヌ・ダルクか「正義の女神」か、皆でひとしきり論議しましたが誰なのかは、わからずじまいとなりました。

ローザンヌで泊まったホテルは、駅から徒歩3分の古いホテルでその名もHotel Alagare (駅前ホテル)。レセプション横の壁にはちょうど、アガサ・クリスティの『オリエント急行殺人事件』に出てきそうな雰囲気の絵(写真)が描かれ、朝食をとる食堂の椅子は列車の4人掛けの席(写真2枚) のようになっていて、車窓が見える形。床にはミニチュアの鉄道駅や人、列車、羊などのいる野原もあるディオラマとなっていて目を楽しませてくれ

のようになっていて、車窓が見える形。床にはミニチュアの鉄道駅や人、列車、羊などのいる野原もあるディオラマとなっていて目を楽しませてくれ ます。料金は少し高めでしたが、なかなか面白いホテルでした。ただ、夜10時半にはホテルのドアがしまり、レセプションも誰もいなくなるのには少し驚きました。スイスの人はカルヴィン派だけあって、勤勉で寝るのが早いのでしょうか。

ます。料金は少し高めでしたが、なかなか面白いホテルでした。ただ、夜10時半にはホテルのドアがしまり、レセプションも誰もいなくなるのには少し驚きました。スイスの人はカルヴィン派だけあって、勤勉で寝るのが早いのでしょうか。

フリブールは、ピアニストのフランツ・リストと、

フリブールは、ピアニストのフランツ・リストと、 彼と駆け落ちしたマリー・ダグー夫人が立ち寄った町として知られ(ジョルジュ・サンドもこの後、リストとダグー夫人に合流し、シャモニー旅行を楽しんだ)、それにちなんでフリブールのカテドラルで、リストの曲をパイプオルガンで演奏するコンサートに招待されました(左:プログラム)。まずは教会の上の階にあるパイプオルガン(写真)の音の出し方などの説明を聞き、その後、サンド、ピクテ、マリー・ダグー、ラムネー

彼と駆け落ちしたマリー・ダグー夫人が立ち寄った町として知られ(ジョルジュ・サンドもこの後、リストとダグー夫人に合流し、シャモニー旅行を楽しんだ)、それにちなんでフリブールのカテドラルで、リストの曲をパイプオルガンで演奏するコンサートに招待されました(左:プログラム)。まずは教会の上の階にあるパイプオルガン(写真)の音の出し方などの説明を聞き、その後、サンド、ピクテ、マリー・ダグー、ラムネー のテクストをFrançois Rocherさん(写真)が朗読する傍ら、オルガン奏者のSimon Peguironさんが曲を演奏する、という趣向。曲

のテクストをFrançois Rocherさん(写真)が朗読する傍ら、オルガン奏者のSimon Peguironさんが曲を演奏する、という趣向。曲 はバッハのカンタータをリストが編曲したものや、リストの「田園」、ラムネー神父のメロドラムの中からとった、リストの死者への祈祷曲、バッハのレクイエムなどが演奏され、荘厳なオルガンの音がカテドラル中に鳴り響いていました。音楽が多くの人の魂に響く、というのを実感しました。

はバッハのカンタータをリストが編曲したものや、リストの「田園」、ラムネー神父のメロドラムの中からとった、リストの死者への祈祷曲、バッハのレクイエムなどが演奏され、荘厳なオルガンの音がカテドラル中に鳴り響いていました。音楽が多くの人の魂に響く、というのを実感しました。

ステンドグラスを通した光の反映がちょうど、カテドラル内の聖人像の近くでゆらめいていて(写真)、夢幻の世界に誘い込まれそうになりました。

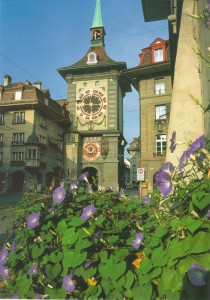

ベルンに来たついでに、ベルンの旧市街を同僚と一緒に散策しました。カテドラル近くの高台からは赤レンガの屋根の建物が点在しているのが見えました。カテドラル(左写真)はゴシック建築の塔がそびえたち、その威容を示していました(右写真は、カテドラル近くの町並)。また、時計で有名なスイスだけあって、なかなか素敵な時計台(左下写真)が町のあちこちにありました。ベルン大学は駅からバスで3駅の便利な場所にあり、学食に面した中庭に奇妙なオブジェがあったので、記念撮影(右下写真)。

ベルンに来たついでに、ベルンの旧市街を同僚と一緒に散策しました。カテドラル近くの高台からは赤レンガの屋根の建物が点在しているのが見えました。カテドラル(左写真)はゴシック建築の塔がそびえたち、その威容を示していました(右写真は、カテドラル近くの町並)。また、時計で有名なスイスだけあって、なかなか素敵な時計台(左下写真)が町のあちこちにありました。ベルン大学は駅からバスで3駅の便利な場所にあり、学食に面した中庭に奇妙なオブジェがあったので、記念撮影(右下写真)。

ただ、スイスは物価が高く、水が500ccのペットボトルで500~600円、学食でサラダ(自分で好きなだけ皿に取り、量り売り)で2000円近くもしました。タクシーも高くて皆、文句を言うほど。ホ

テル代も東京なみに結構高いですが、無料の交通パスをもらえるのでバスやメトロは乗り放題でした。ベルンの人たちは非常に親切で、少し道に迷っていると立ち止まって教えてくれるのには感謝。6月は夏時間ということもあり、夜9時過ぎまで明るく、10時でもまだ青白い空で、夜はうっかり時間を忘れて外でゆっくり過ごしていました(日中が暑すぎるので、夜が一番過ごしやすいということもあり)。

テル代も東京なみに結構高いですが、無料の交通パスをもらえるのでバスやメトロは乗り放題でした。ベルンの人たちは非常に親切で、少し道に迷っていると立ち止まって教えてくれるのには感謝。6月は夏時間ということもあり、夜9時過ぎまで明るく、10時でもまだ青白い空で、夜はうっかり時間を忘れて外でゆっくり過ごしていました(日中が暑すぎるので、夜が一番過ごしやすいということもあり)。