BLOG

シャンソン研究会が1年ぶりに開催されました。コロナ禍のため、オンライン開催で発表も30分ほどに縮める形で4人の方が発表されました。恒例の高岡優希さんの発表は「静かな風 ポムPomme―等身大の女性の内面をひそやかに歌う―」というタイトルで、24歳の若手女性歌手の紹介をして下さいました。本名はClaire Pommetで、そのニックネームがPommeということ(左写真)。音楽好きの両親の影響を受けて歌手になったそうで、彼女の2枚目のアルバム(作詞作曲も本人)が音楽大賞で新人賞を取って以来、注目の高まった新進気鋭の歌手で、「Pommeは身をもって体験した音楽界にはびこるセクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどを告発」(高岡さんの資料より)し、さらに「LGBT(Q)についての率直な告白」もしているそうです。その一例として「On brûlera(身を焼く私たち)」の曲の一部を聞かせてもらいました。そこではレズビアンとしての彼女の恋人への想いが激しく語られています。それは、「Je t’aimerai encore(あなたをずっと、愛するでしょう」や「Je veux mourir dans tes bras(あなたの腕の中で私は死にたい」という何度も繰り返される歌詞からもわかります。さらに、「敬虔なクリスチャンである母への罪悪感」を歌った「1996」(1996年は彼女の生まれた年)の曲も流してくれました。若干24歳の女性が、こうした複雑な心の内面を率直に歌い、それがヒットチャートに載ること自体が日本では考えられない事だと思います(日本では、彼女が宮崎駿監督の映画『千と千尋』の主題歌を日本語で歌ったのが有名なようで、少しアイドル歌手的な扱いがされているのには少し違和感がありました。ただ若いフランス人が日本のアニメに非常に興味を持っている証拠でもありますが)。

シャンソン研究会が1年ぶりに開催されました。コロナ禍のため、オンライン開催で発表も30分ほどに縮める形で4人の方が発表されました。恒例の高岡優希さんの発表は「静かな風 ポムPomme―等身大の女性の内面をひそやかに歌う―」というタイトルで、24歳の若手女性歌手の紹介をして下さいました。本名はClaire Pommetで、そのニックネームがPommeということ(左写真)。音楽好きの両親の影響を受けて歌手になったそうで、彼女の2枚目のアルバム(作詞作曲も本人)が音楽大賞で新人賞を取って以来、注目の高まった新進気鋭の歌手で、「Pommeは身をもって体験した音楽界にはびこるセクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどを告発」(高岡さんの資料より)し、さらに「LGBT(Q)についての率直な告白」もしているそうです。その一例として「On brûlera(身を焼く私たち)」の曲の一部を聞かせてもらいました。そこではレズビアンとしての彼女の恋人への想いが激しく語られています。それは、「Je t’aimerai encore(あなたをずっと、愛するでしょう」や「Je veux mourir dans tes bras(あなたの腕の中で私は死にたい」という何度も繰り返される歌詞からもわかります。さらに、「敬虔なクリスチャンである母への罪悪感」を歌った「1996」(1996年は彼女の生まれた年)の曲も流してくれました。若干24歳の女性が、こうした複雑な心の内面を率直に歌い、それがヒットチャートに載ること自体が日本では考えられない事だと思います(日本では、彼女が宮崎駿監督の映画『千と千尋』の主題歌を日本語で歌ったのが有名なようで、少しアイドル歌手的な扱いがされているのには少し違和感がありました。ただ若いフランス人が日本のアニメに非常に興味を持っている証拠でもありますが)。

米金孝雄さんの発表「ケンジ・ジラク Kendji Girac ― sa vie et ses chansons」では、同じく24歳の若手歌手ケンジ(右写真)の紹介がありました。彼はワインの産地で有名なボルドー地方のペリグー生まれで、2014年の音楽番組The Voice(4人の審査委員の前で歌ってその技量を競う人気番組)でラップ歌手Maître GimsのBellaという曲などを歌って優勝し、その後、ジプシーの価値観(生きる喜び、太陽など)を歌ったColor Gitanoが大ヒットして一躍有名になった歌手です。彼はカタローニャのジプシー (gitane)出身で、夏は路上、冬はベリグーに住むキャンピングカー生活者として育ったそうで、スペイン語、オック語、カタローニャ語がしゃべれるとか。彼の曲は確かに、ジプシーキングに連なるジプシー音楽のジャンルに入りますが、gens de voyage(定住地を持たず各地をキャンピングカーで移動して暮らす人々)と呼ばれる当事者からの発信、というのがケンジの特色ではないかと思います。gens de voyageは、しばしば掏りや泥棒扱いされ(ケンジも人々に警戒された経験を語っているそうです)、偏見の眼で見られてきたのを跳ね返す形で音楽活動をしている点で、ポムとの共通点(マイナーな側からの社会的発信)が見出せるように思います。

米金孝雄さんの発表「ケンジ・ジラク Kendji Girac ― sa vie et ses chansons」では、同じく24歳の若手歌手ケンジ(右写真)の紹介がありました。彼はワインの産地で有名なボルドー地方のペリグー生まれで、2014年の音楽番組The Voice(4人の審査委員の前で歌ってその技量を競う人気番組)でラップ歌手Maître GimsのBellaという曲などを歌って優勝し、その後、ジプシーの価値観(生きる喜び、太陽など)を歌ったColor Gitanoが大ヒットして一躍有名になった歌手です。彼はカタローニャのジプシー (gitane)出身で、夏は路上、冬はベリグーに住むキャンピングカー生活者として育ったそうで、スペイン語、オック語、カタローニャ語がしゃべれるとか。彼の曲は確かに、ジプシーキングに連なるジプシー音楽のジャンルに入りますが、gens de voyage(定住地を持たず各地をキャンピングカーで移動して暮らす人々)と呼ばれる当事者からの発信、というのがケンジの特色ではないかと思います。gens de voyageは、しばしば掏りや泥棒扱いされ(ケンジも人々に警戒された経験を語っているそうです)、偏見の眼で見られてきたのを跳ね返す形で音楽活動をしている点で、ポムとの共通点(マイナーな側からの社会的発信)が見出せるように思います。

また、岡本夢子さんの発表「『シャ・ノワール』のシャンソンと当時の反響」では、19世紀末のパリのモンマルトル界隈にあった「シャ・ノワール」というキャバレーでの多岐にわたる活動(シャンソンや詩、モノローグの披露、影絵劇、政治・文芸評論など)の中で、とりわけシャンソンを取り上げられました。当時の客が「シャ・ノワール」に通ったのは主にシャンソンを聞くためであったのに、これまではエピソード的にしか扱われず、学問的な対象にはならなかったそうです。岡本さんは、シャンソンを回想録などを中心にこれから研究される計画とのことでした。最後に、吉田正明さんが「フランスにおける『子どもの歌』の誕生」というタイトルで、19世紀後半になって、民衆歌に連なる「子どもの歌」に初めて関心がもたれるようになった経緯を話されました。とりわけ、Dumersanの『子どもの歌とロンド』がその嚆矢となり、1843年に精巧な挿絵の入った豪華本(3巻本)として出版されました。「子どもの歌」といっても、古い民謡に遡り、そこには民衆の猥雑さが入り混じった不謹慎な歌詞が入っていたのが、ブルジョワ向けに書き換えられていったとのこと。その例をいくつか紹介してくれました。Dumersanの本には歌詞の他に楽譜も載っていて、ピアノ伴奏で歌えるようになっていたそうです。今では子供向きとされる、ペロー童話やグリム童話においても、そのルーツとなる昔話の性的な部分や残酷な部分が削除されたように、「子どもの歌」も次第に無邪気な歌詞に変わってきたのでしょう。

4人の方々の発表は、それぞれ多様な視点からのご発表で非常に示唆に富み、音楽も聞けて、本当に楽しいひと時を過ごすことができました。

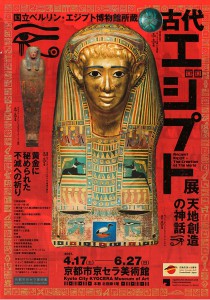

コロナ禍で休館していた京都の美術館が再開したので、先日、京セラ美術館で「古代エジプト展」を、その向いにある国立近代美術館で「ピピロッティ展」を二つ、はしごして見に行ってきました。エジプト展(ポスター)は時間指定予約で人数制限した中での鑑賞でしたが、結構、混んでいました(

コロナ禍で休館していた京都の美術館が再開したので、先日、京セラ美術館で「古代エジプト展」を、その向いにある国立近代美術館で「ピピロッティ展」を二つ、はしごして見に行ってきました。エジプト展(ポスター)は時間指定予約で人数制限した中での鑑賞でしたが、結構、混んでいました( すべての陳列品が写真OKになっていたため、小さな副葬品でもその一つ一つを携帯で写真を撮る人が多く、なかなか人の波が動かないのが一つの原因でしょうか。私は目ぼしい作品を数点カメラに収めましたが、残りは眼でしっかりと確かめるに留めました)。「天地創造の神話」(ジャッカルの頭のアヌビス神(ミイラ作りの神)がアニメのキャラクターとなって説明してくれます)が本展覧会のテーマとなっていました。暗闇の混沌とした世界(ヌンと呼ばれる「原初の海」)から自力で出現したのが創造神アトゥムで、アトゥムは様々な神を生み出し、秩序ある世界が創造されます。これらの神々はヒヒやライオン、ハヤブサなど様々な動物の姿をまとい、《ヒヒを肩に乗せ、ひざまずく男性像》(右写真)のように、神と一体となった人間像も見られました(ヒヒは知恵の神でしょうか)。人間社会のリーダーがファラオですが、《ハトシェプスト女王のスフィンクス像》(左写真)などエジプトには女王が多く、後世にはクレオパトラ

すべての陳列品が写真OKになっていたため、小さな副葬品でもその一つ一つを携帯で写真を撮る人が多く、なかなか人の波が動かないのが一つの原因でしょうか。私は目ぼしい作品を数点カメラに収めましたが、残りは眼でしっかりと確かめるに留めました)。「天地創造の神話」(ジャッカルの頭のアヌビス神(ミイラ作りの神)がアニメのキャラクターとなって説明してくれます)が本展覧会のテーマとなっていました。暗闇の混沌とした世界(ヌンと呼ばれる「原初の海」)から自力で出現したのが創造神アトゥムで、アトゥムは様々な神を生み出し、秩序ある世界が創造されます。これらの神々はヒヒやライオン、ハヤブサなど様々な動物の姿をまとい、《ヒヒを肩に乗せ、ひざまずく男性像》(右写真)のように、神と一体となった人間像も見られました(ヒヒは知恵の神でしょうか)。人間社会のリーダーがファラオですが、《ハトシェプスト女王のスフィンクス像》(左写真)などエジプトには女王が多く、後世にはクレオパトラ が登場したように、昔のエジプトは、現在の日本よりも男女平等の世界だったのかもわかりません。人は死後、内臓を抜き取られてミイラとなるわけですが、死者は「死者の書」を携えて死後の世界に行き、「正義の広間」でオシリス神による死者の審判が行われるそうです。42人の神々から生前の行いを吟味され、死者の心臓と生前の行いが秤にかけられ、悪行の方が多いと心臓は消滅してしまうとか。無事、天国に行っても、仏教の極楽やキリスト教の天国のように美しい場所でゆったり過ごすのではなく、生前の生活を続ける(魚を捕ったり、畑を耕したり労働は欠かせない)そうです。ただ、精巧で色鮮やかで、金を散りばめたミイラ・マスクやカルトナージュには確かに「不滅への祈り」が込められていたと思います。その一方で世界自体は最後には滅び、再び混沌の世界に戻る(ただ、アトゥム神は消えずに混沌の海に潜んでいる)というエジプトの世界観も興味深いものです。

が登場したように、昔のエジプトは、現在の日本よりも男女平等の世界だったのかもわかりません。人は死後、内臓を抜き取られてミイラとなるわけですが、死者は「死者の書」を携えて死後の世界に行き、「正義の広間」でオシリス神による死者の審判が行われるそうです。42人の神々から生前の行いを吟味され、死者の心臓と生前の行いが秤にかけられ、悪行の方が多いと心臓は消滅してしまうとか。無事、天国に行っても、仏教の極楽やキリスト教の天国のように美しい場所でゆったり過ごすのではなく、生前の生活を続ける(魚を捕ったり、畑を耕したり労働は欠かせない)そうです。ただ、精巧で色鮮やかで、金を散りばめたミイラ・マスクやカルトナージュには確かに「不滅への祈り」が込められていたと思います。その一方で世界自体は最後には滅び、再び混沌の世界に戻る(ただ、アトゥム神は消えずに混沌の海に潜んでいる)というエジプトの世界観も興味深いものです。

一方、国立近代美術館では、現代の映像作家ピピロッティ・リストの展覧会(ポスター)が開催され、ジェンダーや身体、自然をテーマにしたカラフルなビデオ作品が展示されていました。その代表作「永遠は終わった、永遠はあらゆる場所に」では、花の形のハンマーを手にした女性が、楽し気げに

一方、国立近代美術館では、現代の映像作家ピピロッティ・リストの展覧会(ポスター)が開催され、ジェンダーや身体、自然をテーマにしたカラフルなビデオ作品が展示されていました。その代表作「永遠は終わった、永遠はあらゆる場所に」では、花の形のハンマーを手にした女性が、楽し気げに 街路を歩きながら、路上駐車している車のサイドガラスを叩き割っていきます(右写真上)。後ろから黒人の女性警官が近づいてきますが、女性の行為に驚くことも阻止しようともせず、ニヤリと笑って通り過ぎていく、というものでフェミニズムと深く関わっています。女性があまりに楽しそうなので、見ている方もやってみたいなと思ってしまうほど爽快感が広がります。逆に別のビデオではプールで潜っている女性が水の上に頭を出すと必ず沈められる、という動作が何度も繰り返される様子が映っており、それは女性の社会進出を阻む男性優位の社会への暗示でしょうか。また、経血で血みどろになる女性の映像などショッキングなものもありますが、女性が自らの身体や性を取り戻そうとする動きと関わっているようです。ピピロッティの作品には水が欠かせない要素(しかも、水の底から見た映像が多い)で、しかも右写真下のよ

街路を歩きながら、路上駐車している車のサイドガラスを叩き割っていきます(右写真上)。後ろから黒人の女性警官が近づいてきますが、女性の行為に驚くことも阻止しようともせず、ニヤリと笑って通り過ぎていく、というものでフェミニズムと深く関わっています。女性があまりに楽しそうなので、見ている方もやってみたいなと思ってしまうほど爽快感が広がります。逆に別のビデオではプールで潜っている女性が水の上に頭を出すと必ず沈められる、という動作が何度も繰り返される様子が映っており、それは女性の社会進出を阻む男性優位の社会への暗示でしょうか。また、経血で血みどろになる女性の映像などショッキングなものもありますが、女性が自らの身体や性を取り戻そうとする動きと関わっているようです。ピピロッティの作品には水が欠かせない要素(しかも、水の底から見た映像が多い)で、しかも右写真下のよ うに、鑑賞者はベッドに寝転んで天井の映像を見るとか、面白い趣向が凝らされています。この展覧会自体が入り口で靴を脱いで入り、床に座ったり寝転がったり、ソファに腰掛けたりして鑑賞することになっていて、リラックスしてゆっくり映像を楽しむことができました。「アパートメント・インスタレーション」では、居住空間を模した空間で、ソファやベッドに座って家具に移る映像を見るようになっていて、食堂テーブル(左写真)が色鮮やかな光(少しどぎつい色ですが)で次々と照らし出されていくのを見るのも非常に面白かったです。

うに、鑑賞者はベッドに寝転んで天井の映像を見るとか、面白い趣向が凝らされています。この展覧会自体が入り口で靴を脱いで入り、床に座ったり寝転がったり、ソファに腰掛けたりして鑑賞することになっていて、リラックスしてゆっくり映像を楽しむことができました。「アパートメント・インスタレーション」では、居住空間を模した空間で、ソファやベッドに座って家具に移る映像を見るようになっていて、食堂テーブル(左写真)が色鮮やかな光(少しどぎつい色ですが)で次々と照らし出されていくのを見るのも非常に面白かったです。

久しぶりの京都で、美術館にどっぷり浸かることができて楽しいひと時でした。

3月8日の国際女性デーを記念して、日仏女性研究学会と日仏会館共催のシンポジウム「モダンガール、時代を牽引した女たち」(オンライン開催: プログラム)に参加しました。本シンポジウムは、第一次世界大戦後(1920年代)に出現した「モダンガール」に焦点を当て、彼女たちがジェンダー規範を逸脱した女性として迫害されたいきさつを探る試みとなっています。まず、サンドラ・シャール氏がストラスブールのご自宅から基調講演をされました。シャール氏は京都大学で研究をされただけあり、流暢な日本語で「1920~30

プログラム)に参加しました。本シンポジウムは、第一次世界大戦後(1920年代)に出現した「モダンガール」に焦点を当て、彼女たちがジェンダー規範を逸脱した女性として迫害されたいきさつを探る試みとなっています。まず、サンドラ・シャール氏がストラスブールのご自宅から基調講演をされました。シャール氏は京都大学で研究をされただけあり、流暢な日本語で「1920~30 年代の日本の風刺画に見るモダンガール」というタイトルで発表されました。当時、タイピストなど新しい職業に就いた短髪にお洒落な服を着た都会の女性たちが「モダンガール」(右図)としてもてはやされましたが、一方で彼女たちは「良妻賢母」という理想の女性像から逸脱しているがゆえに、社会風刺画において揶揄の対象となりました。彼女たちは「女らしさ」の規範を破壊する力を持っているため、知識人にとっては危険な存在で、岡本一平を始めとする風刺画の作者を刺激したようです。そこでは、「モガ」たちは異常で病的な「ニンフォマニア(色情狂)」、「自由奔放なセクシュアリティ」の体現者、家族制度の破壊者として描かれています。シャール氏の発表は、こうした風刺漫画を数多く使って、モダンガールが引き起こした男性たちの反応を明瞭に浮かび上がらせ、非常に説得力のあるものでした。次に、新行内美和氏が「『魔女』にみる日仏の女性表象の変遷―フェミニズムとポップカルチャーをめぐって」というタイトルでの発表をされました。まず、中世末期から18世紀までの西欧における「魔女」の歴史の概略の説明

年代の日本の風刺画に見るモダンガール」というタイトルで発表されました。当時、タイピストなど新しい職業に就いた短髪にお洒落な服を着た都会の女性たちが「モダンガール」(右図)としてもてはやされましたが、一方で彼女たちは「良妻賢母」という理想の女性像から逸脱しているがゆえに、社会風刺画において揶揄の対象となりました。彼女たちは「女らしさ」の規範を破壊する力を持っているため、知識人にとっては危険な存在で、岡本一平を始めとする風刺画の作者を刺激したようです。そこでは、「モガ」たちは異常で病的な「ニンフォマニア(色情狂)」、「自由奔放なセクシュアリティ」の体現者、家族制度の破壊者として描かれています。シャール氏の発表は、こうした風刺漫画を数多く使って、モダンガールが引き起こした男性たちの反応を明瞭に浮かび上がらせ、非常に説得力のあるものでした。次に、新行内美和氏が「『魔女』にみる日仏の女性表象の変遷―フェミニズムとポップカルチャーをめぐって」というタイトルでの発表をされました。まず、中世末期から18世紀までの西欧における「魔女」の歴史の概略の説明 (特に、魔女裁判および近代国家の成立とともに魔女狩りが終焉するまで)の後、1970年代に「男性が主体となって形成してきた『魔女』表象の歴史を女性が引き受け、主体として取り戻す動き」がウーマンリブ運動の中で生まれたことの説明がありました。さらに、日本の大衆文化の中で「魔女」が「少女文化」と結合し、「魔法少女」といった日本独特のアニメのキャラクターとして登場してきたことの紹介がありました。キャラクターとしては、思春期の少女が大人の女性に成長していく過程を描いた「魔女の宅急便」も印象的ですが、特に「セーラームーン」(左図)は画期的で、ヒーローに守られる「受け身の女性」ではなく、男性を守って戦う戦闘少女として登場しました。キリスト教文化が根強く残る西欧とは違い、日本の場合は「魔女」に宗教色は全くなく、少女の憧れの的となり、それが西欧に逆輸入されているのが面白い限りです。

(特に、魔女裁判および近代国家の成立とともに魔女狩りが終焉するまで)の後、1970年代に「男性が主体となって形成してきた『魔女』表象の歴史を女性が引き受け、主体として取り戻す動き」がウーマンリブ運動の中で生まれたことの説明がありました。さらに、日本の大衆文化の中で「魔女」が「少女文化」と結合し、「魔法少女」といった日本独特のアニメのキャラクターとして登場してきたことの紹介がありました。キャラクターとしては、思春期の少女が大人の女性に成長していく過程を描いた「魔女の宅急便」も印象的ですが、特に「セーラームーン」(左図)は画期的で、ヒーローに守られる「受け身の女性」ではなく、男性を守って戦う戦闘少女として登場しました。キリスト教文化が根強く残る西欧とは違い、日本の場合は「魔女」に宗教色は全くなく、少女の憧れの的となり、それが西欧に逆輸入されているのが面白い限りです。

第二部は「モダンガール、新天地を切り拓いた女たち」というタイトルで、まず、吉川佳英子氏が「建築家 早間玲子氏の夢と奮闘」というタイトルで、日本の女性建築家の先駆けとして、早間氏の業績を紹介されました。1933年生まれの早間氏の時代では、建築はまだ女性に閉ざされた世界で、建設現場には女性は危険だという理由で入れなかったそうです。彼女はフランスに渡り、建築家ジャン・ブルーヴェのアトリエに入り、フランス共和国建設家会に日本人で初めて登録し、アトリエを開設、苦労の末にブルターニュのキャノン新工場、オルレアンの日立コンピューター工場(右写真)を建設し、高い評価を得たとのこと。興味深かったのは、建築はフランスでは芸術の範疇に入り、行政の所管は文化省になるのに対し、日本では工学の範疇で国土交通省の所管になるとか。早間氏は日仏のこうした文化の違いでも様々な障害にぶつかったそうです。次に、志田道子氏が「永瀬清子―詩人のたたかい」というタイトルで、夭折した有名な詩人金子みすゞと同世代の女性詩人、永瀬清子について話をされました。彼女は農作業の傍ら、詩作を続け、1980年代に脚光を浴びたそうです。特に素晴らしいのは、81歳で代表作『あけがたにくる人よ』を出版したことで、我儘な夫との闘いを描いているそうです。また、「マリア」という短章は精霊によって受胎した聖母マリアについてで、予期せぬ妊娠によって得体のしれない子どもを育むことになった恐怖を描く、という全く新しい視点からのものとのこと。私も実際に読んでみたいと思います。最後に秦佳代氏が「イレーヌ・ネ

第二部は「モダンガール、新天地を切り拓いた女たち」というタイトルで、まず、吉川佳英子氏が「建築家 早間玲子氏の夢と奮闘」というタイトルで、日本の女性建築家の先駆けとして、早間氏の業績を紹介されました。1933年生まれの早間氏の時代では、建築はまだ女性に閉ざされた世界で、建設現場には女性は危険だという理由で入れなかったそうです。彼女はフランスに渡り、建築家ジャン・ブルーヴェのアトリエに入り、フランス共和国建設家会に日本人で初めて登録し、アトリエを開設、苦労の末にブルターニュのキャノン新工場、オルレアンの日立コンピューター工場(右写真)を建設し、高い評価を得たとのこと。興味深かったのは、建築はフランスでは芸術の範疇に入り、行政の所管は文化省になるのに対し、日本では工学の範疇で国土交通省の所管になるとか。早間氏は日仏のこうした文化の違いでも様々な障害にぶつかったそうです。次に、志田道子氏が「永瀬清子―詩人のたたかい」というタイトルで、夭折した有名な詩人金子みすゞと同世代の女性詩人、永瀬清子について話をされました。彼女は農作業の傍ら、詩作を続け、1980年代に脚光を浴びたそうです。特に素晴らしいのは、81歳で代表作『あけがたにくる人よ』を出版したことで、我儘な夫との闘いを描いているそうです。また、「マリア」という短章は精霊によって受胎した聖母マリアについてで、予期せぬ妊娠によって得体のしれない子どもを育むことになった恐怖を描く、という全く新しい視点からのものとのこと。私も実際に読んでみたいと思います。最後に秦佳代氏が「イレーヌ・ネ ミロフスキー『孤独のワイン』における自画像」というタイトルで、1920年代にフランスで活躍した女性作家についての話をされました。ネミロスフキー(左写真)の自伝的小説『孤独のワイン』と彼女の最初の作品を比較することで、彼女が自立に至るまでの母親との闘い(男に依存する古いタイプの母親と、新たな生き方を模索する娘との葛藤)を分析されました。マルグリット・デュラスの『アマン』にも母親との確執が描かれていますが、母と娘の葛藤、娘の自立への模索は、いつの時代にも当てはまる問題だと思います。ネミロフスキーの代表作『フランス組曲』は、映画にもなっているそうで、また翻訳を読んでみようと思っています。

ミロフスキー『孤独のワイン』における自画像」というタイトルで、1920年代にフランスで活躍した女性作家についての話をされました。ネミロスフキー(左写真)の自伝的小説『孤独のワイン』と彼女の最初の作品を比較することで、彼女が自立に至るまでの母親との闘い(男に依存する古いタイプの母親と、新たな生き方を模索する娘との葛藤)を分析されました。マルグリット・デュラスの『アマン』にも母親との確執が描かれていますが、母と娘の葛藤、娘の自立への模索は、いつの時代にも当てはまる問題だと思います。ネミロフスキーの代表作『フランス組曲』は、映画にもなっているそうで、また翻訳を読んでみようと思っています。

巷でも大きな話題となりましたが、2020年のジェンダーギャップ指数は、日本は135か国中、121位(フランスは15位)と先進国ではほぼ最下位で、女性が伝統的な「女らしさ」の枠を越えて公的領域で活躍することの難しさを実感しています。その意味でも100年前に新しい道を切り開いたこうした女性たちの存在がもう少し知られることを願っています。

先日、梅田芸術劇場にミュージカル『マリー・アントワネット』を見に行ってきました。原作が遠藤周作、脚本ミヒャエル・クンテェ、音楽シルヴェスター・リーヴァイ、演出ロバート・ヨハンソンで、マリー・アントワネット役は宝塚出身の花総まり(左写真:プログラムより)。冒頭でマリー・アントワネットの処刑を嘆く恋人のフェルセンの回想から幕があき、彼女がフランスに嫁いできた時の様子が少し紹介された後、パレ・ロワイヤルにおけるオルレアン公主催の舞踏会で華やかな衣装を着たアントワネットがフェルセンと踊る場面が繰り広げられます。ただ、革命直前の飢

先日、梅田芸術劇場にミュージカル『マリー・アントワネット』を見に行ってきました。原作が遠藤周作、脚本ミヒャエル・クンテェ、音楽シルヴェスター・リーヴァイ、演出ロバート・ヨハンソンで、マリー・アントワネット役は宝塚出身の花総まり(左写真:プログラムより)。冒頭でマリー・アントワネットの処刑を嘆く恋人のフェルセンの回想から幕があき、彼女がフランスに嫁いできた時の様子が少し紹介された後、パレ・ロワイヤルにおけるオルレアン公主催の舞踏会で華やかな衣装を着たアントワネットがフェルセンと踊る場面が繰り広げられます。ただ、革命直前の飢 えに苦しむパリの民衆の姿も同時に描かれ、舞踏会に紛れ込んだ庶民の娘マルグリット・アルヌー(右写真:昆夏美)がアントワネットたち貴族の浪費生活を非難し、民衆にパンを与えるよう要求します。その場で、あの有名なセリフ「パンがなければブリオッシュを食べればいいのに」という言葉(舞台では「ブリオッシュ」ではなく「お菓子」になっていました)が出てきます(アントワネットの言葉ではなくおつきの女性の言葉として)。これが二人の女性の出会いで、二人の運命が今後、交差していくことになります。民衆の苦しみを知っているフェルセンがアントワネットを諫めますが、彼女にはその意味がわからず、後に後悔することに。オルレアン公はルイ16世を蹴落として自らが国王になることを企む「敵役」として登場(国王夫妻、特にアントワネットへの誹謗中傷記事をエベールに書かせ、治外法権であったパレ・ロワイヤルの印刷所で印刷して世間に流布させたり、王妃の首飾り事件を陰で糸を引いていたり)。国王の裁判の時に死刑に賛成投票を入れたのがオルレアン公

えに苦しむパリの民衆の姿も同時に描かれ、舞踏会に紛れ込んだ庶民の娘マルグリット・アルヌー(右写真:昆夏美)がアントワネットたち貴族の浪費生活を非難し、民衆にパンを与えるよう要求します。その場で、あの有名なセリフ「パンがなければブリオッシュを食べればいいのに」という言葉(舞台では「ブリオッシュ」ではなく「お菓子」になっていました)が出てきます(アントワネットの言葉ではなくおつきの女性の言葉として)。これが二人の女性の出会いで、二人の運命が今後、交差していくことになります。民衆の苦しみを知っているフェルセンがアントワネットを諫めますが、彼女にはその意味がわからず、後に後悔することに。オルレアン公はルイ16世を蹴落として自らが国王になることを企む「敵役」として登場(国王夫妻、特にアントワネットへの誹謗中傷記事をエベールに書かせ、治外法権であったパレ・ロワイヤルの印刷所で印刷して世間に流布させたり、王妃の首飾り事件を陰で糸を引いていたり)。国王の裁判の時に死刑に賛成投票を入れたのがオルレアン公 (フィリップ・エガリテ(平等)と自ら名乗る)なので、敵役としてぴったりです

(フィリップ・エガリテ(平等)と自ら名乗る)なので、敵役としてぴったりです が、かなりデフォルメした形になっていました。王妃の髪結い師ベルナールや仕立職人のベルタン夫人も登場し、当時の贅沢で派手な衣装(パニエで膨らませた衣装:図版)に突拍子もない髪型(図版)がそのまま実現されていて、興味深いものでした。派手な生活に飽きたアントワネットがベルサイユ宮殿に作ったプチ・トリアノンでの疑似農園や、ロアン枢機卿が騙された、有名な首飾り事件や市場の女性たちがパンを求めてベルサイユに行進して、国王夫妻をパリに連れ戻しにくる場面、国王逃亡事件(ヴァレンヌで捕らわれる)、国王の処刑、コンシエルジュリ監禁、裁判など、アントワネットに関わる大きな出来事は、ほぼ網羅されていました。大きな虚構としては、民衆の先頭に立って革命を推進するマルグリットが実は、アントワネットと腹違いの姉妹であったという設定。アントワネットに対する告発者であったマルグリットが最後には彼女に同情し、オルレアン公を告発する、という筋立ては全く史実にはないものですが、作者は身分の全く違う二人の女性をそれぞれの分身として描きたかったのでしょう。このミュージカルのタイトルは「MA」で、マリー・アントワネットの頭文字であると当時に、マルグリット・アルヌ―の頭文字でもあるわけです。

が、かなりデフォルメした形になっていました。王妃の髪結い師ベルナールや仕立職人のベルタン夫人も登場し、当時の贅沢で派手な衣装(パニエで膨らませた衣装:図版)に突拍子もない髪型(図版)がそのまま実現されていて、興味深いものでした。派手な生活に飽きたアントワネットがベルサイユ宮殿に作ったプチ・トリアノンでの疑似農園や、ロアン枢機卿が騙された、有名な首飾り事件や市場の女性たちがパンを求めてベルサイユに行進して、国王夫妻をパリに連れ戻しにくる場面、国王逃亡事件(ヴァレンヌで捕らわれる)、国王の処刑、コンシエルジュリ監禁、裁判など、アントワネットに関わる大きな出来事は、ほぼ網羅されていました。大きな虚構としては、民衆の先頭に立って革命を推進するマルグリットが実は、アントワネットと腹違いの姉妹であったという設定。アントワネットに対する告発者であったマルグリットが最後には彼女に同情し、オルレアン公を告発する、という筋立ては全く史実にはないものですが、作者は身分の全く違う二人の女性をそれぞれの分身として描きたかったのでしょう。このミュージカルのタイトルは「MA」で、マリー・アントワネットの頭文字であると当時に、マルグリット・アルヌ―の頭文字でもあるわけです。

大阪初日の舞台だったので、最後に主役の花総まりさんの挨拶もあり、コロナ禍で舞台の上演ができたことへの喜びを語っておられました。観客席も8割くらい埋まっていて(女性客がほとんど)、拍手で盛り上がりました。やはり、舞台は画面越しではなく、直に見る方が感動が大きいと改めて思いました。

ところで、プログラムの中の山口幸史氏の記事「マリー・アントワネットをめぐる人々」が非常に面白かったです。女性画家ヴィジェ=ルブランのマリー・アントワネットの肖像画(図版)についてで、この絵には3人の子どもとアントワネットが描かれていますが、まず、注目すべきは彼女が宝石を身に着けていないこと。これは、「首飾り事件で権威を失墜した王妃のイメージアップ作戦の一つ」で、宝石よりも子どもたちが自分の宝だとアピールするためだったとのこと。長男のルイ=ジョゼフはすでに肺病に罹っていてまもなく亡くなりますし、彼が指さしている空っぽの揺りかごは次女のソフィ(絵の制作中に死去)を暗示しています。王妃に抱かれた赤ん坊が後にルイ17世(彼も若くして逝去)となるルイ=シャルル。結局、革命後、生き残ったのは娘のマリー=テレーズのみという悲劇の家族です。この絵が制作された意図は知らなかったので、この記事に非常に納得がいきました。

ところで、プログラムの中の山口幸史氏の記事「マリー・アントワネットをめぐる人々」が非常に面白かったです。女性画家ヴィジェ=ルブランのマリー・アントワネットの肖像画(図版)についてで、この絵には3人の子どもとアントワネットが描かれていますが、まず、注目すべきは彼女が宝石を身に着けていないこと。これは、「首飾り事件で権威を失墜した王妃のイメージアップ作戦の一つ」で、宝石よりも子どもたちが自分の宝だとアピールするためだったとのこと。長男のルイ=ジョゼフはすでに肺病に罹っていてまもなく亡くなりますし、彼が指さしている空っぽの揺りかごは次女のソフィ(絵の制作中に死去)を暗示しています。王妃に抱かれた赤ん坊が後にルイ17世(彼も若くして逝去)となるルイ=シャルル。結局、革命後、生き残ったのは娘のマリー=テレーズのみという悲劇の家族です。この絵が制作された意図は知らなかったので、この記事に非常に納得がいきました。

コロナ感染者も減少傾向にあり、私の誕生祝いということもあって、先日家族でフレンチレストラン「エサンシエル」にランチを食べに行ってきました。久しぶりに電車に乗りましたが、通勤時間より外れていたので、結構空いていました。大学はほとんどオンライン授業で しょうし、在宅勤務も増えているのでしょう。店も感染対策はしっかりして

しょうし、在宅勤務も増えているのでしょう。店も感染対策はしっかりして いて、客は2組だけでかなり離れていたので、貸し切りに近い状態でした。まず、出てきたのが「蕪と蛤のスープ」。蛤の身がすごく大きくて歯ごたえもプリプリ!次に「杉野さんのトマト、弓削牧場フロマージュフレ」、「菜の花のケックサレ」(左写真)。「塩入りケーキ」ということで、菜の花が中に入ったクッキーのようなものを想像していましたが、上に菜の花が乗っている、見た目もきれいなものでした。次の「帆立貝柱、春野菜、香草バター」(右写真)は、やはり帆立が絶品!普通の

いて、客は2組だけでかなり離れていたので、貸し切りに近い状態でした。まず、出てきたのが「蕪と蛤のスープ」。蛤の身がすごく大きくて歯ごたえもプリプリ!次に「杉野さんのトマト、弓削牧場フロマージュフレ」、「菜の花のケックサレ」(左写真)。「塩入りケーキ」ということで、菜の花が中に入ったクッキーのようなものを想像していましたが、上に菜の花が乗っている、見た目もきれいなものでした。次の「帆立貝柱、春野菜、香草バター」(右写真)は、やはり帆立が絶品!普通の

魚屋では手に入らないほどおいしいものでした。上に乗っているソースは香草バターで、とても香ばしい香りがしました。「三種の根、セロリ、パセリ、チャービル」(左写真)は、上に乗っている薄くスライスした

魚屋では手に入らないほどおいしいものでした。上に乗っているソースは香草バターで、とても香ばしい香りがしました。「三種の根、セロリ、パセリ、チャービル」(左写真)は、上に乗っている薄くスライスした ものを揚げたのがセロリとのこと。チャービルの根はさつまいものような味がしました。パセリ、チャービルの根というのも今まで見たことがなく(実物の根も見せてもらいました:写真)、付け合わせではなく、一品として供されて驚きました。メインは「天然真鯛のポワレ」(写真)。ポワレなのでフライパンで焼いているのかと想像していましたが、蒸したものでした。レモンソースであっさりとした味に仕上がっていました。真鯛も春

ものを揚げたのがセロリとのこと。チャービルの根はさつまいものような味がしました。パセリ、チャービルの根というのも今まで見たことがなく(実物の根も見せてもらいました:写真)、付け合わせではなく、一品として供されて驚きました。メインは「天然真鯛のポワレ」(写真)。ポワレなのでフライパンで焼いているのかと想像していましたが、蒸したものでした。レモンソースであっさりとした味に仕上がっていました。真鯛も春

の魚なので今回のメニューは春の野菜や魚と、春のエキスを十分もらったような気がしました。デザートは「蕗の塔のアイスとイチゴ」で、イチゴの上に花梨のソースをかけてもらいました(写真)。コーヒーと小さなショコラも頂いて、心も体も大満足の食事でした。

の魚なので今回のメニューは春の野菜や魚と、春のエキスを十分もらったような気がしました。デザートは「蕗の塔のアイスとイチゴ」で、イチゴの上に花梨のソースをかけてもらいました(写真)。コーヒーと小さなショコラも頂いて、心も体も大満足の食事でした。

1月24日のリアリズム文学研究会主催のオンラインシンポジウム「室内 私空間の近代」(ポスター)に参加しました。発表者は西洋美術史、フランス文学、アメリカ文学、日本文学専門の研究者4名で、まず、尾道市立大学の西嶋亜美氏が「19世紀フランス美術における「室内」の演出」という

1月24日のリアリズム文学研究会主催のオンラインシンポジウム「室内 私空間の近代」(ポスター)に参加しました。発表者は西洋美術史、フランス文学、アメリカ文学、日本文学専門の研究者4名で、まず、尾道市立大学の西嶋亜美氏が「19世紀フランス美術における「室内」の演出」という タイトルで、多数の絵画を紹介しながら発表されました。まず、ドガの《室内》という問題作(別名《強姦》)について触れた後、私的空間を描く絵画として「風俗画」(庶民の日常生活を描いたもの)を取り上げ、17世紀のオランダ絵画(フェルメールやメツーなど)や18世紀のフランス絵画における室内表現について話をされ

タイトルで、多数の絵画を紹介しながら発表されました。まず、ドガの《室内》という問題作(別名《強姦》)について触れた後、私的空間を描く絵画として「風俗画」(庶民の日常生活を描いたもの)を取り上げ、17世紀のオランダ絵画(フェルメールやメツーなど)や18世紀のフランス絵画における室内表現について話をされ ました。また、18世紀から19世紀にかけて、歴史画や肖像画においても風俗画的な親密な場面設定や、時代考証に基づいた家具調度などが描き込まれ、過去の時代や異国の室内が再現されるようになったとのこと。さらに、ルイ15世の寵姫ポンパドゥール夫人の肖像画(右図)では、机の上に啓蒙思想家たちの本が並び、足元にはスケッチ挟み、手には楽譜と

ました。また、18世紀から19世紀にかけて、歴史画や肖像画においても風俗画的な親密な場面設定や、時代考証に基づいた家具調度などが描き込まれ、過去の時代や異国の室内が再現されるようになったとのこと。さらに、ルイ15世の寵姫ポンパドゥール夫人の肖像画(右図)では、机の上に啓蒙思想家たちの本が並び、足元にはスケッチ挟み、手には楽譜と 夫人の教養の高さを示しています。それは、19世紀のロマン派のミューズ、レカミエ夫人の肖像画(左図)でも同様で、後景には本の並んだ書棚、手前にはハープとピアノが描かれ、室内が住人の趣味や暮らし向きを表しています。そして、19世紀には「創造の場」として画家のアトリエが描かれるようになります。アトリエは創作の場であると同時に、画家や作家など友人たちが集まる社交の場となり、彼らとの交流が描かれています(例:印象派の画家バジールのアトリエ:右図)。画中には画家自身の絵が掛かっていたりして、その画中画を見るのも興味深いものです。西嶋氏のお話を伺っていて、こうした室内を描いた絵画に何が描き込まれているのか、それはどのような意味を持つのか、その「演出意図」を考えてみたくなりました。

夫人の教養の高さを示しています。それは、19世紀のロマン派のミューズ、レカミエ夫人の肖像画(左図)でも同様で、後景には本の並んだ書棚、手前にはハープとピアノが描かれ、室内が住人の趣味や暮らし向きを表しています。そして、19世紀には「創造の場」として画家のアトリエが描かれるようになります。アトリエは創作の場であると同時に、画家や作家など友人たちが集まる社交の場となり、彼らとの交流が描かれています(例:印象派の画家バジールのアトリエ:右図)。画中には画家自身の絵が掛かっていたりして、その画中画を見るのも興味深いものです。西嶋氏のお話を伺っていて、こうした室内を描いた絵画に何が描き込まれているのか、それはどのような意味を持つのか、その「演出意図」を考えてみたくなりました。

次に青山学院大学の福田美雪氏が「近代フランスの芸術家小説が描く『創造の場』」というタイトルで、19世紀フランスの芸術家小説、バルザックの『知られざる傑作』、ゴンクール兄弟の『マネット・サロモン』、ゾラの『制作』を取り上げ、「創造の場」としてのアトリエに焦点を当てた発表をされました。福田氏は「アトリエは、画家が孤独に葛藤する「内的な空間」なのか、モデルやパトロンとの交流によって画家と外的世界をつなぐ「親密な空間」なのか、「創造の場」をめぐる作家たちの解釈を、時代の流れに沿って比較検討」されました。福田氏の発表で特に興味深かったのは、ヴィオレ=ル=デュク(パリのノートル・ダム寺院の、一昨年に焼失した尖塔部分を建築した建築家)が書いた小説では、主人公の建築家が建てる屋敷の見取り図が正確に描かれていた、ということ。その中で、①内と外を繋ぐ場:玄関、階段、バルコニー、②社交のための部屋:食堂、サロン、喫煙室、ビリヤード、温室、③親密な生活のための部屋:寝室、閨房、浴室、④人目から隠すべき部屋:女中部屋など、4つに分類され、室内でも「公的領域」と「私的領域」に分けられ、さらに喫煙室が男性専用で、閨房は逆に夫でも妻の許可なく入れないなど、男女の区別があることが非常に印象に残りました。

三番目に近畿大学の辻和彦氏が「Edgar Alan Poeと閉ざされた室内」というタイトルで、ポーが小説で描く「室内」の意味を彼の伝記的要素も考慮に入れながら考察されました。特に、推理小説の祖と言われるポーの4つの作品(フランス人探偵デュパンが活躍する『モルグ街の殺人』『マリー・ロジェの謎』『盗まれた手紙』、フランス系のユグノーのレグランドが探偵役で暗号小説の草分けと言われる『黄金虫』)がすべて、室内で事件が起こり、室内で謎が解決される、アームチェア探偵物である、という指摘が非常に心に残りました。ポー自身は貧しくて豪華な書斎とは生涯縁がなかったのに、彼の作品には「室内」が舞台となり、理想の「室内」についての論考もあるそうで、小説には絢爛豪華な家具が描かれています。ただ、ポーのデビュー作に無名の青年が部屋に閉じ込められる恐怖を描いたものがあり、それは、ポーと同じベッドで寝ていた兄のヘンリーが感染病で死亡(コレラの疑い)したことと関連しているのではないか、コレラによって部屋に閉じ込められたポー自身の心象風景が反映されている、というお話は、現在のコロナ禍で家に閉じ込められた私たちとも重なるでしょう。

最後に甲子園大学の浅井航洋氏が「明治期日本文学における《室内》表現」というタイトルで発表されました。江戸末期の戯作では、人物の動作や服装が最小限、語られるだけで会話が主となって進行していき、戯作につけられた挿絵の中で、室内が描かれているそうです。読者は、挿絵から室内の様子を読み取ることになり、作者の挿絵への関与が強く、言葉による指示があったそうです(挿絵は浮世絵師が描いたとか)。明治前期の小説においても、挿絵を前提としているために、景観や室内の視覚的描写は手薄だったのが、明治中期(坪内逍遥の『当世書生気質』)には、小説の 室内描写は挿絵と概ね一致し、逍遥自筆の下絵には「障子が破れている」といった指示も書き込まれています(左図:逍遥の絵、なかなか味があって上手い!)。とりわけ二葉亭四迷の『浮雲』には、室内描写がその住人の性質を反映するようになり、部屋と住人との照応関係が見られるようになります。これは、フランスのバルザックの小説にも見出せるもので、近代小説の特徴とも言えるでしょう。そして、明治後期には「室内表現が背景や人物の説明のためではなく、それ自体が作品を構成するモチーフになる」ということで、日露戦争以降、自然主義文学の台頭の時期と重なるそうです(田山花袋の『蒲団』)。特に興味深かったのは、江戸の戯作と挿絵の関係、および日本家屋は西欧の家屋と比べて「個室」(=プライヴァシーの場)がなかったため、一人で閉じこもって内省する「個室」に憧れた(永井荷風など)という話で、日本と西欧の違いがよくわかりました。

室内描写は挿絵と概ね一致し、逍遥自筆の下絵には「障子が破れている」といった指示も書き込まれています(左図:逍遥の絵、なかなか味があって上手い!)。とりわけ二葉亭四迷の『浮雲』には、室内描写がその住人の性質を反映するようになり、部屋と住人との照応関係が見られるようになります。これは、フランスのバルザックの小説にも見出せるもので、近代小説の特徴とも言えるでしょう。そして、明治後期には「室内表現が背景や人物の説明のためではなく、それ自体が作品を構成するモチーフになる」ということで、日露戦争以降、自然主義文学の台頭の時期と重なるそうです(田山花袋の『蒲団』)。特に興味深かったのは、江戸の戯作と挿絵の関係、および日本家屋は西欧の家屋と比べて「個室」(=プライヴァシーの場)がなかったため、一人で閉じこもって内省する「個室」に憧れた(永井荷風など)という話で、日本と西欧の違いがよくわかりました。

以上のように、13時から18時すぎまでの長時間にわたる内容の濃い、充実したシンポジウムでした(PC画面を長時間見るのはかなり疲れましたが)。

先日、近くの市民ホールでシネオペラ『トゥーランドット』(ポスター)が上演されたので見に行ってきました。この作品は、18世紀のフランス人作家フランソワ・ペティ・ド・ラ・クロワが出版した『千一日物語』の中の「カラフ王子と中国の王女の物語」に基づいてイタリアの劇作家ゴッツィが1762年に著した戯曲で、今回のオペラはプッチーニ作曲(1926年)、ズービン・メータ指揮、陳凱歌(チェン・カイコー)演出で、2008年にスペインのバレンシア、ソフィア王妃芸術宮殿で上演されたものが映画化されたものです。

先日、近くの市民ホールでシネオペラ『トゥーランドット』(ポスター)が上演されたので見に行ってきました。この作品は、18世紀のフランス人作家フランソワ・ペティ・ド・ラ・クロワが出版した『千一日物語』の中の「カラフ王子と中国の王女の物語」に基づいてイタリアの劇作家ゴッツィが1762年に著した戯曲で、今回のオペラはプッチーニ作曲(1926年)、ズービン・メータ指揮、陳凱歌(チェン・カイコー)演出で、2008年にスペインのバレンシア、ソフィア王妃芸術宮殿で上演されたものが映画化されたものです。

時と場所は大昔の伝説時代の北京。皇帝の娘で絶世の美女トゥーランドット姫に求婚する男は、姫の出す3つの謎を解かねばならず、解けなければ斬首の刑にかけられる、というもので、何人もの王子がその犠牲になります。第1幕ではその中の一人、ペルシアの王子の斬首の場面から始まります。そこに居合わせたのがダッタン国の元国王で流浪の身の盲目のティムールと女奴隷リューで、二人は期せずしてティムールの息子カラフと再会を果たします。しかし、トゥーランドットの美しさに魅了された王子は父親や周りの者の制止を振り切って、謎に挑戦することになります。第二幕では、3つの謎を見事に解いたカラフが王女との結婚を望みますが、異国の男性に騙されて絶望のうちに死んだロウ・リン姫の復讐を果たすと誓った王女は、彼の要求を拒みます。それに対して、カラフは自分の名前が明日の夜明けまでにわかれば、姫の願いを叶えて自らの命を差し上げる、と提案します。その晩、北京市民に王女の命令―「今夜は誰も寝てはならぬ。求婚者の名を解き明かすことができなければ、住民全員を死刑にする」―が下ります。それが第3幕で、ティムールとリューが彼の名前を知る者として捕らえられますが、王子を密かに愛するリューは拷問されても口を閉ざし、最後は自らの死を選びます。リューの王子に対する深い愛情を目の当たりにしたトゥーランドットにもその冷たい心に変化が起こり、カラフの熱い接吻で彼への愛情を抱くようになります。最後に彼自らが「カラフ」という名を彼女に教えて、死を覚悟します。しかし、夜が明けて姫が皇帝の前で述べたのは、「彼の名は「愛」です」という答えで、その後、愛の勝利が高らかに歌われて幕が閉じます。

トゥーランドット役のマリア・グレギーナは、「圧倒的な歌唱力と演技力で当代最高のドラマティック・ソプラノ」と絶賛されていて、迫力がありました。リュー役のアレクシア・ヴルガリドゥも、リリカルなソプラノでその可憐さが際立っていました。ただ、オペラの場合、プリマドンナはどうしても歌唱力が優先するため、太った体形になりがちで、カラフに年老いた父親を見捨てさせるほどの魅惑を発揮する「絶世の美女」とはあまり思えず(特に最初の場面ではトゥーランドットは黒の地味な服を着て登場したので、姫の年老いた侍女と錯覚してしまいました)、それが少し残念でした。リューの方が美人なので、どうしてカラフは彼女の美しさに気づかないのかと思えるほど。カラフ役はテノールのマルコ・ベルティ。ズービン・メータ指揮の音楽も素晴らしいものでした。あと、面白かったのがピン(大蔵大臣)、パン(内大臣)、ポン(総料理長)という老人3人組が一種の狂言回しとなって滑稽さがつけ加えられていること。首切り役人のプー・ティン・パオは怪しげな魅力の男でそのバレエのような仕草に惹かれました(歌はなし)。

「誰も寝てはならぬ!」という曲は、2006年のトリノオリンピックのフィギュアスケートで金メダルを取った荒川静香さんがフリーで使った曲で、非常にドラマティックでありながら美しい曲で好きだったのですが、その歌詞がこれほど残酷で恐ろしいものであったのか、知りませんでした。ただ、最後の凱旋の歌としてもこの曲が使われるので、荒川さんのフリーのイメージはこちらの方でしょう。ギリシア神話において謎解きを迫るスフィンクスとオイディプスの中国バージョンとも言えますが、異国の王子を次々に斬首し、自国民の死も厭わない冷酷な中国の姫という設定は、ヨーロッパ人から見た中国像(オリエンタリズム)と関連しているのかもわかりません。ただ一つ、興味深かったのは、皇帝が弱々しい老人として登場し、父権的な力が弱かったことと、王女の冷酷な行為は単なる我がままのせいではなく、女を虐げてきた男への復讐という点で、新しい視点だと思いました。いずれにせよ、中国ではこのオペラは中国蔑視の象徴として長らく上演禁止だったのが、1998年にズーピン・メータ指揮、チャン・イーモウ演出で舞台にかけられたそうです。その時に舞台衣装なども大幅に改善されたとか。本物のオペラ劇場ならば、幕間が2回あって、その間にシャンパンなどのグラスを片手にもって、音楽の余韻を楽しめるのですが、映画の場合は2時間通して、座っていました。それでも久しぶりにオペラの雰囲気が楽しめて至福の時を過ごすことができました。

奈良日仏協会主催の美術クラブ例会が開催され、参加しました。講師は絹谷幸二天空美術館顧問・キュレーターの南城守先生。タイトルは 「美術の力―逆境の中から誕生した傑作選」ということで、17世紀のオランダの画家レンブラント、18世紀~19世紀のスペインの画家、ゴヤ、19世紀後半のオランダの画家ゴッホ、20世紀のスペインの画家ピカソという時代の違う巨匠を取り上げられ、それぞれが逆境の中で描いた作品を紹介されました。まず、西洋美術の歩みとして、中世、近世には教会や王侯貴族の注文で絵が描かれたのに対し、近代以降は「画家個人の主義・主張」に基づいた絵画が生まれ、画家の「悲哀、絶望、不安、狂気」が反映されるようになったことを述べられた後、レンブラントの《屠殺された牛》(左図)の紹介がありました。若くして肖像画家として名を高めたレンブラントですが、有名な《夜警》以降は、妻のサスキアの死、彼の浪費癖(骨董品収集)のせいで無一文となり、

「美術の力―逆境の中から誕生した傑作選」ということで、17世紀のオランダの画家レンブラント、18世紀~19世紀のスペインの画家、ゴヤ、19世紀後半のオランダの画家ゴッホ、20世紀のスペインの画家ピカソという時代の違う巨匠を取り上げられ、それぞれが逆境の中で描いた作品を紹介されました。まず、西洋美術の歩みとして、中世、近世には教会や王侯貴族の注文で絵が描かれたのに対し、近代以降は「画家個人の主義・主張」に基づいた絵画が生まれ、画家の「悲哀、絶望、不安、狂気」が反映されるようになったことを述べられた後、レンブラントの《屠殺された牛》(左図)の紹介がありました。若くして肖像画家として名を高めたレンブラントですが、有名な《夜警》以降は、妻のサスキアの死、彼の浪費癖(骨董品収集)のせいで無一文となり、 絵の注文も途絶え、失意の中で描いたのがこの絵です。そのリアルなタッチは「死」を想起させるような凄惨さを帯びています。南城先生のお話では、この絵は顔料を油で溶いた油彩画で、絵を横から見ると厚塗りした顔料がよくわかるそうです。2番目はゴヤの《我が子を食らうサトゥルヌ》(右絵)。ゴヤは40代になって宮廷画家として栄華を極めますが、46歳の時にに大病をして聴力を失います。さらに1807年にナポレオンがスペインに侵攻し、その結果、1808年から14年にかけてスペイン独立戦争が勃発し、ナポレオン軍によるスペイン人の大虐殺が起こりました。そうした時代を反映したのがゴヤの「黒い絵」シリーズで、サトゥルヌスの絵もその一つです。この絵も人間の「狂気、暴力」を表現していると言えるでしょう。3つ目はゴッホの《星月夜》(左絵)。ゴッホはオランダ時代は暗い色調の風俗画を描いたいたのが、パリに

絵の注文も途絶え、失意の中で描いたのがこの絵です。そのリアルなタッチは「死」を想起させるような凄惨さを帯びています。南城先生のお話では、この絵は顔料を油で溶いた油彩画で、絵を横から見ると厚塗りした顔料がよくわかるそうです。2番目はゴヤの《我が子を食らうサトゥルヌ》(右絵)。ゴヤは40代になって宮廷画家として栄華を極めますが、46歳の時にに大病をして聴力を失います。さらに1807年にナポレオンがスペインに侵攻し、その結果、1808年から14年にかけてスペイン独立戦争が勃発し、ナポレオン軍によるスペイン人の大虐殺が起こりました。そうした時代を反映したのがゴヤの「黒い絵」シリーズで、サトゥルヌスの絵もその一つです。この絵も人間の「狂気、暴力」を表現していると言えるでしょう。3つ目はゴッホの《星月夜》(左絵)。ゴッホはオランダ時代は暗い色調の風俗画を描いたいたのが、パリに 出てきて印象派(スーラなど)の影響を受けて明るい色調の絵を描きはじめ、南フランスのアルルでゴーギャンと共同生活を始めるものの、二人の仲は破綻し、有名なゴッホの「耳切り事件」が起こります。その後、サン=レミの療養所で描いたのが《星月夜》です。ゴッホ特有の波打つ筆のタッチが印象的な星空を「セーヌ川」に見立てる解釈もあるそうで、確かに水の流れにも見えます。ゴッホは日本では「狂気の画家」とみなされがちですが、彼自身は非常に教養があり、フランス語、英語にも長け、文学作品を多く読む知識人でした。彼はジャポニスムの影響で浮世絵に魅せられ、彼なりに浮世絵を模写した絵を残していますが、もし彼が日本に来たらどんな絵を描いたのか、興味が沸きます。最後はピカソの《ゲルニカ》(右絵)。

出てきて印象派(スーラなど)の影響を受けて明るい色調の絵を描きはじめ、南フランスのアルルでゴーギャンと共同生活を始めるものの、二人の仲は破綻し、有名なゴッホの「耳切り事件」が起こります。その後、サン=レミの療養所で描いたのが《星月夜》です。ゴッホ特有の波打つ筆のタッチが印象的な星空を「セーヌ川」に見立てる解釈もあるそうで、確かに水の流れにも見えます。ゴッホは日本では「狂気の画家」とみなされがちですが、彼自身は非常に教養があり、フランス語、英語にも長け、文学作品を多く読む知識人でした。彼はジャポニスムの影響で浮世絵に魅せられ、彼なりに浮世絵を模写した絵を残していますが、もし彼が日本に来たらどんな絵を描いたのか、興味が沸きます。最後はピカソの《ゲルニカ》(右絵)。 南城先生はまず、ピカソの十代の絵のデッサン力の素晴らしさを讃えた後、無彩色の「青の時代」から「ピンクの時代」へとピカソの絵を辿り、最後はキュビスムに至る過程を簡潔に説明してくれました。《ゲルニカ》は、内戦状態にあったスペインで、反政府側のフランコ軍を支援するナチス・ドイツ軍が1937年にスペイン北部バスク地方の町ゲルニカを無差別爆撃し、大殺戮を行ったことを知って、ピカソが描いた作品です。戦争の残虐さが鮮明に表れた絵で、ピカソの激しい憤りが感じられます。しかし、絵の中央下部に死んだ人が手に花を一輪握っていて、それが「希望」を表している、ということです。それが「悲劇を越えたところにある『夢と希望』」であり、美術の力はそこにある、と先生は結論づけられました。確かに、いまだコロナ感染が収束しない現在、「美術の力」「文学の力」(先日のカミュの『ペスト』のような)が人々の心に与える役割は大きいと思いました。

南城先生はまず、ピカソの十代の絵のデッサン力の素晴らしさを讃えた後、無彩色の「青の時代」から「ピンクの時代」へとピカソの絵を辿り、最後はキュビスムに至る過程を簡潔に説明してくれました。《ゲルニカ》は、内戦状態にあったスペインで、反政府側のフランコ軍を支援するナチス・ドイツ軍が1937年にスペイン北部バスク地方の町ゲルニカを無差別爆撃し、大殺戮を行ったことを知って、ピカソが描いた作品です。戦争の残虐さが鮮明に表れた絵で、ピカソの激しい憤りが感じられます。しかし、絵の中央下部に死んだ人が手に花を一輪握っていて、それが「希望」を表している、ということです。それが「悲劇を越えたところにある『夢と希望』」であり、美術の力はそこにある、と先生は結論づけられました。確かに、いまだコロナ感染が収束しない現在、「美術の力」「文学の力」(先日のカミュの『ペスト』のような)が人々の心に与える役割は大きいと思いました。

奈良日仏協会、放送大学共催の教養講座に参加しました(ポスター)。今年は奈良日仏協会会長および放送大学奈良学習センター前所長の三野博司先生の講演「カミュ『ペスト』を読む」が奈良県文化会館で行われました。コロナ禍の中、検温チェックの後、広い会場で社会的距離を取っての講演会でしたが、このところオンライン会議ばかりが続いて、直に人と触れ合う機会がなかったので、三野先生のご講演を現地で拝聴できて、本当に幸せなひと時でした。カミュの『ペスト』は2011年の東日本大震災の時にも話題になりましたが、コロナのパンデミックの中で、世界中で読み返されたと言われているものです。久しぶりにカミュの作品を読み直しましたが、感染者が亡くなった時に家族がその臨終に立ち会えなかったり、埋葬者が多すぎてお墓が足りなくなり、最後は大きな穴に死体が重なり合って埋められる場面などは、コロナの感染が拡大したブラジルでの埋葬を彷彿とさせるものでした。最初、医者のリユーがペストの兆候に気づいても、当局側がなかなかそれを認めたがらない場面は、トランプ大統領の態度にそっくりですし、ペストだとわかっても自分は大丈夫で自由だと人々が楽観視する場面は、中国の武漢でのコロナ流行のニュースを見ても、「他山の石」のように思っていた今年1月の自分の姿を思い出しました。21世紀の科学・医学が発達した現在でも、同じ状況が繰り広げられるのは、悲しい限りです。

奈良日仏協会、放送大学共催の教養講座に参加しました(ポスター)。今年は奈良日仏協会会長および放送大学奈良学習センター前所長の三野博司先生の講演「カミュ『ペスト』を読む」が奈良県文化会館で行われました。コロナ禍の中、検温チェックの後、広い会場で社会的距離を取っての講演会でしたが、このところオンライン会議ばかりが続いて、直に人と触れ合う機会がなかったので、三野先生のご講演を現地で拝聴できて、本当に幸せなひと時でした。カミュの『ペスト』は2011年の東日本大震災の時にも話題になりましたが、コロナのパンデミックの中で、世界中で読み返されたと言われているものです。久しぶりにカミュの作品を読み直しましたが、感染者が亡くなった時に家族がその臨終に立ち会えなかったり、埋葬者が多すぎてお墓が足りなくなり、最後は大きな穴に死体が重なり合って埋められる場面などは、コロナの感染が拡大したブラジルでの埋葬を彷彿とさせるものでした。最初、医者のリユーがペストの兆候に気づいても、当局側がなかなかそれを認めたがらない場面は、トランプ大統領の態度にそっくりですし、ペストだとわかっても自分は大丈夫で自由だと人々が楽観視する場面は、中国の武漢でのコロナ流行のニュースを見ても、「他山の石」のように思っていた今年1月の自分の姿を思い出しました。21世紀の科学・医学が発達した現在でも、同じ状況が繰り広げられるのは、悲しい限りです。

ただ、『ペスト』の刊行(1947年)当時は、第二次世界大戦終結から間がなく、「ペスト=ナチス」、ペストと戦う民間ボランティアの「保健隊=レジスタンス」を表していたとのこと(カミュもレジスタンス運動に参加していました)。それが今日では、三野先生によれば「ペスト=災禍、人間を襲う暴力的な力、避けられない不条理」、ペストとの「闘い=神にも超越的な価値にも依存せず、人間の地平に立つ」ことを意味していると解釈されるようになりました。この小説は、フランスの植民地であったアルジェリアのオランという町を襲ったペストの発生から終息までを描いたもので、医師のリユーを中心にして、彼を取り巻く人々(保健隊を結成するタル―、新聞記者ランベール、市役所職員グラン、イエズス会士、パヌルー神父、オトン判事など)との関係が描かれています。特に印象的だったのは、ペストが蔓延して封鎖(今でいうロックダウン)されたオランの町で行ったパヌルー神父の説教の内容(ペスト禍は人々の不信心に対する神の懲罰で、人々に悔い改めるよう促す)が、自ら保健隊に加わり、無垢な少年の死に立ち会うことで変わっていき、受け入れがたいものも神の恩寵とみなすべきだと考えるようになったこと。それに対して医師のリユーは、神に人の運命を委ねて何もしないよりも、患者の診療(=人間の救済)に力を尽くすべきだと反論しています。パリから来たランベールに関しては、はじめは「よそ者」として、封鎖された町から脱出して、パリの恋人の元に戻ろうと画策し、リユーに「個人の幸福」を主張しますが、最後には「個人の幸福」よりも町の一員として残ることを優先しています。厳格な「法の番人」であったオトン判事も、幼い息子の死後、自らが保健隊に入って戦おう(最後にはペストに罹って死亡)とするなど、男性の登場人物はそれぞれ、ペストとの闘いに挑む中で、変わっていく様子が描かれています。もう一人、興味深かったのは、犯罪者のコタールが、いつ警察に捕まるのかびくびくして自殺を企てるほどであったのが、ペストの蔓延で町のすべての人々が彼と同じ恐怖(いつ病に罹るのかという恐怖)を抱くようになったのを見て、晴ればれとした顔で自由に活動し始めたこと、逆にペストが収束した後、歓喜する人々とは裏腹に、半狂乱に陥ってしまう最後の場面。また、男ばかりの闘いの物語の中で、ペストを全く恐れずに、ペストに罹ったタルーを献身的に看病するリユーの年老いた母親の泰然自若ぶりが際立っていました(一種、神々しさを感じるのは、三野先生によれば、カミュの母親がそこに投影されているからだそうです)。

三野先生は象徴的で複雑な意味を持つカミュの『ペスト』をわかりやすく解説して下さり、さらに二人のプロ(テレビのCMやナレーターをされている男性)による対話劇もあって、90分があっという間に過ぎました。今回は懇親会もなく、そのまま解散となりましたが、コロナが収束した後で、さらにカミュについて、いろいろお話が伺える日が早く来ることを願っています。

先日、天川村の洞川(どろがわ)温泉に一泊してきました。大峯山ふもとの古くからある旅館街で、老舗旅館「花屋徳兵衛」(左写真)に泊まりました。入り口もなかなか風情のある趣ですが、縁側(写真)が設えられていて、大峯山で修行(修験道発祥の地とか)する行者さんたちの宿坊として建てられ、行者さんたちが白足袋を脱いで上がるためだそうです。内部も吉野の木々を用いた伝統建築で、温泉(「前鬼の湯」と

先日、天川村の洞川(どろがわ)温泉に一泊してきました。大峯山ふもとの古くからある旅館街で、老舗旅館「花屋徳兵衛」(左写真)に泊まりました。入り口もなかなか風情のある趣ですが、縁側(写真)が設えられていて、大峯山で修行(修験道発祥の地とか)する行者さんたちの宿坊として建てられ、行者さんたちが白足袋を脱いで上がるためだそうです。内部も吉野の木々を用いた伝統建築で、温泉(「前鬼の湯」と 「後鬼の湯」)はこじんまりとした空間ながら落ち着いた風情で、少し熱めの湯(42度くらい?)にゆっくり浸かると、体中がぽかぽか温まりました。夕食は、あまごの甘露煮やにじますの刺身など川の幸や牛肉や松茸を朴葉の上に載せて焼いたもの、天然水を使った豆腐など、秘境の里ならではの食材が出ました。特においしかったのが鮎の塩焼き(右写真)。残念ながら今は天然の鮎の時期ではなく、養殖の鮎でしたが、そのまま齧りつき、骨まですっかり食べることができました。

「後鬼の湯」)はこじんまりとした空間ながら落ち着いた風情で、少し熱めの湯(42度くらい?)にゆっくり浸かると、体中がぽかぽか温まりました。夕食は、あまごの甘露煮やにじますの刺身など川の幸や牛肉や松茸を朴葉の上に載せて焼いたもの、天然水を使った豆腐など、秘境の里ならではの食材が出ました。特においしかったのが鮎の塩焼き(右写真)。残念ながら今は天然の鮎の時期ではなく、養殖の鮎でしたが、そのまま齧りつき、骨まですっかり食べることができました。

旅館には早く着いたので、近くを散策することにして、まず、面不動鍾

旅館には早く着いたので、近くを散策することにして、まず、面不動鍾 乳洞を訪れました。木の幹型のトロッコで上まで上がり(45度くらいの急坂)、帰りはすすきの道を歩いて下りました。鍾乳洞内には、釣り鐘や乳房のような形をした鍾乳石(写真)がつららのように垂れ下がっていたり、地表から筍のような形をした石筍が広がっていて、非常に神秘的でした。中はひんやりと湿っていて、足元が暗いので少しおっかなびっくり歩いて回りましたが、結構狭いので頭を打ったりとなかなか大変な道中でした。次に、大峯山龍泉寺へ。木々はすっかり紅葉していてもみじが池にはらはらと落ちる様子が詩的でした(右写真)。行者

乳洞を訪れました。木の幹型のトロッコで上まで上がり(45度くらいの急坂)、帰りはすすきの道を歩いて下りました。鍾乳洞内には、釣り鐘や乳房のような形をした鍾乳石(写真)がつららのように垂れ下がっていたり、地表から筍のような形をした石筍が広がっていて、非常に神秘的でした。中はひんやりと湿っていて、足元が暗いので少しおっかなびっくり歩いて回りましたが、結構狭いので頭を打ったりとなかなか大変な道中でした。次に、大峯山龍泉寺へ。木々はすっかり紅葉していてもみじが池にはらはらと落ちる様子が詩的でした(右写真)。行者 さんたちはこの寺の滝(左写真)で身を清めてから修行に向かうとのこと。寺の裏

さんたちはこの寺の滝(左写真)で身を清めてから修行に向かうとのこと。寺の裏 から山道を登り、吊り橋(「かりがね橋」:写真)を渡りました。歩くとかなり揺れますが、それも一興。そこから展望台まで大原山の山道(木の根が張っているので、結構すべりやすい!)を歩き、また下ってふもとの旅館街に戻りました。大峯山自体は残念ながら、女人禁制とのこと。

から山道を登り、吊り橋(「かりがね橋」:写真)を渡りました。歩くとかなり揺れますが、それも一興。そこから展望台まで大原山の山道(木の根が張っているので、結構すべりやすい!)を歩き、また下ってふもとの旅館街に戻りました。大峯山自体は残念ながら、女人禁制とのこと。

翌日は旅館から行者の道を通って七尾山本堂でお参りをし、名水百選にも入っている「ごろごろ水」の取水場へ。古来から万病に効く霊力を持った名水とのこと(一口、飲みましたがおいしかった!)。ポリタンクを沢山持ってきて水を汲んでいる人たちが見られました。その後、車で15分くらいのところにある天河大弁財天社へ。ここは、年に3回開かれる能舞台(写真)で有名なところですが、今年は残念ながらコロナ禍で中止と のこと。来年以降、能を見にまた来てみたいと思います。

のこと。来年以降、能を見にまた来てみたいと思います。

途中で直売店に寄り、地元の柿やこんにゃく、くず餅などを買って帰途につきました。11月とは思えない好天に恵まれ(夏日に達するほどの暑さで、用意してきたコートは必要がありませんでした)、楽しい時間を過ごすことができました。