BLOG

先日、フランス映画「テノール」を見てきました(ポスター)。パリ郊外に住むラップ・ミュージシャンで寿司の出前アルバイトをしている青年アントワーヌが主人公で、オペラ・ガルニエに寿司を配達に行き、そこで偶然耳にしたオペラレッスンの歌声に魅せられ、からかわれた彼がオペラの歌真似をすることで、彼の運命が変わることになります。その素晴らしい歌声に魅せられたオペラ教師マリーが彼にレッスンを施し、彼はオペラ歌手への道を進むようになる、という話です。オペラという「高尚な」音楽と、郊外の移民地区に住む貧しい若者という異質な取り合わせが映画のテーマで、その結末がたやすく予測できるものの、なかなか感動的なストーリーとなっていました。この映画の特徴は、彼を阻む悪意のある敵役がいなくて、違法な決闘による掛け金でアントワーヌたち兄弟を体を張って養っている兄のディディエも、アントワーヌが経理士になることを願っているものの、最後は弟の夢を理解し応援するようになります。オペラレッスンに通う金持ちのブルジョワ階級の生徒たち(特にマキシム)もアントワーヌに最初は反感を抱きながらも、最後は彼の才能を認めてコンクールで正々堂々と戦えるよう尽力するなど、すべての人物が人間味溢れる姿で登場しています。特に、音楽教師のマリーが、アントワーヌが彼女に渡したラップのCDをかけてノリノリで踊り出し、庶民の音楽であるラップに全く偏見を持っていないことが印象的でした。彼女は癌で余命わずかですが、最後の時間を自分の好きなように生きることに幸福を感じています。また、この映画の舞台となるオペラ・ガルニエの建物内部や、レッスン場となるグラン・ホワイエは、その豪華絢爛さにため息が出るほどで、オペラ・ガルニエにオペラやバレエをまた見に行かねば、と思ってしまいました。劇中で「蝶々夫人」「リゴレット」「椿姫」「トゥーランドット」の有名な曲が歌われ、特に最後の「誰も寝てはならぬ」は圧巻でした! さらに、フランスのテノール歌手の第一人者、ロベルト・アラーニャが本人の役で出演していて、「リゴレット」の「女心の歌」を歌い、美しい声を披露してくれるなど、オペラファンにはうれしい映画となっています。殺伐としたニュースが続く今、心を少し温かくしてくれる映画でした。

先日、フランス映画「テノール」を見てきました(ポスター)。パリ郊外に住むラップ・ミュージシャンで寿司の出前アルバイトをしている青年アントワーヌが主人公で、オペラ・ガルニエに寿司を配達に行き、そこで偶然耳にしたオペラレッスンの歌声に魅せられ、からかわれた彼がオペラの歌真似をすることで、彼の運命が変わることになります。その素晴らしい歌声に魅せられたオペラ教師マリーが彼にレッスンを施し、彼はオペラ歌手への道を進むようになる、という話です。オペラという「高尚な」音楽と、郊外の移民地区に住む貧しい若者という異質な取り合わせが映画のテーマで、その結末がたやすく予測できるものの、なかなか感動的なストーリーとなっていました。この映画の特徴は、彼を阻む悪意のある敵役がいなくて、違法な決闘による掛け金でアントワーヌたち兄弟を体を張って養っている兄のディディエも、アントワーヌが経理士になることを願っているものの、最後は弟の夢を理解し応援するようになります。オペラレッスンに通う金持ちのブルジョワ階級の生徒たち(特にマキシム)もアントワーヌに最初は反感を抱きながらも、最後は彼の才能を認めてコンクールで正々堂々と戦えるよう尽力するなど、すべての人物が人間味溢れる姿で登場しています。特に、音楽教師のマリーが、アントワーヌが彼女に渡したラップのCDをかけてノリノリで踊り出し、庶民の音楽であるラップに全く偏見を持っていないことが印象的でした。彼女は癌で余命わずかですが、最後の時間を自分の好きなように生きることに幸福を感じています。また、この映画の舞台となるオペラ・ガルニエの建物内部や、レッスン場となるグラン・ホワイエは、その豪華絢爛さにため息が出るほどで、オペラ・ガルニエにオペラやバレエをまた見に行かねば、と思ってしまいました。劇中で「蝶々夫人」「リゴレット」「椿姫」「トゥーランドット」の有名な曲が歌われ、特に最後の「誰も寝てはならぬ」は圧巻でした! さらに、フランスのテノール歌手の第一人者、ロベルト・アラーニャが本人の役で出演していて、「リゴレット」の「女心の歌」を歌い、美しい声を披露してくれるなど、オペラファンにはうれしい映画となっています。殺伐としたニュースが続く今、心を少し温かくしてくれる映画でした。

先日、神戸大学で行われた第37回シャンソン研究会に参加しました。ちょうど、前日は台風接近のため警報が出て電車も一部ストップするほど大雨が降りましたが、台風一過、快晴となりました(ただ、東京、信州方面から来られた方は新幹線が午前中、止まっていたり、道路が不通になったりで、大変だったようです)。今回の発表は、まず、常連の高岡優希さんの「バルバラ―心の傷とそのレジリアンス(精神科医ボリ ス・シリュルニクの提言)」というタイトルの発表から始まりました。バルバラは少女の頃に父親から性的虐待を受け、心に深い傷を負います。その後、長らく行方不明であった父親が危篤状態にあるという連絡を受けて彼女は病院に駆けつけますが、父の死に目にはあえず、その時のことを歌ったのが『ナントに雨が降る』でした。この曲が父親への鎮魂歌となっていること、父を赦しただけではなく父の臨終に間に合わなかったことへの自責の念が歌詞には込められているといいます。そして、『真夜中に』から『黒い鷲』(左写真)に至る過程で「個人の記憶が一般化され」、「詩作品としてより高度な仕上がりに昇華」されたとのこと。『黒い鷲』では蛮行以前の父親の娘に対する優しさを思い出していて、彼女の中で父への恨みがなくなり、父を赦すことで「心の回復(レジリアンス)」がなされた、という趣旨のお話でした。さらに『近親相姦の愛』では、父親に言ってもらいたかった言葉が歌詞として綴られている、という解釈は非常に納得のいくものでした(果たして父を完全に赦せたかは、わかりませんが、バルバラは歌うことで新しい人生を築くことができたと言えるでしょう)。

ス・シリュルニクの提言)」というタイトルの発表から始まりました。バルバラは少女の頃に父親から性的虐待を受け、心に深い傷を負います。その後、長らく行方不明であった父親が危篤状態にあるという連絡を受けて彼女は病院に駆けつけますが、父の死に目にはあえず、その時のことを歌ったのが『ナントに雨が降る』でした。この曲が父親への鎮魂歌となっていること、父を赦しただけではなく父の臨終に間に合わなかったことへの自責の念が歌詞には込められているといいます。そして、『真夜中に』から『黒い鷲』(左写真)に至る過程で「個人の記憶が一般化され」、「詩作品としてより高度な仕上がりに昇華」されたとのこと。『黒い鷲』では蛮行以前の父親の娘に対する優しさを思い出していて、彼女の中で父への恨みがなくなり、父を赦すことで「心の回復(レジリアンス)」がなされた、という趣旨のお話でした。さらに『近親相姦の愛』では、父親に言ってもらいたかった言葉が歌詞として綴られている、という解釈は非常に納得のいくものでした(果たして父を完全に赦せたかは、わかりませんが、バルバラは歌うことで新しい人生を築くことができたと言えるでしょう)。

バルバラに関しては、長谷川智子さんによる音楽家の視点から分析した「バルバラ作品における平和の表象―プレヴェールからの影響を中心に」というタイトルの発表もありました。プレヴェールの詩から影響を受けたバルバラとプレヴェールの子どもに向けた作品に絞って、両者の歌詞と曲を比較したもので、三拍子がキリスト教の三位一体と関わり、三拍子の曲は西洋では「祈りの手法として使われることが多い」というお話は、新しい視点からの分析で非常に興味深いものでした。また、『黒い鷲』の出だしは、ベートーヴェンの『悲愴』の第2楽章を連想させるとのこと。しかも、曲の最後で音程が2度ほど上がって、バッハのカノンのような転換があり、曲がフェイドアウトして終わるのも、無限にループしていくイメージだそうです。「ドリア旋法(教会旋法)」や「導音」といった音楽の専門用語も素人の私には非常に新鮮でした。

もう一人の発表者、ハルオさんの「バックダンサーの男女則 および ドラマ音楽のパリイメージ」は、2部立ての発表で、まず、音楽のジャンル別、年代別に男女の歌手の後ろで踊るダンサーの男女の比率を膨大なビデオクリップから導き出して統計にしたものでした。クロード・フランソワなど男性歌手の後ろには女性ダンサーがついているのが殆どで、それは男の眼を惹きつけるためであり、女性ファンは自らをダンサーの身において見ている、とのこと。女性歌手の後ろに男性ダンサーがいるのは少ないようです。ラップ歌手については、男性のみのグループ(歌手もバックダンサーも男)が多いとか、ジャンルによっても違うようです。後半は、映画やドラマにおいてパリのイメージを醸し出す音楽はどのようなものか、年代順に分析されたもので、やはり最初はアコーデオンとモーリス・シュヴァリエの曲が定番であったようです。1950年代のオードリー・ヘプバーンの映画(「麗しのサブリナ」などパリが舞台となる映画)が一つの分岐点となり、『バラ色の人生』やC’est si bon、『聞かせてよ、この愛』などお馴染みのシャンソンがバックグラウンドミュージックとして登場したとのこと。ヘプバーンは私も大ファンなので、シャンソンの普及にも携わったのはうれしい限りです。現代のドラマでは、もはやこうしたシャンソンは聞けないようですが。。。

3人の発表はどれもが面白く、もっと詳しく聞きたいところ、時間が限られていたのが残念でしたが、久しぶりにシャンソンを堪能しました。

上京の折に、東京の友人たちと3年ぶりに会って、食事をしました。

上京の折に、東京の友人たちと3年ぶりに会って、食事をしました。 3日間の滞在でいろいろなレストランに行きましたが、一番感動したのが白金高輪にあるフレンチレストラン「白金シェ・トモ」でした。駅からはだいぶ歩かないといけないのですが、瀟洒な建物の中にある店内がお洒落なだけではなく、料理も見た目も美しく、おいしいものでした。ランチを頂きましたが、前菜は若鶏のバロンティーヌに16穀米のリゾット(左写真)、次にお店のスペシャリテ、有機農法野菜が28種、ガラス皿に美しく盛られ

3日間の滞在でいろいろなレストランに行きましたが、一番感動したのが白金高輪にあるフレンチレストラン「白金シェ・トモ」でした。駅からはだいぶ歩かないといけないのですが、瀟洒な建物の中にある店内がお洒落なだけではなく、料理も見た目も美しく、おいしいものでした。ランチを頂きましたが、前菜は若鶏のバロンティーヌに16穀米のリゾット(左写真)、次にお店のスペシャリテ、有機農法野菜が28種、ガラス皿に美しく盛られ (右写真)、一つ一つが丁寧な味付けがされていました。メイン(左写真)は少し焼いた甘鯛にソースのかかったもの(料理の詳細は

(右写真)、一つ一つが丁寧な味付けがされていました。メイン(左写真)は少し焼いた甘鯛にソースのかかったもの(料理の詳細は 残念ながら覚えておらず、ただ味は良かった!)。デザートの段で、お店の人が果物が載った大きなお盆(右写真)を持ってこられたのには驚きましたが、これらの材料を使った3種類のデザートのどれを選ぶか、を聞いてきたものでした。私はメロンのジュレ、アイスクリームにマカロンを選びましたが、友人はチョコレートにオレンジ菓子(右写真)を選びました。どの品も色鮮やかで繊細

残念ながら覚えておらず、ただ味は良かった!)。デザートの段で、お店の人が果物が載った大きなお盆(右写真)を持ってこられたのには驚きましたが、これらの材料を使った3種類のデザートのどれを選ぶか、を聞いてきたものでした。私はメロンのジュレ、アイスクリームにマカロンを選びましたが、友人はチョコレートにオレンジ菓子(右写真)を選びました。どの品も色鮮やかで繊細 な手の込んだ盛り付けで、手をつけるのがもったいないほどでした。これで3500円というのは、安い! と大いに感動した一日でした。

な手の込んだ盛り付けで、手をつけるのがもったいないほどでした。これで3500円というのは、安い! と大いに感動した一日でした。

学会で上京したついでに、上野の東京都美術館に「マティス展」(ポスター)を見てきました。マティスは「純粋な色彩による絵画様式であるフォーヴィスム(野獣派)」を生み出し

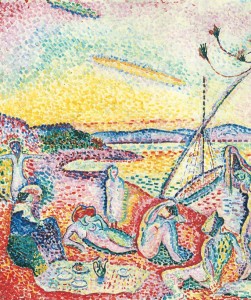

学会で上京したついでに、上野の東京都美術館に「マティス展」(ポスター)を見てきました。マティスは「純粋な色彩による絵画様式であるフォーヴィスム(野獣派)」を生み出し た画家として有名ですが、ギュスターヴ・モローに師事し、若い頃はシニャックの影響で新印象派的な点描画(右図)を描いていたのは、知りませんでした。南仏に移ってからはフォーヴィスム的な作品となり、さらにキュービスムにも影響を受けて、「装飾性と平面性を備えた室内画」を手掛けるようになる、とのこと。こうした試みの先に《赤の大きな室内》(ポスターの絵)に至ります。「赤」が

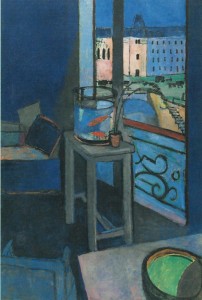

た画家として有名ですが、ギュスターヴ・モローに師事し、若い頃はシニャックの影響で新印象派的な点描画(右図)を描いていたのは、知りませんでした。南仏に移ってからはフォーヴィスム的な作品となり、さらにキュービスムにも影響を受けて、「装飾性と平面性を備えた室内画」を手掛けるようになる、とのこと。こうした試みの先に《赤の大きな室内》(ポスターの絵)に至ります。「赤」が マティスの色ですが、「青」もまた印象に残り、その代表作が《金魚鉢のある室内》(左図)でしょう。何年か前(コロナ禍の前)に親しい友人とフランス各地を旅しましたが、この絵が描かれたコリウールを訪れました。コリウールは海岸に面したリゾート地で、マティスがこの角度からこの絵を描いた、という看板(複製画つき)があちこちに立っていて、それを目安に散策したのを覚えています。南仏ヴァンスにはマティスのロザリオ礼拝堂があり、今度是非行ってみたいと思っています。マティス展で意外だったのは、彼が彫刻も手掛けていた、ということ。彫刻は「自分の考えを整理するため」に制作したとのこと。また、切り絵はそのデザイン性の高さに驚きました。

マティスの色ですが、「青」もまた印象に残り、その代表作が《金魚鉢のある室内》(左図)でしょう。何年か前(コロナ禍の前)に親しい友人とフランス各地を旅しましたが、この絵が描かれたコリウールを訪れました。コリウールは海岸に面したリゾート地で、マティスがこの角度からこの絵を描いた、という看板(複製画つき)があちこちに立っていて、それを目安に散策したのを覚えています。南仏ヴァンスにはマティスのロザリオ礼拝堂があり、今度是非行ってみたいと思っています。マティス展で意外だったのは、彼が彫刻も手掛けていた、ということ。彫刻は「自分の考えを整理するため」に制作したとのこと。また、切り絵はそのデザイン性の高さに驚きました。

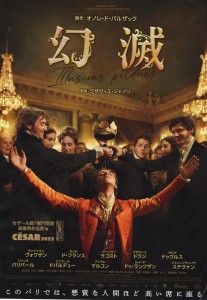

バルザック原作、グザヴィエ・ジャノリ監督の『幻滅』(ポスター)を見に行ってきました。地方都市アングレームからパリに出てきた詩人で美青年のリュシアンを主人公にした物語で、映画ではとりわけ腐敗と虚飾、偽りに満ちたジャーナリズムの世界と劇場の世界に焦点を当てて、才能を浪費し、放蕩のあげく自滅していくリュシアンの姿を描いています。彼は、最初は高邁な文学に憧れていたのが、次第に政治的信条に関わりなく新聞記事を注文に応じて書き分け、読んでもいない本を酷評することにも良心の呵責を感じなくなり、王党派の口車に乗って、リベラル派から王党派に移って仲間を裏切ったりするなど、強い意志を持つことのできない彼の弱さが浮き彫りになっています。そのあたりは原作に忠実と言えますが、彼と一緒にアングレームを出奔するバルジュトン夫人は彼への愛情を抱きながらも社交界から追放されることを恐れてやむなく彼を見捨てる、という筋立ては少しひいき目な解釈のように思えました。「幻滅」というのは、様々な次元での幻滅であり、バルジュトン夫人とリュシアンがパリの社交界の華々しい人物を目の当たりにした時、互いに対して「幻滅」を感じた、ということも含まれると思います。原作のダニエル・ダルテスがナタンに代わっていたのも少しがっかりしました(ジャーナリズムと真面目な青年たちのグループ、セナークルとの対立が省略されていたのは残念でしたが、監督によれば「ただ善なるものを撮ることに飽きていた」からとのこと)。一方、女優コラリーの魅力とリュシアンへの献身ぶりはよく描かれていました。劇場でのサクラの元締めサンガリの存在がかなり大きな位置を占めていますが(サンガリは原作には存在しない)、サンガリがお金次第で大喝采やブーイングを行う(まるで指揮者のようにサクラの面々を動かす)さまは、非常に面白かったです。映画はリュシアンが故郷の湖に入水自殺する場面で終わっていて、原作の第三部が省略されているため「話が違う」と思いましたが、長編の映画化の場合、仕方がないことかもわかりません。リュシアンを悪の道に誘い込むルストー役のヴァンサン・ラコストが単なる悪役ではなく、地方から出てきた時は彼も純情だった、という複雑な気持ちを表していて魅力的な人物になっていたと思います。リュシアン役のバンジャマン・ヴォワザンも純情だが軽薄さを持ち合わせた青年をうまく演じていました。海千山千の出版者ドリアはジェラール・ドパルデューが演じていて、適役でした。ジャノリ監督は大学でバルザック研究者フィリップ・ベルチエ氏に学んだと語っており、大学の授業が監督に影響を与えたというのは、バルザック研究者としてはうれしい限りです。2時間半に及ぶ映画でしたが、時間の長さも気になりませんでした。

バルザック原作、グザヴィエ・ジャノリ監督の『幻滅』(ポスター)を見に行ってきました。地方都市アングレームからパリに出てきた詩人で美青年のリュシアンを主人公にした物語で、映画ではとりわけ腐敗と虚飾、偽りに満ちたジャーナリズムの世界と劇場の世界に焦点を当てて、才能を浪費し、放蕩のあげく自滅していくリュシアンの姿を描いています。彼は、最初は高邁な文学に憧れていたのが、次第に政治的信条に関わりなく新聞記事を注文に応じて書き分け、読んでもいない本を酷評することにも良心の呵責を感じなくなり、王党派の口車に乗って、リベラル派から王党派に移って仲間を裏切ったりするなど、強い意志を持つことのできない彼の弱さが浮き彫りになっています。そのあたりは原作に忠実と言えますが、彼と一緒にアングレームを出奔するバルジュトン夫人は彼への愛情を抱きながらも社交界から追放されることを恐れてやむなく彼を見捨てる、という筋立ては少しひいき目な解釈のように思えました。「幻滅」というのは、様々な次元での幻滅であり、バルジュトン夫人とリュシアンがパリの社交界の華々しい人物を目の当たりにした時、互いに対して「幻滅」を感じた、ということも含まれると思います。原作のダニエル・ダルテスがナタンに代わっていたのも少しがっかりしました(ジャーナリズムと真面目な青年たちのグループ、セナークルとの対立が省略されていたのは残念でしたが、監督によれば「ただ善なるものを撮ることに飽きていた」からとのこと)。一方、女優コラリーの魅力とリュシアンへの献身ぶりはよく描かれていました。劇場でのサクラの元締めサンガリの存在がかなり大きな位置を占めていますが(サンガリは原作には存在しない)、サンガリがお金次第で大喝采やブーイングを行う(まるで指揮者のようにサクラの面々を動かす)さまは、非常に面白かったです。映画はリュシアンが故郷の湖に入水自殺する場面で終わっていて、原作の第三部が省略されているため「話が違う」と思いましたが、長編の映画化の場合、仕方がないことかもわかりません。リュシアンを悪の道に誘い込むルストー役のヴァンサン・ラコストが単なる悪役ではなく、地方から出てきた時は彼も純情だった、という複雑な気持ちを表していて魅力的な人物になっていたと思います。リュシアン役のバンジャマン・ヴォワザンも純情だが軽薄さを持ち合わせた青年をうまく演じていました。海千山千の出版者ドリアはジェラール・ドパルデューが演じていて、適役でした。ジャノリ監督は大学でバルザック研究者フィリップ・ベルチエ氏に学んだと語っており、大学の授業が監督に影響を与えたというのは、バルザック研究者としてはうれしい限りです。2時間半に及ぶ映画でしたが、時間の長さも気になりませんでした。

評判のフランス映画「パリタクシー」(ポスター)を見に行ってきました。46歳のパリのタクシー運転手シャルル(お金に困っていて、休みも取れず、免停寸前の状態)がパリ南東にある郊外の町ブリ=シュル=マルヌから94歳のマドレーヌを乗せてパリを横断する形で、パリ北西のクルフヴォアの老人介護施設まで送る、という一種のロードムービーです。途中で彼女の言うままにあちこちに立ち寄りますが、それは彼女の人生の軌跡をたどる旅でもありました。第二次世界大戦直後のアメリカ兵との燃えるような恋、彼は彼女を残してアメリカに発ってしまいますが、彼女のお腹には子どもがいました。次に知り合った男と結婚するものの、激しい暴力を振るわれ、息子にもその暴力が及んだ時、彼女は恐ろしい行為に出ます。裁判での彼女の決然とした態度(女性と子どもに暴力を振るう男は「夫」とは呼べないと主張)と彼女を理解しない裁判官たちの態度の落差が1950年代の保守的で男性優位のフランス社会を象徴していました。10数年刑に服した後も、最愛の息子はベトナムへカメラマンとして出かけて戦死するなど、彼女の人生は悲惨な人生のように見えます。しかし、それを淡々とシャルルに語るマドレーヌの顔は毅然としていて美しく、彼は次第に尊敬の念と共感を覚えていきます。それと同時に、むっつりした怒りっぽい表情から優しい表情に彼の顔つきが変わっていくのが印象的でした。最後に彼には思いがけない贈り物がもたらされ、人生の新たな出発が可能となります(何となく結末は予感していました)。

評判のフランス映画「パリタクシー」(ポスター)を見に行ってきました。46歳のパリのタクシー運転手シャルル(お金に困っていて、休みも取れず、免停寸前の状態)がパリ南東にある郊外の町ブリ=シュル=マルヌから94歳のマドレーヌを乗せてパリを横断する形で、パリ北西のクルフヴォアの老人介護施設まで送る、という一種のロードムービーです。途中で彼女の言うままにあちこちに立ち寄りますが、それは彼女の人生の軌跡をたどる旅でもありました。第二次世界大戦直後のアメリカ兵との燃えるような恋、彼は彼女を残してアメリカに発ってしまいますが、彼女のお腹には子どもがいました。次に知り合った男と結婚するものの、激しい暴力を振るわれ、息子にもその暴力が及んだ時、彼女は恐ろしい行為に出ます。裁判での彼女の決然とした態度(女性と子どもに暴力を振るう男は「夫」とは呼べないと主張)と彼女を理解しない裁判官たちの態度の落差が1950年代の保守的で男性優位のフランス社会を象徴していました。10数年刑に服した後も、最愛の息子はベトナムへカメラマンとして出かけて戦死するなど、彼女の人生は悲惨な人生のように見えます。しかし、それを淡々とシャルルに語るマドレーヌの顔は毅然としていて美しく、彼は次第に尊敬の念と共感を覚えていきます。それと同時に、むっつりした怒りっぽい表情から優しい表情に彼の顔つきが変わっていくのが印象的でした。最後に彼には思いがけない贈り物がもたらされ、人生の新たな出発が可能となります(何となく結末は予感していました)。

タクシーがヴァンセンヌ⇒パルマンティエ大通り⇒アルコル橋、コンシエルジュリ―、裁判所⇒エッフェル塔、シャンゼリゼ大通り、凱旋門⇒ヴァンドーム広場とパリの名所を回る(夜の美しい照明のパリも)のは、パリの観光案内でもあり、17区の洒落たレストランでの夕食も一度行ってみたいと思うようなレストランでした! また、パリの渋滞や今流行のトロティネットが出てきたり、パリの風物詩も盛り込まれていました。しかし何といっても、94歳のリーヌ・ルノー(シャンソン歌手であり女優)の演技の素晴らしさと、ダニー・ブーン(コメディアン)との掛け合いのうまさがこの映画の最大の見どころと言えます。また、是非パリに行ってみたい気になりました。

今年も桜の季節になりました。今年はいつもより1,2週間早く桜の開花とな

今年も桜の季節になりました。今年はいつもより1,2週間早く桜の開花とな り、先週中ごろには、満開に近くなり、「この間まで蕾だったのに、いつの間に咲いたの?」と驚くほどで、今週が見頃のようです。今日はいい天気となったこともあり、秋篠川沿いの桜並木には大勢の人々が散歩がてら桜を見に来ていました。小さな子どもを連れた親子連れや、熟年夫婦や犬の散歩をさせる人、ジョギングの若者など、様々な人たちが桜や川の土手で日向ぼっこをしている亀や鳥たち(カモガモやシロサギなど、色々な種類の鳥も生息しているそうです)を見ながらゆっくり歩いていました。坂口安吾が「桜の下には死体が埋まっている」と述べていますが、この桜はそれほど怪しげではなく、はかないながらも華やかな雰囲気を伴っていました。

り、先週中ごろには、満開に近くなり、「この間まで蕾だったのに、いつの間に咲いたの?」と驚くほどで、今週が見頃のようです。今日はいい天気となったこともあり、秋篠川沿いの桜並木には大勢の人々が散歩がてら桜を見に来ていました。小さな子どもを連れた親子連れや、熟年夫婦や犬の散歩をさせる人、ジョギングの若者など、様々な人たちが桜や川の土手で日向ぼっこをしている亀や鳥たち(カモガモやシロサギなど、色々な種類の鳥も生息しているそうです)を見ながらゆっくり歩いていました。坂口安吾が「桜の下には死体が埋まっている」と述べていますが、この桜はそれほど怪しげではなく、はかないながらも華やかな雰囲気を伴っていました。

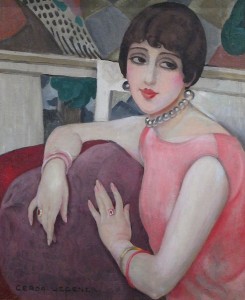

上京したついでに、Bunkamuraミュージアムで開催中の「マリー・ローランサンとモード」展(ポスター)を見に行ってきました。ローランサンは、生きる喜びを謳歌した1920年代(「狂騒の時代(レザネ・フォル)」と呼ばれている)のパリを生きた女性画家で、彼女はピンクと

上京したついでに、Bunkamuraミュージアムで開催中の「マリー・ローランサンとモード」展(ポスター)を見に行ってきました。ローランサンは、生きる喜びを謳歌した1920年代(「狂騒の時代(レザネ・フォル)」と呼ばれている)のパリを生きた女性画家で、彼女はピンクと 青のパステル調の淡い色調と優美なフォルムが特徴の女性の肖像画を描き、一世を風靡しました。《黒いマンテラをかぶったグ-ルゴー男爵夫人の肖像》(右図)もその一つです。同時代を生きたココ・シャネルの肖像画(左図)も描いていますが、

青のパステル調の淡い色調と優美なフォルムが特徴の女性の肖像画を描き、一世を風靡しました。《黒いマンテラをかぶったグ-ルゴー男爵夫人の肖像》(右図)もその一つです。同時代を生きたココ・シャネルの肖像画(左図)も描いていますが、 シャネルはこの絵を気に入らなかったそうで、引き取りを拒否したとか。シャネルは意志の強い女性で、写真でも、きりっとした表情で常に写っているので、ローランサンの描いた、華奢で頼りなげな様子の女性像とは相容れなかったのでしょう。また、当時、バレエ・リュス(ディアギレフ主宰のロシアバレエ団)がセンセーションを引き起こしましたが、プーランクが作曲し、ローランサンが衣装および

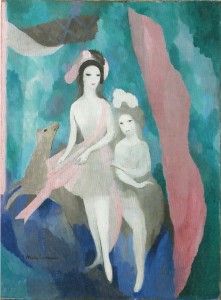

シャネルはこの絵を気に入らなかったそうで、引き取りを拒否したとか。シャネルは意志の強い女性で、写真でも、きりっとした表情で常に写っているので、ローランサンの描いた、華奢で頼りなげな様子の女性像とは相容れなかったのでしょう。また、当時、バレエ・リュス(ディアギレフ主宰のロシアバレエ団)がセンセーションを引き起こしましたが、プーランクが作曲し、ローランサンが衣装および 舞台装置を担当したバレエ『牝鹿』(Les Biches)(右図)が、1924年にバレエ・リュスによってパリで上演されました。会場でもその一部の映像が流れていて踊りを見ることができました。Bichesとは「若い娘」を意味しますが、舞台では二人の若い女性ダンサーがびったりと寄り添って踊りを披露(少しレズビアン的)していました。また、シャネルもディアギレフと親しく、ジャン・コクトーなどが演出したバレエ『青列車』では、シャネルがデザインした水着やテニスウェアを着たバレエダンサーたちが登場します(会場で映像の一部が見れました)。この時代は詩人のコクトーの他にも画家のピカソや写真家マ

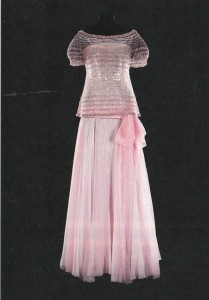

舞台装置を担当したバレエ『牝鹿』(Les Biches)(右図)が、1924年にバレエ・リュスによってパリで上演されました。会場でもその一部の映像が流れていて踊りを見ることができました。Bichesとは「若い娘」を意味しますが、舞台では二人の若い女性ダンサーがびったりと寄り添って踊りを披露(少しレズビアン的)していました。また、シャネルもディアギレフと親しく、ジャン・コクトーなどが演出したバレエ『青列車』では、シャネルがデザインした水着やテニスウェアを着たバレエダンサーたちが登場します(会場で映像の一部が見れました)。この時代は詩人のコクトーの他にも画家のピカソや写真家マ ン・レイなどがともに活躍した時代で、美術・音楽・文学・ファッションが領域の垣根を越えて結びついた時代でした。マリー・ローランサンもその一人であったと言えるでしょう。シャネルとは肖像画の問題でひと悶着あったため、個人的には親しくなかったものの、ローランサンがシャネルの服を纏うことはしばしばあったようです。さらに、1983年から30年以上にわたりシャネルのデザイナーを務めたカール・ラガーフェルドは、ローランサンからインスピレーションを受けた衣装を制作し、2011年のオートクチュール・コレクション(左写真)が、まさにそれにあたります。その意味でもローランサンの絵画が現在に至るまで多くの芸術家にインスピレーションを与え続けていると言えるでしょう。

ン・レイなどがともに活躍した時代で、美術・音楽・文学・ファッションが領域の垣根を越えて結びついた時代でした。マリー・ローランサンもその一人であったと言えるでしょう。シャネルとは肖像画の問題でひと悶着あったため、個人的には親しくなかったものの、ローランサンがシャネルの服を纏うことはしばしばあったようです。さらに、1983年から30年以上にわたりシャネルのデザイナーを務めたカール・ラガーフェルドは、ローランサンからインスピレーションを受けた衣装を制作し、2011年のオートクチュール・コレクション(左写真)が、まさにそれにあたります。その意味でもローランサンの絵画が現在に至るまで多くの芸術家にインスピレーションを与え続けていると言えるでしょう。

文化講座の聴講生のお一人、阪本さんが大阪高島屋での未生流いけばな展に作品を出展されたので、

文化講座の聴講生のお一人、阪本さんが大阪高島屋での未生流いけばな展に作品を出展されたので、 聴講生の方々と一緒に見に行ってきました(案内状)。今回のいけばな展は、未生流が生まれてから70周年ということで、大勢のお弟子さんたちの作品が一堂に会していて、壮観でした。私は「お花」を習ったことがなく、全くの素人ですが、独創的な花器に活けられた色鮮やかな花や木々の躍動感に感銘を受けました。パンフレットによれば、未生流の初代家元は「いけばなの多様性」を主張し、流儀的な「格花」、伝統様式の美しさを現代

聴講生の方々と一緒に見に行ってきました(案内状)。今回のいけばな展は、未生流が生まれてから70周年ということで、大勢のお弟子さんたちの作品が一堂に会していて、壮観でした。私は「お花」を習ったことがなく、全くの素人ですが、独創的な花器に活けられた色鮮やかな花や木々の躍動感に感銘を受けました。パンフレットによれば、未生流の初代家元は「いけばなの多様性」を主張し、流儀的な「格花」、伝統様式の美しさを現代 に応用した「新格花」、花材や花器を自由に取り合わせて活ける「新花」など多様な花型があるとのこと。阪本さんの作品は「新花」(右写真)の部類に入るもので、花器は縄文土器のような形で、黄色の花がランの一種のエピデンドラム、奥に赤いアマリリス、緑の葉はモンステラ、さらに銀色と金色のしだれ桑が奥に植え付けられている、という非常にダイナミックなものでした。ちなみに花器は抽選で決まるとか。かなり大掛かりな「いけ花」で体力を使うので、花をい

に応用した「新格花」、花材や花器を自由に取り合わせて活ける「新花」など多様な花型があるとのこと。阪本さんの作品は「新花」(右写真)の部類に入るもので、花器は縄文土器のような形で、黄色の花がランの一種のエピデンドラム、奥に赤いアマリリス、緑の葉はモンステラ、さらに銀色と金色のしだれ桑が奥に植え付けられている、という非常にダイナミックなものでした。ちなみに花器は抽選で決まるとか。かなり大掛かりな「いけ花」で体力を使うので、花をい け終わったあとは、くたくたになったそうです。色といい、形といい、鮮烈な印象を残す作品に仕上がっていました。阪本さんの作品と対になっている作品(左写真)も、激しさを感じさせるものです

け終わったあとは、くたくたになったそうです。色といい、形といい、鮮烈な印象を残す作品に仕上がっていました。阪本さんの作品と対になっている作品(左写真)も、激しさを感じさせるものです が、インドネシアのバリ島での火祭りをイメージしたものだそうです。その他にも花器が可愛らしいものやアーティスティックな作品(右写真)、「格花」の部類に入る、これもダイナミックな作品(左写真―竜をイメージしているそうです)など、様々な形式の「いけ花」に触れて、久しぶりに目の保養をすることができました。

が、インドネシアのバリ島での火祭りをイメージしたものだそうです。その他にも花器が可愛らしいものやアーティスティックな作品(右写真)、「格花」の部類に入る、これもダイナミックな作品(左写真―竜をイメージしているそうです)など、様々な形式の「いけ花」に触れて、久しぶりに目の保養をすることができました。

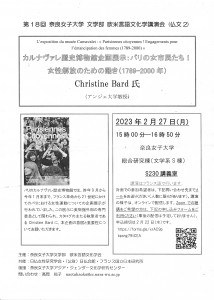

奈良女子大学で開催されたクリスティーヌ・バール アンジェ大学教授の講演会『カルナヴァレ歴史博物館企画展示:パリの女市民たち!女性解放のための動き(1789-2000年)』(ポスター)に参加しました。バール氏は昨年9月から今年1月まで、カルナヴァレ博物館で開催された特別展 Parisiennes citoyenees! を企画し、フランス革命から2000年に至る211年間のパリの女性たちの政治的・社会的・文化的活動を表す文献や絵画、写真などの展示に関わってこられました。美術展の入場者は9万人にのぼり、そのうち8割が女性だったとのこと。まず、美術館・博物館において女性がマイノリティであること(美術館のカタログなどでも男性芸術家およびその作品が90%以上を占めている。カルナヴァレの特別展でも写真家カルティエ・ブレソンや作家プルーストについては、単独の展覧会が開かれているのに対して、女性の場合、今回のように複数の女性たちにまとめられている)を指摘され、バール氏はフランスで初めて女性のための博物館をアンジェ大学に創設したそうです。

奈良女子大学で開催されたクリスティーヌ・バール アンジェ大学教授の講演会『カルナヴァレ歴史博物館企画展示:パリの女市民たち!女性解放のための動き(1789-2000年)』(ポスター)に参加しました。バール氏は昨年9月から今年1月まで、カルナヴァレ博物館で開催された特別展 Parisiennes citoyenees! を企画し、フランス革命から2000年に至る211年間のパリの女性たちの政治的・社会的・文化的活動を表す文献や絵画、写真などの展示に関わってこられました。美術展の入場者は9万人にのぼり、そのうち8割が女性だったとのこと。まず、美術館・博物館において女性がマイノリティであること(美術館のカタログなどでも男性芸術家およびその作品が90%以上を占めている。カルナヴァレの特別展でも写真家カルティエ・ブレソンや作家プルーストについては、単独の展覧会が開かれているのに対して、女性の場合、今回のように複数の女性たちにまとめられている)を指摘され、バール氏はフランスで初めて女性のための博物館をアンジェ大学に創設したそうです。

特別展のために選んだイメージ(作品)の一 部は、68年以降のフェミニズム運動をよく表すジェンダーの境界侵犯を表すもので、Gerda Wegnenerが描いた彼女の夫 Lily Elbeの肖像画(右図)[性転換手術を受けて女性になった最初の男性]がその典型となっています。それと同時に、母性・母親役割も蔑ろにはせず、分娩の苦痛から免れるための「無痛分娩」などを取り上げています。女性たちは昔から妊娠中絶の苦痛を味わってきたが、誰もそれについて言及することはなかった、戦争や拷問、処刑など残酷な場面が絵画の題材となってきたのに、中絶を扱った作品は美術館で一つも見出せない、というアニー・エルノー(昨年の文学ノーベル賞受賞者)の言葉をバール氏は引用されました

部は、68年以降のフェミニズム運動をよく表すジェンダーの境界侵犯を表すもので、Gerda Wegnenerが描いた彼女の夫 Lily Elbeの肖像画(右図)[性転換手術を受けて女性になった最初の男性]がその典型となっています。それと同時に、母性・母親役割も蔑ろにはせず、分娩の苦痛から免れるための「無痛分娩」などを取り上げています。女性たちは昔から妊娠中絶の苦痛を味わってきたが、誰もそれについて言及することはなかった、戦争や拷問、処刑など残酷な場面が絵画の題材となってきたのに、中絶を扱った作品は美術館で一つも見出せない、というアニー・エルノー(昨年の文学ノーベル賞受賞者)の言葉をバール氏は引用されました が、確かにその通りであることに今更ながら愕然としました(聖母子像は無数にあるのですが)。また、本企画展は、これまで不可視化されてきた女性たち、匿名の女性たちの集団に光を当てるもので、例えば黒人女性や女性労働者たち、娼婦、身体的にハンディのある女性たち、レジスタンス運動に参加した女性たちの写真や彼女たちが残した物も展示しているとのこと。さらに、19世紀のサン=シモン主義の女性がズボンを穿いている図像(左図)は、女性の解放を目指すサン=シモン主義の象徴とみなされてきたが、実際はサン=シモン主義を揶揄する芝居のための衣装に過ぎず、彼女たちは権力の象徴としてのズボンを穿くことはなかったというのが、非常に印象的でした(可愛いデザインなのですが、嘲笑的な場面で使われていたことになります)。政治的分野では、パリテ法(男女同数の候補者の義務化)により、女性議員の数は飛躍的に伸びたが、市長や大統領など政治の要職にはなかなかつけていないことが課題として挙げられました。

が、確かにその通りであることに今更ながら愕然としました(聖母子像は無数にあるのですが)。また、本企画展は、これまで不可視化されてきた女性たち、匿名の女性たちの集団に光を当てるもので、例えば黒人女性や女性労働者たち、娼婦、身体的にハンディのある女性たち、レジスタンス運動に参加した女性たちの写真や彼女たちが残した物も展示しているとのこと。さらに、19世紀のサン=シモン主義の女性がズボンを穿いている図像(左図)は、女性の解放を目指すサン=シモン主義の象徴とみなされてきたが、実際はサン=シモン主義を揶揄する芝居のための衣装に過ぎず、彼女たちは権力の象徴としてのズボンを穿くことはなかったというのが、非常に印象的でした(可愛いデザインなのですが、嘲笑的な場面で使われていたことになります)。政治的分野では、パリテ法(男女同数の候補者の義務化)により、女性議員の数は飛躍的に伸びたが、市長や大統領など政治の要職にはなかなかつけていないことが課題として挙げられました。

バール氏のお話でショッキングだったのが1999年にパリの有名レストラン「フーケッツ」で女性二人の入店が「男性のエスコートがない」という理由が断られたこと!女性だけだと男の客を漁りに来た「娼婦」とみなされる、という古い考えがいまだに残っていることに驚きを禁じえませんでした(店はフェミニストの抗議を受けて謝罪するのですが。。。)

以上のように、様々な領域にまたがるパリ女性の女性解放運動が多くの図像を伴ってわかりやすくまとめられ、非常に面白い講演会でした(写真は、講演中のバール氏)。企画展は大好評を博し、苦情としてはあまりにも資料が多すぎてきちんと見るには何時間もかかる、といったものだけだったとのこと。企画側としては、極右勢力からの批判を恐れたそうですが、それは全くなかったそうです。美術展の解説は感情的な表現を避け、事実だけを述べるに留めたことがその理由ではないか、とのこと。できればパリで特別展を直に見たかったと残念に思いましたが、さっそくカタログを取り寄せました。バール氏は講演に先立ち、東大寺や興福寺を訪れるなど奈良見物をし、また、京都では雪の金閣寺を見ることができて素晴らしかったと感想を述べられるなど、初めての日本訪問を心から楽しんでおられました。

以上のように、様々な領域にまたがるパリ女性の女性解放運動が多くの図像を伴ってわかりやすくまとめられ、非常に面白い講演会でした(写真は、講演中のバール氏)。企画展は大好評を博し、苦情としてはあまりにも資料が多すぎてきちんと見るには何時間もかかる、といったものだけだったとのこと。企画側としては、極右勢力からの批判を恐れたそうですが、それは全くなかったそうです。美術展の解説は感情的な表現を避け、事実だけを述べるに留めたことがその理由ではないか、とのこと。できればパリで特別展を直に見たかったと残念に思いましたが、さっそくカタログを取り寄せました。バール氏は講演に先立ち、東大寺や興福寺を訪れるなど奈良見物をし、また、京都では雪の金閣寺を見ることができて素晴らしかったと感想を述べられるなど、初めての日本訪問を心から楽しんでおられました。