BLOG

東 京の新国立劇場でオペラ『椿姫』(ポスター)の公演を見てきました。アレクサンドル・デュマ・フィスの小説『椿姫』は出版されるやベストセラーになり、劇場でもお芝居として演じられます。それを見た作曲家のヴェルディが『ラ・トラヴィアータ(道を踏み外した女)』というタイトルに変えてオペラにした作品です。初演の時は評判が芳しくなかったものの、後に内容を少し変えて上演し、成功への道を築くことになります。小説の『椿姫』では、「椿姫」ことマルグリットの死に際に恋人のアルマンは間に合わず、彼の妹の縁談と、彼自身のためにアルマンの父親から説得されて彼女が身を引いたことをその死後に分かって、後悔するという筋立てでした。それに対して、芝居では彼女の臨終の場面に彼と父親が駆けつけ、彼女の真意を知って謝る形に変わっています。マルグリットの裏切りを知ったアルマンが怒って彼女に札束を投げつける、というのも戯曲のシナリオで付け加わり、オペラは戯曲版をもとに作られています。しかも、公衆の面前でマルグリットに札束を投げつけたアルマンの行為は、周りの者だけではなく父親からも激しく非難される、という場面など、かなり道徳臭が強くなっています(小説では、マルグリットが屈辱的な目に合わされるだけに留まっています)。ブルジョワ道徳が重んじられる19世紀当時とすれば、お芝居やオペラでは道徳的な面が強められても仕方ないのかもしれません。

京の新国立劇場でオペラ『椿姫』(ポスター)の公演を見てきました。アレクサンドル・デュマ・フィスの小説『椿姫』は出版されるやベストセラーになり、劇場でもお芝居として演じられます。それを見た作曲家のヴェルディが『ラ・トラヴィアータ(道を踏み外した女)』というタイトルに変えてオペラにした作品です。初演の時は評判が芳しくなかったものの、後に内容を少し変えて上演し、成功への道を築くことになります。小説の『椿姫』では、「椿姫」ことマルグリットの死に際に恋人のアルマンは間に合わず、彼の妹の縁談と、彼自身のためにアルマンの父親から説得されて彼女が身を引いたことをその死後に分かって、後悔するという筋立てでした。それに対して、芝居では彼女の臨終の場面に彼と父親が駆けつけ、彼女の真意を知って謝る形に変わっています。マルグリットの裏切りを知ったアルマンが怒って彼女に札束を投げつける、というのも戯曲のシナリオで付け加わり、オペラは戯曲版をもとに作られています。しかも、公衆の面前でマルグリットに札束を投げつけたアルマンの行為は、周りの者だけではなく父親からも激しく非難される、という場面など、かなり道徳臭が強くなっています(小説では、マルグリットが屈辱的な目に合わされるだけに留まっています)。ブルジョワ道徳が重んじられる19世紀当時とすれば、お芝居やオペラでは道徳的な面が強められても仕方ないのかもしれません。

アルマンの父親が故郷の純真な娘(アルマンの妹)のためにアルマンと別れてくれ、と懇願する場面では、マルグリットのアルマンへの愛が真実のものであるとわかった上での説得で、しかも単に別れるのではなく、彼に未練を残さないためにも元の娼婦生活に戻るよう頼むと父親の態度は、ブルジョワのエゴが露わになるところです。ただ、オペラのこの場面のヴィオレッタ(マルグリット)と父親ジェルモンとのデュエットは素晴らしくて非常に印象に残りました。最初はアルフレード(アルマン)への愛を諦められない、と歌っていたヴィオレッタが次第にジェルモンの「天使のように清純な妹のために」という声に重なり、最後には父親の声が響き渡ってヴィオレッタが別れを決意する、というところは圧巻でした。ヴィオレッタ役のソプラノ歌手中村恵理の歌唱力、演技とも素晴らしかったばかりか、ジェルモン役のバリトン歌手グルターボ・カスティーリョの声が圧倒的で、アルフレード役のテノール、リッカルド・デッラ・シュッカを凌駕している気がしました(拍手も男性陣としては、カスティーリョの方が大きかったような気がします)。第一幕では有名な<乾杯の歌>が聞けましたし、ヴィオレッタのアリア<不思議だわ! 花から花へ」も聞かせどころでした。

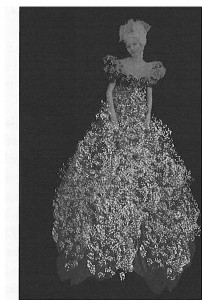

今回の公演では舞台衣装にも凝ったそうで、衣装担当はヴァンサン・ブサール。「椿姫」の衣装(赤紫のドレスに緑のスカートが覗いている)も良かったですが、「椿姫」の同業者のクルチザンヌ、フローラの衣装(左写真)が白い小花を散らしたようで素敵でした。私もモードとクルチザンヌとの関係について、プログラムに解説を書くよう頼まれ、文章を載せました(解説)。舞台装置も宴会の場面は非常に華やかで、さらにマルグリートの部屋などは、左側面に鏡が巡らされていて、人物の姿が映る(前と後ろ)も斬新でした。

今回の公演では舞台衣装にも凝ったそうで、衣装担当はヴァンサン・ブサール。「椿姫」の衣装(赤紫のドレスに緑のスカートが覗いている)も良かったですが、「椿姫」の同業者のクルチザンヌ、フローラの衣装(左写真)が白い小花を散らしたようで素敵でした。私もモードとクルチザンヌとの関係について、プログラムに解説を書くよう頼まれ、文章を載せました(解説)。舞台装置も宴会の場面は非常に華やかで、さらにマルグリートの部屋などは、左側面に鏡が巡らされていて、人物の姿が映る(前と後ろ)も斬新でした。

こうした本格的なオペラが常設劇場で度々上演されるのは東京に限られ、関西ではなかなか見れないのは残念な限りです。また、オペラの本場、ヨーロッパに行ってみたいと思いました(円安のこの頃ではなかなか難しいですが。。。)

先日、フェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール)にシェイクスピア原作、ニコライ作曲の『ウィンザーの陽気な女房たち』(ポスター)を見に行ってきました。粗筋としては、貧窮した老いぼれ貴族フォルスタッフが二人の夫人(フルート夫人とライヒ夫人)を誘惑してお金を引き出そうとするが、同じ文面のラブレターを二人に送ったため、夫人たちの怒りを買い、彼を懲らしめようとする物語です。それに加えてフルート夫人の嫉妬深い夫も懲らしめる、という妻の夫に対する復讐と、裕福なライヒ家の娘アンナを巡って三人の求婚者が登場、そのうちの一人の青年がアンナと恋仲だが貧しいために父親から結婚を反対されるものの、最後は二人が結ばれる恋愛物語も展開されます。傲慢で自惚れた男たちを女たちが巧みな策略で翻弄し、懲らしめるという痛快喜劇となっています。ただ、最後は彼らの過ちも許され、「苦しみは全部シャンパンで洗い流しましょう!」と、仲直りして終わるハッピーエンドとなっています。

先日、フェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール)にシェイクスピア原作、ニコライ作曲の『ウィンザーの陽気な女房たち』(ポスター)を見に行ってきました。粗筋としては、貧窮した老いぼれ貴族フォルスタッフが二人の夫人(フルート夫人とライヒ夫人)を誘惑してお金を引き出そうとするが、同じ文面のラブレターを二人に送ったため、夫人たちの怒りを買い、彼を懲らしめようとする物語です。それに加えてフルート夫人の嫉妬深い夫も懲らしめる、という妻の夫に対する復讐と、裕福なライヒ家の娘アンナを巡って三人の求婚者が登場、そのうちの一人の青年がアンナと恋仲だが貧しいために父親から結婚を反対されるものの、最後は二人が結ばれる恋愛物語も展開されます。傲慢で自惚れた男たちを女たちが巧みな策略で翻弄し、懲らしめるという痛快喜劇となっています。ただ、最後は彼らの過ちも許され、「苦しみは全部シャンパンで洗い流しましょう!」と、仲直りして終わるハッピーエンドとなっています。

一番ひどい目に合うのがフォルスタッフ(大きな洗濯籠に入れられて、川に流されびしょびしょになったり、ウィンザーの森で妖精役の農民たちから叩かれるなど)ですが、自分の欲望のままに行動し、喜怒哀楽をそのまま表に出して、食べて飲んでどんちゃん騒ぎをする彼の磊落さは、どこか憎めず、愛嬌たっぷりで、ブルジョワのフルート氏やライヒ氏よりも、人間味あふれている気がします。作曲家のオットー・ニコライは、ドイツ出身で、ワーグナーと同時代の作曲家ということですが、その名前は知りませんでした。ヴェルデイがシェイクスピアの同じ作品からオペラ『フォルスタッフ』をニコライのすぐ後に発表し、こちらの方が有名なようです。ニコライとヴェルディはライヴァル関係にあったとか。今回の演出では、時代を1945年~55年に時代設定され、それは演出家の粟國淳氏によれば、「世界中が(第二次大戦後の)新しい時代を作り上げている時代」「(イギリスの場合)貴族が変わらなければいけない時代」「一般庶民や女性を見直す時代」であったら、とのこと。それは現在にもつながる問題提起だと思いました。舞台装置も、スケルトンで家の外、部屋の中などが見えるようになっていました。セリフ、歌詞はドイツ語でしたが、字幕があったので問題なくオペラを楽しみことができました。歌手もオーケストラも演出家も日本人によるものでしたが、レベルの高いオペラでした。

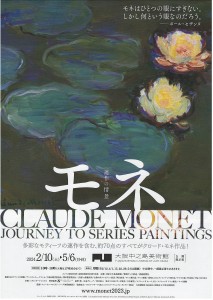

先日、大阪中之島美術館に「モネ展」(左のポスター)を見に行ってきました。印象派を代表する画家クロード・モネが、ポスターの絵の《睡蓮》にあるような連作(同じ場所、同じテーマで天候や異なる季節、異なる時間を通して「一瞬の表情や風の動き、時の移り変わりをカンバスに写し取った」)を生み出すに至るまでの過程を追った展覧会となっていました。大きく5つに分けられ、「1.印象派以前のモネ」「2.印象派の画家、モネ」「3.テーマへの集中(同じ場所を季節や天候、時刻によって

先日、大阪中之島美術館に「モネ展」(左のポスター)を見に行ってきました。印象派を代表する画家クロード・モネが、ポスターの絵の《睡蓮》にあるような連作(同じ場所、同じテーマで天候や異なる季節、異なる時間を通して「一瞬の表情や風の動き、時の移り変わりをカンバスに写し取った」)を生み出すに至るまでの過程を追った展覧会となっていました。大きく5つに分けられ、「1.印象派以前のモネ」「2.印象派の画家、モネ」「3.テーマへの集中(同じ場所を季節や天候、時刻によって 変化する様子を描く)」「4.連作の画家、モネ(四季によって風景が変わる《積み藁》など)、「5.「睡蓮」とジヴェルニーの庭」と年代順に並んでいました。モネの経歴で面白かったのは、10代の頃はカリカチュアを描いていたこと(なかなか上手でした!)。風景画家ブーダンの勧めで風景画家になったそうです。

変化する様子を描く)」「4.連作の画家、モネ(四季によって風景が変わる《積み藁》など)、「5.「睡蓮」とジヴェルニーの庭」と年代順に並んでいました。モネの経歴で面白かったのは、10代の頃はカリカチュアを描いていたこと(なかなか上手でした!)。風景画家ブーダンの勧めで風景画家になったそうです。

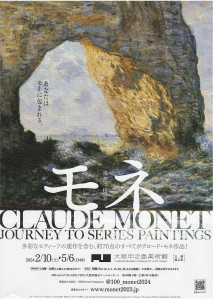

とりわけ印象に残った作品の一つがノルマンディー地方のエトルタの海を描いたもの(右のポスター)。非常に荒々しい波が岩に打ち寄せているのが迫力満点に描かれています。エトルタには25年前くらいに行ったことがありますが、ちょうど、この波で抉られた岩の左側が少し洞窟になっていて、引き潮の時には砂浜になって洞窟に入ることができます。ただ、満ち潮になると水に埋まってしまうので、満ち潮になる前に戻るよう、注意されたことを思い出しました。現在は改修されて橋ができたモン=サン=ミシェルも、それ以前は引き潮時は遠浅の海を歩けるけれども、満ち潮になると波が猛烈なスピードで押し寄せてきて、何人か溺れ死んだ、というのを耳にしたことがあります。モネの絵は、そうした荒々しい海の様相をモネが捉えていると言えるでしょう。

連作の《積みわら》(左図)は、ジヴェルニー地方の積みわらを春、夏、秋、冬と四季に渡って描いています。昨年9月末にジヴェルニーを訪れましたが、やはり同じような積みわらが畑に並んでいて、今も変わりない風景だと感銘を受けました。同時期のバルビゾン派のミレーにも積みわらの光景が描かれていますが、ミレーの場合は、積みわらの前景に農民が大きく描かれていて、人間が中心となっていること、それに対してモネの場合、自然風景がメインであることです。とりわけ、《積みわら》の夏のシリーズでは、わらのところに母親と子どもが座っているのですが、眼を凝らしてよく見ないとわからないくらい小さく、わらと人物が溶け込んだ形で描かれています。

連作の《積みわら》(左図)は、ジヴェルニー地方の積みわらを春、夏、秋、冬と四季に渡って描いています。昨年9月末にジヴェルニーを訪れましたが、やはり同じような積みわらが畑に並んでいて、今も変わりない風景だと感銘を受けました。同時期のバルビゾン派のミレーにも積みわらの光景が描かれていますが、ミレーの場合は、積みわらの前景に農民が大きく描かれていて、人間が中心となっていること、それに対してモネの場合、自然風景がメインであることです。とりわけ、《積みわら》の夏のシリーズでは、わらのところに母親と子どもが座っているのですが、眼を凝らしてよく見ないとわからないくらい小さく、わらと人物が溶け込んだ形で描かれています。

最後に有名なジヴェルニーの庭の《睡蓮》シリーズですが、ポスターの 睡蓮のようにはっきり睡蓮の花が描かれているものから、次第に水に映り込んだポプラや柳の木の影が睡蓮と重なって見える絵(右絵)、輪郭がぼんやりして定かではなくなっていく様子がわかります。これは、モネが白内障を患っていたせいともされていますが、抽象画に近づいているような気もしました。ジヴェルニーの庭には二度ほと行ったことがあり、緑の太鼓橋や柳、四季折々の花が咲き誇る庭をなつかしく思い出しました。

睡蓮のようにはっきり睡蓮の花が描かれているものから、次第に水に映り込んだポプラや柳の木の影が睡蓮と重なって見える絵(右絵)、輪郭がぼんやりして定かではなくなっていく様子がわかります。これは、モネが白内障を患っていたせいともされていますが、抽象画に近づいているような気もしました。ジヴェルニーの庭には二度ほと行ったことがあり、緑の太鼓橋や柳、四季折々の花が咲き誇る庭をなつかしく思い出しました。

モネだけではなく、ルノワールやセザンヌ、ゴッホなど印象派の画家はなぜか、日本人に非常に好まれているせいか、訪れた日も平日にも拘わらず、多くの人で賑わっていました(特に若い人が多く、ミュージアム・ショップは買い物客でごった返していました)。

モネ展鑑賞会(Mon Nara 2024年6月号)

奈良県立美術館で「漂白の画家 不染鉄」展(ポスター)が開催されているので、見に行ってきました。不染鉄は明治生まれの画家で、日本画家のもとで学び、現在の京都市立芸術大学を首席で卒業して、画家の道に進みました。ただ、戦後は奈良・正強高校の校長に就任し、画壇とは距離を置きながら画家として独自の道を進んだとのこと。「郷愁漂う村落風景」「悠然とたたずむ富士の眺望」「神聖な古寺の景観」を描いた絵や、幻想的な風景、彼の理想郷などが描かれています。ポスターの絵は《山海図絵(伊豆の追憶)》で、一時、漁師をしていた伊豆の海が前景に描かれ、後景に富士山が聳え立っていますが、山の背後にも家が並んでいて、遠近法的には少しおかしい不思議な絵となっています。不染の描く家はすべて、茶色い藁ぶきの屋根の四角い家で、この家が彼の原点なのでしょう。彼の殆どの絵は茶色の色調がベースで、海も少し緑がかった茶色となっています。海に浮かぶ岩はごつごつしたもので、海に浮かぶ白い帆の小舟も度々描かれています。

奈良県立美術館で「漂白の画家 不染鉄」展(ポスター)が開催されているので、見に行ってきました。不染鉄は明治生まれの画家で、日本画家のもとで学び、現在の京都市立芸術大学を首席で卒業して、画家の道に進みました。ただ、戦後は奈良・正強高校の校長に就任し、画壇とは距離を置きながら画家として独自の道を進んだとのこと。「郷愁漂う村落風景」「悠然とたたずむ富士の眺望」「神聖な古寺の景観」を描いた絵や、幻想的な風景、彼の理想郷などが描かれています。ポスターの絵は《山海図絵(伊豆の追憶)》で、一時、漁師をしていた伊豆の海が前景に描かれ、後景に富士山が聳え立っていますが、山の背後にも家が並んでいて、遠近法的には少しおかしい不思議な絵となっています。不染の描く家はすべて、茶色い藁ぶきの屋根の四角い家で、この家が彼の原点なのでしょう。彼の殆どの絵は茶色の色調がベースで、海も少し緑がかった茶色となっています。海に浮かぶ岩はごつごつしたもので、海に浮かぶ白い帆の小舟も度々描かれています。

《思出之記(田園部)》(右図)では、絵筆のタッチがものすごく細かく、後景は恐らく奈良の薬師寺ではないかと思われます。家や木々は非常に細かく丁寧に描かれていますが、田んぼ

《思出之記(田園部)》(右図)では、絵筆のタッチがものすごく細かく、後景は恐らく奈良の薬師寺ではないかと思われます。家や木々は非常に細かく丁寧に描かれていますが、田んぼ や道は少しぼやけていて、筆を水平にさっと動かして描いたようなイメージ。手前に文字が書かれていますが、文字が小さすぎて裸眼では読めない状態です(不染は絵葉書を友人にたくさん送っていますが、そこに書かれた字もものすごく小さくて、さぞかし読むのに苦労したのでは、と思われます)。また、彼の理想郷を描いた《落葉浄土》(左図)には、家の門の前に仁王像が二体、立っていて今にも動きそうですし、お堂には様々な菩薩が並べられていますが、建物の一番左奥の部屋には和尚さんと小僧が向かい合って座っています。現実世界に垣間見える幻想空間のような感じで、とても気に入りました。

や道は少しぼやけていて、筆を水平にさっと動かして描いたようなイメージ。手前に文字が書かれていますが、文字が小さすぎて裸眼では読めない状態です(不染は絵葉書を友人にたくさん送っていますが、そこに書かれた字もものすごく小さくて、さぞかし読むのに苦労したのでは、と思われます)。また、彼の理想郷を描いた《落葉浄土》(左図)には、家の門の前に仁王像が二体、立っていて今にも動きそうですし、お堂には様々な菩薩が並べられていますが、建物の一番左奥の部屋には和尚さんと小僧が向かい合って座っています。現実世界に垣間見える幻想空間のような感じで、とても気に入りました。

不染鉄はこれまで知らなかった画家で、この展覧会で初めて彼の作品に接しました。一見、地味だがよく見ると精緻な描写で不思議な世界が描かれていて感銘を受けました。ちなみに彼は、上村松園の息子で花鳥画で有名な上村松篁と仲が良かったそうです。

先日、「坂東玉三郎初春お年玉公演」(ポスター)を見に行ってきました。会場は昨年、開場100周年を迎えた老舗の劇場、大阪松竹座で、氷雨の降る寒い日でしたが、玉三郎ファンの大勢の観客が舞台を見に来ていました。ブログラムはまず、「口上」ということで、コロナ禍の後、公演を再開した折にこれまでに舞台で着た衣装(背が高いのでそれまでの女形の衣装が合わず、全部新しく誂えてもらったそうで、35年前からの膨大な衣装)を展示したので、今回もお見せしようと思っていたが、残念ながらアメリカのメトロポリタン美術館に現在、出展中、とのこと。1枚の着物を京都の職人さんに頼むと、手刺繍なので2年はかかるそうです。その豪華な着物が見れず、残念でした。

先日、「坂東玉三郎初春お年玉公演」(ポスター)を見に行ってきました。会場は昨年、開場100周年を迎えた老舗の劇場、大阪松竹座で、氷雨の降る寒い日でしたが、玉三郎ファンの大勢の観客が舞台を見に来ていました。ブログラムはまず、「口上」ということで、コロナ禍の後、公演を再開した折にこれまでに舞台で着た衣装(背が高いのでそれまでの女形の衣装が合わず、全部新しく誂えてもらったそうで、35年前からの膨大な衣装)を展示したので、今回もお見せしようと思っていたが、残念ながらアメリカのメトロポリタン美術館に現在、出展中、とのこと。1枚の着物を京都の職人さんに頼むと、手刺繍なので2年はかかるそうです。その豪華な着物が見れず、残念でした。 「口上」(右写真)ではさらに「女方の魅力」ということで、普通の細長い手ぬぐいを使って、いかに女らしく肩にかけるか(手ぬぐいを軽く一回転させて曲線を作る)、また扇の持ち方、回し方など滑らかな美しい曲線を作ることで、「女らしい」所作を心掛けているとのこと。現代では「男らしさ」「女らしさ」の考えが変わってきていますが、その美しい所作はマネしたいものです。

「口上」(右写真)ではさらに「女方の魅力」ということで、普通の細長い手ぬぐいを使って、いかに女らしく肩にかけるか(手ぬぐいを軽く一回転させて曲線を作る)、また扇の持ち方、回し方など滑らかな美しい曲線を作ることで、「女らしい」所作を心掛けているとのこと。現代では「男らしさ」「女らしさ」の考えが変わってきていますが、その美しい所作はマネしたいものです。

舞踊としては、京都や大阪の座敷舞として発展した上方舞で、その演奏には地唄(箏(こと)、胡弓、あるいは三絃のシンプルな編成)が使われます。まず『黒髪』は、源頼朝との恋を諦め、北条時子に妻の座を譲った辰姫が髪を梳きながら、諦めきれぬ恋心と嫉妬心に苛まれる様子が舞に託して演じられました。また、「由縁(ゆかり)の月」は、京都の島原から大阪新町に移った遊女の夕霧(27歳でこの世を去る)にちなんだ話です。思いもよらぬ男に身受けされた遊女が、それまで苦界と思っていた廓を去ることで、愛しい恋人に会うことができなくなってしまうという悲しさを、水に映る月影に寄せる、というもの。ポスターにあるような華やかな衣装を着た玉三郎は、艶やかな女の色気と悲しみを湛えていました。また、泉鏡花の『天守物語より』では、映像技術を駆使し、玉三郎演じる富姫(映像)と亀姫が共演する、趣向を凝らした演出で、その中で亀姫の玉三郎は箏を弾き、唄も披露しました。今回は、「お年玉公演」ということで、C席は1500円と安く、学生など若い人たちにも気軽にも来てもらうよう工夫したとのこと。お正月早々、能登大地震や飛行機の事故などがあって、なかなか明るい気持ちにはなれませんが、それでも玉三郎の公演は生きていく励みになったと思います。

先日、中之島公会堂でのフランス文化講座の帰りに、中之島美術館で開催中のテート美術館展(ポスター)に行ってきました。テート美術館と言えば、ラファエル前派の絵で有名ですが、

先日、中之島公会堂でのフランス文化講座の帰りに、中之島美術館で開催中のテート美術館展(ポスター)に行ってきました。テート美術館と言えば、ラファエル前派の絵で有名ですが、 今回はラファエル前派はバーン=ジョーンズの《愛と巡礼者》のみで、「光」をテーマにした作品を集めたものとなっています。まずは、「光の画家」ターナーの《光と色彩(ゲーテの理論)―大洪水の翌朝―創世記を書くモーセ》(右写真)。モーセの杖が真ん中に見え、モーセが上方にいるのがわかります。人々の顔が下方に見え、光(または水)の渦の中に巻き込まれるようなダイナミックさが感じられました。次に、ポスターにあるジョン・ブレットの《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》。光を反射した水面、画面の枠一杯に広がる水平線が自然の大きさを反映しているようでした。さらに天から射しているような光線は、神秘的な印象も与えます。一方、ゲルハルト・リヒターの《アブストラクト・ペインティング》(左写真)は、ぼやけてはっきりしないために見る者に様々なイメージ(雨で濡れた道を行きかう人や車、または水に映る木々の影など)を連想させます。また、オラファー・

今回はラファエル前派はバーン=ジョーンズの《愛と巡礼者》のみで、「光」をテーマにした作品を集めたものとなっています。まずは、「光の画家」ターナーの《光と色彩(ゲーテの理論)―大洪水の翌朝―創世記を書くモーセ》(右写真)。モーセの杖が真ん中に見え、モーセが上方にいるのがわかります。人々の顔が下方に見え、光(または水)の渦の中に巻き込まれるようなダイナミックさが感じられました。次に、ポスターにあるジョン・ブレットの《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》。光を反射した水面、画面の枠一杯に広がる水平線が自然の大きさを反映しているようでした。さらに天から射しているような光線は、神秘的な印象も与えます。一方、ゲルハルト・リヒターの《アブストラクト・ペインティング》(左写真)は、ぼやけてはっきりしないために見る者に様々なイメージ(雨で濡れた道を行きかう人や車、または水に映る木々の影など)を連想させます。また、オラファー・ エリアソンの《星くずの素粒子》(右写真)では、半透明ガラスの球体がゆっくり回転しながら光を乱反射していて、壁に映る大き

エリアソンの《星くずの素粒子》(右写真)では、半透明ガラスの球体がゆっくり回転しながら光を乱反射していて、壁に映る大き な影は地球のようにも、宇宙にも見え、壮大な空間が浮かび上がっていました。他にもブレイクやホイッスラー、モネ、カンディスキーなどの絵画や光のインスタレーションが展示されていて、「光」に特化した本展は、普通の絵画展より実験的な展覧会だと思いました。

な影は地球のようにも、宇宙にも見え、壮大な空間が浮かび上がっていました。他にもブレイクやホイッスラー、モネ、カンディスキーなどの絵画や光のインスタレーションが展示されていて、「光」に特化した本展は、普通の絵画展より実験的な展覧会だと思いました。

先日、奈良日仏協会主催の「秋の教養講座」に参加しました。今年の

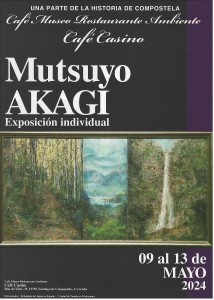

先日、奈良日仏協会主催の「秋の教養講座」に参加しました。今年の ゲストは赤木睦代さんで、中学校で美術教師を続けながら、50年にわたり牛の絵(左写真)を描いてこられ、日本各地(熊野本宮大社や上賀茂神社など)だけではなく、海外でも個展を開催され、来年はスペインのサンティアーゴ・デ・コンポステーラ(有名な巡礼の地)でも個展を開催される予定です(右はその個展のポスター)。赤木氏は田辺市出身で、熊野古道を何度も訪れたそうで、ポスターにあるように熊野古道の神秘的な自然を描いておられます。しかし、何といってもダイナミックな牛の絵が特徴で、吉野杉の板に等身大の逞しい牛(ホルスタインではなく和牛)の面構えが何とも言えません。牛の顔の太い黒い輪郭が赤

ゲストは赤木睦代さんで、中学校で美術教師を続けながら、50年にわたり牛の絵(左写真)を描いてこられ、日本各地(熊野本宮大社や上賀茂神社など)だけではなく、海外でも個展を開催され、来年はスペインのサンティアーゴ・デ・コンポステーラ(有名な巡礼の地)でも個展を開催される予定です(右はその個展のポスター)。赤木氏は田辺市出身で、熊野古道を何度も訪れたそうで、ポスターにあるように熊野古道の神秘的な自然を描いておられます。しかし、何といってもダイナミックな牛の絵が特徴で、吉野杉の板に等身大の逞しい牛(ホルスタインではなく和牛)の面構えが何とも言えません。牛の顔の太い黒い輪郭が赤 地に浮かび上がり、生命力の豊かさが感じられます。鑑賞者は、睨みつけるような牛の眼に正面から対峙し、恐らく眼を離すことができないのでは、と思わせます。残念ながら、絵があまりに大きすぎて、今回の講座では写真を見るのみでしたが、それでもその迫力がわかりました。また、禅の悟りの道筋を描いた「十牛図」(左写真)は、「俗世間の生活の中で自分を見失い、本当の自分を探しに旅に出る若者の話」だそうで、「牛」は「本当の自分」の象徴とか。「十牛図」は実物の絵を見せて頂きましたが、その精巧な描写に感動しました。学生時代に文部省からの派遣でフランスの名門、パリ国立美術学校で一年留学、マティスの弟子であった先生のもとで絵画修行をしたそうです。勤め先の中学でも生徒たちとワークショップをしたり、教師としても活躍されたようです(今は定年退職されていますが、若い頃は学校が荒れて大変だったそうです)。

地に浮かび上がり、生命力の豊かさが感じられます。鑑賞者は、睨みつけるような牛の眼に正面から対峙し、恐らく眼を離すことができないのでは、と思わせます。残念ながら、絵があまりに大きすぎて、今回の講座では写真を見るのみでしたが、それでもその迫力がわかりました。また、禅の悟りの道筋を描いた「十牛図」(左写真)は、「俗世間の生活の中で自分を見失い、本当の自分を探しに旅に出る若者の話」だそうで、「牛」は「本当の自分」の象徴とか。「十牛図」は実物の絵を見せて頂きましたが、その精巧な描写に感動しました。学生時代に文部省からの派遣でフランスの名門、パリ国立美術学校で一年留学、マティスの弟子であった先生のもとで絵画修行をしたそうです。勤め先の中学でも生徒たちとワークショップをしたり、教師としても活躍されたようです(今は定年退職されていますが、若い頃は学校が荒れて大変だったそうです)。

興味深いお話の後、赤木さんを囲んでレストラン「ア・ヴォートル・サンテ」でランチをご一緒しました(右写

興味深いお話の後、赤木さんを囲んでレストラン「ア・ヴォートル・サンテ」でランチをご一緒しました(右写 真は赤木氏)。このレストランはフランス料理で有名な店で、メインの甘鯛のポワレも絶品でしたが、特に前菜(左写真:蟹の身が入ったアボガト)が見た目にもきれいでした。さらにデザートはまず3種類、小さな器に出てきて、その後また、大きな皿に一品(赤木氏の前の皿)でてくる、というもの。店の内装も明るい南仏を思わせるもので、楽しい話においしい料理と、充実した一日を過ごすことができました。

真は赤木氏)。このレストランはフランス料理で有名な店で、メインの甘鯛のポワレも絶品でしたが、特に前菜(左写真:蟹の身が入ったアボガト)が見た目にもきれいでした。さらにデザートはまず3種類、小さな器に出てきて、その後また、大きな皿に一品(赤木氏の前の皿)でてくる、というもの。店の内装も明るい南仏を思わせるもので、楽しい話においしい料理と、充実した一日を過ごすことができました。

先日、京大の以文会主催の「秋の集い」に参加しました。今回は、平城宮跡歴史公園を訪れました(地図)。以文会会員で、奈良文化財研究所 展示企画室長の岩戸昌子さんがガイドとして参加して下さり、詳細な説明を聞きながら回っていきました。平城宮は奈良時代の天皇の住まい(大極殿)があった所で、まず第一次大極殿は朱雀門から入って、

先日、京大の以文会主催の「秋の集い」に参加しました。今回は、平城宮跡歴史公園を訪れました(地図)。以文会会員で、奈良文化財研究所 展示企画室長の岩戸昌子さんがガイドとして参加して下さり、詳細な説明を聞きながら回っていきました。平城宮は奈良時代の天皇の住まい(大極殿)があった所で、まず第一次大極殿は朱雀門から入って、 広い空間を通り過ぎて大極門をくぐり、その奥にあります。長安の都を真似て、ちょうど映画の「ラストエンペラー」に出てくる紫禁城のように大極殿の中庭には臣下の者たちがずらっと並ぶ壮大なものだったそうです。「いざない館」には奈良時代の宮廷生活がわかるいろいろな展示がありました。高貴な人の食事(右写真:アワビなど高級食材がのっています)や木簡(結構、当時の官吏の苦情なども書かれているとか)、柱の木を応用した下水管(なかなか精巧なもの)もあり、女官も官吏として働いていた(単に

広い空間を通り過ぎて大極門をくぐり、その奥にあります。長安の都を真似て、ちょうど映画の「ラストエンペラー」に出てくる紫禁城のように大極殿の中庭には臣下の者たちがずらっと並ぶ壮大なものだったそうです。「いざない館」には奈良時代の宮廷生活がわかるいろいろな展示がありました。高貴な人の食事(右写真:アワビなど高級食材がのっています)や木簡(結構、当時の官吏の苦情なども書かれているとか)、柱の木を応用した下水管(なかなか精巧なもの)もあり、女官も官吏として働いていた(単に 天皇の寵を得る女性だけではなく)そうです。平城宮は藤原宮など何度も

天皇の寵を得る女性だけではなく)そうです。平城宮は藤原宮など何度も 遷都し、最後にまた同じ地に戻ってきたそうです。遷都する場合は、柱などの建築資材はすべて解体し、次の都に持って行ったため、土台しか残っておらず、農民たちが畑にして土地を利用したため、第二次大極殿はもとの所の東側に建てられたとのこと。また、遣唐使船が復元―左写真:あいにくの雨空で曇っていました―されていましたが、一回の航海で600人が5つの船に分かれて中国まで派遣され、行きよりも帰りの方が難破する船が多かったそうです。しかし、150人もの人々が狭い船の中に閉じ込められて、

遷都し、最後にまた同じ地に戻ってきたそうです。遷都する場合は、柱などの建築資材はすべて解体し、次の都に持って行ったため、土台しか残っておらず、農民たちが畑にして土地を利用したため、第二次大極殿はもとの所の東側に建てられたとのこと。また、遣唐使船が復元―左写真:あいにくの雨空で曇っていました―されていましたが、一回の航海で600人が5つの船に分かれて中国まで派遣され、行きよりも帰りの方が難破する船が多かったそうです。しかし、150人もの人々が狭い船の中に閉じ込められて、 大変な航海だったと思います。昼食の後、第一次大極殿(右写真)を訪れました。屋根には鴟尾(しび)(右写真)が取り付け

大変な航海だったと思います。昼食の後、第一次大極殿(右写真)を訪れました。屋根には鴟尾(しび)(右写真)が取り付け られていますが、「しび」とは、古代における瓦葺宮殿や仏殿の大棟両端に取り付けられた装飾のことで、鳥の尾を模しているそうです。沓(くつ)を立てた形に似ていることから、沓形(くつがた)とも称されているようです。魚の尾の「しゃちほこ」が現れるのは、織田信長の頃からです。上に針のようなものがついているのは、鳥よけとか。瓦も、鬼瓦が出てくるのは後の方で、初めはお寺に設置されたため、蓮華の模様だったそうです。それが中国帰りの人の影響で、鬼瓦に代わっていきますが、最初は鬼の全身像(相撲取りのようにしこを踏んだ鬼)だったのが、次第に鬼の顔だけに代わったとか。大極殿には高御座(天皇が着座する玉座:左写真)もありました。平城宮をすべて復元するにはかなりの資金が必要で、まだまだ長い年月が必要なようです。普段、電車の窓からは見ていた風景でしたが、じっくり見て回ることがなかったので、非常に勉強になりました。

られていますが、「しび」とは、古代における瓦葺宮殿や仏殿の大棟両端に取り付けられた装飾のことで、鳥の尾を模しているそうです。沓(くつ)を立てた形に似ていることから、沓形(くつがた)とも称されているようです。魚の尾の「しゃちほこ」が現れるのは、織田信長の頃からです。上に針のようなものがついているのは、鳥よけとか。瓦も、鬼瓦が出てくるのは後の方で、初めはお寺に設置されたため、蓮華の模様だったそうです。それが中国帰りの人の影響で、鬼瓦に代わっていきますが、最初は鬼の全身像(相撲取りのようにしこを踏んだ鬼)だったのが、次第に鬼の顔だけに代わったとか。大極殿には高御座(天皇が着座する玉座:左写真)もありました。平城宮をすべて復元するにはかなりの資金が必要で、まだまだ長い年月が必要なようです。普段、電車の窓からは見ていた風景でしたが、じっくり見て回ることがなかったので、非常に勉強になりました。

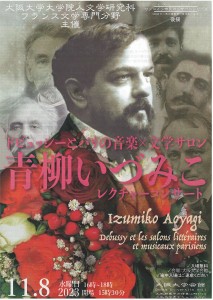

先日、青柳いづみこさんのレクチャーコンサート「ドビュッシーとパリの音楽×文学サロン」(大阪大学会館)に参加しました(チラシ参照)。青柳さんはドビュッシーを専門とする著名なピアニストであると同時に、フランス文学研究の草分けで様々な翻訳本を出版している祖父(青柳瑞穂)の影響で、フランス文学にも造詣の深い方です。今回は、19世紀の音楽家とサロンの女性との関係に焦点を当て、サロンの女性がいかに音楽家を庇護し、音楽の発展に貢献したか、についてのレクチャーがありました。ショパンコンクールやチャイコフスキーコンクールなど様々なコンクールで賞を獲ることで、一流の音楽家として認められる現代とは違い、コンクールのなかった19世紀フランスでは、著名なサロンの女主人のサロンで認められ、女主人の庇護のもとに音楽家として名を成していくパターンが通常であったそうです。こうしたレクチャーを交えながら、ショパンの「ノクターン」、フォーレの「パヴァーヌ」(連弾)、ドビュッシーの「月の光」「音と香りは夕暮れの大気に漂う」(ボードレールの詩に曲をつけたもの)、「牧神への午後への前奏曲」「六つの古代碑銘」(連弾)(2曲ともマラルメの火曜会と深く関わりがある)、レイナルド・アーンの「画家の肖像」より(プルーストとの関わり)のピアノ演奏がありました。ショパンの「ノクターン」は楽譜にはない装飾音をつけて演奏されましたが、19世紀当時はよくあったそうで、ショパンも楽譜には書かずに音を付け加えて演奏していたそうです。ちょうど、私が興味を持っているオペラ歌手ポリーヌ・ヴィアルドとショパンの親しい間柄についても説明され、ショパンは繊細な音を出すが、音が小さすぎて大ホール向きではなく、個人の屋敷のサロンがちょうど良かった、というのは改めてそうだと思いました。お話の中でとりわけ面白かったのは、オペラを作曲して初めて大作曲家と認められるということ、ショパンやフォーレには向いていなかったようで、ドビュッシーはオペラ「ペレアスとメリザンド」で成功するまでは、曲の印税も安かったようです。音楽と文学が密接に結びついた19世紀ならではの話で、ピアノの音色に酔いしれるとともに、久しぶりにピアノを弾いてみたくなりました。

先日、青柳いづみこさんのレクチャーコンサート「ドビュッシーとパリの音楽×文学サロン」(大阪大学会館)に参加しました(チラシ参照)。青柳さんはドビュッシーを専門とする著名なピアニストであると同時に、フランス文学研究の草分けで様々な翻訳本を出版している祖父(青柳瑞穂)の影響で、フランス文学にも造詣の深い方です。今回は、19世紀の音楽家とサロンの女性との関係に焦点を当て、サロンの女性がいかに音楽家を庇護し、音楽の発展に貢献したか、についてのレクチャーがありました。ショパンコンクールやチャイコフスキーコンクールなど様々なコンクールで賞を獲ることで、一流の音楽家として認められる現代とは違い、コンクールのなかった19世紀フランスでは、著名なサロンの女主人のサロンで認められ、女主人の庇護のもとに音楽家として名を成していくパターンが通常であったそうです。こうしたレクチャーを交えながら、ショパンの「ノクターン」、フォーレの「パヴァーヌ」(連弾)、ドビュッシーの「月の光」「音と香りは夕暮れの大気に漂う」(ボードレールの詩に曲をつけたもの)、「牧神への午後への前奏曲」「六つの古代碑銘」(連弾)(2曲ともマラルメの火曜会と深く関わりがある)、レイナルド・アーンの「画家の肖像」より(プルーストとの関わり)のピアノ演奏がありました。ショパンの「ノクターン」は楽譜にはない装飾音をつけて演奏されましたが、19世紀当時はよくあったそうで、ショパンも楽譜には書かずに音を付け加えて演奏していたそうです。ちょうど、私が興味を持っているオペラ歌手ポリーヌ・ヴィアルドとショパンの親しい間柄についても説明され、ショパンは繊細な音を出すが、音が小さすぎて大ホール向きではなく、個人の屋敷のサロンがちょうど良かった、というのは改めてそうだと思いました。お話の中でとりわけ面白かったのは、オペラを作曲して初めて大作曲家と認められるということ、ショパンやフォーレには向いていなかったようで、ドビュッシーはオペラ「ペレアスとメリザンド」で成功するまでは、曲の印税も安かったようです。音楽と文学が密接に結びついた19世紀ならではの話で、ピアノの音色に酔いしれるとともに、久しぶりにピアノを弾いてみたくなりました。

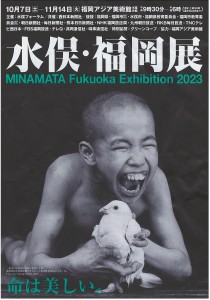

九州大学での仏文学会に出席したついでに、福岡アジア美術館を訪れました。特別展としては「水俣展」(パンフレット)がありました。パンフレットの写真の少年は「一家全員水俣病で家庭は崩壊したが、純粋無垢な笑顔を絶やさなかった胎児性水俣病の半永一光」ということで、その「無垢な笑顔」が痛々しく感じられます。「水俣展」では、水俣病発生の経過、被害者の苦しむ姿やメチル水銀を垂れ流したチッソ水俣工場との法廷闘争などが年代順に展示されていました。チッソ側の隠蔽工作には当時の科学者や政治家も関わり、水俣病の原因が工場にあることが長年否定されてきたこと、さらに患者たちが村八分にあうなど、いかに迫害されてきたかが、さまざまな写真や資料によって明らかになっています。特に印象に残ったのは、女性患者がけいれんを起こし、苦しみながら「天皇陛下万歳!」と繰り返し叫んでいる姿(天皇が患者たちの見舞いに訪れたことへの感謝の現れ)でした。恨み言を言わずに死んでいったその姿は、本当に哀れでした。また、500人もの患者の遺影がずらっと壁一面に並んでいる様子も、心に迫ってくるものがありました。こうした公害の被害者が今後、出ないことを祈るばかりです。

九州大学での仏文学会に出席したついでに、福岡アジア美術館を訪れました。特別展としては「水俣展」(パンフレット)がありました。パンフレットの写真の少年は「一家全員水俣病で家庭は崩壊したが、純粋無垢な笑顔を絶やさなかった胎児性水俣病の半永一光」ということで、その「無垢な笑顔」が痛々しく感じられます。「水俣展」では、水俣病発生の経過、被害者の苦しむ姿やメチル水銀を垂れ流したチッソ水俣工場との法廷闘争などが年代順に展示されていました。チッソ側の隠蔽工作には当時の科学者や政治家も関わり、水俣病の原因が工場にあることが長年否定されてきたこと、さらに患者たちが村八分にあうなど、いかに迫害されてきたかが、さまざまな写真や資料によって明らかになっています。特に印象に残ったのは、女性患者がけいれんを起こし、苦しみながら「天皇陛下万歳!」と繰り返し叫んでいる姿(天皇が患者たちの見舞いに訪れたことへの感謝の現れ)でした。恨み言を言わずに死んでいったその姿は、本当に哀れでした。また、500人もの患者の遺影がずらっと壁一面に並んでいる様子も、心に迫ってくるものがありました。こうした公害の被害者が今後、出ないことを祈るばかりです。

もう一つ、スペシャル企画として「福岡アジア美術館ベストコレクション」(パンフレット)の展示がありました。アジアの選りすぐりのアーティストたちの作品が展示されていました。その中で特に印象に残ったのは女

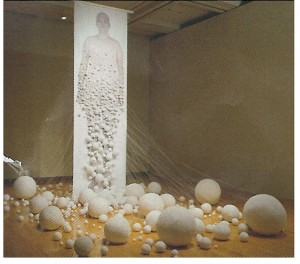

もう一つ、スペシャル企画として「福岡アジア美術館ベストコレクション」(パンフレット)の展示がありました。アジアの選りすぐりのアーティストたちの作品が展示されていました。その中で特に印象に残ったのは女 性アーティストの作品で、一つはリン・ティエンミャオの《卵 ♯3》(左写真)で、出産直後の作家を撮影した写真に、大小の糸玉が幾つも繋がっていて、それは女性が排卵する卵子を意味しているそうです。家父長社会において女性に課せられた妊娠・出産・育児という役割が、いかに束縛的なものであるかを表している、とのこと。もう一つの作品は、インドのナリニ・マラニの《略奪された岸辺》(右下写真)で、ドイツのミュラーの戯曲(ギリシア悲劇『メディア』を現代的に再解釈したもの)の舞台背景として制作されたそうです。左から右へと物語が紡がれていきますが、左のパネルには西洋から船に乗ってきた植民者の男(イアソン)が描かれています。次の2つのパネルでは、イアソンと愛を交わしたメディアは自分の国では女王でも、イアソンには束縛され、虐げられ

性アーティストの作品で、一つはリン・ティエンミャオの《卵 ♯3》(左写真)で、出産直後の作家を撮影した写真に、大小の糸玉が幾つも繋がっていて、それは女性が排卵する卵子を意味しているそうです。家父長社会において女性に課せられた妊娠・出産・育児という役割が、いかに束縛的なものであるかを表している、とのこと。もう一つの作品は、インドのナリニ・マラニの《略奪された岸辺》(右下写真)で、ドイツのミュラーの戯曲(ギリシア悲劇『メディア』を現代的に再解釈したもの)の舞台背景として制作されたそうです。左から右へと物語が紡がれていきますが、左のパネルには西洋から船に乗ってきた植民者の男(イアソン)が描かれています。次の2つのパネルでは、イアソンと愛を交わしたメディアは自分の国では女王でも、イアソンには束縛され、虐げられ る被植民者でしかないことが描かれています。ギリシア神話では、彼女を裏切ったイアソンへの復讐のためにメディアは二人の間にできた子どもを殺しますが、マラニの絵では、イアソンの血を受け継ぐ子どもを殺すことで、イアソンの束縛を断ち、解放されるという解釈になっています。さらに、最後の2枚のパネルには、ムンバイの暴動の凄惨な情景が描き込まれているそうです。西洋古代の復讐劇を通して、植民者(西洋文明)によって浸食され、暴力、破壊の対象となったインドを表すと同時に、男の暴力によって支配される女性の姿も浮き彫りになっています。どちらの作品も「父権制によって束縛される女性」をテーマにしていますが、同時に女性の力強さ、エネルギーも感じさせるものでした。

る被植民者でしかないことが描かれています。ギリシア神話では、彼女を裏切ったイアソンへの復讐のためにメディアは二人の間にできた子どもを殺しますが、マラニの絵では、イアソンの血を受け継ぐ子どもを殺すことで、イアソンの束縛を断ち、解放されるという解釈になっています。さらに、最後の2枚のパネルには、ムンバイの暴動の凄惨な情景が描き込まれているそうです。西洋古代の復讐劇を通して、植民者(西洋文明)によって浸食され、暴力、破壊の対象となったインドを表すと同時に、男の暴力によって支配される女性の姿も浮き彫りになっています。どちらの作品も「父権制によって束縛される女性」をテーマにしていますが、同時に女性の力強さ、エネルギーも感じさせるものでした。