講演会・シンポジウム

(村田がコーディネーターまたは発表者として関連している講演会・シンポジウム・研究会などの案内および報告を掲載しています。授業公開講座は教育活動のカテゴリーに掲載しています。)

2025年度

| 開催日: | 2025年10月26日(日)9時~11時 |

| 場所 | 愛知大学名古屋キャンパス |

| コーディネーター | 松村博史 近畿大学教授 |

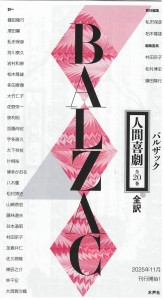

「この た び バ ル ザ ッ ク の 『 人 間 喜 劇 』 の 全 訳 版 の 翻 訳 が 水 声 社 か ら 刊 行 さ れ る こ と に な った 。 こ れ ま で も 「 バ ル ザ ッ ク 全 集 」 の 試 み は あ っ た が 、『 人 間 喜 劇 』 の 全 て の 作 品 を 網 羅す る も の で は な く 、 ま た 配 列 も 翻 訳 者 あ る い は 出 版 社 の 意 図 に よ る 恣 意 的 な も の で あ った 。 今 回 の 『 人 間 喜 劇 』 全 訳 版 は 、 バ ル ザ ッ ク 自 身 が 構 想 し た 1845 年 の 作 品 カ タ ロ グ およ び そ の 後 の 作 者 自 身 に よ る 修 正 に 基 づ く も の で 、 未 完 作 品 や 構 想 の み の 作 品 も カ タ ロ グの 順 序 通 り に 配 置 し 、 バ ル ザ ッ ク の 専 門 家 に よ る 解 題 を 加 えて い る 。 ま た こ の 全 集 で は 、バ ル ザ ッ ク 自 身 が 執 筆 し た 、 あ る い は 他 の 著 者 に 直 接 指 示 して 執 筆 さ せ た 序 ⽂ な ど を 収 録して い る こ と も ⼤ き な 特 徴 で あ る 。

本 ワ ー ク シ ョ ッ プ で は 、『 人 間 喜 劇 』 全 訳 版 刊 行 と い う 壮 ⼤ な プロ ジ ェ ク ト を 始 め る に

あ た り 、 プロ ジ ェ ク ト 責 任 編 集 者 の 一 人 で あ る 柏 木 隆 雄 、 バ ル ザ ッ ク の 作 品 群 を 構 成 す る各 情 景 ・ 研 究 の 編 集 担 当 者 ( 松 村 博 史 、 村 田 京 子 、 鎌 田 隆 行 ) が こ の 全 集 の 編 集 方 針 の 説明 と 、 そ の 意 義 に つ い て 明 ら か に す る つ も り で あ る 。

全 体 の 構 成 と して は 最 初 に 、 松 村 が イ ン ト ロ ダク シ ョ ン と して 作 家 バ ル ザ ッ ク に お け る

全 集 の 意 味 に つ い て 説 明 し 、 次 に 柏 木 が こ れ ま で の ⽇ 本 に お け る バ ル ザ ッ ク の 翻 訳 を 振 り返 り 、 今 回 の 全 訳 版 の 意 義 を 説 明 す る 。 村 田 は バ ル ザ ッ ク の 作 品 に お け る 序 ⽂ の 機 能 に つい て 分 析 し 、 鎌 田 は 未 完 作 品 群 が 『 人 間 喜 劇 』 の 形 成 に い か に 寄 与 し た か を 解 説 す る 。 会場 の 参 加 者 か ら も 貴 重 な 質 問 や 意 見 を 頂 戴 し 、 活 発 な デ ィ ス カ ッ シ ョ ン が 行 わ れ る こ と を期 待 して い る 。」(ワークショップ要旨集より)

日時:10月26日(日)9時~11時

コーディネーター:松村博史(近畿大学)

パネリスト:柏木隆雄(大阪大学・大手前大学名誉教授)、村田京子(大阪府立大学名誉教授)、鎌田隆行(信州大学)

大会については、学会HP(https://www.sjllf.org/taikai)をご参照ください。

《報告》冷たい雨の降る寒い一日でしたが、朝早くから多くの方々に参加していただきました。まず、松村先生から今回の『人間喜劇』全集が、バルザックが作成した「人間喜劇カタログ」通りの順番で小説が配置されていること、さらに未刊および未完に終わったテクストにも言及していること、バルザック自身による序文を取り上げていることなど、本全集の特色の説明がありました。次に柏木先生からは、日本におけるこれまでのバルザックの翻訳、バルザック選集についてのお話がありました。その後、村田が、ジェラール・ジュネットの『スイユ』における分析に基づき、バルザックの作品の序文がどのような機能を果たしているのかを分析しました。とりわけバルザックは、自分の作品が「不道徳」だと批判されることに敏感で、『人間喜劇』には、「不義を犯した女」よりも「有徳の女」の方が数が多いとして、具体的に登場人物の名前を挙げているのが印象に残りました。最後に鎌田先生が未完作品群を通して、バルザックがどのような小説大系を目指していたのかを、幾つかの例を通して分析されました。バルザックの「軍隊生活情景」は、23作品予定されていたのが、たった2作品しか完成できず、未完の作品のタイトルを見ると、ナポレオンの戦役が中心になっていて、バルザックはやはり、ナポレオンへの憧憬が強いロマン主義世代の作家だと改めて思いました。

《報告》冷たい雨の降る寒い一日でしたが、朝早くから多くの方々に参加していただきました。まず、松村先生から今回の『人間喜劇』全集が、バルザックが作成した「人間喜劇カタログ」通りの順番で小説が配置されていること、さらに未刊および未完に終わったテクストにも言及していること、バルザック自身による序文を取り上げていることなど、本全集の特色の説明がありました。次に柏木先生からは、日本におけるこれまでのバルザックの翻訳、バルザック選集についてのお話がありました。その後、村田が、ジェラール・ジュネットの『スイユ』における分析に基づき、バルザックの作品の序文がどのような機能を果たしているのかを分析しました。とりわけバルザックは、自分の作品が「不道徳」だと批判されることに敏感で、『人間喜劇』には、「不義を犯した女」よりも「有徳の女」の方が数が多いとして、具体的に登場人物の名前を挙げているのが印象に残りました。最後に鎌田先生が未完作品群を通して、バルザックがどのような小説大系を目指していたのかを、幾つかの例を通して分析されました。バルザックの「軍隊生活情景」は、23作品予定されていたのが、たった2作品しか完成できず、未完の作品のタイトルを見ると、ナポレオンの戦役が中心になっていて、バルザックはやはり、ナポレオンへの憧憬が強いロマン主義世代の作家だと改めて思いました。発表の後、質疑応答になりましたが、いろいろな質問が出た中でも際立っていたのが、この出版不況の時代にバルザックの『人間喜劇』の143作品を完訳することへの驚きで、果たして売れるのかという危惧も感じられました。その意味でも、この企画を立ち上げてくださった水声社に感謝の気持ちで一杯です。あまり専門的にならずに読みやすい訳を目指していきたいと思います。11月から刊行予定(毎月1冊ずつ刊行)で、第1巻は、820頁という大著となっています!

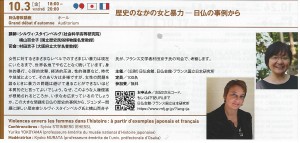

| 開催日: | 2025年10月3日(金)18時~20時 |

| 場所 | 日仏会館 |

| コーディネーター | 澤田直 立教大学名誉教授 |

《案内》女性に対するさまざまなレベルでのすさまじい暴力は現在にいたるまで、世界各地でやむことなく続いています。身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要など、時代や地域によって、そのあり方は多様ですが、女性の問題を語るときに暴力の問題は避けて通ることができないほど本質的だと言ってよいでしょう。なぜ、このような人権侵害が根絶されるどころか、いまなお広まっているのでしょうか。この大きな問題を日仏の歴史的事例から、ジェンダー問題に詳しい歴史家シルヴィ・スタインベルグ氏と横山百合子氏が、フランス文学者村田京子氏の司会で、考察します。(日仏会館HPより)

《案内》女性に対するさまざまなレベルでのすさまじい暴力は現在にいたるまで、世界各地でやむことなく続いています。身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要など、時代や地域によって、そのあり方は多様ですが、女性の問題を語るときに暴力の問題は避けて通ることができないほど本質的だと言ってよいでしょう。なぜ、このような人権侵害が根絶されるどころか、いまなお広まっているのでしょうか。この大きな問題を日仏の歴史的事例から、ジェンダー問題に詳しい歴史家シルヴィ・スタインベルグ氏と横山百合子氏が、フランス文学者村田京子氏の司会で、考察します。(日仏会館HPより)講師:シルヴィ・スタインベルグ 社会科学高等研究院教授

横山百合子 国立歴史民俗博物館名誉教授

村田は、司会役を務めることになっています。詳細は日仏会館HP(https://www.fmfj.or.jp/events/20251003.html)をご参照ください。

《報告》まず、スタインベルグ先生から近世フランスにおける性暴力の歴史についてのお話がありました。まずは、裁判記録などをもとにアンシャン・レジーム期の「強姦 (viol)」という言葉が、女性の意思に反して、男性が暴力によって強要した性行為を指し、被害者は女性に限られていること(被害者の大半が少女や結婚前の女性)を明らかにされました。身体的暴力によらないものは、司法では「誘惑(séduction)」「拉致(rapt)」と別の言葉で呼ばれていたこと、男性に対する性暴力はソドミー、すなわち神の掟に背いた罪(péché)として、別の次元での刑罰が科されたというご指摘は、非常に興味深いものでした。また、裁判記録にある犯罪事件の中で、強姦事件が少ないのは、被害者が法廷で強姦を告発しにくかっただけではなく、裁判よりも司祭や公証人の仲介によって、当事者同士の結婚や、子どもの養育費の支払いなど賠償を求める示談が多かったためとされています。さらに、近世社会では性暴力は、女性個人の尊厳を侵害するだけではなく、家族や共同体の名誉にも関わっていることなど、様々な視点からの示唆に富むご発表でした。

次に、横山先生が日本の性売買の歴史の中で、江戸時代の幕府公認の吉原遊郭を取り上げ、暴力との関連を探るご発表をされました。吉原の遊女たちが人身売買の対象となり、過酷な折檻を受けるなど、暴力を受けていたにもかかわらず、遊郭が近世社会に特有の自律的な身分集団(男性主体の集団)という性格を持つがゆえに、暴力が不可視化されてきたことを明らかにされました。とりわけ、遊女の序列化(値段の高い順番に遊女をリストにした「吉原細見」など)は、遊女たちの競争を煽り、遊女を精神的に管理し抑圧する道具になったと指摘されました。さらに遊女を描いた浮世絵や、花魁道中など華やかな催しも同じ役割を果たしているとされ、吉原遊郭を文化の場として肯定的に捉える見方に警鐘を鳴らすと同時に、文化の持つ暴力性に言及されました。

お二人のお話の後、お二人同士での質疑応答、会場の参加者との質疑応答がなされ、活発な意見交換がありました。時間が2時間と限られていたため、もう少し論議を進めたいところで時間切れになったのは、少し残念でしたが、「暴力」と「歴史」について考える有意義な一日でした。

| 開催日: | 2025年9月10日~2026年1月28日 |

| 場所 | 中之島公会堂(地下1階 第4会議室) |

| コーディネーター | 南千恵子、武市福之 |

第5期「フランス文化を学ぶ会」を開催いたします。今回は、秘密結社「十三人組」のメンバーの一人、ダンディで美男子のアンリ・マルセーと、オリエントの妖艶な美女で「金色の眼の娘」と綽名されるパキタ(左図は、パキタのモデルとなったドラクロワの絵の女性)との情熱的な愛と死の物語を読んでいきます。次に読むのは、ナポレオン軍で活躍したシャベール大佐が、アイラウの戦いで死んだとされていたのが、頭に深い傷を負ったものの、生きていて、数年後にパリに戻ってきた時から物語が始まります。彼の妻はすでに貴族の男と再婚していて、妻を取り戻そうとするシャベール大佐の闘いが描かれています。

第5期「フランス文化を学ぶ会」を開催いたします。今回は、秘密結社「十三人組」のメンバーの一人、ダンディで美男子のアンリ・マルセーと、オリエントの妖艶な美女で「金色の眼の娘」と綽名されるパキタ(左図は、パキタのモデルとなったドラクロワの絵の女性)との情熱的な愛と死の物語を読んでいきます。次に読むのは、ナポレオン軍で活躍したシャベール大佐が、アイラウの戦いで死んだとされていたのが、頭に深い傷を負ったものの、生きていて、数年後にパリに戻ってきた時から物語が始まります。彼の妻はすでに貴族の男と再婚していて、妻を取り戻そうとするシャベール大佐の闘いが描かれています。『金色の眼の娘』と『シャベール大佐』は、一方はロマン主義的な物語、他方は現実主義的な物語と、正反対の傾向の作品で、その対照的な作品世界を味わっていきたいと思います。

日時:9月10日、10月1日/8日/22日、11月12日/26日、12月10日/17日、1月14日/28日

毎回水曜日、10時20分~11時50分 会費:7000円

| 開催日: | 2025年8月30日(土)15時~17時 |

| 場所 | 近畿大学東大阪キャンパス EキャンパスA館402共同演習室 |

| コーディネーター | 松村博史 近畿大学教授 |

研究発表

村田京子「マリー・ドルヴァルとジョルジュ・サンド」

《報告》連日、猛暑が続く中、17名の方に参加して頂きました(+ズーム参加7名)。ドルヴァルの生涯、ドルヴァルとサンドとの関係、サンドの作品における女優像をみた後、ドルヴァルの恋人ヴィニーが彼女のために書いた戯曲『チャタートン』と、サンドがドルヴァルのために書いた戯曲『コジマ』を比較し、前者が大成功したのに対して、後者がなぜ失敗に終わったのか、とりわけサンドの作品がなぜ「不道徳」だと非難されたのか、について分析しました。コジマは社会的・政治的・経済的活動の場である公的空間から切り離されて、家庭に閉じ込められた妻の疎外感を口にし、「夫に守られる妻」の立場を越えて、自分の名誉は自分で守れると「個人としての自己」を主張したことが、妻の夫に対する「忘恩行為」さらには「不道徳」だと批判されたわけです。さらにサンドの『ルクレチア・フロリアニ』では、女主人公の中にサンドの理想の女優像が見られ、そこには多分にドルヴァルの姿が投影されていることを明らかにしました。

会場の皆さんからは、ドルヴァルがいかに「ロマン派劇の化身」であったか、よくわかったという感想や、19世紀前半の作家や俳優など芸術家たちの交流、その結びつきが浮き彫りになったという感想を頂きました。また、バルザックやゾラなど男性作家の小説に登場する女優はすべて、パトロンを持って贅沢な生活を送り、男の財産を蕩尽し、その身を滅ぼす娼婦的な存在として描かれているが、サンドの場合は、一貫して女優の仕事を貧しい女性が自立して生きていくための手段とみなしていることに、気づかされた、との感想をもらいました。バルザックも、ドルヴァルに彼の戯曲を演じてもらいたかったのですが、諸事情のせいでドルヴァルが彼の芝居を演じられなかったのは残念です。

| 開催日: | 2025年5月31日(土)10時~12時 |

| 場所 | 青山学院大学青山キャンパス 17号館5階 |

| コーディネーター | 松村博史 近畿大学教授 |

研究発表

松村 博史(イントロ):「『人間喜劇』全集翻訳と1845年のカタログの位置付け」

柏木 隆雄:「日本におけるバルザック全集と水声社版『人間喜劇』刊行の意義について」

村田 京子:「『人間喜劇』における序文の機能について」

鎌田 隆行:「『人間喜劇』における未完作品について」

《報告》大雨と強風が吹き荒れる寒い一日での研究会でした。まず、松村氏が今回の全集が、バルザック自身の作品カタログに載っている順番通りに作品が並べられていること(未完、および未刊の作品も含む)、バルザック自身の手による序文(他人名義でもバルザックが眼を通した序文も含む)も掲載していることを大きな特徴として挙げた後、柏木氏がこれまでの日本におけるバルザック作品の翻訳、およびバルザック全集について、戦前から現在までを網羅する形で紹介しました。次に村田が、ジェラール・ジュネットの『スイユ』の序文の機能の定義に基づいて、バルザックの序文を様々な形で分析しました。最後に鎌田氏がバルザックのおける未刊作品についての説明の後、『人間喜劇』の未完結性について、「完成のダイナミズムのために未完成」であるという指摘がありました。質疑応答が活発になされましたが、本番でのWSでは、発表の時間をもう少し切り詰めて、会場との意見交換の時間を多くとろうということになりました。どうしても皆、話過ぎるようです...

| 開催日: | 2025年6月1日(日)9時~11時 |

| 場所 | 青山学院大学青山キャンパス |

| コーディネーター | 吉川佳英子 愛知工業大学教授 |

アンジェ大学教授のクリスティーヌ・バール氏は、フェミニスト歴史学者で、主著にDictionnaire des féministes, France XIIIe siècle au XXIe siècle(PUF, 2017)、Une histoire politique du pantalon,(Seuil,

2010 /2014)などがある。氏は「⼥性解放」をめぐる企画展(2022年9⽉-2023年1⽉)をカルナヴァレ博物館で主宰し、2023年3⽉には⽇仏会館の招聘により⽇仏⼥性研究学会主催の国際⼥性デー記念シンポジウムでズボンの歴史とフェミニズム運動について講演した。Une histoire politique du pantalon が、1800 年制定の⼥性のズボン着⽤禁⽌条例の廃⽌(2013 年1 ⽉)を政府に促すきっかけとなったことは、フランスのメディアでも⼤きく取り上げられた。今回、我々はバール⽒のUne histoire politique du pantalon の翻訳を⼿がけ、アンスティチュ・フランセの翻訳出版助成を得て、法政大学出版局から刊行(『ズボンの政治史』)の予定となっている。

①新實五穂(お茶の水大学准教授)「警察条例と女性の異性装」:19世紀のフランスでは、服装を介して性や職業、⾝分を偽る⾏為は、法令で禁じられていた。特にパリ警視庁が1800 年11 ⽉7⽇に発令した警察条例は、健康上の理由から医者に特別な許可を得た場合を除き、⼥性が異性装をする⾏為を禁じたものだ。違反者は警察に逮捕され、罰⾦刑や五⽇以下の拘留刑に処せられたとされる。本発表では、パリ警視庁に「異性装」の項⽬で所蔵されている資料にはどのような内容のものがあるのかについて明らかにし、警察条例が発令されている状況下で、⼥性による異性装がいかなる理由で⾏われたのかを考察する。そして⼥性による異性装の動機には、社会的な制約に基づく受動的な側⾯があったことを⾔及したい。

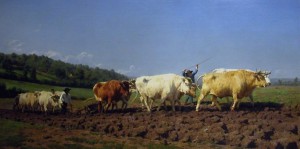

②村⽥京子(大阪府立大学名誉教授)「男装の画家ローザ・ボヌール」:ローザ・ボヌール(1822-1899)は、フランスのみならず、ヨーロッパやアメリカでも⾼い評価を得た⼥性画家である。19世紀当時の⼥性画家の⼤半が肖像画や静物画、⾵俗画など「家庭の領域」に属するものを題材とした⼩さなサイズの絵を描いたのとは異なり、ボヌールは動物画家として、畑を耕す⾺や⽜、野⽣動物を⼤きなカンバスにダイナミックに描き出し、批評家からは「男性的な逞しさ」に溢れていると評された。さらに彼⼥はズボンを穿いた画家としても有名で、警察が発⾏した彼⼥の「異性装許可証」が残されている。なぜ彼⼥がズボンを穿いたのか、その理由を探ると同時に、家⽗⻑的なフランス社会において、⼥性の連帯を⽬指した彼⼥の⽣き⽅に焦点を当てていきたい。

③西尾治子(日仏女性研究学会代表)「ジョルジュ・サンドの異性装文学:性を装うヒロインたちの表象」:サンドは、男性の専売特許とされていた都市空間にズボンとフロックコート姿で現れ社会的禁忌に挑戦し、バルベイ・ドールヴィイやゴンクール兄弟、ドーミエから « Les Bas-bleus »と揶揄された。されど、サンドの「異性装文学」(Bard、Une histoire politique du pantalon, p.189)には、社会のくびきに抗する異性装の女性たちが登場する。本発表では、サンドがパリ警視庁発行の異性装許可証なしで男装をした理由を哲学小説『スピリィディオン』に探るとともに、初期作品群に前景化されている異性装の女性たちの表象を浮き彫りにしたい。

《報告》朝9時からという早朝の開催にも拘わらず、思ったより多くの方々に参加して頂きました。コーディネーターの吉川さんが、日本のズボン史にも触れながら、バール氏の経歴および『ズボンの政治史』の説明があった後、新實さんから、1800年の異性装禁止の警察条例や、それに関わる文書について、丁寧な説明がありました。男性の異性装に関する文書もありますが、男性の場合は同性愛への疑いなどセクシュアルなものとして、女性の場合は、ズボンを穿くことは男の力を簒奪することと、捉えられたようです。次に村田がローザ・ボヌールが家父長的な社会において、画家としてどのように自立していったのか、彼女のダイナミックな動物画に対する当時の批評家たちの言説、サンドとの関わり(二人とも「名誉男性」として天分を称えられた)、ビー城での女性たちの共同生活について述べました。最後に西尾さんが、ジョルジュ・サンドの異性装、彼女の作品における異性装の女性像を紹介した後、女性が一人も登場しない『スピリディオン』で、女性の不在こそが「物語の異性装」だと締めくくり、サンドの「異性装文学」の全体像を明らかにしました。発表の後の質疑応答では、「ズボン」がなぜ権力の象徴になっているのか、という質問から、「ベルばら」のオスカルについてのフランスでの反響など、様々な観点からの質問があり、会場が盛り上がりました。

ワークショップの報告については、cahier36をご覧ください(pp.5-10)

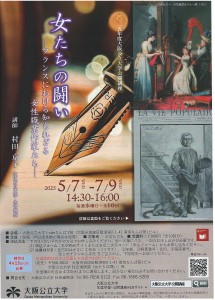

| 開催日: | 2025年5月7日~7月9日(水) |

| 場所 | 大阪公立大学 I-site なんば 2階 |

| コーディネーター | 大阪公立大学 社会連携課 |

《案内》大阪公立大学公開講座として、下記の講座を開催予定です。

《案内》大阪公立大学公開講座として、下記の講座を開催予定です。テーマ:「女たちの闘い―フランスにおける知られざる女性職業作家たち」

日時:2025年5月7日~7月9日 毎週水曜日 14時30分~16時(全10回)

昨年の朝ドラで日本の法曹界の草分け的な女性を主人公にした「虎と翼」が大変な評判を呼びました。今年度は、フランスにおける女性職業作家の草分け的な人たちを取り上げてみたいと思います(そのうちの一人は画家を取り上げました)。

フランスにおいて、職業作家が登場するのは大革命後の19世紀からで、当時、少数ながら、女性職業作家が存在していました。本講座では、日本ではあまり知られていない女性作家に焦点を当て、彼女たちが男性中心の文壇においてどのように闘ってきたのか、そしてどのような作品を生み出したのかを探っていきたいと思います。

取り上げるテーマは、「スタール夫人は、なぜナポレオンの怒りを買ったのか」、「国王の養育掛ジャンリス夫人」、「女性ジャーナリストの草分け―デルフィーヌ・ド・ジラルダン」、「労働者階級の作家-フロラ・トリスタン」、「男装の画家-ローザ・ボヌール」です(詳細は大阪公立大のサイトhttps://www.omu.ac.jp/lifelong-learning/course/event-05206.htmlをご覧ください)。興味のある方は是非、ご参加ください。

2024年度

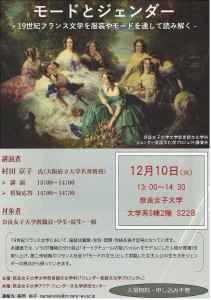

奈良女子大学ジェンダー言語文化学プロジェクト 講演会

| 開催日: | 2024年12月10日(火)13時~14時30分 |

| 場所 | 奈良女子大学 文学系S棟2階 S228 |

| コーディネーター | 高岡尚子 奈良女子大学教授 |

《案内》下記の通り、講演会(奈良女子大学言語文化学科主催)を開催いたします。

《案内》下記の通り、講演会(奈良女子大学言語文化学科主催)を開催いたします。タイトル:「モードとジェンダー 19世紀フランス文学を服装とモードで読み解く」

講師:村田京子

日時:2924年12月10日(火)13時~14時半

場所:奈良女子大学 文学系S棟2階 S228

19世紀フランス文学において、服装は職業・生活・習慣・性格を表す記号となっています。本講演では、ゾラの『獲物の分け前』(「オートクチュールの祖」ウォルトをモデルにした人物が登場)を取り上げ、第二帝政期のフランス社会で「モードの女王」として君臨した女主人公の生き方をジェンダーの視点から探っていきます(詳細はポスター参照)。入場は無料で、申し込み不要ですので、関心のある方は是非ご参加ください。(https://koto.nara-wu.ac.jp/gender/)

《報告》12月の少し冷たい空気ながら晴天に恵まれ(紅葉はまだ残っていました!)、無事講演会を終えることができました。予想をはるかに超える、75名の方が参加して下さいました(大学のジェンダーの授業の一環でもあったので、奈良女子大の学生さんと、一般の社会人の聴講生の方で、遠くからわざわざ参加して下さった方もいて、感謝!です。さらにオンライン受講生が15名)。講演では、パワーポイントファイルを使って、ゾラの『獲物の分け前』を主人公の服装に注目して分析しました。こうした分析を通して、オスマンのパリ改造における土地収用をめぐるサカール(女主人公ルネの夫)の画策や陰謀を背景にした小説において、彼を始めとする男たちに搾取されるルネの姿を浮き彫りにしました。1時間の講演の後には様々な視点からの質問がなされ、本当に有意義な一日となりました。若い学生さんとの接触も久しぶりで、とても刺激になりました(さらに後で、有志の皆さんと駅前の和菓子屋さんでおいしいお菓子を頂きながら、おしゃべりをしました)。

| 開催日: | 2024年9月18日(水)~ |

| 場所 | 中之島中央公会堂(B1階 第4会議室) |

| コーディネーター | 武市福之、南千恵子 |

第4期「フランス文化を学ぶ会」を開催いたします。今回は、バルザックの『ラブイユーズ』を取り上げ、パリとフランスの地方都市イスーダンで繰り広げられる物語を読んでいきます。この小説には、ナポレオン軍の兵士として目覚ましい活躍をした後、ナポレオンの失脚によって身を持ち崩していくフィリップの悪役ぶりが描かれる一方、弟のジョゼフが偉大な画家になっていく過程(ジョゼフは、ロマン派の画家ドラクロワがモデルとなっています)や、地方に住む独身男(ジャン=ジャック)の生活も描かれています。その他にもタイトルとなった「ラブイユーズ」(挿絵)という美貌の女性が登場し、二人の兄弟の母親アガトの長男への偏愛ぶりが詳細に描かれるなど、様々な社会の側面があぶりだされています。歴史的観点だけではなく、現在の視点からもバルザックの小説をじっくり読んでいきたいと思っています。

第4期「フランス文化を学ぶ会」を開催いたします。今回は、バルザックの『ラブイユーズ』を取り上げ、パリとフランスの地方都市イスーダンで繰り広げられる物語を読んでいきます。この小説には、ナポレオン軍の兵士として目覚ましい活躍をした後、ナポレオンの失脚によって身を持ち崩していくフィリップの悪役ぶりが描かれる一方、弟のジョゼフが偉大な画家になっていく過程(ジョゼフは、ロマン派の画家ドラクロワがモデルとなっています)や、地方に住む独身男(ジャン=ジャック)の生活も描かれています。その他にもタイトルとなった「ラブイユーズ」(挿絵)という美貌の女性が登場し、二人の兄弟の母親アガトの長男への偏愛ぶりが詳細に描かれるなど、様々な社会の側面があぶりだされています。歴史的観点だけではなく、現在の視点からもバルザックの小説をじっくり読んでいきたいと思っています。日時:9月18日/25日、10月9日/23日、11月13日、12月25日、1月15日/22日/29日、2月12日

毎回水曜日、10時20分~11時50分(10回、会費7000円)

《報告》9月18日に無事、第1回の講座を終えました。9月の中旬になってもまだ真夏が続いているようで、外に出ると眩しい太陽の光と暑さで、ふらっとしそうです。その中、大勢の方が中之島公会堂に集まって下さいました。7月の公開講座以来の再会の方もいれば、2年ぶりの再会の方もいて、皆さまの元気な顔をみてうれしさも倍増しました。コロナ禍もほぼ過去のものとなり、海外旅行に出かける方もいて、皆さまの活発な動きも戻ってきたようです。今日の講座では、『ラブイユーズ』の時代背景や、タイトルの変遷など、物語の前置きの部分を見ていきました。これまで取り上げてきた作品(『ゴリオ爺さん』『あら皮』)は、パリを舞台にした物語でしたが、今回はイスーダンという地方都市を舞台にしたもので、地方がどのように描かれているのかを見ていきたいと思っています。

2月12日に無事、10回の講座を終えました。期間中には、厳寒の日もあり、ご高齢の方もいらっしゃるので私も含めて皆さまが風邪やインフルエンザ等にかからないように心配していましたが、半数近くの方が皆勤ということで、寒い中、わざわざお越しいただき、感謝にたえません。私も久々に『ラ・ラブイユーズ』を読み返し、長男への偏愛を死ぬまで捨てきれない母親のアガトの他にも、フィリップの冷酷な悪漢ぶり、愛人に騙されていてもすがらざるを得ない中年独身男の性(サガ)など、現代にも通じる人間のサガが描かれていると思います。

| 開催日: | 2024年5月15日~7月17日 |

| 場所 | 大阪公立大学 I-site なんば 2階 |

| コーディネーター | 大阪公立大学 社会連携課 |

《案内》大阪公立大学公開講座を下記の通り、開催予定です。

《案内》大阪公立大学公開講座を下記の通り、開催予定です。テーマ:「絵画を通して読み解くフランス文学」

日時:2024年5月15日~7月17日 毎週水曜日 14:30~16:00

フランス文学と造形芸術の関わりは深く、画家、彫刻家を主人公とする芸術家小説が数多く見出せます。しかし、小説の人物描写において絵画の比喩が使われるようになったのは、「芸術の大衆化」が実現された19世紀以降です。本講座では、19世紀の作家と芸術家の親密な関係を考慮に入れながら、小説の中で言及される絵画や彫像を手がかりに、19世紀フランス文学を読み解いていきます。

取り上げる作品は、バルザック:『金色の眼の娘』『ラ・ラブイユーズ』『毬打つ猫の店』『知られざる傑作』『ラ・ヴェンデッタ』『砂漠の情熱』『従妹ベット』、ゴーチエ:『金羊毛』『カンダウレス王』、デボルド=ヴァルモール:『画家のアトリエ』、ゾラ:『ナナ』(詳細はチラシをご覧ください)

本講座では、日本語翻訳を使いますので、フランス語が読めない方も誰でも参加できます。興味のある方はふるってご参加下さい。詳しくは大学のサイト(https://www.omu.ac.jp/lifelong-learning/course/event-03955.html)をご覧ください。

《報告》10回の公開講座、無事に終えることができました。最初はアンケートに「難しい」というお声もありましたが、次第に皆さん、話の流れについて下さるようになり、多くの質問、感想、ご指摘などを寄せてもらいました。内容をつい詰め込み過ぎて、時間オーバーになり、最後は大急ぎでお話をしたこともあって、聴講生の方々を疲れさせてしまったかもしれません(大いに反省)。大学のスタッフの方のご尽力もあり、パワーポイントファイルをすべて印刷、配布して頂き、それで非常にわかりやすくなったと大変好評でした。スタッフの方々、ありがとうございます。また、暑い中、I-siteまで来ていただき、熱心に聞いて下さった参加者の皆さまに感謝いたします。今回は90名の方に参加して頂きましたが、私の方も皆さまの前でお話することで、大きな刺激となりました。来年も別のテーマで公開講座を行う予定ですので、その折にまた、皆さまとお会いできれば幸いです。

2023年度

| 開催日: | 2024年3月30日(土)10時~12時 |

| 場所 | 東京ウィメンズプラザ&オンライン |

| コーディネーター | 西尾治子 日仏女性研究学会代表 |

《案内》今年2月に刊行されたばかりの著書『働く女たちの肖像』(現代書館)の著者、永澤桂さんが、下記のテーマで発表を行う予定です。興味のある方は次のサイトからお申込み下さい(https://sites.google.com/view/sfjefemmes/#h.dq7anz7e8koh)(参加は無料)

《案内》今年2月に刊行されたばかりの著書『働く女たちの肖像』(現代書館)の著者、永澤桂さんが、下記のテーマで発表を行う予定です。興味のある方は次のサイトからお申込み下さい(https://sites.google.com/view/sfjefemmes/#h.dq7anz7e8koh)(参加は無料)報告者:永澤桂(女子美術大学・横浜国立大学非常勤講師):「美術とジェンダー:労働する女性の表象―お針子、バレエ・ダンサーを中心に―」

コメンテーター:村田京子(大阪府立大学名誉教授)

司会:西尾治子(日仏女性研究学会代表)

発表要旨:17世紀から19世紀において、女性たちの営みは、当時の社会規範である「良妻賢母」の枠組みのなかで大きく制限されていました。女性たちには、主に家庭内での仕事である家事や育児、家政が期待されていましたが、その中でも針仕事は特に重要とされていました。一方で、縫製業に携わる女性や、バレエ・ダンサーなど労働者階級の女性たちにも、当時の男性による「視点」から、芸術の領域においてさまざまに表象されました。特にお針子は「グリゼット」として知られますが、しばしば売春業と関連付けられました。また、貧しい階層出身のバレエ・ダンサーは、副業として影の世界に身を置くこともありました。男性画家たちは、当時の社会的偏見やジェンダー観念に影響されながら、こうした働く女性たちをどのように描写したのでしょうか。女性の労働を描いている彼らの作品には、社会の裏側に潜む現実を見逃すことなく捉えているものがあります。本発表では、特にお針子やバレーダンサーに焦点を当て、これらの女性たちの仕事の裏にある側面を、印象派の巨匠たちの絵画を通して探求し、ジェンダーの視点から解釈します。また、知られざる画家・ヴュイヤールの作品など、日本では、一般的に親しまれていない絵画も紹介いたします。

《報告》永澤さんは、主に19世紀フランスの絵画において「働く女性」がどのように描かれているのか、女子教育や当時の社会的背景を考慮に入れながら、ジェンダーの視点から丁寧に分析されました。良妻賢母を目指す女子教育において、針仕事が重要な位置を占めることを18世紀のシャルダンの絵画をもとに話をされた後、19世紀後半のカイユボットの《田舎の肖像》を取り上げられました。カイユボットの絵には4人の女性が描かれ、3人が針仕事、1人が読書をしていて、19世紀当時、読書をする女性は「怠惰」とみなされてきたが、この絵では針仕事と読書が同価値に位置付けられているとのことでした。また、ドガの《舞台稽古》などで描かれる踊り子は低賃金のため売春を余儀なくされ、「見られる客体(欲望の対象」となり、踊り子を見る男性は「見る主体(欲望・支配の眼差し)」となっていること、さらに踊り子に付き添う母親は娘を売り出す存在として描かれていることを明らかにされました。また、縫製業に女性たちに関しては、「グリゼット(お針子)」は「性の対象」と見なされていたが、19世紀末のヴュイヤールの絵ではお針子たちが真剣に働く様子が肯定的に描かれていて、新しい視点が見出せる、とのことでした。その他にもドガのアイロンをかける洗濯女など、労働者階級の女性を描いた絵画の紹介がありました。

私からのコメントとしては、カイユボットの読書をしている女性が老女であり、読書が「怠惰の象徴」「危険」であるのは若い娘にとってではないか、という指摘をしました。また、ドガの踊り子の絵では、永澤さんも著書で指摘しているように、踊り子の顔が「猿のように」醜く描かれており、それは「劣った存在」だとドガ自身が思っているためだとされているが、それはドガの女性蔑視の表れではないか、と指摘しました。それに対して、「性を売り物にしている女性」へのドガの冷たい視線だというお答えでした。最後にヴュイヤールの女性の労働者を肯定的に描く絵は、彼自身の母親が経営する縫製工房で母と姉の仕事を描いている、という特殊な家庭環境のせいではないか、「時代の先取り」であるが、一般的に女性労働者を肯定的に描くようになるのは、いつ頃か、という質問をしました。それについてはまだ明確ではないそうです。会場からもいろいろな質問が出て、非常に有意義な報告会であったと思います。

| 開催日: | 2024年3月22日(金)14時~17時 |

| 場所 | 近畿大学東大阪キャンパス EキャンパスA館402共同研究室 |

| コーディネーター | 松村博史 近畿大学教授 |

岩村和泉:『あら皮』における共感―自然法と社会法の間で

村田京子『モードで読み解くフランス文学』(水声社、2023年)の書評(佐久間隆)

| 開催日: | 2023年10月11日(水)より |

| 場所 | 中之島公会堂 |

| コーディネーター | 武市福之、南千恵子 |

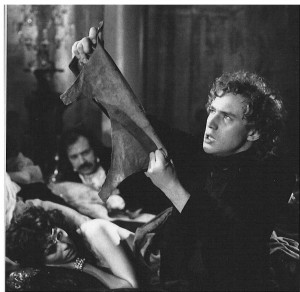

第三期「フランス文化を学ぶ会」では、第二期の会で最後まで読めなかったバルザックの『あら皮』を引き続き、読んでいきます。『あら皮』(1831)[左写真は『あら皮』の映画の一部]は、バルザックが「バルザック」という名のもとで書いた2番目の作品(一番目が『ふくろう党』)で、フランス革命、ナポレオン帝政、王政復古を経て1830年の7月革命が起こった直後に執筆され、当時のフランス社会で行き場をなくした青年たちの屈折した心境が赤裸々に描かれていると同時に、バルザックの人生哲学が色濃く刻まれた作品となっています。この小説に因んで、« se rétrécir [diminuer] comme une peau de chagrin »(あら皮のように縮む⇒徐々に減ってついにはすっかりなくなる)という表現が現在でも良く使われています。第二期から少し時間が経っているので、これまで読んできた部分も復習しながら、じっくりと読んでいきたいと思います。

第三期「フランス文化を学ぶ会」では、第二期の会で最後まで読めなかったバルザックの『あら皮』を引き続き、読んでいきます。『あら皮』(1831)[左写真は『あら皮』の映画の一部]は、バルザックが「バルザック」という名のもとで書いた2番目の作品(一番目が『ふくろう党』)で、フランス革命、ナポレオン帝政、王政復古を経て1830年の7月革命が起こった直後に執筆され、当時のフランス社会で行き場をなくした青年たちの屈折した心境が赤裸々に描かれていると同時に、バルザックの人生哲学が色濃く刻まれた作品となっています。この小説に因んで、« se rétrécir [diminuer] comme une peau de chagrin »(あら皮のように縮む⇒徐々に減ってついにはすっかりなくなる)という表現が現在でも良く使われています。第二期から少し時間が経っているので、これまで読んできた部分も復習しながら、じっくりと読んでいきたいと思います。日時:10月11日、11月1日/8日/29日、12月13日/20日、1月10日/24日、3月13日/27日

毎回水曜日、10時20分~11時50分(10回、会費 7000円)

《報告》10月11日:今年は5月から7月まで大阪公立大学の公開講座を開催したため、「フランス文化を学ぶ会」は半年ぶりの開催となりました。公開講座に参加された4名の方々が新たに加わり、総勢25名となりました。10月の初めまで夏の暑さが続きましたが、このところ急に寒くなり、秋がなくなって冬が来たような感覚です。ただ、初回当日は、秋晴れの気持ちの良い天気に恵まれました。新しく加わられた方がいらっしゃるので、今回は「復習」ということで、バルザックの『人間喜劇』の構造や19世紀当時のフランス社会について、さらに『あら皮』が「幻想文学」のジャンルに入ることから「幻想文学」についてのお話をしました。会が終わった後では、参加者の皆さまと昼食を取りながら、私のフランス滞在の話や近況報告などで盛り上がりました。久しぶりに皆さまのお元気な顔が見られて、楽しいひと時でした。

3月27日:10回にわたる『あら皮』の読書会、無事に最後まで読了することができました。最終回ということで、「あら皮」が何を意味するのか、リアリスティックな分析(肺結核で死ぬ主人公の肺細胞の象徴)や幻想文学的側面(神秘的、哲学的要素)の分析など、これまでの研究者たちの様々な解釈を紹介しました。とりわけ、ヘイワードの「あら皮=魔法の鏡」という解釈(鏡に映った自分の顔の皮膚―年を取るにつれて皺がよって皮膚が縮んでいく―の象徴)は、皆さん、頷きながら聞いておられました。最後まで熱心に聞いて下さった皆様には感謝の念で一杯です。また、9月の再会(バルザックの『ラ・ラブイユーズ』を読む予定)を楽しみにしています。

| 開催日: | 2023年5月17日~7月19日 |

| 場所 | I-site なんば |

| コーディネーター | 大阪公立大学社会連携課 |

《案内》大阪公立大学公開講座を下記のように開催予定です。

《案内》大阪公立大学公開講座を下記のように開催予定です。テーマ:「モードを通して読み解くフランス文学」

開催日時:5月17日~7月19日、毎週水曜日 14時30分~16時 (全10回)

フランスは、ルイ14世時代から「文化の中心」となり、パリは「モードの首都」として現在も威光を放っています。文学において服装が詳細に描写されるようになるのは、19世紀になってからで、「近代小説の祖」と称されるバルザック以降となります。バルザックは服装を職業・生活・思想・性格を表す記号とみなして小説に反映させ、次に続く作家たちもそれに倣いました。本講座では服装を手がかりに、19世紀フランス文学を読み解いていく予定です。

取り上げる作品はバルザック(『ふくろう党』『幻滅』『骨董室』『カディニャン公爵夫人の秘密』)、ジョルジュ・サンド(『アンディヤナ』)、ゾラ(『獲物の分け前』『ボヌール・デ・ダム百貨店』)、ゴンクール兄弟(『シェリ』)です(詳細はプログラムをご参照下さい)。

本講座では、文学テクストは日本語訳を使ってお話をしますので、フランス語ができない方も受講できます。興味のある方はふるって次のサイトまで、お申し込みください(https://www.omu.ac.jp/lifelong-learning/course/event-01658.html)。

《報告》5月24日:5月17日に初回の講座が始まり、70名を越える方々にご参加頂きました。初回は、時間通りに収めようと、早口になってしまい、「もう少しゆっくりお願いします」という声も聞かれ、2回目は少しペースダウンを努めました。2回目は「男装の麗人」と呼ばれるジョルジュ・サンドの作品を取り上げましたが、ロマン主義時代の理想の女性像(「はかない女性」のイメージ)や、変装が女主人公もたらした影響、そして男性服からきた女性用狩猟服(アマゾン)が女性を自立した生き方に導く女性解放に繋がっていることに触れました。会場の方からは「女性解放に至るには時間がかかりますね」という感想を頂きました。とりわけジェンダー指数の低い日本の場合、ジェンダー平等はまだまだ道遠し、というところでしょうか。

7月19日:5月から始まった10回にわたる本講座も本日が最後となりました。本講座ではフランス革命を扱ったバルザックの『ふくろう党』から始まり、最後は19世紀後半のゾラの『ボヌール・デ・ダム百貨店』までの文学作品に現われるモードの変化を辿りました。フランス革命後、「服装の自由」が謳われ、原則的には誰でも自由に服装を選ぶことができるようになりました。その中で、エレガンスを窮めたのが「曰く言い難いもの」を身につけたフォブール・サン=ジェルマンに住む由緒ある家柄の貴族女性たちでした。彼女たちは革命後に台頭してきたブルジョワ階級の女性たちの模範として「モードの女王」となりましたが、19世紀後半の第二帝政期になると、ブルジョワ階級の女性たちが「モードの女王」となり、派手で贅沢なエレガンスを誇示するようになります。オートクチュールが生まれたのもこの時期です。それと同時に産業革命の進展により、大量生産が可能になり、デパートが誕生します。デパートによる「贅沢の民主化」により、大衆消費社会が生み出されました。デパートはその画期的な販売戦略により、近隣の小売業者を駆逐していきますが、21世紀の今、郊外の大型ショッピングセンターやアウトレット、ファストファッションなどの台頭によって、デパートが衰退・消滅しつつあります。このように、モードは社会の変化に応じて変化し、それを反映したのが文学作品だと言えるでしょう。それを読み解く醍醐味を少しでも味わって頂けたならば、幸いです。猛暑が続く中、参加者の皆さまが最後まで熱心に聴講して下さり、本当に感謝しています。また別の機会でお目にかかれるのを楽しみにしています。

2022年度

| 開催日: | 2023年3月25日(土)14時15分~17時 |

| 場所 | 近畿大学東大阪キャンパス EキャンパスA館4階 402共同演習室 |

| コーディネーター | 松村博史 近畿大学教授 |

鎌田隆行:「バルザックと未完の美学」

村田京子:「19世紀フランス文学におけるフェミサイドのテーマ―バルザック、サンド、ゾラ―」

《報告》春の冷たい雨の後の少し肌寒い一日でしたが、15名以上の現地参加者(zoomでは6名)がいて、久しぶりに賑やかな会となりました(3年ぶりにお顔を拝見する方もいて、やはり画面越しではなく、直接お話できるのはうれしい限りです)。まず、鎌田氏のご発表では、バルザックの未完の原稿、作品をどのように捉えるのか、これまでは未完であるがゆえにネガティヴに捉えられてきたが、むしろ作品の無限性をもたらすものであると考えられるようになってきた、というその歴史的経過を辿りました。バルザックの同時代のゴーティエやボードレールから始まり、バルザックの草稿収集に力を入れたロヴァンジュール、さらに学術校訂版(埋もれた作品の発掘、および草稿や改訂の過程を注に詳細に記したプレイヤッド版などの様々なエディションについて)を丁寧に説明した後、未完であるがゆえに永遠に変わり続ける「バルザックにおける未完の現代性」について話されました。現在、電子媒体でのバルザック作品の刊行が準備されているとのこと、研究の幅もさらに深まることが期待できます。

次に村田(写真)が「19世紀フランス文学におけるフェミサイドのテーマ」について、ロマン主義時代から自然主義文学時代に移行するにつれて、より現実的な三面記事的事件を題材に取ったフェミサイドが取り上げられていることを明らかにしました。「フェミサイド (féminicide)」という言葉は、現在ではフランスでも新聞・雑誌、ニュース番組で頻繁に使われる語で、夫や恋人によるDVによって女性が殺害されること、またはストーカー殺人などが「フェミサイド」と呼ばれています。しかし、この言葉が辞書に掲載されるには、2015年の『ロベール辞典』まで待たねばなりません。そこでは「女性であるという理由で女性や少女を殺害すること」と定義されています。19世紀においてとりわけ問題なのは、「激情犯罪」(激しい情熱によって女性を殺害すること)が司法的にも情状酌量されて軽い刑が処せられたことです。今でもオペラなどの人気演目である『カルメン』も「激情犯罪」の典型です。主人公のホセは、恋人のカルメンの愛情が他の男に移ったことに嫉妬、絶望して彼女を殺害する物語となっていて、読者・観客の私たちはホセに同情の気持ちを抱いてしまいがち(カルメン自身も殺されて当然と思っている)ですが、よく考えれば男の身勝手な考えに過ぎません。フェミサイドについて考えることで、これまでの文学作品の読み直しが必要だと思いました。

次に村田(写真)が「19世紀フランス文学におけるフェミサイドのテーマ」について、ロマン主義時代から自然主義文学時代に移行するにつれて、より現実的な三面記事的事件を題材に取ったフェミサイドが取り上げられていることを明らかにしました。「フェミサイド (féminicide)」という言葉は、現在ではフランスでも新聞・雑誌、ニュース番組で頻繁に使われる語で、夫や恋人によるDVによって女性が殺害されること、またはストーカー殺人などが「フェミサイド」と呼ばれています。しかし、この言葉が辞書に掲載されるには、2015年の『ロベール辞典』まで待たねばなりません。そこでは「女性であるという理由で女性や少女を殺害すること」と定義されています。19世紀においてとりわけ問題なのは、「激情犯罪」(激しい情熱によって女性を殺害すること)が司法的にも情状酌量されて軽い刑が処せられたことです。今でもオペラなどの人気演目である『カルメン』も「激情犯罪」の典型です。主人公のホセは、恋人のカルメンの愛情が他の男に移ったことに嫉妬、絶望して彼女を殺害する物語となっていて、読者・観客の私たちはホセに同情の気持ちを抱いてしまいがち(カルメン自身も殺されて当然と思っている)ですが、よく考えれば男の身勝手な考えに過ぎません。フェミサイドについて考えることで、これまでの文学作品の読み直しが必要だと思いました。研究会の後、有志の方々と懇親会を行い、楽しいひと時を過ごすことができました。まだまだマスクが必要な場合もありますが、少しずつアフターコロナの時代になってきたと安堵しています。

| 開催日: | 2023年3月4日(土)14時~18時30分 |

| 場所 | 日仏会館(東京)1階ホール |

| コーディネーター | 日仏女性研究学会主催 |

《案内》国際女性デー2023記念シンポジウム(ポスター)を下記の通り、開催します(以下、「女性情報ファイル」136号より抜粋)。

《案内》国際女性デー2023記念シンポジウム(ポスター)を下記の通り、開催します(以下、「女性情報ファイル」136号より抜粋)。アンジェ大学教授で歴史家のChristine Bard氏は、フランスの女性史やフェミニズムに関する著書を数多く出版しておられ、その代表作がUne histoire politique du pantalon (Seuil, 2010, 2014) となっています。本書においてバール氏は、1800年にフランスで制定された女性のズボン着用禁止条例がいまだに存続していたという歴史的事実を明らかにし、政府に本条例の廃止(2013年1月31日)を促すきっかけを作りました。さらに、現在、パリ・カルナヴァレ歴史博物館にて好評開催中の「展覧会 女性市民の闘いの歴史」の主宰者としても活躍されています。

本シンポジウム「女性と表象:服飾、モード、ジェンダー」では、まず、バール氏に「ズボンの政治史 (1789-2022)」と題する基調講演を行なっていただきます。フランスの服飾史において、コルセットを脱ぎ、ズボンを穿いた時から女性は自由と自立を獲得したとみなされています。本講演では、ズボンの歴史とフェミニズム運動との緊密な関係について論じていただく予定です。

第一部「服飾とモード:フランス文学における女性表象と社会」では、女性が服飾を通してどのように表象されていたのか、近現代の文学作品を通して検証します。まず、村田京子氏の発表「ゾラの『ボヌール・デ・ダム百貨店』における「女性の搾取」―「頭のないマネキン人形」―」では、エミール・ゾラの作品を取り上げます。デパートは大衆消費社会の出現によって誕生し、女性たちの服飾品への購買欲を掻き立てましたが、本発表では、デパートによる「女性の搾取」をゾラがどのように描いているのかを分析します。次に、吉川佳英子氏の発表「コレットにおける身体の表象―男装、舞台での身体表現、そして書くということ―」では、コレットの作品群を取り上げ、女性作家の同性愛的傾向を視野に入れながら、男装、舞台衣装や身体表現、言語表現について論じます。

第二部「服飾のイメージをめぐる男性性・女性性」では、フランス革命を経た後の服飾史において大きな転換点となった19世紀に焦点を当て、まず、ダンサーの衣装に注目した発表を丹羽晶子氏と渡辺采香氏が行います。丹羽氏の発表「19世紀後半における男装をした女性ダンサーの役割とイメージ」では、パリ・オペラ座における女性バレエダンサーが男装することで、どのような役割を与えられ、どのようなイメージを付与されたかを分析します。次に、渡辺氏の発表「19世紀フランスにおけるオリエントの女性ダンサー表象にみるズボン」では、オリエント(中東・北アフリカ)の女性ダンサーを取り上げ、フランス人作家たちのオリエント旅行記において、ズボン姿の彼女たちがどのように捉えられているかを探ります。最後に、新實五穂氏の発表「19世紀フランスにおける男児服と初めてのズボン」では、男児が初めて着用するズボンという主題をめぐり、「男らしさ」を創出し、構築する通過儀礼としての男性性と主体性の確立の問題を浮き彫りにします。

第三部のパネルディスカッションでは、基調講演および、第一部、第二部で考察した服飾とジェンダー、女性表象に関する現代にもつながる諸問題について、パネラーの間で意見交換を行うとともに、会場の方々からのご感想や質問に丁寧に答えることで、議論を深めていきたいと考えています。

コロナ後に初めて開催する対面式のシンポジウムであることから、プログラムには4時間半という余裕をもたせた時間設定をしており、参加者数は70名に限定されてはいるものの、大規模なシンポジウムとなることが予想されます。多くの会員の皆様やお知り合いの方々にご参加いただき、コロナ禍での長い間の忍耐を解消すべく、暖かい交流の場となることを切望しております。

使用言語:日本語、フランス語(同時通訳付き) 参加費:無料

要事前申し込み:https://www.mfj.gr.jp/agenda/2023/03/04/2023-03-04_colloque_femme/index_ja.php

詳細はフライヤーおよびプログラムをご参照下さい。

《報告》3月初めの少し肌寒いながらも、日中は春を思わせる天気の中、国際シンポジウムが開催されました。現地開催は3年ぶりで、100名近くの方がわざわざ足を運んで下さいました(定員は70名だったのですが、日仏会館のご好意で、椅子の距離を適度に離しながらも、収容人数ぎりぎりまで入って頂くことが可能となりました)。

バール先生の基調講演では、フランス革命後、男性たちが華やかな装いをすることを断念し、画一化された地味な服を着るようになり、女性が専ら贅沢で華やかな衣装を着ることになったこと、その一方で女性の「開いた服」(=スカート)は女性の「傷つきやすさ」「性的に自由に近づけること」を表し、「閉じた服」(=ズボン)は、男性の「力」や「権威」の象徴となったこと、そして女性たちがズボンを穿くことはジェンダー規範に反していたことを明らかにされました。フランスのフェミニストたちは、ズボンを穿く権利を求めて長い間、闘ってきたことになります。第一部において村田は、ゾラの『ボヌール・デ・ダム百貨店』で描かれる「女性の搾取」を、作中に何度も言及される「頭のないマネキン人形」を軸に分析し、「頭のないマネキン人形」は当時のジェンダー観に基づいた女性全体を表していることを明らかにしました。次に吉川氏がコレットの奔放な生き方(男装や、パントマイムの舞台での大胆な振舞いなど)および、彼女の作品における身体性との深い関わり、動物との共感を、クリステヴァなどの批評家の言説を通して浮き彫りにしました。

第二部の丹羽氏の発表では、ロマンティック・バレエの隆盛で男性ダンサーの数が減少し、女性が男役を演じざるを得なくなったこと、しかし、あくまでも容姿端麗な女性が男役を演じ、観客も女性として見ていたこと、したがって、女性がズボンを穿いて踊ってもジェンダー違反とはみなされなかったいきさつの説明がありました。次の渡辺氏の発表では、18世紀にはオリエントの女性たちの穿くゆったりしたズボンをポンパドゥール夫人など上流階級の女性たちが自宅でくつろぐ時に穿いていたが、19世紀にオリエンタリズムが流行すると、オリエントの女性たちはその「官能性」によってヨーロッパ人男性の欲望の対象となったこと、しかし、フランスの作家の旅行記でも女性のルイーズ・コレの場合、二人のダンサー(母と娘)の結びつきの深さに注目していることに、男性作家との視点の違いがあることを指摘しました。最後に新實氏の発表では、男の子が成長していく過程で、母親の庇護の下にある幼児の頃はスカートをはいていたのが、7歳頃になって父親を模範とする「男」になっていく時、スカートからズボン(キュロット)にとって代わられること、言い換えれば、ズボンを穿くことが「男」になるための通過儀礼であることを、19世紀当時の育児書や子ども向けの本を通して明らかにしました。

第三部では、村田がまず、「開いた服」と「閉じた服」の対立は特にフランスにおいて大きなものだが、渡辺氏の発表にあったように、オリエントではズボンを穿く女性は男の権利の簒奪者とはみなされていないこと、日本でも明治時代までは男も女も着物(「開いた服」)を着ていて、「開いた服」「閉じた服」の対立がフランスほどないこと、について質問をしました。バール先生の答えはやはり、地域によって考え方が違う、というものでした。会場からも様々な質問が出て、1時間の質疑応答もあっという間に過ぎてしまいました。服装、モードについていろいろ考える機会を持ち、非常に有意義な一日でした。

シンポジウムの後、登壇者、司会者、学会スタッフの方々と少人数で、豆腐専門の居酒屋で夕食をご一緒しました(写真)。ここでも、日仏の考えの違いなどについて話が盛り上がりましたが、バール先生、豆腐料理が気に入ったようで、舌鼓を打っておられました(コンビニのおにぎりも気に入られたとか)。

シンポジウムの後、登壇者、司会者、学会スタッフの方々と少人数で、豆腐専門の居酒屋で夕食をご一緒しました(写真)。ここでも、日仏の考えの違いなどについて話が盛り上がりましたが、バール先生、豆腐料理が気に入ったようで、舌鼓を打っておられました(コンビニのおにぎりも気に入られたとか)。シンポジウム報告(女性情報ファイル137号)

| 開催日: | 2022年12月14日(水)より |

| 場所 | 大阪中央公会堂 B1 第4会議室 |

| コーディネーター | 梅村智恵子、武市福之、南千恵子 |

日時:2022年12月14日/21日、2023年1月11日/25日、2月8日/15日、3月1日/8日、4月12日/26日

毎回水曜日、10時20分~11時50分(10回、会費7000円)

《報告》12月14日に第二期目のフランス文化講座が始まりました。11月は暖かい日々が続きましたが、このところ急に寒くなり、今冬一番の寒さとなりました。ただ、中之島公会堂の辺りは、本日から光の祭典「OSAKA光のルネサンス」が始まるそうで、夜には3年ぶりに公会堂でプロジェクションマッピングが投影されるとのこと。川沿いには暖かい食べ物や飲み物(vin chaudもあるようです!)を出す屋台が出ていました(昼間はまだ、準備中)。フランスのクリスマス時期には、クレッシュ(キリスト生誕の場面を表す人形などが飾られている)がショーウィンドーを飾り(機械仕掛けで動くのもあって、子どもたちは釘付けになります)、ストラスブールなどの町では路地にずらっと店が立ち並び、クリスマスの雰囲気を盛り上げています。日本もそれに近くなってきたようです。ただ、寒いので老若男女が集まるというよりも、主に若者たちが集まってくるのではないかと思います。講座の方は、第一期でやり残した『ゴリオ爺さん』の続きで、今回は男の名誉と関わりのある「決闘」について少しお話しました。次回も『ゴリオ爺さん』にかかりそうですが、年明けからは『あら皮』に入りたいと思っています。聴講生の方々はいつものように熱心に参加して下さり、話をする者にとって励みとなっています。

2月15日:朝晩の冷え込みが厳しく、日中も小雪の舞う極寒の中、大勢の方々に集まって頂きました。1月25日は雪が積もり、道路が凍結して危険な状態でしたので、不本意ながら講座は休ませて頂きました。今

日から本格的に『あら皮』に入りました。『あら皮』は「幻想文学」の範疇に入ります。「幻想文学」の定義の一つは「現実空間に突然、超自然的な現象が起こること」(カステックス)で、この小説の賭博場の場面では、19世紀パリの賭博場(現実に存在していた)がいつの間にか悪魔的な様相を帯び、歴史的時間・空間が神話的時間・空間に変貌していく過程を見ていきました(写真は、神話的時間(循環する時間)の説明をしているところです)。それと同時に、主人公の青年が賭博場で最後のナポレオン金貨をルーレットに賭けて負け、一文無しになって賭博場を去り、セーヌ川の橋のたもとで川の流れを見つめるところまで、「見知らぬ青年」としか呼ばれず、名前がないことにも注目しました。それは、当時の若者たちが抱いていた社会的な閉塞感、自分の才能を世間に認められないまま、屋根裏部屋で朽ちていくしかない「社会的にゼロ」の存在(当時、「世紀児」「幻滅世代」と呼ばれていました)を代表していたからでしょう。次回は、いよいよ「あら皮」が登場する骨董屋の場面を見ていきたいと思います。

日から本格的に『あら皮』に入りました。『あら皮』は「幻想文学」の範疇に入ります。「幻想文学」の定義の一つは「現実空間に突然、超自然的な現象が起こること」(カステックス)で、この小説の賭博場の場面では、19世紀パリの賭博場(現実に存在していた)がいつの間にか悪魔的な様相を帯び、歴史的時間・空間が神話的時間・空間に変貌していく過程を見ていきました(写真は、神話的時間(循環する時間)の説明をしているところです)。それと同時に、主人公の青年が賭博場で最後のナポレオン金貨をルーレットに賭けて負け、一文無しになって賭博場を去り、セーヌ川の橋のたもとで川の流れを見つめるところまで、「見知らぬ青年」としか呼ばれず、名前がないことにも注目しました。それは、当時の若者たちが抱いていた社会的な閉塞感、自分の才能を世間に認められないまま、屋根裏部屋で朽ちていくしかない「社会的にゼロ」の存在(当時、「世紀児」「幻滅世代」と呼ばれていました)を代表していたからでしょう。次回は、いよいよ「あら皮」が登場する骨董屋の場面を見ていきたいと思います。3月8日:今日は日中は20度近くまで気温が上がるという、ポカポカ陽気の一日で、春の訪れを感じさせるものでした。講座も残すところ2回となりましたが、『あら皮』の最後まではどうも辿り着きそうにはありません。今回は、主人公が骨董屋で「あら皮」との「悪魔の契約」をする場面に焦点を当て、骨董屋の主人の言う「望む (Vouloir)」「できる (Pouvoir)」「知る (Savoir)」の意味を考えてみました。19世紀に生きる懐疑的な青年にとって、もはや「あの世の生」など存在せず、「悪魔との契約」も従来の「あの世の生(永遠の魂の救済)」と引き換えに、「この世での富、出世、知識」を得るという条件では

なく、「この世の生(寿命)」と引き換えになります。「あら皮」と契約を結んだ主人公のラファエルは「長生きをするために感情を殺すか、情熱に殉じて若くして死ぬか」の二者択一のうち、後者を選ぶことになります。豪華な宴会に出たいという彼の望みはたちまち叶えられますが、あら皮の魔術的な力によるためなのか、単なる偶然なのか、判然としない状態で実現されます。次回は宴会の場面について見ていきたいと思っています。今日は講座の記念として参加者の皆さんと写真を撮りました(長年、熱心に聴講して頂いた参加者のお一人をなくしたのは本当に残念でなりません)。

なく、「この世の生(寿命)」と引き換えになります。「あら皮」と契約を結んだ主人公のラファエルは「長生きをするために感情を殺すか、情熱に殉じて若くして死ぬか」の二者択一のうち、後者を選ぶことになります。豪華な宴会に出たいという彼の望みはたちまち叶えられますが、あら皮の魔術的な力によるためなのか、単なる偶然なのか、判然としない状態で実現されます。次回は宴会の場面について見ていきたいと思っています。今日は講座の記念として参加者の皆さんと写真を撮りました(長年、熱心に聴講して頂いた参加者のお一人をなくしたのは本当に残念でなりません)。4月26日:第二期の文化講座も今日が最終回となりました。先週までの陽気とは打って変わって、肌寒い日が続いており、大雨にも拘わらず、大勢の方々にご参加頂きました。『あら皮』は完読できず、「つれなき美女」、フェドラ伯爵夫人が登場する前で終わってしまい、秋にその続きをすることになりました。今回は、バルザックの「芸術家論」を紹介しました。何か新しいものを生み出す者すべてをバルザックは「芸術家」と呼び、画家や彫刻家、音楽家、詩人、作家の他にもグーテンベルクやコロンブスも「芸術家」の範疇に入れています。「芸術家」はお金に無頓着で、「怠け者」とみなされているが、ぼーっとしている時が一番、活発な創造行為を行っている、というのは頷けるのですが、「芸術家」の理想の伴侶は「世界を我が物としながら、一文無しのこれら無分別な者たちの世話に身を捧げる献身的な女性」というのは、男の側の身勝手な願いのように思います。5月からは大阪公立大学の公開講座でまた、聴講生の皆さんとお目にかかるのを楽しみしています。

| 開催日: | 2022年11月19日(土)14時~17時30分 |

| 場所 | 信州大学人文学部第4講義室 |

| コーディネーター | 吉田正明 信州大学教授 |

1)14:10~15:00(司会 鈴木球子 信州大学講師)

高岡優希(大阪大学非常勤講師):「ポール・エコールPaul École — 現代シャンソンの新しき語り部」

2)15:10~16:00(司会 青柳りさ 金沢美術工芸大学教授)

村田京子(大阪府立大学名誉教授):「19世紀フランスの歌姫ポリーヌ・ヴィアルド」

3)16:10~17:00(司会 吉田正明 信州大学教授)

本間千尋(東京藝術大学教育研究助手):「シャンソンにおける疫病と噂-1832年パリの場合-」

《報告》木々も紅葉し、晩秋の信州大学に行ってきました。朝晩、かなり冷え込むと聞いて服を着こんで行きましたが、思ったほどは寒くなくほっとしました(ただ、夜は冷え込んで手が少しかじかむほど)。まず、恒例の高岡氏の発表では、フランスの人気歌手カロジェロやクリストフ・マエ、パトリック・ブリュエルの歌詞を提供している作詞家ポール・エコールの紹介がありました。エコールは、カロジェロの「花火」の歌詞の作者ですが、カロジェロが2016年7月14日にニースで起きた同時多発テロを追悼する式典でこの歌を歌い、非常に評判になります。それによって、作詞家のエコールの名も一挙に広がったそうです。「月の明かりに (Au clair de la lune)」という曲は、多くの子どもの歌や童話が下敷きになっていて、その出典探しをするのが楽しく、歌詞の中にはcarabineで「カラビン銃」と妖精の名前がかけられ、次の句のcanonも「大砲」と音楽の「カノン」の二重の意味があるなど、言葉遊びが非常に面白い曲です。また、クリストフ・マエとの共作では、歌のタイトルLes gens(人々)の発音(ジュ)という音が歌詞のあちこちに繰り返し用いられていました(とうてい日本語には訳しきれないところです)。高岡氏の発表は、いつも現代の新しいシャンソンを紹介してくれ、そうした曲を聞くのをいつも楽しみにしています。

次に村田が19世紀のヨーロッパで一世を風靡したオペラ歌手ポリーヌ・ヴィアルドの生涯を辿りました。ポリーヌは両親ともオペラ歌手という音楽一家に生まれ、特に13歳年上の姉マリアが彼女の運命に大きな影響を与えます。マリア(ラ・マリブラン)はメゾソプラノ歌手として、その美貌と才能で「ロマン派のディーヴァ」と謳われた女性ですが、28歳の若さで亡くなったため、妹のポリーヌが「第二のラ・マリブラン」になるべくオペラ歌手にデビューします。彼女の歌や演技は聴衆から絶賛されますが、共和主義者のルイ・ヴィアルドと結婚したため、政治的理由で彼女は新聞・雑誌の劇評で酷評を浴びるようになります。パリの劇場で契約が取れなかったため、ヨーロッパ巡業を余儀なくされますが、それが彼女の名声を高めることになりました。彼女の代表作はマイヤベーアの《預言者》のフィデス役、グルックの《オルフェ》(ベルリオーズ編曲)のオルフェ役で、両作品とも100回以上のロングランとなっています。二月革命、普仏戦争と激動の時代を生き抜き、ピアニストのリスト、ショパン、クララ・シューマン、画家のドラクロワ、作家のジョルジュ・サンド、ツルゲーネフなど芸術家たち、さらに各国の国王、皇帝とも親しく、幅広い交流関係がありました。参加者からも、ポリーヌと交流のある人物の名はよく知っていているのに、ポリーヌの存在は知らなかったという感想をもらいました。彼女の名が日本でも知られることを願っています。

最後に本間氏の発表では、1832年にパリで流行したコレラに関するシャンソンの紹介がありました。こうした伝染病や地震などの災害が起こると、決まって毒物を誰かが井戸に入れた、といった噂が流れますが、1832年も同様だったようです。コレラを歌った諷刺的なシャンソンは、大衆相手の地下酒場(カヴォー)で歌われ、メロディは当時の流行歌に乗せて歌われた、とのこと。したがって、暗い歌詞なのに、メロディは長調の明るい曲、ということがありました。有名な大衆歌人ベランジェにもコレラに関する歌詞があるそうです。コロナ禍が完全に収束していない現在においても、コロナソングがフランスで流布しているだけに、疫病とシャンソンには深い関係があることに気づかされました。

【研究会会報:発表レジュメ】

11月という学期中の忙しい時期でしたが、交通の不便な信州大学での会に、約30名の方が参加され、質疑応答も活発に行われて、盛会のうちに終わりました。夕食は松本駅近くのレストランで、地中海料理にワイン(今年初めてのボージョレ・ヌーヴォーをアペリティフとして飲みました。他のワインも飲み口が良く、非常においしく頂きました)で舌鼓を打ちました。

| 開催日: | 2022年10月23日(日)13時~15時 |

| 場所 | 大阪大学箕面キャンパス |

| コーディネーター | 梅澤礼 富山大学准教授 |

Le féminicide ou le fémicide est un terme qui désigne, depuis qu'il est inventé en 1974, l'homicide d'une femme. D'après l'OMS, celui qui est commis par un époux ou un petit ami —le féminicide intime— représente 35% du total, et ce, sans compter le meurtre dit d'honneur. Dans le féminicide non intime, sont inclus celui qui s'accompagne d'une agression sexuelle, ainsi que le terrorisme prenant des femmes pour cibles. Ainsi, certains inscrivent le féminicide dans un continuum de violence non seulement physique, psychologique mais sociale faites aux femmes.

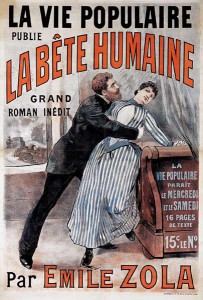

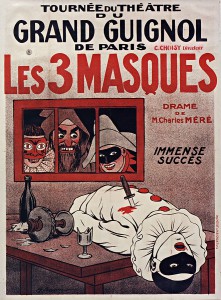

En France, de 2009 à 2019, 128 femmes en moyenne ont été tuées par an : y compris Laëtitia, dont le meurtre a fait l'objet d'une enquête menée par l'historien Ivan Jablonka. Cependant, si le terme est nouveau, l'acte ne l'est pas. Murata examinera la littérature romantique (Balzac et Sand) ainsi que la littérature naturaliste (Zola) pour cerner le thème du féminicide dans la littérature française du XIXe siècle. À la fin de siècle, lorsqu'une dame a été tuée par un ami de la famille, les uns ont parlé d'assassinat tandis que les autres, de double suicide ; Renneville montrera comment cette affaire Chambige a inspiré Le Disciple (1889) de Paul Bourget et cinq autres romans. Le féminicide était en effet l'un des sujets favoris de la presse et de la littérature populaire de l'époque. Mano révélera, à travers une analyse des pièces du Grand-Guignol, la complicité latente entre le personnage meurtrier et les spectateurs. Au bout d'un siècle, certains en sont arrivés à considérer le meurtre d'une femme comme la manifestation de la masculinité de l'auteur ; Umezawa présentera une théorie psychiatrique du début du XXe siècle remarquant les causes individuelle et sociale du crime passionnel, appellation obsolète du féminicide.

Face à cette question profondément enracinée dans notre monde, ce « workshop » se veut une occasion de réunir des chercheurs japonais et français, en littérature et en histoire. Ceci dit, les panélistes étant tous dix-neuviémistes, ils souhaitent la participation des spécialistes de toutes les époques, de l'Antiquité au XXIe siècle.

《報告》学会2日目のワークショップは、千里中央駅からバスで10分の箕面キャンパスで行われました。箕面キャンパスは昨年に新設されたそうで、1日目の豊中キャンパスが広い池と緑に囲まれた昭和のキャンパスとすれば、箕面キャンパスは21世紀のキャンパスというイメージでした。レンヌヴィル先生は残念ながら、日本には来られず、早朝のフランスからオンラインでの参加となりました。ワークショップが始まる前にオンラインがなかなかうまくつながらず、阪大のスタッフの先生方にはお世話になりましたが、本番はちゃんとつながり、一同ほっといたしました。

まず、村田がバルザック、ジョルジュ・サンド、ゾラの作品を通してフェミサイドのテーマを探りました。『金色の眼の娘』と『ランジェ公爵夫人』には、バルザックのオリエントの夢が反映され、主人公はオリエントの暴君の絶対的な力を持ち、女性の裏切りを罰するために、暴力を振るい、その命までも自由にすることができました。女性の方も男の力を称賛し、男の暴力を喜んで受け入れるとみなされていま

す。しかし、それは作者を含む男のファンタスムに過ぎないことを、サンドの『アンディヤナ』によって立証しました。また、19世紀前半のロマン主義文学ではフェミサイドのテーマはエグゾチックなニュアンスを帯びていますが、19世紀後半の自然主義文学では、より現実に近いものになります。ゾラの『獣人』がその顕著な例です。この小説には様々な動機による犯罪が起こります。とりわけ主人公ジャックの人物造形には犯罪学者ロンブローゾの『犯罪者論』の影響が強く、ジャックは「生来犯罪者」の身体的特徴を持っていますが。部分的に過ぎません。「生来犯罪者」像に完全に合うカビューシュの方が無実の罪で断罪されます。ジャックの場合、セクシュアリテを帯びた女に対する恐怖が殺害衝動に駆られる原因となっています。このように、19世紀フランス文学におけるフェミサイドのテーマは、男の女性に対する欲望と恐怖、女性への支配欲を軸に展開されていると言えるでしょう。

す。しかし、それは作者を含む男のファンタスムに過ぎないことを、サンドの『アンディヤナ』によって立証しました。また、19世紀前半のロマン主義文学ではフェミサイドのテーマはエグゾチックなニュアンスを帯びていますが、19世紀後半の自然主義文学では、より現実に近いものになります。ゾラの『獣人』がその顕著な例です。この小説には様々な動機による犯罪が起こります。とりわけ主人公ジャックの人物造形には犯罪学者ロンブローゾの『犯罪者論』の影響が強く、ジャックは「生来犯罪者」の身体的特徴を持っていますが。部分的に過ぎません。「生来犯罪者」像に完全に合うカビューシュの方が無実の罪で断罪されます。ジャックの場合、セクシュアリテを帯びた女に対する恐怖が殺害衝動に駆られる原因となっています。このように、19世紀フランス文学におけるフェミサイドのテーマは、男の女性に対する欲望と恐怖、女性への支配欲を軸に展開されていると言えるでしょう。 次に真野氏が Le théâtre du Grand-Guignol et l’esthétique du féminicide というタイトルでお話をされました。グラン=ギニョルは、19世紀末から20世紀にかけて流行った大衆芝居で、血まみれの死体や切られた首などが舞台に転がる恐怖残酷劇のことです。その犠牲者は女性であることが多く、花形女優のマクサは、舞台上で10000回以上も殺害され、「世界で一番殺害された女」とみなされています。暴力とエロティシズムに満ちた劇の中で、女性は「殴られ、傷つけられ、拷問を受け、虐殺される肉体の塊」でしかなく、観客はフェティシストの眼でそれを見る、言わば「フェミサイドの美化」が生じているとのことです。犠牲者の女性は①「白痴美の女」②サディスティックな「宿命の女」③「解放された知的な女」(カリカチュア的に描かれている)の3種類に分かれ、どれもミソジニー(女嫌い)に満ちたものとなっています。しかし、ドラマの中に差し挟まれるコメディの中で、男女の役割が逆転する場面があり、グラン=ギニョルの女性差別主義への抵抗が見られる、とのこと。私は、グラン=ギニョル劇の存在自体、知らなかったので非常に興味深くお話を伺いました。

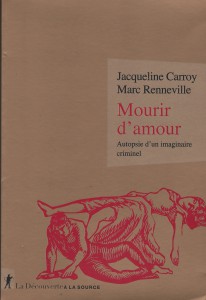

次に真野氏が Le théâtre du Grand-Guignol et l’esthétique du féminicide というタイトルでお話をされました。グラン=ギニョルは、19世紀末から20世紀にかけて流行った大衆芝居で、血まみれの死体や切られた首などが舞台に転がる恐怖残酷劇のことです。その犠牲者は女性であることが多く、花形女優のマクサは、舞台上で10000回以上も殺害され、「世界で一番殺害された女」とみなされています。暴力とエロティシズムに満ちた劇の中で、女性は「殴られ、傷つけられ、拷問を受け、虐殺される肉体の塊」でしかなく、観客はフェティシストの眼でそれを見る、言わば「フェミサイドの美化」が生じているとのことです。犠牲者の女性は①「白痴美の女」②サディスティックな「宿命の女」③「解放された知的な女」(カリカチュア的に描かれている)の3種類に分かれ、どれもミソジニー(女嫌い)に満ちたものとなっています。しかし、ドラマの中に差し挟まれるコメディの中で、男女の役割が逆転する場面があり、グラン=ギニョルの女性差別主義への抵抗が見られる、とのこと。私は、グラン=ギニョル劇の存在自体、知らなかったので非常に興味深くお話を伺いました。 次にレンヌヴィル氏が« Mourir dans un baiser » Un archétype du féminicide ? というタイトルで、1888年にアルジェリアの植民地で起きたシャンビージュ事件についてお話をされました。この事件は、青年シャンビージュと人妻のグリーユ夫人の事件で、ピストルの音を聞いて友人たちが駆けつけると、グリーユ夫人が半裸の状態でベッドに横たわり、その横でシャンビージュがピストルを持ち、顔に傷をおって倒れていました。彼は、夫人と一緒に死のうとしたが死にきれなかったと主張しました。それが二人の合意の上での心中なのか、それともシャンビージュによる夫人の凌辱殺人なのかで世間を騒がせ、法廷でも論争を巻き起こしたそうです。特にシャンビージュは友人たちから有望な文学青年とみなされ、当時の作家たちが彼を擁護して無罪にするために大々的なキャンペーンを行いました。さらに獄中からシャンビージュが手記を出したり、彼をモデルにした小説が幾つも出版されました。裁判ではシャンビージュの有罪が決まりましたが、大統領の恩赦をうけて3年半で釈放されたそうです。レンヌヴィル氏は、シャンビージュをモデルにしたポール・ブールジェの『弟子』を取り上げて分析されました。このシャンビージュ事件について、レンヌヴィル氏は同僚のJacqueline Carroy氏と共著で今年、本(写真)を出版されたばかりで、氏は心中ではなく殺人と結論づけています。確かに、いかなる女性も「自分から進んで死を求める時に、淫らな恰好(半裸)で死ぬこと」は受け入れられないと思います。

次にレンヌヴィル氏が« Mourir dans un baiser » Un archétype du féminicide ? というタイトルで、1888年にアルジェリアの植民地で起きたシャンビージュ事件についてお話をされました。この事件は、青年シャンビージュと人妻のグリーユ夫人の事件で、ピストルの音を聞いて友人たちが駆けつけると、グリーユ夫人が半裸の状態でベッドに横たわり、その横でシャンビージュがピストルを持ち、顔に傷をおって倒れていました。彼は、夫人と一緒に死のうとしたが死にきれなかったと主張しました。それが二人の合意の上での心中なのか、それともシャンビージュによる夫人の凌辱殺人なのかで世間を騒がせ、法廷でも論争を巻き起こしたそうです。特にシャンビージュは友人たちから有望な文学青年とみなされ、当時の作家たちが彼を擁護して無罪にするために大々的なキャンペーンを行いました。さらに獄中からシャンビージュが手記を出したり、彼をモデルにした小説が幾つも出版されました。裁判ではシャンビージュの有罪が決まりましたが、大統領の恩赦をうけて3年半で釈放されたそうです。レンヌヴィル氏は、シャンビージュをモデルにしたポール・ブールジェの『弟子』を取り上げて分析されました。このシャンビージュ事件について、レンヌヴィル氏は同僚のJacqueline Carroy氏と共著で今年、本(写真)を出版されたばかりで、氏は心中ではなく殺人と結論づけています。確かに、いかなる女性も「自分から進んで死を求める時に、淫らな恰好(半裸)で死ぬこと」は受け入れられないと思います。最後に梅澤氏が L’affaire Chambige et « le crime passionnel » というタイトルで、シャンビージュ事件で彼を擁護した人たちが、グリーユ夫人をバルザックの『30女』の「罪ある母親」に喩えて批判していることを取り上げ、「罪ある母親(不倫をした母親)」は罪を償うために死ぬしかないが、男は死ぬ必要がなく、むしろ「理想の愛」を求めた人間として評価される、というジェンダー不平等が起こっていると指摘されました。そして、メリメの『カルメン』に代表されるような「激情犯罪 (crime passionnel)」において、愛するがゆえに男が女を殺すことが英雄視されることへの問題提起を行いました。それは「男らしさ」の概念を深く関わり、犠牲者の女性が蔑ろにされていることを意味していると思います。

2時間のワークショップで、質疑応答の時間がほとんどなくなったのが残念でしたが、現代社会が抱える「フェミサイド」という深刻な問題を考える上で、有意義なワークショップであったと自負しています。

今回の発表原稿は、フランス語版・日本語版の両方で 2023年3月8日にCriminocorpsで公開されました。次のサイトを御覧ください。(https://journals.openedition.org/criminocorpus/12269)

ワークショップのレジュメは、日本フランス語フランス文学会cahier 31 (2023年3月、pp.15-19)に掲載しています。

| 開催日: | 2022年8月27日(土) |

| 場所 | オンライン(ZOOM) 開催 |

| コーディネーター | 松村博史 近畿大学教授 |

日時:2022年8月27日(土)15時~17時

村田京子:「スタール夫人はなぜ、ナポレオンの怒りを買ったのか」

柏木隆雄:「バルザックにおけるフランス革命」

《報告》今回は、バルザック研究会のメンバーの他にも昨年、日仏会館で開催されたシンポジウム「文学作品に現れたフランス革命」のオーガナイザー、および本の編著者の三浦信孝氏、シンポジウムの参加者でシャトーブリアンの専門家小野潮氏も参加して下さいました。まず、村田が前回の発表に基づき、それを補足する形でお話しました。補足した箇所の一つが、「市場の女性たちのヴェルサイユ行進」についてのスタール夫人の見解です。民衆を「猥褻」「不潔」とみなすシャトーブリアンに対して、スタール夫人は民衆を「下層民」と否定的に見ているものの、それほど嫌悪感は感じておらず、ヴェサイユ宮殿のバルコニーに姿を現したマリー=アントワネットを見て、猛り立った民衆が一転して歓呼の声を上げるさまを描いています。スタール夫人の視点は、国王側からの視点、ヴェルサイユ宮殿の内部からの視線で、それはシャンタル・トマの『王妃に別れを告げて』

の主人公、王妃の読書係の視点と少し似ているかもわかりません。『コリンヌ』では、ラオコーン像(左図)とニオベ像(右図)が女主人公の心象風景を映し出し、物語において重要な意味を持っていることを補足として強調しました。二つの彫像は実際にはイタリアではなく、ナポレオンによって、ルーヴル美術館に接収されてました。それをスタール夫人がわざわざ元の場所に戻して描いているところに、美術品を略奪したナポレオンへの批判が見出せます。柏木氏からラオコーン神話を深く掘り下げることでも、ナポレオン批判が見出せるとの指摘があり、確かにそこまでは思いいたっていませんでした。また、三浦氏からはスタール夫人のルソーに関する彼女の論考について質問がありましたが、残念ながらまだ読んでおらず、今後の課題となりました。

の主人公、王妃の読書係の視点と少し似ているかもわかりません。『コリンヌ』では、ラオコーン像(左図)とニオベ像(右図)が女主人公の心象風景を映し出し、物語において重要な意味を持っていることを補足として強調しました。二つの彫像は実際にはイタリアではなく、ナポレオンによって、ルーヴル美術館に接収されてました。それをスタール夫人がわざわざ元の場所に戻して描いているところに、美術品を略奪したナポレオンへの批判が見出せます。柏木氏からラオコーン神話を深く掘り下げることでも、ナポレオン批判が見出せるとの指摘があり、確かにそこまでは思いいたっていませんでした。また、三浦氏からはスタール夫人のルソーに関する彼女の論考について質問がありましたが、残念ながらまだ読んでおらず、今後の課題となりました。次に、柏木氏がフランス革命の歴史的流れ、およびフランス革命を扱ったバルザックとほぼ同世代の作家たちの作品について簡単な説明の後、バルザックの『暗黒事件』について丁寧な物語の説明がありました。執政政府時代の王党派の政府転覆計画を阻止しようとする政府側との闘い、陰謀と策略に満ちた事件を扱ったこの小説において、主要な登場人物のミシュ、マラン、コランタンの背後には歴史的人物(ダントン、タレーラン、フーシェ、ナポレオン、ルイ18世など)が潜んでいるという指摘は大変、興味深いものでした。個人的には、この小説の中で、紅一点として登場するロランスが非常に気になりました。彼女はアマゾン(乗馬服)姿で登場し、シムーズ兄弟など王党派の青年たち以上に活気と気概に溢れて困難に立ち向かう「男らしい」女性として登場します。『ふくろう党』で同じくフーシェの密偵コランタンに立ち向かうのがヴェルヌイユ嬢で、彼女もエネルギッシュな女性として登場してきます。革命期に現れたこうしたアクティヴな女性は、その後の『人間喜劇』の作品には登場してきません。こうした女性は、良妻賢母を貴ぶブルジョワ社会においては生きづらいのかもわかりません。バルザック研究者の伊藤氏から作品タイトル(Une ténébreuse affaire)について質問がありました。確かに「暗黒事件」は少しわかりにくく、松本清張のように「黒い霧事件」にしようかと柏木氏も迷われたそうですが、なかなか既成のタイトルを変更するのは難しそうです。

参加者は26名にのぼり、発表の後の質疑応答も盛んで、予定時間を大幅にオーバーして6時過ぎまでいろいろ意見交換することができました。三浦氏からは、スタール夫人の作品巡り(イタリアでのヴァティカン宮殿やウフィツィ美術館など)をしましたか、と尋ねられました。イタリアには昔行ったことがありますが、『コリンヌ』を片手に美術館巡りはしなかったので、コロナ感染が収束したら、スタール夫人巡り(スイスのコペの館も含めて)をしたいものです。

| 開催日: | 2022年6月8日(水)より |

| 場所 | 大阪中央公会堂 B1 第4会議室 |

| コーディネーター | 梅村智恵子、武市福之、南千恵子 |

日時:6月8日、22日/7月13日、27日/9月21日、28日/10月12日、19日/11月9日、23日

毎回水曜日 10時30分~12時(10回:会費7000円)

定員は30名の部屋で、すでに満員となっています。久しぶりになつかしいお顔を拝見できるのを楽しみにしています。毎回ではありませんが、時々、会の報告も行っていきたいと思っています。

《報告》6月8日:さわやかな6月の風が吹く(日中はだいぶ暑い!)時期に講座の初回を迎えました。10時過ぎにはすでに聴講生の方々がぎっしり机に座って待機しておられ、いつもながら皆さまの熱気と熱心さに感銘を受けました。3年ぶりにお目にかかる方も大勢いて、2年のコロナ禍を元気に乗り越えたことに感謝。第1回目ということで、まずはバルザックおよび彼の作品体系『人間喜劇』について簡単な説明をしました。バルザックが死ぬ直前に結婚するハンスカ夫人は、ウクライナの人なので彼女の屋敷がある町の名前も紹介しました。19世紀のウクライナの大貴族は結婚をするのもロシア皇帝の許可が必要で、バルザックも許可を得るために奔走しました(結婚の手続きのために無理をしたのが彼の病状悪化の原因だと思います)。ウクライナは現在だけではなく、過去も様々な侵略を受けてきた国だということを改めて認識しました。『ゴリオ爺さん』はじっくり読み込むと、様々な意味が浮かび上がってくる作品なので、丁寧に読んでいこうと思っています。あっという間に時間がきて、その後、公会堂のレストランで皆さんとお昼を食べながら懇談しました。やはり、PCの画面越しではなく、直接会って話ができる方が楽しいと実感した一日でした。

11月23日:第1期「フランス文化を学ぶ会」も、最終日となりました。本来は『ゴリオ爺さん』を10回で読みきる予定でしたが、特にヴォ―トランが主人公ラスティニャックを誘惑する場面を詳細に分析したりで時間を取り、第二期に少しずれ込むことになりました。この場面は、ゴシック小説や幻想小説に出てくる「悪魔との契約」と関わりがあり、「神に代わって人の魂を自分の思いのままに操る」行為に「悪魔性」が見出せます。その一方で、数年前に日本でも大きな話題となった経済学者トマ・ピケティの『21世紀の資本』にこの場面が大きく取り上げられており、経済学の面でもバルザックの小説が大きな意味を持つことが立証されています。ヴォ―トランが挙げる数字は経済学的にも正しく、19世紀フランスにおいて、労働資本(働いて得る賃金)の上位1%のエリート層が稼ぐ額は、最低賃金の労働者の10倍であるのに対し、相続資本を持つ上位1%は、労働者の25~30倍で、必死に働いてお金を稼ぐよりも、親などから相続財産を受け継ぐ方が恵まれた生活を送れる時代でありました。20世紀の第一次世界大戦以降は、労働資本が相続資本より上回りますが、21世紀になって少しずつ相続資本が労働資本を上回り始め、いわゆる「親ガチャ」の時代になりそうなのが、少し怖いところです。こういった話をしていると、つい時間オーバーになり、ゴリオの死の場面まで辿りつけませんでした。

聴講生の皆さんは最後まで熱心に聞いて下さいました。講座の後のランチも、皆さんとご一緒し、楽しいひと時を過ごすことができました。

2021年度

| 開催日: | 2022年3月26日(土)15時~17時 |

| 場所 | 近畿大学東大阪キャンパス EキャンパスA館4階 402 |

| コーディネーター | 松村博史 近畿大学教授 |

村田京子:『人間喜劇』における「モードの女王」――モーフリニューズ公爵夫人(カディニャン公妃)

山崎恭宏:音楽小説『ガンバラ』と『マッシミラ・ドーニ』における「詩人」

《報告》研究会当日は、春の雨に見舞われましたが、近畿大学に来られた方が10名、オンラインで参加された方が20名以上で、総勢30名以上の参加者となりました。多少のトラブル(パワーポイントファイルがオンライン画面に映っていなかったようで、指摘されるまで気がつきませんでした)がありましたが、トラブルも解消して、無事に発表を終えることができました。

村田がまず、『骨董室』『カディニャン公妃の秘密』に登場するモーフリニューズ公爵夫人が「モードの女王」としてエレガンスの奥義を窮め、服装の記号を駆使して自分のなりたい女性に変貌するさまを見ていきました。「白いドレス」を纏った夫人は、「天使」のような清らかさを見せますが、同時に官能性も

垣間見せ、「聖母マリア」と「メッサリナ」の二役を演じ分けていました。さらに彼女は危機に陥った恋人を救うために、男装して単身、辻馬車に乗り、彼を助けるという行動力も発揮しています。カディニャン公妃となった彼女の「垂れ下がった白の大きな袖」のついた「ビロード地の青のドレス」に「ヒースの白い花を髪に挿した」姿は印象的です。左図版の左側の女性が「垂れ下がった白の大きな袖」のビロード地の緑のドレスを着ています。右側の女性がまさに、髪に花を挿す当時の流行の髪型をしています。さらに、「編んだ髪を塔のように高く巻き上げた」彼女の髪(右図版)は、「美しい王冠」に喩えられています。それは「貴族の気品」を表すものでした。彼女は色の「統一」「調和」「シンプルさ」「自然らしさ」というエレガンスの要件をすべて満たしていました。別の機会では、彼女は「グレー系統の色を調和よく配合」した服を纏い、それは「人生への優雅な嫌悪」を表すもので、服装は一つの考えを表す「言語」となっています。こうした彼女の服装はプルーストの『失われた時を求めて』でも言及されていて、バルザックの服装描写は後世の作家にも影響を与えました。

垣間見せ、「聖母マリア」と「メッサリナ」の二役を演じ分けていました。さらに彼女は危機に陥った恋人を救うために、男装して単身、辻馬車に乗り、彼を助けるという行動力も発揮しています。カディニャン公妃となった彼女の「垂れ下がった白の大きな袖」のついた「ビロード地の青のドレス」に「ヒースの白い花を髪に挿した」姿は印象的です。左図版の左側の女性が「垂れ下がった白の大きな袖」のビロード地の緑のドレスを着ています。右側の女性がまさに、髪に花を挿す当時の流行の髪型をしています。さらに、「編んだ髪を塔のように高く巻き上げた」彼女の髪(右図版)は、「美しい王冠」に喩えられています。それは「貴族の気品」を表すものでした。彼女は色の「統一」「調和」「シンプルさ」「自然らしさ」というエレガンスの要件をすべて満たしていました。別の機会では、彼女は「グレー系統の色を調和よく配合」した服を纏い、それは「人生への優雅な嫌悪」を表すもので、服装は一つの考えを表す「言語」となっています。こうした彼女の服装はプルーストの『失われた時を求めて』でも言及されていて、バルザックの服装描写は後世の作家にも影響を与えました。次の山崎氏は、タイトルを少し変えて「バルザックにおける幻想の空間―『阿片吸飲者の告白』から『娼婦の栄光と悲惨へ』」というタイトルで、トマス・ド・クィンシーの『阿片吸飲者の告白』の影響を受け

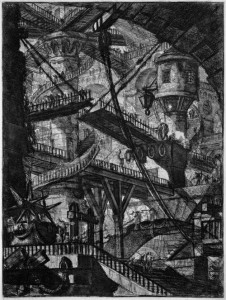

たバルザックの作品(『あら皮』『マッシミラ・ドーニ』『娼婦の栄光と悲惨』)の分析をされました。クィンシーの著作では阿片吸引者が時間と空間の感覚を失い、「一つの劇場が脳髄に現れ」、「豪華絢爛な夜のスペクタクル」を見せる幻覚シーンが描かれ(ピラネージの《牢獄》―図版にも言及されています)、阿片吸飲者は「詩人」とも呼ばれています。こうしたイメージがバルザックの『あら皮』の骨董屋での場面や『娼婦の栄光と悲惨』のコンシエルジュリの牢獄に閉じ込められたリュシアンが見る幻覚と結びついている、というご指摘でした。バルザックは当時の文学者の常で、ハシュシュを吸引したことがあるようですが、こうした麻薬なしでも「脳に世界を引き入れる力」を持ち、時間と空間を越えて「幻視」する力があったと思います。それが、2000人以上の登場人物を生み出して一つの世界を作り出す原動力になったと思います。物語の主人公がこうした幻覚を見るのは、自殺を決意した瞬間であり、死と結びついたものかもわかりません。

たバルザックの作品(『あら皮』『マッシミラ・ドーニ』『娼婦の栄光と悲惨』)の分析をされました。クィンシーの著作では阿片吸引者が時間と空間の感覚を失い、「一つの劇場が脳髄に現れ」、「豪華絢爛な夜のスペクタクル」を見せる幻覚シーンが描かれ(ピラネージの《牢獄》―図版にも言及されています)、阿片吸飲者は「詩人」とも呼ばれています。こうしたイメージがバルザックの『あら皮』の骨董屋での場面や『娼婦の栄光と悲惨』のコンシエルジュリの牢獄に閉じ込められたリュシアンが見る幻覚と結びついている、というご指摘でした。バルザックは当時の文学者の常で、ハシュシュを吸引したことがあるようですが、こうした麻薬なしでも「脳に世界を引き入れる力」を持ち、時間と空間を越えて「幻視」する力があったと思います。それが、2000人以上の登場人物を生み出して一つの世界を作り出す原動力になったと思います。物語の主人公がこうした幻覚を見るのは、自殺を決意した瞬間であり、死と結びついたものかもわかりません。研究会は予定の時間を越えて17時30分過ぎまで続き、活発な質疑応答がなされました。いつもオンラインで画面越しにしか話ができなかったのが、一部の方々とは久しぶりに直接再会できて、楽しい時を過ごすことができました。やはり、対面の方が楽しさも増大するようです。

| 開催日: | 2021年9月25日(土)13時~18時 |

| 場所 | オンライン会議 |

| コーディネーター | 三浦信孝 中央大学名誉教授 |

« Balzac en collaboration »

| 開催日: | 2021年6月9日(水)~10日(木) |

| 場所 | オンライン会議 |

| コーディネーター | Jacques-David Ebguy (Université de Paris), Bernard Gendrel (Université Paris-Est Créteil) et Takayuki Kamada (Université de Shinshu) |

Balzaciennes, le Groupe International de Recherches Balzaciennes 主催)« Balzac en collaboration » が今年に延期になり、6月9日、10日に開催されることになりました。本来ならば、パリでの開催予定でしたが、コロナ禍で渡仏が不可能ということもあり、オンライン開催になりました。今回のシンポジウムのテーマは、バルザックの作品や思想形成に影響を与えた人物や、バルザックに関わった編集者や出版者、バルザックの作品に挿入された詩や楽譜を提供した者など、何らかの形で彼の創作活動に寄与した「協力者」、その協力関係を明らかにしようとするものです。村田は、« Comment Delacroix a “collaboré” à la création de Balzac »というタイトルで、ドラクロワとバルザックの関係(二人の交流関係、ドラクロワの絵画や彼の絵画論がバルザックの作品に及ぼした影響など)を明らかにしたいと思っています(programme)。

Balzaciennes, le Groupe International de Recherches Balzaciennes 主催)« Balzac en collaboration » が今年に延期になり、6月9日、10日に開催されることになりました。本来ならば、パリでの開催予定でしたが、コロナ禍で渡仏が不可能ということもあり、オンライン開催になりました。今回のシンポジウムのテーマは、バルザックの作品や思想形成に影響を与えた人物や、バルザックに関わった編集者や出版者、バルザックの作品に挿入された詩や楽譜を提供した者など、何らかの形で彼の創作活動に寄与した「協力者」、その協力関係を明らかにしようとするものです。村田は、« Comment Delacroix a “collaboré” à la création de Balzac »というタイトルで、ドラクロワとバルザックの関係(二人の交流関係、ドラクロワの絵画や彼の絵画論がバルザックの作品に及ぼした影響など)を明らかにしたいと思っています(programme)。《報告》6月9日、10日と2日間にわたるシンポジウムは、約40名の参加者のもと、無事に終わりました。第一セッションはフランス時間10時30分に始まりましたが、時差の関係で日本では17時半、さらにアメリカでは夜中の3時半というとんでもない時間の開始となりました。村田は1番手の発表でしたが、皆さん熱心に聞いて下さり、「説得力のある発表」と評価してもらいました。第一セッション(3人が発表)はテクストとイメージのコラボレーションということで絵画やリトグラフ、カリカチュアなどさまざまな図版を使っての発表でした。第一セッションの後のポーズはフランスでは昼食タイム、日本では夕食タイムで、13時30分(日本時間20時30分)から第二、第三セッション(それぞれ2人ずつ発表)ではバルザックを含め作家たちのコラボレーションによる小説集の刊行についての発表や、ロマン主義とバルザックとの関わり、さらに新聞書評における作家間のコラボレーションについての発表などが日本時間で深夜12時頃まで行われました。翌日も同じ時間帯で行われ、第一セッションでは演劇との関わり、さらにバルザックの小説に載っている楽譜やバルザックと作曲家との関係についての発表がありました。音楽に関しては楽譜を実際に演奏した曲など音楽を流してくれ、当時の雰囲気が味わえて楽しいひと時でした。後半のセッションではバルザックの未完作の続きを書いた作家や、一部の原稿が焼失したために穴埋めをした二人の協力者について、および彼らのテクストの検証が行われました。さらに、ドストエフスキーがバルザックの小説をロシア語訳したテクストの検証など、様々な観点からの発表がありました。どの発表も示唆に富み、活発な質疑応答がなされ、有意義なシンポジウムとなりました。オンライン会議のため、食事会など懇親の場がなく、夜中までの会議はかなり疲れましたが、逆に通常では簡単に集まれない方々が気楽に参加して下さり、その意味でも国際的な会議になったと思います(シンポジウムでの発表原稿は、L’Année balzacienne 2022に掲載予定)。

「19世紀フランス文学とジェンダー」

| 開催日: | 2021年5月29日(土)15時30分~17時 |

| 場所 | オンライン会議 |

| コーディネーター | 京都大学フランス語学・フランス文学教室 |

《報告》オンラインでの講演、音声や画像の混乱もなく無事終えることができました。60名にのぼる方々に参加して頂き、本当に感謝しています。講演の後の質疑応答においても、いろいろ質問を頂き、楽しいひと時でした(質問にきちんと答えられたかは少し怪しいですが)。1時間の枠でこれまでの研究の内容をご紹介するのは、かなり大変で、駆け足でお話をしたため、参加して頂いた方には未消化の部分も多々あったと思います。ただ、その後で多くの方からメールを頂き、「図版を沢山使っての説明はわかりやすかった」というご感想や、府大の元聴講生の方々からは「先生の授業を思い出し、なつかしかった」といった言葉を頂きました。PC画面に自分の顔が大写しになるのにはどうも居心地が悪く、パワーポイントファイルを終始一貫して使うことで、小さな画面での顔出しに留めました。今回の講演はZoomウエビナーで、参加者のお顔は出ない形でしたので、皆様のお顔を久しぶりに拝見できず、残念でした。コロナ感染が収束して、直接お会いできる日が早く来ることを願っています。

2020年度

「フランス文学とジェンダー」

| 開催日: | 2020年7月31日(金)14時~16時 |

| 場所 | 大阪府立大学 I-siteなんば2階C2・C3教室 |

| コーディネーター | 内藤葉子女性学研究センター主任 |

《案内》3月18日に予定していました退職記念講演は、コロナウィルス感染の拡大のために、7月31日に延期となりました。

《案内》3月18日に予定していました退職記念講演は、コロナウィルス感染の拡大のために、7月31日に延期となりました。3月に大学を退職したしましたが、4か月遅れとなりますが、下記の通り、記念講演会を開催の予定です(ポスターは3月の折に作成したものです)。40年以上フランス文学(主に19世紀文学)の研究に携わってきました。その研究について、そしてなぜ「ジェンダーの視点」で文学を読み解いていこうと思ったのかをこれまでの研究を振り返りながらお話していきたいと思います。

「フランス文学とジェンダー」 村田京子

日時:2020年7月31日(金)14時~16時

場所:大阪府立大学 I-siteなんば C2・C3教室

完全予約制 30名(先着順)

申し込み先:女性学研究センター:https://www.human.osakafu-u.ac.jp/w-center/profmurata20200731/ または FAX: 072-254-9947(Faxの場合は、退職記念講演申込書(FAX)にご記入の上、お送りください)

定員約160名の会場ですが、三密を避けるために30名に限定させて頂きました。また、コロナ対策として、大学の要請により、皆様にはマスク着用、入り口での検温等をお願いすることになりました。いろいろご迷惑をおかけいたしますが、久しぶりに皆様にお会いできれば幸いです。

《報告》上記に予定していた講演ですが、大阪におけるコロナ感染者の拡大のため、残念ながら中止となりました。また別の機会に皆様とお会いできれば幸いです。

2019年度

「男性作家は女性をどのように描いたのか?」

| 開催日: | 2019年12月21日(土)13時30分~16時30分 |

| 場所 | 大阪府立大学 I-siteなんば 2階C2-C3 |

| コーディネーター | 村田京子 |

日時: 2019年12月21日(土)午後1時30分~4時30分

場所: 大阪府立大学 I-siteなんば 2階 C2-C3

1時30分~2時30分: 村田京子 「ゴンクール兄弟『マネット・サロモン』における画家とモデルの関係」

2時45分~3時45分: 小倉孝誠(慶應義塾大学教授) 「若い女性たちの表象と現実」

4時~4時30分: 講演者との質疑応答

《報告》暮も押し迫った12月末での開催でしたが、大勢の方々に参加して頂きました。今回は、「男性作家は女性をどのように描いたのか」というテーマのもと、慶応義塾大学の小倉孝誠先生をお招きし、19世紀から20世紀にかけてのフランス文学における女性の表象を探りました。まず、村田が19世紀後半の自然主義作家ゴンクール兄弟の芸術小説『マネット・サロモン』(1867) を中心に、バルザックの『知られざる傑作』(1831) とゾラの『制作』(1886) とも比較しながら、男性

作家と女性モデルの関係をジェンダーの視点から検証しました。19世紀における芸術小説では、男の画家の創造の苦しみが描かれると同時に、画家と女性モデルとの恋愛関係が描かれています。バルザックとゾラの小説では、画家は女性モデル(=恋人)への「欲望の眼差し」と、冷徹な「画家の眼差し」との間で揺れますが、最終的には「画家の眼差し」を優先し、女性は芸術の犠牲となります。それに対して、『マネット・サロモン』では男の画家が女のモデルによって、その画家人生を破壊される物語です。それは、マネットが他のヒロインとは違い、職業モデルとして、自らが芸術家の創造行為に寄与していることを誇りにしていること、さらに、彼女が自らの肉体によって作品を「制作」する創造者に変貌していること、によるものです。とりわけ女性が創造行為の主体と対象を兼ねる点に、ジェンダー的反転が見出せます。物語の最後でマネットが母親になると、貪欲な「ユダヤの女」に変貌して画家の才能、人格すら解体していきます。そこには作者の反ユダヤ主義が色濃く反映されていますが、小説の醍醐味は、マネットが自らの裸体を鏡に映しながら、「作品」を制作する場面にあると言えるでしょう。この小説は、シャセリオーの《エステルの化粧》(左図)やレンブラントの《夜警》など、絵画が大きな役割を果たしているのも大きな特徴となっています。

作家と女性モデルの関係をジェンダーの視点から検証しました。19世紀における芸術小説では、男の画家の創造の苦しみが描かれると同時に、画家と女性モデルとの恋愛関係が描かれています。バルザックとゾラの小説では、画家は女性モデル(=恋人)への「欲望の眼差し」と、冷徹な「画家の眼差し」との間で揺れますが、最終的には「画家の眼差し」を優先し、女性は芸術の犠牲となります。それに対して、『マネット・サロモン』では男の画家が女のモデルによって、その画家人生を破壊される物語です。それは、マネットが他のヒロインとは違い、職業モデルとして、自らが芸術家の創造行為に寄与していることを誇りにしていること、さらに、彼女が自らの肉体によって作品を「制作」する創造者に変貌していること、によるものです。とりわけ女性が創造行為の主体と対象を兼ねる点に、ジェンダー的反転が見出せます。物語の最後でマネットが母親になると、貪欲な「ユダヤの女」に変貌して画家の才能、人格すら解体していきます。そこには作者の反ユダヤ主義が色濃く反映されていますが、小説の醍醐味は、マネットが自らの裸体を鏡に映しながら、「作品」を制作する場面にあると言えるでしょう。この小説は、シャセリオーの《エステルの化粧》(左図)やレンブラントの《夜警》など、絵画が大きな役割を果たしているのも大きな特徴となっています。 小倉先生のご発表「若い女性たちの表象と現実」は、19世紀から20世紀にかけてのフランスの男性作家たちが描いた「若い娘 (jeune fille)」の特徴および、同時代の文化、思想との関連を探るものです(写真は講演中の小倉先生)。とりわけ3つの時代――19世紀前半のロマン主義文学、19世紀後半のリアリズム・自然主義文学、1920年代の文学――に分けて、それぞれの時代の代表作における若い娘の表象を分析されました。まず、『ポールとヴィルジニー』や『ルネ』などロマン主義文学では、若い娘は身体性が希薄で、「天使的」な女性として描かれていたのが、リアリズム・自然主義文学(エドモン・ド・ゴンクールの『シェリ』)になると、医学的言説(男性の医者による)に基づき、若い娘は「生理学的存在」とみなされ、女の身体と病理に対して鋭い視線が投げかけられるようになります。ただ、ゴンクールに関して興味深いのは、これまでの文学では男性から見た女性像であったのが、作者が女性の回想録や手紙、日記など女性自身の証言をもとに「女性性」を描いている、ということです。『シェリ』には少女から女に変わる「月経」という現象が、医学的言説を交えながら詳細に描写されていますが、こうした描写はロマン主義文学には絶対に見出せないものです。さらに、「狂乱の歳月 (Années folles)」と呼ばれた1920年代の小説、マグリットの『ギャルソンヌ』では、女主人公が経済的に自立し、身体的にも解放されていること(スポーツ的身体)、性愛体験においてもタブーを破ることによって、解放された「新しい女性」が描かれています。1920年代はヘミングウェイやフィッツジェラルドなど「ロスト・ジェネレーション」と呼ばれた作家の時代であり、まさにフィッツジェラルドの妻ゼルダや『華麗なるギャツビー』に登場するデイジーのように、短髪で性的にも奔放な女性が登場します(小倉先生の講演の最後に、その時代を描いたウッディ・アレンの映画の一部が上演され、会場も盛り上がりました)。

小倉先生のご発表「若い女性たちの表象と現実」は、19世紀から20世紀にかけてのフランスの男性作家たちが描いた「若い娘 (jeune fille)」の特徴および、同時代の文化、思想との関連を探るものです(写真は講演中の小倉先生)。とりわけ3つの時代――19世紀前半のロマン主義文学、19世紀後半のリアリズム・自然主義文学、1920年代の文学――に分けて、それぞれの時代の代表作における若い娘の表象を分析されました。まず、『ポールとヴィルジニー』や『ルネ』などロマン主義文学では、若い娘は身体性が希薄で、「天使的」な女性として描かれていたのが、リアリズム・自然主義文学(エドモン・ド・ゴンクールの『シェリ』)になると、医学的言説(男性の医者による)に基づき、若い娘は「生理学的存在」とみなされ、女の身体と病理に対して鋭い視線が投げかけられるようになります。ただ、ゴンクールに関して興味深いのは、これまでの文学では男性から見た女性像であったのが、作者が女性の回想録や手紙、日記など女性自身の証言をもとに「女性性」を描いている、ということです。『シェリ』には少女から女に変わる「月経」という現象が、医学的言説を交えながら詳細に描写されていますが、こうした描写はロマン主義文学には絶対に見出せないものです。さらに、「狂乱の歳月 (Années folles)」と呼ばれた1920年代の小説、マグリットの『ギャルソンヌ』では、女主人公が経済的に自立し、身体的にも解放されていること(スポーツ的身体)、性愛体験においてもタブーを破ることによって、解放された「新しい女性」が描かれています。1920年代はヘミングウェイやフィッツジェラルドなど「ロスト・ジェネレーション」と呼ばれた作家の時代であり、まさにフィッツジェラルドの妻ゼルダや『華麗なるギャツビー』に登場するデイジーのように、短髪で性的にも奔放な女性が登場します(小倉先生の講演の最後に、その時代を描いたウッディ・アレンの映画の一部が上演され、会場も盛り上がりました)。講演の後の討論の場でも、活発な質疑応答がなされ、盛会のうちに終わりました(参加者70名)

また、講演会の後、恒例のフレンチのお店「びすとろぽたじぇ」で懇親会を行いました。メニューの中でもメイン料理の一つ、コトリヤード(ブルターニュ地方の魚料理:海老など様々な魚をすりつぶしたスープ・ド・ポワッソン)が、いかにも伝統的なフランス料理で、絶品の味でした(写真はデザートを前にした、小倉先生を囲むテーブルにて)。懇親会も総勢27名の参加者で、おいしい料理に楽しい会話を満喫しました。

また、講演会の後、恒例のフレンチのお店「びすとろぽたじぇ」で懇親会を行いました。メニューの中でもメイン料理の一つ、コトリヤード(ブルターニュ地方の魚料理:海老など様々な魚をすりつぶしたスープ・ド・ポワッソン)が、いかにも伝統的なフランス料理で、絶品の味でした(写真はデザートを前にした、小倉先生を囲むテーブルにて)。懇親会も総勢27名の参加者で、おいしい料理に楽しい会話を満喫しました。 | 開催日: | 2019年11月1日(金) |

| 場所 | 大阪府立大学なかもずキャンパス A15棟2階中会議室 |

| コーディネーター | 村田京子 |

2時~3時 : 櫻井俊郎 「余治の保嬰会―清末上海における嬰児保護の試み―」

3時10分~4時10分 : 大形徹 「卑弥呼の鏡」

4時20分~5時 : 自由討論

《報告》11月の秋晴れの中、大勢の方々に参加して頂きました。まず、櫻井敏郎氏(左写真)が清代の子殺しの話をされました。当時、貧困のために生まれたばかりの赤ん坊を溺死させたり、路傍に捨てたりすることが多発し、その犠牲者の9割以上が女児であったそうです。家を継ぐのが男の子であったこと、女子は持参金や嫁入り道具などお金がかかることがその大きな原因で、せめてあの世に行ってからは、金持ちの家に生まれ変わることを願って「子を嫁がす」「他の人の身にわたる」という悲しい表現を使ったそうです。こうした悲劇をなくすために、清代初めには篤志家による共同出資で「育嬰社」「育嬰会」が組織され、捨て子に対して乳母の雇い入れなどが行われ、さらに雍世帝の時に行政の一環として推進されたそうです。ただそれでも「溺女」「捨て子」があまりに日常的であるため、嬰児死亡率は50%にのぼったとか。乳母だと当然のことながら、自分の子どもを優先するので預けられた嬰児の方が死亡率が高いということもあり、余治という篤志家が生みの親に直接援助して、自乳による育児を推進するために保嬰会というボランティア組織を立ち上げたそうです。彼は一口360文の寄付を募り、組織を各地に広げていき、子どもの死亡率を下げることができましたが、資金力のある上海のような都市と違い、地方ではその運営が大変だったようです。日本でも昔は貧困による子殺しは多くあり、中国と同じ状況であったと思いますが、日本では「姥捨て」の習慣があったのに対し、中国では「長幼の序」が尊ばれ、お年寄りは大事にされたそうです。こうした問題は格差社会が顕著になった現在にもあてはまり、現代の社会問題でもあると実感しました。

《報告》11月の秋晴れの中、大勢の方々に参加して頂きました。まず、櫻井敏郎氏(左写真)が清代の子殺しの話をされました。当時、貧困のために生まれたばかりの赤ん坊を溺死させたり、路傍に捨てたりすることが多発し、その犠牲者の9割以上が女児であったそうです。家を継ぐのが男の子であったこと、女子は持参金や嫁入り道具などお金がかかることがその大きな原因で、せめてあの世に行ってからは、金持ちの家に生まれ変わることを願って「子を嫁がす」「他の人の身にわたる」という悲しい表現を使ったそうです。こうした悲劇をなくすために、清代初めには篤志家による共同出資で「育嬰社」「育嬰会」が組織され、捨て子に対して乳母の雇い入れなどが行われ、さらに雍世帝の時に行政の一環として推進されたそうです。ただそれでも「溺女」「捨て子」があまりに日常的であるため、嬰児死亡率は50%にのぼったとか。乳母だと当然のことながら、自分の子どもを優先するので預けられた嬰児の方が死亡率が高いということもあり、余治という篤志家が生みの親に直接援助して、自乳による育児を推進するために保嬰会というボランティア組織を立ち上げたそうです。彼は一口360文の寄付を募り、組織を各地に広げていき、子どもの死亡率を下げることができましたが、資金力のある上海のような都市と違い、地方ではその運営が大変だったようです。日本でも昔は貧困による子殺しは多くあり、中国と同じ状況であったと思いますが、日本では「姥捨て」の習慣があったのに対し、中国では「長幼の序」が尊ばれ、お年寄りは大事にされたそうです。こうした問題は格差社会が顕著になった現在にもあてはまり、現代の社会問題でもあると実感しました。 次に大形徹氏(右写真)が、中国の魏から倭の女王、卑弥呼に送られた鏡についての話をされました。この鏡が100を越える数で、鏡が何を意味するのか、道教や様々な視点から解き明かされました。まず鏡は「悪霊の正体を映し出し、魔除けの役割」をしているということ。また、鏡は太陽を表わし、鏡を通して「再生復活」を願うというのも昔からの信仰であったそうです。卑弥呼は鬼道を行ったとされていますが、「鬼」とは「死者の霊魂」を意味し、「鬼道」とはそうした霊魂の声を聞く力をもち、死者との交流を通じて神の啓示を受けることができることを指すようです。さらに、「鬼道」は道教や神仙思想とも結びつき、一旦死んだ者が復活再生して永遠に生きることができる、いわば仙人になれることと関連しているそうです。卑弥呼の鏡はこうした「鬼道」を行う道具、さらには「あの世に到達するための占い」として使われたのではないかと考えられるそうです。卑弥呼に贈られた鏡は「死者と生者の世界を繋ぐ」ものであり、「鬼神の世界をこの世に映し出す重要な呪具」として使用されたのではないか、というのが大形氏の結論でした。お話の中で面白かったのは、中国の文献で卑弥呼が「妖しい」と表現されていることで、『説苑』という文献に出てくる張魯の母親が鬼道を行った場面が色仕掛けの話とも取れる内容になっているそうで、そこから卑弥呼の鬼道の「妖しい」イメージが出てきた、ということ。古代ギリシアでは神殿の巫女は「神聖娼婦」とされといたことと関わりがあるのではないかと、つい勘ぐりたくなりました。

次に大形徹氏(右写真)が、中国の魏から倭の女王、卑弥呼に送られた鏡についての話をされました。この鏡が100を越える数で、鏡が何を意味するのか、道教や様々な視点から解き明かされました。まず鏡は「悪霊の正体を映し出し、魔除けの役割」をしているということ。また、鏡は太陽を表わし、鏡を通して「再生復活」を願うというのも昔からの信仰であったそうです。卑弥呼は鬼道を行ったとされていますが、「鬼」とは「死者の霊魂」を意味し、「鬼道」とはそうした霊魂の声を聞く力をもち、死者との交流を通じて神の啓示を受けることができることを指すようです。さらに、「鬼道」は道教や神仙思想とも結びつき、一旦死んだ者が復活再生して永遠に生きることができる、いわば仙人になれることと関連しているそうです。卑弥呼の鏡はこうした「鬼道」を行う道具、さらには「あの世に到達するための占い」として使われたのではないかと考えられるそうです。卑弥呼に贈られた鏡は「死者と生者の世界を繋ぐ」ものであり、「鬼神の世界をこの世に映し出す重要な呪具」として使用されたのではないか、というのが大形氏の結論でした。お話の中で面白かったのは、中国の文献で卑弥呼が「妖しい」と表現されていることで、『説苑』という文献に出てくる張魯の母親が鬼道を行った場面が色仕掛けの話とも取れる内容になっているそうで、そこから卑弥呼の鬼道の「妖しい」イメージが出てきた、ということ。古代ギリシアでは神殿の巫女は「神聖娼婦」とされといたことと関わりがあるのではないかと、つい勘ぐりたくなりました。お二人のお話の後、質疑応答が時間をオーバーするほど活発に行われ、盛会のうちに終わりました(参加者50名)。

Mondes et sociabilité du spectacle autour de George Sand

| 開催日: | 2019年6月24日~27日 |

| 場所 | Université de Berne, Université de Lausanne |

| コーディネーター | Corinne Fournier Kiss (Université de Berne), Valentina Ponzetto (Université de Lausanne) |

《報告》6月最終週のスイスは連日36度を越える猛暑で、外は強烈な日射しで

少し歩くだけで消耗するような状態でした(ヨーロッパは異常気象で、南フランスでは45度を記録したとか)。シンポジウムはまず、ジュネーヴ空港から特急で2時間のところにあるベルンの大学で行われました(左写真:ベルン大学での発表の様子、中央がベルン大学の主宰者で司会のコリンヌ・フルニエさん、発表者はイザベル・ナジンスキー先生)。ベルンに向かう列車で面白かったのは、ジュネーヴで乗りこんだ時はフランス語のアナウンスでしたが、ローザンヌを過ぎて、フリブール(Fribourg;フライブルク Freibourgとフランス語、ドイツ語が併記されている駅)を通過してからはドイツ語でのアナウンス、ベルンの町は通りの名前も完全にドイツ語表記で、人々もドイツ語をしゃべっていたこと。多言語の国だと改めて実感しました。ベルンは近代的な都会(それに比べて、フランス語圏のローザンヌは古い町並みで、ホテルも昔ながらの古めかしい感じ)の雰囲気を漂わせていました。ここで2日間、研究発表が行われ、ディスカッションも盛り上がりました。夜は主催者側から素敵なイタリアレストラン(Lorenzini)でのディナーへの招待。おいしい料理にワインを楽しみました。2日目の午後からはフリブールの教会でのパイプオルガン演奏を聞き、ローザンヌ

少し歩くだけで消耗するような状態でした(ヨーロッパは異常気象で、南フランスでは45度を記録したとか)。シンポジウムはまず、ジュネーヴ空港から特急で2時間のところにあるベルンの大学で行われました(左写真:ベルン大学での発表の様子、中央がベルン大学の主宰者で司会のコリンヌ・フルニエさん、発表者はイザベル・ナジンスキー先生)。ベルンに向かう列車で面白かったのは、ジュネーヴで乗りこんだ時はフランス語のアナウンスでしたが、ローザンヌを過ぎて、フリブール(Fribourg;フライブルク Freibourgとフランス語、ドイツ語が併記されている駅)を通過してからはドイツ語でのアナウンス、ベルンの町は通りの名前も完全にドイツ語表記で、人々もドイツ語をしゃべっていたこと。多言語の国だと改めて実感しました。ベルンは近代的な都会(それに比べて、フランス語圏のローザンヌは古い町並みで、ホテルも昔ながらの古めかしい感じ)の雰囲気を漂わせていました。ここで2日間、研究発表が行われ、ディスカッションも盛り上がりました。夜は主催者側から素敵なイタリアレストラン(Lorenzini)でのディナーへの招待。おいしい料理にワインを楽しみました。2日目の午後からはフリブールの教会でのパイプオルガン演奏を聞き、ローザンヌ へ。3日、4日目はローザンヌ大学でのシンポジウム。ローザンヌ大学は広大なキャンパスで、電車の駅が3つあるほど。広い敷地に建物が散在している感じとなっています。村田は3日目の午前の部で発表を行いました(写真)。司会は18、19世紀フランス文学研究の重鎮(現在、サンドの作品がオノレ・シャンピオン版で次々に出版されていますが、その責任者でもある)、ベアトリス・ディディエ先生。一人30分の発表で、二人続けて発表した後、質疑応答となりまし

へ。3日、4日目はローザンヌ大学でのシンポジウム。ローザンヌ大学は広大なキャンパスで、電車の駅が3つあるほど。広い敷地に建物が散在している感じとなっています。村田は3日目の午前の部で発表を行いました(写真)。司会は18、19世紀フランス文学研究の重鎮(現在、サンドの作品がオノレ・シャンピオン版で次々に出版されていますが、その責任者でもある)、ベアトリス・ディディエ先生。一人30分の発表で、二人続けて発表した後、質疑応答となりまし た。村田は女優マリー・ドルヴァルとの親しい交流を通して、ドルヴァルがいかにサンドの作品の女優像に影響を与えたかについて発表し、ディディエ先生

た。村田は女優マリー・ドルヴァルとの親しい交流を通して、ドルヴァルがいかにサンドの作品の女優像に影響を与えたかについて発表し、ディディエ先生 からも「素晴らしい発表」とお褒めの言葉を頂きました。3日目の夕方からは、今回のシンポジウムの主宰者の一人、ローザンヌ大学のヴァランティナさんを初めとする3人の役者が、サンドが恋人のミシェル・ブルジェに宛てた手紙をもとにした朗読劇を演じ、スペクタクルを楽しみました(左:プログラム、右写真:ヴァランティナさんは男役を演じています)。3人とも熱演で拍手喝采! 4日目も9時から17時頃まで発表が行われ、少し疲れましたが本当に充実したシンポジウムになりました。

からも「素晴らしい発表」とお褒めの言葉を頂きました。3日目の夕方からは、今回のシンポジウムの主宰者の一人、ローザンヌ大学のヴァランティナさんを初めとする3人の役者が、サンドが恋人のミシェル・ブルジェに宛てた手紙をもとにした朗読劇を演じ、スペクタクルを楽しみました(左:プログラム、右写真:ヴァランティナさんは男役を演じています)。3人とも熱演で拍手喝采! 4日目も9時から17時頃まで発表が行われ、少し疲れましたが本当に充実したシンポジウムになりました。 2018年度

「文学、演劇、ジェンダー」

| 開催日: | 2018年2月2日(土)14時~17時 |

| 場所 | 大阪府立大学 I-siteなんば |

| コーディネーター | 村田京子 |

日時:2019年2月2日(土)午後2時~5時

場所:大阪府立大学 I-siteなんば 2階 C2・C3

2時~3時:村田京子 「マリー・ドルヴァルとジョルジュ・サンド―サンドにおける理想の女優像―」

3時15分~3時15分:白田由樹(大阪市立大学准教授) 「サラ・ベルナールの挑戦―偉大な芸術家としての女優―」

4時30分~5時: 講演者との質疑応答

《報告》立春間近ということもあってか、穏やかな日和の中(ただ、目下、インフルエンザが猛威をふるっている中)、大勢の方が講演会に参加して下さいました。まずは村田が19世紀前半のフランスでロマン派劇を代表する女優として活躍したマリー・ドルヴァルの生涯を取り上げた後、ドルヴァルと親しかったジョルジュ・サンドとの関係、およびサンドの作品に登場する女優とドルヴァルとの関係を探りました(写真)。19世紀当時、女優は「淫らな生活の女」として、娼婦と同一視され、社会的偏見の的となっていたという背景に触れた後、ドルヴァルは幼い頃から舞台に上がり、誰からの援助も受けずに三人の娘を養育し、生活費もほとんど彼女の稼ぎで賄っていたことを明らかにしました。古典劇の牙城コメディー・フランセーズの劇団員との軋轢(彼女は「大衆演劇の女優」として格下に見られていた)や、彼女の代表作(デュマの『アントニー』、ユゴーの『マリヨン・ド・ロルム』、ヴィニーの『チャタートン』)を概観した後、サンドの女優観(女優という職業を貧しい女性が自立した生活を送るための手段とみなす)や、サンドがドルヴァルのために書いた戯曲『コジマ』がなぜ失敗に終わったのかを、ヴィニーの『チャータートン』と比較しながら見ていきました。最後に、ドルヴァル晩年にサンドが書いた小説『ルクレチア・フロリアニ』の女主人公、元女優のルクレチアがドルヴァルにそうあって欲しかった女優像が反映されていることを明らかにしました。

《報告》立春間近ということもあってか、穏やかな日和の中(ただ、目下、インフルエンザが猛威をふるっている中)、大勢の方が講演会に参加して下さいました。まずは村田が19世紀前半のフランスでロマン派劇を代表する女優として活躍したマリー・ドルヴァルの生涯を取り上げた後、ドルヴァルと親しかったジョルジュ・サンドとの関係、およびサンドの作品に登場する女優とドルヴァルとの関係を探りました(写真)。19世紀当時、女優は「淫らな生活の女」として、娼婦と同一視され、社会的偏見の的となっていたという背景に触れた後、ドルヴァルは幼い頃から舞台に上がり、誰からの援助も受けずに三人の娘を養育し、生活費もほとんど彼女の稼ぎで賄っていたことを明らかにしました。古典劇の牙城コメディー・フランセーズの劇団員との軋轢(彼女は「大衆演劇の女優」として格下に見られていた)や、彼女の代表作(デュマの『アントニー』、ユゴーの『マリヨン・ド・ロルム』、ヴィニーの『チャタートン』)を概観した後、サンドの女優観(女優という職業を貧しい女性が自立した生活を送るための手段とみなす)や、サンドがドルヴァルのために書いた戯曲『コジマ』がなぜ失敗に終わったのかを、ヴィニーの『チャータートン』と比較しながら見ていきました。最後に、ドルヴァル晩年にサンドが書いた小説『ルクレチア・フロリアニ』の女主人公、元女優のルクレチアがドルヴァルにそうあって欲しかった女優像が反映されていることを明らかにしました。 次に白田先生が、19世紀後半のフランスにおいて一世を風靡したサラ・ベルナールを取り上げて話をされました(写真)。サラの生い立ちについては、高級娼婦のような生活を送っていた母親の元に育ちながらも、美しい声の才能ある女性として、コンセルヴァトワール(国立音楽演劇学院)で勉強し、コメディ・フランセーズでデビュー。ここまではドルヴァルよりは順調な女優業のスタートですが、持ち前の気の強さで他の劇団員と衝突して自らコメディー・フランセーズを飛び出した、というのはいかにもベルナールらしい! ベルナールの場合、男性の視点に立った女優観(女性は「創造者」ではなく「模倣者」に過ぎず、「女優」の職業は女性に合っていると考える)に逆らうことなく、しかし自らの意志を通すところにベルナールの生き方があるようです。さらに自らの劇団を結成してアメリカ各地を回るなど、その積極性はドルヴァルにはないもののではないかと思えます(ただ、ドルヴァルの頃はアメリカ巡業など夢の話でしたが)。昔から俳優は教会から排斥され、墓地への埋葬を拒否されましたが、19世紀後半になってやっと教会も信者として受け入れるようになったことなど、その経緯がよくわかりました(しかし社会的偏見は残ったようですが)。サラはスクリーブの戯曲で18世紀に実在した女優を主人公とした『アドリエンヌ・ルクヴルール』の筋書きを変えて演じるなど、劇作家となったり、または彫刻家としてサロンに出品したり、他の芸術分野でも才能豊かな一面を見せています。しかも普仏戦争の時にはオデオン座を野戦病院として看護活動に専念、晩年には右足を切断しても舞台に上がるなど、そのエネルギーには脱帽です。

次に白田先生が、19世紀後半のフランスにおいて一世を風靡したサラ・ベルナールを取り上げて話をされました(写真)。サラの生い立ちについては、高級娼婦のような生活を送っていた母親の元に育ちながらも、美しい声の才能ある女性として、コンセルヴァトワール(国立音楽演劇学院)で勉強し、コメディ・フランセーズでデビュー。ここまではドルヴァルよりは順調な女優業のスタートですが、持ち前の気の強さで他の劇団員と衝突して自らコメディー・フランセーズを飛び出した、というのはいかにもベルナールらしい! ベルナールの場合、男性の視点に立った女優観(女性は「創造者」ではなく「模倣者」に過ぎず、「女優」の職業は女性に合っていると考える)に逆らうことなく、しかし自らの意志を通すところにベルナールの生き方があるようです。さらに自らの劇団を結成してアメリカ各地を回るなど、その積極性はドルヴァルにはないもののではないかと思えます(ただ、ドルヴァルの頃はアメリカ巡業など夢の話でしたが)。昔から俳優は教会から排斥され、墓地への埋葬を拒否されましたが、19世紀後半になってやっと教会も信者として受け入れるようになったことなど、その経緯がよくわかりました(しかし社会的偏見は残ったようですが)。サラはスクリーブの戯曲で18世紀に実在した女優を主人公とした『アドリエンヌ・ルクヴルール』の筋書きを変えて演じるなど、劇作家となったり、または彫刻家としてサロンに出品したり、他の芸術分野でも才能豊かな一面を見せています。しかも普仏戦争の時にはオデオン座を野戦病院として看護活動に専念、晩年には右足を切断しても舞台に上がるなど、そのエネルギーには脱帽です。 マリー・ドルヴァル、サラ・ベルナールという19世紀フランスを代表する女優、さらに女性作家ジョルジュ・サンドとの深い関わり(ベルナールもサンドの『棄て子フランソワ』を演じている)がわかり、男性優位の社会において天分ある女性芸術家の連帯が実感できました(写真は講演者2人で撮ったもの)。聴講の方々も、最後まで熱心に聞いて下さり、盛会のうちに終わりました(参加者60名)

マリー・ドルヴァル、サラ・ベルナールという19世紀フランスを代表する女優、さらに女性作家ジョルジュ・サンドとの深い関わり(ベルナールもサンドの『棄て子フランソワ』を演じている)がわかり、男性優位の社会において天分ある女性芸術家の連帯が実感できました(写真は講演者2人で撮ったもの)。聴講の方々も、最後まで熱心に聞いて下さり、盛会のうちに終わりました(参加者60名) | 開催日: | 2019年1月26日(土)13時~18時 |

| 場所 | 京都外国語大学1号館7階171教室(小ホール) |

| コーディネーター | リアリズム研究会・「フランス写実主義小説の成立に関する実証的研究」(科学研究費基盤C代表:田口紀子)共催 |

1.村田京子(大阪府立大学):「ジョルジュ・サンドの田園小説における「田舎」の表象―農民像を中心に」

2.奥山裕介(大阪大学):「世界を迎え、世界を見送る―ヘルマン・バング『路傍にて』における「駅の町」の近代」

3.浜本隆三(甲南大学):「幻想の西部―フロンティアとマーク・トウェインの田舎表象」

コメンテーター:磯崎康太郎(福井大学)、田口紀子(京都大学)

《報告》雪がちらつく厳寒の中、30名以上の方々が京都西端の京都外国大学に集まってくれました(中には東京からわざわざ駆けつけてくれた方もいて、感謝!)。まず村田はバルザックの『ふくろう党』『農民』を通して農民像(「獣性」「野蛮さ」)を見た後、サンドの民俗学者的側面を明らかにしました。サンドは貴族社会からみた理想の農民像ではなく、時代が進むにつれて消滅しつつあるベリー地方の農民の方言や慣習、民謡、踊りを後世に残そうと努力し、物語の中で触れています。その意味では、パリから来た人物の視線を通して農民像を描いたバルザック以上に現実に即した農民をリアルに描いたと言えるでしょう。その一方でサンドは『ジャンヌ』の中で自然や大地と深く結びついた「原初の女」を登場させ、さらに『魔の沼』では「原初の男」を出現させて、「文明人」とは違う彼らの視点を浮き彫りにすると同時に、芸術家(作家)の役目は彼らの「沈黙」に言葉を与え、それを表現することとしています(図版はサンドと同時代の女性画家ローザ・ボヌールの《ニヴェルネー地方の耕作》)。そこにサンドの理想主義的側面が見出せます。

《報告》雪がちらつく厳寒の中、30名以上の方々が京都西端の京都外国大学に集まってくれました(中には東京からわざわざ駆けつけてくれた方もいて、感謝!)。まず村田はバルザックの『ふくろう党』『農民』を通して農民像(「獣性」「野蛮さ」)を見た後、サンドの民俗学者的側面を明らかにしました。サンドは貴族社会からみた理想の農民像ではなく、時代が進むにつれて消滅しつつあるベリー地方の農民の方言や慣習、民謡、踊りを後世に残そうと努力し、物語の中で触れています。その意味では、パリから来た人物の視線を通して農民像を描いたバルザック以上に現実に即した農民をリアルに描いたと言えるでしょう。その一方でサンドは『ジャンヌ』の中で自然や大地と深く結びついた「原初の女」を登場させ、さらに『魔の沼』では「原初の男」を出現させて、「文明人」とは違う彼らの視点を浮き彫りにすると同時に、芸術家(作家)の役目は彼らの「沈黙」に言葉を与え、それを表現することとしています(図版はサンドと同時代の女性画家ローザ・ボヌールの《ニヴェルネー地方の耕作》)。そこにサンドの理想主義的側面が見出せます。次に、デンマーク文学研究の奥山さんがヘルマン・バングという19世紀後半の作家の作品『路傍にて』を取り上げました。その前にまず、デンマークという国自体が地理的にもヨーロッパの「周縁」、「ヨーロッパの田舎」であったこと、それが産業化によって首都が急速に近代化し、首都と農村の格差が広がっていったこと、などデンマークの知られざる歴史の経過を説明されました。こうした歴史的背景のもと、都市と農村の中間に位置する「駅の町」(鉄道ができて駅周辺に鉄道工夫や職人が集住して共同体を形成)が生まれ、『路傍にて』はまさに、「駅の町」を舞台にした物語となっています。駅長とその妻カティンカ、農場管理者フース(カティンカと恋仲になる)の三人が主な登場人物で、近代的な「加速と発展」を体現する駅長、それに対してカティンカは「静止、滞留、自閉」を象徴しています。近代化によってコミュニケーションの断絶が起こりますが、カティンカの死後、彼女が残したものを通じて人々が共同性を取り戻す構造になっているとのことです。「動物」「花」が象徴的な役割をしているのが印象に残りました。

最後に浜本さんがアメリカ文学における田舎の表象をマーク・トウェインの作品を通じて分析されました。アメリカの場合、東部=都市、西部=田舎の図式となり、西部はフロンティアとして多くの移民を惹きつけてきました。ヨーロッパ文化に憧憬の念を持つメルヴィルやエマーソン、ソローなどアメリカン・ロマン主義とは違い、トウェインはヨーロッパ文化をありのままに、むしろ皮肉な視線で見ており、そこに彼のリアリズムが見出せます。農民の牧歌的神話の否定、自営農民の堕落が描かれており、さらにフィッツジェラルドの『ギャッツビー』では、ギャッツビー、彼の憧れの女性デイジー、語り手のトムも「西部人」であり、「東部」の生活には適合できない人間であったことを明らかにされました。方言に関しては、『ハックルベリーの冒険』でハックと黒人奴隷のジムがミシシッピ川を筏で下っていきますが、通り過ぎる場所ごとに違う方言が使われ、地方色が現れているというのが興味深かったです。

三人の発表の後、コメンテーターのお二人のコメントがあり、さらに会場からの意見、質問が相次ぎました。特に「田舎」が何を意味するのか、何と対立しているのか、はフランス、デンマーク、アメリカでは全く違い、一言では言えない問題だと改めて認識しました。もう一つは「語り手」の問題が議論され、「他者」としての「農民」の言葉をどのような形で表現するのか、または表現しえるのか、という問題がクローズアップされました。ディスカッションも2時間に及ぶ白熱したもので、有意義な一日を過ごすことができました。

報告書: 会報0号2019.2(リアリスム文学研究会)

| 開催日: | 2018年11月23日(金)15時~17時 |

| 場所 | 放送大学奈良学習センターZ308講義室 |

| コーディネーター | 奈良日仏協会、放送大学奈良学習センター |

《案内》下記のような講演会(講演者:村田京子)を開催いたします。関心のある方は是非ご参加下さい(詳細は秋の教養講座2018チラシを参照のこと)。

《案内》下記のような講演会(講演者:村田京子)を開催いたします。関心のある方は是非ご参加下さい(詳細は秋の教養講座2018チラシを参照のこと)。19世紀フランスの作家バルザック(1799-1850) は、「近代小説の祖」と呼ばれ、彼の小説大系『人間喜劇』(約90篇)には、フランス社会のあらゆる階級・職業・年齢の2500人以上の人物が登場しています。バルザック自身、自らを「歴史の秘書」とみなしているように、彼は、登場人物の服装や住居などを現実に即して詳細に描いています。とりわけ、彼は服装を職業・生活・習慣・性格を表す記号とみなし、『人間喜劇』において「服装の記号学」を打ち立てています。

本講演では、『人間喜劇』最初の作品『ふくろう党、または1799年のブルターニュ』(1829)を取り上げ、服装が物語にどのように関わっているのかを見ていきたいと思います。さらに、この作品は、フランス革命末期にブルターニュ地方で起こった「ふくろう党」と名乗る農民たちによる反革命運動を扱った「歴史小説」です。しかも、ふくろう党を指揮する王党派貴族モントーラン侯爵(左上図:農民を指揮する王党派貴族)と、彼を誘惑してその身柄を政府に引き渡すべく、警察大臣フーシェから密命を受けた女スパイ、マリー・ド・ヴェルヌイユとの悲恋

本講演では、『人間喜劇』最初の作品『ふくろう党、または1799年のブルターニュ』(1829)を取り上げ、服装が物語にどのように関わっているのかを見ていきたいと思います。さらに、この作品は、フランス革命末期にブルターニュ地方で起こった「ふくろう党」と名乗る農民たちによる反革命運動を扱った「歴史小説」です。しかも、ふくろう党を指揮する王党派貴族モントーラン侯爵(左上図:農民を指揮する王党派貴族)と、彼を誘惑してその身柄を政府に引き渡すべく、警察大臣フーシェから密命を受けた女スパイ、マリー・ド・ヴェルヌイユとの悲恋物語でもあります。したがって、革命の歴史も絡めながら、本作品を読み解いていきたいと思います。

1.服装を通して見る男たちの戦い:共和軍司令官ユロと、共和軍を迎え撃つ農民たち、およびその指揮官モントーランの服装に焦点を当て、彼らの服装によって象徴される政治思想、さらに人物の性格を探っていきます。

2.服装を通して見る総裁政府時代の人物:フーシェの手下コランタンの服装(総裁政府時代に流行した「アンクォヤブル」の奇抜な衣装(右上図:アンクォヤブルとメルヴェイユーズ)に注目した後、同じく当時流行の「メルヴェイユーズ」の衣装を纏ったマリーと、マリー・アントワネットの時代の宮廷衣装(左図)を纏った貴族の女性たちを対比させ、絶対王政から共和政への時代の変遷を、モードを通して検証していきます。

2.服装を通して見る総裁政府時代の人物:フーシェの手下コランタンの服装(総裁政府時代に流行した「アンクォヤブル」の奇抜な衣装(右上図:アンクォヤブルとメルヴェイユーズ)に注目した後、同じく当時流行の「メルヴェイユーズ」の衣装を纏ったマリーと、マリー・アントワネットの時代の宮廷衣装(左図)を纏った貴族の女性たちを対比させ、絶対王政から共和政への時代の変遷を、モードを通して検証していきます。このように、本講演では、様々なモード図版や絵画などを用いながら、「視覚的に」フランス文学を読み解いていきたいと思っています。

《報告》本格的冬の到来を思わせる寒さの中、大勢の方に参加して頂きました。まず、三野放送大学奈良学習センター長兼 奈良日仏協会会長から、紹介して頂いた後、1時間30分にわたり、バルザックの『ふくろう党』についての話をしました。つい、いつもの癖で早口で話したせいか、司会の杉谷さんから後で「弾丸トーク」という感想をもらってしまいました。講演の後、会場の方々から様々な質問を受けましたが、衣装としては「アンクォヤブル」と「メルヴェイユーズ」が皆さんの印象に残ったようです。『人間喜劇』において「緑の服」を着た女性は娼婦的な女性である、とか「緑の眼」は陰険さを表す、といったことにも反応が大きく、学会等では質問されない事柄を質問されて驚くと同時に、新鮮な気持ちになりました。奈良日仏協会、放送大学の受講生の方々の他にも、府立大の卒業生や公開講座の方々も20名ほど大阪からわざわざ奈良まで来て下さり、感謝しています(参加者44名)。

《報告》本格的冬の到来を思わせる寒さの中、大勢の方に参加して頂きました。まず、三野放送大学奈良学習センター長兼 奈良日仏協会会長から、紹介して頂いた後、1時間30分にわたり、バルザックの『ふくろう党』についての話をしました。つい、いつもの癖で早口で話したせいか、司会の杉谷さんから後で「弾丸トーク」という感想をもらってしまいました。講演の後、会場の方々から様々な質問を受けましたが、衣装としては「アンクォヤブル」と「メルヴェイユーズ」が皆さんの印象に残ったようです。『人間喜劇』において「緑の服」を着た女性は娼婦的な女性である、とか「緑の眼」は陰険さを表す、といったことにも反応が大きく、学会等では質問されない事柄を質問されて驚くと同時に、新鮮な気持ちになりました。奈良日仏協会、放送大学の受講生の方々の他にも、府立大の卒業生や公開講座の方々も20名ほど大阪からわざわざ奈良まで来て下さり、感謝しています(参加者44名)。 懇親会は「菜園」というイタリアレストランで行われ、そこでも天理大学のオリヴィエ・ジャメ先生や、奈良先端研のフランス人研究者の方などとお話ができ(ジャメ先生とは翻訳に従事されている夏目漱石の話を、研究者の方とは目下、話題のルノー・日産のゴーン氏のことなど)、予定の時間をオーバーするほど盛り上がりました。奈良日仏協会には元NHKのアナウンサーや、仏文学部を出られた方、シャンソン歌手、フランスに住んでおられた方など、様々な職業、経歴の方がいて興味深い話を伺うことができました。協会にはシネマの会や美術鑑賞の会もあり、時間が出来たら是非参加してみたいと思います(参加者22名)。

懇親会は「菜園」というイタリアレストランで行われ、そこでも天理大学のオリヴィエ・ジャメ先生や、奈良先端研のフランス人研究者の方などとお話ができ(ジャメ先生とは翻訳に従事されている夏目漱石の話を、研究者の方とは目下、話題のルノー・日産のゴーン氏のことなど)、予定の時間をオーバーするほど盛り上がりました。奈良日仏協会には元NHKのアナウンサーや、仏文学部を出られた方、シャンソン歌手、フランスに住んでおられた方など、様々な職業、経歴の方がいて興味深い話を伺うことができました。協会にはシネマの会や美術鑑賞の会もあり、時間が出来たら是非参加してみたいと思います(参加者22名)。講演会報告:Mon Nara 12月号p.1

| 開催日: | 2018年10月31日(水) |

| 場所 | 大阪府立大学なかもずキャンパスA15棟2階中会議室 |

| コーディネーター | 村田京子 |

2時~3時: 青木賜鶴子 「『とりかへばや物語』の女君と男君」

3時10分~4時10分: 大平桂一 「柳如是と錢謙益―明末清初の愛の形―」

4時20分~5時: 自由討論

《報告》秋晴れの中、行楽日和にも関わらず、大勢の方々が参加して下さいました。まず、青木先生(写真)が平安時代末に書かれたとされる『とりかへばや物語』について、お話されました。室内で「絵を描き、雛遊びや貝覆い」のような女の子の遊びが好きな「男君」と、外で「(蹴)鞠や小弓」で遊び、男の学問である「漢詩」や男の楽器「笛」(女は「琴」)を嗜む「女君」が男女入れ替わって、それぞれ元服、裳着の儀式をして若君(実は女君)は右大臣の娘「四の君」と結婚させられる、という話で女君の視点が主流となっているそうです。結婚生活の中でいつ女であることがばれるのか、が焦点となり、読者のハラハラ感を高めるのがこの話のみそ。プレイボーイの「宰相の中将」が登場して、「四の君」ばかりか「女君」も妊娠する、というややこしい筋の後、「女君」は本来の女に戻って最後は帝に見染められて后となる、という結末。4巻本のうち、最後の4巻目(女に戻って出世をする)は話としてはつまらないとのこと。確かに、男女入れ替わりが独創的で、現代の男女入れ替わりの物語の原点と言えます。冒頭は、現代でいう「トランスジェンダー」―男(女)の体をしているのに、心は女(男)―とも重なり、非常に興味深いのですが、ただ最後は女に戻って、「后」となる、というのは果たして彼女にとって幸福なのか、と疑問に思ってしまいます。本当は「男」のように自由に行動したかったのではないか、と思うのですが、平安時代では到底無理な話と言えるでしょう。

《報告》秋晴れの中、行楽日和にも関わらず、大勢の方々が参加して下さいました。まず、青木先生(写真)が平安時代末に書かれたとされる『とりかへばや物語』について、お話されました。室内で「絵を描き、雛遊びや貝覆い」のような女の子の遊びが好きな「男君」と、外で「(蹴)鞠や小弓」で遊び、男の学問である「漢詩」や男の楽器「笛」(女は「琴」)を嗜む「女君」が男女入れ替わって、それぞれ元服、裳着の儀式をして若君(実は女君)は右大臣の娘「四の君」と結婚させられる、という話で女君の視点が主流となっているそうです。結婚生活の中でいつ女であることがばれるのか、が焦点となり、読者のハラハラ感を高めるのがこの話のみそ。プレイボーイの「宰相の中将」が登場して、「四の君」ばかりか「女君」も妊娠する、というややこしい筋の後、「女君」は本来の女に戻って最後は帝に見染められて后となる、という結末。4巻本のうち、最後の4巻目(女に戻って出世をする)は話としてはつまらないとのこと。確かに、男女入れ替わりが独創的で、現代の男女入れ替わりの物語の原点と言えます。冒頭は、現代でいう「トランスジェンダー」―男(女)の体をしているのに、心は女(男)―とも重なり、非常に興味深いのですが、ただ最後は女に戻って、「后」となる、というのは果たして彼女にとって幸福なのか、と疑問に思ってしまいます。本当は「男」のように自由に行動したかったのではないか、と思うのですが、平安時代では到底無理な話と言えるでしょう。 次に大平先生(写真)が中国の明末から清にかけて生きた柳如是と錢謙益の恋愛についての話をされました。柳如是は10歳の時に妓楼に売られ、そこで高い教養を身につけた、美貌と教養で有名な妓女だそうです。当時のランクの高い妓女は、吉原の花魁のように、妓楼に閉じ込められるのではなく、自分で船をチャーターして身請け先を探す、というのが非常に面白かったです。しかも財産、身分を調査した上で、漢詩を相手に送って「誘惑」するというのは、平安時代に身分の高い男女が交わす和歌と同じ役割を果たしている点で興味深いものでした。その漢詩(漢代の名儒馬融や謝安の名を挙げ、錢謙益の方が彼らよりも優れていると褒めている)の出来が素晴らしく、それに驚嘆した錢謙益の応答の詩も洒落ていて、二人が恋仲になる、というもの。特に錢謙益が遠く離れた柳に送った詩は、有名な唐の玄宗と楊貴妃の華清宮での入浴にちなんだもので、「第二湯」に浸かる玄宗が楊貴妃が体を洗った「第一湯」からの湯を受けて恍惚となったように、自分は柳の入る「第一湯」の湯を受けたいものだという性愛の欲望が描かれています。二人が出会ったのは柳(28歳)に対して錢はすでに60歳代で、年齢差はありながら(やはり、柳のような妓女に釣り合う身分の高い男性というと年齢が高くなるそうです)、二人には女の子も生まれ、本当に愛し合っていたようです。しかし、錢謙益の死後、柳は遺産相続の争いに巻き込まれ、46歳で自殺してしまう、という不幸な人生を辿っています。これは、フランスでも絶世の美女ディアーヌ・ド・ポワチエがアンリ2世に見染められて恋人となり、シュノンソー城を贈られたものの、アンリ2世が急死した後、正妻のカトリーヌ・ド・メディシスに城を取り上げられるのと似ているかもしれません。

次に大平先生(写真)が中国の明末から清にかけて生きた柳如是と錢謙益の恋愛についての話をされました。柳如是は10歳の時に妓楼に売られ、そこで高い教養を身につけた、美貌と教養で有名な妓女だそうです。当時のランクの高い妓女は、吉原の花魁のように、妓楼に閉じ込められるのではなく、自分で船をチャーターして身請け先を探す、というのが非常に面白かったです。しかも財産、身分を調査した上で、漢詩を相手に送って「誘惑」するというのは、平安時代に身分の高い男女が交わす和歌と同じ役割を果たしている点で興味深いものでした。その漢詩(漢代の名儒馬融や謝安の名を挙げ、錢謙益の方が彼らよりも優れていると褒めている)の出来が素晴らしく、それに驚嘆した錢謙益の応答の詩も洒落ていて、二人が恋仲になる、というもの。特に錢謙益が遠く離れた柳に送った詩は、有名な唐の玄宗と楊貴妃の華清宮での入浴にちなんだもので、「第二湯」に浸かる玄宗が楊貴妃が体を洗った「第一湯」からの湯を受けて恍惚となったように、自分は柳の入る「第一湯」の湯を受けたいものだという性愛の欲望が描かれています。二人が出会ったのは柳(28歳)に対して錢はすでに60歳代で、年齢差はありながら(やはり、柳のような妓女に釣り合う身分の高い男性というと年齢が高くなるそうです)、二人には女の子も生まれ、本当に愛し合っていたようです。しかし、錢謙益の死後、柳は遺産相続の争いに巻き込まれ、46歳で自殺してしまう、という不幸な人生を辿っています。これは、フランスでも絶世の美女ディアーヌ・ド・ポワチエがアンリ2世に見染められて恋人となり、シュノンソー城を贈られたものの、アンリ2世が急死した後、正妻のカトリーヌ・ド・メディシスに城を取り上げられるのと似ているかもしれません。お二人のお話の後、様々な質問、意見が活発に出て時間をオーバーするほどで、大盛況のうちに終わりました(参加者45名)。

| 開催日: | 2018年6月3日(日)10時~12時 |

| 場所 | 獨協大学 |

| コーディネーター | 小倉孝誠 慶応義塾大学教授 |

18世紀から19世紀にかけては、科学的啓蒙や文学の領域で多くの女性が活躍し、同時代的には多くの読者を得ていた。しかし例外を除いて、その後それら女性作家の多くは科学史や文学史から排除されてきた。近代は知と文学の言説を戦略的に「男性化」してきたと言えるかもしれない。知の生産や創作が展開する「文学場」は、ジェンダー的な力学と無縁ではないのだ。本ワークショップでは、18世紀の女性科学啓蒙家と19世紀の女性作家を対象にして、同時代の男性作家と比較しながら、広義の「文学場」とジェンダーの関係を問い直す。

川島は「女が書くこと、公表すること、名前を出すこと」に着目する。女性作家を扱う場合、この三要素は分けて考えなければならない。ここでは18世紀の科学啓蒙家エミリー・デュ・シャトレを取り上げ、彼女が科学の本を書き、出版し、そこに自らの名を冠するに至った経緯を、ジェンダーの視点から分析する。

村田は「捨てられた女」のテーマを取り上げる。このテーマはオウィディウスのサッフォー像に遡り、バルザックが同名の小説を出版するほどの文学的クリシェとなっている。男性作家が創造した「捨てられた女」のテーマを女性作家がどのように扱ったのか、スタール夫人やサンドの作品をバルザックの小説とも比較しながら検証する。

東はソフィー・ゲーを取り上げる。『アナトール』(1815)で知られる彼女の小説の魅力は細やかな観察にあるが、それだけでは長いキャリアを築くことはできなかった。女性作家が特別視されていた文学場において、ゲーはどんな戦略を取ったのか。ジャンル選択や男女の描き方に注目し、バルザックら男性作家と対比して検討する。

《報告》真夏を思わせる暑い一日となった6月3日、都心から少し離れた(上野駅から電車で40分余り)獨協大学でのワークショップ、10時からと早い時間だったにも関わらず、大勢の人が参加してくれました(約60名)。会場も新しい建物で教室の設備も良く(PCが教卓に備え付けられていてUSBメモリーのみ持参でスクリーンに映し出すことができるという、優れもの)、明るい快適な部屋でした。まず、小倉先生のワークショップの趣旨説明と発表者の紹介の後、川島先生が18世紀のサロンの女主人として有名なエミリー・デュ・シャトレ夫人について話をされました。女が本を書くということ、しかも自分の名前を出すことがいかに難しかったか、ヴォルテールとの関わり(最初はヴォルテールの名前で夫人自らの考えを世に出した)を通して明らかにされました。やはり、サロンの女主人として男の科学者や文学者とエスプリに富んだ会話を楽しむのは良くても、女性自らが専門的な科学知識を発揮して本にするのは、「女らしさ」の範疇から外れていたわけです。次に東先生が、19世紀の女性作家ソフィー・ゲーを取り上げ、作品分析をされました。ゲーが女性作家のジャンルとされる書簡体小説や感傷小説を書いている限りは、サント=ブーヴなど批評家たちから称賛されるが、男の領域とされる歴史小説のジャンルに入り込むと批判の対象となる、というのが特に興味深かったです。ソフィ・ゲーは新聞王エミール・ド・ジラルダンの妻「デルフィーヌ・ド・ジラルダンの母」としてのみ有名で、その作品は100年間再版されていないように、長らく忘れられてきました。しかし、もう一度読み直す必要があると実感しました。最後に村田が、「捨てられた女」のテーマを古代ギリシアのサッフォー像(オウィディウスの『名婦の書簡』によっ定着したイメージ:男に捨てられ、その詩的才能も失って崖から投身自殺をする)に遡り、それは男性が思い描く女性像に過ぎず、男性作家のファンタスムの産物であることを明らかにしました。その上でバルザックの作品(『ヴァン=クロール』『捨てられた女』『ウジェニー・グランデ』)における「捨てられた女」の特徴を抽出し、スタール夫人の作品(『デルフィーヌ』『コリンヌ』『サッフォー』)やジョルジュ・サンドの作品(『ラヴィニア』『メテラ』)がどのように「捨てられた女」のテーマを書き変えていったのかを検証しました。

パネリストの発表の後、会場からも様々な質問や意見が出て、予定の12時を越えるほどディスカッションが続き、大変有意義なひと時となりました。

ワークショップ報告(cahier22, 2018年9月発行、pp.6-10)

2017年度

「男らしさ」とは?

| 開催日: | 2017年12月16日(土) |

| 場所 | 大阪府立大学 I-siteなんば |

| コーディネーター | 村田京子 |

2時~3時:

「19世紀フランス文学・絵画における両性具有的存在――「男らしさ」の観点から――」 村田京子(大阪府立大学教授)

3時15分~4時15分: 「19世紀における囚人たちの「男らしさ」――隠語、文学、医学書から――」 梅澤礼(富山大学准教授)

4時30分~5時: 講演者との質疑応答

《報告》師走の寒空にも関わらず、大勢の方が講演会に参加して頂きました。2時からまず、村田が19世紀における「男らしさ」の特徴を挙げた後、それを具現化した新古典主義の画家ダヴィッドの絵を見せ、家族より国家を優先する男たちの領域と、家庭生活や子どもの教育などを表す女たちの領域が画面を二分していることを示しました。ダヴィッドは《バラの死》という一見、「男らしさ」の範疇に入らない女性的な少年像を描いていますが、それも革命期には、「男らしさ」を表象していました。それは美術史家ヴィンケルマンの美学の影響によるもので、文学においてもヴィンケルマンの影響を大きく受けたのが、ラトゥシュ『フラゴレッタ』、バルザック『サラジーヌ』、ゴーチエ『モーパン嬢』などです。そこに描かれた両性具有的な男性像を取り上げ、分析した結果、両性具有的な存在の両義性(「怪物」とみなされる一方、「理想美」や男の理想像を表す)が明らかになりました。バルザックの『金色の眼の娘』の主人公も、男の理想像として捉えられています。このように19世紀前半では両性具有は楽観的で健全なイメージで現れますが、後半には悲観的で、不健全なイメージへと変貌します。その例として、ゾラ『獲物の分け前』のマクシム、女性作家ラシルドの『ヴィーナス氏』のジャック(男のジャックがヴィーナスに喩えられている)を取り上げ、分析しました。

《報告》師走の寒空にも関わらず、大勢の方が講演会に参加して頂きました。2時からまず、村田が19世紀における「男らしさ」の特徴を挙げた後、それを具現化した新古典主義の画家ダヴィッドの絵を見せ、家族より国家を優先する男たちの領域と、家庭生活や子どもの教育などを表す女たちの領域が画面を二分していることを示しました。ダヴィッドは《バラの死》という一見、「男らしさ」の範疇に入らない女性的な少年像を描いていますが、それも革命期には、「男らしさ」を表象していました。それは美術史家ヴィンケルマンの美学の影響によるもので、文学においてもヴィンケルマンの影響を大きく受けたのが、ラトゥシュ『フラゴレッタ』、バルザック『サラジーヌ』、ゴーチエ『モーパン嬢』などです。そこに描かれた両性具有的な男性像を取り上げ、分析した結果、両性具有的な存在の両義性(「怪物」とみなされる一方、「理想美」や男の理想像を表す)が明らかになりました。バルザックの『金色の眼の娘』の主人公も、男の理想像として捉えられています。このように19世紀前半では両性具有は楽観的で健全なイメージで現れますが、後半には悲観的で、不健全なイメージへと変貌します。その例として、ゾラ『獲物の分け前』のマクシム、女性作家ラシルドの『ヴィーナス氏』のジャック(男のジャックがヴィーナスに喩えられている)を取り上げ、分析しました。 次に梅澤礼先生が、「19世紀における囚人たちの男らしさ」について話をされました。まず、「囚人」の定義をした後、「囚人たちの男らしさ」は、日焼けして屈強な肉体であることを明らかにし、その例として、19世紀フランス文学に登場する代表的な囚人(バルザックのヴォートラン、ユゴーのジャン・ヴァルジャン)を挙げられました。監獄に入る時には弱々しかった若者が監獄を出る頃には「悪の道を進むための強靭な精神と肉体」を獲得する、という理由で「不正な男らしさ」と梅澤先生が名付けられているのが、興味深かったです。さらに囚人の同性愛にも言及され、「不正な男らしさ」を身につけていない少年が牢名主にレイプされ、「男らしさ」が逆に弱まっていくケースもあること、さらには「変質」の恐れがあること、また、囚人の自慰行為によっても「男らしさ」の危機が訪れることを明らかにされました。19世紀後半には植民地に囚人が送られて、彼らの獣性を土地の開墾に向けるべく、「不正な男らしさ」が利用された経緯の説明があり、納得。

次に梅澤礼先生が、「19世紀における囚人たちの男らしさ」について話をされました。まず、「囚人」の定義をした後、「囚人たちの男らしさ」は、日焼けして屈強な肉体であることを明らかにし、その例として、19世紀フランス文学に登場する代表的な囚人(バルザックのヴォートラン、ユゴーのジャン・ヴァルジャン)を挙げられました。監獄に入る時には弱々しかった若者が監獄を出る頃には「悪の道を進むための強靭な精神と肉体」を獲得する、という理由で「不正な男らしさ」と梅澤先生が名付けられているのが、興味深かったです。さらに囚人の同性愛にも言及され、「不正な男らしさ」を身につけていない少年が牢名主にレイプされ、「男らしさ」が逆に弱まっていくケースもあること、さらには「変質」の恐れがあること、また、囚人の自慰行為によっても「男らしさ」の危機が訪れることを明らかにされました。19世紀後半には植民地に囚人が送られて、彼らの獣性を土地の開墾に向けるべく、「不正な男らしさ」が利用された経緯の説明があり、納得。講演の後、当時の医学的言説や疑似科学(ガルの骨相学など)、啓蒙思想に関して、または絵画に関してなど、様々な視点からの質問が相次ぎ、意見交換が活発に行われ、盛会のうちに終わりました(参加者60名)。

| 開催日: | 2017年11月2日(木) |

| 場所 | 大阪府立大学A15棟2階中会議室 |

| コーディネーター | 村田京子 |

2時~3時: 大形徹 「馬王堆の『胎産書』」

3時10分~4時10分 河合眞澄「『女殺油地獄』の女性たち」

4時20分~5時 自由討論

《報告》秋晴れの気持ちの良い天候の下、ミニシンポジウムを滞りなく行うことができました。まず、大形先生(写真)が前漢時代の文献『胎産書』が馬王堆から出土された経過の説明がありました。こうした文献は、新たに出土、発見されるにつれ、これまでの解釈が一変する可能性があり、研究者としては大変な状況のようです。『胎産書』は文字通り、胎児の成長、胎教、胞衣(えな)の処理などに関することを記したもので、不思議なことに漢代の書物目録『漢書』には掲載されていないとか。お話の中で特に興味深かったのは、胎児の成長が五行思想に基づき、水⇒火⇒金(筋肉を作る)⇒木(骨を作る)⇒土(皮膚を作る)、さらに9ヶ月目で「石」(体毛)を作り、10ヶ月目で「魂」を入れる、というもの。また、胞衣をどの方角に埋めるかで、寿命を延ばすことができる、という占いのようなものも記載されていること(夫が胞衣を埋めにいくそうです)、さらに男の子を生み分けるには何を食べればいいのか、など今でも民間伝承にあるようなものもすでに載っているそうです。次に、

《報告》秋晴れの気持ちの良い天候の下、ミニシンポジウムを滞りなく行うことができました。まず、大形先生(写真)が前漢時代の文献『胎産書』が馬王堆から出土された経過の説明がありました。こうした文献は、新たに出土、発見されるにつれ、これまでの解釈が一変する可能性があり、研究者としては大変な状況のようです。『胎産書』は文字通り、胎児の成長、胎教、胞衣(えな)の処理などに関することを記したもので、不思議なことに漢代の書物目録『漢書』には掲載されていないとか。お話の中で特に興味深かったのは、胎児の成長が五行思想に基づき、水⇒火⇒金(筋肉を作る)⇒木(骨を作る)⇒土(皮膚を作る)、さらに9ヶ月目で「石」(体毛)を作り、10ヶ月目で「魂」を入れる、というもの。また、胞衣をどの方角に埋めるかで、寿命を延ばすことができる、という占いのようなものも記載されていること(夫が胞衣を埋めにいくそうです)、さらに男の子を生み分けるには何を食べればいいのか、など今でも民間伝承にあるようなものもすでに載っているそうです。次に、 河合先生(写真)は歌舞伎や人形浄瑠璃でしばしば演じられる『女殺油地獄』(近松門左衛門作)について、男の主人公、与兵衛を巡る女性に焦点を当てて話をされました。不良息子の与兵衛が借金の返済に困り、幼馴染のお吉(油屋の豊島屋の女房)に金を無心し、断られたために彼女を殺して金を奪って逃げる(最後は捕まる)、という場面。その時に二人が格闘して油まみれになった与兵衛がすてんと転ぶ場面(特に人形浄瑠璃では舞台の端から端まですべるのが醍醐味だとか)が有名だそうですが、何の咎もないのに無残に殺されるお吉に脚光が浴びないのは可愛そうな気がしました。これも当時の一種の女性蔑視(女性を低く扱う)と言えるのかもしれません。その他には夫の手前、息子を勘当したものの、こっそりお吉を通して息子に金を渡そうとする母親のお沢の親心もいかにも近松の世話物と言えるでしょう(母親だけではなく、奉公人上がりの継父が義理の息子に遠慮している様子、父親も勘当した息子にこっそりお金を渡そうとお吉のもとを訪れるなど、人情が描かれています)。お二人の話の後、活発な質疑応答が行われ、盛会のうちに終わりました(参加者45名)。

河合先生(写真)は歌舞伎や人形浄瑠璃でしばしば演じられる『女殺油地獄』(近松門左衛門作)について、男の主人公、与兵衛を巡る女性に焦点を当てて話をされました。不良息子の与兵衛が借金の返済に困り、幼馴染のお吉(油屋の豊島屋の女房)に金を無心し、断られたために彼女を殺して金を奪って逃げる(最後は捕まる)、という場面。その時に二人が格闘して油まみれになった与兵衛がすてんと転ぶ場面(特に人形浄瑠璃では舞台の端から端まですべるのが醍醐味だとか)が有名だそうですが、何の咎もないのに無残に殺されるお吉に脚光が浴びないのは可愛そうな気がしました。これも当時の一種の女性蔑視(女性を低く扱う)と言えるのかもしれません。その他には夫の手前、息子を勘当したものの、こっそりお吉を通して息子に金を渡そうとする母親のお沢の親心もいかにも近松の世話物と言えるでしょう(母親だけではなく、奉公人上がりの継父が義理の息子に遠慮している様子、父親も勘当した息子にこっそりお金を渡そうとお吉のもとを訪れるなど、人情が描かれています)。お二人の話の後、活発な質疑応答が行われ、盛会のうちに終わりました(参加者45名)。 | 開催日: | 2017年10月29日(日) |

| 場所 | 名古屋大学 |

| コーディネーター | 梅澤礼 富山大学准教授 |

「男らしさvirilitéとは、単なる生物学的な性質とは異なり、男が維持し示すべき身体的・道徳的・性的な特質のことをいう。2011年に出版され、現在邦訳がなされている『男らしさの歴史』は、中世から現代までを専門とする総勢40名の研究者による全3巻の大作であり、このテーマがフランスの歴史文化においてどれだけ豊かな鉱脈であるかを物語っている。

このうち19世紀を舞台にした第2巻では、男らしさがさまざまな場所で誇示されていたようすが、「男らしさの勝利」という副題のもと示されている。しかし同時代の文学作品に目を向けてみると、必ずしもこのことを裏付けるものばかりとは限らないというのが実際のところである。19世紀フランス文学において、男らしさはどのように描かれていたのか。それはどのように、第3巻の副題ともなっている「男らしさの危機」を準備したのだろうか。」

3人のパネラーがそれぞれ、「男らしさの危機」について語ります。囚人文学を専門とされている梅澤先生は、「囚人の証言やパノラマ文学、医学研究」などからの分析、高岡先生はサンドの『アンドレ』を中心に、virilitéを発揮できていない男性に焦点を当て、村田が両性具有的存在と「男らしさ」について語りたいと思います。興味のある方は是非、ご参加下さい(詳細は、2017秋季大会プログラムを参照のこと)。

《報告》台風22号が週末に近畿、東海地方を襲う中、雨にも関わらず、30名以上の方々が参加して下さいました(ワークショップが同時間に8つ重なったため、10名程度しか参加者がいないのではないかと恐れていたのですが、30部用意した資料が足りないほどでうれしい驚きでした)。まず、村田が19世紀における「男らしさ」の定義をアラン・コルバンなどの文献に従って行ったあと、「男らしさ」を視覚化した

ダヴィッド

ダヴィッド の《ホラティウス兄弟の誓い》(左図)における「男らしい」男性像を見せた後、それとは正反対のダヴィッド《バラの死》(右図)のバラ像(女性化されたエロチックな男の身体)を見せました。バラもまた革命期には「男らしさ」の理想像であったことを説明し、そこには18世紀の美術史家ヴィンケルマンの影響があることを明らかにしました。こうした「女性化された」男性、いわば両性具有的な存在をロマン主義文学(アンリ・ド・ラトゥシュ『フラゴレッタ』、テオフィル・ゴーチエ『モーパン嬢』、バルザック『サラジーヌ』『金色の眼の娘』)の中から抽出し、それぞれ「男の理想像」として捉えられながらも一方では「怪物」的存在とも見られていることを明らかにしました。しかし19世紀後半になると、両性具有的存在はもはや男の理想像ではなく、「退廃」「堕落」の表徴として「男らしさ」の危機とみなされていきます。次に、梅澤先生が囚人文学に現れる「男らしさ」について話をされました。男は牢獄に入ると犯罪者集団の中で鍛えられて逞しい「男らしさ」を発揮することがある一方、逆に「女の子」のような華奢な青年は牢獄仲間の同性愛の餌食にされて健康を害することもあり、「男らしさ」の対極に至ることもあること、それを様々な隠語(例えば tanteという言葉は「叔母」ではなく「おかま」を表すなど)や元囚人の経験談など、様々な文献を駆使して明らかにされました。最後に高岡先生は、『男らしさの歴史』の出版以降に出て、この著作とは少し違う視点から批判的に検証した Masculinités en révolution de Rousseau à Balzac という論文集に触れ、masculinité と virilité との違いおよび交差する点を定義し直した後、「男らしい男」と「女らしい女」の間にある存在を図式を用いて説明されました。その中で、ジョルジュ・サンドの『アンドレ』の同名の男性主人公がいかに「男らしくない」か、そして、この小説がハーレクイン小説のような「ロマンス小説」のがっかり版、「反ロマンス小説」であるかを立証されました。ただ、女主人公のジュヌヴィエーヴが「知識」を求め、自立を目指す女性であるというのがサンドの特徴と言えるでしょう。会場からは様々な質問、意見が寄せられ、時間をオーバーするほど盛り上がりました。

の《ホラティウス兄弟の誓い》(左図)における「男らしい」男性像を見せた後、それとは正反対のダヴィッド《バラの死》(右図)のバラ像(女性化されたエロチックな男の身体)を見せました。バラもまた革命期には「男らしさ」の理想像であったことを説明し、そこには18世紀の美術史家ヴィンケルマンの影響があることを明らかにしました。こうした「女性化された」男性、いわば両性具有的な存在をロマン主義文学(アンリ・ド・ラトゥシュ『フラゴレッタ』、テオフィル・ゴーチエ『モーパン嬢』、バルザック『サラジーヌ』『金色の眼の娘』)の中から抽出し、それぞれ「男の理想像」として捉えられながらも一方では「怪物」的存在とも見られていることを明らかにしました。しかし19世紀後半になると、両性具有的存在はもはや男の理想像ではなく、「退廃」「堕落」の表徴として「男らしさ」の危機とみなされていきます。次に、梅澤先生が囚人文学に現れる「男らしさ」について話をされました。男は牢獄に入ると犯罪者集団の中で鍛えられて逞しい「男らしさ」を発揮することがある一方、逆に「女の子」のような華奢な青年は牢獄仲間の同性愛の餌食にされて健康を害することもあり、「男らしさ」の対極に至ることもあること、それを様々な隠語(例えば tanteという言葉は「叔母」ではなく「おかま」を表すなど)や元囚人の経験談など、様々な文献を駆使して明らかにされました。最後に高岡先生は、『男らしさの歴史』の出版以降に出て、この著作とは少し違う視点から批判的に検証した Masculinités en révolution de Rousseau à Balzac という論文集に触れ、masculinité と virilité との違いおよび交差する点を定義し直した後、「男らしい男」と「女らしい女」の間にある存在を図式を用いて説明されました。その中で、ジョルジュ・サンドの『アンドレ』の同名の男性主人公がいかに「男らしくない」か、そして、この小説がハーレクイン小説のような「ロマンス小説」のがっかり版、「反ロマンス小説」であるかを立証されました。ただ、女主人公のジュヌヴィエーヴが「知識」を求め、自立を目指す女性であるというのがサンドの特徴と言えるでしょう。会場からは様々な質問、意見が寄せられ、時間をオーバーするほど盛り上がりました。ワークショップ報告(cahier21, 2018年3月発行、pp.6-10)

ワークショップ報告(「女性情報ファイル」128号、2018年7月25日発行、p.11)

| 開催日: | 2017年9月23日(土)10時~17時30分 |

| 場所 | 大阪府立大学 I-siteなんば |

| コーディネーター | 鎌田隆行 信州大学准教授 |

《報告》前日の雨もすっかり上がり、快晴の一日となりました。シンポジウムは10時からバルザック研究の重鎮、柏木隆雄先生のご挨拶の後、第一セッションが始まりました。鎌田隆行氏は『セザール・ビロトー』の食事の場面が生成過程によってどのように変容したのかを生成資料を丹念に読み解き、バルザックの意図を明らかにされました。次のマルティーヌ・リード氏は『ウ

ジェニー・グランデ』で、グランデという吝嗇家の食事と、都会から来た従兄シャルルをもてなそうとする娘のウジェーニーと父との食卓での争いをクローズアップして話されました。特に、グランデがお金をけちって「カラスの肉でスープのだしを取れ」と女中のナノンに命じる場面で、死肉を食べるとされるカラスを使うことに躊躇するナノンに「生者は財産を相続することで、死者を食べて生きている」とグランデが言い返すのが印象的です。次に村田(写真左)が『人間喜劇』における娼婦と食卓の象徴的な関係を『あら皮』『ラ・ラブイユーズ』『従妹ベット』を中心に取り上げました。とりわけ、地方の娼婦を扱った『ラ・ラブイユーズ』では料理の腕前を磨くことで主人への支配力を強めるフロールが登場し、彼女は御馳走によって主人の性欲を抑制する(さらには過度の飲食または性行為のせいで死に至らしめる)ことに成功しています。それは、当時の衛生学者たちの言説に従ったものでもあったわけです。昼からの2番目のセッションではまず、博多かおる氏が食卓を分かち合う関係、寄食者と招待主との不均衡な力関係などに焦点を当て、次に東辰之介氏が逆に、食事を分かち合わない「非―共食」の関係を4つに分類して『人間喜劇』の様々な作品を分析されました。大下祥枝氏はバルザックの戯曲『策士』を取り上げ、食卓を意味するtableは「賭博台 (table de jeu)」を連想させ、証券取引所の株価操作につながってい