BLOG

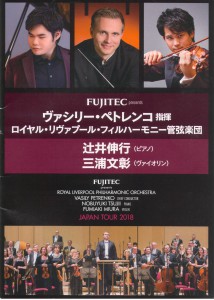

ピアニストの辻井伸行さんと、ヴァシリー・ペトレンコ指揮、ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団とのコンサートを大阪のフェスティヴァル・ホールに聴きに行ってきました(プログラムの表紙)。あいにくの大雨でしたが、リニューアルしたフェスティヴァル・ホールの会場は3階席まで満席という熱狂ぶりでした。この日の演目はラフマニノフの「パガニーニの主題による狂詩曲」、チャイコフスキーの「ピアノ協奏曲第1番」。ラフマニノフはロマンティックな曲調で有名な作曲家ですが、19世紀にヨーロッパで熱狂的に受け入れられた天才ヴァイオリニスト、パガニーニの曲をアレンジしたもので、超絶技巧でならしたパガニーニ(あまりに速い弓さばきで「悪魔に魂を売った」とまで言われた)の曲をピアノで弾く、という離れ業。辻井さんのピアノは楽団との共演ということもあってか、かなり強いタッチで弾いていて、情熱的でした。チャイコフスキーの曲も、出だしが誰でも知っているメロディーで、雄大な大河の流れを彷彿とさせます。辻井さんのピアノはここまででしたが、アンコールはドヴィッシーの「月の光」で、これは繊細なタッチの演奏でした。幕間の後、管弦楽団だけの演奏で、チャイコフスキーの「交響曲第4番」。指揮者のペトレンコはなかなかのイケメンで、タクトをある時は柔らかく使ったり、パートごとにタクトを真横に振って合図し、演奏を止める姿はなかなか格好良かったです。ペトレンコさんが辻井さんの腕をそっと持って、入退場を繰り返しましたが、背の高いペトレンコに比べて、辻井さんがかなり小柄で、こんな小柄な人から激しいタッチの曲が演じられるのは、やはり驚異的でした。

ピアニストの辻井伸行さんと、ヴァシリー・ペトレンコ指揮、ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団とのコンサートを大阪のフェスティヴァル・ホールに聴きに行ってきました(プログラムの表紙)。あいにくの大雨でしたが、リニューアルしたフェスティヴァル・ホールの会場は3階席まで満席という熱狂ぶりでした。この日の演目はラフマニノフの「パガニーニの主題による狂詩曲」、チャイコフスキーの「ピアノ協奏曲第1番」。ラフマニノフはロマンティックな曲調で有名な作曲家ですが、19世紀にヨーロッパで熱狂的に受け入れられた天才ヴァイオリニスト、パガニーニの曲をアレンジしたもので、超絶技巧でならしたパガニーニ(あまりに速い弓さばきで「悪魔に魂を売った」とまで言われた)の曲をピアノで弾く、という離れ業。辻井さんのピアノは楽団との共演ということもあってか、かなり強いタッチで弾いていて、情熱的でした。チャイコフスキーの曲も、出だしが誰でも知っているメロディーで、雄大な大河の流れを彷彿とさせます。辻井さんのピアノはここまででしたが、アンコールはドヴィッシーの「月の光」で、これは繊細なタッチの演奏でした。幕間の後、管弦楽団だけの演奏で、チャイコフスキーの「交響曲第4番」。指揮者のペトレンコはなかなかのイケメンで、タクトをある時は柔らかく使ったり、パートごとにタクトを真横に振って合図し、演奏を止める姿はなかなか格好良かったです。ペトレンコさんが辻井さんの腕をそっと持って、入退場を繰り返しましたが、背の高いペトレンコに比べて、辻井さんがかなり小柄で、こんな小柄な人から激しいタッチの曲が演じられるのは、やはり驚異的でした。

コンサートの前に、フェスティバルホール37階の「フェット・ひらまつ」

コンサートの前に、フェスティバルホール37階の「フェット・ひらまつ」 でランチ。白一色の内装で、天井の高いレストランは明るさに満ちていましたが、あいにくの雨で窓ガラスが白く曇り、残念ながら下の景色ははほとんど見れませんでした。フランスでも評価されている平松シェフの料理だけ

でランチ。白一色の内装で、天井の高いレストランは明るさに満ちていましたが、あいにくの雨で窓ガラスが白く曇り、残念ながら下の景色ははほとんど見れませんでした。フランスでも評価されている平松シェフの料理だけ あり、どの一品も洗練された味で、見た目も美しいものでした。アミューズ・グールの「蛤の酒蒸し」の後、前菜のリゾットとオマール海老アメリケーヌ(写真 白い泡は海老の汁と白ワインを泡にしたもの、ヒイカ添え、緑色はバジルソース)が出ましたが、特にリゾットがおいしかったです。メインはマトウ鯛にオクラ、グリンピースとドライミニトマト、白いスープ状のはジャガイモのソース(写真)。これも春らしい盛り付けで、あっさりとした食感でした。デザートはラングドシャの皮で、クリームチーズ・アイスクリームを挟んだものに甘夏のジュレ(写真)。とてもも涼しげで初夏を思わせるものでした。

あり、どの一品も洗練された味で、見た目も美しいものでした。アミューズ・グールの「蛤の酒蒸し」の後、前菜のリゾットとオマール海老アメリケーヌ(写真 白い泡は海老の汁と白ワインを泡にしたもの、ヒイカ添え、緑色はバジルソース)が出ましたが、特にリゾットがおいしかったです。メインはマトウ鯛にオクラ、グリンピースとドライミニトマト、白いスープ状のはジャガイモのソース(写真)。これも春らしい盛り付けで、あっさりとした食感でした。デザートはラングドシャの皮で、クリームチーズ・アイスクリームを挟んだものに甘夏のジュレ(写真)。とてもも涼しげで初夏を思わせるものでした。

シャンソン研究会に参加するため、阪大に行ってきました(方向音痴で建物を間違え、少し遅れてしまいました)。今回は、常連発表メンバーの高岡さん、福田さんのほかに、ベルギー圏の研究をされている岩本さんも加わり、3人の発表でした。まず、ヌーヴェル・ヴァーグの映画を中心に研究されている福田さんが、「歌手としてのアンナ・カリーナ」ということで、ミュージカル映画Annaを中心に話されました。フランスでミュージカル映画というと、ジャック・ドゥミ監督の『シェルブールの雨傘』(1964)が有名で、それ以降はアメリカ映画しかないように思えますが、ピエール・コラルニックというテレビのプロデューサーが作った「アンナ」(1967)というミュージカル(テレビでの放映)が大ヒットしたそうです。そこで歌っているのがゴダール映画のミューズとも言える、女優のアンナ・カリーナ(写真)で、作詞作曲がゲンズブール。アンナ・カリーナはやや舌足らずの口ぶりで、それがコケティッシュな雰囲気を漂わせています。特に、「何も言わないで (Ne dis rien)」をゲンズブールで二人で歌っている動画は眼の大きな彼女の顔がアップになって、その視線に目が釘付けになるほど、魅力的でした。次に高岡さんが、

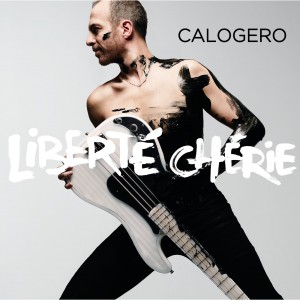

シャンソン研究会に参加するため、阪大に行ってきました(方向音痴で建物を間違え、少し遅れてしまいました)。今回は、常連発表メンバーの高岡さん、福田さんのほかに、ベルギー圏の研究をされている岩本さんも加わり、3人の発表でした。まず、ヌーヴェル・ヴァーグの映画を中心に研究されている福田さんが、「歌手としてのアンナ・カリーナ」ということで、ミュージカル映画Annaを中心に話されました。フランスでミュージカル映画というと、ジャック・ドゥミ監督の『シェルブールの雨傘』(1964)が有名で、それ以降はアメリカ映画しかないように思えますが、ピエール・コラルニックというテレビのプロデューサーが作った「アンナ」(1967)というミュージカル(テレビでの放映)が大ヒットしたそうです。そこで歌っているのがゴダール映画のミューズとも言える、女優のアンナ・カリーナ(写真)で、作詞作曲がゲンズブール。アンナ・カリーナはやや舌足らずの口ぶりで、それがコケティッシュな雰囲気を漂わせています。特に、「何も言わないで (Ne dis rien)」をゲンズブールで二人で歌っている動画は眼の大きな彼女の顔がアップになって、その視線に目が釘付けになるほど、魅力的でした。次に高岡さんが、 カロジェロという歌手(作曲もする)(写真)の紹介(高岡さんが風邪で声が出なかったので、私が代読しました)。シシリア系の移民の子どもで、23歳の時にフランス国籍を取った、グルノーブル生まれの男性。カロジェロは1990年代からCDを出していますが、1999年にソロになってから出したアルバムが、とりわけそのメッセージ性が強くなったそうで、そちらを主に取り上げての発表でした。作詞はいろいろな人に頼んでいたようですが、ZazieとMarie Bastideが圧倒的に数が多く、とりわけMarieとは人生のパートナーともなり、最近はMarieとのコラボが多いそうです。初めは歌手としての政治的参加には消極的だったのが、子どもの父親となってから、政治や社会に積極的に参加するようになり、「暴力、親の不在、同性愛、複合家族」について歌うようになったそうです。2012年にグルノーブル郊外で起きた殺人事件の被害者(15人の少年からリンチされ、惨殺された二人の少年たち)を扱った「場所が悪かった、あの日」では、美しいメロディにのって「もう二度とこんなことのないように」と歌われます。とりわけ印象に残ったのが、「花火」という曲で、これは花火大会に初めて参加した幼い男の子の感動を歌ったものです。2016年7月14日の「革命祭」の時に、ニースで花火を見ていた見物客たちがイスラム国のテロリストが運転する大型トラックにはねられて、86名が死亡、458人の負傷者を出した悲劇が起こります。その1年後に犠牲者の追悼式典があった時、遺族の強い希望でカロジェロが「花火」を歌うことになりますが、最終連は涙で歌えなかった、というもの。その時の映像を見せてもらいましたが、会場中が感動で涙しました。歌の力はやはり強いと思います。最後に、岩本さんがベルギーの国歌についての話をしてくれました。ベルギーは連邦国家でフラマン語(オランダ語)圏、フランス語圏、ドイツ語圏と分かれているので、国歌は何語で歌っているのだろう、という疑問からのご発表。サッカーのワールドカップなどを見ても、国歌を歌っている選手はあまりいないようで、応援団はそれぞれの言語で歌っているようです(そもそも、国歌をきちんと歌える人は少ないそうです)。さらに、曲自体、フランス国歌(マルセイエーズ)に少し似た感じで、聞いてもあまり印象に残らず、国が変わると違うものだと思いました。どの発表も、非常に面白く、楽しいひと時でした。

カロジェロという歌手(作曲もする)(写真)の紹介(高岡さんが風邪で声が出なかったので、私が代読しました)。シシリア系の移民の子どもで、23歳の時にフランス国籍を取った、グルノーブル生まれの男性。カロジェロは1990年代からCDを出していますが、1999年にソロになってから出したアルバムが、とりわけそのメッセージ性が強くなったそうで、そちらを主に取り上げての発表でした。作詞はいろいろな人に頼んでいたようですが、ZazieとMarie Bastideが圧倒的に数が多く、とりわけMarieとは人生のパートナーともなり、最近はMarieとのコラボが多いそうです。初めは歌手としての政治的参加には消極的だったのが、子どもの父親となってから、政治や社会に積極的に参加するようになり、「暴力、親の不在、同性愛、複合家族」について歌うようになったそうです。2012年にグルノーブル郊外で起きた殺人事件の被害者(15人の少年からリンチされ、惨殺された二人の少年たち)を扱った「場所が悪かった、あの日」では、美しいメロディにのって「もう二度とこんなことのないように」と歌われます。とりわけ印象に残ったのが、「花火」という曲で、これは花火大会に初めて参加した幼い男の子の感動を歌ったものです。2016年7月14日の「革命祭」の時に、ニースで花火を見ていた見物客たちがイスラム国のテロリストが運転する大型トラックにはねられて、86名が死亡、458人の負傷者を出した悲劇が起こります。その1年後に犠牲者の追悼式典があった時、遺族の強い希望でカロジェロが「花火」を歌うことになりますが、最終連は涙で歌えなかった、というもの。その時の映像を見せてもらいましたが、会場中が感動で涙しました。歌の力はやはり強いと思います。最後に、岩本さんがベルギーの国歌についての話をしてくれました。ベルギーは連邦国家でフラマン語(オランダ語)圏、フランス語圏、ドイツ語圏と分かれているので、国歌は何語で歌っているのだろう、という疑問からのご発表。サッカーのワールドカップなどを見ても、国歌を歌っている選手はあまりいないようで、応援団はそれぞれの言語で歌っているようです(そもそも、国歌をきちんと歌える人は少ないそうです)。さらに、曲自体、フランス国歌(マルセイエーズ)に少し似た感じで、聞いてもあまり印象に残らず、国が変わると違うものだと思いました。どの発表も、非常に面白く、楽しいひと時でした。

芦屋の谷崎潤一郎記念館で、「美食の宴」の催しがあり、参加し

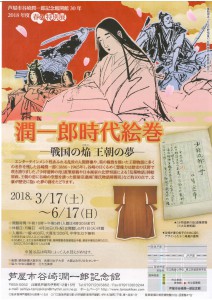

芦屋の谷崎潤一郎記念館で、「美食の宴」の催しがあり、参加し てきました(ポスター)。まずは、記念館で学芸員の方のレクチャーを受けました。谷崎は東京に生まれ、「乳母日傘」で育てられ、東大に入学。24歳で「刺青」を発表して、永井荷風に認められて文壇で脚光を浴び、29歳には井上千代と結婚という順調な人生を歩みます(ただ、実家が破産するという憂き目にあい、谷崎はかなり無頼な生活を送っていたようです)。妻の千代とは性格の不一致(千代が良妻賢母型であったのが谷崎の場合、良くなかったようです)でうまくいかず、佐藤春夫との「妻譲渡事件」を引き起こして、スキャンダルに。妻を親友に譲る、という手紙を二人の間で交わしているのは、確かに女をモノ扱いしてひどい話ですが、少なくとも谷崎、佐藤の本人たちは「善意」によるものだったようです。谷崎はマゾシストで女性に尽くすタイプで、『春琴抄』がそれを如実に表しています。谷崎は、惚れ込んだ女性が人妻であろうが、息子の妻であろうが、熱烈なラブレターを書き綴りましたが、それはむしろ、自らの小説の主人公と重ね合わせた疑似恋愛のようなものであったようです。彼は3回結婚しますが、最後が人妻だった松子で、松子との結婚はうまくいったようで、松子やその姉妹が『細雪』のモデルとなっています。東京時代は「モダンボーイ」であったのが、関東大震災で関西に移住してからは、伝統的な日本の美意識を追い求めるようになったとか(「陰翳礼讃」はやはり関西に来なければ生み出されなかったでしょう)。それと引っ越し魔だったそうで、生涯で40回以上引っ越しをし、神戸でも13回も引っ越したとか。莫大な印税を手にした谷崎は岡本に豪邸を建て、最近まで残っていたものの、残念ながら阪神大震災で崩壊してしまったそうです。今の記念館の庭(写真)は、谷崎の関西での最後の住まい、京都下賀茂の「せんかん亭」を模したものだそうです。レクチャーの後、「潤一郎時代絵巻」の展示(「乱菊物語」の挿絵原画など)を見て、西宮北口の「花ゆう」で夕食となりました。

てきました(ポスター)。まずは、記念館で学芸員の方のレクチャーを受けました。谷崎は東京に生まれ、「乳母日傘」で育てられ、東大に入学。24歳で「刺青」を発表して、永井荷風に認められて文壇で脚光を浴び、29歳には井上千代と結婚という順調な人生を歩みます(ただ、実家が破産するという憂き目にあい、谷崎はかなり無頼な生活を送っていたようです)。妻の千代とは性格の不一致(千代が良妻賢母型であったのが谷崎の場合、良くなかったようです)でうまくいかず、佐藤春夫との「妻譲渡事件」を引き起こして、スキャンダルに。妻を親友に譲る、という手紙を二人の間で交わしているのは、確かに女をモノ扱いしてひどい話ですが、少なくとも谷崎、佐藤の本人たちは「善意」によるものだったようです。谷崎はマゾシストで女性に尽くすタイプで、『春琴抄』がそれを如実に表しています。谷崎は、惚れ込んだ女性が人妻であろうが、息子の妻であろうが、熱烈なラブレターを書き綴りましたが、それはむしろ、自らの小説の主人公と重ね合わせた疑似恋愛のようなものであったようです。彼は3回結婚しますが、最後が人妻だった松子で、松子との結婚はうまくいったようで、松子やその姉妹が『細雪』のモデルとなっています。東京時代は「モダンボーイ」であったのが、関東大震災で関西に移住してからは、伝統的な日本の美意識を追い求めるようになったとか(「陰翳礼讃」はやはり関西に来なければ生み出されなかったでしょう)。それと引っ越し魔だったそうで、生涯で40回以上引っ越しをし、神戸でも13回も引っ越したとか。莫大な印税を手にした谷崎は岡本に豪邸を建て、最近まで残っていたものの、残念ながら阪神大震災で崩壊してしまったそうです。今の記念館の庭(写真)は、谷崎の関西での最後の住まい、京都下賀茂の「せんかん亭」を模したものだそうです。レクチャーの後、「潤一郎時代絵巻」の展示(「乱菊物語」の挿絵原画など)を見て、西宮北口の「花ゆう」で夕食となりました。

「花ゆう」は、谷崎の小説『細雪』に出てくる心斎橋の老舗

「花ゆう」は、谷崎の小説『細雪』に出てくる心斎橋の老舗 「播半」(現在はもうない)で修業をした料理人の方のお店。『細雪』には、「播半」の他に「吉兆」や「瓢亭」が出てきますが、柏木先生のお話では、格式を尊ぶ長女が選ぶのが「播半」、新興のお店「吉兆」を選ぶのは新しい考えの妹の方と、その性格に合わせて料理店を作者の谷崎が選ばせているそうで、興味深かったです。前菜は「肉八幡巻、アスパラ黄味酢掛け、一寸豆つや煮、白魚の簾巻」(写真

「播半」(現在はもうない)で修業をした料理人の方のお店。『細雪』には、「播半」の他に「吉兆」や「瓢亭」が出てきますが、柏木先生のお話では、格式を尊ぶ長女が選ぶのが「播半」、新興のお店「吉兆」を選ぶのは新しい考えの妹の方と、その性格に合わせて料理店を作者の谷崎が選ばせているそうで、興味深かったです。前菜は「肉八幡巻、アスパラ黄味酢掛け、一寸豆つや煮、白魚の簾巻」(写真 左)。特に白魚が見た目もきれいでした。吸い物は「丸吸 すっぽん」(写真右)。すっぽんを吸い物に入れ

左)。特に白魚が見た目もきれいでした。吸い物は「丸吸 すっぽん」(写真右)。すっぽんを吸い物に入れ るのが、「播半」の特徴であったとか。お造りは「まぐろ、油目、イカ、鯛」(写真)で、油目がとても美味でした。炊き合わせは春にちなんで若竹煮。揚げものも蕗の塔など春の野菜の天ぷらが出ましたが、何といっても「竹の皮」(写真)は今まで見たこともない形で出てきました。次がこれも「播半」で出された「甘鯛桜むし」で、桜餅の中身に餅と鯛が

るのが、「播半」の特徴であったとか。お造りは「まぐろ、油目、イカ、鯛」(写真)で、油目がとても美味でした。炊き合わせは春にちなんで若竹煮。揚げものも蕗の塔など春の野菜の天ぷらが出ましたが、何といっても「竹の皮」(写真)は今まで見たこともない形で出てきました。次がこれも「播半」で出された「甘鯛桜むし」で、桜餅の中身に餅と鯛が 入っているという蒸し物で、花びらうどが載せられています。道明寺粉と鯛という不思議な取り合わせですが、ぴったりマッチしていて驚きでした。谷崎の小説をまたじっくり読みなおしたいと思ったひと時でした。

入っているという蒸し物で、花びらうどが載せられています。道明寺粉と鯛という不思議な取り合わせですが、ぴったりマッチしていて驚きでした。谷崎の小説をまたじっくり読みなおしたいと思ったひと時でした。

友人の書家、堤さんの展覧会が大阪の楓ギャラリーで開かれたので、

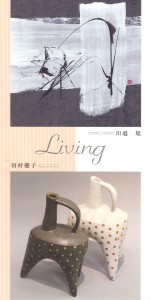

友人の書家、堤さんの展覧会が大阪の楓ギャラリーで開かれたので、 さっそく見に行ってきました(ポスター)。今回は陶芸家の田村慶子さんと二人展で、タイトルはLiving。画廊のオーナーからLivingを主題に作品を出して欲しいと頼まれ、そこから考えて作品にしたそうです。インスピレーションを必要とする芸術の場合、主題を先に決められていると作品を生み出すのに苦労すると思いますが、二人ともそれぞれ、素敵な作品に仕上がっていました。いつもなら大きなキャンバスにダイナミックな筆づかいの堤さんの書も、今回は普通の家庭のリヴィングに掛けることのできるような、小さめの作品(写真右)となっていました。

さっそく見に行ってきました(ポスター)。今回は陶芸家の田村慶子さんと二人展で、タイトルはLiving。画廊のオーナーからLivingを主題に作品を出して欲しいと頼まれ、そこから考えて作品にしたそうです。インスピレーションを必要とする芸術の場合、主題を先に決められていると作品を生み出すのに苦労すると思いますが、二人ともそれぞれ、素敵な作品に仕上がっていました。いつもなら大きなキャンバスにダイナミックな筆づかいの堤さんの書も、今回は普通の家庭のリヴィングに掛けることのできるような、小さめの作品(写真右)となっていました。 とはいえ、黒地に白の大きな筆さばき、そこに細い黒の線が繊細なタッチで入っていたり、逆に白地に薄めた黒の太い平面に、細い黒の線が入っていて、全体的に細い線のタッチに鋭い動きが感じられます。「Living=暮らし」ということで、「暮」というタイトルの書では、木々の真ん中に沈む太陽のイメージが、非常に絵画的に表現されていました。堤さんが展覧会に寄せた言葉を引用すると、「Living―創る部屋と食べる部屋の間

とはいえ、黒地に白の大きな筆さばき、そこに細い黒の線が繊細なタッチで入っていたり、逆に白地に薄めた黒の太い平面に、細い黒の線が入っていて、全体的に細い線のタッチに鋭い動きが感じられます。「Living=暮らし」ということで、「暮」というタイトルの書では、木々の真ん中に沈む太陽のイメージが、非常に絵画的に表現されていました。堤さんが展覧会に寄せた言葉を引用すると、「Living―創る部屋と食べる部屋の間 にあって、普段私は素通りしているところ。でもlivingには生きているという意味もある。平面に点や線を記すことで、感情が動くのは生きている証だと思っています」。堤さんの言葉を噛みしめながら見ていると、細い線は日常の感情の揺れ動きを表しているようにも見えます。一方、陶芸家の田村さんの言葉は「ここ10年ほど、姿形のないものを容れる<よりしろ>を制作してきましたが、今回Livingというテーマを頂き、暮らしの中で使える容器に取り組んでみました」というのもので、素朴な味わいの長めの皿や壺、花瓶などが展示されていました。印象に残ったのは、やはり水玉の入った器と、きれいな青の容器。懇親会には、それぞれの関係者が集まり、手作りの料理にワインを頂きながら、いろいろな話で盛り上がりました(最後の記念写真)。異なるジャンルの人たちと巡り合えて、楽しいひと時でした。

にあって、普段私は素通りしているところ。でもlivingには生きているという意味もある。平面に点や線を記すことで、感情が動くのは生きている証だと思っています」。堤さんの言葉を噛みしめながら見ていると、細い線は日常の感情の揺れ動きを表しているようにも見えます。一方、陶芸家の田村さんの言葉は「ここ10年ほど、姿形のないものを容れる<よりしろ>を制作してきましたが、今回Livingというテーマを頂き、暮らしの中で使える容器に取り組んでみました」というのもので、素朴な味わいの長めの皿や壺、花瓶などが展示されていました。印象に残ったのは、やはり水玉の入った器と、きれいな青の容器。懇親会には、それぞれの関係者が集まり、手作りの料理にワインを頂きながら、いろいろな話で盛り上がりました(最後の記念写真)。異なるジャンルの人たちと巡り合えて、楽しいひと時でした。

先日、 京都の丸山公園にお花見行ってきました。今年は

京都の丸山公園にお花見行ってきました。今年は 桜の開花が早く、初夏の気温ということもあって、見に行った時にはほぼ散りかけ、または葉桜状態になっていました(写真左は丸山公園の池、右はかろうじて残っていた桜の花)。京都は相変わらず観光客でごった返していて、丸山公園の周辺も屋台がずらっと並び、レンタル着物のアジア系観光客の姿が多くみられました。それに伴い、あちこちにレンタル着物の店があってびっくり。バス停も長蛇の列!お昼は祇園、花見小路の裏にあ

桜の開花が早く、初夏の気温ということもあって、見に行った時にはほぼ散りかけ、または葉桜状態になっていました(写真左は丸山公園の池、右はかろうじて残っていた桜の花)。京都は相変わらず観光客でごった返していて、丸山公園の周辺も屋台がずらっと並び、レンタル着物のアジア系観光客の姿が多くみられました。それに伴い、あちこちにレンタル着物の店があってびっくり。バス停も長蛇の列!お昼は祇園、花見小路の裏にあ る評判のフレンチレストラン Yosuke YAMAJI で食べました。町屋を改良したお店で、天井はかなり高く、カウンターで料理人たちが料理を作っているのが見える仕組み(坪庭もあります)。日本の食材を使ったフレン

る評判のフレンチレストラン Yosuke YAMAJI で食べました。町屋を改良したお店で、天井はかなり高く、カウンターで料理人たちが料理を作っているのが見える仕組み(坪庭もあります)。日本の食材を使ったフレン チで、アミューズ・グールはカリッと揚げた小さい海老フライ。前菜(写真左)は、ほたるいかと、山菜の付け合わせ、胡麻のソース。ほたるいかは生臭くなく、胡麻のスープがあっさりとしていて味が良く合っていました(手前の丸いのは粒

チで、アミューズ・グールはカリッと揚げた小さい海老フライ。前菜(写真左)は、ほたるいかと、山菜の付け合わせ、胡麻のソース。ほたるいかは生臭くなく、胡麻のスープがあっさりとしていて味が良く合っていました(手前の丸いのは粒 マスタード)。次がアオリイカのカルボナーラ風(写真右)。卵、生クリームが入ってかなり濃厚な味ですが、イカを使っているのが新しい食感(白い細長いのはチーズ)。メインの魚はオナガ鯛(浜鯛)のポワレ(写真)。シェフのお父さんが奄美大

マスタード)。次がアオリイカのカルボナーラ風(写真右)。卵、生クリームが入ってかなり濃厚な味ですが、イカを使っているのが新しい食感(白い細長いのはチーズ)。メインの魚はオナガ鯛(浜鯛)のポワレ(写真)。シェフのお父さんが奄美大 島で漁師さんをしているそうで、奄美から直送の、文字通り、尾が長い鯛で、かなり大きな鯛だそうです。脂がのっていて食べ応えあり。聖護院大根の上に大きな切り身が載っています。ソースは鶏のブイヨンを使った春菊のソースで見た目も美しい!メインの肉は鴨肉で、これも赤ワインソースにびったりで、柔らかい肉質でした。デザート(写真)も凝ったものでしたが、お皿が何とも涼しげで初夏の訪れを予告しているようです(小さな器に載っているのは、焼き立てのフィナンシエ)。「花より団子」の一日でした。

島で漁師さんをしているそうで、奄美から直送の、文字通り、尾が長い鯛で、かなり大きな鯛だそうです。脂がのっていて食べ応えあり。聖護院大根の上に大きな切り身が載っています。ソースは鶏のブイヨンを使った春菊のソースで見た目も美しい!メインの肉は鴨肉で、これも赤ワインソースにびったりで、柔らかい肉質でした。デザート(写真)も凝ったものでしたが、お皿が何とも涼しげで初夏の訪れを予告しているようです(小さな器に載っているのは、焼き立てのフィナンシエ)。「花より団子」の一日でした。

今年は 3月末に急に暖かくなり、例年より1週間早く、

3月末に急に暖かくなり、例年より1週間早く、 桜が満開となりました(写真)。近所の桜並木に沿ってゆっくり散歩。親子連れや老夫婦、犬の散歩の人など、多くの人が携帯やカメラを桜に向けて写真を撮っていました。5月の連休並みの暑さとかで、日差しは強いものの、風は爽やかで、一足早い春の到来を喜んでいます(3月初めはかなり冷え込んだので一層、喜びもひとしお)。ランチは恒例の「浪漫」で春らしい料理を頂きました。3月のメニューはひな祭りにちなん

桜が満開となりました(写真)。近所の桜並木に沿ってゆっくり散歩。親子連れや老夫婦、犬の散歩の人など、多くの人が携帯やカメラを桜に向けて写真を撮っていました。5月の連休並みの暑さとかで、日差しは強いものの、風は爽やかで、一足早い春の到来を喜んでいます(3月初めはかなり冷え込んだので一層、喜びもひとしお)。ランチは恒例の「浪漫」で春らしい料理を頂きました。3月のメニューはひな祭りにちなん で、蛤のお吸い物(写真右:桑名産とかで、すごく身が引き締まった蛤でした)に、ちらし寿司(写真左)。いつもアワビの貝殻に載って出てきますが、これほど大きなアワビはもうないとか(オースト

で、蛤のお吸い物(写真右:桑名産とかで、すごく身が引き締まった蛤でした)に、ちらし寿司(写真左)。いつもアワビの貝殻に載って出てきますが、これほど大きなアワビはもうないとか(オースト ラリア産の養殖アワビもあるが、天然物と味が全く違うそうです)。今年は炊きたてのご飯にすし酢を合わせたもの(印象に残ったのは海老のソボロ、それと錦糸卵は黄身2:白身1の割合で作るそうです。家で作ると白身が余って困りますが、確かに鮮やかな黄色になります)がでてきました。他にも「炊き合わせ」として、若ゴボウ(根っこつき)やジャガイモ、高野豆腐の天ぷらが出て、これも季節を感じるものでした。八寸もなかなかおいしかったですが、寿司と一緒に出てきた粕汁がそれほど酒臭くなくまろやかで、絶品の味でした!デザートは三宝柑(写真)のゼリー(ゼリーと果肉を一緒に食べる)で、ゼラチンはドイツのを使うという、こだわり! ランチの後も、ゆっくり桜を楽しみながら帰りました。

ラリア産の養殖アワビもあるが、天然物と味が全く違うそうです)。今年は炊きたてのご飯にすし酢を合わせたもの(印象に残ったのは海老のソボロ、それと錦糸卵は黄身2:白身1の割合で作るそうです。家で作ると白身が余って困りますが、確かに鮮やかな黄色になります)がでてきました。他にも「炊き合わせ」として、若ゴボウ(根っこつき)やジャガイモ、高野豆腐の天ぷらが出て、これも季節を感じるものでした。八寸もなかなかおいしかったですが、寿司と一緒に出てきた粕汁がそれほど酒臭くなくまろやかで、絶品の味でした!デザートは三宝柑(写真)のゼリー(ゼリーと果肉を一緒に食べる)で、ゼラチンはドイツのを使うという、こだわり! ランチの後も、ゆっくり桜を楽しみながら帰りました。

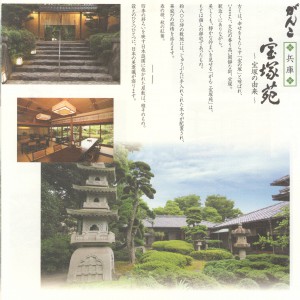

毎年恒例の聴講生の皆さまとの親睦会、今回は「がんこ宝塚苑」で行われました。宝塚駅でも、宝塚歌劇に行く方とは反対側の通りにあり、歌劇には何度か行きましたが、こちら側には来たことがなく、また違った

毎年恒例の聴講生の皆さまとの親睦会、今回は「がんこ宝塚苑」で行われました。宝塚駅でも、宝塚歌劇に行く方とは反対側の通りにあり、歌劇には何度か行きましたが、こちら側には来たことがなく、また違った 雰囲気の通りでした。駅から徒歩5分のところに、個人の元邸宅を買い上げたという「お屋敷レストラン」(左写真はパンフレットから)で、座敷の窓からは立派な日本庭園が広がっています。今回も大勢の方々が集まって下さいました。料理は前菜はピンクのお皿に載り、桜の小枝つき、お椀(写真右)もグリンピースのすりおろしで、色もきれいで本当に春の到来を感じさせるものでした。お造り、煮物、天ぷらのあと、「生ゆばしゃぶしゃぶ」では、まず、

雰囲気の通りでした。駅から徒歩5分のところに、個人の元邸宅を買い上げたという「お屋敷レストラン」(左写真はパンフレットから)で、座敷の窓からは立派な日本庭園が広がっています。今回も大勢の方々が集まって下さいました。料理は前菜はピンクのお皿に載り、桜の小枝つき、お椀(写真右)もグリンピースのすりおろしで、色もきれいで本当に春の到来を感じさせるものでした。お造り、煮物、天ぷらのあと、「生ゆばしゃぶしゃぶ」では、まず、 豆乳を火で温めて生湯葉を掬ってポン酢で食べた後、ガリを入れてスプー

豆乳を火で温めて生湯葉を掬ってポン酢で食べた後、ガリを入れてスプー ンでかき混ぜるとたちまち「豆富」ができてそれも戴く、という二段階だてで面白かったです(こういった趣向は多分、外国人に喜ばれると思います)。ご飯も寿司飯に錦糸卵がかかっていて、3月らしい献立。外はあいにくの雨でしたが、皆さんと和気あいあいで、楽しいひと時を過ごすことができました(集合写真)。店の戸口には素敵な花(写真)が活けられていて、華やかな春の装いでした。また、次の機会に皆さまにお目にかかれるのを楽しみしています。幹事の藤尾さん、武市さん、ご苦労さまでした。

ンでかき混ぜるとたちまち「豆富」ができてそれも戴く、という二段階だてで面白かったです(こういった趣向は多分、外国人に喜ばれると思います)。ご飯も寿司飯に錦糸卵がかかっていて、3月らしい献立。外はあいにくの雨でしたが、皆さんと和気あいあいで、楽しいひと時を過ごすことができました(集合写真)。店の戸口には素敵な花(写真)が活けられていて、華やかな春の装いでした。また、次の機会に皆さまにお目にかかれるのを楽しみしています。幹事の藤尾さん、武市さん、ご苦労さまでした。

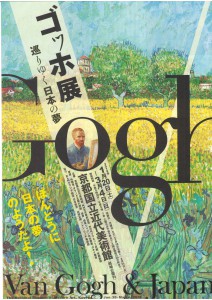

京都国立近代美術館で開催された「

京都国立近代美術館で開催された「 ゴッホ展 巡りゆく日本

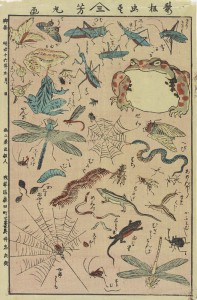

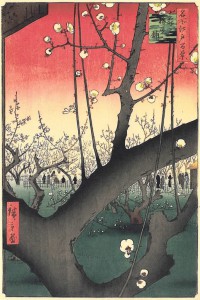

ゴッホ展 巡りゆく日本 の夢」を見に行ってきました(ポスター)。ゴッホとジャポニスムとの関係を探った展覧会で、展示は5つの構成(1.パリ 浮世絵との出会い、2.アルル 日本の夢、3.深まるジャポニスム、4.自然の中へ 遠ざかる日本の夢、5.日本人のファン・ゴッホ巡礼)となっていました。まず、浮世絵との出会い、ということでゴッホは広重や北斎、渓斎英泉などの浮世絵の構図(特に西洋の遠近法とは違う日本独自の平坦な空間表現)や鮮やかな色彩に影響を受け、模写もしています。その中でもとりわけ際立っているのがゴッホの《花魁》(右図)で、これは渓斎英泉の《雲龍打掛の花魁》(隣の図)を模写したもので

の夢」を見に行ってきました(ポスター)。ゴッホとジャポニスムとの関係を探った展覧会で、展示は5つの構成(1.パリ 浮世絵との出会い、2.アルル 日本の夢、3.深まるジャポニスム、4.自然の中へ 遠ざかる日本の夢、5.日本人のファン・ゴッホ巡礼)となっていました。まず、浮世絵との出会い、ということでゴッホは広重や北斎、渓斎英泉などの浮世絵の構図(特に西洋の遠近法とは違う日本独自の平坦な空間表現)や鮮やかな色彩に影響を受け、模写もしています。その中でもとりわけ際立っているのがゴッホの《花魁》(右図)で、これは渓斎英泉の《雲龍打掛の花魁》(隣の図)を模写したもので す。英泉の花魁の打掛自体がものすごく派手ですが、それにも増してゴッホの花魁の内掛は鮮やかな色彩(緑、赤、茶、白、群青色)に覆われ、花魁の簪も青と群青色というキッチュとしか言いようのない色の組み合わせとなっています。浮世絵の花魁の繊細な眼鼻立ちもゴッホの手にかかると、歌舞伎役者

す。英泉の花魁の打掛自体がものすごく派手ですが、それにも増してゴッホの花魁の内掛は鮮やかな色彩(緑、赤、茶、白、群青色)に覆われ、花魁の簪も青と群青色というキッチュとしか言いようのない色の組み合わせとなっています。浮世絵の花魁の繊細な眼鼻立ちもゴッホの手にかかると、歌舞伎役者 の隈どりに近くなっています。一種のカリカチュアと言えるかもしれませんが、西洋人から見ると、花魁もこう見えるのでしょう。また、蓮の葉にはガマ蛙が乗っていますが、これも歌川芳丸の《新板虫尽》(図)から

の隈どりに近くなっています。一種のカリカチュアと言えるかもしれませんが、西洋人から見ると、花魁もこう見えるのでしょう。また、蓮の葉にはガマ蛙が乗っていますが、これも歌川芳丸の《新板虫尽》(図)から の引用だそうです(この絵はオランダのゴッホ美術館のコレクションで、ゴッホが所有していたそうです)。竹や鶴のモチーフも別の浮世絵からの引用だそうで、この絵はゴッホが抱く日本のイメージの総決算となっています。昨年、パリのオルセー美術館で見たゴッホの《種まく人》はバルビゾン派のミレーの《種まく人》の引用ですが、さらに画面中央を斜めに横断する梅の木は、広重の《名所江戸百景/亀戸梅屋敷》(図)を参照したそうです。しかし、背景の巨大な黄色の太陽が何ともゴッホらしい特異さを醸しだしています。また、南仏アルルはゴッホにとって憧れの日本のイメージとして捉えられ、

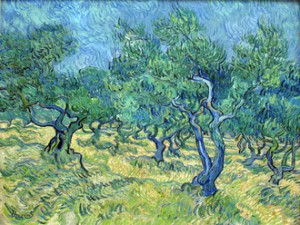

の引用だそうです(この絵はオランダのゴッホ美術館のコレクションで、ゴッホが所有していたそうです)。竹や鶴のモチーフも別の浮世絵からの引用だそうで、この絵はゴッホが抱く日本のイメージの総決算となっています。昨年、パリのオルセー美術館で見たゴッホの《種まく人》はバルビゾン派のミレーの《種まく人》の引用ですが、さらに画面中央を斜めに横断する梅の木は、広重の《名所江戸百景/亀戸梅屋敷》(図)を参照したそうです。しかし、背景の巨大な黄色の太陽が何ともゴッホらしい特異さを醸しだしています。また、南仏アルルはゴッホにとって憧れの日本のイメージとして捉えられ、 ゴッホは陽光溢れる風景画を多く描いています(ポスターの背景は《アイリスの咲くアルル風景》:手前の菖蒲のような花がアイリス、後景の黄色一色の花はきんぽうげ)。しかし、《オリーヴ園》(右図)では、くねくねと曲がっ

ゴッホは陽光溢れる風景画を多く描いています(ポスターの背景は《アイリスの咲くアルル風景》:手前の菖蒲のような花がアイリス、後景の黄色一色の花はきんぽうげ)。しかし、《オリーヴ園》(右図)では、くねくねと曲がっ た幹や枝、緑の葉もうねるような筆致で描かれ、じっと見ていると目まいに襲われそうです。明るい日差しにも関わらず不穏な雰囲気の絵で、画家に忍びよる不安や恐怖が現れています。他にも、遠近法がおかしくて、部屋が歪んで見えるので有名な《寝室》や彼の自画像なども展示されていました。さらに、日本初公開の《ポプラ林の中の二人》(左図)では、ナビ派的な色彩や印象派的なタッチで描かれた雑木の葉、と様々な絵画様式が混在しています。しかも、画面中央奥の腕を組んだ二人の男女はその顔が描かれておらず、特に女性の方は衣装が草木と混じって透明にも見え、幻のように浮き上がって見える、不思議な絵となっています。美術展最後のコーナーでは佐伯祐三など日本の画家や文学者たちがゴッホの足跡を辿り、ゴッホに因んだ絵を描いていることの紹介や、ゴッホと親しかったガシェ医師の一族を彼らが訪れ、署名した芳名録などが展示されていました。会期の終わり頃に訪れたので、会場内は満員電車のようなすし詰め状態で、少し疲れましたが、ゴッホを堪能できたひと時でした。

た幹や枝、緑の葉もうねるような筆致で描かれ、じっと見ていると目まいに襲われそうです。明るい日差しにも関わらず不穏な雰囲気の絵で、画家に忍びよる不安や恐怖が現れています。他にも、遠近法がおかしくて、部屋が歪んで見えるので有名な《寝室》や彼の自画像なども展示されていました。さらに、日本初公開の《ポプラ林の中の二人》(左図)では、ナビ派的な色彩や印象派的なタッチで描かれた雑木の葉、と様々な絵画様式が混在しています。しかも、画面中央奥の腕を組んだ二人の男女はその顔が描かれておらず、特に女性の方は衣装が草木と混じって透明にも見え、幻のように浮き上がって見える、不思議な絵となっています。美術展最後のコーナーでは佐伯祐三など日本の画家や文学者たちがゴッホの足跡を辿り、ゴッホに因んだ絵を描いていることの紹介や、ゴッホと親しかったガシェ医師の一族を彼らが訪れ、署名した芳名録などが展示されていました。会期の終わり頃に訪れたので、会場内は満員電車のようなすし詰め状態で、少し疲れましたが、ゴッホを堪能できたひと時でした。

京都に出たついでに、ミシュラン1つ星のフレンチレストラ

京都に出たついでに、ミシュラン1つ星のフレンチレストラ ン「レーヌ・デ・プレ」(京阪の神宮丸太町駅の近く)で夕食を取りました。Reine des présという店の名前は「草原の女王」という意味ですが、ハーブの一種にもあるそうです。なぜこの名前をつけたのかは、聞くのを忘れました。狭い路地にある10席くらいの小さな店で、夜、暗い中で探し出すのに苦労しました。中原シェフはパリの3つ星レストラン「アルページュ」でも修業されたとか(「アルページュ」は

ン「レーヌ・デ・プレ」(京阪の神宮丸太町駅の近く)で夕食を取りました。Reine des présという店の名前は「草原の女王」という意味ですが、ハーブの一種にもあるそうです。なぜこの名前をつけたのかは、聞くのを忘れました。狭い路地にある10席くらいの小さな店で、夜、暗い中で探し出すのに苦労しました。中原シェフはパリの3つ星レストラン「アルページュ」でも修業されたとか(「アルページュ」は パリでもなかなか予約が取れない人気店で、値段も一番高く、一人6万円は下らないとか)。今回はシェフのお

パリでもなかなか予約が取れない人気店で、値段も一番高く、一人6万円は下らないとか)。今回はシェフのお まかせ、ということでまずは「オマール海老、魚のスープ」(写真左)。京都ということもあり、お茶席で使うような器ででてきました。次が「師へのオマージュ」という卵の殻の上を取った中に、半熟卵とメイプルシロップを混ぜ合わせたもの(写真右)。「師」というのはこの料理を編み出した「アルページュ」のシェフのことで、この料理を出せるのは3軒の店しかないそうです。次の

まかせ、ということでまずは「オマール海老、魚のスープ」(写真左)。京都ということもあり、お茶席で使うような器ででてきました。次が「師へのオマージュ」という卵の殻の上を取った中に、半熟卵とメイプルシロップを混ぜ合わせたもの(写真右)。「師」というのはこの料理を編み出した「アルページュ」のシェフのことで、この料理を出せるのは3軒の店しかないそうです。次の 「シェフの遊びゴコロ」は、帆立とカリフラワーの前菜。そして、このレストランのスぺシャリテ、「オマール海老のサラダ」(写真右)。生に近いオマール海老に、くる

「シェフの遊びゴコロ」は、帆立とカリフラワーの前菜。そして、このレストランのスぺシャリテ、「オマール海老のサラダ」(写真右)。生に近いオマール海老に、くる みと蕪が載り、ヴィネグレットで味付けされていますが、海老の身がぷりぷりで新鮮そのものでした。魚料理(写真左)は平目をさっと焼いたものに、帆立のチップ、わかめとホウレンソウという日本風。肉料理は岡山の「美作産鹿の低温ロースト」(写真右)。鹿肉を低温で2時間くらいローストしたもので、低温で火入れするこ

みと蕪が載り、ヴィネグレットで味付けされていますが、海老の身がぷりぷりで新鮮そのものでした。魚料理(写真左)は平目をさっと焼いたものに、帆立のチップ、わかめとホウレンソウという日本風。肉料理は岡山の「美作産鹿の低温ロースト」(写真右)。鹿肉を低温で2時間くらいローストしたもので、低温で火入れするこ とで、水分が飛ばず柔らかい肉質が保たれていました。今流行の泡のソースがかかっています。ジビエ特有の堅さも臭みもなく、おいしく頂きました。次がクリスマスリースの

とで、水分が飛ばず柔らかい肉質が保たれていました。今流行の泡のソースがかかっています。ジビエ特有の堅さも臭みもなく、おいしく頂きました。次がクリスマスリースの ような飾り付けの上に木苺のゼリーを薄いパリパリの生地ではさんだもの(写真)。さらにデザートはシルバーベル(洋梨の一種)のコンポートとカラメル、マスカルポーネチーズのデザート(写真右横)。そして紅茶は私は「カルダモンとショコラ」のハーブティー(写真)を選びましたが、分厚いガラスの素敵なカップに入ってでてきました!どれもシンプルな味付けですが、凝っていて楽しく、おいしいひと時でした。パンも木の箱の中に入っていて、暖められた石皿に載っているので暖かさがずっと保てるよう工夫されていて、遊び心が料理に一杯、詰まっていました。ただ、ワイン代が少し高くついてしまいました。

ような飾り付けの上に木苺のゼリーを薄いパリパリの生地ではさんだもの(写真)。さらにデザートはシルバーベル(洋梨の一種)のコンポートとカラメル、マスカルポーネチーズのデザート(写真右横)。そして紅茶は私は「カルダモンとショコラ」のハーブティー(写真)を選びましたが、分厚いガラスの素敵なカップに入ってでてきました!どれもシンプルな味付けですが、凝っていて楽しく、おいしいひと時でした。パンも木の箱の中に入っていて、暖められた石皿に載っているので暖かさがずっと保てるよう工夫されていて、遊び心が料理に一杯、詰まっていました。ただ、ワイン代が少し高くついてしまいました。

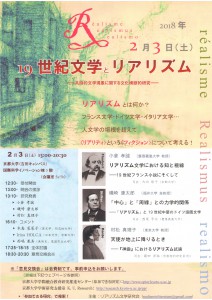

京大文学研究科の大学院生たちの立ち上げた「リアリズム文学研究会」主催のシンポジウム「19世紀文学とリアリズム―共時的文学現象に関する文化横断的研究―」を聞きに京大まで行ってきました(ポスター)。今回はフランス文学の専門家、小倉孝誠氏、ドイツ文学の専門家、磯崎康太郎氏、イタリア文学専門の村松真理子氏の3人の、それぞれの国の文学とリアリズムとの関連に関する発表で、大変興味深いものでした。まず、小倉氏が「リアリズム文学における知と視線―19世紀フランス小説にそくして」というタイトルの発表をされました。小倉氏はなぜ、19世紀フランスにおいてリアリズム小説が発展したのか、その原因を探った後、リアリズム文学の特徴(①現代の習俗を描く、②新たな社会集団の組み込み―民衆の生を語る、③歴史への関心―歴史小説の隆盛、④地理的な全体性―パリと地方の対比、⑤科学的、学問的な「知」の浸透、⑥描写の重要性)を体系づけて話をされ、非常に納得のいくものでした。とりわけ、19世紀前半はロマン主義とリアリズムが重なり合っていて、一つのリアリズムではなく、複数のリアリズムが存在している、というご指摘、なるほどと合点がいきました。次に磯崎氏の発表「「中心」と「周縁」との力学的関係―「リアリズム」と19世紀中葉のドイツ語圏文学」では、ドイツ語圏のリアリズム文学が他の国と比べてあまり「近代的でない」とされてきたこと、ドイツではむしろ18世紀のゲーテやシラーが有名で、リアリズム文学はロマン主義と自然主義の間の中間に位置するとされ、とりわけ「中心」の空洞化が見出せる、というところが非常に興味深い指摘でした。19世紀ドイツはいまだ、フランスのような中央集権国家となっておらず、パリのような「文化の中心」がないこともその特徴で、「村物語」がリアリズム文学で厚遇されたそうで、そう考えると、フランスでは理想主義者とみなされるジョルジュ・サンドが1848年の2月革命前後に書いた田園小説が「村物語」とある程度、重なるのではないか、と思えてきました。最後に村松氏の発表は、「ダンテの『神曲』におけるリアリズム詩論」というタイトルのもと、『神曲』において非現実の世界(彼岸)を描くのに比喩として使った、リアリズム的描写を分析したもので、①煉獄、地獄、天獄の地理的な場所の描写のために用いられる比喩、②人間の真理を表すために用いられる比喩、③ベアトリーチェをはじめとする登場人物や事物・現象の価値や意味を表すためにもちいられる比喩について、丁寧に説明されました。『神曲』でベアトリーチェが初めて「ダンテよ」と名指しをし、叱るせりふがある、というのが特に印象に残りました。3人のお話の後、イギリス文学、日本文学、美術(ドラクロワ)を専門とする人たちのコメントしが続き、それぞれのお話は面白かったのですが、大幅に時間オーバーのため(1時に始まり、この時点で6時半となって5時間半の長丁場となり、頭が少しぼーっとしてしまいました)、全体討論まで残ることができず、残念でした。ただ、こうした分野横断的な研究の試みは非常に有意義だと改めて思いました。大学院生たちも頑張っていて、文学離れの昨今ですが、文学研究にも新たな望みを見出した一日でした。

京大文学研究科の大学院生たちの立ち上げた「リアリズム文学研究会」主催のシンポジウム「19世紀文学とリアリズム―共時的文学現象に関する文化横断的研究―」を聞きに京大まで行ってきました(ポスター)。今回はフランス文学の専門家、小倉孝誠氏、ドイツ文学の専門家、磯崎康太郎氏、イタリア文学専門の村松真理子氏の3人の、それぞれの国の文学とリアリズムとの関連に関する発表で、大変興味深いものでした。まず、小倉氏が「リアリズム文学における知と視線―19世紀フランス小説にそくして」というタイトルの発表をされました。小倉氏はなぜ、19世紀フランスにおいてリアリズム小説が発展したのか、その原因を探った後、リアリズム文学の特徴(①現代の習俗を描く、②新たな社会集団の組み込み―民衆の生を語る、③歴史への関心―歴史小説の隆盛、④地理的な全体性―パリと地方の対比、⑤科学的、学問的な「知」の浸透、⑥描写の重要性)を体系づけて話をされ、非常に納得のいくものでした。とりわけ、19世紀前半はロマン主義とリアリズムが重なり合っていて、一つのリアリズムではなく、複数のリアリズムが存在している、というご指摘、なるほどと合点がいきました。次に磯崎氏の発表「「中心」と「周縁」との力学的関係―「リアリズム」と19世紀中葉のドイツ語圏文学」では、ドイツ語圏のリアリズム文学が他の国と比べてあまり「近代的でない」とされてきたこと、ドイツではむしろ18世紀のゲーテやシラーが有名で、リアリズム文学はロマン主義と自然主義の間の中間に位置するとされ、とりわけ「中心」の空洞化が見出せる、というところが非常に興味深い指摘でした。19世紀ドイツはいまだ、フランスのような中央集権国家となっておらず、パリのような「文化の中心」がないこともその特徴で、「村物語」がリアリズム文学で厚遇されたそうで、そう考えると、フランスでは理想主義者とみなされるジョルジュ・サンドが1848年の2月革命前後に書いた田園小説が「村物語」とある程度、重なるのではないか、と思えてきました。最後に村松氏の発表は、「ダンテの『神曲』におけるリアリズム詩論」というタイトルのもと、『神曲』において非現実の世界(彼岸)を描くのに比喩として使った、リアリズム的描写を分析したもので、①煉獄、地獄、天獄の地理的な場所の描写のために用いられる比喩、②人間の真理を表すために用いられる比喩、③ベアトリーチェをはじめとする登場人物や事物・現象の価値や意味を表すためにもちいられる比喩について、丁寧に説明されました。『神曲』でベアトリーチェが初めて「ダンテよ」と名指しをし、叱るせりふがある、というのが特に印象に残りました。3人のお話の後、イギリス文学、日本文学、美術(ドラクロワ)を専門とする人たちのコメントしが続き、それぞれのお話は面白かったのですが、大幅に時間オーバーのため(1時に始まり、この時点で6時半となって5時間半の長丁場となり、頭が少しぼーっとしてしまいました)、全体討論まで残ることができず、残念でした。ただ、こうした分野横断的な研究の試みは非常に有意義だと改めて思いました。大学院生たちも頑張っていて、文学離れの昨今ですが、文学研究にも新たな望みを見出した一日でした。