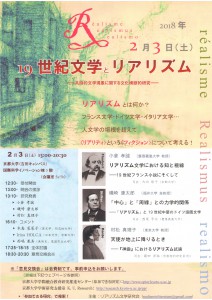

京大文学研究科の大学院生たちの立ち上げた「リアリズム文学研究会」主催のシンポジウム「19世紀文学とリアリズム―共時的文学現象に関する文化横断的研究―」を聞きに京大まで行ってきました(ポスター)。今回はフランス文学の専門家、小倉孝誠氏、ドイツ文学の専門家、磯崎康太郎氏、イタリア文学専門の村松真理子氏の3人の、それぞれの国の文学とリアリズムとの関連に関する発表で、大変興味深いものでした。まず、小倉氏が「リアリズム文学における知と視線―19世紀フランス小説にそくして」というタイトルの発表をされました。小倉氏はなぜ、19世紀フランスにおいてリアリズム小説が発展したのか、その原因を探った後、リアリズム文学の特徴(①現代の習俗を描く、②新たな社会集団の組み込み―民衆の生を語る、③歴史への関心―歴史小説の隆盛、④地理的な全体性―パリと地方の対比、⑤科学的、学問的な「知」の浸透、⑥描写の重要性)を体系づけて話をされ、非常に納得のいくものでした。とりわけ、19世紀前半はロマン主義とリアリズムが重なり合っていて、一つのリアリズムではなく、複数のリアリズムが存在している、というご指摘、なるほどと合点がいきました。次に磯崎氏の発表「「中心」と「周縁」との力学的関係―「リアリズム」と19世紀中葉のドイツ語圏文学」では、ドイツ語圏のリアリズム文学が他の国と比べてあまり「近代的でない」とされてきたこと、ドイツではむしろ18世紀のゲーテやシラーが有名で、リアリズム文学はロマン主義と自然主義の間の中間に位置するとされ、とりわけ「中心」の空洞化が見出せる、というところが非常に興味深い指摘でした。19世紀ドイツはいまだ、フランスのような中央集権国家となっておらず、パリのような「文化の中心」がないこともその特徴で、「村物語」がリアリズム文学で厚遇されたそうで、そう考えると、フランスでは理想主義者とみなされるジョルジュ・サンドが1848年の2月革命前後に書いた田園小説が「村物語」とある程度、重なるのではないか、と思えてきました。最後に村松氏の発表は、「ダンテの『神曲』におけるリアリズム詩論」というタイトルのもと、『神曲』において非現実の世界(彼岸)を描くのに比喩として使った、リアリズム的描写を分析したもので、①煉獄、地獄、天獄の地理的な場所の描写のために用いられる比喩、②人間の真理を表すために用いられる比喩、③ベアトリーチェをはじめとする登場人物や事物・現象の価値や意味を表すためにもちいられる比喩について、丁寧に説明されました。『神曲』でベアトリーチェが初めて「ダンテよ」と名指しをし、叱るせりふがある、というのが特に印象に残りました。3人のお話の後、イギリス文学、日本文学、美術(ドラクロワ)を専門とする人たちのコメントしが続き、それぞれのお話は面白かったのですが、大幅に時間オーバーのため(1時に始まり、この時点で6時半となって5時間半の長丁場となり、頭が少しぼーっとしてしまいました)、全体討論まで残ることができず、残念でした。ただ、こうした分野横断的な研究の試みは非常に有意義だと改めて思いました。大学院生たちも頑張っていて、文学離れの昨今ですが、文学研究にも新たな望みを見出した一日でした。

京大文学研究科の大学院生たちの立ち上げた「リアリズム文学研究会」主催のシンポジウム「19世紀文学とリアリズム―共時的文学現象に関する文化横断的研究―」を聞きに京大まで行ってきました(ポスター)。今回はフランス文学の専門家、小倉孝誠氏、ドイツ文学の専門家、磯崎康太郎氏、イタリア文学専門の村松真理子氏の3人の、それぞれの国の文学とリアリズムとの関連に関する発表で、大変興味深いものでした。まず、小倉氏が「リアリズム文学における知と視線―19世紀フランス小説にそくして」というタイトルの発表をされました。小倉氏はなぜ、19世紀フランスにおいてリアリズム小説が発展したのか、その原因を探った後、リアリズム文学の特徴(①現代の習俗を描く、②新たな社会集団の組み込み―民衆の生を語る、③歴史への関心―歴史小説の隆盛、④地理的な全体性―パリと地方の対比、⑤科学的、学問的な「知」の浸透、⑥描写の重要性)を体系づけて話をされ、非常に納得のいくものでした。とりわけ、19世紀前半はロマン主義とリアリズムが重なり合っていて、一つのリアリズムではなく、複数のリアリズムが存在している、というご指摘、なるほどと合点がいきました。次に磯崎氏の発表「「中心」と「周縁」との力学的関係―「リアリズム」と19世紀中葉のドイツ語圏文学」では、ドイツ語圏のリアリズム文学が他の国と比べてあまり「近代的でない」とされてきたこと、ドイツではむしろ18世紀のゲーテやシラーが有名で、リアリズム文学はロマン主義と自然主義の間の中間に位置するとされ、とりわけ「中心」の空洞化が見出せる、というところが非常に興味深い指摘でした。19世紀ドイツはいまだ、フランスのような中央集権国家となっておらず、パリのような「文化の中心」がないこともその特徴で、「村物語」がリアリズム文学で厚遇されたそうで、そう考えると、フランスでは理想主義者とみなされるジョルジュ・サンドが1848年の2月革命前後に書いた田園小説が「村物語」とある程度、重なるのではないか、と思えてきました。最後に村松氏の発表は、「ダンテの『神曲』におけるリアリズム詩論」というタイトルのもと、『神曲』において非現実の世界(彼岸)を描くのに比喩として使った、リアリズム的描写を分析したもので、①煉獄、地獄、天獄の地理的な場所の描写のために用いられる比喩、②人間の真理を表すために用いられる比喩、③ベアトリーチェをはじめとする登場人物や事物・現象の価値や意味を表すためにもちいられる比喩について、丁寧に説明されました。『神曲』でベアトリーチェが初めて「ダンテよ」と名指しをし、叱るせりふがある、というのが特に印象に残りました。3人のお話の後、イギリス文学、日本文学、美術(ドラクロワ)を専門とする人たちのコメントしが続き、それぞれのお話は面白かったのですが、大幅に時間オーバーのため(1時に始まり、この時点で6時半となって5時間半の長丁場となり、頭が少しぼーっとしてしまいました)、全体討論まで残ることができず、残念でした。ただ、こうした分野横断的な研究の試みは非常に有意義だと改めて思いました。大学院生たちも頑張っていて、文学離れの昨今ですが、文学研究にも新たな望みを見出した一日でした。