BLOG

来日されたマルティーヌ・リード先生を、日本のジョルジュ・

来日されたマルティーヌ・リード先生を、日本のジョルジュ・ サンド研究者たちで奈良の法隆寺にご案内しました。まず、お昼に法隆寺駅に集合して「うぶすなの郷」へ。富本憲吉の生家を改造して、和風レストランやホテルにしたところで、昼ご飯を頂きました。日本建築の部屋で、素朴な陶器の器に奈良近郊の野菜を使った料理に皆、舌鼓を打ちました。奈良でも近鉄奈良周辺の観光客がごった返しているのとは違い、鄙びた趣き

サンド研究者たちで奈良の法隆寺にご案内しました。まず、お昼に法隆寺駅に集合して「うぶすなの郷」へ。富本憲吉の生家を改造して、和風レストランやホテルにしたところで、昼ご飯を頂きました。日本建築の部屋で、素朴な陶器の器に奈良近郊の野菜を使った料理に皆、舌鼓を打ちました。奈良でも近鉄奈良周辺の観光客がごった返しているのとは違い、鄙びた趣き で、ゆったりした気分になります(写真左は大広間レストランにて;写真右はレストランの入り口にて)。日本最初の世界遺産、法隆寺では五重塔(写真左下)をぐるりと回り、大講堂、食

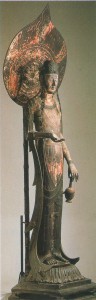

で、ゆったりした気分になります(写真左は大広間レストランにて;写真右はレストランの入り口にて)。日本最初の世界遺産、法隆寺では五重塔(写真左下)をぐるりと回り、大講堂、食 堂から大宝蔵院へ。特に目を引いたのが百済観音像(写真右下)で、そのしなやかで中性的な体つきが特徴と言えるでしょう。有名な「玉虫厨子」は、黒ずんでいて玉虫色(フランス語の解説ではcouleur irisée となっていました)ではなく、残念でした!聖徳太子(今は厩皇子と言う)の肖像画もあり、学生時代に習った日本史を思い出しました。夢殿を回ってバスで法隆寺駅まで戻りました。奈良のお寺は京都と違って、だだっ広くて、歩くのに少し疲れますが、奈良時代の大らかで素朴な雰囲気が味わえます。リード先生も時差ぼけの中でのシンポジウムでの発表で、大変だったと思いますが、奈良でリフレッシュしたと言っておられ、一同、ほっとしました。

堂から大宝蔵院へ。特に目を引いたのが百済観音像(写真右下)で、そのしなやかで中性的な体つきが特徴と言えるでしょう。有名な「玉虫厨子」は、黒ずんでいて玉虫色(フランス語の解説ではcouleur irisée となっていました)ではなく、残念でした!聖徳太子(今は厩皇子と言う)の肖像画もあり、学生時代に習った日本史を思い出しました。夢殿を回ってバスで法隆寺駅まで戻りました。奈良のお寺は京都と違って、だだっ広くて、歩くのに少し疲れますが、奈良時代の大らかで素朴な雰囲気が味わえます。リード先生も時差ぼけの中でのシンポジウムでの発表で、大変だったと思いますが、奈良でリフレッシュしたと言っておられ、一同、ほっとしました。

国際バルザックシンポジウムの懇親会は、フレンチレストラン「びすとろぽたじぇ」で行いました。予め、肥田シェフ(写真は料理 の説明をするシェフ)、辻調理師学校の山内先生と打

の説明をするシェフ)、辻調理師学校の山内先生と打

ポ=ト=フ

ち合わせをして、バルザックにちなんだ食事ということで、Courtineの著書Balzac à tableを参考にしながら、メニューを考えてもらいました。19世紀では一般的であった、フランス式サーヴィス(第1サーヴィス:ポタージュ、ルルヴェ、アントレ、第2サーヴィス:ロ(焼肉)とアントルメ、第3サーヴィス:デザート)にならったもの(ちなみに、現在の各人に一皿ずつ時系列に供されるコース料理はロシア式サーヴィスとなり、19世紀末にやっと主流となります)。

①ポタージュ2品(写真右):

ポタージュ・サン=ジェルマン

オードブル

ポ=ト=フとポタージュ・サン=ジェルマン。ポ=ト=フは「フランス風おでん」ですが、ブイヨンがこくがあって非常においしかったです。ポタージュ・サン=ジェルマンはグリンピースを使ったポタージュ。②オードブル3品:中央の四角い形のものが、ガランティーヌ・ド・ヴォライユ、丸いのがパテ・ド・ラパン、手前と奥がパンにリエット。リエットは『谷間の百合』の主人公フェリックスが幼い頃を回想する場面で、寄宿学校で他の生徒たちは親からの差し入れのトゥーレーヌ地方特産リエットをパンにつけておいしそうに食べているのを、何の差し入れもないフェリック

ソール・ノルマンド

スが羨ましそうに見る、というくだりに出てきて、非常に印象的です。パテ・ド・ラパンは、本来は「うさぎ」でもリエーヴル(野兎)の方ですが、日本では手に入らないとか。③

ロティ・ド・ジゴ・ダニョー

ルルヴェ(魚):ソール・ノルマンド(ソールはシタビラメで、ムール貝、本来はザリガニのところ、海老が入っています)。④ロティ:ロティ・ド・ジゴ・ダニョーとプーレ・マランゴ。写真は仔羊の腿肉を ローストしたものを切り分けているところ。その薄く切った一切れを白隠元を付け合わせにして頂きました。プーレ・マランゴはナポレオンがマランゴの戦いの折、戦場で鶏肉とあり合わせのもので作

ローストしたものを切り分けているところ。その薄く切った一切れを白隠元を付け合わせにして頂きました。プーレ・マランゴはナポレオンがマランゴの戦いの折、戦場で鶏肉とあり合わせのもので作

プーレ・マランゴ

らせたというもの。プライス先生も、フランスで噂には聞いていたが、初めて食べた、と感激しておられました(写真はリード先生、プライス先生、松村先生、博多先生と)。⑤デザート:タルト・オ・ポム、⑥カフェ:写真は山内先生。バルザックは夜中にコーヒーをがぶ飲みし

ながら一瀉千里に筆を走らせたということで有名で、そのバルザックが飲んだとされる豆の割合に似せて、山

タルト・オ・ポム

内先生が焙煎、コーヒーフィルターで丁寧に一杯ずつ、入れてくれました。使われた豆の一部、モカ・マタリは、紛争地帯イエメンのもので、今後、入ってくるかわから

コーヒーを淹れる山内先生

ないという、貴重なコーヒー豆ということです!フランスでエスプレッソが飲まれるようになったのは、戦後でしかない、といったコーヒーに関

する蘊蓄を伺いながら、コーヒーを味わいましたが、非常にこくのあるおいしいコーヒーでした。ワインは柏木先生が、バルザックの生地ロワール地方で取れたロッシュ・ド・リュヌ・ソーヴィニョンやシャルドネなど赤・白のワインを5種類用意してくれ、バルザック三昧の一日でした(バルザックの食卓(メニュー)、およびワインリスト参照のこと)。

。

公開講座の聴講生の方たちとの恒例の懇親会がありました。

公開講座の聴講生の方たちとの恒例の懇親会がありました。 ちょうど、台風18号が通過した後の、秋晴れの一日で、気持ち良い風が吹いていました。今回は大阪丸ビルにある日本料理店「桂」でランチ。店の奥に30人くらい入る結構大きな座敷があり、ゆったり過ごせました。料理もなかなかおいしく、松茸や秋刀魚など、秋の品が盛りだくさんで、見た目も華やかなメニューでした(写真はお店のHPから)。牛ロースのミニステーキは、熱い黒石の上に乗っていて、ゴマだれにつけると、あっさりとした味になり、品数が多くてもお腹に負担にならないのが何よりです。皆さん、70歳、80歳になってもお元気で勉強、仕事、習い事やボランティアなどに積極的に従事されていて、そのエネルギーに圧倒されました。すぐ、くたびれてしまいがちな私ですが、皆さんのエネルギーをもらって頑張ろうと思った一日でした(写真右:最後に皆で記念撮影)。皆さん、笑顔が素敵です! 幹事の斎藤さん、ご苦労様でした。

ちょうど、台風18号が通過した後の、秋晴れの一日で、気持ち良い風が吹いていました。今回は大阪丸ビルにある日本料理店「桂」でランチ。店の奥に30人くらい入る結構大きな座敷があり、ゆったり過ごせました。料理もなかなかおいしく、松茸や秋刀魚など、秋の品が盛りだくさんで、見た目も華やかなメニューでした(写真はお店のHPから)。牛ロースのミニステーキは、熱い黒石の上に乗っていて、ゴマだれにつけると、あっさりとした味になり、品数が多くてもお腹に負担にならないのが何よりです。皆さん、70歳、80歳になってもお元気で勉強、仕事、習い事やボランティアなどに積極的に従事されていて、そのエネルギーに圧倒されました。すぐ、くたびれてしまいがちな私ですが、皆さんのエネルギーをもらって頑張ろうと思った一日でした(写真右:最後に皆で記念撮影)。皆さん、笑顔が素敵です! 幹事の斎藤さん、ご苦労様でした。

昨年度退職した同僚の女性教員、さらには退職間近な女

昨年度退職した同僚の女性教員、さらには退職間近な女 性教員同士の懇親会、ということで京都の老舗「室町和久傳」に食事に行ってきました。町屋を改造した店で、下がカウンター、2階が個室になっていて、私たちが通されたのは中庭に面した個室でいかにも京都らしい雰囲気でした。まずは、朱の盃に「菊の花びら」を各自とって器に入れ、そこに日本酒を注いでくれました。料理は一品一品は量が少なめですが、何種類も出てきて満腹になるというもの。京都らしいあっさりした薄味で丁寧に

性教員同士の懇親会、ということで京都の老舗「室町和久傳」に食事に行ってきました。町屋を改造した店で、下がカウンター、2階が個室になっていて、私たちが通されたのは中庭に面した個室でいかにも京都らしい雰囲気でした。まずは、朱の盃に「菊の花びら」を各自とって器に入れ、そこに日本酒を注いでくれました。料理は一品一品は量が少なめですが、何種類も出てきて満腹になるというもの。京都らしいあっさりした薄味で丁寧に 調理した品々に一同、感激しました。最初が車エビと

調理した品々に一同、感激しました。最初が車エビと 冬瓜、オクラに、お酢のジュレがかかったもの(写真左)。次はカニしんじょう(写真左下)。お造りは甘鯛(京都では「ぐじ」と呼ぶ)。かつおのたたき

冬瓜、オクラに、お酢のジュレがかかったもの(写真左)。次はカニしんじょう(写真左下)。お造りは甘鯛(京都では「ぐじ」と呼ぶ)。かつおのたたき (写真右)が絶品で、全く臭みもなく、その柔らかい歯ごたえは今まで味わったことのないものでした。次がハモの上にウニ

(写真右)が絶品で、全く臭みもなく、その柔らかい歯ごたえは今まで味わったことのないものでした。次がハモの上にウニ をのせて焼いたもの(写真上)。ハモは夏

をのせて焼いたもの(写真上)。ハモは夏 の名残りで、今年最後でしょうか。次は松茸としめじの土瓶蒸し風(写真右)の器の上にぐじをあられでまぶして揚げたものが載っていました。松茸は今秋初めて食べましたが、歯ごたえも香りも良くて、秋の到来を実感しました。次が無花果のピーナツソース和え。そして鮎を丸ごと揚げたもの(写真左)。骨も別に揚げていますが、どれもカリッと揚がっていて、頭から尾まで全部食べれ

の名残りで、今年最後でしょうか。次は松茸としめじの土瓶蒸し風(写真右)の器の上にぐじをあられでまぶして揚げたものが載っていました。松茸は今秋初めて食べましたが、歯ごたえも香りも良くて、秋の到来を実感しました。次が無花果のピーナツソース和え。そして鮎を丸ごと揚げたもの(写真左)。骨も別に揚げていますが、どれもカリッと揚がっていて、頭から尾まで全部食べれ ました。銀杏も秋の風物詩と言えるでしょう。最後は白ごはんと赤だし、果物とデザートのまんじゅうとお薄も上品な味でした。4人で記念撮影(写真)しましたが、食事中、仕事の話や退職後、どう生きるかなど、様々な話題で盛り上がりました。今後も交流を続けていきたいと思います。

ました。銀杏も秋の風物詩と言えるでしょう。最後は白ごはんと赤だし、果物とデザートのまんじゅうとお薄も上品な味でした。4人で記念撮影(写真)しましたが、食事中、仕事の話や退職後、どう生きるかなど、様々な話題で盛り上がりました。今後も交流を続けていきたいと思います。

恒例の「浪漫」へランチを取りに行ってきました。ちょうどお盆

恒例の「浪漫」へランチを取りに行ってきました。ちょうどお盆 の頃が桃がおいしい時期だそうで、まずは、桃のスープ(写真左:トリで出汁をとったスープ)。生クリームが入っていないのにすごく滑らかな舌触りで桃の甘さがほのかにする上品なスープでした。次に鱧寿司(写真右)。活きた鱧を使うそうで、皮を丁寧にはいでさっと火で炙るだけとか。骨切りもいつものように完璧で、ふわっと柔らかい感触(鱧は後ででてきた茶碗蒸

の頃が桃がおいしい時期だそうで、まずは、桃のスープ(写真左:トリで出汁をとったスープ)。生クリームが入っていないのにすごく滑らかな舌触りで桃の甘さがほのかにする上品なスープでした。次に鱧寿司(写真右)。活きた鱧を使うそうで、皮を丁寧にはいでさっと火で炙るだけとか。骨切りもいつものように完璧で、ふわっと柔らかい感触(鱧は後ででてきた茶碗蒸 しにも細かく刻んだのが出てきました)。次は冬瓜の煮物(写真左下)。冬瓜は、スーパーなどで見る青いのではなく、茶色の大

しにも細かく刻んだのが出てきました)。次は冬瓜の煮物(写真左下)。冬瓜は、スーパーなどで見る青いのではなく、茶色の大 きなものだそうで、じっくり煮込むと味がよくしみるそうです。八寸は8月は精進料理(写真右下)ということで、鰊、なす、ぜんまいの煮物、枝豆スープ、トウモロコシとさつまいもの天ぷら、花豆(菩薩豆とも呼ばれるとか)、赤ズイキ、満願寺唐辛子。どれも丁寧な調理(枝豆は豆の皮をむいてすり鉢でつぶしたり、干し鰊は何日も水

きなものだそうで、じっくり煮込むと味がよくしみるそうです。八寸は8月は精進料理(写真右下)ということで、鰊、なす、ぜんまいの煮物、枝豆スープ、トウモロコシとさつまいもの天ぷら、花豆(菩薩豆とも呼ばれるとか)、赤ズイキ、満願寺唐辛子。どれも丁寧な調理(枝豆は豆の皮をむいてすり鉢でつぶしたり、干し鰊は何日も水 につけて戻すとか)で、店の大将の心意気が窺えるものでした。次に手打ちの更科そば(写真左)。更科そばは、そばの実のより内部にある、胚乳の中心部の粉を使った蕎麦の名称で、品の

につけて戻すとか)で、店の大将の心意気が窺えるものでした。次に手打ちの更科そば(写真左)。更科そばは、そばの実のより内部にある、胚乳の中心部の粉を使った蕎麦の名称で、品の ある白い麺で昔は高貴な人しか食べれなかった(「御膳そば」とも呼ばれる)そうです。生地が非常に薄いので伸ばすのが大変とか。ソバの香りはほとんどしませんが、非常に上品な味でした。茶碗蒸し(写真右)は鱧を切ったも

ある白い麺で昔は高貴な人しか食べれなかった(「御膳そば」とも呼ばれる)そうです。生地が非常に薄いので伸ばすのが大変とか。ソバの香りはほとんどしませんが、非常に上品な味でした。茶碗蒸し(写真右)は鱧を切ったも のと、鱧のスープを卵の上からかける、というもので通常の茶碗蒸しのイメージとは違っていました。ご飯はそば米の冷汁風(写真左)で、鮎を小さく切ったものときゅうりのカミナリ干しが入っていて、こりこりとした歯ごたえが魅力(上には細かく削った氷と花山椒が載っています)。デザートはてん茶と葛もち(

のと、鱧のスープを卵の上からかける、というもので通常の茶碗蒸しのイメージとは違っていました。ご飯はそば米の冷汁風(写真左)で、鮎を小さく切ったものときゅうりのカミナリ干しが入っていて、こりこりとした歯ごたえが魅力(上には細かく削った氷と花山椒が載っています)。デザートはてん茶と葛もち( 写真右)。出来立てなので市販の葛もちのように葛が丸く固まっておらず、流れる形になっています。あんの小豆は皮をとって丸めるそうで、本当に手間のかかる作業だと思います。どれも素朴な料理ですが、心がほっこり温まる食事で、暑い夏を忘れさせるひと時でした。

写真右)。出来立てなので市販の葛もちのように葛が丸く固まっておらず、流れる形になっています。あんの小豆は皮をとって丸めるそうで、本当に手間のかかる作業だと思います。どれも素朴な料理ですが、心がほっこり温まる食事で、暑い夏を忘れさせるひと時でした。

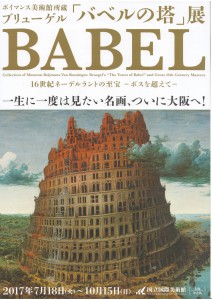

先日、大阪中之島の国立国際美術館に「バベルの塔」展を

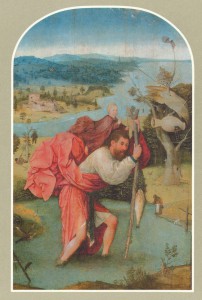

先日、大阪中之島の国立国際美術館に「バベルの塔」展を 見に行ってきました(ポスター)。16世紀ネーデルランド絵画の巨匠ピーテル・ブリューゲル1世の《バベルの塔》が24年ぶりに来日、ということでさっそく出かけて行った次第です。会場に入るとまず、ボイマンス美術館所蔵の15世紀の聖人像や15~16世紀初めにかけてのネーデルランドの聖人画や版画が展示されていました。聖人画としては、《聖カタリナ》(右図)の枝葉の刺繍の入った衣装がものすこぐ精密で驚きました。また、ヒエロニムス・ボスの2点の絵画《聖クリストフォロス》(左下図)と《放浪者(行商人)》も来ていました。《聖クリストフォロス》は、先日「ベルギー 奇想の系譜」展におけるマンデインの絵と良く似ていますが、ボスのは幼いイエス・キリストを背におぶったクリストフォロスが中央に描かれていて、キリストが異常に小さく描かれている以外は、一見、現実世界のように見えます。しかし、目を凝らして見ると、木にかかった花瓶には小人の顔が見

見に行ってきました(ポスター)。16世紀ネーデルランド絵画の巨匠ピーテル・ブリューゲル1世の《バベルの塔》が24年ぶりに来日、ということでさっそく出かけて行った次第です。会場に入るとまず、ボイマンス美術館所蔵の15世紀の聖人像や15~16世紀初めにかけてのネーデルランドの聖人画や版画が展示されていました。聖人画としては、《聖カタリナ》(右図)の枝葉の刺繍の入った衣装がものすこぐ精密で驚きました。また、ヒエロニムス・ボスの2点の絵画《聖クリストフォロス》(左下図)と《放浪者(行商人)》も来ていました。《聖クリストフォロス》は、先日「ベルギー 奇想の系譜」展におけるマンデインの絵と良く似ていますが、ボスのは幼いイエス・キリストを背におぶったクリストフォロスが中央に描かれていて、キリストが異常に小さく描かれている以外は、一見、現実世界のように見えます。しかし、目を凝らして見ると、木にかかった花瓶には小人の顔が見 え、花瓶の壊れた部分に梯子がかけられて小人たちの家となっています。後景の川沿いには熊を吊るす男、向こう岸の家にはモンスターが顔を見せている、という奇想の絵画となっています。そした、やはり圧巻は《バベルの塔》で、肉眼ではほとんど見えませんが、3ミリ程度の人物が無数に描かれ(1400人いるとか)、漆喰を上げ下げしている様子(漆喰がかかって真っ白になった人物)や、レンガの赤い色(下には落ちたレンガのかけらが散らばっている)や、一番上には起重機が見えます。さらにそれぞれの階の窓の作りが違っていて、何世紀もかけて建築しているのがわかる仕組みとなっています。右下には港に集まる船、左下には農場が拡がり、地平線まで見渡す風景にそびえたつ巨塔、という大きなスケールの絵画となっていますが、実際の絵はそれほど大きくなく(もう一枚の絵の方が大きい)、双眼鏡を持ってこなかったことを残念に思いました(用意のいい人は双眼鏡でじっくり眺めていました)。ずっと目を凝らして見ていたので、少し目が疲れてしまいました。

え、花瓶の壊れた部分に梯子がかけられて小人たちの家となっています。後景の川沿いには熊を吊るす男、向こう岸の家にはモンスターが顔を見せている、という奇想の絵画となっています。そした、やはり圧巻は《バベルの塔》で、肉眼ではほとんど見えませんが、3ミリ程度の人物が無数に描かれ(1400人いるとか)、漆喰を上げ下げしている様子(漆喰がかかって真っ白になった人物)や、レンガの赤い色(下には落ちたレンガのかけらが散らばっている)や、一番上には起重機が見えます。さらにそれぞれの階の窓の作りが違っていて、何世紀もかけて建築しているのがわかる仕組みとなっています。右下には港に集まる船、左下には農場が拡がり、地平線まで見渡す風景にそびえたつ巨塔、という大きなスケールの絵画となっていますが、実際の絵はそれほど大きくなく(もう一枚の絵の方が大きい)、双眼鏡を持ってこなかったことを残念に思いました(用意のいい人は双眼鏡でじっくり眺めていました)。ずっと目を凝らして見ていたので、少し目が疲れてしまいました。

ランチは近くのイタリアレストランQuintoCantoで取りました。お 昼は一つのコースのみでしたが、非常に凝った料理が懐石のように一品は少しの量ですが品数の多いメニューとなって

昼は一つのコースのみでしたが、非常に凝った料理が懐石のように一品は少しの量ですが品数の多いメニューとなって いました。まず「竹炭のビニエ フォアグラとレモンのマルメッラータ」(写真左)。ビニエは「小さなシュー」のことで、シューの中にフォアグラとレモンのマーマレードを和えたものが詰められていて、1個、つまみました。オードヴルは「鴨のテリーヌとアメリカンチェリー」(写真右:下に見えるピンク色のものは「アルケルメスのヌーボラ」、上に焦がしチュイール、緑のオゼイユが載っ

いました。まず「竹炭のビニエ フォアグラとレモンのマルメッラータ」(写真左)。ビニエは「小さなシュー」のことで、シューの中にフォアグラとレモンのマーマレードを和えたものが詰められていて、1個、つまみました。オードヴルは「鴨のテリーヌとアメリカンチェリー」(写真右:下に見えるピンク色のものは「アルケルメスのヌーボラ」、上に焦がしチュイール、緑のオゼイユが載っ ています)「エイのムニエルとブロッコリーのインサラータ」

ています)「エイのムニエルとブロッコリーのインサラータ」 (写真左)は、ムニエルの上にムール貝とグリーンオリーヴのタルタル、あさりのブロードのブールブラウンソースがかかっています。「トリアンゴリ イワシとフィノキエットのリピエノ」は、三角形のパスタの中にイワシとウイキョウが詰められたもの。ソースはグレープフルーツとサフラン。「海老とリードヴァ ゴルゴンゾーラ」(写真右)は大きめの金属のスプーンに海老のジェラート、リードヴォ、ゴルゴンゾー

(写真左)は、ムニエルの上にムール貝とグリーンオリーヴのタルタル、あさりのブロードのブールブラウンソースがかかっています。「トリアンゴリ イワシとフィノキエットのリピエノ」は、三角形のパスタの中にイワシとウイキョウが詰められたもの。ソースはグレープフルーツとサフラン。「海老とリードヴァ ゴルゴンゾーラ」(写真右)は大きめの金属のスプーンに海老のジェラート、リードヴォ、ゴルゴンゾー ラチーズが載っていて、一口で食べると下に敷いているアーモンドのサクサク感が何とも言えないおいしさで

ラチーズが載っていて、一口で食べると下に敷いているアーモンドのサクサク感が何とも言えないおいしさで した。「ストリケッティ 鳥取和牛のラグ―ソースカラブリア風」は、ラザニアに少し似た味でした。メインは「仔羊のストゥファート カルチョーフィとメントゥッチャ」(写真左)。仔羊肉を水なしで一昼夜ズッキーニ、メントッゥチャと一緒に煮込んだもので、ペコリーノチーズの泡が載っています。柔らかくておいしい肉でしたが、少し羊独特の匂いが気になりました。パスタはトマトソースの「サルサ ポモドーロ」、デザート(写真右)はシチリアの揚げ菓子にピスタッチオのジェラート。どれも非常に凝った、洗練された料理でお皿も素晴らしく(一部、タイルを使ったお皿もありました)、サービスも行き届いていました。

した。「ストリケッティ 鳥取和牛のラグ―ソースカラブリア風」は、ラザニアに少し似た味でした。メインは「仔羊のストゥファート カルチョーフィとメントゥッチャ」(写真左)。仔羊肉を水なしで一昼夜ズッキーニ、メントッゥチャと一緒に煮込んだもので、ペコリーノチーズの泡が載っています。柔らかくておいしい肉でしたが、少し羊独特の匂いが気になりました。パスタはトマトソースの「サルサ ポモドーロ」、デザート(写真右)はシチリアの揚げ菓子にピスタッチオのジェラート。どれも非常に凝った、洗練された料理でお皿も素晴らしく(一部、タイルを使ったお皿もありました)、サービスも行き届いていました。

先日、恒例の井上舞の「舞さらへ」を見に行ってきました。

先日、恒例の井上舞の「舞さらへ」を見に行ってきました。 今回は歌舞練場の一角、「ギオンコーナー」の会場でありましたが、歌舞練場の前には草間彌生さんのかぼちゃ(写真左)が設置されていて、古い伝統的な建物とも微妙にマッチングしていました。花見小路沿いの店はすべて暖簾がかかっていて提灯がぶら下げられた和風建築で統一されていますが、その一角にエルメスが旗艦店を出しています。店内は色とりどりの革の布が柱に張り巡らされ、修

今回は歌舞練場の一角、「ギオンコーナー」の会場でありましたが、歌舞練場の前には草間彌生さんのかぼちゃ(写真左)が設置されていて、古い伝統的な建物とも微妙にマッチングしていました。花見小路沿いの店はすべて暖簾がかかっていて提灯がぶら下げられた和風建築で統一されていますが、その一角にエルメスが旗艦店を出しています。店内は色とりどりの革の布が柱に張り巡らされ、修 理の実演も行っていました(写真右)。和と洋がうまくマッチングしているもう一つの

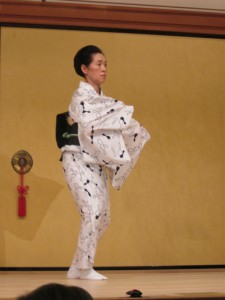

理の実演も行っていました(写真右)。和と洋がうまくマッチングしているもう一つの 例と言えるでしょう。同僚の今回の舞は「都島」(写真)。一つ一つの足さばき、腰の動きが洗練されていて見ていてうっとりします。足袋はオーダーするそうで、自分の足にぴったりあった足袋でないと動きも違ってくるのだと思います。今年は瓢箪柄の浴衣で、帯は元芸妓さんの帯を借りたそうで、なかなかいい帯でした。

例と言えるでしょう。同僚の今回の舞は「都島」(写真)。一つ一つの足さばき、腰の動きが洗練されていて見ていてうっとりします。足袋はオーダーするそうで、自分の足にぴったりあった足袋でないと動きも違ってくるのだと思います。今年は瓢箪柄の浴衣で、帯は元芸妓さんの帯を借りたそうで、なかなかいい帯でした。

夕食は歌舞練場の向いにあるフレンチレストラン「萬養軒」で取りました。萬養軒は明治37年の創業だそうで、皇室やエリザベス女王、故ダイアナ元妃もお食事をされた由緒あるお店です。お茶屋を改造してレストランにしたそうで、正面は町屋風となっています。

夕食は歌舞練場の向いにあるフレンチレストラン「萬養軒」で取りました。萬養軒は明治37年の創業だそうで、皇室やエリザベス女王、故ダイアナ元妃もお食事をされた由緒あるお店です。お茶屋を改造してレストランにしたそうで、正面は町屋風となっています。 コース料理、まずはアミューズとして「とうもろこしのジュレ」が出た後、「香草風味のウナギのオーブン焼き」(写真中央)。リゾットの上にウナギが載っていて全く臭みのないおいしいウナギで

コース料理、まずはアミューズとして「とうもろこしのジュレ」が出た後、「香草風味のウナギのオーブン焼き」(写真中央)。リゾットの上にウナギが載っていて全く臭みのないおいしいウナギで した。次に「海の幸と夏野菜の冷たいスープ仕立て」(写真右)。まさにウニやアワビなど海の幸が入っていて、見た目も涼しげですっきりした

した。次に「海の幸と夏野菜の冷たいスープ仕立て」(写真右)。まさにウニやアワビなど海の幸が入っていて、見た目も涼しげですっきりした 味のスープでした。「鮎とポテトのコンフィ、サバイヨンソース、キャビア添え」(写真左上)は稚鮎を揚げたもので、頭から尻尾まですべて食べられる、というもの。スープはヴィシソワーズ・スープ、メインは「オマール海老のポワレ ケイパー風味」(写真右上)と「特選牛フィレ肉のステーキ、トリュフ風味」(写真左)。どちらも素材がいいだけで

味のスープでした。「鮎とポテトのコンフィ、サバイヨンソース、キャビア添え」(写真左上)は稚鮎を揚げたもので、頭から尻尾まですべて食べられる、というもの。スープはヴィシソワーズ・スープ、メインは「オマール海老のポワレ ケイパー風味」(写真右上)と「特選牛フィレ肉のステーキ、トリュフ風味」(写真左)。どちらも素材がいいだけで はなく、ソースが絶妙な味わいでした。チーズが少し出た後、デザートは「夕張メロンのスープにライチのジュレとヴァニラアイスクリーム」、コーヒーと小菓子(小さなマカロンなど)で、すっかり満腹となりました。日本的な素材も使いながら、オーソドックスなフランス料理でした。暑い一日でしたが、楽しい会話とおいしい食事のひと時を満喫できました。

はなく、ソースが絶妙な味わいでした。チーズが少し出た後、デザートは「夕張メロンのスープにライチのジュレとヴァニラアイスクリーム」、コーヒーと小菓子(小さなマカロンなど)で、すっかり満腹となりました。日本的な素材も使いながら、オーソドックスなフランス料理でした。暑い一日でしたが、楽しい会話とおいしい食事のひと時を満喫できました。

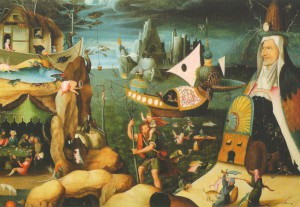

学会で上京した折に、二つの美術展を見てきました。一つはBunkamuraのミュージアムでの「ベルギー奇想の系譜」展と、もう一つは国立西洋美術館での「アルチンボルド展」。どちらも「奇想の系譜」と言えるでしょう。「ベルギー奇想の系譜」展(ポスター)では、第1章がボス派やブリューゲルなど15~16世紀フランドル画、第2章が19世紀末~20世紀初頭のベルギー象徴派・表現主義の絵画、彫像を集めたものとなっていました。何と言ってもポスターにもなっているヒエロニムス・ボス工房の《トゥルヌグダルスの幻影》(右図)が奇想のフランドル絵画の代表と言えるでしょう。放蕩の騎士トゥルヌグダルス(左下で眠っている男―後ろに守護天使が控えている)が夢を見て、地獄と天国に導かれ、異界巡りをする話で、地獄での「7つの大罪」を犯した者への懲罰を目撃して悔い改める話に基づいたものです。眠っている騎士の頭上にいるのが7つの大罪の一つ、「嫉妬」を表し

学会で上京した折に、二つの美術展を見てきました。一つはBunkamuraのミュージアムでの「ベルギー奇想の系譜」展と、もう一つは国立西洋美術館での「アルチンボルド展」。どちらも「奇想の系譜」と言えるでしょう。「ベルギー奇想の系譜」展(ポスター)では、第1章がボス派やブリューゲルなど15~16世紀フランドル画、第2章が19世紀末~20世紀初頭のベルギー象徴派・表現主義の絵画、彫像を集めたものとなっていました。何と言ってもポスターにもなっているヒエロニムス・ボス工房の《トゥルヌグダルスの幻影》(右図)が奇想のフランドル絵画の代表と言えるでしょう。放蕩の騎士トゥルヌグダルス(左下で眠っている男―後ろに守護天使が控えている)が夢を見て、地獄と天国に導かれ、異界巡りをする話で、地獄での「7つの大罪」を犯した者への懲罰を目撃して悔い改める話に基づいたものです。眠っている騎士の頭上にいるのが7つの大罪の一つ、「嫉妬」を表し 「蛇に誘惑され、犬に食べられるアダムとエヴァ」、その上の丘の上に座る若い女性に鏡を見せる死者の仮面の怪物は「傲慢」を象徴しています。右上のベッドに横たわる女性は「怠惰」を表し、その寝床に様々な怪物が襲いかかっています。その下の円筒の中の左側が「大食」の罪を犯した者で、無理やり大量の酒を飲まされています。その横が「激怒」で、激昂した兵士に剣で背中を刺されています。画面中央の桶には大きな顔の男の鼻から金貨が降っていますが、そこで溺れているのが「貪欲」の罪を犯

「蛇に誘惑され、犬に食べられるアダムとエヴァ」、その上の丘の上に座る若い女性に鏡を見せる死者の仮面の怪物は「傲慢」を象徴しています。右上のベッドに横たわる女性は「怠惰」を表し、その寝床に様々な怪物が襲いかかっています。その下の円筒の中の左側が「大食」の罪を犯した者で、無理やり大量の酒を飲まされています。その横が「激怒」で、激昂した兵士に剣で背中を刺されています。画面中央の桶には大きな顔の男の鼻から金貨が降っていますが、そこで溺れているのが「貪欲」の罪を犯 した修道士と修道女。桶の手前にいる、サイコロに腰かけた男は「邪淫」の罪を犯した者で、サイコロは賭け事を表し、魔物に腹を刺されています。後景にも火の海となった町が描かれ、大勢の人が血の池で溺れているなど、凄惨な場面が描かれているわけですが、怪物の表情はどこかユーモラス(らっぱを吹いている怪物や、右下の女性を背中に乗せた小さな恐竜のような動物など)で、あまり怖さは感じられません。むしろ、その精緻な描写に感動を覚えるほどです。その他にもヤン・マンデインの《聖クリストフォロス》(右図)も面白かったです。キリストを背負って川を渡るクリストフォロス(渡っているうちに背中のキリストが重くなっていきますが、それはキリストが人類の罪を背負っているため)が中央に描かれ、右には巨大な修道女の館(娼婦の館)、左には賭けごとをしている者たちが配され、小さな怪物たちが散在している、という奇妙なものです。聖人伝説を描いていながら奇妙なファンタジーの世界に変容しているのが何とも不思議な感じです。第2章の19世紀末からの絵としてはフェリシアン・ロップスの《娼婦政治家》(豚を散歩させる、眼隠しをした裸の女)や、ジャン・デルヴァルの《レテ河の水を飲むダンテ》(左下図)が印象に残りました。ベアトリーチェを見捨てたことへの罪の呵責で苦しむダンテが、忘却の女神レテから、すべてを忘却できるとされる水を飲ませてもらう場面を描いたもので、ダンテは右手に純潔の印、百合の花を女神に差し出しています。淡い色調の幻想的な光景となっています。

した修道士と修道女。桶の手前にいる、サイコロに腰かけた男は「邪淫」の罪を犯した者で、サイコロは賭け事を表し、魔物に腹を刺されています。後景にも火の海となった町が描かれ、大勢の人が血の池で溺れているなど、凄惨な場面が描かれているわけですが、怪物の表情はどこかユーモラス(らっぱを吹いている怪物や、右下の女性を背中に乗せた小さな恐竜のような動物など)で、あまり怖さは感じられません。むしろ、その精緻な描写に感動を覚えるほどです。その他にもヤン・マンデインの《聖クリストフォロス》(右図)も面白かったです。キリストを背負って川を渡るクリストフォロス(渡っているうちに背中のキリストが重くなっていきますが、それはキリストが人類の罪を背負っているため)が中央に描かれ、右には巨大な修道女の館(娼婦の館)、左には賭けごとをしている者たちが配され、小さな怪物たちが散在している、という奇妙なものです。聖人伝説を描いていながら奇妙なファンタジーの世界に変容しているのが何とも不思議な感じです。第2章の19世紀末からの絵としてはフェリシアン・ロップスの《娼婦政治家》(豚を散歩させる、眼隠しをした裸の女)や、ジャン・デルヴァルの《レテ河の水を飲むダンテ》(左下図)が印象に残りました。ベアトリーチェを見捨てたことへの罪の呵責で苦しむダンテが、忘却の女神レテから、すべてを忘却できるとされる水を飲ませてもらう場面を描いたもので、ダンテは右手に純潔の印、百合の花を女神に差し出しています。淡い色調の幻想的な光景となっています。

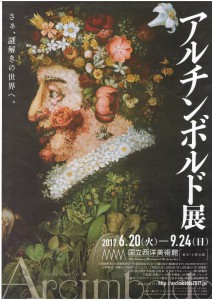

もう一つの「アルチンボルド展」(ポスター)は、何と言っ

もう一つの「アルチンボルド展」(ポスター)は、何と言っ ても神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世に捧げた肖像画(春夏秋冬の連作《四季》と、水、大気、火、大地の《四大元素》の肖像画シリーズ。アルチンボルドの生きた16世紀は、新大陸発見や喜望峰回りの航路の発見を経て、世界各地のモノや情報がもたらされ、宮廷にはこれらの自然の驚異を収集した「驚異の部屋」(博物館の前身)が出現しました。アルチンボルドの絵もこうした時代の風潮を反映したものと言えるでしょう。ポスターの絵は《春》で、春に咲く様々な花や植物を寄せ集めたものです。《大地》(右図)はライオンや象、羊、猿、鹿、イノシシなど様々な動物が画面に見出せます。《大気》(左下図)では、ハプスブルク家を象徴する鷲と孔雀が前面に描きだされています。頭の鳥は

ても神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世に捧げた肖像画(春夏秋冬の連作《四季》と、水、大気、火、大地の《四大元素》の肖像画シリーズ。アルチンボルドの生きた16世紀は、新大陸発見や喜望峰回りの航路の発見を経て、世界各地のモノや情報がもたらされ、宮廷にはこれらの自然の驚異を収集した「驚異の部屋」(博物館の前身)が出現しました。アルチンボルドの絵もこうした時代の風潮を反映したものと言えるでしょう。ポスターの絵は《春》で、春に咲く様々な花や植物を寄せ集めたものです。《大地》(右図)はライオンや象、羊、猿、鹿、イノシシなど様々な動物が画面に見出せます。《大気》(左下図)では、ハプスブルク家を象徴する鷲と孔雀が前面に描きだされています。頭の鳥は 数えきれないほどで、観察眼の鋭さに驚きの念を禁じ得ません。《四季》と《四大元素》のなかで、季節の産物や世界中の

数えきれないほどで、観察眼の鋭さに驚きの念を禁じ得ません。《四季》と《四大元素》のなかで、季節の産物や世界中の 動物を寄せ集めることで、「時(四季)と世界(四大元素)を統べるハプスブルク家の皇帝を称揚」しているそうです。しかし、こうした政治的背景を知らなくても、自然の様々なモノを集めた絵は一種の判じ絵として面白く(北斎の浮世絵にもあったような)、会場には多くの子どもたちが見に来ていて、絵を指さしながら隠れている動物を楽しそうに探していました。もう一つ面白かったのが、上下さかさまにすると違った光景が展開する絵画で、その一つが《庭師/野菜》(右下図)でした。どちらの会場もかなり混雑していましたが、大いに楽しめた美術展でした。

動物を寄せ集めることで、「時(四季)と世界(四大元素)を統べるハプスブルク家の皇帝を称揚」しているそうです。しかし、こうした政治的背景を知らなくても、自然の様々なモノを集めた絵は一種の判じ絵として面白く(北斎の浮世絵にもあったような)、会場には多くの子どもたちが見に来ていて、絵を指さしながら隠れている動物を楽しそうに探していました。もう一つ面白かったのが、上下さかさまにすると違った光景が展開する絵画で、その一つが《庭師/野菜》(右下図)でした。どちらの会場もかなり混雑していましたが、大いに楽しめた美術展でした。

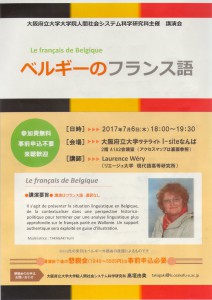

ベルギーのリエージュ大学教授 Laurence Wéry教授が府大に視察に来られました。リエージュ大学とは学術交流協定を結び、来年以降、リエージュ大学の学生さんとの交流が始まる予定です。それに先立ち、日本におけるフランス語教育がどのようなものか知るために、本学におけるフランス語の授業を見学に来られました。私の担当する授業(1回生の文法の授業)にも来られて自己紹介されましたが、ベルギーと言えばチョコレート(ゴディバやレオニダスなどは日本でも有名)、ビール(村ごとに特産のビールを醸造していて900種類以上のビールがあるそうです)、漫画は「タンタンの冒険」で、そのあたりは知っている学生もいました。言語は複雑で、北の地域がオランダ語から派生したフランドル語圏(アニメで有名な「フランダースの犬」はフランドル地方のアントワープが舞台となっています)、南がフランス語圏、東に小さな領域ですがドイツ語圏と3つの言語が交錯しています。しかも、ブリュッセルは北のフランドル語圏に属していながらフランス語圏。したがって、ブリュッセルは国の首都であり、同時にフランドル語圏の首都とフランス語圏の首都で、EUの首都も兼ねるという4つの首都になっています。現在は北の工業地帯が栄え、南のフランス語圏との格差は大きくなるばかりのようです(失業率も北が5%、南が10%。テロリストの温床とも言われる移民地区を持つブリュッセルの失業率は18%に上るとか)。

ベルギーのリエージュ大学教授 Laurence Wéry教授が府大に視察に来られました。リエージュ大学とは学術交流協定を結び、来年以降、リエージュ大学の学生さんとの交流が始まる予定です。それに先立ち、日本におけるフランス語教育がどのようなものか知るために、本学におけるフランス語の授業を見学に来られました。私の担当する授業(1回生の文法の授業)にも来られて自己紹介されましたが、ベルギーと言えばチョコレート(ゴディバやレオニダスなどは日本でも有名)、ビール(村ごとに特産のビールを醸造していて900種類以上のビールがあるそうです)、漫画は「タンタンの冒険」で、そのあたりは知っている学生もいました。言語は複雑で、北の地域がオランダ語から派生したフランドル語圏(アニメで有名な「フランダースの犬」はフランドル地方のアントワープが舞台となっています)、南がフランス語圏、東に小さな領域ですがドイツ語圏と3つの言語が交錯しています。しかも、ブリュッセルは北のフランドル語圏に属していながらフランス語圏。したがって、ブリュッセルは国の首都であり、同時にフランドル語圏の首都とフランス語圏の首都で、EUの首都も兼ねるという4つの首都になっています。現在は北の工業地帯が栄え、南のフランス語圏との格差は大きくなるばかりのようです(失業率も北が5%、南が10%。テロリストの温床とも言われる移民地区を持つブリュッセルの失業率は18%に上るとか)。

Wéry先生の「ベルギーのフランス語」(ポスター)についての講演にも参加しました。先生によると、ベルギーのフランス語とフランスのフランス語との違いは3つの要因―①古いフランス語を守っている。例:90をquatre-vingt-dix ではなくnonanteと呼ぶなど。②ドイツ語の影響。例:市長(maire)をドイツ語風にbourmestreと言う。③フランドル(オランダ語)の影響―によるそうです。また、フランス語で「知事」という意味のpréfetはベルギーでは「校長先生」を意味し、「高校」という意味のフランス語lycéeはベルギーでは「女子校」という意味になるとか、興味深いお話も伺いました。その上、フランスとは違い、カトリック系の学校も「私立」ではなく「公立」で宗教と政治の分離はなされていないとか。学校は二つのコースー聖書を学ぶ授業のあるカトリック系と宗教色のない、またはイスラム教など他の教義を学ぶコース―に分かれ、学生がどちらかを選択するそうです。そのあたりは、政教分離(laïcisation)が原則で学校など公的な場所ではイスラム教のヴェール着用禁止のフランスとは全く違うベルギーの特色が垣間見られました。EU圏の大学生は母語ではない言語を話す他のEU圏の国に必ず6か月~1年留学すること(エラスムス計画)が決められていて、リエージュ大学でも多くの外国人学生を迎えているそうです。今後、日本とベルギーの大学との若い人たちの交流が進むことを願っています。

国際シンポジウムの一環として、シャトー・ダルス(写真)へ行きました。このルネサンス様式の城はサンドの友人で医師のGustave Paetの所有で、サンドの小説の舞台ともなった場所です。ここで、サンドの息子モーリス・サンド展(パンフレット)が開催され、それを参加者揃って見に行きました。モーリスはドラクロワの弟子として画家修業をしましたが、ドラクロワのようなロマン主義的な絵画よりも、むしろ幻想的な絵の方が描きたかったようです(写真)。またはカリカチュアで、母親のサンドとその仲間たちのカリカチュ

国際シンポジウムの一環として、シャトー・ダルス(写真)へ行きました。このルネサンス様式の城はサンドの友人で医師のGustave Paetの所有で、サンドの小説の舞台ともなった場所です。ここで、サンドの息子モーリス・サンド展(パンフレット)が開催され、それを参加者揃って見に行きました。モーリスはドラクロワの弟子として画家修業をしましたが、ドラクロワのようなロマン主義的な絵画よりも、むしろ幻想的な絵の方が描きたかったようです(写真)。またはカリカチュアで、母親のサンドとその仲間たちのカリカチュ

アを多く描いています

アを多く描いています (写真)。また、マリオネット作製(写真左下)にも情熱を注ぎ、イタリアのコメディア・デラルテの役者たち

(写真)。また、マリオネット作製(写真左下)にも情熱を注ぎ、イタリアのコメディア・デラルテの役者たち (写真右下:イラストはモーリス )を扱った Masques et bouffons という

(写真右下:イラストはモーリス )を扱った Masques et bouffons という 本も出版しています(序文は母親のサンド)。ジョルジュ・サンドは2人の子どものうち、息子のモーリスは溺愛し、モーリスもかなりのマザコンでしたが、娘のソランジュの方は母親に反発し、サンドがショパンと別れたのもショパンがソランジュの味方をした、というのが一因となっています。モーリスの絵の才能はそれほどではなかったようで、母親のサンドが全集を出す時に出版者に息子の挿絵を全面的に使いたいと強く要望したにも関わらず、他の挿絵画家との共作という形に収まりました。この点ではサンドも親馬鹿な面を見せています。朝、1時間余り展覧会を見た後、シャトーのホールでシンポジウムが午前、午後と行われ、6時過ぎに閉会となりました。2年後のシンポジウムはスイスのローザンヌ大学で開かれるそうです。

本も出版しています(序文は母親のサンド)。ジョルジュ・サンドは2人の子どものうち、息子のモーリスは溺愛し、モーリスもかなりのマザコンでしたが、娘のソランジュの方は母親に反発し、サンドがショパンと別れたのもショパンがソランジュの味方をした、というのが一因となっています。モーリスの絵の才能はそれほどではなかったようで、母親のサンドが全集を出す時に出版者に息子の挿絵を全面的に使いたいと強く要望したにも関わらず、他の挿絵画家との共作という形に収まりました。この点ではサンドも親馬鹿な面を見せています。朝、1時間余り展覧会を見た後、シャトーのホールでシンポジウムが午前、午後と行われ、6時過ぎに閉会となりました。2年後のシンポジウムはスイスのローザンヌ大学で開かれるそうです。