本文(PDFファイル)

本文(PDFファイル)

「男らしさ」とは?

| 開催日: | 2017年12月16日(土) |

| 場所 | 大阪府立大学 I-siteなんば |

| コーディネーター | 村田京子 |

2時~3時:

「19世紀フランス文学・絵画における両性具有的存在――「男らしさ」の観点から――」 村田京子(大阪府立大学教授)

3時15分~4時15分: 「19世紀における囚人たちの「男らしさ」――隠語、文学、医学書から――」 梅澤礼(富山大学准教授)

4時30分~5時: 講演者との質疑応答

《報告》師走の寒空にも関わらず、大勢の方が講演会に参加して頂きました。2時からまず、村田が19世紀における「男らしさ」の特徴を挙げた後、それを具現化した新古典主義の画家ダヴィッドの絵を見せ、家族より国家を優先する男たちの領域と、家庭生活や子どもの教育などを表す女たちの領域が画面を二分していることを示しました。ダヴィッドは《バラの死》という一見、「男らしさ」の範疇に入らない女性的な少年像を描いていますが、それも革命期には、「男らしさ」を表象していました。それは美術史家ヴィンケルマンの美学の影響によるもので、文学においてもヴィンケルマンの影響を大きく受けたのが、ラトゥシュ『フラゴレッタ』、バルザック『サラジーヌ』、ゴーチエ『モーパン嬢』などです。そこに描かれた両性具有的な男性像を取り上げ、分析した結果、両性具有的な存在の両義性(「怪物」とみなされる一方、「理想美」や男の理想像を表す)が明らかになりました。バルザックの『金色の眼の娘』の主人公も、男の理想像として捉えられています。このように19世紀前半では両性具有は楽観的で健全なイメージで現れますが、後半には悲観的で、不健全なイメージへと変貌します。その例として、ゾラ『獲物の分け前』のマクシム、女性作家ラシルドの『ヴィーナス氏』のジャック(男のジャックがヴィーナスに喩えられている)を取り上げ、分析しました。

《報告》師走の寒空にも関わらず、大勢の方が講演会に参加して頂きました。2時からまず、村田が19世紀における「男らしさ」の特徴を挙げた後、それを具現化した新古典主義の画家ダヴィッドの絵を見せ、家族より国家を優先する男たちの領域と、家庭生活や子どもの教育などを表す女たちの領域が画面を二分していることを示しました。ダヴィッドは《バラの死》という一見、「男らしさ」の範疇に入らない女性的な少年像を描いていますが、それも革命期には、「男らしさ」を表象していました。それは美術史家ヴィンケルマンの美学の影響によるもので、文学においてもヴィンケルマンの影響を大きく受けたのが、ラトゥシュ『フラゴレッタ』、バルザック『サラジーヌ』、ゴーチエ『モーパン嬢』などです。そこに描かれた両性具有的な男性像を取り上げ、分析した結果、両性具有的な存在の両義性(「怪物」とみなされる一方、「理想美」や男の理想像を表す)が明らかになりました。バルザックの『金色の眼の娘』の主人公も、男の理想像として捉えられています。このように19世紀前半では両性具有は楽観的で健全なイメージで現れますが、後半には悲観的で、不健全なイメージへと変貌します。その例として、ゾラ『獲物の分け前』のマクシム、女性作家ラシルドの『ヴィーナス氏』のジャック(男のジャックがヴィーナスに喩えられている)を取り上げ、分析しました。 次に梅澤礼先生が、「19世紀における囚人たちの男らしさ」について話をされました。まず、「囚人」の定義をした後、「囚人たちの男らしさ」は、日焼けして屈強な肉体であることを明らかにし、その例として、19世紀フランス文学に登場する代表的な囚人(バルザックのヴォートラン、ユゴーのジャン・ヴァルジャン)を挙げられました。監獄に入る時には弱々しかった若者が監獄を出る頃には「悪の道を進むための強靭な精神と肉体」を獲得する、という理由で「不正な男らしさ」と梅澤先生が名付けられているのが、興味深かったです。さらに囚人の同性愛にも言及され、「不正な男らしさ」を身につけていない少年が牢名主にレイプされ、「男らしさ」が逆に弱まっていくケースもあること、さらには「変質」の恐れがあること、また、囚人の自慰行為によっても「男らしさ」の危機が訪れることを明らかにされました。19世紀後半には植民地に囚人が送られて、彼らの獣性を土地の開墾に向けるべく、「不正な男らしさ」が利用された経緯の説明があり、納得。

次に梅澤礼先生が、「19世紀における囚人たちの男らしさ」について話をされました。まず、「囚人」の定義をした後、「囚人たちの男らしさ」は、日焼けして屈強な肉体であることを明らかにし、その例として、19世紀フランス文学に登場する代表的な囚人(バルザックのヴォートラン、ユゴーのジャン・ヴァルジャン)を挙げられました。監獄に入る時には弱々しかった若者が監獄を出る頃には「悪の道を進むための強靭な精神と肉体」を獲得する、という理由で「不正な男らしさ」と梅澤先生が名付けられているのが、興味深かったです。さらに囚人の同性愛にも言及され、「不正な男らしさ」を身につけていない少年が牢名主にレイプされ、「男らしさ」が逆に弱まっていくケースもあること、さらには「変質」の恐れがあること、また、囚人の自慰行為によっても「男らしさ」の危機が訪れることを明らかにされました。19世紀後半には植民地に囚人が送られて、彼らの獣性を土地の開墾に向けるべく、「不正な男らしさ」が利用された経緯の説明があり、納得。講演の後、当時の医学的言説や疑似科学(ガルの骨相学など)、啓蒙思想に関して、または絵画に関してなど、様々な視点からの質問が相次ぎ、意見交換が活発に行われ、盛会のうちに終わりました(参加者60名)。

| 開催日: | 2017年11月2日(木) |

| 場所 | 大阪府立大学A15棟2階中会議室 |

| コーディネーター | 村田京子 |

2時~3時: 大形徹 「馬王堆の『胎産書』」

3時10分~4時10分 河合眞澄「『女殺油地獄』の女性たち」

4時20分~5時 自由討論

《報告》秋晴れの気持ちの良い天候の下、ミニシンポジウムを滞りなく行うことができました。まず、大形先生(写真)が前漢時代の文献『胎産書』が馬王堆から出土された経過の説明がありました。こうした文献は、新たに出土、発見されるにつれ、これまでの解釈が一変する可能性があり、研究者としては大変な状況のようです。『胎産書』は文字通り、胎児の成長、胎教、胞衣(えな)の処理などに関することを記したもので、不思議なことに漢代の書物目録『漢書』には掲載されていないとか。お話の中で特に興味深かったのは、胎児の成長が五行思想に基づき、水⇒火⇒金(筋肉を作る)⇒木(骨を作る)⇒土(皮膚を作る)、さらに9ヶ月目で「石」(体毛)を作り、10ヶ月目で「魂」を入れる、というもの。また、胞衣をどの方角に埋めるかで、寿命を延ばすことができる、という占いのようなものも記載されていること(夫が胞衣を埋めにいくそうです)、さらに男の子を生み分けるには何を食べればいいのか、など今でも民間伝承にあるようなものもすでに載っているそうです。次に、

《報告》秋晴れの気持ちの良い天候の下、ミニシンポジウムを滞りなく行うことができました。まず、大形先生(写真)が前漢時代の文献『胎産書』が馬王堆から出土された経過の説明がありました。こうした文献は、新たに出土、発見されるにつれ、これまでの解釈が一変する可能性があり、研究者としては大変な状況のようです。『胎産書』は文字通り、胎児の成長、胎教、胞衣(えな)の処理などに関することを記したもので、不思議なことに漢代の書物目録『漢書』には掲載されていないとか。お話の中で特に興味深かったのは、胎児の成長が五行思想に基づき、水⇒火⇒金(筋肉を作る)⇒木(骨を作る)⇒土(皮膚を作る)、さらに9ヶ月目で「石」(体毛)を作り、10ヶ月目で「魂」を入れる、というもの。また、胞衣をどの方角に埋めるかで、寿命を延ばすことができる、という占いのようなものも記載されていること(夫が胞衣を埋めにいくそうです)、さらに男の子を生み分けるには何を食べればいいのか、など今でも民間伝承にあるようなものもすでに載っているそうです。次に、 河合先生(写真)は歌舞伎や人形浄瑠璃でしばしば演じられる『女殺油地獄』(近松門左衛門作)について、男の主人公、与兵衛を巡る女性に焦点を当てて話をされました。不良息子の与兵衛が借金の返済に困り、幼馴染のお吉(油屋の豊島屋の女房)に金を無心し、断られたために彼女を殺して金を奪って逃げる(最後は捕まる)、という場面。その時に二人が格闘して油まみれになった与兵衛がすてんと転ぶ場面(特に人形浄瑠璃では舞台の端から端まですべるのが醍醐味だとか)が有名だそうですが、何の咎もないのに無残に殺されるお吉に脚光が浴びないのは可愛そうな気がしました。これも当時の一種の女性蔑視(女性を低く扱う)と言えるのかもしれません。その他には夫の手前、息子を勘当したものの、こっそりお吉を通して息子に金を渡そうとする母親のお沢の親心もいかにも近松の世話物と言えるでしょう(母親だけではなく、奉公人上がりの継父が義理の息子に遠慮している様子、父親も勘当した息子にこっそりお金を渡そうとお吉のもとを訪れるなど、人情が描かれています)。お二人の話の後、活発な質疑応答が行われ、盛会のうちに終わりました(参加者45名)。

河合先生(写真)は歌舞伎や人形浄瑠璃でしばしば演じられる『女殺油地獄』(近松門左衛門作)について、男の主人公、与兵衛を巡る女性に焦点を当てて話をされました。不良息子の与兵衛が借金の返済に困り、幼馴染のお吉(油屋の豊島屋の女房)に金を無心し、断られたために彼女を殺して金を奪って逃げる(最後は捕まる)、という場面。その時に二人が格闘して油まみれになった与兵衛がすてんと転ぶ場面(特に人形浄瑠璃では舞台の端から端まですべるのが醍醐味だとか)が有名だそうですが、何の咎もないのに無残に殺されるお吉に脚光が浴びないのは可愛そうな気がしました。これも当時の一種の女性蔑視(女性を低く扱う)と言えるのかもしれません。その他には夫の手前、息子を勘当したものの、こっそりお吉を通して息子に金を渡そうとする母親のお沢の親心もいかにも近松の世話物と言えるでしょう(母親だけではなく、奉公人上がりの継父が義理の息子に遠慮している様子、父親も勘当した息子にこっそりお金を渡そうとお吉のもとを訪れるなど、人情が描かれています)。お二人の話の後、活発な質疑応答が行われ、盛会のうちに終わりました(参加者45名)。  先日、大阪中之島の国立国際美術館に「バベルの塔」展を

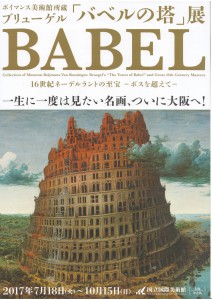

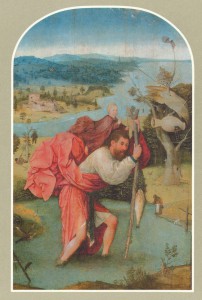

先日、大阪中之島の国立国際美術館に「バベルの塔」展を 見に行ってきました(ポスター)。16世紀ネーデルランド絵画の巨匠ピーテル・ブリューゲル1世の《バベルの塔》が24年ぶりに来日、ということでさっそく出かけて行った次第です。会場に入るとまず、ボイマンス美術館所蔵の15世紀の聖人像や15~16世紀初めにかけてのネーデルランドの聖人画や版画が展示されていました。聖人画としては、《聖カタリナ》(右図)の枝葉の刺繍の入った衣装がものすこぐ精密で驚きました。また、ヒエロニムス・ボスの2点の絵画《聖クリストフォロス》(左下図)と《放浪者(行商人)》も来ていました。《聖クリストフォロス》は、先日「ベルギー 奇想の系譜」展におけるマンデインの絵と良く似ていますが、ボスのは幼いイエス・キリストを背におぶったクリストフォロスが中央に描かれていて、キリストが異常に小さく描かれている以外は、一見、現実世界のように見えます。しかし、目を凝らして見ると、木にかかった花瓶には小人の顔が見

見に行ってきました(ポスター)。16世紀ネーデルランド絵画の巨匠ピーテル・ブリューゲル1世の《バベルの塔》が24年ぶりに来日、ということでさっそく出かけて行った次第です。会場に入るとまず、ボイマンス美術館所蔵の15世紀の聖人像や15~16世紀初めにかけてのネーデルランドの聖人画や版画が展示されていました。聖人画としては、《聖カタリナ》(右図)の枝葉の刺繍の入った衣装がものすこぐ精密で驚きました。また、ヒエロニムス・ボスの2点の絵画《聖クリストフォロス》(左下図)と《放浪者(行商人)》も来ていました。《聖クリストフォロス》は、先日「ベルギー 奇想の系譜」展におけるマンデインの絵と良く似ていますが、ボスのは幼いイエス・キリストを背におぶったクリストフォロスが中央に描かれていて、キリストが異常に小さく描かれている以外は、一見、現実世界のように見えます。しかし、目を凝らして見ると、木にかかった花瓶には小人の顔が見 え、花瓶の壊れた部分に梯子がかけられて小人たちの家となっています。後景の川沿いには熊を吊るす男、向こう岸の家にはモンスターが顔を見せている、という奇想の絵画となっています。そした、やはり圧巻は《バベルの塔》で、肉眼ではほとんど見えませんが、3ミリ程度の人物が無数に描かれ(1400人いるとか)、漆喰を上げ下げしている様子(漆喰がかかって真っ白になった人物)や、レンガの赤い色(下には落ちたレンガのかけらが散らばっている)や、一番上には起重機が見えます。さらにそれぞれの階の窓の作りが違っていて、何世紀もかけて建築しているのがわかる仕組みとなっています。右下には港に集まる船、左下には農場が拡がり、地平線まで見渡す風景にそびえたつ巨塔、という大きなスケールの絵画となっていますが、実際の絵はそれほど大きくなく(もう一枚の絵の方が大きい)、双眼鏡を持ってこなかったことを残念に思いました(用意のいい人は双眼鏡でじっくり眺めていました)。ずっと目を凝らして見ていたので、少し目が疲れてしまいました。

え、花瓶の壊れた部分に梯子がかけられて小人たちの家となっています。後景の川沿いには熊を吊るす男、向こう岸の家にはモンスターが顔を見せている、という奇想の絵画となっています。そした、やはり圧巻は《バベルの塔》で、肉眼ではほとんど見えませんが、3ミリ程度の人物が無数に描かれ(1400人いるとか)、漆喰を上げ下げしている様子(漆喰がかかって真っ白になった人物)や、レンガの赤い色(下には落ちたレンガのかけらが散らばっている)や、一番上には起重機が見えます。さらにそれぞれの階の窓の作りが違っていて、何世紀もかけて建築しているのがわかる仕組みとなっています。右下には港に集まる船、左下には農場が拡がり、地平線まで見渡す風景にそびえたつ巨塔、という大きなスケールの絵画となっていますが、実際の絵はそれほど大きくなく(もう一枚の絵の方が大きい)、双眼鏡を持ってこなかったことを残念に思いました(用意のいい人は双眼鏡でじっくり眺めていました)。ずっと目を凝らして見ていたので、少し目が疲れてしまいました。

ランチは近くのイタリアレストランQuintoCantoで取りました。お 昼は一つのコースのみでしたが、非常に凝った料理が懐石のように一品は少しの量ですが品数の多いメニューとなって

昼は一つのコースのみでしたが、非常に凝った料理が懐石のように一品は少しの量ですが品数の多いメニューとなって いました。まず「竹炭のビニエ フォアグラとレモンのマルメッラータ」(写真左)。ビニエは「小さなシュー」のことで、シューの中にフォアグラとレモンのマーマレードを和えたものが詰められていて、1個、つまみました。オードヴルは「鴨のテリーヌとアメリカンチェリー」(写真右:下に見えるピンク色のものは「アルケルメスのヌーボラ」、上に焦がしチュイール、緑のオゼイユが載っ

いました。まず「竹炭のビニエ フォアグラとレモンのマルメッラータ」(写真左)。ビニエは「小さなシュー」のことで、シューの中にフォアグラとレモンのマーマレードを和えたものが詰められていて、1個、つまみました。オードヴルは「鴨のテリーヌとアメリカンチェリー」(写真右:下に見えるピンク色のものは「アルケルメスのヌーボラ」、上に焦がしチュイール、緑のオゼイユが載っ ています)「エイのムニエルとブロッコリーのインサラータ」

ています)「エイのムニエルとブロッコリーのインサラータ」 (写真左)は、ムニエルの上にムール貝とグリーンオリーヴのタルタル、あさりのブロードのブールブラウンソースがかかっています。「トリアンゴリ イワシとフィノキエットのリピエノ」は、三角形のパスタの中にイワシとウイキョウが詰められたもの。ソースはグレープフルーツとサフラン。「海老とリードヴァ ゴルゴンゾーラ」(写真右)は大きめの金属のスプーンに海老のジェラート、リードヴォ、ゴルゴンゾー

(写真左)は、ムニエルの上にムール貝とグリーンオリーヴのタルタル、あさりのブロードのブールブラウンソースがかかっています。「トリアンゴリ イワシとフィノキエットのリピエノ」は、三角形のパスタの中にイワシとウイキョウが詰められたもの。ソースはグレープフルーツとサフラン。「海老とリードヴァ ゴルゴンゾーラ」(写真右)は大きめの金属のスプーンに海老のジェラート、リードヴォ、ゴルゴンゾー ラチーズが載っていて、一口で食べると下に敷いているアーモンドのサクサク感が何とも言えないおいしさで

ラチーズが載っていて、一口で食べると下に敷いているアーモンドのサクサク感が何とも言えないおいしさで した。「ストリケッティ 鳥取和牛のラグ―ソースカラブリア風」は、ラザニアに少し似た味でした。メインは「仔羊のストゥファート カルチョーフィとメントゥッチャ」(写真左)。仔羊肉を水なしで一昼夜ズッキーニ、メントッゥチャと一緒に煮込んだもので、ペコリーノチーズの泡が載っています。柔らかくておいしい肉でしたが、少し羊独特の匂いが気になりました。パスタはトマトソースの「サルサ ポモドーロ」、デザート(写真右)はシチリアの揚げ菓子にピスタッチオのジェラート。どれも非常に凝った、洗練された料理でお皿も素晴らしく(一部、タイルを使ったお皿もありました)、サービスも行き届いていました。

した。「ストリケッティ 鳥取和牛のラグ―ソースカラブリア風」は、ラザニアに少し似た味でした。メインは「仔羊のストゥファート カルチョーフィとメントゥッチャ」(写真左)。仔羊肉を水なしで一昼夜ズッキーニ、メントッゥチャと一緒に煮込んだもので、ペコリーノチーズの泡が載っています。柔らかくておいしい肉でしたが、少し羊独特の匂いが気になりました。パスタはトマトソースの「サルサ ポモドーロ」、デザート(写真右)はシチリアの揚げ菓子にピスタッチオのジェラート。どれも非常に凝った、洗練された料理でお皿も素晴らしく(一部、タイルを使ったお皿もありました)、サービスも行き届いていました。

奈良のミシュラン2つ星の懐石料理店「花垣」に食事に

奈良のミシュラン2つ星の懐石料理店「花垣」に食事に 行ってきました。住宅街の中にある一軒家で、一日2組しか取らないという店主の凝りようがすごいお店です。ここは4度目ですが、いつ行っても非常に凝った料理が美し

行ってきました。住宅街の中にある一軒家で、一日2組しか取らないという店主の凝りようがすごいお店です。ここは4度目ですが、いつ行っても非常に凝った料理が美し いお皿(店主の骨董趣味で毎回素晴らしい器が出てきます)に盛られて出てきます。今日はまず、かぶら蒸し(百合根に甘鯛、海老)から始まり、葛のとろりとした感覚にわさびがぴりっとして本当に絶品でした(写真左)。次は富田林の海老芋を揚げたも

いお皿(店主の骨董趣味で毎回素晴らしい器が出てきます)に盛られて出てきます。今日はまず、かぶら蒸し(百合根に甘鯛、海老)から始まり、葛のとろりとした感覚にわさびがぴりっとして本当に絶品でした(写真左)。次は富田林の海老芋を揚げたも の。その次が河豚の山椒焼きで店主自らが眼の前で焼いてくれました(写真右2枚)。河豚はてっさかてっちりでしか食べたことがなく、ぷりぷりした歯ごたえの身が今まで食べたことのない河豚体験となりました(河豚はさらに、最後に河豚飯となって出てきました)。お皿はすごくきれいな模様の九谷焼(なかなかモダンな柄です)。お造り

の。その次が河豚の山椒焼きで店主自らが眼の前で焼いてくれました(写真右2枚)。河豚はてっさかてっちりでしか食べたことがなく、ぷりぷりした歯ごたえの身が今まで食べたことのない河豚体験となりました(河豚はさらに、最後に河豚飯となって出てきました)。お皿はすごくきれいな模様の九谷焼(なかなかモダンな柄です)。お造り (写真左下)は鮪とぶり、鯛の昆布じめ、海老でしたが、ぶりが一見、牛肉に見えるほどの色合いで本当にとろけるような味でした。お吸い物は蟹しんじょう(写真右下)。卵を使わず魚のすり身でまとめているとか。お出汁が薄味なのですが、何ともこくのある味でお腹に優しい味に仕上がっていました。上に載っている小さなかぶらは、葉、茎の部分をわりばしで止めて鍋の上に出し、まず硬い蕪の実から茹で、この小さな実も皮を剥いているそうです(ものすごい細かい作業に唖然!)あと、尾崎牛と北海道の牡蠣に、茄子、レンコン、牛蒡などの付け合わせ。デザートは洋梨、無花果のコンポートにロゼワインソースがかかったものと、コーヒー風味

(写真左下)は鮪とぶり、鯛の昆布じめ、海老でしたが、ぶりが一見、牛肉に見えるほどの色合いで本当にとろけるような味でした。お吸い物は蟹しんじょう(写真右下)。卵を使わず魚のすり身でまとめているとか。お出汁が薄味なのですが、何ともこくのある味でお腹に優しい味に仕上がっていました。上に載っている小さなかぶらは、葉、茎の部分をわりばしで止めて鍋の上に出し、まず硬い蕪の実から茹で、この小さな実も皮を剥いているそうです(ものすごい細かい作業に唖然!)あと、尾崎牛と北海道の牡蠣に、茄子、レンコン、牛蒡などの付け合わせ。デザートは洋梨、無花果のコンポートにロゼワインソースがかかったものと、コーヒー風味 のブランマンジェ(写真)。ブラマンジェは本当に滑らかな食感でおいしかったです。河豚飯は土鍋で炊いたもので、残りは後でおむすびにしてお土産に頂きました。至福のひと時を過ごすことができました。

のブランマンジェ(写真)。ブラマンジェは本当に滑らかな食感でおいしかったです。河豚飯は土鍋で炊いたもので、残りは後でおむすびにしてお土産に頂きました。至福のひと時を過ごすことができました。

「文学、モード、ジェンダー」

| 開催日: | 2016年10月8日(土) |

| 場所 | 大阪府立大学 I-siteなんば 2階C2 C3 |

| コーディネーター | 村田京子 |

2時~3時:

「『服飾小説』としてのゾラ『獲物の分け前』―モード、絵画、ジェンダー」 村田京子(大阪府立大学教授)

3時15分~4時15分:

「プルースト『失われた時を求めて』―モードから見る三人のヒロインたち―」 長谷川富子(神戸海星女子学院大学名誉教授)

4時30分~5時 : 講演者との質疑応答

《報告》10月にしては蒸し暑いほどの天気でしたが、60名を越す方々が講演会に参加して下さいました。まず、村田(写真左)がゾラの『獲物の分け前』を「服飾小説」とみなし、女主人公ルネを中心に、衣装と人物の関係をジェンダーの視点から分析し、以下の4点を明らかにしました。①ルネと「パリ人形」との関連:当時、大量生産された「パリ人形」(写真右)は大人のファッションの正確なレプリカであり、

《報告》10月にしては蒸し暑いほどの天気でしたが、60名を越す方々が講演会に参加して下さいました。まず、村田(写真左)がゾラの『獲物の分け前』を「服飾小説」とみなし、女主人公ルネを中心に、衣装と人物の関係をジェンダーの視点から分析し、以下の4点を明らかにしました。①ルネと「パリ人形」との関連:当時、大量生産された「パリ人形」(写真右)は大人のファッションの正確なレプリカであり、 「パリ人形」と呼ばれるルネはまさに「着せ替え人形」のように描かれている。また、ゾラが擁護する印象派のモネの《庭の女たち》における女性像とルネには共通点―ファッションプレートのような人物像、「装飾的で消極的な特徴を持つ社会的ステイタスの象徴」であること、上流階級を象徴する「鮮やかな白」の衣装を纏っていること―がある。②ウージェニー皇后とルネとの類似:ファッション・リーダーとして過剰な装飾の高価な衣装を好んだこと。また、ゾラの小説では「芸術家」を標榜するウォルムス(皇后の仕立屋でオートクチュールの祖ウォルトがモデル)によって、仕立屋と顧客の主客が転倒し、ルネは服を着る「主体」から「芸術家」の手になる「作品」に変容している。③「操り人形」としてのルネ:ルネは夫のサカールにとっては「顕示的消費」の対象であり、一種の「金融資産」とみなされ、義理の兄ルーゴンには「政治的身体」として利用され、次第に彼らに都合の良い衣装―「裸体」を浮き彫りにする衣装―を纏うようになる。④ルネの私的空間である小サロン、寝室、化粧室が「服飾用語」で描写されている。こうした部屋が温室も含めてルネの身体と密接に関わり、ルネの身体は部屋に組み込まれている(ホイッスラー、シャプラン、ギュスターヴ・モローの絵画との関連にも言及)。こうした分析から浮かび上がってくるのは第二帝政社会における「女の身体のモノ化」でありました。

「パリ人形」と呼ばれるルネはまさに「着せ替え人形」のように描かれている。また、ゾラが擁護する印象派のモネの《庭の女たち》における女性像とルネには共通点―ファッションプレートのような人物像、「装飾的で消極的な特徴を持つ社会的ステイタスの象徴」であること、上流階級を象徴する「鮮やかな白」の衣装を纏っていること―がある。②ウージェニー皇后とルネとの類似:ファッション・リーダーとして過剰な装飾の高価な衣装を好んだこと。また、ゾラの小説では「芸術家」を標榜するウォルムス(皇后の仕立屋でオートクチュールの祖ウォルトがモデル)によって、仕立屋と顧客の主客が転倒し、ルネは服を着る「主体」から「芸術家」の手になる「作品」に変容している。③「操り人形」としてのルネ:ルネは夫のサカールにとっては「顕示的消費」の対象であり、一種の「金融資産」とみなされ、義理の兄ルーゴンには「政治的身体」として利用され、次第に彼らに都合の良い衣装―「裸体」を浮き彫りにする衣装―を纏うようになる。④ルネの私的空間である小サロン、寝室、化粧室が「服飾用語」で描写されている。こうした部屋が温室も含めてルネの身体と密接に関わり、ルネの身体は部屋に組み込まれている(ホイッスラー、シャプラン、ギュスターヴ・モローの絵画との関連にも言及)。こうした分析から浮かび上がってくるのは第二帝政社会における「女の身体のモノ化」でありました。 次に長谷川先生(写真)がプルーストの大長編小説『失われた時を求めて』に登場する三人のヒロインたちに焦点をあて、第三共和政から第一次大戦までのベル・エポックの時代におけるモードの移り変わりと関連づけて人物像を分析されました。一人目のヒロインが高級娼婦オデットで、男たちを手玉にとり、派手な衣装でその美を誇示する挑発的な女性から、スワン夫人となると「王妃の気品と娼婦の媚」を持つようになったこと。そして、モードが過剰な装飾のバッスル・ドレスからS字型に変わっていくにつれて、オデットの性格も変化していること。最後にスワンの亡き後フォルシュヴィル伯爵夫人となり、エレガントの極致に達していることを明らかにされました。二番目のヒロインとしては、パリでも由緒ある貴族たちが住むフォーブール・サン=ジェルマンの頂点に立つゲルマント公爵夫人が登場し、洗練された衣装を纏った公爵夫人は威厳と権威に満ちた女神のように描かれていること。ただし、スワンから不治の病に罹っていることを聞かされても、社交界を優先して出かけていく夫人の驕慢さと残酷さは、彼女の真っ赤な衣装に象徴されていること。三番目のヒロインは語り手の「私」の恋人アルベルチーヌ。彼女はポロ帽を被り、自転車に乗る、新しい時代のスポーツ娘として溌剌と登場するものの、「私」によって家に閉じ込められ、羽根を切られた鳥のような「囚われ女」となり、最後はその束縛から「逃げ去る女」へと変わること、そのきっかけが部屋着(着物風)のまま外出することであった、というのは面白い指摘でした。また、映画やドラマの『失われた時』の映像を多く見せて頂き、当時の雰囲気がよくわかりました。講演の後は、「女のショート・カット」についての質問で会場が盛り上がるなど、活発な質疑応答があり、盛会のうちに終わりました(参加者68名)。

次に長谷川先生(写真)がプルーストの大長編小説『失われた時を求めて』に登場する三人のヒロインたちに焦点をあて、第三共和政から第一次大戦までのベル・エポックの時代におけるモードの移り変わりと関連づけて人物像を分析されました。一人目のヒロインが高級娼婦オデットで、男たちを手玉にとり、派手な衣装でその美を誇示する挑発的な女性から、スワン夫人となると「王妃の気品と娼婦の媚」を持つようになったこと。そして、モードが過剰な装飾のバッスル・ドレスからS字型に変わっていくにつれて、オデットの性格も変化していること。最後にスワンの亡き後フォルシュヴィル伯爵夫人となり、エレガントの極致に達していることを明らかにされました。二番目のヒロインとしては、パリでも由緒ある貴族たちが住むフォーブール・サン=ジェルマンの頂点に立つゲルマント公爵夫人が登場し、洗練された衣装を纏った公爵夫人は威厳と権威に満ちた女神のように描かれていること。ただし、スワンから不治の病に罹っていることを聞かされても、社交界を優先して出かけていく夫人の驕慢さと残酷さは、彼女の真っ赤な衣装に象徴されていること。三番目のヒロインは語り手の「私」の恋人アルベルチーヌ。彼女はポロ帽を被り、自転車に乗る、新しい時代のスポーツ娘として溌剌と登場するものの、「私」によって家に閉じ込められ、羽根を切られた鳥のような「囚われ女」となり、最後はその束縛から「逃げ去る女」へと変わること、そのきっかけが部屋着(着物風)のまま外出することであった、というのは面白い指摘でした。また、映画やドラマの『失われた時』の映像を多く見せて頂き、当時の雰囲気がよくわかりました。講演の後は、「女のショート・カット」についての質問で会場が盛り上がるなど、活発な質疑応答があり、盛会のうちに終わりました(参加者68名)。| 開催日: | 9月22日(土・祝) 13:30〜16:30 |

| 場所 | 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス A15棟103講義室 |

| コーディネーター | 村田京子 |

Fatal error: Call to undefined function is_post_publicly_viewable() in /home/sand200balzac/www/hp/wp-includes/media.php on line 1647