東京に出たついでに、SOMPO美術館に「モーリス・ユトリロ」展を見てきました(

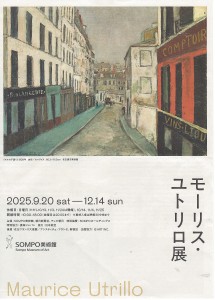

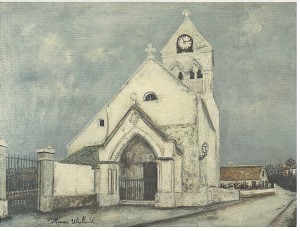

東京に出たついでに、SOMPO美術館に「モーリス・ユトリロ」展を見てきました( ポスター)。ユトリロの絵と言えば、漆喰でできた白壁のパリの街並みを描いた「白の時代」の絵(ポスターにある《マルカデ通り》もその一つ)が有名です。彼が生まれ育ったモンマルトルにあり、彼が何度も通ったキャバレーのラパン・アジルや、ムーラン・ド・ラ・ギャレットの絵、さらにクリニャンクールのノートル=ダム教会、パリのサン=セヴラン教会、サン=ジャック=デュ=オ=パ教会など、教会を描いた作品も多いように思いました。しかも、《可愛い聖体拝受者、トルシ―=アン=ヴァロワの教会》(右図)のように、タイトルに「可愛い聖体拝受者」とあるのに、人物が描かれていないこと、他の街並みを描いた絵でも人が描かれていても、非常に遠くの、奥の方に小さくしか描かれていないのが、この時期の特徴のようです。母親のシュザンヌ・ヴァラドンがモデルをしていて、様々な画家との恋愛生活に忙しく、幼いモーリスは祖母に育てられたこと、さらにアルコール中毒の母親の影響で、彼もアルコール依存症に

ポスター)。ユトリロの絵と言えば、漆喰でできた白壁のパリの街並みを描いた「白の時代」の絵(ポスターにある《マルカデ通り》もその一つ)が有名です。彼が生まれ育ったモンマルトルにあり、彼が何度も通ったキャバレーのラパン・アジルや、ムーラン・ド・ラ・ギャレットの絵、さらにクリニャンクールのノートル=ダム教会、パリのサン=セヴラン教会、サン=ジャック=デュ=オ=パ教会など、教会を描いた作品も多いように思いました。しかも、《可愛い聖体拝受者、トルシ―=アン=ヴァロワの教会》(右図)のように、タイトルに「可愛い聖体拝受者」とあるのに、人物が描かれていないこと、他の街並みを描いた絵でも人が描かれていても、非常に遠くの、奥の方に小さくしか描かれていないのが、この時期の特徴のようです。母親のシュザンヌ・ヴァラドンがモデルをしていて、様々な画家との恋愛生活に忙しく、幼いモーリスは祖母に育てられたこと、さらにアルコール中毒の母親の影響で、彼もアルコール依存症に

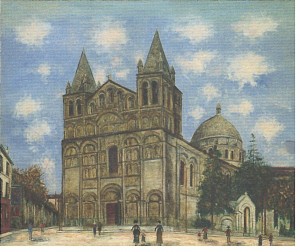

なり、その治療の一環として絵筆をとったいういきさつもあり、人間よりも風景の方に興味があったのかもわかりません。それが、《モンマルトルのミミ=パンソンの家とサクレ=クール寺院、モン=スニ通り》(左図)になると、人物が比較的大きく描かれています。しかも、ミミ=パンソンはミュッセの同名の小説にでてくるお針子(グリゼット)で、小説の主人公とはいえ、人間(女性)に興味を持つようになったのかもしれません。彼女が住んでいたとされるモンマルトル寺院近くの通りを描いています。さらに、絵が売れ出して経済的に余裕ができ、結婚して落ち着いた頃の絵は「色彩の時代」と言われ、鮮やかな色彩を駆使した絵を描くようになります。《シャラント県アングレーム、サン=ピエトロ寺院》(右図)では、青い空に白い雲が浮かび、定規を使って描いた輪郭のくっきりした建物が描かれています。この絵は雲の形が少し奇妙で、現実の世界から少し離れた風景のような気もして、非常に印象に残りました。人生の後半期には田舎に隠遁し、写真や思い出に基づいてパリの街を描いたとそうです。ユトリロの絵に対してこれまで、少し物悲しいイメージを抱いていましたが、この展覧会のおかげで、また違う絵があることが発見できました。

なり、その治療の一環として絵筆をとったいういきさつもあり、人間よりも風景の方に興味があったのかもわかりません。それが、《モンマルトルのミミ=パンソンの家とサクレ=クール寺院、モン=スニ通り》(左図)になると、人物が比較的大きく描かれています。しかも、ミミ=パンソンはミュッセの同名の小説にでてくるお針子(グリゼット)で、小説の主人公とはいえ、人間(女性)に興味を持つようになったのかもしれません。彼女が住んでいたとされるモンマルトル寺院近くの通りを描いています。さらに、絵が売れ出して経済的に余裕ができ、結婚して落ち着いた頃の絵は「色彩の時代」と言われ、鮮やかな色彩を駆使した絵を描くようになります。《シャラント県アングレーム、サン=ピエトロ寺院》(右図)では、青い空に白い雲が浮かび、定規を使って描いた輪郭のくっきりした建物が描かれています。この絵は雲の形が少し奇妙で、現実の世界から少し離れた風景のような気もして、非常に印象に残りました。人生の後半期には田舎に隠遁し、写真や思い出に基づいてパリの街を描いたとそうです。ユトリロの絵に対してこれまで、少し物悲しいイメージを抱いていましたが、この展覧会のおかげで、また違う絵があることが発見できました。