先日、大阪市立美術館に「ゴッホ展」(ポスター)を見に行ってきました。今回のテーマは、副題に「家族がつないだ画家の夢」とあるように、ゴッホの家族(弟で画商のテオ、テオの妻ヨハンナとその息子)が受け継いできたファミリー・コレクションに焦点を当てたものです。まず、ゴッホのオランダ時代(農民などを描いた暗い色調の絵)からパリ時代(ドラクロワやベルナール、ロートレックなどとの交流とその影響)、そしてゴーガンと一緒のアルル時代(ゴッホにおなじみの明るい色調の風景画)、そしてサン=レミ=ド=プロヴァンス時代と、彼が最後に亡くなるオーヴェール=シュル=オワーズ時代の作品が年代順に陳列されていました。

先日、大阪市立美術館に「ゴッホ展」(ポスター)を見に行ってきました。今回のテーマは、副題に「家族がつないだ画家の夢」とあるように、ゴッホの家族(弟で画商のテオ、テオの妻ヨハンナとその息子)が受け継いできたファミリー・コレクションに焦点を当てたものです。まず、ゴッホのオランダ時代(農民などを描いた暗い色調の絵)からパリ時代(ドラクロワやベルナール、ロートレックなどとの交流とその影響)、そしてゴーガンと一緒のアルル時代(ゴッホにおなじみの明るい色調の風景画)、そしてサン=レミ=ド=プロヴァンス時代と、彼が最後に亡くなるオーヴェール=シュル=オワーズ時代の作品が年代順に陳列されていました。

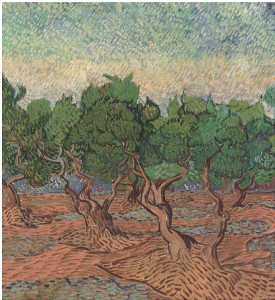

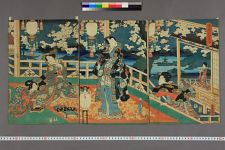

ゴッホと言えば、やはりアルル以降の絵画が有名ですが、その中でも《オリーブ畑》(右図)が気に入りました。うねるような木の幹と、白と青の細かいタッチで描かれた空、土は逆に大きな線で大胆に描かれて、逞しい大地が浮かび上がってきます。また、ゴッホは日本の浮世絵(左図:歌川豊国《花源氏夜の俤》)に大きな感銘を受け、日本人は「質素に自然の中で暮らして」いて、日本美術を学

ゴッホと言えば、やはりアルル以降の絵画が有名ですが、その中でも《オリーブ畑》(右図)が気に入りました。うねるような木の幹と、白と青の細かいタッチで描かれた空、土は逆に大きな線で大胆に描かれて、逞しい大地が浮かび上がってきます。また、ゴッホは日本の浮世絵(左図:歌川豊国《花源氏夜の俤》)に大きな感銘を受け、日本人は「質素に自然の中で暮らして」いて、日本美術を学

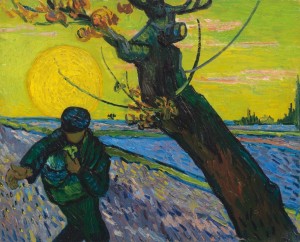

べば「幸福で陽気な気分になれるはず」だと弟のテオに手紙で書いています。浮世絵の影響と、ミレーの影響で描いたのが《種まく人》(左図)で、大胆な構図と色調の絵になっています。地平線に沈みかかっている太陽には立体感がなく、絵を斜めに横切る木も浮世絵を彷彿とさせます。ゴッホは、ミレーと同様に農民像が彼の原点ではないかと思いました。

べば「幸福で陽気な気分になれるはず」だと弟のテオに手紙で書いています。浮世絵の影響と、ミレーの影響で描いたのが《種まく人》(左図)で、大胆な構図と色調の絵になっています。地平線に沈みかかっている太陽には立体感がなく、絵を斜めに横切る木も浮世絵を彷彿とさせます。ゴッホは、ミレーと同様に農民像が彼の原点ではないかと思いました。

今回のゴッホ展では、「イマーシブ・コーナー」が設けられ、今はやりのデジタル・アートが広い部屋の壁面一杯に映し出されて、ダイナミックな展示となっていました。平日の午後に訪れましたが、ゴッホとあって、大勢の人たちが鑑賞に来ていました。